Эволюция глинистого материала гумусового горизонта черноземов при мелиорации солонцов землеванием

Автор: Чижикова Наталия Петровна, Хитров Николай Борисович, Чевердин Ю.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 68, 2011 года.

Бесплатный доступ

Под действием солонцового процесса (обменный натрий 5-15% и удельная электропроводность вытяжки из водонасыщенной пасты ECse

Землевание солонцов, солонцовый процесс, пептизация ила, агрегированность ила, неупорядоченные смешанослойные слюда-смектитовые образования, текстурная дифференциация почвенного профиля

Короткий адрес: https://sciup.org/14313549

IDR: 14313549 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Эволюция глинистого материала гумусового горизонта черноземов при мелиорации солонцов землеванием

В XX веке широко практиковалась мелиорация почв солонцовых комплексов путем внесения химических мелиорантов и насыпки на поверхность плодородного слоя незасоленной почвы для ведения на них сельского хозяйства. Функционирование мелиорированных почв в течение нескольких десятилетий способствовало развитию нового этапа их эволюции, знание закономерностей развития которого необходимо для прогнозирования и последующего предупреждения возможных негативных последствий и совершенствования приемов регулирования состояния этих почв. Перспективным направлением исследования эволюционных изменений почв является анализ минералогического состава тонкодисперсных фракций почв и влияние солей на агрегирование или пептизацию ила.

Задачей исследований является анализ изменений состояния тонкодисперсных компонентов исходных почв гидроморфных солонцовых комплексов и насыпанного на них материала в течение 50-летнего периода развития в постмелиоративных и постагроген-ных условиях.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Полевые опыты по мелиорации почв гидроморфных солонцовых комплексов путем их землевания материалом гумусового горизонта черноземов были заложены в 1953 г. в Каменной Степи на участке в верховье балки Нужной (51°01’11-15” с.ш., 40°40’47-54” в.д.) (Воронежская обл., Россия) (Антипов-Каратаев и др., 1960).

До мелиорации почвы экспериментального участка были представлены черноземом обыкновенным, черноземом карбонатным (зоогенно перерытым) и черноземом солонцеватым на повышенных элементах рельефа. В лощине черноземы сменялись ком- плексом содово-сульфатных солонцов, солонцов-солончаков и в разной степени солонцеватых и солончаковатых луговых почв (Антипов-Каратаев и др., 1960). В днище лощины уровень грунтовых вод находился на глубине 80-180 см. По составу солей воды являлись сульфатно-гидрокарбонатными магниево-натриевыми с общей минерализацией 1.4-1.6 г/л. Мелиорация почв включала закладку закрытой дрены вдоль тальвега лощины, частичное подъем и выравнивание поверхности за счет насыпки материала гумусового горизонта чернозема с соседнего участка, внесение гипса, навоза и удобрений в разных соотношениях, посев многолетних трав для создания сенокоса.

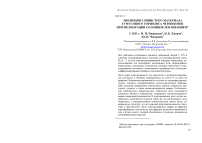

Через полвека после начала опыта в начале 2000-х годов были проведены повторные исследования состояния мелиорированных почв, находящихся под сенокосом в постагрогенных условиях (рис. 1). Они включали детальное почвенное картографирование, площадную съемку рельефа, подробное морфологическое описание почв и отбор образцов для выполнения анализов химических и физических свойств почв.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим результаты эволюционного изменения свойств черноземной массы, насыпанной на почвы солонцового комплекса. В ряде разрезов возле проложенной закрытой дрены благодаря наличию маркирующей прослойки желто-бурого материала нижних горизонтов, профиль легко разделить на погребенную и насыпанную части. В остальных случаях насыпанный материал отделяли от погребенной части на основе совокупности морфологических признаков (сложение, структура, новообразования).

В большинстве почвенных разрезов и прикопок поверхностный горизонт (дернина) имеет слоистое строение. В нем отмечается белесая присыпка из отмытых пылеватых частиц. Мощность слоя, в котором ее можно обнаружить, варьирует от 3 до 7 см, чаще всего не превышая 4 см.

Бывшая масса гумусового горизонта чернозема, состоявшая из комковато-зернистых и угловатых агрегатов, в настоящее время летом расчленена вертикальными трещинами до глубины 40-60 см на призмовидные блоки-глыбы шириной от 10 до 15-20 см.

Рис. 1. Схема расположения почвенных разрезов на опытном участке по катене DC, пересекающей лощину в поперечном направлении. Обозначения: 1 - дневная поверхность, 2 - насыпанный материал нижних горизонтов, 3 - насыпанный слой гумусового горизонта чернозема (при зем-левании), 4 - установившийся уровень грунтовых вод (25 августа 2008 г.), 5 - глубина вскрытия водоносного горизонта при бурении скважины, б - нижняя граница гумусированных горизонтов, 7 - глубина сплошного вскипания от НС1, 8 - положение почвенного разреза, углубленного скважиной. Почвы и растительность: Т-0430 - агрочернозем сегрегационный квазиглееватый глубокосолончаковатый, пашня, стерня озимой пшеницы; Т-0432 - чернозем глинисто-иллювиальный квазиглеевый солонцеватый гумусово-стратифицированный постагрогенный, пырей; Т-0433 и Т-0434 - гумусово-квазиглеевая солонцеватая гумусово-стратифицированная постагрогенная почва, пырей и осока; Т-0435 - чернозем солонцеватый квазиглееватый гумусово-стратифицированный постагрогенный, пырей; Т-0436 и Т-0438 - гумусово-квазиглеевая солонцеватая постагрогенная почва, пырей; Т-0437 - чернозем глинистоиллювиальный квазиглеевый солонцеватый постагрогенный, пырей; Т-0439 - чернозем сегрегационный зоотурбированный квазиглееватый постагрогенный, пырей и злаковое разнотравье.

Вертикальное сечение трещин имеет вид веретена. С поверхности трещины закрыты, поскольку поверхностный горизонт представляет собой дернину, густо переплетенную корнями злаков и корневищами пырея. Трещины открываются на глубине 3-6 см, расширяются до 6-10 мм на глубине 15-30 см, сужаясь в более глубоких слоях за счет увеличения влажности.

Блоки-глыбы очень прочные. Верхняя часть блоков дополнительно рассечена тонкими вертикальными трещинами на призмы шириной от 6 до 10-15 см и высотой до 15-25 см. Следовательно, в течение 50 лет сформировался прообраз будущей столбчатой структуры в виде призмовидных отдельностей с четко выраженной вертикальной осью. Однако пока такие отдельности имеют ровную верхнюю грань, которая еще не претерпела активного воздействия элювиальных процессов.

На боковых гранях призмовидных отдельностей наблюдаются черные гумусово-глинистые кутаны. Их обилие изменяется в зависимости от глубины. Первые фрагментарные кутаны появляются на глубине от 6 до 10 см, т.е. на расстоянии 3-6 см от верхней грани призмы. Внутри призм на этой глубине их обнаружить не удалось. Все сколы и разломы вскрывали сильноспрессованные зернистые и угловатые агрегаты с матовыми гранями. На глубине 10-20 см кутаны покрывают 50-70% площади боковых граней вертикальных призм и по некоторым трещинкам проникают внутрь блока. Глубже количество кутан возрастает уже внутри блоков.

В течение 50 лет произошло изменение состава обменных катионов и почвенного раствора за счет подъема и залегания грунтовых вод на глубине 0.3-1.0 м с его колебаниями от 0-0.5 м весной до 0.5-1.6 м осенью. Часть обменного кальция замещена магнием и натрием грунтовых вод и осаждена в виде мелких конкреций карбоната кальция. В результате в бывшем материале гумусового горизонта чернозема содержание обменного натрия составляет от 5 до 15%. Вытяжки из насыщенных водой паст имеют удельную электропроводность 1-2 дСм/м. Из этого следует, что в исследуемых почвах возникли физико-химические условия развития солонцового процесса (сочетание содержание обменного натрия >5% от ГКО и удельная электропроводность вытяжки из насы- щенной водой пасты ECse <2 дСм/м) (Чевердин и др., 2009; Хит-ров, Чевердин, 2009).

Таким образом, возникновение физико-химических условий развития солонцового процесса в гумусированном материале бывшего чернозема, насыпанного на поверхность почв солонцового комплекса для его мелиорации, сопровождается развитием морфологических признаков, характерных для солонцеватых почв.

Установлено, что через 50 лет в насыпанном материале гумусового горизонта чернозема началась слабая вертикальная дифференциация илистой фракции. В поверхностном слое 0–4 см содержание ила (<1 мм) уменьшилось от 40–45 до 34–35%. Остальная часть насыпанного слоя сохранила исходный гранулометрический состав (табл. 1). Бывшие поверхностные горизонты солонцеватых почв, расположенные непосредственно под насыпанным материалом, отличаются также относительно небольшим содержанием ила (32–35%). Это является следствием элювиальноиллювиального распределения ила исходных солонцеватых почв. Одинаковый уровень содержания ила и диапазон его изменения в элювиированных горизонтах насыпанного материала и погребенной исходной почвы позволяет сделать заключение об однотипности протекавших процессов передвижения ила по профилю почвы.

В агрегированных фракциях ила (АИ1, АИ2) состав минеральных компонентов остается таким же, но увеличивается доля гидрослюд, и смешанослойные слюда-смектиты имеют более совершенную структуру за счет меньшей разупорядоченности структуры в кристаллитах. Доля тонкодисперсного кварца во фракциях АИ1 и АИ2 меньше, чем во фракции ВПИ, и более схожа с таковой лёссовидных глин, являющихся почвообразующей породой.

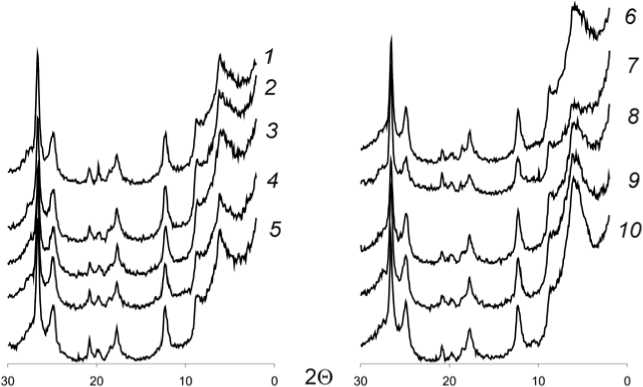

За счет солонцового процесса часть ранее агрегированного ила переходит в воднопептизированное состояние и начинает передвигаться из слоя 0–4 см вниз по профилю. Воднопептизиро-ванный ил состоит из сильноразупорядоченных сложных смеша-нослойных слюда-смектитовых образований с высоким содержанием смектитовых пакетов, гидрослюд, каолинита, хлорита, а также высокодисперсного кварца (рис. 2).

Таблица 1. Содержание гранулометрических фракций и соотношение разных фракций ила по прочности связей между частицами (ВПИ – вод-нопептизированный ил, АИ1 – агрегированный ил категории 1, АИ2 – агрегированный ил категории 2) в почвах мелиорированного солонцово- го комплекса

|

Горизонт* |

Глубина, см |

Содержание (%) гранулометрических фракций, мм |

Доля фракций ила по прочности связей между частицами, % от ила |

|||||

|

1–0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

ВПИ |

АИ1 |

АИ2 |

||

|

Т-0430 – агрочернозем сегрегационный квазиглееватый |

||||||||

|

PU1 |

0–11 |

глубо 25.9 |

осолон 21.2 |

чаковат 14.1 |

ый 38.9 |

3.3 |

65.0 |

31.4 |

|

PU2 |

11–22 |

28.7 |

21.9 |

10.9 |

38.5 |

3.1 |

55.3 |

41.6 |

|

PU3 |

22–30 |

26.9 |

16.7 |

15.2 |

41.2 |

3.2 |

66.3 |

30.6 |

|

AUb |

30–50 |

29.8 |

11.7 |

14.3 |

44.1 |

8.6 |

59.2 |

32.4 |

|

BCAnc,i,q |

80–100 |

33.7 |

08.8 |

14.7 |

42.8 |

Не опр |

||

|

BCAnc,i,q Cca,nc,q Т-043 |

120–140 200–220 2 – черно |

28.7 34.9 зем глин |

11.4 08.8 исто-и |

12.2 10.8 ллювиал |

47.7 45.5 ьный кв |

» » азиглеевый |

||

|

солонцеватый гумусово-стратифицированный постагрогенный |

||||||||

|

au,el,rh |

0–4 |

36.8 |

10.2 |

18.2 |

34.7 |

8.1 |

75.2 |

17.0 |

|

AUsn,pa,rh |

4–10 |

35.6 |

06.8 |

15.2 |

42.4 |

14.9 |

66.0 |

19.1 |

|

AUsn,pa,rh |

10–17 |

29.9 |

12.9 |

11.8 |

45.4 |

13.9 |

65.4 |

20.7 |

|

AUsn,pa |

17–30 |

34.3 |

11.0 |

22.3 |

32.4 |

10.5 |

61.7 |

27.8 |

|

AUsn,pa |

30–45 |

39.1 |

13.1 |

13.5 |

34.3 |

12.0 |

81.6 |

6.4 |

|

Т-0434 – гумусово-квазиглеевая солонцеватая гумусово- |

||||||||

|

au,el,rh |

стратиф 0–2 |

ициров 43.6 |

анная п 09.3 |

остагрог 12.0 |

енная п 35.1 |

чва 19.7 |

58.1 |

22.2 |

|

AUsn,pa,rh |

2–10 |

31.0 |

09.9 |

13.9 |

45.2 |

17.5 |

64.6 |

17.9 |

|

AUsn,pa,rh |

10–20 |

31.5 |

11.4 |

13.7 |

43.4 |

19.1 |

64.5 |

16.4 |

|

AUpa,sn |

50–60 |

37.7 |

09.4 |

18.1 |

34.8 |

25.0 |

52.6 |

22.4 |

|

AUb,sn |

60–70 |

35.4 |

09.7 |

10.0 |

45.0 |

23.8 |

68.2 |

07.8 |

|

AUb,sn(ca),q |

100–110 |

30.4 |

11.7 |

13.6 |

44.3 |

Не опр |

||

|

Qca BCq,nc Cg,ca,nc Т-043 |

130–140 160–170 190–200 7 – черно |

48.7 43.3 41.0 зем глин |

02.3 05.6 04.2 исто-и |

24.1 21.3 21.2 ллювиал |

24.9 29.8 33.6 ьный кв |

» » » азиглеевый |

||

|

au,el |

со 0–3 |

лонцев 41.2 |

атый по 13.7 |

стагрог 12.9 |

енный 32.3 |

08.4 |

80.2 |

11.1 |

|

AUsn,pa |

3–7 |

38.3 |

07.3 |

17.8 |

36.6 |

42.9 |

41.5 |

15.6 |

|

AUsn,pa |

7–20 |

40.1 |

09.7 |

15.6 |

34.5 |

46.1 |

49.9 |

04.3 |

* Индекс “rh” обозначает насыпанный гумусированный материал.

Рис. 2. Рентген-дифрактограммы фракций воднопептизированного ила (<1ц) в воздушно-сухом состоянии: разр. Т-0432: 1 - au,el,rh 0-4 см; 2 - AUsn,pa,rh 4-10 см; 3 - AUsn,pa,rh 10-17 см; 4 - AUsn,pa 17-30 см; 5 - AUsn,pa 30—45 см; разр. Т-0434: au,el,rh б - 0-2 см; 7 - AUsn,pa,rh 2-10 см; 8 - AUsn,pa,rh 10-20 см; 9 - AUsn,pa 50-60 см; 10 - AUb,sn 60-70 см.

Отличительной особенностью поверхностных горизонтов почв солонцового комплекса является повышенное содержание высокодисперсного кварца микронной размерности за счет разрушения минералов.

Фракция 1-5 мкм представлена кварцем (преобладает), гидрослюдами-слюдами, хлоритом, каолинитом. Наибольшее количество кварца отмечается в верхних горизонтах (в дернине) всех исследованных профилей почв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследовано постмелиоративное развитие гидроморфного черноземного солонцового комплекса почв, мелиорированного в 1950-х годах путем землевания материалом гумусового горизонта расположенных рядом черноземов с различными вариантами вне- сения гипса, навоза и удобрений на фоне закрытой фашинной дрены, заложенной по тальвегу лощины.

Под действием солонцового процесса хорошоагрегирован-ный материал черноземов, насыпанный на солонцовый комплекс, начинает переходить в пептизированное состояние и перемещаться вниз по профилю. На начальной стадии в пептизированное состояние переходят тонкодисперсные зерна кварца, слюд и частицы сильноразупорядоченных смешанослойных слюда-смектитовых образований. При усилении процесса пептизированный материал обогащается смектитовой фазой. В результате в поверхностном слое происходит относительное накопление компонентов с жесткой структурой и уменьшение содержания ила за счет частичного выноса илистых частиц с повышенным содержанием смектитовой фазы в нижележащие горизонты с образованием гумусовоглинистых натечных кутан. В совокупности отмеченные процессы приводят к формированию текстурно-дифференцированного профиля, характерного для солонцеватых почв.

EVOLUTION OF CLAY MATERIAL FROM THE HUMUS

Список литературы Эволюция глинистого материала гумусового горизонта черноземов при мелиорации солонцов землеванием

- Антипов-Каратаев И.Н., Юрин И.А., Кадер Г.М., Фролкина Л.А. Сравнительные испытания новых комплексных агролесомелиоративных и агротехнических методов освоения содовосульфатных солонцов Центральной Черноземной полосы (ЦЧП)//Мелиорация солонцов в черноземной зоне европейской части СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 5-219

- Хитров Н.Б., Чевердин Ю.И. Морфологические признаки проявления процессов постагрогенного и постмелиоративного развития почв черноземных солонцовых комплексов Каменной Степи//Разнообразие почв Каменной степи: Науч. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 2009. С. 278-300.

- Чевердин Ю.И., Поротиков И.Ф., Иванов В.А. Многолетняя динамика грунтовых вод и обменного натрия в мелиорированных почвах солонцового стационара № 2//Разнообразие почв Каменной Степи, 2009. С. 267-277.