Эволюция и конкуренция идей в теории роста кристаллов в XX веке

Автор: Асхабов Асхаб Магомедович

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 6 (210), 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128567

IDR: 149128567

Текст статьи Эволюция и конкуренция идей в теории роста кристаллов в XX веке

теорий роста кристаллов в XX веке. Логика построения последних была достаточно простой. Что-то из перечисленного выше принималось за главное, определяющее. Например, серия разнообразных моделей массопереноса строилась на идее лимитирования роста кристаллов процессами транспортировки вещества к растущему кристаллу. Процессы миграции строительных единиц по поверхности контролируют рост в так называемых поверхностно-диффузионных моделях.

При этом возникали вопросы, которые не всегда удавалось решить в рамках соответствующих моделей. Наиболее труднопреодолимыми по существу оказались две проблемы. Первая из них связана с тем, что не было и до сих пор нет безусловного ответа на вопрос о формах существования вещества в кристаллообразующей среде и соответственно о строительных единицах роста кристаллов. Здесь многие десятилетия конкурировали две концептуальные идеи: согласно первой, строительными единицами являются отдельные ионы, атомы и молекулы (Косселевская концепция); согласно второй, кристаллы растут путем присоединения к ним уже сформировавшихся в окружающей среде готовых кристаллических блоков (Федоровско-Бала-ревско-Юшкинская концепция).

При этом после ожесточенных дискуссий 30-х гг. господствующая парадигма кристаллообразования на протяжении многих лет практически всецело базировалась на концепции атомарного роста. Любопытно, что физики-теоретики безоговорочно придерживались этой концепции, тогда как минералоги в своем большинстве отдавали предпочтение идее микроблочного роста кристаллов.

Вторая серьезная проблема была связана с тем, что для продолжения роста

Вступительное слово директора Института геологии А М. Асхабова

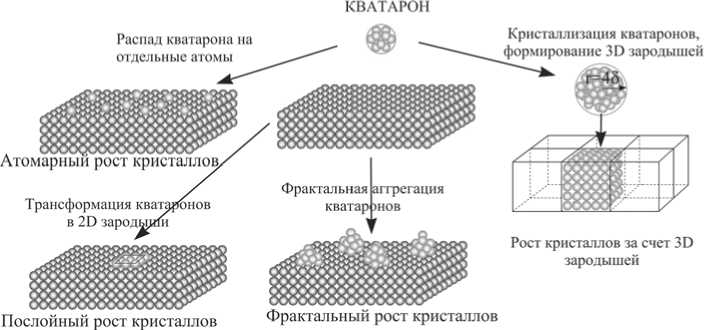

Различные варианты роста кристаллов

плоских граней требовалось наличие ступеней, происхождение которых оставалось неясным. Была построена модель роста, в которой необходимые ступени появляются в результате образования одиночных или многочисленных двумерных зародышей на растущей грани. Интерес к таким моделям (мононукле-арным или полинуклеарным) существенно снизился, когда оказалось несуразно большим расхождение между предсказываемой моделью и измеренной величиной скорости роста кристаллов. К примеру, прогнозная скорость образования двумерных зародышей при разумных пересыщениях составляет порядка 10 1400 зародышей/см2сек. Правда, следует признать, что столь немыслимые расхождения между теорией и экспериментом во многом были связаны с невозможностью количественной оценки входящих в соответствующие уравнения параметров. Интересно, что один из центральных в этих оценках вопрос о значениях межфазной поверхностной энергии до сих пор остается открытым. К счастью, в 1949 году Франк предложил идею дислокационного происхождения ростовых ступеней, и на некоторое время эта острая проблема отошла в тень. Идея дислокационного роста кристаллов получила широкое распространение. Однако вопрос о непрерывном росте бездислокационных кристаллов оставался открытым.

Со временем происходила определенная корректировка моделей роста и их усложнение. Все большее распространение стали получать комбинирован ные модели роста и понятия о многомаршрутном характере ростового процесса, об организующей роли кристалла в этом процессе. Полнее становились и наши представления о взаимодействии кристалла и среды в процессе роста. Кроме того, в теоретические модели роста кристаллов стали широко внедряться идеи самоорганизации и синергетики. В теории роста кристаллов назревала смена парадигмы.

Чрезвычайно полезную роль в новом осмыслении ростовых процессов сыграло создание в середине 80-х годов атомносилового микроскопа и открытие фуллеренов. Эти обстоятельства способствовали возрождению интереса к нанообъектам и нанопроцессам. К этому времени накопилось также много экспериментальных фактов, свидетельствующих об ульт-рамикрогетерогенном строении кристал-лобразующих сред, о существовании в них различным образом организованных атомно-молекулярных группировок.

А главное, стало понятно, что во многом зарождение и рост кристаллов определяются особенностями структурной организации, поведения и свойств вещества на наноуровне.

Все эти факты были обобщены мною в концепции кластерной самоорганизации вещества на наноуровне (кватарон-ной концепции), в рамках которой были предложены новые модели зарождения и роста кристаллов. Они сформировали третью концептуальную идею относительно строительных единиц кристаллообразования.

Академик А. Асхабов