Эволюция источников сноса и нефтегазоносность мезозойских отложений Баренцева моря: датирование обломочных цирконов из скважины Ферсмановская-1 и палеогеографические реконструкции

Автор: Соловьев А.В., Соболев П.О., Грушевская О.В., Васильева Е.А., Левочская Д.В., Хисамутдинова А.И., Прокофьев И.Н., Шиманский С.В., Белова М.А., Хоуриган Д.К.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты комплексного анализа геолого-геофизических материалов и нефтегазоносности Баренцевоморского региона, а также новые данные U/Pb (LA ICP-MS)-датирования и морфологического изучения обломочных цирконов по четырем образцам песчаников триасовых и юрских отложений, вскрытых скв. Ферсмановская-1 (Баренцево море), что позволило охарактеризовать источники сноса обломочного материала для триасовых и юрских отложений, уточнить региональные палеогеографические реконструкции. В среднем триасе основной снос терригенного материала происходил с юга - юго-востока, с герцинских структур Полярного Урала и Новой Земли (370-220 млн лет), с неопротерозойских комплексов Тиманского орогена и из палеозойских толщ Урала, сложенных в том числе и продуктами размыва Протоуральско-Тиманского орогена (580-525 млн лет). В позднем триасе уральские источники остаются главными, резко уменьшается влияние неопротерозойских и возрастает роль каледонских цирконов (450-400 млн лет) в объеме осадочного материала. В ранней юре в областях размыва появляется новый источник палеопротерозойских цирконов (1,95-1,8 млрд лет). В средней юре не происходит существенных изменений. Таким образом, снос обломочного материала в юре в регион Баренцева моря мог происходить с юга на север и/или с юго-востока на северо-запад

Баренцево море, мезозойский осадочный чехол, нефтегазоносность, обломочный циркон, u/pb (la icp-ms)-датирование, источники сноса, палеогеографические реконструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/14131169

IDR: 14131169 | УДК: 553.04:550.93 | DOI: 10.41748/0016-7894-2023-3-105-124

Текст научной статьи Эволюция источников сноса и нефтегазоносность мезозойских отложений Баренцева моря: датирование обломочных цирконов из скважины Ферсмановская-1 и палеогеографические реконструкции

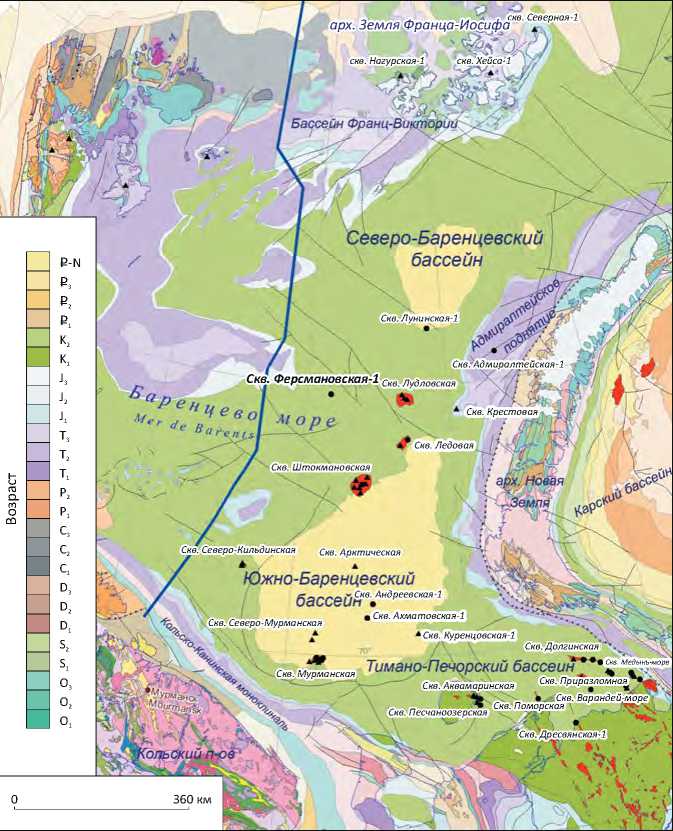

Баренцевоморский регион является одним из ключевых объектов для решения проблемы тектонической эволюции Северного Ледовитого океана. Изучение геологии Баренцева моря имеет и прикладной интерес в связи с его нефтегазоносностью (рис. 1). В 2022 г. в ФГБУ «ВНИГНИ» завершено крупное региональное обобщение1. На российском шельфе Баренцева моря выполнены значительные объемы сейсморазведочных работ МОВ ОГТ 2D и 3D, гравиметрические и магнитометрические наблюдения, пробурено 34 скважины на 14 структурах и открыто 5 месторождений УВ: Мурманское, Севе-ро-Кильдинское, Штокмановское, Лудловское и Ледовое (см. рис. 1).

Реконструкция возраста и состава источников сноса обломочного материала для мезозойских отложений Арктики является актуальной задачей [1-6]. Определение возраста единичных зерен циркона прецизионными геохронологическими методами открывает новые возможности для изучения терригенных пород. Циркон — минерал, широко распространенный в обломочных породах и весь- ма устойчивый к выветриванию и разрушению. Для датирования отдельных обломочных зерен циркона применен U/Pb (LA ICP-MS)-метод [7]. Типомор-физм и морфологические особенности цирконов позволяют определить физико-химические условия (температура, давление, агпаитность) образования размываемых комплексов и несут важную информацию об источниках сноса [8, 9].

В данной статье приведены результаты комплексного анализа геолого-геофизических материалов и литературных данных, а также новые данные U/Pb (LA ICP-MS)-датирования и морфологического изучения обломочных цирконов из четырех образцов песчаников триас-юрских отложений, вскрытых скв. Ферсмановская-1 (Баренцево море). Это позволило охарактеризовать источники сноса обломочного материала для триас-юрских отложений, уточнить региональные палеогеографические реконструкции.

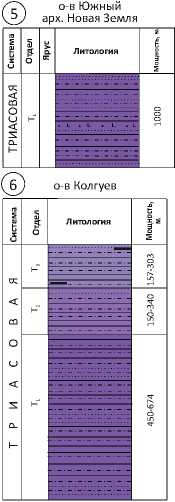

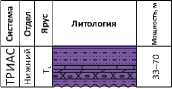

Мезозойские отложения Баренцевоморского региона

Мезозойские отложения слагают верхнюю часть осадочного чехла в Баренцевоморском регионе. Они исследованы по материалам морского бурения [11, 12], по результатам изучения обнажений на арх. Шпицберген [13, 14], на островах Медвежий и Надежды [13], на западе арх. Новая Земля [15], о-ве Колгуев, п-ове Канин, а также в скважинах на архипелагах Земля Франца-Иосифа [16] и Шпиц-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Упрощенная геологическая карта Баренцева море (c изменениями и добавлениями по [10]) Fig. 1. Simplified geological map of the Barents Sea (adapted from [10])

скв. Хейса-1

скв. Нагурская-1

Бассейн Франц- q-N

Скв. Лунинская-1

Скв.3Адмиралтейская-1

Скв. Крестовая

Скв. Ледовая

Скв. Штокмановская

Я Скв. Северо-Мурманская

Скв. Медынь-море

Скв. Дресвянская-1

360 км

'-Баренцевскии бассейн

Скв. Ферсмановская-1 Скв. Лудловская

I ПпАЛППА'и. Скв. Варандей-море

Скв. Поморская

Скв. Песчаноозерская скв. Северная-1

арх. Земля Франца-Иосифа q3 q2 q1 K2 K1 J3 J2 J1 T3 T2 T1

P 2 P 1 C 3 C 2 C 1

D 3 D 2 D 1 S 2 S 1

O 3 O 2 O 1

>-Печорский бассейн

Скв. Аквамаринская Скв. Приразломная

Скв. Мурманская Тимат

Скв. Северо-Кильдинская Скв. Арктическая

Южно-Баренцевский бассай Скв. Андреевская-1

• Скв. Ахматовская-1

1 — морская граница между Российской Федерацией и Норвегией; 2 — сбросы; 3 — взбросы; 4 — сдвиги; 5 — надвиги; 6 — границы горно-складчатых областей; 7 — береговая линия; 8 — месторождения; 9 — скважины глубокого бурения на российском шельфе; 10 — скважины с вертикальным сейсмическим профилированием

1 — sea border between the Russian Federation and Norway; 2 — normal fault; 3 — reverse fault; 4 — strike-slip fault; 5 — thrust; 6 — boundaries of fold-mountain areas; 7 — shoreline; 8 — fields; 9 — deep wells on the Russian shelf; 10 — wells with VSP берген, на о-ве Колгуев. Мезозойский комплекс сложен мощной толщей преимущественно терригенного состава (аргиллиты, алевролиты и песчаники) с подчиненным количеством карбонатов (рис. 2–4).

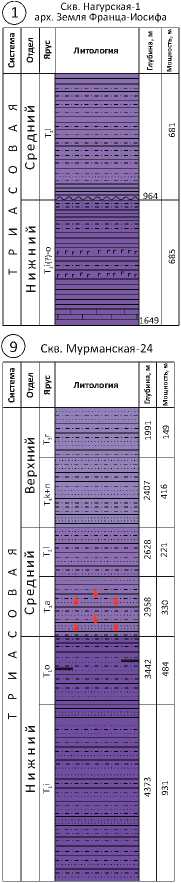

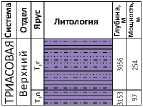

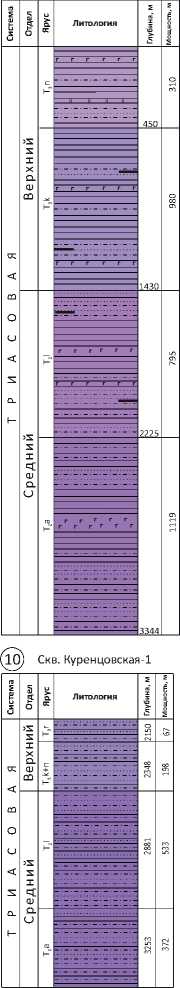

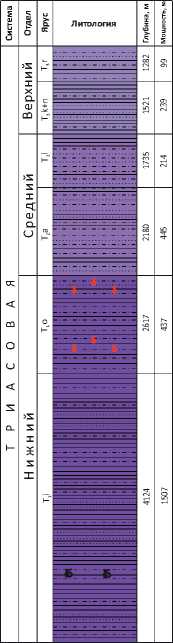

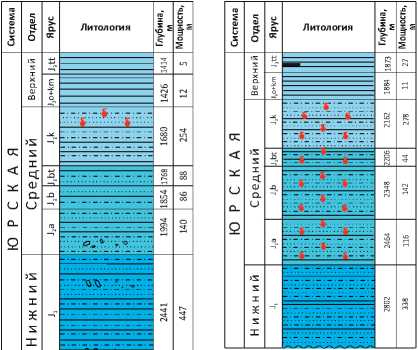

Отложения триасовой системы вскрыты скважинами на архипелагах Земля Франца-Иосифа [16] и Шпицберген, на о-ве Колгуев и на шельфе Баренцева моря (см. рис. 2). Триасовые отложения норвежской части Баренцева моря изучены по результатам исследования морских скважин [14]. Мощность триасовых отложений варьирует от 690 до 3800 м и более [12]. В пределах рассматриваемого региона отложения триаса представлены тремя отделами: нижним, средним и верхним. В пределах Баренцевоморского региона триасовые отложения сложены терригенными разнофациальными осадками (см. рис. 2). Перерыв в осадконакоплении триасовых отложений отмечается в позднем нории [12]. Анализ литологических характеристик триасовых отложений показал, что обломочный материал поступал в Баренцевоморский бассейн с Северозе-

мельской, Новоземельско-Уральской, Балтийской и Западно-Шпицбергенской палеосуш [12].

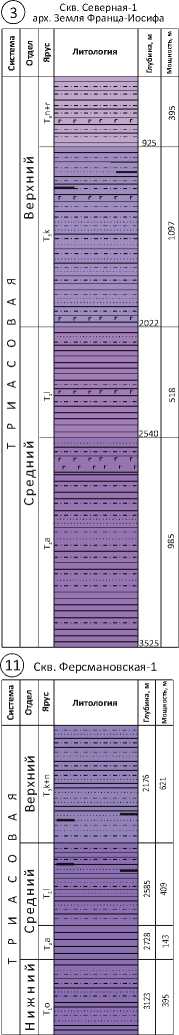

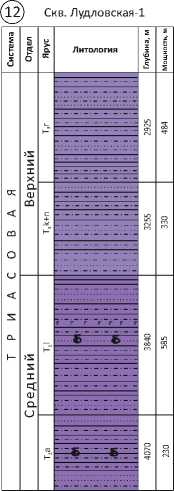

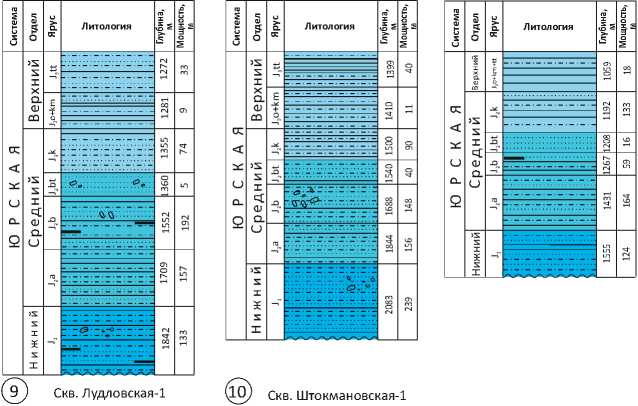

Юрско-меловые отложения осадочного чехла шельфа Баренцева моря имеют мощность до 3200 м (см. рис. 3, 4). В целом юрско-меловые отложения формировались в континентальных, мелководно-морских и морских условиях. Они представлены в основном песчаниками, алевролитами и глинистыми породами [12].

Юрские отложения повсеместно распространены на шельфе Баренцева моря и изучены по материалам бурения на шельфе, арх. Шпицберген, а также на о-ве Колгуев (см. рис. 3). Породы юры залегают на подстилающем триасовом комплексе с признаками эрозионного среза. Нижнеюрский комплекс отложений накапливался, по всей видимости, в условиях низкого стояния моря с редкими эвстатическими колебаниями. В целом среднеюрские отложения образуют четыре крупных трансгрессивно-регрессивных цикла, которые в свою

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

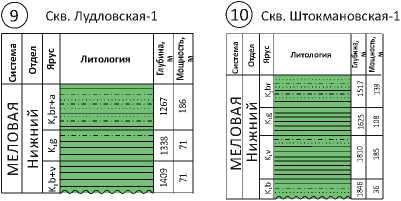

Рис. 2. Литологические колонки триасовых отложений по результатам бурения и описания обнажений на материковом обрамлении (Грушевская и др., 2022 ф1)

Fig. 2. Lithological columns of Triassic deposits according to drilling and outcrop description results on continental margins (Grushevskaya et al., 2022 ф1)

Скв. Штокмановская-1

Скв. Хейса-1 арх. Земля Франца-Иосифа

4 о-в Северный арх. Новая Земля

п-ов Канин

8 Скв. Северо-Кильдинская-82

.......................................................... 3 4 5 6 ° !' 1 !! 7

ЕНИН 10 — I 11 ^^^^^^^ 12 | S I 13 | 8 I 14

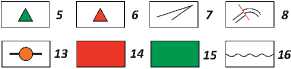

1 — глины; аргиллиты; 2 — алевриты; алевролиты (метаалевролиты); 3 — пески; песчаники (метапесчаники); 4 — прослои и линзы углей; 5 — известняки; 6 — интрузии основного состава (долериты; габбро-долериты); 7 — доломиты; 8 — мергели; 9 — конгломераты; 10 — туфы; залегание ( 11 , 12 ): 11 — согласное, 12 — несогласное; притоки УВ ( 13 , 14 ): 13 — промышленные, 14 — непромышленные.

Скв. Адмиралтейская-1

Источники по номерам колонок: 1–3 — [16, 17], 4 — Сакулина Т.С. и др., 2007 ф2, [18], 5 — Сакулина Т.С. и др., 2007 ф2, 6 — [19], 7 — [20], 8–14 — Комарницкий В.М. и др., 1991 ф3.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Legend for Fig. 2, end

1 — clay; claystone; 2 — silt; siltstone (meta-siltstone); 3 — sand; sandstone (meta-sandstone); 4 — coal members and partings; 5 — limestone; 6 — basic intrusions (dolerite; gabbro-dolerite); 7 — dolomite; 8 — marl; 9 — conglomerate; 10 — tuff; occurrence ( 11 , 12 ): 11 — concordant, 12 — discordant; HC inflow ( 13 , 14 ): 13 — commercial, 14 — non-commercial.

Sources by column number: 1–3 — [16, 17], 4 — Sakulina T.S. et al., 2007 ф2, [18], 5 — Sakulina T.S. et al., 2007 ф2, 6 — [19], 7 — [20], 8–14 — Komarnitsky V.M. et al., 1991 ф3.

очередь подразделяются на разное число более мелких секвенций1.

Оксфордский и кимериджский ярусы верхней юры представлены черными и темно-коричневыми породами с высоким содержанием Сорг (12–16 %), объединенными под общим названием «черные глины». Битуминозные глины, по всей видимости, накапливались в глубоководных морских условиях и являются реперным горизонтом.

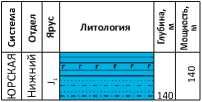

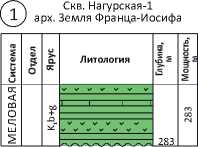

В Баренцевоморском регионе меловые отложения изучены по материалам бурения как на шельфе, так и в скважинах и обнажениях на материковом обрамлении (см. рис. 4). В юго-восточной части исследуемой площади отложения мела представлены нижним и верхним отделами, а на оставшейся территории — только нижним отделом1. В скв. Ферсмановская-1 породы берриасса - валан-жина несогласно залегают на отложениях верхней юры.

В последние годы появились данные датирования и изучения обломочных цирконов из мезозойских отложений Баренцева моря4 [5, 6, 21, 22], бассейна Свердруп [1], архипелагов Шпицберген [3] и Земля Франца-Иосифа [4, 23].

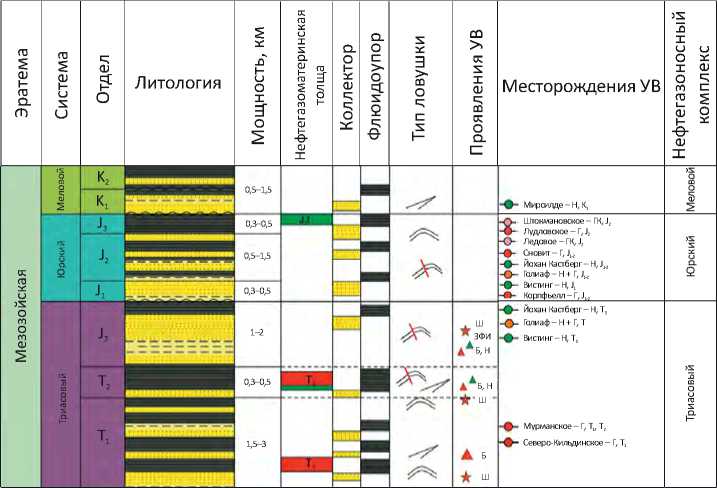

Нефтегазоносность мезозойских отложений Баренцева моря

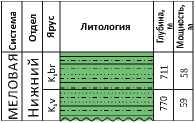

Осадочные бассейны Баренцева моря обладают высоким нефтегазовым потенциалом. С точки зрения нефтегазогеологического районирования западная часть Баренцевоморского шельфа приурочена к Западно-Баренцевской нефтегазоносной провинции (НГП), восточная — к Восточно-Ба-ренцевской НГП, а южная — к Кольско-Канинской СПНГО и Тимано-Печорской НГП1. Нефтегазоносность доказана открытием крупных и уникальных месторождений УВ, а также нефтегазопроявления-ми в разрезах скважин (см. рис. 1). Основная часть запасов УВ приурочена к триасовым и юрским тер- ригенным породам различного генезиса (рис. 5; см. рис. 2, 3).

В российском секторе Баренцева моря доказана промышленная газоносность триасового нефтегазоносного комплекса на Северо-Кильдинском (Финмаркенская нефтегазоносная область (НГО)) и Мурманском (Южно-Баренцевская НГО) месторождениях, нефтеносность на Песчаноозерском и Таркском месторождениях о-ва Колгуев. В норвежском секторе в триасовом нефтегазоносном комплексе открыты месторождения Обесум, Эльбрус, Скругард, Норварг, Верверис и др., а также залежи УВ Голиаф, Йохан Кастберг и Вистинг. В юрском нефтегазоносном комплексе в пределах российского сектора Баренцева моря обнаружены газоконденсатные Штокмановское, Ледовое и газовое Лудловское месторождения. В норвежском секторе известны месторождения Корпфьелл, Вистинг и группы месторождений Сновит, Голиаф и Йохан Кастберг. В российском секторе Баренцевоморского шельфа промышленная перспективность мелового нефтегазоносного комплекса не доказана. В разрезе данного нефтегазоносного комплекса известны газо- и нефтепроявления, аномалии типа «яркое пятно». В норвежском секторе Баренцева моря в меловых отложениях найдено месторождение Мир-силде, а также две непромышленные залежи.

Скважина Ферсмановская-1, которой вскрыт полный разрез мезозойских отложений, пробурена в Свальбардской потенциальной нефтегазоносной области (ПНГО) Западно-Баренцевской НГП, однако признаков УВ не обнаружено.

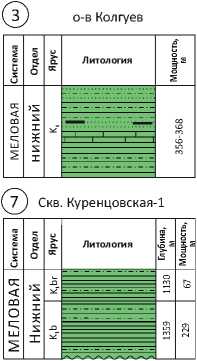

Характеристика изученных образцов из скв. Ферсмановская-1

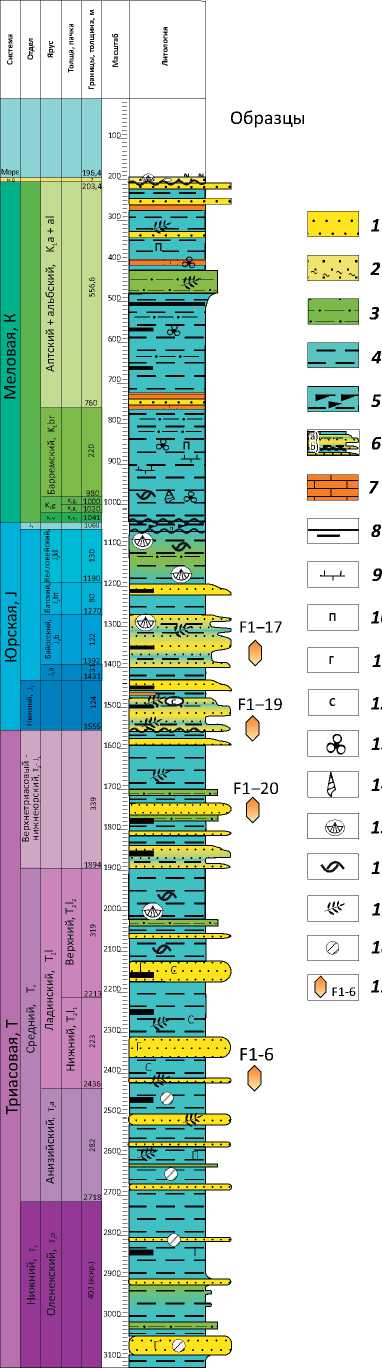

Скважина Ферсмановская-1 (рис. 6) пробурена производственным объединением «Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР, Мурманск) в 1988–1991 гг. Она расположена в центральной части Баренцева моря (глубина моря в точке заложения скважины 174,4 м), в присводовой части Ферсмановской структуры, и вскрывает разрез меловых, юрских и триасовых отложений до глубины 3123 м (здесь и далее все глубины отсчитываются от уровня стола ротора, альтитуда ротора 22 м). Разрез охарактеризован шламом и частично керном из меловых, юрских и триасовых отложений. Образцы для исследования были отобраны из керна скважины с разных глубинных и стратиграфических уровней (см. рис. 6).

Отметим, что анализ литологического состава отложений в скв. Ферсмановская показывает накопление в триасовое время ритмично переслаиваю-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

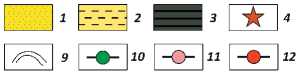

Рис. 3. Литологические колонки юрских отложений по результатам бурения и описания обнажений на материковом обрамлении (Грушевская О.В. и др., 2022 ф1)

Fig. 3. Lithological columns of Jurassic deposits according to drilling and outcrop description results on continental margins (Grushevskaya O.V. et al., 2022 ф1)

1 Скв. Хейса-1

арх. Земля Франца-Иосифа

2 Скв. Северная-1 арх. Земля Франца-Иосифа

о-в Колгуев

п-ов Канин

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 4. Литологические колонки меловых отложений по результатам бурения и описания обнажений на материковом обрамлении (Грушевская О.В. и др., 2022 ф1)

Fig. 4. Lithological columns of Cretaceous deposits according to drilling and outcrop description results on continental margins (Grushevskaya O.V. et al., 2022 ф1)

2 Скв. Северная-1 арх. Земля Франца-Иосифа

Скв. Северо-Кильдинская-82

щихся песчанистых разностей с аргиллит-алеври-товыми отложениями. В ранней юре отмечается усиление сноса более песчанистых пород, а с кел-ловейского времени в средней юре формируются более тонкозернистые разности (см. рис. 6).

Образец F1-6 отобран с глубины 2426 м (см. рис. 6) из песчаников, возраст которых определен как ранний ладинский ярус среднего триаса (T21 j ) (здесь и далее использованы стратиграфические разбивки из отчетов ФГУП «Арктикморнефтегаз-

разведка»5, полученные на основе биостратигра-фических (фаунистических и палинологических) определений из образцов керна. Это тонко-мелкозернистый кварцевый граувакковый песчаник с карбонатным цементом (≈ 25 %). Обломочная часть представлена кварцем, полевым шпатом, слюдой и обломками пород. Содержание кварца составляет ≈ 35 %, полевого шпата — 5 %, размер зерен — 0,1–0,2 мм. Обломки пород составляют около 60 % (преимущественно микрокварциты, иногда кристаллические сланцы и обломки эффузивных пород). Цемент карбонатный, пелитоморфный, на цемент приходится 25 % площади шлифа. Пористость — около 5 %, размер пор — 0,3–0,6 мм, поры не сообщаются, в цементе, предположительно, вторичные.

Образец F1-20 отобран с глубины 1744,5 м (см. рис. 6) из песчаников карнийского яруса позднего триаса (Т3к). Песчаники кварц-граувакковые с карбонатным мелкокристаллическим цементом (15 %). Обломочная часть сложена кварцем (40 %), пелити-зированным и серицитизированным полевым шпатом (15 %), слюдой (до 1 %) и обломками пород (45 %), представленными микрокварцитами, кремнями, эффузивами. Цемент карбонатный, мелкокристаллический. Межзерновые поры размером 0,2–0,3 мм составляют примерно 5 % площади шлифа.

Образец F1-19 отобран с глубины 1550 м (см. рис. 6) из псаммитов плинсбахского и тоарского ярусов ранней юры (J i p-t). Средне-мелкозернистый кварцевый граувакковый песчаник со слюдой и сидеритовым цементом (15 %). Содержание кварца составляет 50 % обломочной части, размер зерен — 0,2–0,4 мм. Содержание полевого шпата составляет 15 %, хорошо диагностируется по наличию спайности (иногда наблюдается серицитизация по зернам), размер зерен — 0,2–0,28 мм. Обломки пород (40 %) представлены микрокварцитами, эффузивными и глинистыми породами, кремнями. В образце содержится до 9 % слюды. Цемент сидеритовый, контурный, сплошной равномерный, мелкокри-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 5. Нефтегазоносные комплексы мезозоя Баренцевоморского бассейна (по материалам Д.А. Нориной6

с дополнением (Грушевская О.В. и др., 2022 ф1))

Fig. 5. Mesozoic plays of the Barents Sea basin (according to D.A. Norina6, complemented (Grushevskaya O.V. et al., 2022 ф1))

сталлический, на него приходится 15 % площади шлифа. Поровое пространство составляет примерно 10 % общей площади шлифа.

Образец F1-17 отобран с глубины 1367 м (см. рис. 6) из средне-мелкозернистых кварцево-полимиктовых песчаников байосского яруса средней юры (J2b). Обломочная часть представлена кварцем, полевыми шпатами, слюдами и составляет 70 %. Угловатые, реже до полуокруглых, зерна кварца составляют 50 %, полевого шпата — 15 %, обломки пород (кремни, кварциты, кремнистые сланцы, редко эффузивы и аргиллиты) — 32 %. Встречаются лейсты слюды и хлорита (3 %). Глинистый по составу цемент присутствует в межзерновом пространстве.

В образцах песчаников обычно присутствуют малые количества акцессорных минералов: циркона, граната, лейкоксена и сфена.6

Методы и результаты исследований

Выделение циркона проводилось минералогической группой Института геологии и геохронологии докембрия РАН.

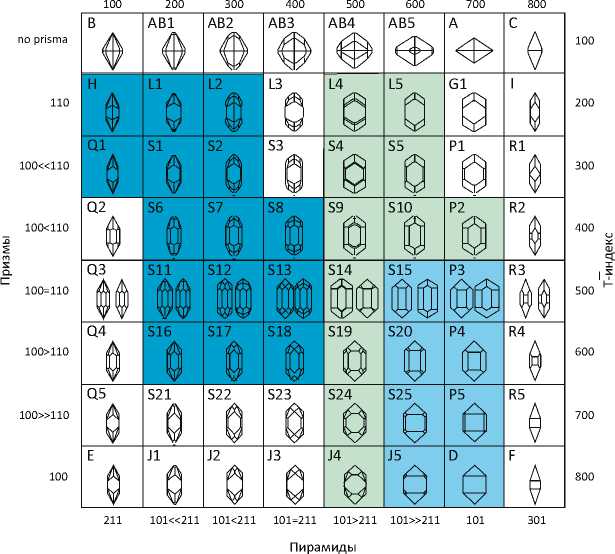

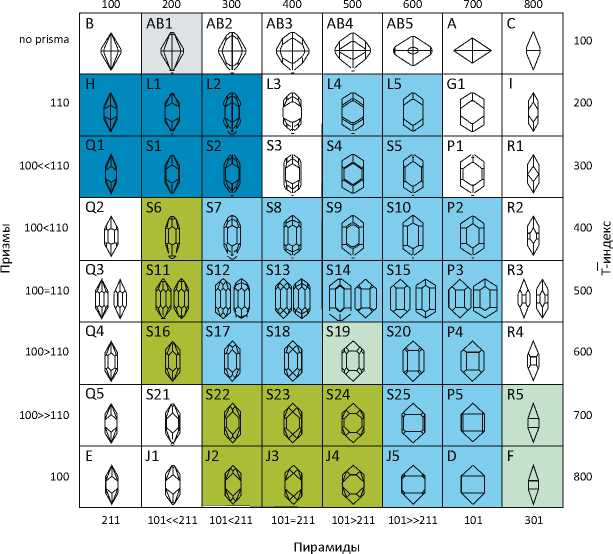

Анализ морфологии обломочных цирконов. Анализ и подсчет морфологических типов осуществлялись только по идиоморфным зернам, содержание которых составляет 10–35 % всех зерен циркона. Подсчет проводился с использованием стереомикроскопа Meiji ZOOM серии RZ-B, позволяющего получать четкое изображение с высоким разрешением и без искажения при 300-кратном увеличении. Для удобства подсчета исходная классификация цирконов [8] модифицирована. В группы объединялись морфологические типы со сходным строением без учета коэффициента удлинения, каждая из объединенных групп носит название по левому верхнему морфологическому типу в классификации [8] (таблица).

В пробе F1-6 циркон бесцветный и бледно-желтый, с преобладанием бесцветного, также присут-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 6. Литолого-стратиграфический разрез скв. Ферсмановская-1

(с изменениями и дополнениями по Кирееву Г.И. и др., 20095)

Fig. 6. Lithologic and stratigraphic column of the Fersmanovskaya-1 well (adapted from Kireev G.I. et al., 20095)

1 — песчаники; 2 — пески, суглинки; 3 — алевролиты, алевриты; 4 — глины, аргиллиты; 5 — аргиллиты черные, битуминозные; 6 — залегание пород: a — переслаивание, b — несогласное; 7 — известняки; 8 — угли, углистость; 9 — известковистость; 10 — пиритизация; 11 — глауконит; 12 — сидерит; 13 — фораминиферы; 14 — гастроподы; 15 — раковинный детрит; 16 — двустворки; 17 — углефицированный растительный детрит; 18 — зеркала скольжения; 19 — номер пробы для U/Pb (LA-ICPMS)-датирова-ния циркона.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 5

1 — sandstone; 2 — sand, loam; 3 — siltstone, silt; 4 — clay, claystone; 5 — black claystone, bituminous; 6 — rock occurrence: a — interbedding, b — discordance/unconformity; 7 — limestone; 8 — coal, carbonaceousness; 9 — calcareousness; 10 — pyritization; 11 — glauconite; 12 — siderite; 13 — foraminifera; 14 — gastropods; 15 — shell detritus; 16 — bivalves; 17 — coalified plant slack; 18 — slickensides; 19 — number of sample for zircon U/Pb (LA-ICPMS) dating.

For other Legend see Fig. 5

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Таблица. Содержания цирконов различных морфологических типов [8] в керне скв. Ферсмановская-1 (Баренцево море) (морфологический анализ циркона Д.В. Левочской), %

Table. Zircons of different morphological types [8] in core from the Fersmanovskaya-1 well (the Barents Sea) (zircon morphological analysis by D.V. Levochsky), %

|

Номер образца |

Глубина отбора, м |

Возраст |

Морфологический тип |

N |

||||||||||||||||

|

AB1 |

H |

L1 |

L3 |

L4 |

G1 |

Q2 |

S6 |

S7 |

S9 |

S15 |

S19 |

S21 |

S22 |

S24 |

S25 |

R5 |

||||

|

F1–6 |

2426 |

Т 2 l 1 |

0 |

14,9 |

29,3 |

0 |

4,3 |

0 |

0 |

14,9 |

16,1 |

2,5 |

8,1 |

2,5 |

0 |

0 |

1,2 |

6,2 |

0 |

161 |

|

F1–20 |

1744,5 |

Т 3 + J 1 |

0 |

15 |

32 |

6 |

7 |

2 |

0 |

3 |

7 |

12 |

6 |

1 |

0 |

3 |

4 |

2 |

0 |

100 |

|

F1–19 |

1550 |

J 1 |

0 |

8,4 |

31,3 |

0,8 |

10,1 |

0 |

0,8 |

10,1 |

11,8 |

6,7 |

5,9 |

0 |

0,8 |

3,4 |

3,4 |

6,5 |

0 |

119 |

|

F1–17 |

1367 |

J 2 b |

0,6 |

10,5 |

34,1 |

0 |

9,9 |

0 |

0 |

4,9 |

7,4 |

8,6 |

8 |

0,6 |

0 |

1,9 |

4,9 |

8 |

0,6 |

162 |

N — число подсчитанных зерен.

Обозначения морфологических типов соответствуют объединенным полям: AB1 = AB1, H = H + Q1, L1 = L1 + L2 + + S1 + S2, L3 = L3 + S3, L4 = L4 + L5 + S4 + S5, G1 = G1 + P1, I = I + R1, Q2 = Q2 + Q3 + Q4, S6 = S6 + S11 + S16, S7 = S7 + + S8 + S12 + S13 + S17 + S18, S9 = S9 + S10 + P2 + S14, S15 = S15 + P3 + S20 + P4, S19 = S19, S21 = S21 + J1, S22 = S22 + + S23 + J2 + J3, S24 = S24 + J4, S25 = S25 + P5 + J5 + D, R5 = R5 + F.

N is a number of grains accounted for.

The morphological type designations correspond to the combined fields: AB1 = AB1, H = H + Q1, L1 = L1 + L2 + S1 + S2, L3 = = L3 + S3, L4 = L4 + L5 + S4 + S5, G1 = G1 + P1, I = I + R1, Q2 = Q2 + Q3 + Q4, S6 = S6 + S11 + S16, S7 = S7 + S8 + S12 + S13 + S17 + + S18, S9 = S9 + S10 + P2 + S14, S15 = S15 + P3 + S20 + P4, S19 = S19, S21 = S21 + J1, S22 = S22 + S23 + J2 + J3, S24 = S24 + + J4, S25 = S25 + P5 + J5 + D, R5 = R5 + F.

ствуют единичные субизометричные окатанные зерна с корродированными поверхностями бледно-розового цвета и одиночные удлиненные бледно-розовые зерна с окатанными вершинками и ребрами. Отмечаются редкие цирконы с игольчатыми и изометричными коричневыми и черными вростками (рутил). Идиоморфные зерна, пригодные для анализа морфологии, составляют 15–20 % всех обломочных цирконов (рис. 7 A; см. таблицу).

В образце F1–20 преобладает бледно-желтый циркон, встречается бесцветный, отмечаются единичные бледно-розовые зерна. Эвгедральных цирконов около 30 % (см. таблицу).

Цирконы из пробы F1–19 имеют цвет от бесцветного до бледно-желто-оранжевого, преобладают бледно-желтые, прозрачные зерна. В зернах отмечены неравномерно распределенные вростки черного, черно-коричневого, оранжевого-коричне-вого рутила (?) в виде иголочек. На идиоморфные зерна приходится 10–15 % всех обломочных цирконов (см. таблицу).

Цвет цирконов в образце F1–17 варьирует от бесцветного до оранжево-желтого, резко преобладают прозрачные бледно-желтые цирконы. Единичные зерна имеют оттенок ржавчины с полупрозрачными и непрозрачными участками. Отмечаются редкие окатанные бледно-розовые зерна. В отдельных зернах наблюдаются точечные или игольчатые вростки коричневого, оранжево-коричневого рутила. Среди обломочных цирконов наблюдается около 30–35 % эвгедральных зерен (см. таблицу; см. рис. 7 B).

В результате анализа кристалломорфологии установлено, что во всех пробах доминируют цирконы морфологических типов H, L1, L4, S6, S7, S9, S15, S25. Согласно диаграмме [24], цирконы этих типов характерны для следующих пород: H и L — высокоглиноземистых гранитов S-типа, L4 — гибридных монцонитов и щелочных гранитов, S6 и S7 — известково-щелочных гранитов, S9 — конта-

минированных субщелочных и щелочных гранитов, S15 — субщелочных и щелочных серий гранитов I типа, S25 — щелочных гранитоидов I типа и толеитовых гранитов. Среди изученных идиоморфных цирконов преобладают цирконы из высокоглиноземистых гранитов (H и L1) — 40–47 %.

U/Pb-датирование возраста цирконов с применением лазерной абляции (LA ICP-MS). Обломочные цирконы, выделенные из керна скв. Ферс-мановская-1, датированы U/Pb-методом с помощью лазерной абляции в лаборатории Университета Калифорнии (г. Санта-Круз, UCSC), оборудованной ICP-MS-спектрометром Element XR с высоким разрешением магнитного сектора и лазерным спектрометром Photon Machines Analyte.H с эксимерным лазером с длиной волны 193 нм и камерой Helex-2. Методика датирования подробно изложена в работе [4].

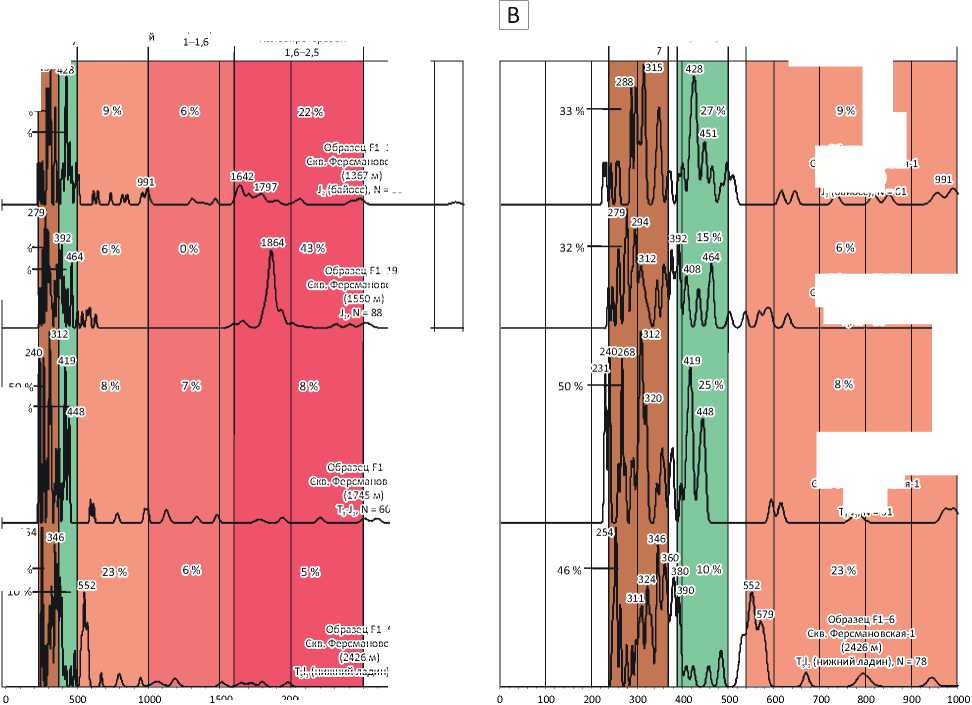

Из каждого образца было датировано по 100 зерен обломочных цирконов (приложение 1). Построение графиков выполнялось в программе ISOPLOT 3.0 [25]. Для анализа использовались зерна, для которых были получены конкордантные аналитические данные. К дискордантным отнесены анализы, для которых значение (207Pb-235U-воз-раст/207Pb-корректированный 206Pb-238U-возраст – 1) ∙ ∙ 100 % составило более 10 %. Во всех образцах возрасты цирконов распределены в широких возрастных диапазонах (рис. 8). Все образцы содержат цирконы мезозойского, палеозойского и докембрийского возраста в разных процентных соотношениях (см. рис. 8).

В песчанике образца F1–6 присутствует молодая популяция цирконов возрастом 248,8 ± 6,3 млн лет (здесь и далее погрешность вычисления возраста составляет ± 2σ по трем зернам), который немного древнее возраста осадконакопления отложений, определенного биостратиграфическими методами как ранний ладинский ярус среднего триаса. Эти данные позволяют предполагать, что одним из

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 7. Морфологическая классификация цирконов [8]

Fig. 7. Morphological classification of zircon [8]

A

± 50 °C

500 °C

550 °C

A-индекс

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Содержание обломочных цирконов различных морфологических типов в пробах песчаников

0,1–1 %

1,1– 5 % 5–10 %

-

> 10 %

± 50 °C

B

A-индекс

600 °C

650 °C

700 °C

750 °C

800 °C

850 °C

900 °C

500 °C

550 °C

Содержание обломочных цирконов различных морфологических типов в пробах песчаников

0,1–1 %

1,1– 5 % 5–10 %

-

> 10 %

A — F1–6, B — F1–17 (см. таблицу).

Ā-индекс — отношение Al/(Na + K) контролирует развитие пирамид; T-индекс — температура влияет на развитие призм

A — F1–6, B — F1–17 (see Table).

Ā-index — Al/(Na + K) ratio determines development of pyramids; T-index — temperature affects prism development

Рис. 8. Нормализованные графики плотности вероятности (частоты встречаемости)

обломочных цирконов в образцах из скв. Ферсмановская-1 в координатах

Fig. 8. Diagrams of normalized probability density (incidence) of clastic zircon in the samples from the Fersmanovskaya-1 well on the scale of

315 428

33 %

27 %

Неопротерозой 0,54–1

Каледониды

Герциниды 0,39–0,5 0,22–0,37

Каледониды

0,39-0,5

Герциниды Мезопротерозой

022–037 Неопротерозой Палеопротерозой

,, 0,54–1

A

32 %

15 %

25 %

46 %

10 %

(1745 м

-J N = 60

Образец F1–6

Скв. Ферсмановская-1

(2426 м)

Образец F1–17 Скв. Ферсмановская-1

(1367 м)

J (байосс), N = 85

Образец F1–19 Скв. Ферсмановская-1

(1550 м)

Возраст, млн лет

Возраст, млн лет

A — 0–3200 млн лет, B — 0-1000 млн лет.

Образец F1–17 Скв. Ферсмановская (1367 м)

J (байосс), N = 61

50 %

Образец F1–20 Скв. Ферсмановская-1

T l (нижний ладин), N = 87

Образец F1–19 Скв. Ферсмановская-(1550 м)

J, N = 50

Образец F1–20 Скв. Ферсмановская (1745 м)

T-J, N = 51

N — число датированных конкордантных зерен

A — 0–3200 Ma, B — 0-1000 Ma.

N is a number of dated concordant grains источников циркона был активный вулканизм (и/ или магматизм) в обрамлении Баренцевоморского бассейна в конце раннего – начале среднего триаса. В образце присутствуют цирконы следующих возрастных интервалов — 245–260 млн лет с локальным максимумом на кривой плотности вероятности (пиком) 254 млн лет, 310–400 млн лет с главным пиком 346 и второстепенными пиками 311, 324, 356, 360, 364, 380, 385, 390 млн лет, 530–580 млн лет — с главным пиком 552 млн лет и меньшими пиками 531, 543, 569, 579 млн лет. Цирконы с возрастом древнее 600 млн лет присутствуют в виде единичных зерен и не образуют статистически значимых пиков, в которые бы попадало ≥ 3 близковозрастных кристалла (см. рис. 8).

В образце F1–20 отмечено большое число цирконов (37 зерен), для которых получены дискор-дантные аналитические данные. Наиболее молодая популяция циркона с возрастом 231,5 ± 1,3 млн лет (три зерна), по-видимому, определяет нижнюю границу времени осадконакопления и хорошо согласуется с возрастом отложений, датированных карнийским веком позднего триаса. Возраст обломочных цирконов распределен в интервале от 230 до 450 млн лет и имеет локальные максимумы — 231, 240, 268, 306, 312, 320, 411, 419 (максимум), 448 млн лет (см. рис. 8). Цирконы древнее 500 млн лет единичны.

В образце F1–19 отсутствует популяция цирконов, близких по возрасту к осадконакоплению песчаников, происходившему в ранней юре. Палеозойских цирконов меньше, чем в двух предыдущих образцах, и они распределены в интервалах: 240–320 млн лет с максимумами 275, 279, 289, 294, 298, 312 млн лет, 340–420 млн лет с максимумами 377, 392, 408 млн лет (см. рис. 8). Отмечается пик 464 млн лет. В образце F1–19 впервые появляется значительное количество (33 % всех датированных зерен) докембрийских цирконов с возрастом 1780– 1960 млн лет и максимумом 1864 млн лет.

Образец F1–17 не содержит цирконов, синхронных осадконакоплению, а цирконы мезозойского возраста единичны (см. рис. 8). Палеозойские цирконы распределены в интервалах: 280–320 млн лет с максимумами 288, 315, 318 млн лет и 415–455 млн лет с максимумами 418, 424, 428, 432, 451 млн лет. Докембрийские цирконы представлены в интервалах 985–1000 млн лет со средним значением 991 млн лет, 1600–1680 млн лет с максимумом 1642 млн лет и 1715–1820 — 1703, 1797 млн лет.

Сопоставление возраста и морфологии цирконов. Анализ морфологии обломочных цирконов был проведен также по изображениям, полученным при помощи катодолюминесцентного детектора, смонтированного на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM 5600. Четкой корреляции между морфологией цирконов и их возрастом не установлено. Так, идиоморфные цирконы, характерные для высокоглиноземистых гранитов (H и L1) [24], имеют разный возраст.

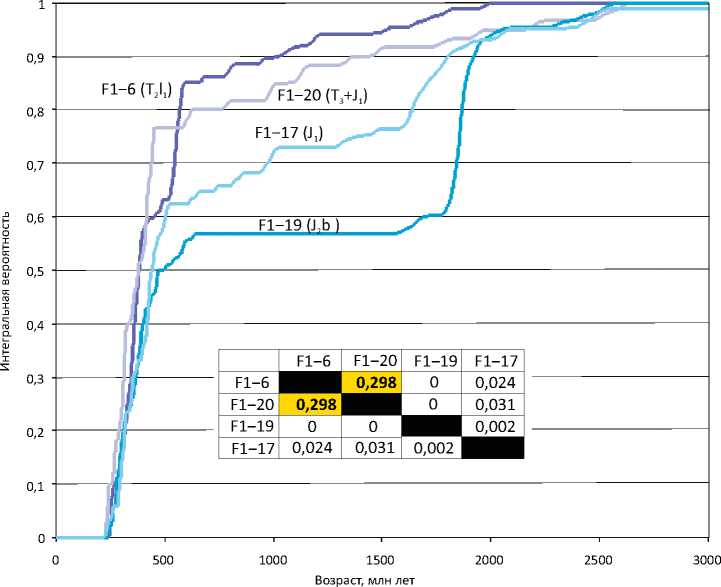

Статистический анализ геохронологических данных

Для статистического анализа данных строились кумулятивные кривые — интегральные функции распределения возраста (рис. 9), затем применялся статистический тест Колмогорова – Смирнова [26]. Этот тест ( P (KS)) позволяет выяснить, являются ли две независимые группы наблюдений выборками из одного и того же распределения. Суть метода заключается в оценке различий между двумя интегральными функциями распределения. Если вероятность низкая, P (KS) < 0,05, то различия между двумя распределениями значительны и образцы по возрасту обломочных цирконов не идентичны. Кроме того, если P (KS) >> 0,05, то распределения возраста цирконов в образцах идентичны и отличаются только благодаря случайным вариациям.

Результаты применения теста Колмогорова – Смирнова для образцов из скв. Ферсмановская-1 приведены в таблице и на рис. 9. Значения, которые с вероятностью не менее 95 % проходят тест (P(KS) >> >> 0,05), выделены желтым цветом, а это значит, что распределения возраста цирконов в изученных образцах идентичны. Согласно тесту Колмогорова – Смирнова, возраст цирконов из образцов F1-6 и F1-20 схож (см. рис. 9), что с высокой степенью вероятности может означать, что источники сноса для этих образцов были аналогичными. Распределение возраста обломочных цирконов в образце F1-19 существенно отличается от распределений, характерных для образцов F1-6 и F1-20. В образце F1-19 впервые появляется ярко выраженная палео-протерозойская популяция 1780-1960 млн лет. Эти данные подтверждают, что в ранней юре в область активной эрозии были выведены комплексы протерозойского возраста. Распределение возраста обломочных цирконов в образце F1-17 более похоже на распределения в образцах F1-6 и F1-20, чем на распределение в образце F1-19, но степень этого сходства (значение P составляет всего 0,024 и 0,031 соответственно) существенно ниже порогового значения (см. рис. 9). Таким образом, можно констатировать, что влияние палеопротерозойского источника цирконов в средней юре (байос) значительно ниже, чем в ранней юре.

Эволюция источников сноса обломочного материала

В изученных образцах из скв. Ферсманов-ская-1 существенно преобладают цирконы палеозойского и мезозойского (в значимых количествах присутствуют только в одном образце F1-20) возраста, нео-, мезо- и палеопротерозойские цирконы присутствуют в незначительном количестве, архейские — фактически отсутствуют. Только в одном образце (F1-19) отмечена существенная в количественном плане популяция палеопротерозойского возраста.

Только в образце F1-19 отмечено 2 зерна архейского возраста (> 2,5 млрд лет), поэтому источники сноса архейского возраста не играли существенной роли в накоплении триас-юрских отложений в Баренцевом море.

Цирконы палеопротерозойского возраста (2,5– 1,6 млрд лет) в среднетриасовых (F1-6) и верхнетриасовых (F1-20) отложениях присутствуют в виде единичных зерен (5 и 8 % всех датированных цирконов соответственно). В ранней юре (F1-19) роль палеопротерозойского источника резко возрастает (43 %), а затем ослабевает в средней юре (F1-17) (22 %). Источником сноса цирконов палеопроте-розойского возраста, скорее всего, являлся Восточно-Европейский кратон [27–30], хотя кристаллические комплексы этого возрастного диапазона известны и для севера Лаврентии [31].

Цирконы мезопротерозойского возраста (1,6– 1 млрд лет) во всех образцах (F1-6 (6 %), F1-20 (7 %), F1–19 (0 %), F1-17 (6 %)) единичны либо отсутствуют. Источником сноса этих цирконов также могли быть Свеко-Норвежская область Восточно-Европейского кратона [27], Земля Франца-Иосифа [32] и север Лаврентии [31]. Гренвильские (1,14–0,9 млрд лет) цирконы также единичны (F1-6 — 3 %, F1-20 — 7 %, F1-19 — 0 %, F1-17 — 5 %). Цирконы мезопроте-розойского и гренвильского возраста могли происходить не только из кристаллических комплексов, но и из осадочных толщ в пределах Восточно-Европейской платформы, Урала, Шпицбергена [29, 33, 34]. Источники сноса мезопротерозойского и гренвильского возраста не оказывали значимого влияния на седиментацию в центральной части Баренцева моря в триасовое и юрское время. Отметим, что в раннеюрском образце (F1-19) абсолютно отсутствуют мезопротерозойские и гренвильские цирконы. Это может означать, что их источники были полностью «подавлены» размывом протерозойских комплексов.

Неопротерозойские (1–0,54 млрд лет) цирконы поступали в осадок в значительном количестве

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 9. Кривые интегральной вероятности распределения возраста обломочных цирконов из образцов скв. Ферсмановская-1 (Баренцево море)

Fig. 9. Integral probability distribution curves for the age of clastic zircons from the Fersmanovskaya-1 well (the Barents Sea)

В таблице приведен результат применения критерия Колмогорова – Смирнова ( P (KS)).

P (KS) >> 0,05 — распределения идентичны (жирный шрифт, желтый цвет); P (KS) < 0,05 — распределения неидентичны (белый цвет)

The table demonstrates the result of Kolmogorov-Smirnov test ( P (KS)) application.

P (KS) >> 0.05 — distributions are similar (bold font, yellow cell); P (KS) < 0.05 — distributions differ (white cell)

только в среднем триасе (F1–6 — 23 %), затем их количество закономерно падает в позднем триасе и ранней юре (F1-20 — 8 %, F1-19 — 6 %) и несколько возрастает в средней юре (F1–17 — 9 %). Неопро-терозойский магматизм, связанный с тиманским орогенезом, является существенным источником цирконов этого возраста в Баренцевоморском регионе [29].

Роль цирконов, связанных с каледонским (500– 390 млн лет) этапом, закономерно повышается от среднего триаса (F1-6 — 10 %) к позднему триасу и началу юры (F1–20 — 25 %), затем снижается в ранней юре (F1-19 — 15 %) и вновь возрастает в средней юре (F1-17 — 27 %). Таким образом, каледонские комплексы постепенно выводились в область эрозии начиная со среднего триаса и играли существенную роль при размыве в позднем триасе. В ранней юре снос цирконов каледонского возраста, по-видимому, ослабевает и затем вновь усиливается в поздней юре. Магматические и метаморфические породы, сформированные в интервале 500–590 млн лет, известны в скандинавских каледо-нидах [35], на Урале [36], Шпицбергене [34], островах архипелага Северная Земля [37].

Цирконы возрастного интервала 370–220 млн лет образуют наиболее значимый пик в образцах от среднего триаса (F1-6 — 46 %) до начала юры (F1-20 — 50 %). В ранней (F1-19 — 32 %) и средней юре (F1–17 — 33 %) влияние источников с рассматриваемыми возрастами ослабевает. Эти цирконы связаны с магматизмом герцинского (уральского) этапа, проявления которого известны на Полярном Урале и на Таймыре [34].

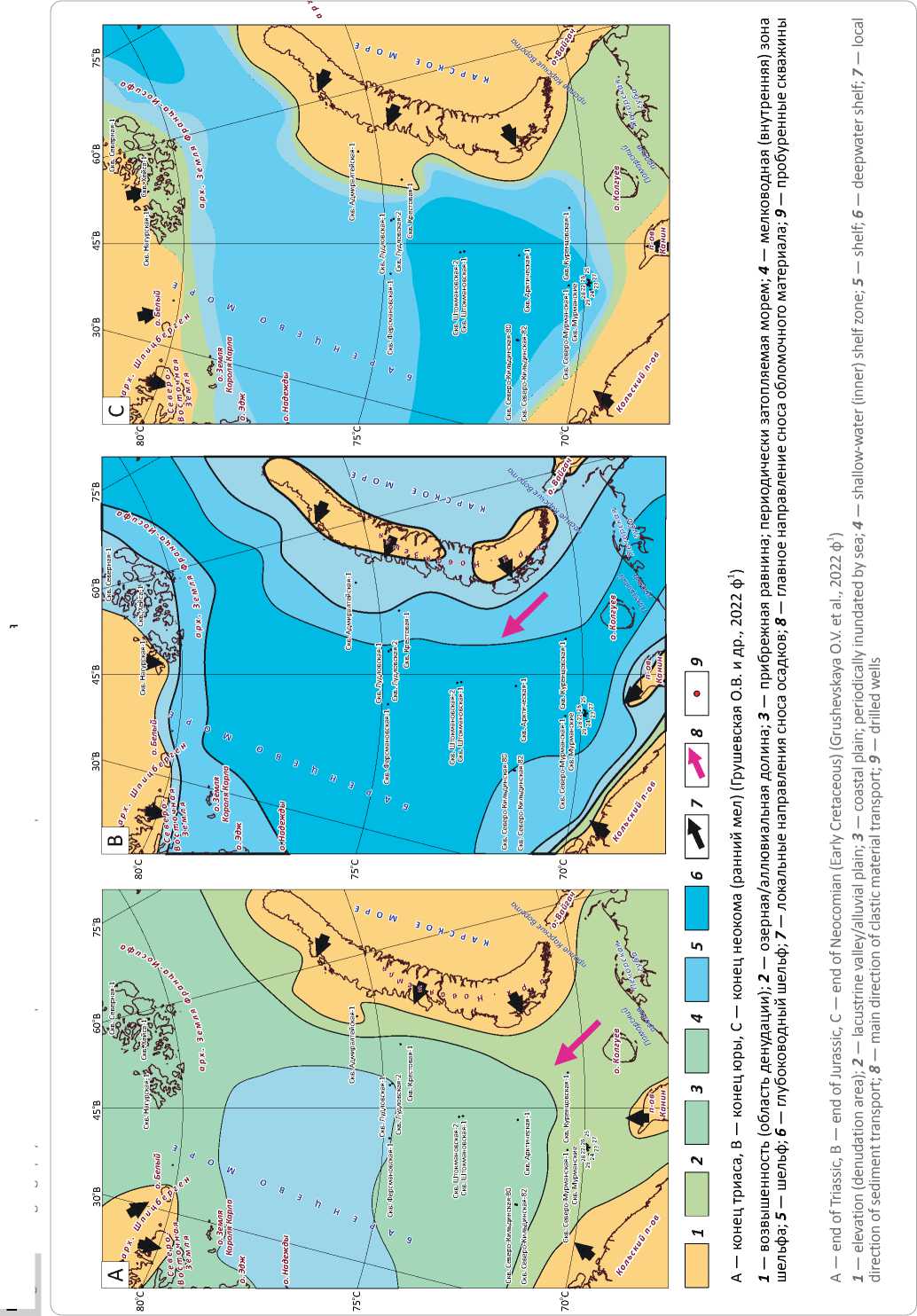

По данным датирования обломочных цирконов из скв. Ферсмановская-1 можно реконструировать эволюцию источников сноса для центральной части Баренцева моря в период со среднего триаса до средней юры. В среднем триасе (ладиний) доминирует снос терригенного материала с герцинских структур Полярного Урала и Новой Земли, также значимым источником неопротерозойских цирконов был, по-видимому, Тиманский ороген. Также возможно переотложение неопротерозойских цирконов из базальных горизонтов уралид [33] и из уральской молассы [38]. Обломочный материал поставлялся с юга, юго-востока (рис. 10 А), о чем также свидетельствуют направления падения клиноформ и простирания русловых каналов в отложениях триаса [6]. В позднем триасе уральские

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 10. Палеогеографические реконструкции источников сноса для отложений Баренцева моря

Fig. 10. Paleogeography reconstructions of provenance areas for the deposits in the Barents Sea

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS источники остаются главными, резко сокращается влияние неопротерозойских комплексов и возрастает количество цирконов каденонского возраста. В ранней юре в областях размыва появляется новый источник палеопротерозойских цирконов. Цирконы палеопротерозойского возраста в обилии присутствуют в рифейских песчаниках Тимана [28], а кристаллические комплексы палеопротерозой-ского возраста широко представлены в фундаменте Восточно-Европейской платформы. В средней юре не происходит существенных изменений, несколько падает роль палеопротерозойских и возрастает число каледонских цирконов. Таким образом, снос обломочного материала в юре в регион Баренцева моря мог происходить с юга на север и/или с юго-востока на северо-запад (см. рис. 10 B). В конце неокома (нижний мел) уменьшается площадь глубоководного шельфа и свойственное ему осадконакопление остается только в Южно-Баренцевомор-ской впадине (см. рис. 10 C).

Выводы

-

1. Проведен морфологический анализ и U/Pb (LA ICP-MS)-датирование обломочных цирконов из четырех образцов песчаников триас-юрских отложений, вскрытых скв. Ферсмановская-1 (Баренцево море). Анализ кристалломорфологии обломочных цирконов показал, что в источниках сноса присутствовали высокоглиноземистые граниты.

-

2. По данным U/Pb (LA ICP-MS)-датирования цирконов показана смена возрастных популяций и предложен один из вариантов эволюции источников сноса для центральной части Баренцева моря со среднего триаса до средней юры. В соответствии с предложенным вариантом, в среднем триасе ос-

-

3. Комплексный анализ геолого-геофизических материалов Баренцевоморского региона позволил охарактеризовать источники сноса обломочного материала для триас-юрских и меловых отложений, уточнить региональные палеогеографические реконструкции. Основная часть запасов УВ шельфа Баренцева моря приурочена к триасовым и юрским терригенным породам различного генезиса.

новной снос терригенного материала происходил с юга – юго-востока, с герцинских структур Полярного Урала и Новой Земли (370–220 млн лет), с нео-протерозойских комплексов Тиманского орогена и из палеозойских толщ Урала, сложенных в том числе и продуктами размыва Протоуральско-Тиман-ского орогена (580–525 млн лет). В позднем триасе уральские источники остаются главными, резко уменьшается влияние неопротерозойских и возрастает роль каледонских цирконов (450–400 млн лет). На рубеже триаса и юры происходит крупная тектоническая перестройка на обширной территории Баренцевоморского шельфа: активное прогибание Южно-Баренцевской синеклизы одновременно с ростом Новоземельского орогена. Активный орогенез привел к интенсивному сжатию восточного борта Восточно-Баренцевского мегапрогиба. В ранней юре в областях размыва появляется новый источник палеопротерозойских цирконов (1,95–1,8 млрд лет). В средней юре не происходит существенных изменений, несколько снижается роль палеопротерозойских и возрастает количество каледонских цирконов. Таким образом, снос обломочного материала в юре в регион Баренцева моря мог происходить с юга на север и/или с юго-востока на северо-запад.

Приложение 1. Результаты U-Pb (LA-ICPMS) изотопных анализов обломочных цирконов из образцов скв. Ферсмановская-1 (Баренцево море) размещено по адресу:

Список литературы Эволюция источников сноса и нефтегазоносность мезозойских отложений Баренцева моря: датирование обломочных цирконов из скважины Ферсмановская-1 и палеогеографические реконструкции

- Miller E.L., Toro J., Gehrels G., Amato J.M., Prokopiev A., Tuchkova M.I., Akinin V.V., Dumitru T.A., Moore T.E., Cecile M.P. New Insights into Arctic paleogeography and tectonics from U-Pb detrital zircon geochronology // Tectonics. - 2006. - Т. 25. - № 3. - 19 с. DOI: 10.1029/2005TC001830.

- Miller E.L., Soloviev A.V., Prokopiev A.V., Toro J., Harris D., Kuzmichev A.B., Gehrels G.E. Triassic river systems and the paleo-Pacific margin of northwestern Pangea // Gondwana Research. - 2013. - Т. 23. - № 4. - С. 1631-1645. DOI: 10.1016/j.gr.2012.08.015.

- Bue E.P., Andresen A. Constraining depositional models in the Barents Sea region using detrital zircon U-Pb data from Mesozoic sediments in Svalbard // Sediment Provenance Studies in Hydrocarbon Exploration and Production. Geological Society London Special Publication. -2014. - Т. 386. - № 1. - С. 261-279. DOI: 10.1144/SP386.14.

- Соловьев А.В., Зайончек А.В., Супруненко О.И., Брекке Х., Фалеиде Дж.И., Рожкова Д.В., Хисамутдинова А.И., Столбов Н.М., ХоуриганДж.К. Эволюция источников сноса триасовых отложений архипелага Земля Франца-Иосифа: U/Pb LA-ICPMS датирование обломочных цирконов из скважины Северная // Литология и полезные ископаемые. - 2015. - № 2. - С. 113-128. DOI: 10.7868/ S0024497X15020056.

- Khudoley A.K., Sobolev N.N., Petrov E.O., Ershova V.B., Makariev A.A., Makarieva E.V., Gaina C., Sobolev P.O. A reconnaissance provenance study of Triassic-Jurassic clastic rocks of the Russian Barents Sea // GFF. - 2019. - Т. 141. - № 4. - С. 263-271. DOI: 10.1080/11035897.2019.1621372.

- Gilmullina A., Klausen T.G., Doré A.G., Sirevaag H., Suslova A., Haug E.C. Arctic sediment routing during the Triassic: sinking the Arctic Atlantis // Journal of the Geological Society. - 2022. - Т. 180. - № 1. DOI: 10.1144/jgs2022-018.

- Gehrels G. Detrital Zircon U-Pb Geochronology: Current Methods and New Opportunities // Tectonics of Sedimentary Basins: Recent Advances: c6. науч. тр. - Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. - C. 47-62.

- Pupin J.P. Zircon and granite petrology // Contribution to Mineralogy and Petrology. - 1980. - Т. 73. - № 3. - С. 207-220. DOI: 10.1007/ BF00381441.

- Zircon // Review in Mineralogy and Geochemistry / Под ред. J.M. Hanchar, P.W.O. Hoskin. - V. 53. - 2003. - 500 p.

- Harrison J.C., St-Onge M.R., Petrov O.V., Strelnikov S.I., Lopatin B.G., Wilson F.H., Tella S., Paul D., Lynds T., Shokalsky S.P., Hults C.K., Bergman S., Jepsen H.F., SolliA. Geological map of the Arctic. Geological Survey of Canada. Map 2159 A. - 2011.

- Бро Е.Г., Пчелина Т.М., Преображенская Э.Н., Ронкина З.З., Войцеховская А.Г., Краснова В.Л., Можаева О.В. Осадочный чехол Баренцевоморского шельфа по данным параметрического бурения на островах // Проблемы нефтегазоносности Мирового океана сб. науч. тр. - М.: Наука, 1989. - С. 191-197.

- Басов В.А., Василенко Л.В., Вискунова К.Г., Кораго Е.А., Корчинская М.В., Куприянова Н.В., Повышева Л.Г., Преображенская Э.Н., Пчелина Т.М., Столбов Н.М., Суворова Е.Б., Супруненко О.И., Суслова В.В., Устинов Н.В., Устрицкий В.И., Фефило-ваЛ.А. Эволюция обстановок осадконакопления Баренцево-Северо-Карского палеобассейна в фанерозое [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2009. - Т. 4. - № 1. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2009. pdf (дата обращения 06.02.2023).

- Пчелина Т.М. История триасового осадконакопления на Шпицбергене и прилегающем шельфе // Стратиграфия и палеонтология мезозойских осадочных бассейнов Севера СССР: сб. науч. тр. - Л.: ПГО «Севморгеология», 1985. - С. 135-152.

- M0rk M.B.E. Compositional variations and provenance of Triassic sandstones from the Barents Shelf // Journal of Sedimentary Research. - 1999. - Т. 69. - № 3. - С. 690-710. DOI: 10.2110/jsr.69.690.

- Устрицкий В.И. Триасовые и верхнепермские отложения полуострова Адмиралтейства (Новая Земля) // Литология и палеогеография Баренцева и Карского морей; сб. науч. тр. - Л.: НИИГА, 1981. - С. 55-65.

- Преображенская Э.Н., Школа И.В., Корчинская М.В. Стратиграфия триасовых отложений архипелага Земля Франца-Иосифа (по материалам параметрического бурения) // Стратиграфия и палеонтология мезозойских осадочных бассейнов Севера СССР: сб. науч. тр. - Л.: ПГО «Севморгеология», 1985. - С. 5-15.

- Шипилов Э.В., Тарасов Г.А. Региональная геология нефтегазоносных осадочных бассейнов Западно-Арктического шельфа России. - Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1998. - 306 с.

- Васильев В.В., Вискунова К.Г., Кийко О.А., Козлов С.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист T 41-44—мыс Желания. Объяснительная записка. -СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2013. - 200 с.

- Бро Е.Г. Параметрические скважины на острове Колгуев // Советская геология. - 1988. - № 3. - С. 82-88.

- Лопатин Б.Г., Астафьев Б.Ю., Вискунова К.Г., Воинова О.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист R-37, 38 — м. Святой Нос, м. Канин Нос. Объяснительная записка. - СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2008. - 251 с.

- Fleming E.J., Flowerdew M.J., Smyth H.R., Scott R.A., Morton A.C., Omma J.E., Frei D., Whitehouse M.J. Provenance of Triassic sandstones on the southwest Barents Shelf and the implication for sediment dispersal patterns in northwest Pangaea // Marine and Petroleum Geology. - 2016. - Т. 78. - С. 516-535. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2016.10.005.

- Klausen T.G., Müller R., Slama J., Helland-Hansen W. Evidence for Late Triassic provenance areas and Early Jurassic sediment supply turnover in the Barents Sea Basin of northern Pangea // Lithosphere. - 2017. - Т. 9. - № 1. - С. 14-28. DOI: 10.1130/L556.1

- Ershova V., Prokopiev A., Stockli D., Kurapov M., Kosteva N., Rogov M. et al. Provenance of the Mesozoic succession of Franz Josef Land (north-eastern Barents Sea): Paleogeographic and tectonic implications for the High Arctic // Tectonics. - 2022. - Т. 41. - № 11. - 27 с. DOI: 10.1029/2022TC007348.

- Belousova E.A., Griffin W.L., O'Reily S.Y. Zircon crystal morphology, trace element signatures and Hf isotope composition as a tool for petrogenetic modelling: examples from Eastern Australian granitoids // Journal of Petrology. - 2006. - Т. 47. - № 2. - С. 329-353. DOI: 10.1093/petrology/egi077.

- Ludwig K.R. User's manual for Isoplot 3.0: A geochronological toolkit for Microsoft Excel. Spec. Pub. 4. - Berkeley Geochronology Center, Berkeley, California. - 2003. - 71 c.

- Guynn J., Gehrels G. Comparison of Detrital Zircon Age Distributions Using the K-S Test. 2010. [Электронный ресурс]. - https://sites. google.com/a/laserchron.org/laserchron/home (дата обращения 15.02.2023).

- BogdanovaS.V., Bingen B., GorbatschevR., KheraskovaT.N., KozlovV.l., Puchkov V.N., Volozh Yu.A. The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia // Precambrian Research. - 2008. - Т. 160. - № 1-2. - С. 23-45. DOI: 10.1016/j.precamres.2007.04.024.

- Кузнецов Н.Б., Натапов Л.М., Белоусова Е.А. Первые результаты U/Pb датирования и изотопно-геохимического изучения де-тритных цирконов из позднедокембрийских песчаников Южного Тимана (увал Джежим-Парма) // Доклады АН. - 2010. - Т. 435. -№ 6. - С. 798-805.

- KuznetsovN.B., Belousova E.A., AlekseevA.S., Romanyuk T.V. New data on detrital zircons from the sandstones of Lower Cambrian Brusov Formation (White-Sea region, East-European craton): unraveling the timing of the onset of the Arctida-Baltica collision // International Geology Review. - 2014. - Т. 56. - № 16. - С. 1945-1963. DOI: 10.1080/00206814.2014.977968.

- Mints M.V., Dokukina K.A., Konilov A.N., Philippova I.B., Zlobin V.L. et al. East European Craton: Early Precambrian History and 3D Models of Deep Crustal Structure // Geological Society of America. Special Paper 510. - 2015. - 467 с.

- Henriksen N., Higgins A.K., Kalsbeek F., Pulvertaft T.C.R. Greenland from Archean to Quarternary. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin // Geological Magazine. - 2003. - Т. 140. - № 5. - С. 615-616. DOI: 10.1017/S0016756803248342.

- Lorenz H., Gee D.G., Larionov A.N., Majka J. The Grenville-Sveconorwegian orogen in the high Arctic // Geological Magazine. - 2012. -Т. 149. - № 5. - С. 875-891. DOI: 10.1017/S0016756811001130.

- Соболева А.А., Кузнецов Н.Б., Миллер Э.Л., Удоратина О.В., Герелс Дж., Романюк Т.В. Первые результаты U/Pb-датирования детритных цирконов из базальных горизонтов уралид (Полярный Урал) // Доклады РАН. - 2012. - Т. 415. - № 5. - С. 570-576.

- Pettersson C.H., Pease V., Frei D. Detrital zircon -Pb ages of Silurian-Devonian sediments from NW Svalbard: A fragment of Avalonia and Laurentia? // Journal of the Geological Society of London. - 2010. - Т. 167. - № 5. - С. 1019-1032. DOI: 10.1144/0016-76492010-062.

- Bingen B., Solli A. Geochronology of magmatism in the Caledonian and Sveconorwegian belts of Baltica: synopsis for detrital zircon provenance studies // Norwegian Journal of Geology. - 2009. - Т. 89. - № 4. - С. 267-290.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. - 280 с.

- Lorenz H., Gee D.G., Whitehouse M.J. New geochronological data on Paleozoic igneous activity and deformation in the Severnaya Zemlya Archipelago, Russia, and implications for the development of the Eurasian Arctic margin // Geological Magazine. - 2007. - Т. 144. - № 1. -С. 105-125. DOI: 10.1017/S001675680600272X.

- Кузнецов Н.Б., Соболева А.А., Миллер Э.Л., Удоратина О.В., ГерелсДж., Романюк Т.В. Первые U/Pb-датировки детритных цирконов из песчаников среднего и верхнего палеозоя Полярного Урала: тестирование региональных тектонических моделей // Доклады РАН. - 2013. - Т. 451. - № 2. - С. 183-188. DOI: 10.7868/S0869565213200206.