Эволюция эколого-экономического взаимодействия

Автор: Барбанова С.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140110833

IDR: 140110833

Текст статьи Эволюция эколого-экономического взаимодействия

доцент кафедра "Экономическая теория" ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при правительстве Российской Федерации" Россия, г. Москва ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Эволюционное развитие человека и его хозяйственная деятельность приводят к негативному воздействию на окружающую среду. В период индустриализации возрастающие экологические проблемы стали вызывать серьезную озабоченность. Противоречивый характер экологоэкономического взаимодействия потребовал глубокого теоретического анализа.

На протяжении длительного периода времени проблемы загрязнения окружающей среды не входили в объект исследования экономической теории. Экологические проблемы рассматривались на фоне «естественного порядка». Многие исследовательские работы проводилось в рамках натуралистической картины мира. К данной концепции можно отнести взгляды физиократов, которые рассматривали не экологические проблемы и их последствия, а отдельные составляющие окружающей природной среды. В работах физиократов природа описывалась как источник экономических благ и прибавочной стоимости. Физиократы, абсолютизирующие роль природы в экономике, полностью отождествляли законы общества и природы.

По мнению физиократов единственным источником богатства являлась земля. В своих работах они ориентировались на земледельческое производство, а земледельческий труд считали целесообразным и полезным. Такой труд создает прибавочную стоимость в виде земельной ренты, поэтому он представлялся единственным чистым доходом. Физиократы рассматривали заработную плату как неизменную величину, всецело определяемую природой.

Таким образом, уже у физиократов проявляется потребительское отношение к природе, выраженное в доходном подходе к земельной ренте.

Ф. Кене назвал сельскохозяйственную деятельность продуктивной, а любую другую деятельность «бесплодной», причиной этому была исключительная продуктивность сил природы. Однако заниматься восстановлением земли и выделять на это средства физиократы не предполагали. Поэтому экономику они и рассматривают как машину, куда попадают и перерабатываются материалы, порожденные природой, причем без каких-либо добавок.

Представители классической политэкономии придерживались подхода неограниченности ресурсов . Экономический анализ природных ресурсов не осуществлялся, так как они рассматривались как некая мировая константа, не имеющая стоимости, и создавали экономически нейтральный фон хозяйственной деятельности. Было распространено мнение, что природные ресурсы являются неограниченными и, следовательно, бесплатными. Ж.-Б.Сэй писал, что «природные богатства неисчерпаемы, поскольку в противном случае мы бы не получали их даром. Так как они не могут быть ни увеличены, ни исчерпаны, они не представляют собой объекта экономической науки» [4]. Следует заметить, что в настоящее время предметом экономической теории является распределение именно ограниченных ресурсов.

Природа в классической политэкономии рассматривалась как внешний фактор – объект для покорения. Многие представители классической экономической теории отводили окружающей среде функции поставщика природных ресурсов либо в форме производственной составляющей (как материальные ресурсы), либо в качестве объекта производственных фондов (участка земли). Также окружающей среде отводилась функция приемника отходов на выходе производственного процесса. Необходимость оценки негативных последствий деятельности человека в рамках утилитарного подхода отрицалась.

Несколько отличного мнения придерживался Д. Риккардо. Его экономические взгляды подводят к подходу ограниченности природных редкостей (на примере земли). Он считал, что главным сдерживающим фактором экономического развития является ограниченность земли и природных ресурсов. Эти ограничения в дальнейшем могут приостановить экономический рост. То есть, речь идет о ресурсосберегающем подходе. Анализируя экономические явления, Д. Риккардо пытался разобраться в способностях природы прокормить растущее население и рассматривал пределы допустимости экономического роста с точки зрения накладываемых ограничений. Выражая беспокойство по поводу возможности оскудения природы, он полагал, что природные факторы являются главным приоритетом жизнеобеспечения общества [3]. Таким образом, можно сказать, что Д. Риккардо заложил основы взаимодействия экологии и экономики.

Первой попыткой экономического анализа экологических проблем можно считать теорию Т. Мальтуса и его естественный закон народонаселения. В соответствии с этим законом в мире действует необратимая тенденция к сокращению продовольственных ресурсов по мере увеличения численности населения. Предельная численность человечества ограничивается планетарной социально-экологической емкостью, которую человек непрерывно расширяет, но она тоже имеет верхнюю границу.

Марксизмом была предпринята попытка свести экологические проблемы к поведенческим характеристикам людей. Анализируя воздействие капиталистического производства на окружающую среду, Маркс подчеркивал, что повышение производительности труда подразумевает переработку все возрастающего количества сырья в продукты потребления и, следовательно, нарастающее истощение природных ресурсов. Деградация окружающей среды была продемонстрирована Марксом на примере сельского хозяйства. «Эксплуатация и безрассудное растрачивание плодородия почвы приходит на смену сознательной рациональной обработке земли как вечной общинной собственности, неотчуждаемого условия для существования и воспроизводства цепи следующих одно за другим поколений рода человеческого». Марксисты в своих трудах поднимают проблему рационального отношения к природе, так как разрушение природной среды отрицательно влияет на процесс воспроизводства рабочей силы.

Достаточно близко к поведенческой концепции подошли представители австрийской школы (К. Менгер, Ф.Визер Е. Бем-Баверк), но сама проблема ими не была затронута. Данное направление рассматривало законы экономической жизни - как законы, регулирующие отношения субъекта и окружающей природной среды. Все необходимые для людей блага были ими разделены на хозяйственные (ограниченные) и свободные. Земля рассматривалась как фактор производства. Однако ортодоксальная экономическая теория была сосредоточена на максимизации прибыли, все дальше и дальше отходя от проблемы взаимодействия экологии и экономики. Экологические аспекты экономической политики ни государства, ни фирмы в экономической науке не рассматривались.

Так продолжалось до тех пор, пока негативные явления в сфере природопользования не начали оказывать сдерживающее влияние на ход общественного воспроизводства. В результате анализа этих изменений была выдвинута концепция «внешних эффектов», в которой стало учитываться воздействие, оказываемое человеком на окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности.

Начало XX века характеризуется развитием культурцентристского (поведенческого) подхода к взаимодействию экономики и экологии, и первыми в его развитии стали неоклассики. Основателем этого подхода можно считать А. Маршалла, который считал, что безвозмездные дары природы претерпевают большие изменения от роста техногенных нагрузок. Уже в конце XIX в. он пытался привлечь внимание к тому, что при добыче некоторых природных ресурсов «дополнительная отдача от добавочного приложения капитала и труда быстро сокращается» [3]. А. Маршаллом вводится квазирента, возникающая от дополнительных техногенных нагрузок на природную среду. Таким образом, А. Маршалл предвидел возможность экологических проблем при нарушении принципов рационального природопользования. Он осознавал, что человек в состоянии изменить климат крупномасштабными дренажными работами, посадкой лесов и их вырубкой. Теоретические разработки А. Маршала стали основой концепции «внешних эффектов», которая получила дальнейшее развитие в работах А. Пигу.

Концепция «внешних эффектов» позволяет экономистам анализировать взаимодействия экономики и природы, то есть учитывать отрицательные воздействия производственной деятельности на окружающую среду. При этом следует отметить использование микроэкономического подхода при анализе сферы взаимодействия экономики и природы, так как в большинстве случаев природную среду ухудшают именно отдельные предприятия и потребители.

А. Пигу внес огромный вклад в разработку методов экологоэкономического регулирования. Из его теории следует, что государство, может побуждать субъектов экономики учитывать в расчетах не только частные, но и общественные затраты на производство и потребление с помощью экономических инструментов, таких как экологические налоги и субвенции. Субвенции стимулируют хозяйственные единицы осуществлять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, например, в виде облегчения налогового бремени. Суть регулирования заключается в интернализации внешних издержек, т.е. обществу необходимо превратить экстернальные издержки во внутренние и заставить предпринимателя оплатить все издержки, связанные с его деятельностью.

Концепция внешних эффектов стала основой эколого-экономического регулирования. В рамках концепции были разработаны экономические инструменты, одни из которых оказывают негативную мотивацию на субъектов экономики (экологические платежи, налоги, штрафы, торговля квотам на загрязнение окружающей среды), другие позитивную (льготное кредитование, гарантирование кредитов, льготное налогообложение деятельности, специальное ценообразование экологически чистой продукции).

Основой рыночного метода регулирования эколого-экономических взаимоотношений стала теоретическая концепция внешних эффектов Р. Коуза. По его мнению, если трансакционные издержки равны нулю, а права собственности четко специфицированы, экстерналии «интернализируются» (внешние издержки становятся внутренними). Коуз, по существу, снимает стандартные обвинения в разрушении окружающей среды, выдвигаемые против рынка и частной собственности и считает, что внешние эффекты и их отрицательные последствия порождаются дефектным законодательством.

Однако рассматривать только внешние эффекты в рамках системы «экология и экономика» - недостаточно. Необходим подход, позволяющий учитывать экологическую составляющую при решении экономических проблем в теории и на практике.

В 60-е годы начинает формироваться интегрированный подход в системе взаимодействия экологии и экономики. Постепенно взаимодействия экологии и экономики стали входить в проблемную область экономической теории.

Особенно активно такие работы стали проводиться в развитых странах Запада, где в 70-е годы рост производства столкнулся с проблемой ограниченности природных ресурсов, что в свою очередь привело к энергетическому кризису. Проблема состояла в том, что на первое место ставились интересы экономики, связанные с наращиванием производства и широким использованием достижений НТП для более полного удовлетворения потребностей человека. Природоохранная деятельность и затраты на охрану окружающей среды в этих условиях являлись скорее препятствием экономическому росту. Однако, комплекс экологических проблем привел к необходимости учета экологического фактора, хотя и признавался фактором, сдерживающим экономическое развитие.

Заметная роль в разработке эколого-экономического взаимодействия принадлежит западным ученым, объединившимся в так называемый Римский клуб. В своем труде «Пределы роста» они рассматривают проблемы демографического роста, индустриализации, загрязнения окружающей среды, производства продуктов питания и истощения природных ресурсов, которые могут привести к истощению репродуктивного потенциала планеты через сто лет и это приведет к внезапному и неконтролируемому сокращению населения и снижению производственных мощностей. Регулирование этих процессов обеспечит долговременную экологическую и экономическую стабильность. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, необходимо приостановить развитие производительных сил, однако это было ошибочным мнением, так как приостановка технического прогресса по своей сути, противоречит идее развития, в том числе обезоруживает человека в борьбе против разрушения биосферы.

В 80-х годах XX столетия ряд международных организаций системы ООН предложил стратегии в области охраны окружающей среды, позволяющие обеспечить устойчивое развитие мировой экономики на длительный период, при котором улучшатся условия жизни человека, а воздействие на биосферу останутся в пределах ее хозяйственной емкости. Основной задачей является обеспечение экономического развития при сдерживании экологической деградации.

Со второй половины 90-х г. в системе взаимодействия экологии и экономики особую роль уделяют изменению поведения человека. Оно должно стать экологически-направленным, в основе которого должны лежать этические и нравственные характеристики.

Необходимо проводить работу с «человеческим капиталом», формируя экологическое сознание путем экологического воспитания, так как чисто технического и технологического решения вопросов преодоления экологических кризисов не существует. Человечеству необходимо научиться заново согласовывать свои потребности с возможностями Природы их удовлетворять.

В 1995 г. выходит новый доклад Римского клуба «Фактор четыре», в котором говорится о более эффективном использовании ресурсов. В основе этого процесса заложена идея решения экологических проблем и одновременного повышения эффективности потребления природных ресурсов путем совершенствования технологий. В настоящее время приоритетными направлениями в этом плане являются: энергосбережение и использование альтернативных источников энергии; нанотехнологии, которые уже сейчас продемонстрировали свою эффективность; исследования в области геномики, позволяющие решить многие проблемы, связанные со здоровьем человека и улучшением качества пищи; развитие экотехнологий с целью экологической модернизации и т.п.

Проблемы экологического императива выходят на глобальный уровень. Решить их можно только совместными усилиями, путем заключения соответствующих договоров, ведения переговоров, сознательно идя на определенные уступки.

Защита окружающей среды становится базисной целью экономики. Теоретически и практически, исторически и логически, как было показано, индустриальное развитие мира до середины XX в. шло в основном за счет и в ущерб природе. Однако сегодня почти все страны занялись вплотную восстановлением природных активов. Необходимо формировать экономику, которая бы строилась на принципах экологии.

Экономическая деятельность напрямую зависит от экосистемы, то есть совокупности особей, которые живут вместе, составляя трудовые ресурсы, и взаимодействуют друг с другом и со своей средой обитания, осуществляя производственные процессы. Если рассмотреть с этой позиции факторы производства, то получается, что три классических фактора – земля, труд и предпринимательские способности самым тесным образом связаны с экологическим состоянием окружающей среды. Поэтому экология и экономика, дополняя друг друга, образуют « экологическую экономику» (ecological economic).

Данный термин стал широко использоваться с 1980 г. в западной литературе. Экологическая экономика – междисциплинарная область знаний, изучающая взаимосвязи между экосистемами и экономическими системами. Л. Браун определяет экоэкономику – как систему производства и потребления, которая находится в равновесии с окружающей средой [2].

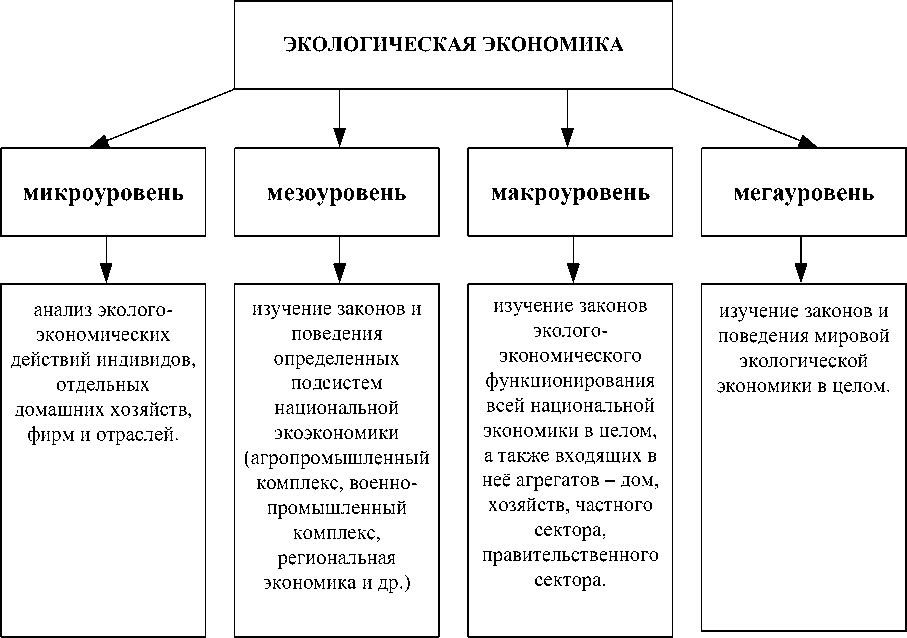

Мы предлагаем изучать экологическую экономику на микро, -мезо, -макро, -мега хозяйственных уровнях (см. схему 1):

Схема 1: Изучение экологической экономики на различных уровнях [1].

Целью исследования экологической экономики является поиск наилучших путей развития на нашей планете «экономического общества», основанного на критериях бережливости, экономической эффективности и достижения приемлемого экономического благосостояния без нанесения ущерба для окружающей среды.

Итак, анализ научных взглядов на проблему взаимодействия экологии и экономики показал следующее.

На протяжении длительного периода времени проблема экологии не входила в объект исследования экономической теории. Экономические проблемы рассматривались на фоне «естественного порядка» ( натуралистическая концепция ). При этом использовались два подхода: доходный и ресурсосберегающий.

На рубеже XIX-XX веков в теории была поставлена проблема экологоэкономического регулирования. Теоретической основой стали две концепции А. Пигу и Р. Коуза. Однако на практике предпочтение отдавалось концепции регулирования внешних эффектов.

Начиная со второй половины XX в. развитие экономической мысли пошло в направлении всё большего включения в объект исследования экологических проблем. Природа стала восприниматься не только как кладовая ресурсов для экономики, но и как нечто самоценное, следовательно, значимое для человека ( поведенческая концепция ).

В настоящее время начинает превалировать эколого-ориентированное мировосприятие. Это особенно важно с учетом того, что при разработке концепций будущего развития основой должны стать именно целостный, (интегрированный) эколого-экономический подход к экономическому росту и смена типа развития с техногенного на устойчивый. Еще в 1992 г. эксперты Всемирного банка сделали вывод о том, что экономическое развитие и охрана окружающей среды не исключают, а, наоборот, взаимно дополняют друг друга. Необходимо изменение существующей экономической парадигмы, основанной на концепции устойчивого развития для предотвращения глобального и локальных экологических кризисов

Теоретической основой для интеграции эколого-экономического взаимодействия является коэволюция человека и природы.

Зная, что природа есть самоорганизующаяся система, следует, что производительные силы, создаваемые человеком, не только не должны нарушать естественное динамическое равновесие в природе, но и созданная его руками техногенная цивилизация, должна быть продолжением первой. Человеческой цивилизации необходимо перейти от техноценоза к коэволюции с природой. Эгоистический индустриально-урбанистический путь развития ведет к материальным и моральным потерям, составляя угрозу самому человечеству. Чисто экономического критерия эффективности для выбора вариантов развития экономики уже недостаточно. Человек должен принять во внимание не только свои сиюминутные интересы, но и "интересы" природы.

Список литературы Эволюция эколого-экономического взаимодействия

- Барбанова С.А. Экономические аспекты экологической политики государства, дисс. канд. экон. наук, специальность 08.00.01, Москва, 2008.

- Браун Л. Экоэкономика: Как создать экономику, оберегающую планету/Вступ. сл. В.И. Данилова-Данильяна; Пер. с англ. -М.: Издательство «Весь Мир», 2003, с. 11.

- За кулисами становления экономических теорий. От теории -к коррупции/М. Гэффни., Ф. Харрисон, Г. Титова; Фонд «Земля и благосостояние общества». -Спб.: B&K, 2000

- Кара-Мурза С. Научная картина мира, экономика и экология. М: Аналитический центр по научной и промышленной политике,1997.

- Ткаченко А.А. "Зеленая" экономика ее будущее//Экономика. Налоги. Право. -2014. -№6.

- Шевчук А.В. Экологизация экономики: проблемы и перспективы//Экономика. Налоги. Право. -2014. -№6.