Эволюция экономических теорий сберегательного поведения домохозяйств

Автор: Скалабан М.П.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 4 (148), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены ключевые этапы развития теоретических моделей сберегательного поведения домохозяйств. Рассмотрены подходы к анализу потребительских и сберегательных решений, предложенные представителями классической, неоклассической экономической школы, кейнсианства, монетаризма и поведенческого направления экономики. Выявлены ограничения теории перманентного дохода и жизненного цикла. Проанализированы детерминанты сберегательного поведения домохозяйств, такие как текущие и будущие доходы, уровень процентной ставки, предпочтения индивидов. Отдельное внимание уделено психологическим и поведенческим факторам. Обозначены направления для дальнейшего исследования в данной области.

Сбережения, сберегательное поведение, теория перманентного дохода, теория жизненного цикла, финансы домохозяйств, финансовое поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/148331341

IDR: 148331341

Текст научной статьи Эволюция экономических теорий сберегательного поведения домохозяйств

На микроэкономическом уровне сбережения домохозяйств играют важную роль в поддержании индивидуального благосостояния и обеспечении личной финансовой безопасности. На макроэкономическом уровне они участвуют в формировании капитала, который используется для финансирования инвестиций и способствует экономическому росту. В условиях быстро меняющейся экономической среды исследование сберегательного поведения домохозяйств приобретает особую актуальность.

Поиск детерминант сберегательного поведения находится в центре внимания ведущих ученых-экономистов. Многообразие теоретических моделей, описывающих сбережения, отражает сложность данного феномена. На первый взгляд, базовые подходы к анализу потребительских, сберегательных и ин-

ГРНТИ 06.73.00

EDN XTJXMH

Мария Павловна Скалабан – аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

вестиционных решений, предложенные представителями классической и неоклассической экономической школы, кейнсианства, монетаризма, психологического и поведенческого направления экономики, во многом схожи, однако более детальное рассмотрение позволяет выявить существенные отличия.

Классическая модель сбережений (конец XVIII в. – начало XIX в.)

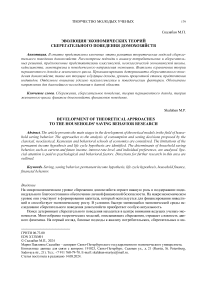

Классическая экономическая теория основана на принципе невмешательства государства в экономику. Она предполагает, что рынок может саморегулироваться, и чаще всего ассоциируется с «невидимой рукой» А. Смита [18]. В рамках классической политической экономии домохозяйства и предприятия соединены круговым потоком денег и физических ресурсов (рис. 1).

Рис. 1. Круговой поток доходов в классической экономике [4]

Домохозяйства предоставляют предприятиям факторы производства – труд, землю и капитал. Фирмы используют их для производства товаров и услуг. Взамен домохозяйства получают доход в виде заработной платы, ренты и процентов. Часть этого дохода домохозяйства расходуют на потребление товаров и услуг, производимых фирмами, тогда как оставшиеся средства становятся источником кредитных ресурсов, которые реализуются в виде инвестиций на финансовом рынке, позволяя фирмам расширять производство. Таким образом потоки денег и физических ресурсов непрерывно циркулируют между экономическими субъектами – домохозяйствами и фирмами [4].

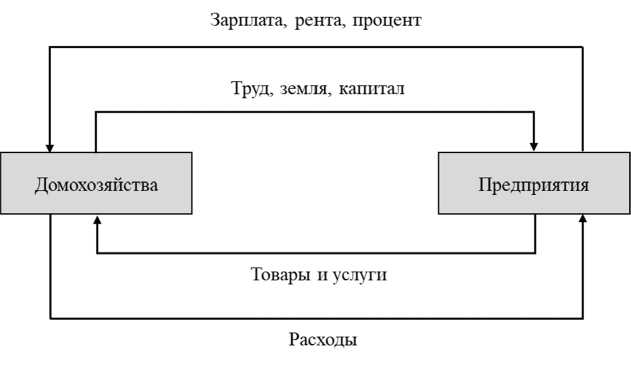

Важным аспектом классической экономической теории является предположение о том, что сбережения и инвестиции зависят от процентной ставки (рис. 2). На финансовом рынке сбережения представляют собой предложение доступных заемных средств, в то время как инвестиции отражают спрос на эти заемные средства [4]. Сбережения являются возрастающей функцией от процентной ставки, поскольку при более высокой ставке домохозяйства получают стимул откладывать больше денег на будущее вместо того, чтобы тратить их в настоящем. В свою очередь, инвестиции являются убывающей функцией от процентной ставки.

В парадигме классической школы, благодаря изменению процентных ставок экономика склонна к саморегулирующемуся равновесию. Учитывая, что сбережения эквивалентны общему доходу за вычетом расходов, при равновесии сбережения одних экономических агентов перетекают на рынок капиталов, где используются другими через механизмы спроса и предложения [18]. В понимании классиков, рынок капиталов работает эффективно и автоматически приводит к равенству сбережений и инвестиций [18]. Любые отклонения от равновесия приводят к изменениям процентных ставок, которые восстанавливают баланс между сбережениями и инвестициями.

Классическая теория сбережений, безусловно, внесла значительный вклад в развитие экономической мысли в области финансового поведения домохозяйств, однако упрощенный характер её постулатов и наличие существенных ограничений служат поводом для критики со стороны других экономических школ. К замечаниям, в частности, можно отнести ограниченность концепции равенства сбережений и инвестиций. Классическая теория предполагает, что все сбережения автоматически трансформируются в инвестиции. Однако в условиях неопределенности сбережения могут не быть инвестированы, а оставаться в виде накоплений, не приносящих дохода. При этом, процентная ставка не всегда может обеспечить экономическое равновесие, поскольку в действительности она является не единственным фактором сбережений и инвестиций [6; 7; 11; 12; 14].

Рис. 2. Классическая модель сбережений [4]

Слабым местом классической теории также является недостаточное внимание к институциональным факторам, таким как государственное регулирование спроса и предложения [13]. Кроме того, критике подвергаются предположения о рациональности экономических агентов и о полном отсутствии неопределенности [16]. Современные экономисты отмечают, что на практике люди часто принимают иррациональные решения, что может нарушить механизмы саморегуляции рынка [17]. Эти и другие критические комментарии способствовали развитию более сложных и реалистичных теорий сберегательного поведения домохозяйств.

Теория межвременного выбора (1930 г.)

Неоклассическая теория сбережений, с одной стороны, опирается на идеи классиков, с другой – представляет новый взгляд на сбережения через призму межвременного выбора и максимизации полезности. Одним из авторов данной концепции является И. Фишер, сопоставивший потребление в настоящем и будущем [8]. В соответствии с предложенной им теорией, потребление зависит не только от текущего располагаемого дохода, но и от будущего, а также от реальной процентной ставки [8]. Возможные комбинации текущего и будущего потребления определяются бюджетным ограничением и предпочтениями домохозяйств [там же].

При этом, потребление текущего периода является возрастающей функцией от величины располагаемого дохода домохозяйств в обоих периодах, тогда как повышение процентной ставки, напротив, обычно приводит к снижению текущего потребления [16]. Вместе с тем, И. Фишер показал, что в зависимости от предпочтений индивидов изменение реальной процентной ставки может неоднозначно влиять на их потребление. Это объясняется двумя противоположными эффектами – замещения и дохода [4].

Первый заключается в том, что более высокая процентная ставка стимулирует уменьшение текущего потребления в пользу будущего, что приводит к росту сбережений в первом периоде. Второй эффект проявляется в том, что, при наличии у домохозяйства сбережений, повышение процентной ставки увеличивает его доход, что может способствовать росту текущего потребления. В общем случае предполагается, что эффект замещения доминирует, поэтому потребление текущего периода, как правило, убывает при росте реальной процентной ставки [4].

Допущением, лежащим в основе данной модели, по-прежнему является гипотеза о рациональном поведении индивидов, совершенстве информации и отсутствии неопределенности. Несмотря на указанные ограничения, модель И. Фишера стала важным шагом на пути к пониманию экономического поведения индивидов с учетом фактора времени. Позднее его идеи о межвременном выборе найдут отражение в моделях М. Фридмана и Ф. Модильяни.

Кейнсианская модель сбережений (1936 г.)

В упрощенной версии кейнсианской модели располагаемый доход является основным фактором, определяющим сбережения и потребление [13]. Под располагаемым понимается доход после уплаты налогов. В то же время, изменение процентных ставок не имеет решающего влияния на сбережения, как в классической теории, по скольку, по Кейнсу, процентная ставка определяется предпочтениями ликвидно сти (спросом на деньги) и предложением денег, а не балансом между сбережениями и инвестициями [13].

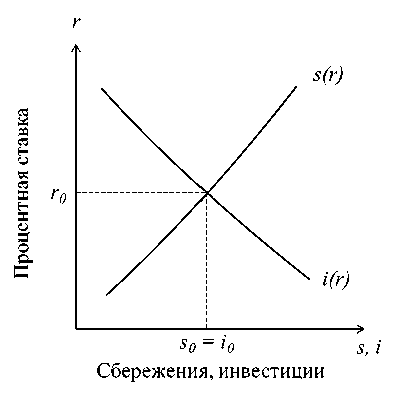

Дж.М. Кейнс утверждал, что люди склонны увеличивать потребление по мере увеличения их дохода. Учитывая, что сбережения – это та часть располагаемого дохода, которая не расходуется на потребление, сбережения также увеличиваются вместе с располагаемым доходом (рис. 3). При этом «основной психологический закон» Дж.М. Кейнса гласит, что рост потребления и сбережения происходит не в той же мере, в какой растет доход, а определяется предельной склонностью к потреблению [13]. Дж.М. Кейнс также отмечал, что люди более склонны сберегать, чем потреблять. Из этого следует, что при росте дохода доля потребления уменьшается, а доля сбережений увеличивается [16].

Рис. 3. Кейнсианская модель сбережений [4]

Последнее замечание вызвало критику кейнсианской модели. Так, С. Кузнец обратил внимание на то, что постулатам Кейнса соответствует краткосрочная функция потребления, тогда как долгосрочная характеризуется постоянным значением средней склонности к потреблению [16]. Критика кейнсианской модели обусловила необходимость поиска нового подхода, в рамках которого краткосрочная и долгосрочная функция сбережений были бы основаны на единых предпосылках.

Рассмотренные выше положения относятся к микроэкономической теории сбережений, тогда как макроэкономические изыскания Кейнса в данной области также заслуживают особого внимания. Дж.М. Кейнс сформулировал свою версию «парадокса бережливости», согласно которому, если все домохозяйства начинают сберегать больше, совокупный спрос в экономике падает [13]. Это может повлечь снижение производства и занятости и, как следствие, замедление экономического роста, что, в свою очередь, уменьшит возможности для сбережений. Таким образом, в масштабах экономики попытки увеличить сбережения могут привести к тому, что общий объем сбережений снизится [13].

Для увеличения совокупного спроса необходимо, чтобы рост сбережений сопровождался эквивалентным ростом инвестиций. В кейнсианской парадигме, автоматического механизма, который бы гарантировал равновесие между сбережениями и инвестициями, как предполагали классики, не существует. Если предприниматели не видят перспектив для получения прибыли, они не будут инвестировать, даже если в экономике есть избыток сбережений. В этом контексте Кейнс апеллирует к необходимости государственного вмешательства для стимулирования инвестиций и поддержания совокупного спроса на достаточном уровне, отмечая, что в условиях кризиса рост государственных расходов способствует мультипликативному (многократному) приросту совокупного дохода [13].

Гипотеза перманентного дохода (1957 г.)

Рассмотренная выше модель сберегательного поведения, разработанная Дж.М. Кейнсом, фокусируется на доходе за один дискретный период. М. Фридман, напротив, вводит гипотезу перманентного дохода, согласно которой сбережения в любой период определяются не текущим уровнем дохода, а долгосрочным средним ожидаемым доходом за весь период жизни [9]. Данная теория основана на двух предпосылках. Первая заключается в том, что индивиды желают уравнять ожидаемую предельную полезность потребления во времени. Вторая состоит в том, что они способны реагировать на изменения текущего дохода за счет накопленных сбережений, поэтому даже при временных изменениях текущего дохода потребление не будет значительно колебаться [9].

Горизонт планирования в модели М. Фридмана бесконечен в том смысле, что поток доходов простирается за пределы продолжительности жизни домохозяйства, то есть домохозяйства делают сбережения не только для себя, но и для своих потомков. Доля потребления зависит от процентной ставки, накопленного капитала, который М. Фридман разделил на «человеческое» и «нечеловеческое» богатство, а также от предпочтений индивида. «Человеческое» богатство (капитал) относится к доходу, полученному от трудовой деятельности. «Нечеловеческое» богатство (капитал) включает материальные активы, такие как потребительские товары длительного пользования и недвижимость, а также финансовые активы.

Ожидания относительно суммарного богатства формируют основу для оценки перманентного дохода, тогда как сбережения и займы воспринимаются в качестве инструмента сглаживания потребления в условиях изменения текущего дохода. Теория перманентного дохода М. Фридмана имеет большое значение для понимания потребительского поведения. Тем не менее, как и любая другая теория, она не лишена ограничений. К их числу, в частности, относится предположение об отсутствии неопределенности относительно уровня дохода. В реальной жизни доходы домохозяйств могут быть подвержены значительным колебаниям из-за влияния различных экономических и социальных факторов, ввиду чего гипотеза о стабильности дохода во многих случаях может быть несостоятельной.

Следующий недостаток теории заключается в том, что она не учитывает ограничения ликвидности, обуславливающие невозможность заимствовать деньги или, наоборот, потратить сбережения [16]. В действительности эти ограничения могут играть существенную роль, из-за чего поведение домохозяйств может не соответствовать теории. Кроме того, сложность заключается в эмпирическом тестировании гипотезы, поскольку перманентный доход является латентной переменной [7]. Из-за описанных ограничений теория М. Фридмана не в полной мере соответствует практике, особенно в контексте изменяющихся социально-экономических условий.

Гипотеза жизненного цикла (1954-1963 гг.)

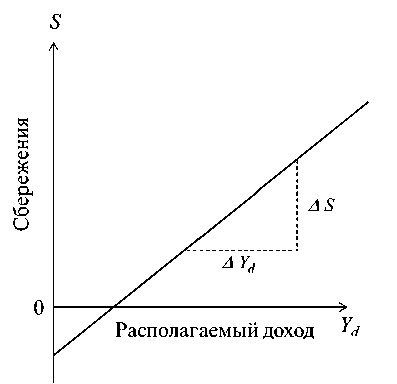

Теория жизненного цикла, сформулированная Ф. Модильяни и Р. Брумбергом, считается дополнением модели перманентного дохода М. Фридмана [16]. В её основе лежит предположение о том, что домохозяйства планируют потребление и сбережения таким образом, чтобы оптимально распределить совокупный доход на протяжении всей жизни и «сгладить» потребление во времени, максимизируя полезность [15]. Данное предположение позволило разрешить противоречие между краткосрочной и долгосрочной функциями потребления, которое выявил С. Кузнец при анализе кейнсианской модели.

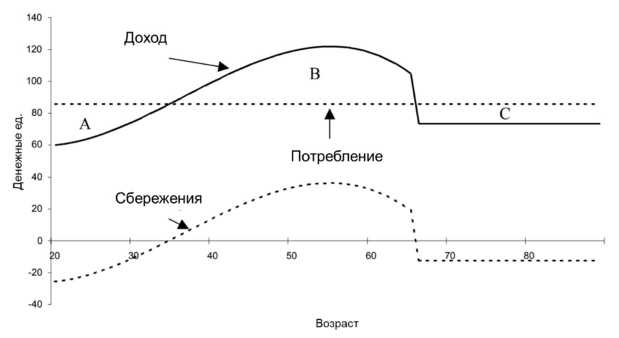

В отличие от теории перманентного дохода, в модели Ф. Модильяни существует четкая связь между жизненными этапами и динамикой сбережений (рис. 4). Так как в юности потребление превышает доход, домохозяйствам приходится заимствовать средства. В период трудовой деятельности, напротив, появляется возможность сберегать главным образом для того, чтобы финансировать потребление (тратить накопленное) после выхода на пенсию, когда доходы снижаются [15]. Еще одно отличие теории жизненного цикла от модели М. Фридмана состоит в том, что сбережения, накопленные в течение всей жизни, в конечном итоге должны быть потрачены, а не переданы по наследству.

Данная теория также имеет допущения, не соответствующие практике. Среди них – наличие информации о совокупном доходе и продолжительности жизни, отсутствие мотива наследства и ограничений ликвидности [3]. В действительности же существует неопределенность как в отношении продолжительности жизни, так и в отношении статуса занятости, значит и уровня дохода на разных ее этапах. Еще большая неопределенность связана с изменением рыночной конъюнктуры. Несмотря на указанные ограничения, теория Ф. Модильяни на протяжении долгих лет оставалась доминирующей концепцией сберегательного поведения домохозяйств.

Рис. 4. Модель жизненного цикла [15]

Современные теории сбережений (вторая половина XX в. – настоящее время)

Проанализированные выше модели имеют фундаментальное значение в развитии теории сберегательного поведения домохозяйств, однако современная экономическая среда, характеризующаяся высоким уровнем неопределенности, изменением социально-демографических структур, глобализацией, развитием цифровых технологий и финансовых инноваций, требует пересмотра традиционных экономических концепций.

Эмпирические исследования последних десятилетий показали существенные отличия реального финансового поведения домохозяйств от предсказанного моделями. В частности, в развитых странах наблюдается тенденция к росту потребительского кредитования, в том числе среди населения среднего возраста. Это противоречит предпосылкам теории жизненного цикла, согласно которой домохозяйства сберегают значительную часть своего дохода в период трудовой активности. В странах с устойчивыми системами государственного пенсионного страхования домохозяйства менее склонны к самостоятельным накоплениям. Государственные гарантии пенсионных выплат оказывают влияние на мотивацию домохозяйств к сбережениям, что также не соответствует теории Ф. Модильяни, предполагающей активное накопление средств за время трудовой деятельности с целью поддержания жизни в старости.

Изменение потребительского поведения особенно заметно среди молодежи. Представители «поколения Z» в меньшей степени ориентированы на сбережения по сравнению со своими предшественниками. Свою роль в этом сыграла популяризация «экономики впечатлений», изобилие товаров и услуг, а также развитие маркетинговых технологий, которые трансформируют предпочтения домохозяйств и смещают фокус с накопления на потребление. Развитие цифровых финансовых технологий также оказало существенное влияние на то, как домохозяйства управляют денежными средствами. Так, например, мобильные банковские и инвестиционные приложения позволяют в моменте принимать финансовые решения, которые могут существенно повлиять на уровень дохода, что идет вразрез с теорией М. Фридмана.

Помимо описанных тенденций, к факторам трансформации финансового поведения домохозяйств можно отнести возросшую степень экономической и геополитической турбулентности, а также возникновение непредвиденных и непрогнозируемых шоков. Ярким примером в данном контексте является пандемия COVID-19, во время которой в ряде стран произошел резкий рост сбережений из-за неопределенности в отношении будущего, что также не могло быть предсказано рассмотренными моделями.

Таким образом, выше были приведены практические обоснования несостоятельности ряда теоретических предпосылок, заложенных в традиционных моделях сберегательного поведения. Далее будут рассмотрены некоторые современные теории, учитывающие изменения экономической среды.

Модель резервного («буферного») запаса

Одна из современных моделей сберегательного поведения была разработана в 1990-х годах К. Кэроллом и получила название «модель резервного запаса» (“buffer-stock model”). В ее основе лежит идея о том, что домохозяйства стремятся образовать «резервный запас» сбережений для защиты от возможных неожиданных финансовых шоков [6]. Модель предполагает, что домохозяйства принимают решения о размере этого резервного запаса, учитывая такие факторы, как степень неопределенности в отношении будущих доходов, расходов и возможных финансовых рисков.

Главным мотивом сбережений при этом выступает подготовка к наступлению чрезвычайных ситуаций [13]. В упрощенном понимании, речь идет о накоплениях «на черный день». Данная модель не является в полной мере исчерпывающей, но представляет собой значимое дополнение традиционных экономических теорий сберегательного поведения.

Психологический подход

Несмотря на то, что психологическая экономика зародилась еще в конце XIX века, о чем свидетельствуют работы французского социопсихолога Г. Тарда, её расцвет пришелся на середину XX века и связан с именем Дж. Катоны [1; 12]. Будучи современником М. Фридмана и Ф. Модильяни, он предложил новый подход к анализу сберегательного поведения домохозяйств с учетом психологических факторов. Дж. Катона создал классификацию сбережений, разделив их на контрактные, дискреционные и остаточные [12]. Он показал, что различные виды сбережений по-разному реагируют на изменение экономической среды.

Контрактные сбережения, осуществляемые на основе ранее заключенных соглашений или обязательств, остаются относительно стабильными, в то время как дискреционные (осознанные добровольные) и остаточные (остальные) сбережения могут значительно варьироваться в зависимости от экономической ситуации и ожиданий домохозяйств [12]. Еще одним достижением Дж. Катоны стала разработка индекса потребительских настроений, который до сих пор используется для прогнозирования краткосрочного развития экономики во многих странах, включая Россию [1].

Поведенческие модели

Альтернативным направлением экономической мысли, начиная с 1970-х годов, стала поведенческая теория, изучающая влияние психологических и когнитивных факторов на финансовые решения домохозяйств. У её истоков стояли Д. Канеман и А. Тверски, авторы «теории перспектив» и субъективной ценности (полезности) [11]. Позднее их идеи развил Р. Талер, в числе заслуг которого разработка множества поведенческих концепций, таких как «ментальный учет», «эффект фрейминга», «эффект якоря (привязки)», «гиперболическое дисконтирование», «архитектура выбора», «самоконтроль» [2; 17].

Вместе с К. Санстейном он разработал теорию «подталкиваний» – мягких вмешательств, которые помогают людям принимать решения без прямого указания. Теория Р. Талера способствовала созданию новых мер экономической политики, направленных на улучшение благосостояния домохозяйств посредством совершенствования схемы присоединения работников к системе пенсионных накоплений [2]. Заключение

Проведенный анализ экономических концепций сберегательного поведения домохозяйств – от традиционных до современных моделей – позволяет проследить их генезис и эволюцию. Широкий пласт научных работ подтверждает актуальность данной темы в наши дни [5; 7; 10]. Перспективным направлением дальнейших исследований в этой области является развитие существующих и создание новых моделей сберегательного поведения домохозяйств, а также разработка инструментов и механизмов, направленных на стимулирование сбережений и их трансформации в инвестиции, в целях поддержания экономического роста в условиях глобальной неустойчивой среды.