Эволюция корпоративных форм организации экономики российского города

Автор: Шулимова A.A.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Экономика местного самоуправления и развития муниципальных образований южных регионов

Статья в выпуске: 2 (4), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются институционально-стабилизационные механизмы и модернизационные возможности, встроенные в корпоративные производственные структуры российского города. Предлагаются подходы к ускорению муниципального развития за счет достижения баланса экономических интересов и социальных гарантий социально ответственного отечественного предпринимательства.

Экономика города, институциональная экономическая история, ремесленное производство, корпоративная социальная ответственность, корпоративное гражданство

Короткий адрес: https://sciup.org/149131000

IDR: 149131000 | УДК: 330.341.2

Текст научной статьи Эволюция корпоративных форм организации экономики российского города

Обострившиеся в настоящее время противоречия в развитии глобального, национального и регионального компонентов народного хозяйства России во многом определяются незрелостью институциональных основ экономики города, слабостью корпоративных форм промышленного предпринимательства, а также унаследованными из прошлого институциональными проблемами становления бизнеса. Устранение указанных причин экономического отставания требует солидарных усилий государства, гражданского общества и бизнеса, функционирующего в формате корпоративного гражданина. Между тем искусственное «насаждение» институции корпоративного гражданства как социально закрепленной формы исполнения коммерческой фирмой функций по развитию местного сообщества, созданию и поддержанию социальной инфраструктуры города в долгосрочной перспективе недостижимо, что подтверждает предыдущий неудачный опыт институционального проектирования. Только эволюционно сформированное социально ориентированное отечественное предпринимательство способно запустить эндогенные механизмы развития российского общества, добиться инновационного порыва, выводящего бизнес на вектор устойчивого развития благодаря системе традиционных институтов социальной защиты, социальной поддержки и социального страхования граждан. Главное условие достижения стойкого модернизационного эффекта от воспроизводства корпоративной социальной ответственности (КСО) – поддержание оптимального баланса креативных и консервативных, рисковых и защитных функций корпоративного предпринимательства.

Институциональная экономическая история русского города. Трудность эволюционного «вызревания» КСО в России обусловлена неразвитостью исходных форм корпоративной организации производства – ремесленных цехов, муниципалитетов, профессиональных и территориальных сообществ. Доминирующими хозяйственными институциями 1 людей (свободного городского населения) Древней Руси являлись скотоводство, бортничество, звероловство и другие разновидности добывающих промыслов. Ремесло и иные обособленные городские занятия за исключением внешнеторговой деятельности, вероятно, в Киевский период окончательно социально не оформились [18, c. 11]. Этому в немалой степени способствовало доминирование оборонно-стратегического значения города над экономическим и инфраструктурным. Горо- да Древней Руси – не столько центры производства и продажи ряда товаров, сколько микроэкономические локусы, в которых компактно размещались условия и ресурсы государственного хозяйства, исполнялись оборонительные и интеграционные функции на основе территориального разделения труда.

Вместе с тем образование древнерусского города следует понимать как «сложный институциональный процесс, предполагающий формирование на определенной хозяйственной территории типового комплекса институций и организаций самоуправления, привлечение новых агентов, формирование узлов и каналов движения экономических потоков» [21, с. 267]. Городское хозяйство Древней Руси вследствие неразвитости товарно-денежных отношений осуществлялось на основе воспроизводства сельскохозяйственных, ремесленных, торговых и инфраструктурных институций в их неразвитом тождестве. Однако, воплощая идею и представляя отправную точку цивилизации как основы гражданского общества, крупные города на институциональном уровне прекратили системно «воспроизводить патриархальные традиционные отношения, характерные для аграрного общества, но на уровне частном и сословном, а отчасти и профессионально-корпоративном, эти отношения» [8, с. 506] еще долго культивировались.

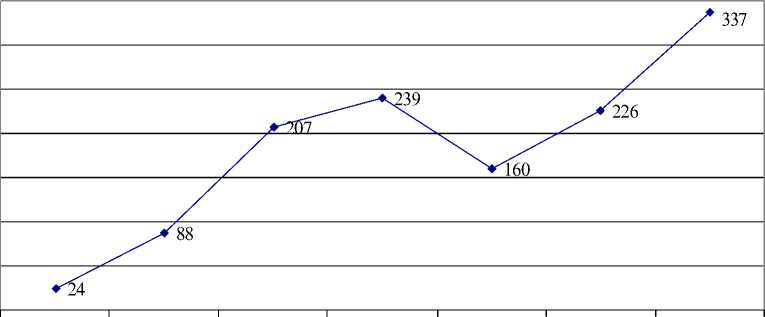

Расцвет градостроительства XII–XIII вв. (см. рисунок) показал широкие возможности пространственного развития ремесленничества Древ- ней Руси. Учитывая, что распад родового общества – начальный этап формирования городского ремесла, а «повышение социального, как и экономического, статуса людей неразрывно связано с повышением статуса их жизненного пространства» [9, с. 14], профессионально-территориальные сообщества горожан представляют организационное начало корпоративного хозяйственного устройства. Характерные черты ремесленного производства: потребительская некоммерческая ориентация; индивидуальный (персональный) характер деятельности; единичное производство; целостность технологического процесса; творческая природа труда определили индивидуально-продуктивный тип социальности этих профессиональных объединений, в большей мере характерный для европейского Запада [2, с. 18].

Между тем социальное устройство древнерусского города в меньшей мере способствовало консервации и инерции профессиональных занятий. В основе его самоорганизации и самоуправления находился принцип подданства, который противодействовал установлению строгого корпоративного равенства, требующего от «каждого из своих членов подчинения определенной дисциплине, одинакового образа жизни и даже мыслей, навязывая им жесткое клише поведения» [7, с. 156]. Российские обыватели, объединенные общими интересами, целями и способами их реализации, а также общерусской культурой, задающей простой формат ценностей и традиций выживания, ориентировались не на сохранение дос-

IX—X вв. XI в. XII в. первая сер. XVI в. XVII в. сер. XVIII треть XIII в.

в.

Рисунок. Динамика численности российских городов

Примечание. Составлено по: [8, с. 452; 16, с. 125].

тигнутого уровня производства, а на диверсификацию занятий и плотное сотрудничество с деревней. Ведь город как разновидность мегагруппы объединяет сетью сложных взаимозависимо-стей коллаборационного типа различные группы населения, а также связан «воспроизводственными контурами с близлежащей сельской местностью, а также прочими городами, включаясь в более высокое по уровню агрегирования образование – государство» [6, с. 53]. Тесная экономическая связь города и деревни представляется важнейшей национальной особенностью народнохозяйственной структуры России. Она проявлялась не только в Киевский, Удельный, Московский, Имперский или Советский периоды, но и отмечается в настоящее время в формате неформальной экономики города – экономики выживания простого горожанина, низкий размер дохода и имущества которого вынуждают близко взаимодействовать с деревенскими родственниками и приятелями, в дополнение к основным занятиям обрабатывать дачи и огороды.

Этим обстоятельством и объясняется значительное сходство традиционных систем организации производства и быта городских и сельских жителей (см. таблицу). Русское ремесло зародилось в относительно замкнутых деревенских общинах для производства простейших предметов домашнего обихода, и лишь с обретением товарного характера сосредоточилось в городских поселениях. В городах, как их товарищи и соплеменники в деревне, ремесленники одной профессии создавали «союзы сожительства, вызванные земельными и промышленными интересами» [13, с. 608]. Они формировали посады (деловые центры), слободы и улицы (территориально-профессиональные сообщества). Причем, в России отношение посада к городу «было то же, что на западе; то, что у нас называлось посад, – на западе было city, cite, stadt, miasto, mesto и то, что на западе было Bourg, borgo, bourgh, bard, hrag, grod, у нас называлось город, а в древности – град... Слободами первоначально назывались поселения, жители которых пользовались какими-нибудь особенными условиями» [12, с. 9]. Административно-фискальные задачи ассоциаций сельских и городских жителей в России совпадали, ведь городские общины также, «как и сельские волости, платили подати, отправляли повинности и не были освобождены от личной службы государству» [2, с. 107].

Хотя «эволюция институтов Новгорода и Пскова, их становление как крупных центров торговли и ремесла, участвующих в европейской системе хозяйственных связей, сближает эти города с городской Европой XI–XIII вв.» [5, с. 263], хозяйственный уклад большинства древнерусских городов способствовал укреплению государственных крепостнических социальных порядков. Русская сельская община в принципе не нуждалась в городском ремесленнике, поскольку удовлетворяла свои незначительные по-

Таблица

Сравнительный анализ корпоративных систем традиционной экономики

|

Характеристики |

Аграрная экономика |

Экономика города |

|

Доминирующие институции |

Мужичество; землячество; земледельство; семейство; соседство; равенство; товарищество; братство |

Мастерство; ученичество; ремесленничество; мещанство; предпринимательство |

|

Организационные структуры |

Сельская (поземельная) община; артель |

Посадская община; ремесленный цех; слобода; улица |

|

Методы координации деятельности участников |

Трудовая кооперация; потребительское нормирование; социальная мобилизация |

Профессиональное обучение; правовая регламентация |

|

Инфраструктура |

Земство |

Муниципальное устройство |

|

Орган самоуправления |

Деревенский сход |

Вече |

|

Способ самоподдержания |

Моральные санкции и поощрения; остракизм; распределение общественного фонда |

Моральные санкции и поощрения; остракизм; распределение общественного фонда |

Примечание. Составлено автором.

требности в ремесленных изделиях на базе внут-риобщинного обмена и прочных традиций взаи- I TTTi T u e. Устойчивость традиционных связей и трансакций предопределила длительное сохранение деревенского ремесла в качестве неизменной формы домашней промышленности, надежно защищенной патриархальной организацией быта, ориентированной на предельно-минимальные стандарты существования [24, p. 34]. Несложные нужды простых крестьян, доминировавших в социальной структуре древнерусской деревни, удовлетворялись с помощью примитивных кустарных техник, простыми орудиями труда и скудными ресурсами.

В отличие от деревни город в традиционном обществе Руси предоставлял широкий простор для индивидуального творчества, личностного развития и социального возвышения. «Мастер, поставивший свой талант на службу обществу, мог возноситься до уровня святого» [8, с. 196], по интенсивности и многосторонности социальных отношений превзойти представителей других сословий феодального общества [7, с. 170]. Но общественное признание и материальное богатство мастера неизбежно накладывали на него повышенные моральные и социальные обязательства, ведь «всякое самоволие или эгоизм с его стороны немедленно превращали такого человека в глазах большинства в носителя темных сил, воплощение зла» [8, с. 196], в социального изгоя или религиозного преступника.

Между тем социальный статус простого горожанина неуклонно снижался. Так, в X в. городской житель «стоимт высоко над сельским смердом и приближается к мужам княжьим, к большим людям общества. В XIV в. «посажанин» сливается в один класс с поселянином под общим названием «черный человек»... После, когда Московское государство устроилось, уездные и посадские люди, то есть сельские и городские обыватели, в иных местах соединялись в одном и том же областном учреждении, в земской избе, сливались в один уездный тяглый мир» [13, с. 623]. В результате городское население окончательно утратило корпоративную форму организации труда и быта. Оставшиеся городские общины не обеспечивали социально-экономические функции развития обрабатывающей промышленности, характерные для свободного города, в числе которых правовое обеспечение частных интересов участников в соответствии с принципами экономического либерализма, ведь «в России, по сути дела, до конца прошлого века отсутствовали со- юзы и корпорации, не обслуживавшие бы в той или иной степени государство» [11, с. 50].

Экономический динамизм и социальная ono T e-eaT no u dai anёa^ i u o eT 6T T daoee. Буржуазно-промышленный прогресс России осуществлялся преимущественно командно-административными методами, в результате муниципальное развитие не достигло уровня гражданского общества, которое «существует в виде локальных форм самоорганизации людей, осуществляющих совместную жизнь на стадии индустриального развития социума» [17, с. 438]. А значит, в России существуют дополнительные трудности для институциональной адаптации традиционных систем социального страхования граждан к новым задачам и вызовам рыночной экономики.

Хотя даже в индустриальном обществе коммерческая фирма, осуществляющая ремесленное производство, остается сравнительно простой [23, p. 8]. Но воспроизводимая в инновационном качестве институция ремесленничества «создает культурно-продуктивную преемственность поколений, актуализирует и закрепляет национально-культурную идентичность в сфере производства и общественного сознания, расширяет область национально-культурных коммуникаций как внутри страны, так и между странами» [4, с. 58]. К тому же длительная хозяйственная практика русского ремесленного производства выработала образцы социально ответственного поведения в сфере малого и среднего промышленного предпринимательства, не противоречащие логике экономического прогресса России. Средний и малый бизнес на развивающихся рынках – ключевой источник инноваций и экономического роста, что показывает опыт Турции и других бурно развивающихся стран [26]. Главное – перевести национальный бизнес в формат экономических институтов капитализма, создающих действенные стимулы и мотивы по внедрению технологических новшеств.

Задача современной России – интегрировать традиционные системы образования и реализации человеческого и социального капиталов в систему социально ответственного бизнеса и тем самым придать устойчивый импульс модернизационным процессам. В этом отношении интересен опыт совершенствования технологии средневекового ремесленника. Центральным фактором ремесленного производства представляется мастерство ремесленника, его умение стабильно создавать материальный продукт с «нормально высоким качеством на осно- ве наиболее эффективных рутин. Новации в мастерстве имеют эволюционный характер, вводятся постепенно, не нарушая установленной программы изготовления продукта» [10, с. 398].

Хотя «ремесленники были универсалами; в своем мастерстве они порой поднимались до подлинного искусства» [22, с. 178]. Учитывая, что институция искусства непосредственно связана с орудиями труда, с производственной техникой, мастерство в этом смысле предстает как «сложная институция, отражающая соответствие исполнения закрепленных за человеком производственных функций заданным стандартам, нормам и требованиям» [10, с. 398]. В традиционном обществе «универсализм ремесленников был обусловлен экономической необходимостью, связанной с замедлением процессов разделения труда, что в свою очередь было следствием слабой связи между отдельными городами, ограниченности торговли, рассеянности населения, ограниченности потребностей. Кто желал стать мастером, вынужден был овладеть ремеслом во всей его полноте» [22, с. 179]. Затраты на обучение мастерству с лихвой окупались преимуществами устойчивого заработка, сокращением зависимости от капризов погоды, милости феодала и иных экономических дисбалансов деревенской жизни.

Финансово-экономическая обособленность производителя гармонично сочеталась с высоким уровнем социальной включенности в профессионально-территориальные структуры (корпорации) города, известные под общим наименованием «ремесленный цех». Напомним, что ремесленный цех в ранний (прогрессивный) период своего развития выполнял следующие социально защитные и страховые функции :

-

– противодействие произволу феодалов;

-

– защита от внешней и внутренней конкуренции;

-

– организация трудовой и денежной взаимопомощи;

-

– сохранение и передача технологий и производственного имущества;

-

– охрана и защита личного имущества.

Все вышеперечисленные корпоративные институции города известны в экономической истории России. Так, на примере древнерусских городов: Киева, Полоцка, Смоленска, Новгорода, Галича, Владимир Залесского, Суздаля М.Н. Тихомиров описал борьбу за городские привилегии как явление, близкое к коммунальным революциям Запада. В России, как на Западе, ремесленные цехи и иные экономическо-регулятив- ные организации города побуждали горожан согласовать индивидуальные цели и процедуры экономической активности [25, p. 74], совместно отстаивать хозяйственные интересы. Производственное развитие стимулировалось институциональным, отвечающим логике адекватного социального возвышения актора, задачам защиты и укрепления ассоциированного статуса товаропроизводителя и полноправного жителя. А значит, Киевское восстание 1068 г. необходимо оценивать не столько как организованное сопротивление феодалам или княжеским властям, сколько как ответную реакцию на нескрываемый оппортунизм чиновников: ростовщический гнет, порабощение свободных людей и распространившуюся практику лжесвидетельства. Указанные претензии горожан с большей полнотой обнаруживаются в Киевском восстании 1113 г., результатом которого стало издание Устава Владимира Мономаха. Легитимность и социальную значимость данного документа, его статус как своего рода жалованную грамоту киевлянам подтверждает внесение Устава в Пространную редакцию Русской Правды. Дальнейшее развитие событий в борьбе за вольности киевлян свидетельствует об установлении контрактных отношений князя с горожанами.

В связи с рассмотрением коммунального развития России особенно следует упомянуть городские вольности Великого Новгорода, которые представляются наиболее обширными из всех древнерусских, что подтверждается в результате изучения материального продукта институтов данного экономического пространства (контрактов, деловых писем и иных археологических и летописных материалов). Раннее появление городских привилегий и дальнейшее развитие борьбы за их расширение привели к созданию уже в XIII в. Новгородской феодальной республики, организованной по принципам самоуправления, политической и финансовой автономии. «Городские народоправства» [14, с. 171] и вечевые традиции древнерусского города предоставляли типичные муниципальные гарантии жителям, в числе которых предохранение от закрепощения и обнищания.

Защита от внешней и внутренней конкуренции как важнейшая социальная функция ремесленных организаций в Древней Руси, по-видимому, не была ярко выражена. От деревенских соперников городских мастеров ограждали сложности овладения профессией, размер капитала, необходимого для организации производства, патриархальные обычаи, распространенные в крестьянской среде. Трудности приобретения и внедрения технологического фактора представляли, по существу, непреодолимый барьер. Институция профессионального мастерства в этом случае осуществлялась для социально-экономического закрепления в повседневных отношениях участников производственного процесса уникальных технологических и технических функций. Сохранение и передача технологий и производственного имущества происходила в Древней Руси посредством института ученичества, в рамках которого ученик осваивал рациональное множество необходимых функциональных знаний, закреплял их в производственных навыках, умениях, ритуалах и рутинах. Факт существования данного института подтверждает упоминание в древнерусских памятниках понятия «учебное» – платы за обучение и за содержание ученика во время его учебы; а также описание процесса обучения сапожному ремеслу. При этом термин «подмастерье» не был известен в древности, хотя М.Н. Тихомиров в рассказе о построении города Холма в середине XIII в. находит другое равнозначащее понятие – слово «унота» (юно-та) [19, с. 254].

Иностранная конкуренция не представляла для русских ремесленников большой опасности, ведь заморскими товарами торговали в небольших объемах лишь в крупнейших городах. Малоемкий внутренний рынок Киевской Руси не представлял для торговцев заморским товаром большого интереса, а древнерусская внешняя торговля в целом имела транзитный характер.

Основным потребителем ремесленных изделий были частные и государственные заказчики, что следует из тех отрывочных свидетельств, что позволяют реконструировать некоторые аспекты контрактных взаимодействий. К тому же отсутствие определенных сведений об организации иных способов рыночного сбыта продуктов ремесла – косвенное подтверждение того факта, в русском ремесленном производстве домонгольского периода преобладала работа на заказ. Многие ремесленные профессии определяют данный вид трансакции. Работа на заказ была широко развита в иконописном мастерстве, в области переписки книг, в оружейном и ювелирном деле, что, прежде всего, обусловлено длительным периодом выполнения работы, ее высокой себестоимостью.

Характер организации ремесленного производства изменился после монголо-татарского нашествия, и уже к началу XIV в. «как минимум два поколения были практически лишены опыта городской социальности» [8, с. 293] и профессиональной самоорганизации. Ремесленная деятельность в городах возрождалась и организовывалась под опекой феодальных фамилий и при непосредственном участии государственной власти. Основную часть населения города представлял пришлый крестьянский люд – бывшие бродяги. Эта чрезвычайно мобильная маргинальная масса привносила с собой в новый русский город «деревенские традиции и привычки, во многом деформированные вследствие длительного бродяжничества и скитаний в поисках лучшей доли. Только на почве восстановления крестьянской традиционности и порядка, под жестким контролем власти, могло начаться новое городское развитие» [там же].

В Московской Руси посадские люди уже представляли относительно однородную массу податного простонародья, входящего в состав городских обществ, объединенных общими обязательствами (круговой порукой) в выплате государственных платежей. Как в поземельных общинах, основу социального страхования представляли традиции соседской взаимовыручки, которые в городском быту дополнялись системой профессионального сотрудничества. Экспансия индустриальных стандартов жизни, труда и потребления, формирование свободного рынка труда несколько ослабили силу институционального воздействия общинных регуляторов экономического поведения горожан, но коллективистские ценности глубоко укоренились в экономической идеологии России.

К числу важнейших социально-экономических механизмов русского ремесленного производства принадлежат институциональные инструменты соседской и профессиональной солидарности, общинной ответственности, обеспечивающие горожанам выживание в чрезвычайных жизненных обстоятельствах. Социально-защитные функции и способности к самоподдержанию такого пространственного экономического образования, как город во многом определялись преимуществами сотрудничества, которое жители находили в своих городских стенах, когда «вступали в «соприкасательства» (co-jurations), «братства» и «дружества», объединенные одною общею идеею, и смело шли навстречу новой жизни взаимной помощи и свободы» [14, с. 132].

Организация трудовой и денежной взаимопомощи вопрос актуальный для ремесленных объединений Древней Руси. Ростовщический процент был высок в Киевской Руси, потому ремесленные объединения, оказывая помощь своим участникам, ограждали их от разорения. В больших городах еще в Киевский период существовала «категория людей, занятых случайной работой или просто разоренных и доведенных до нищеты. Их называли сиротами, нищими, убогими людьми» [19, с. 254]. На данную категорию населения распространялась государственная социальная защита – княжеская или церковная благотворительность.

Традиционный русский город выработал мощные внутренние институциональные инструменты защиты интересов городских ремесленников, которые значительно дополнялись функциями образования и обучения профессиональному мастерству. Среди механизмов социальноэкономической стабилизации свободного города особенно следует:

-

– запрет оптовой скупки пищевых продуктов и продуктов первой необходимости вне рынка или в иных благоприятных условиях, недоступных остальным участникам торговли;

-

– общинная закупка зерна и хлеба;

-

– назначение и контроль цен.

Однако город Московской Руси – административный пункт, чье ремесленное и купеческое население – служилое податное сословие. По мере того как «интерес казенный, или царский, поглощал все интересы» [12, с. 118] городских жителей, исчезали институциональные инструменты социально-экономической стабилизации корпоративной природы. Так, стандартизация городского ремесла побуждалась не столько потребностями свободного рынка, сколько удобством работы на заказ – на феодала и чиновника.

Первый решительный прорыв традиционности экономики русского города произошел в результате реформы 1721–1722 гг., согласно которой в России были созданы магистраты, цехи и гильдии европейского типа. Однако директивно созданные экономические организации города не прижились на русской почве, ведь любое искусственное насаждение готовых образцов устроения городского быта в России неизбежно завершается бюрократической профанацией идеи корпоративного строительства. Несмотря на механическое зачисление в гильдии и цеха всего населения, оказавшегося в ту пору в городе, в том числе нищих, бродяг и крепостных крестьян, к концу правления Петра I начинал складываться «механизм реального протекционизма, охватывающий ограниченный круг торгово-промышленной верхушки город- ского посада» [8, с. 470], город социально и экономически обособился от села.

Традиционно горожане реализовывали самоуправление в рамках думского городского представительства. Хотя Екатерина II разделила городское сословие на торговое (купеческое) и обывательское (мещанское, в числе которого лица, приписанные к цехам), корпоративное устройство городского самоуправления окончательно не закрепилось.

Лишь в XVIII в. мещанское сословие получило исключительное право на торговлю и ремесла [2, с. 120], добившись тем самым легитимного пространственного закрепления своей хозяйственной деятельности. Однако разобщенность ремесленного производства и слабость трудового и территориального сотрудничества горожан препятствовали складыванию корпорации как институционально автономной формы организации материального производства и реализации продукции.

Итоги институционального развития российского города: выводы для современной экономики России. В результате накопления и углубления противоречий экономического развития как на уровне производственной единицы, так и на уровне государства происходит последовательное углубление институциональных проблем развития экономики города . Наиболее существенные из них: слабая активность и высокая фрагментарность институтов гражданского общества; нечеткость прав, режимов и характера отношений собственности; отсутствие надежных социальных гарантий предпринимателям; усиление конфликтности при взаимодействии бизнеса, государственной власти и местного сообщества; имитационное поверхностное проявление социального участия бизнеса; отсутствие эффективных механизмов согласования интересов территориального развития и капитализации градообразующих фирм; слабость образовательных основ организационного обучения [20].

Обозначенные экономические проблемы углубляются нечеткостью организационно-правовых основ ведения бизнеса. Корпоративная форма организации бизнеса – управленческая новация для современной России, внедренная сверху в рамках программы приватизации на основании закона, а не осознанного выбора предпринимателей [3, с. 115]. Процесс адаптации к данному институциональному нововведению сопряжен с обострением следующих актуальных проблем становления бизнеса: обострение социальных рисков и резких проявлений социальной нестабильности в форме забастовок, протестных выступлений и т. п.; агентская проблема (в виде недостаточного контроля управленческих решений, принимаемых менеджерами, и в иных проявлениях); угроза недружелюбного поглощения; проблемы привлечения внешних инвестиций; повышение трансакционных издержек за счет затрат на обеспечение публичности и финансовой открытости.

Корпоративное гражданство как способ минимизации социальных рисков представляет многоуровневую ответственность бизнеса (юридическую, этическую, экономическую и филантропическую) на территории присутствия, институцию защиты, реализации и развития гражданских прав и свобод. В России коммерческие корпорации преимущественно воспроизводят данную институцию через финансовую, информационную и иную поддержку отраслей социальной сферы, непосредственно участвующих в образовании человеческого капитала фирмы – образования и здравоохранения.

Одной из перспективных форм развития современного практикоориентированного образования представляется формирование федеральных, региональных, межрегиональных и отраслевых университетских комплексов. Сосредоточение бюджетных ресурсов и целевых нефинансовых инвестиций коммерческих структур значительно расширяет материально-технические, кадровые, инновационные возможности в области фундаментальных и прикладных исследований [1, с. 138]. Бизнес получает уникальную возможность согласования образовательных программ с потребностями инновационного развития и системами внутрифирменного организационного обучения.

Не менее важно укрепить межсекторальное сотрудничество, стимулировать частное инвестирование при формировании современных элементов социального сервиса и инфраструктуры рекреационных услуг, что особенно важно для накопления потенциала здоровья предприятия [15, с. 95]. В деле укрепления здоровья населения бизнес задает не только экономические условия, представляя первичный источник занятости и личного дохода граждан, их материального благополучия, но, исполняя роль корпоративного гражданина, способен ослабить острые проблемы местных лечебно-профилактических учреждений, несколько улучшить демографическую ситуацию.

Таким образом, прогрессивная роль корпорации как актора и проводника социально-экономического прогресса, катализатора процессов модернизации и созидательной трансформации экономики города проявляется лишь при эволюционном вызревании такого типа хозяйственных отношений, в основе которого находятся традиции трудового и коммерческого сотрудничества. Русское ремесленное производство, хотя и не образовало развитой корпоративной организации производственно-территориальной кооперации производителей, опыт созидательного взаимодействия общества, власти и объединений ремесленников на основе институции мастерства в экономической истории России имеется. Критическое переосмысление данного опыта при создании идеологии, стратегии, моделей и программ развития корпоративного гражданства способствует преодолению институциональных барьеров развития национального бизнеса.

Список литературы Эволюция корпоративных форм организации экономики российского города

- Басюк, А. С. Университетский комплекс: проблемы и перспективы/А. С. Басюк//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5. -2010. -№ 2. -С. 137-142.

- Бессонова, О. Э. Раздаток: институциональная теория хозяйственного развития России/О. Э. Бессонова. -Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1999. -152 с.

- Бухвалов, А. В. Теория фирмы и теория корпоративного управления (предисловие к разделу)/А. В. Бухвалов//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. -2004. -№ 4. -С. 99-117.

- Гаврилов, Д. Е. Институционально-экономические основы развития ремесленничества в России/Д. Е. Гаврилов, А. Г. Мокроносов//Вопросы управления. -2011. -№ 16. -С. 58-66.

- Гайдар, Е. Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории/Е. Т. Гайдар. -М.: Дело, 2005. -656 с.

- Глазьев, С. Ю. Закономерности социальной эволюции: вопросы методологии/С. Ю. Глазьев//Социологические исследования. -1996. -№ 6. -С. 50-62.

- Гуревич, А. Я. Избранные труды. Средневековый мир/А. Я. Гуревич. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. -560 с.

- Домников, С. Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество/С. Д. Домников. -М.: Алетейа, 2002. -672 с.

- Иншаков, О. В. Институциональность пространства в концепции пространственной экономики/О. В. Иншаков, Д. П. Фролов//Пространственная экономика. -2007. -№ 1. -С. 5-21.

- Иншаков, О. В. Эволюция институционализма в российской экономической мысли (IX-XXI вв.): в 4 т./О. В. Иншаков, Д. П. Фролов. -М.: Экономистъ, 2007. -Т. 1. -511 с.

- Кантор, В. К. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ)/В. К. Кантор.-М.: РОССПЭН, 2001. -704 с.

- Костомаров, Н. И. Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях/Н. И. Костомаров. -СПб.: Тип. Вульфа, 1860. -215 с.

- Коялович, М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям/М. О. Коялович; отв. ред. О. А. Платонов. -М.: Ин-т рус. цивилизации, 2011. -688 с.

- Кропоткин, П. А. Взаимопомощь как фактор эволюции/П. А. Кропоткин. -М.: Самообразование, 2007. -240 с.

- Лебедева, И. С. Инструменты интенсивного развития сферы рекреационных услуг/И. С. Лебедева//Terra Economicus. -2009. -Т. 7, № 3-2. -С. 95-97.

- Очерки истории СССР. Период феодализма. IX-XV вв./под ред. Б. Д. Грекова. -М.: Изд-во АН СССР, 1953. -984 с.

- Резник, Ю. М. Человек в гражданском обществе: проблемы институционализации и идентичности/Ю. М. Резник//Homo institutius -Человек институциональный/под ред. О. В. Иншакова. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. -Гл. 19. -С. 435-463.

- Рожков, Н. А. Город и деревня в русской истории. Краткий очерк экономической истории России/Н. А. Рожков. -СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1902. -84 с.

- Тихомиров, М. Н. Древнерусские города/М. Н. Тихомиров. -М.: Политиздат, 1956. -477 c.

- Фролов, Д. П. Система институций и механизм институционализации социально ответственной фирмы/Д. П. Фролов, А. А. Шулимова, О. В. Инютина//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. -2013. -№ 1. -С. 18-26.

- Фролов, Д. П. Эволюционная перспектива институциональной экономики России/Д. П. Фролов. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. -462 с.

- Чангли, И. И. Труд. Социологические аспекты теории и методологии исследования/И. И. Чангли. -М.: ЦСПиМ, 2010. -608 с.

- Galbraith, J. K. Economics and the Public Purpose/J. K. Galbraith. -Boston: Houghton Mifflin, 1973. -334 p.

- Shulimova, A. A. Russian institutional model of corporate social responsibility: communal grounds/А. А. Shulimova//American Journal of Economics and Control Systems Management. -2013. -№ 2. -P. 33-37.

- Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology/М. Weber. -University of California Press, 1978. -1469 p.

- Zehir, C. The Impact of Corporate Entrepreneurship on Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment: Evidence from Turkey SMEs/C. Zehir, B. Müceldili, S. Zehir//Procedia -Social and Behavioral Sciences. -2012. -Vol. 58. -P. 924-933.