Эволюция механизмов управления экономическим пространством российской Арктики: современный этап

Автор: Волков А.Д., Тишков С.В., Никитина А.С.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Федеральная политика и управление

Статья в выпуске: 2 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: Арктическая зона Российской Федерации является территорией, имеющей важнейшее экономическое и геостратегическое значение для страны. Вместе с повышением конфликтного потенциала в регионе возрастает значение контроля над арктическим пространством, в полной мере невозможного без преодоления его крайней экономической разреженности и негативных депопуляционных процессов, а также без обеспечения связности территории за счет развития инфраструктурных проектов. В условиях экономической нестабильности эти задачи представляют актуальный вызов для органов государственного управления, ответ на который требует критического анализа опыта регулирования пространственного развития арктического макрорегиона.

Преференциальный режим предпринимательской деятельности, российская арктика, опорные зоны развития, арктический макрорегион, инвестиции, рабочие места, резидент арктической зоны российской федерации

Короткий адрес: https://sciup.org/147246719

IDR: 147246719 | УДК: 338.24(985) | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-2-174-201

Текст научной статьи Эволюция механизмов управления экономическим пространством российской Арктики: современный этап

Значение Российской Арктики для экономического развития страны подчеркивается в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года1 и Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года2, а также в концептуально связанных с ними документах. Арктическая зона Российской Федерации (далее – АЗРФ) составляет геостратегическую территорию, требующую особых подходов в управлении ввиду ее географических и климатических условий, крайней дифференцированности и разреженности экономического пространства, слабой инфраструктурной обеспеченности, а также негативных социально-экономических тенденций, закрепившихсявбольшинстве еерегионов. Ряд актуальных тенденций глобаль-ногохарактераусиливаютвниманиекданномувопросу,обостряяпротиворечие между ростом значимости Арктики во внешней и внутренней политике и динамикой ее социально-экономического потенциала:

– истощение разведанных запасов углеводородов, смещение добычи в сторону спорных территорий и обострение международных споров относительно принадлежности участков шельфа (Østhagen, 2021);

– увеличение периода навигации и сокращение ледяного покрова как естественной преграды для судоходства, составляющее как потенциал роста транзитного значения арктических акваторий, так и потенциал наращивания присутствия сил потенциальных геополитических противников (Depledge, 2020);

– повышение экологических рисков и угроз техногенных аварий, а также затрат на содержание инфраструктуры в результате накопленного экологического ущерба и изменения климата (Nilsson et al., 2021).

В то же время усиление внимания государства к преодолению указанного противоречия привело к активизации нормотворчества и оформлению АЗРФ в отдельный объект управления (Скуфьина, 2016, с. 424). Но вместо последовательного развития механизмов и подходов к регулированию экономического развития Российской Арктики в соответствии с принятыми стратегическими целями в последние годы наблюдается процесс смены инструментов регионального управления, зачастую не обнаруживающий прямой логической преемственности. Так, механизм опорных зон развития Арктики, весьма подробно обоснованный отечественными учеными (Смирнова и др., 2016; Краснопольский, 2018; Dmitrieva and Buriy, 2020), практически исчез из актуальной повестки с выходом обновленной государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»3, уступив место преференциальному режиму предпринимательской деятельности (Koshkin, 2020; Анциферова и Васильева, 2021). Однако российский опыт применения специальных экономических режимов в условиях Арктики, по сути, отсутствует (исключение составляет территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Столица Арктики»4, впрочем, еще не доказавшая своей эффективности ввиду малых сроков функционирования), а имеющаяся в этой области управленческая практика в условиях северных и удаленных территорий обнаруживает в целом неудовлетворительные результаты (Чичканов и Беляевская-Плотник, 2018; Леонов, 2020). В то же время ряд отечественных специалистов отмечает системное несоответствие между стратегическими целями развития регионов Российской Арктики и имеющимися экономическими ресурсами и предпосылками их реализации (Минакир и Горюнов, 2015; Блануца, 2021).

Данные обстоятельства определяют актуальность научного изучения тенденций реализации механизмов государственного регулирования в области развития экономического пространства АЗРФ. Выявление указанных тенден- ций составляет цель настоящей работы. Практическое значение исследования заключается в формировании аналитических основ совершенствования существующих подходов в региональном управлении развитием арктического макрорегиона России.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы управления развитием арктических территорий и контроля над ними традиционно рассматриваются исследователями с нескольких ракурсов, среди которых превалируют:

-

- международно-правовой, актуальный ввиду длительно сохраняющихся противоречий в позициях государств относительно статуса акваторий, участков шельфа и правил прохода судов в проливах (Vylegzhanin et al., 2020). Эти противоречия обусловлены, с одной стороны, традициями секторального деления Арктики на зоны влияния между циркумполярными странами (Лахтин, 1926; Pearson, 1946), с другой стороны – растущими хозяйственными интересами стран, не имеющих прямого выхода к арктическим акваториям (Xinmin, 2019);

-

- пространственно-экономический и социальный. При рассмотрении экономических и социальных вопросов внутренней региональной политики, тесно увязанной в случае каждой страны с выбранными моделями освоения арктических пространств, позиции отечественных и зарубежных исследователей существенно различаются, обнаруживая в то же время сходство при рассмотрении общих для всех арктических территорий проблем моногородов (Törmä et al., 2015; Shiklomanov et al., 2020), миграционного оттока населения (Bjerke and Mellander, 2017; Шеломенцев и др., 2018), диверсификации локальных экономик и их перехода на инновационный путь развития (Дружинин и Поташева, 2019; Stihl, 2022). Пространственная дифференциация ресурсных и географических предпосылок экономического развития, исторического пути освоения арктических пространств и существующего социально-экономического и институционального контекста каждого региона является исключительно выраженной в условиях Мировой Арктики, что определяет специфику не только локальных проблем и возможностей развития, но и подходов к региональному управлению;

-

- эколого-экономический. Внимание российских и иностранных ученых в данных вопросах направлено на одни и те же аспекты: накопленный экологический ущерб от хозяйственной деятельности (Tolvanen et al., 2019); изменение климата и его влияние на экосистемы, условия жизни и экономическая деятельность коренного населения (Nilsson et al., 2021); взаимоотношения предприятий c местными сообществами, в том числе представителями коренных малочисленных народов (Novoselov et al., 2021); обращение с отходами и сохранение природной среды (Burns et al., 2021);

-

- геополитический. Традиционно геополитические аспекты рассматриваются исследователями с позиции локализации в Арктике стратегических ресурсов (Avango et al., 2014), формирования конкурентных преимуществ в регионе с опорой на технологический и транзитный потенциал (Schach

and Madlener, 2018), военное присутствие и контроль над пространством (Depledge, 2020).

Указанные аспекты в концентрированном виде отражаются в вопросах разработки механизмов пространственного развития экономики АЗРФ. Активизация нормотворчества в этой области привлекла повышенное внимание исследователей, чьи работы посвящены научному обоснованию регулятивных мероприятий и оценке их эффективности. Так, вопросы формирования и функционирования опорных зон развития Арктики освещены в исследованиях Т. Е. Дмитриевой и О. В. Бурого (Dmitrieva and Buriy, 2020), О. О. Смирновой (Смирнова и др., 2016), Е. П. Ворониной (Воронина, 2017). Кроме того, предметом изучения стали инфраструктурные предпосылки функционирования опорных зон и максимизации их пространственных эффектов (Краснопольский, 2018), а также их геоэкономический и геостратегический потенциал (Козьменко и др., 2016).

Вопросы реализации преференциального режима предпринимательской деятельности, введенного в 2020 году, до настоящего времени подробно не изучены. Однако следует отметить определенные наработки исследователей в области выявления специфики правового режима АЗРФ (Анциферова и Васильева, 2021), прогнозирования последствий реализации и концептуальной связи со стратегическими документами развития Российской Арктики (Koshkin, 2020).

В настоящем исследовании проводится анализ эволюции управленческих механизмов пространственного развития Арктической зоны России на современном этапе. Рассматриваются количественные данные о реализации подпрограммы опорных зон развития, а также основные особенности вводимого преференциального режима предпринимательской деятельности. В работе применяются диалектический и формально-логический подходы, ретроспективный анализ, табличный и индексный методы, методы группировки данных. Информационную основу исследования составили официальные данные Минвостокразвития России, региональных министерств, а также данные, полученные в результате специализированных запросов в указанные ведомства, документы нормативно-правового характера, исследования зарубежных и отечественных специалистов по проблематике исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вовлечение арктических пространств в хозяйственную деятельность централизованного Российского государства началось в XVI веке и в первый период, временны́е границы которого В. В. Фаузер и его коллеги ограничивают 1584–1917 годами (Фаузер и др., 2021, с. 559), носило характер колонизации и закрепления контроля над территорией. Нормативного разделения Севера и Арктики на этом этапе не существовало, а понятия «Арктика» и «арктический» применялись преимущественно в глобальном контексте контроля над пространством, отстаивания геостратегических интересов страны на международной арене. Так, первые международные договоры были заключены между Англией и Россией, а также Россией и США (Санкт-Петербургская

Конвенции с Англией относительно разграничения обоюдных пространств владений России и Англии в Северной Америке, Санкт-Петербург, 1825 год; Конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских колоний, Вашингтон, 1867 год). Эти документы закрепили так называемый «секторальный принцип» деления Арктики, и в первую очередь ее акваторий, подтвержденный в ноте Министерства иностранных дел от 20 сентября 1916 года о включении в состав своей территории всех земель, «расположенных к северу от азиатского побережья Российской Империи», а также в Постановлении Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане»5.

Длительное время во внутриполитических вопросах, решавшихся в рамках директивной модели организации экономики Советского Союза, прямое разделение между Севером и Арктикой также отсутствовало. Как отмечает М. А. Тараканов, районирование Севера в период 1924–1945 годов имело выраженный «проблемно-ориентированный подход», а конкретные пространственные локализации понятий, его составляющих (в частности, понятия «Крайний Север», наиболее близкого современному понятию «Арктическая зона Российской Федерации»), различались в зависимости от целевого назначения каждого отдельного нормативно-правового акта (Тараканов, 2010, с. 34). Так, например, в Постановлении СНК РСФСР от 8 сентября 1931 года № 957 «О хозяйственном развитии районов Крайнего Севера» понятие «Крайний Север» носило выраженный национальный признак, отражающий границы расселения отдельных коренных народностей, а Постановление СНК РСФСР от 26 октября 1932 года «Об установлении территории, на которую распространяется действие постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1932 года о льготах для лиц, работающих на Крайнем Севере» имело целью привлечение рабочей силы в ряд неблагоприятных по условиям проживания территорий индустриального развития и освоения природных ресурсов Севера (Тараканов, 2010, с. 33–34).

В 1945 году понятие Крайнего Севера было значительно сужено в пространственном выражении6 и для дифференциации количественных аспектов льготных условий введено понятие «местности, приравненные к районам Крайнего Севера»7.

В дальнейшем перечень территорий, относимых к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, неодно- кратно менялся, дифференцируясь в соответствии с уже указанным ранее целевым характером нормативных актов. Наиболее устойчивый перечень, применяемый с изменениями и дополнениями и в настоящее время, был утвержден Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 10298. В целом изменение нормативно-правового обеспечения пространственного развития территорий Севера в советский период и в первые постсоветские десятилетия диктовалось стремлением привлечь экономические, и в первую очередь трудовые, ресурсы в рамках сменявших друг друга форм освоения Арктики: интегральные комбинаты (1930–40-е) – ведомства (1960– 80-е) – ресурсные корпорации (1990–2000-е).

Говоря о нормативно-правовом оформлении понятия «Арктическая зона», следует отметить решение Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 года, которое хотя и ввело его в оборот, но фактически не создало устойчивой управленческой категории – во многом вследствие начавшегося распада советской государственности. Тем не менее во второй половине 80-х годов XX века наблюдались попытки не только нормативного оформления Арктической зоны как управленческого понятия, но и реализации новых подходов к районированию Севера в целом, что говорило о назревшей социально-экономической целесообразности решения данного вопроса.

Так, в Постановлении Совмина РСФСР от 16 марта 1990 года № 93 «О неотложных мерах по оздоровлению экологической обстановки в РСФСР в 1990– 1995 годах и основных направлениях охраны природы в тринадцатой пятилетке и на период до 2005 года» обосновывалась необходимость выделения Арктики как особого региона, требующего отдельной нормативно-правовой базы эколого-экономического и социального развития, «учитывая особое значение Арктического района в формировании современного климата планеты и установлении уровня Мирового океана»9.

Указанная социально-экономическая и экологическая целесообразность отражена и в активизации административных процессов по созданию особых структур управления развитием Арктической зоны, в частности Комиссии по делам Арктики и Антарктики, которая наделялась функциями управления социально-экономической, хозяйственной, научной и природоохранной деятельностью в Арктике, а также упрочения позиций Советского Союза в данном макрорегионе в контексте оборонных и внешнеполитических задач, активизации внешнеэкономического сотрудничества10. Деятельность дан- ной комиссии была прекращена в связи с ее упразднением в конце 1991 года. Формально ее функции в значительной степени унаследовала созданная в 1993 году Межведомственная комиссия по делам Арктики и Антарктики11, но фактически данный формат управления развитием АЗРФ не привел к качественному улучшению организации хозяйственной деятельности в Арктике и созданию системы управления, адекватной новейшим вызовам. В итоге и эта комиссия была упразднена12. В целом следует отметить, что нормативное обеспечение развития Арктической зоны в СССР характеризовалось полнотой, согласованностью и стабильностью (Немченко и Цеценевская, 2016, с. 474) – но только в русле проблемно-ориентированного подхода. При этом в рамках пространственно локализованных воспроизводственных процессов в экономике и принятой экономической политики Советского Союза запрос на рассмотрение Арктики как отдельного объекта управления не сформировался, а главными предпосылками активизации интереса к регулятивному обеспечению арктического макрорегиона в 80-х годах XX века стали вопросы национальной безопасности и контроля, а также экологическая повестка.

В апреле 2004 года на выездном заседании президиума Государственного совета Российской Федерации в г. Салехарде под председательством президента страны В. Путина были разработаны основные направления государственной политики в отношении северных территорий России13, в которых, помимо прочего, были даны определения Севера и Арктики (Лукин, 2014, с. 72). Новый документ должен был стать основой реализации государственной политики России на арктическом направлении, но фактически остался вне системной законотворческой работы и управленческого применения. Отчасти это было обусловлено его преимущественно декларативным характером и непроработанностью. В региональных органах управления в 2007 году отмечали, что «исполнение принятых на заседании решений оставляет желать лучшего. На сегодняшний день не существует федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию комплексного подхода при формировании государственной северной политики, не принят пакет нормативных актов, комплексно регулирующих вопросы социально-экономического развития Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»14.

В целом за период с 1991 по 2008 год были разработаны еще несколько проектов специальных федеральных законов, посвященных Арктической зоне и призванных заложить нормативно-правовую и управленческую основу реализации экономической политики и районирования Севера15. Но ни один из них не был утвержден Государственной Думой.

Значительный шаг в политико-управленческой объективизации Российской Арктики был осуществлен в 2008 году с опубликованием первого программного документа, системно охватывающего вопросы развития АЗРФ, – Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу16.

В то же время операционализация Российской Арктики как пространственно локализованного объекта управления и развитие механизмов экономического регулирования требовали определения ее территориальных границ и статуса, что и было реализовано в 2014 году специальным Указом Президента Российской Федерации17. Важная особенность указанной операционализа-ции заключалась в том, что, по словам Т. П. Скуфьиной, «АЗРФ не является частью административно-территориального деления, но выделяется с точки зрения общности управления взаимоувязанными мероприятиями, научно обоснованными проектами и планами социально-экономического развития» (Скуфьина, 2016, с. 425). Данный аспект в полной мере нашел отражение в дальнейшей эволюции пространственных контуров АЗРФ. Эти контуры определялись в первую очередь исходя из экономической целесообразности в рамках регулирования социально-экономических процессов в акватории Северного морского пути и на осваиваемых арктических сухопутных территориях и только во вторую очередь – исходя из совокупности климатических, географических, гидрографических и других критериев.

Таким образом, к территориям, изначально отнесенным к арктическим Указом Президента Российской Федерации, в результате изменения контуров АЗРФ в 201718, 201919 и 202020 годах добавились: 6 административно- территориальных единиц в Республике Карелия, 4 – в Республике Коми, 8 – в Республике Саха (Якутия), 10 – в Красноярском крае и 2 – в Архангельской области. При этом с 2020 года обозначилась двойственность в определении пространственных границ АЗРФ: в большинстве программных документов21 идет отсылка к базовому Указу Президента Российской Федерации «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», в то время как реализация преференциального режима предпринимательской деятельности, введенного в 2020 году22, и новой государственной программы развития АЗРФ23 осуществляется с опорой на специальный перечень территорий, утвержденный в Федеральном законе от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ (рис. 1).

И - всоставе АЗРФ в соответствии с Указом Президента РФ от02.05.2014 № 296 (первоначальный вариант) | | - всоставе АЗРФ в соответствии с Указами Президента РФ от27.06.2017 №287 и от 13.05.2019 № 2020

| | - в составе АЗРФ в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ о - сельские поселения (поселки) в составе АЗРФ в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ

--границы субъектов РФ

Рис. 1. Пространственные контуры АЗРФ и их изменение /

Fig. 1. Spatial contours of the Russian Arctic and their change

Источник: составлено авторами на основе нормативно-правовой информации.

Данные различия в установлении пространственных границ АЗРФ отсылают ко многочисленным определениям понятия «Крайний Север» в советской практике управления и вызваны в нынешних условиях, как нам представляется, тремя основными причинами:

-

1) объективной необходимостью учета в рамках разработки и реализации инструментов регионального развития как уже существующих форм пространственной организации экономики и связей между субъектами бизнеса, географическими и инфраструктурными особенностями территории, так и перспективных отношений и форм организации; то есть нацеленностью на комплексное вовлечение территорий Арктики и экономически связанных с ними территорий Севера в процессы интеграции экономического пространства;

-

2) стремительно меняющимися макроэкономическими и глобальными условиями ведения хозяйственной деятельности, климатическими изменениями, возрастающей необходимостью обеспечения контроля над пространством Арктики в существующих геополитических условиях;

-

3) конфликтом интересов экономических субъектов, локализованных на Севере и в Арктике, в ходе которого, как отмечают В. В. Фаузер и его соавторы, у руководства регионов возникает «нездоровый интерес» к повышению «арктичности» своих территорий (Фаузер и др., 2022, с. 113).

Своеобразной результирующей указанных причин, помимо дифференциации подходов к определению границ АЗРФ, имеющей в целом утилитарное значение, является изменение форматов государственной политики в области пространственной организации экономики макрорегиона.

Важнейшим документом пространственной организации экономики России и ее арктических регионов является Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года24, в рамках которой обозначены «четыре сквозных приоритета: устранение ограничений магистральной федеральной инфраструктуры, сокращение уровня межрегиональной дифференциации, расширение географии и ускорение экономического роста, обеспечение национальной безопасности» (Котов, 2021, с. 24). При этом в отношении Российской Арктики особенно актуальными являются вопросы развития минерально-сырьевых центров, инфраструктуры Северного морского пути, поселенческих локалитетов, имеющих стратегическое значение для его развития и освоения арктических пространств. Сама АЗРФ отнесена в Стратегии к приоритетным геостратегическим территориям. В то же время основным концептуальным подходом законодателей стало выделение макрорегионов, фактически связывающих арктические территории с инфраструктурно и хозяйственно близкими территориями Севера. Данная двойственность отражает многорегиональность пространственных структур, функционирующих на основе «вертикальных (центр – регионы) и горизонтальных (межрегиональных) экономических взаимодействий» (Гранберг, 2004, с. 8).

Так, довольно подробное обоснование в научной и управленческой литературе нашел механизм опорных зон развития Арктики, введенный в госу- дарственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» (подпрограмма 1 «Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации»)25. В основе указанного механизма лежит идея пространственной соорганизации якорных проектов в регионах АЗРФ в рамках их взаимообусловленного хозяйственного развития и формирования общего инфраструктурного каркаса территорий. Согласно государственной программе, опорные зоны развития АЗРФ – это «комплексные проекты социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, направленные на достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике, предусматривающие синхронное применение взаимосвязанных действующих инструментов территориального и отраслевого развития, а также механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства»26. На начальном этапе выделялось 8 опорных зон: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Ямало-Ненецкая, Воркутинская, Северо-Якутская и Чукотская. По мере включения дополнительных территорий в состав АЗРФ, в частности Лоухского, Кемского и Беломорского районов Республики Карелия в 2017 году, активное обсуждение получил проект Карельской опорной зоны (Волков, 2022). Специализация каждой опорной зоны определялась совокупностью географических особенностей территории нахождения, ее обеспеченностью инфраструктурой и связностью с другими частями экономического пространства Арктики и других территорий России, существующими производственными мощностями и ресурсным потенциалом и весьма подробно рассмотрена в работах Т. Е. Дмитриевой (например, Dmitrieva and Buriy, 2020).

В целом следует отметить, что концепция опорных зон отражает безальтернативность модели полюсного развития для арктических пространств, отмечавшуюся П. А. Минакиром и А. П. Горюновым (Минакир и Горюнов, 2015, с. 488). Горизонт планирования реализации подпрограммы государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» в ее изначальной редакции составлял период с 2018 по 2025 год, а объем финансирования – 131,3 млрд руб. В данный объем были включены также средства федерального бюджета, направляемые на нужды Минобороны России, что, во-первых, отражает специализацию ряда опорных зон, в частности Архангельской, на производстве продукции оборонного значения, а во-вторых, предполагает создание инфраструктуры, производств и технологий двойного, оборонно-хозяйственного, характера.

На ближайшие с момента принятия подпрограммы три года планируемые объемы ассигнований составляли: на 2018 год – 522 млн руб., на 2019 год –

-

21,6 млрд руб., на 2020 год – 19,6 млрд. руб. Соотношение планировавшихся и фактически направленных на выполнение подпрограммы средств отражено в таблице 1 и свидетельствует о серьезных трудностях реализации программных мероприятий.

Таблица 1 / Table 1

Сравнение запланированных и фактически направленных на реализацию программы развития опорных зон Российской Арктики средств в 2018–2020 годах / Comparison of planned and actually allocated funds for the implementation of the program for the development of the support zones of the Russian Arctic in 2018–2020

|

Год реализации |

Планируемый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |

Фактически направленные средства (тыс. руб.) |

Отношение фактически направленных средств к планируемым ассигнованиям (%) |

|

2018 |

522 800 |

522 800 |

100,0 |

|

2019 |

21 618 657,2 |

4 475 800 |

20,7 |

|

2020 |

19 586 857,2 |

165 149,5 |

0,8 |

Источник: составлено авторами на основе нормативно-правовой информации.

В государственную программу вносились изменения, в частности, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 38127 из нее были исключены средства федерального бюджета на мероприятия Минобороны России в объеме 30 млрд руб. ежегодно, а также дополнительные бюджетные ассигнования. В конечном счете, в новой редакции государственной программы, принятой в 2021 году, концепция опорных зон вообще не нашла отражения.

Рассмотрение развития подпрограммы «Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации» как, по сути, первого программного мероприятия, нацеленного на разработку механизмов пространственного развития исключительно АЗРФ, позволяет сделать вывод о том, что изначальный потенциал этой подпрограммы не был раскрыт в ходе ее реализации. Опорные зоны сохранили характер концепции, но не получили действенных экономических механизмов применения, в частности специальных механизмов привлечения частных инвестиций, что выразилось в сокращении бюджетного финансирования и фактическом провале программных задач. Очевидно, определенную роль в этом сыграло ухудшение конъюнктуры на глобальном рынке углеводородов, совпавшее по времени с реализацией указанной подпрограммы и существенно снизившее привлекательность арктических проектов как для частных инвесторов и государственных корпораций, так и для самого правительства.

С 2020 года в условиях нестабильности глобальной экономической системы, а также с учетом стратегических задач активизации предпринимательской деятельности на арктических территориях и диверсификации региональных экономик значительное внимание в разработке механизмов пространственного развития АЗРФ стало уделяться мерам стимулирования инвестиционной активности, в том числе в рамках малого и среднего бизнеса. Специальный экономико-правовой режим Российской Арктики фактически был утвержден уже упоминавшимся Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ. Однако, согласно его положениям, административноэкономические преференции распространялись не на все предприятия, локализованные на арктических территориях, а только на новые инвестиционные проекты в рамках особых условий (табл. 2). При этом минимальный объем капитальных вложений в рамках инвестпроекта составил 1 млн руб.

Таблица 2 / Table 2

Налоговые льготы в рамках преференциального режима предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации / Tax incentives under the preferential regime for entrepreneurial activity in the Arctic zone of the Russian Federation

|

Налоговые преференции |

Размер налога (%) или доля ставки с учетом льгот |

||

|

До 5 лет |

5–10 лет |

Последующие годы |

|

|

Налог на прибыль (федеральная часть)28 |

0 |

0 |

3 |

|

Страховые взносы29 |

7,5 |

7,5 |

30 |

|

Налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых30 |

0,5 ставки |

0,5 ставки |

нет льгот |

|

Региональные налоги31: |

|||

|

налог на прибыль (региональная часть) |

0 |

5 |

17 |

|

налог на имущество |

0 |

1,1 |

2,2 |

|

упрощенная система налогообложения (доходы) |

1 |

3 |

6 |

|

упрощенная система налогообложения (доходы-расходы) |

5 |

7 |

12,5 |

|

Местные налоги32: |

|||

|

налог на землю33 |

0 |

0–1,5 |

нет льгот |

Источник: составлено авторами на основе нормативно-правовой информации.

В соответствии с архитектурой бюджетной системы России преференциальные меры делятся на федеральные, региональные и муниципальные, а каждый уровень управления имеет свободу устанавливать ставки налогов в части отчислений, поступающих на соответствующий уровень. В то же время льготами, предусмотренными для экономических субъектов, получивших статус резидента АЗРФ, меры содействия инвестиционной деятельности на территории макрорегиона не ограничиваются. Фактически создание нормативно-правовых и регулятивных основ введения преференциального режима началось в 2020 году с принятием Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»34. Данным нормативно-правовым актом вводились льготы на уплату налога на прибыль организаций, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых при поиске и разработке новых месторождений углеводородов, а также тех месторождений, сырье которых перерабатывается на новых производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года. И хотя утвержденные изменения не были только «арктическими» по территории применения, отдельные пункты данного закона, например пп. 5, 12 ст. 1, а также ряд подпунктов относились исключительно к арктическим территориям и акваториям.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 297 «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации»35, принятое синхронно с указанным выше Федеральным законом, призвано обеспечить предоставление федеральных субсидий на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации отобранных приоритетных проектов. Формат преференциальных мер инвестиционной деятельности на территории АЗРФ, помимо названных нормативно-правовых актов, регулируется также рядом связанных и вспомогательных документов36.

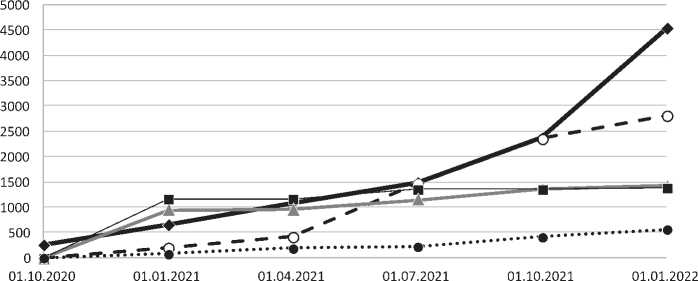

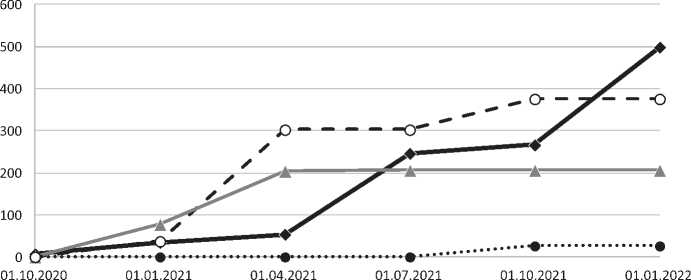

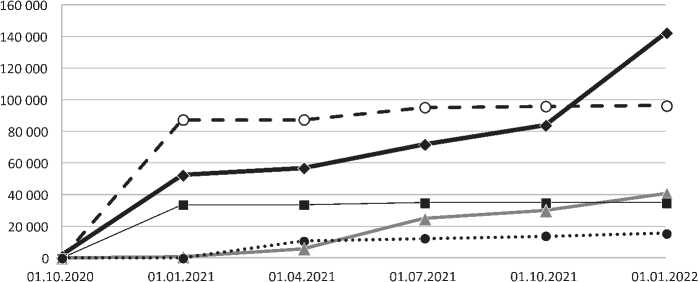

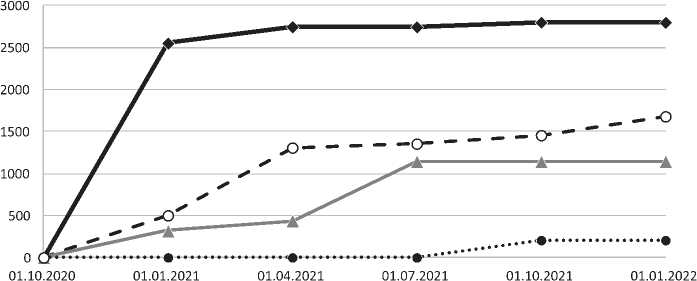

Эффективность преференциального режима осуществления предпринимательской деятельности на территории АЗРФ на текущий момент оценивать преждевременно, поскольку подавляющее большинство проектов резидентов находятся на начальной стадии реализации. Однако мы можем отследить динамику регистрации проектов в рамках данного статуса в разрезе как числа резидентов (табл. 3), так и объема планируемых инвестиций и количества создаваемых рабочих мест (рис. 2–5).

Таблица 3 / Table 3

Динамика числа резидентов Арктической зоны Российской Федерации в разрезе регионов / Dynamics of the number of the Russian Arctic residents by regions

|

Регион |

01.10.2020 |

01.01.2021 |

01.04.2021 |

01.07.2021 |

01.10.2021 |

01.01.2022 |

|

Мурманская область |

1 |

13 |

26 |

50 |

77 |

106 |

|

Архангельская область |

0 |

5 |

15 |

39 |

66 |

93 |

|

Республика Карелия |

0 |

9 |

12 |

17 |

25 |

33 |

|

ЯмалоНенецкий автономный округ |

1 |

2 |

5 |

12 |

15 |

25 |

|

Республика Коми |

0 |

2 |

4 |

6 |

9 |

14 |

|

Красноярский край |

0 |

1 |

1 |

7 |

8 |

9 |

|

Чукотский автономный округ |

0 |

1 |

4 |

4 |

7 |

7 |

|

Республика Саха (Якутия) |

0 |

2 |

5 |

6 |

6 |

6 |

|

Ненецкий автономный округ |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

2 |

|

Итого по АЗРФ |

2 |

35 |

72 |

141 |

215 |

295 |

Источник: здесь и ниже (рис. 2–5) составлено по данным официальных ответов Минвостокразвития России на запросы авторов.

Обращает на себя внимание, что в пространственном аспекте наибольшее число резидентов локализовано в европейской части Российской Арктики. Очевидно, это объясняется близостью рынков сбыта продукции, транспортной связностью территорий и включенностью регионов в систему коммуникаций наиболее населенной части страны. Определенную роль до периода обострения геополитической напряженности играли и экономические связи с приграничными странами Европы.

“О“ Мурманская область “С^ Архангельская область —54^ Республика Карелия “■“Красноярский край •••••• Республика Коми

Рис. 2. Динамика планируемых к созданию рабочих мест в рамках проектов резидентов Арктической зоны Российской Федерации: регионы-лидеры, ед. / Fig. 2. Dynamics of jobs planned for creation within the projects of the Russian Arctic residents: leading regions, units

♦ Ямало-Ненецкий АО “С^ Чукотский АО “т4^ Республика Саха (Якутия) ■•••*• Ненецкий АО

Рис. 3. Динамика планируемых к созданию рабочих мест в рамках проектов резидентов Арктической зоны Российской Федерации: остальные регионы, ед. / Fig. 3. Dynamics of jobs planned for creation within the projects of the Russian Arctic residents: other regions, units

На сегодняшний день количества рабочих мест, создаваемых в рамках проектов резидентов АЗРФ, недостаточно, чтобы преодолеть негативные социальноэкономические тенденции и депопуляцию территорий за счет закрепления населения, даже с учетом мультипликативного эффекта, достигаемого в региональных экономиках. Фактически значительная часть малого и среднего бизнеса, зарегистрировавшегося в качестве резидентов, как раз и есть проявление указанного эффекта в пределах влияния существующих или формирующихся полюсов роста. К тому же, например, в Ямало-Ненецком автономном округе предприятия в отраслях специализации данного региона (добыча углеводородов и нефтега-зохимия) предпочитают реализовывать инвестпроекты не в статусе резидентов АЗРФ, а пользоваться другими механизмами поддержки. При общем объеме

“♦“Мурманская область

"(^ Республика Карелия ^^^ Архангельская область

—■— Красноярский край

••*••• Ямале-Ненецкий АО

Рис. 4. Динамика планируемых объемов инвестиций резидентов Арктической зоны Российской Федерации: регионы-лидеры, млн руб. / Fig. 4. Dynamics of planned investments by the Russian Arctic residents: leading regions, million rubles

“♦“Чукотский АО вО- Республика Коми

—ir Республика Саха (Якутия) ••■••• Ненецкий АО

Рис. 5. Динамика планируемых объемов инвестиций резидентов Арктической зоны Российской Федерации: остальные регионы, млн руб. / Fig. 5. Dynamics of planned investments by the Russian Arctic residents: other regions, million rubles планируемых инвестиций резидентов региона в 15,57 млрд руб. подавляющая их часть – 15,29 млрд руб. – приходится на строительство жилых домов, бизнес- и торговых центров, порядка 90 млн – на проекты в сфере туризма, 30 млн – на проекты в сфере деревообработки37.

Фактически экономические субъекты находятся в положении выбора между преференциальными режимами, что проявляется, например, на территории карельской Арктики: административно-экономические преференции, предоставляемые в рамках существующих ТОСЭР, совпадают по границам локализации с уже существующими центрами экономического развития данного субрегиона – г. Костомукша и пгт Надвоицы, расположенным в непо- средственной близости от индустриального г. Сегежа. Изучение региональных тенденций инвестиционной активности показывает, что наибольшее количество резидентов как АЗРФ, так и ТОСЭР сосредоточено в указанных полюсах развития (Волков и др., 2021, с. 590), а выбор преференциального режима осуществляется инвесторами в зависимости от особенностей инвестиционного проекта. Наиболее привлекательны для здешних экономических субъектов условия статуса резидента АЗРФ в области предоставления земельных участков и компенсации расходов по страховым взносам. В то же время на периферийных территориях региона статус резидента АЗРФ является основным форматом преференций.

Всего на начало 2022 года в границах распространения специального экономического режима АЗРФ зарегистрировано 295 резидентов, которыми заявлено создание 11 848 рабочих мест, с планируемым объемом частных инвестиций в 336,28 млрд руб.38 Отраслевая и видовая принадлежность экономических проектов, реализуемых резидентами, позволяют предположить, что пространственные эффекты его реализации различаются в зависимости от региона и существующих альтернативных мер поддержки: от укрепления существующих полюсов роста в карельской Арктике и Мурманской области до диверсификации экономики в Архангельской области и реализации мультипликативного эффекта в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако это предположение нуждается в отдельном рассмотрении и составит предмет будущих научных изысканий. Следует отметить имеющуюся концептуальную непроработанность применения специального экономического режима АЗРФ: представляя собой инструмент активизации инвестиционной деятельности, в настоящий момент он применяется в «сплошном» территориальном формате и слабо согласован с иными преференциальными режимами арктических и прилегающих территорий (ТОСЭР, свободный порт и др.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщение изложенного материала позволяет сделать выводы об особенностях и тенденциях реализации механизмов государственного регулирования в области развития экономического пространства АЗРФ:

-

1. Определение пространственных границ сначала Крайнего Севера, а затем и Арктической зоны во внутренней политике хотя и основывалось на ряде объективных географических, климатических и других критериев, но оставалось вариабельным в рамках социально-экономической целесообразности. Дискуссии об оправданности включения или невключения территорий в состав АЗРФ, продолжающиеся в академических и управленческих кругах, в конце концов упираются в хозяйственную целесообразность дифференциации пространства для облегчения управления его развитием в условиях существующих вызовов и стратегических задач. Так, на определенном историческом этапе из Севера выделился Крайний Север, а в дальнейшем из Крайнего Севера – Арктическая зона.

В целом управленческие решения относительно границ АЗРФ, принимаемые федеральными органами власти, отражают взаимосвязь трех аспектов обладания арктическими пространствами, таких как:

-

- экстремальные и суровые условия жизнедеятельности в Арктике, повышенные затраты на эксплуатацию зданий и техники и риски реализации экономических проектов;

-

- необходимость хозяйственного освоения данного макрорегиона в стратегических интересах страны и обеспечения контроля над пространством;

-

- потребность в привлечении экономических ресурсов, в том числе и человеческого капитала, за счет создания преференциальных условий, выполняющих «компенсационную» функцию для экономических субъектов, терпящих повышенные издержки и риски.

-

2. В существующей институциональной среде со временем происходит девальвация компенсационных механизмов в аспекте локализации их применения (Фаузер и др., 2022, с. 113), в то время как целесообразность преференций состоит как раз в их территориальной дифференциации в контексте принятой концепции и политики пространственного развития.

-

3. Подпрограмма опорных зон в рамках своего развития фактически осталась концепцией без внятных механизмов ее реализации; пришедший ей на смену преференциальный режим предпринимательской деятельности АЗРФ, наоборот, не имеет проработанной концепции, но содержит конкретные механизмы его исполнения.

-

4. Экономические субъекты находятся в положении выбора между преференциальными режимами. Данный выбор осуществляется инвесторами в зависимости от особенностей инвестиционного проекта. Так, наиболее привлекательными преференциями статуса резидента АЗРФ являются условия в области предоставления земельных участков и компенсации расходов по страховым взносам. На периферийных территориях регионов статус резидента АЗРФ является основным форматом преференций ввиду его «сплошного» территориального охвата. При этом в настоящий момент реализация данного механизма слабо согласована с иными преференциальными режимами арктических и прилегающих территорий (ТОСЭР, свободный порт и др.).

Дальнейшие исследования будут посвящены сопоставлению различных преференциальных режимов на территории АЗРФ – их эффективности, аспектам взаимовлияния и дополнения, а также их воздействию на экономическую специализацию арктических регионов и диверсификацию их экономик.

Список литературы Эволюция механизмов управления экономическим пространством российской Арктики: современный этап

- Анциферова Е. К., Васильева О. Н. К вопросу о правовом статусе Арктической зоны Российской Федерации // Российская юстиция. 2021. № 4. С. 62-66. DOI: 10.52433/01316761_2021_4_62 EDN: CYNNDZ

- Блануца В. И. Пространственное развитие Арктической зоны России: анализ двух стратегий // Арктика: экология и экономика. 2021. Т. 11, № 1. С. 111121. DOI: 10.25283/2223-4594-2021-1-111-121 EDN: GTRUZW

- Волков А. Д. Пространственная организация опорных зон карельской Арктики: автореф. дисс.. канд. экон. наук. Апатиты: Кольский науч. центр РАН, 2022. 19 с. EDN: BIKYRQ

- Волков А. Д., Тишков С. В., Дружинин П. В. Природные ресурсы, система расселения и роль моногородов в развитии пространственной организации регионального хозяйства карельской Арктики // Арктика: экология и экономика. 2021. Т. 11, № 4. С. 582-595. DOI: 10.25283/2223-4594-2021-4-582-595 EDN: KSFSJR

- Воронина Е. П. Формирование опорных зон развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение их функционирования: применение GAP-анализа [Электронный ресурс] // Регионалистика. 2017. Т.4, № 6. С. 60-69. URL: http://regionalistica.org/images/2017-06.pdf#page=60 (дата обращения: 28.04.2022). EDN: YMSFIF