Эволюция правового регулирования деятельности специальных коллегий (1934-1938 годы)

Автор: Шкаревский Д.Н.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Теория и практика юридической науки

Статья в выпуске: 5 (80), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена малоизученной теме правового регулирования деятельности специальных коллегий с использованием как опубликованных, так и архивных источников. В основе методологии лежит подход, предложенный П. Соломоном. Основную массу дел, рассматриваемых специальными коллегиями, составляли дела об антисоветской агитации. Однако автор приходит к выводу о постепенном расширении компетенции специальных коллегий. По его мнению, этот процесс отличался ведомственным характером. Это привело к фрагментации правового поля и способствовало нарушению норм материального и процессуального права. Правоприменительная практика по этим делам отличалась расширительным толкованием соответствующих норм права, что позволяло регулировать количество данных преступлений.

Советская юстиция, советский суд, специальные суды, общие суды, специальные коллегии

Короткий адрес: https://sciup.org/14132274

IDR: 14132274 | УДК: 343.197

Текст научной статьи Эволюция правового регулирования деятельности специальных коллегий (1934-1938 годы)

С овременные вызовы актуализируют изучение советского опыта государственного строительства. Исследование ответов на схожие вызовы прошлого не позволит повторить совершенные ранее ошибки. В связи с этим изучение советской системы судопроизводства продолжает оставаться актуальным.

Данное направление содержит большое количество пробелов. Одним из них является деятельность специальных коллегий, которые действовали в составе верховных, краевых, областных и главных судов. Исследователи XX века обходили стороной эту тему. Даже в фундаментальном труде М. Кожевникова она удостоилась лишь упоминания [12]. Современ- ные исследователи фрагментарно описали их функционирование [8; 10; 11; 17-19].

В статье использованы как опубликованные, так и архивные источники. Прежде всего следует выделить «Историю сталинского Гулага» [9]. Автор использовал документы, хранящиеся в Государственном архиве РФ и Объединенном государственном архиве Челябинской области.

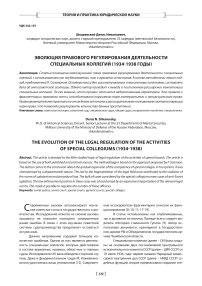

Специальные коллегии (далее – СК) были созданы на основании двух постановлений Центрального исполнительного комитета СССР (далее – ЦИК СССР) от 10 июля 1934 года: первое лишало Народный комиссариат внутренних дел СССР (далее – НКВД СССР) судебных функций, второе предписывало создание спе- циальных судебных коллегий в составе председательствующего и двух членов суда для рассмотрения дел о государственных преступлениях, расследованных НКВД. Однако постановления лишь в общих чертах определяли их компетенцию. Соотношение дел в этих органах юстиции динамично изменялось (см. Таблицу).

По мнению А. Кодинцева, СК рассматривали дела по следующим статьям Уголовного кодекса (далее – УК): 58, 59, 74, 79, 84, 108, 109, 111, 112, 116, 120, 143, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 182 [10, с. 81]. Это существенно отличалось от той модели, которая была установлена постановлениями ЦИК от 10 июля 1934 года. К тому же данный список не является полным. Их компетенция не была статичной. В 1934-1938 годах она динамично расширялась.

Расширение их подсудности началось во второй половине 1934 года в результате передачи на рассмотрение областных (краевых) судов дел народных судов. Например, им были переданы дела по закону 7.8. 1932 года, дела о бандитизме, грабежах, групповом хулиганстве, дела о должностных лицах (директоров совхозов, МТС и др.). Также их рост объяснялся увеличением количества дел об антисоветской агитации, вызванных убийством С. Кирова. Например, в 1935 году в СК Верховного Суда РСФСР доля дел по закону 7.8 составляла 10,6 % от общего количества [2, Л. 12].

Также к подсудности спецколлегий относились дела по закону 25.7 [13, Л. 5]. Речь шла о постановлении ЦИК и Совнаркома от 25 июля 1934 года. Оно вводило уголовную ответственность за преступления в торговле (обвешивание, обмеривание и др.). Санкция за эти преступления предусматривала лишение свободы на срок до 10 лет.

Таким образом, специальные коллегии рассматривали не только антигосударственные дела (политические и против порядка управления), но и общеуголовные.

Их компетенция также регламентировалась ведомственными актами различной степени секретности. Во-первых, ряд актов расширяли компетенцию данных органов. Так, директивное письмо № 13 Верховного Суда СССР от 7 марта 1935 года расширяло компетенцию спецколлегий, относя к их подсудности дела, связанные: с неправильным расходованием мобилизационного фонда, недоброкачественным выполнением заказов военного ведомства, невыполнением планов мобилизационного запаса и военных заказов, разглашением и халатным отношением к хранению секретной и совершенно секретной переписки [9, с. 226]. Во-вторых, существовали акты, которые уточняли, разъясняли компетенцию СК. Как правило, подобные документы направлялись после завершения уголовно-правовых кампаний и имели целью сократить количество рассматриваемых дел по определенным видам преступлений. Совместным циркуляром НКВД и Прокурора СССР от 27 ноября 1935 года № 167 «О порядке направления дел по обвинению в подлоге партийных документов» и последующими разъяснениями к нему устанавливалось, что в спец-коллегии должны направляться дела о подлоге партийных документов, «в которых одновременно имеются обвинения в контрреволюционной деятельности и в сокрытии контрреволюционного прошлого». Устанавливался упрощенный порядок рассмотрения таких дел.

Такая политика в сфере расширения/сужения компетенции СК создавала ситуацию неопределенности. Директивное письмо Верховного Суда СССР № 25 от 31 мая 1935 года констатировало, что СК принимали к своему производству не подсудные им дела о поджогах (ст. 58-9 УК) и по ст. 111 УК РСФСР [6, Л. 24, 114]. В отчете СК Верховного Суда РСФСР за 1935 год отмечалось, что СК нарушали подсудность и принимали к производству дела «об обычных должностных преступлениях» [3, Л. 2об.].

Нарушение правил подсудности фиксировалось вплоть до ликвидации СК. Так, в 1938 году на рассмотрение СК направлялись дела по ст. 58-8 и ст. 58-9 УК, подсудные военным трибуналам [4, Л. 68].

В своей деятельности судьи СК ориентировались как на опубликованное, так и на секретное законодательство. Первое в 1934-1938 годах существенно ужесточилось. Так, постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 8 августа 1936 года СК предоставлялось право применять новый вид наказания в виде заключения в тюрьму.

Таблица

Состав дел, рассмотренных специальными коллегиями (1935 год) [3, Л. 9]

|

Виды преступлений |

1-е полугодие 1935 года, % |

3-й квартал 1935 года, % |

|

к.р. преступления |

56,4 |

74,2 |

|

в том числе ст. 58-10 |

46,7 |

63,6 |

|

Закон 7.8 1932 года |

8,8 |

3,7 |

|

ст. 59-3 |

12,7 |

7,9 |

|

ст. 82 |

0,4 |

0,5 |

|

Прочие преступления |

21,7 |

13,7 |

14 сентября 1937 года были внесены изменения в УПК, распространившие упрощенные правила на дела о вредительстве; 2 октября 1937 года максимальное наказание по делам о вредительстве было увеличено до 25 лет лишения свободы.

Большую роль в регулировании деятельности СК играли ведомственные нормативные акты различных степеней секретности. Они касались различных сторон функционирования СК. Выделялись акты верховных судов СССР и РСФСР, Прокурора и Наркома юстиции СССР.

Директивы верховных судов, как правило, касались вопросов толкования материального права, изменения процессуальных норм и правил направления дел. Важное значение имело Директивное письмо № 13 Верховного Суда СССР от 7 марта 1935 года, которое запрещало по делам о контрреволюционной агитации применять принудительные работы и условное осуждение, а дела с недостаточным количеством улик в отношении социально опасных обвиняемых предлагалось передавать на рассмотрение Особого совещания (ОСО) [9, с. 227].

Директивное письмо Верховного Суда № 24 от 28 мая 1935 года рекомендовало прокурорам при недостатке доказательств также направлять дела в ОСО и запрещало делать указания на фашистскую деятельность подсудимых [6, Л. 23].

Постановление 50 Пленума по докладу о деятельности СК Верховного Суда СССР за 1934 год от 27 марта 1935 года установило, что по закону 7.8. 1932 года СК должны рассматривать только дела, в которых хищения социалистической собственности сопровождаются массовыми выступлениями, насилием, группировками [7, Л. 32].

Ведомственные акты прокуратуры в основном касались правил квалификации. Так, директива Прокурора СССР от 23 января 1935 года одобрение террористических актов «в отношении вождей партии и советского правительства» требовала квалифицировать по ст. 58-10 УК. Групповые дела требовалось квалифицировать по ст. 58-11 и ст. 17-58-8 УК [15, с. 35-36].

Большую роль играли совместные акты Верховного Суда и Прокуратуры СССР. Они обычно ограничивали усмотрение суда, изменяли процессуальные правила и ориентировали судей на вынесение более суровых наказаний. Так, директива от 11 марта 1935 года приказывала дела о грабежах с насилием заканчивать расследованием в 5-дневный срок, обвинительные заключения вручать за сутки до слушания дела в суде, передавать эти дела на рассмотрение в СК и рассматривать их в течение 3-5 дней. Их следовало квалифицировать по ст. 59-3 или по ст. 167-3 УК и «грабителей приговаривать к расстрелу» [6, Л. 6].

Совместной директивой Верховного Суда и Прокурора СССР № 5сс от 2 февраля 1937 года в СК было приказано направлять дела о преступлениях секретных сотрудников (осведомителей) НКВД в случае необходимости применения к ним наказания свыше 5 лет лишения свободы. Их надлежало рассматривать по нормам постановления ЦИК и Совнаркома от 10 июня 1934 года [5, Л. 9].

Циркуляры прокуроров РСФСР и СССР направляли деятельность подчиненных прокуроров, определяя начало и завершение уголовно-правовых кампаний. Так, циркуляр Прокурора РСФСР № 33/с от 9 ноября 1937 года требовал активизировать борьбу с «контрреволюционным вредительством» в области животноводства [16, с. 498].

Большую роль играли директивы Наркомата юстиции СССР. Например, директива от 2 апреля 1936 года № 21/с содержала «четкие и конкретные указания о практике работы» по делам об антисоветской агитации (ст. 58-10 УК) [1, Л. 15].

Значение имели также директивы Народного комиссариата юстиции РСФСР (далее – НКЮ РСФСР). Например, приказ № 2сс от 14 января 1938 года констатировал игнорирование СК директив от 16-го и 26го сентября 1937 года, требовавших установить контроль по делам по ст. 58-7 УК. В результате в ряде случаев были вынесены приговоры, не соответствующие материалам дела. Нарком Я. Дмитриев потребовал под личную ответственность председателей СК установить контроль по этим делам.

Директива НКЮ РСФСР от 8 мая 1938 года положила начало пересмотру дел колхозников и сельских активистов, осужденных СК за малозначительные (не контрреволюционные) преступления.

В результате для регулирования деятельности СК была характерна фрагментация. Сотрудники СК о существовании многих ведомственных директив не знали. Так, ревизия СК Верховного Суда Башкирской АССР, проведенная в начале 1938 года, установила, что «члены суда для рассмотрения этих дел назначаются без всякого подбора, с общими директивами по этой категории дел эти члены суда не знакомы».

Сотрудники не успевали отслеживать изменения директив. Например, 30 декабря 1937 года Н. Крыленко и А. Вышинский издали совместный приказ № 33/с, в котором потребовали рассматривать в СК дела по ст. 58-7 (вредительство), только расследованные органами НКВД [14, Л. 1-18]. Но уже 29 мая 1938 года А. Вышинским и Н. Рычковым был подписан новый приказ № 18с, отменявший приказ № 33/с, который требовал все дела о государственных преступлениях рассматривать в СК.

С назначением Наркомом юстиции Н. Рычкова наблюдалась отмена ряда нормативных актов, изданных его предшественником. Например, в июне 1938 года был отменен п. 3 директивного письма Верховного Суда СССР № 13 от 7 марта 1935 года, требовав- ший передавать на рассмотрение ОСО дела об антисоветской агитации, по которым отсутствовали достаточные улики и доказательства [14, Л. 34, 36].

В результате такого правового регулирования основную массу дел СК составляли преступления, квалифицируемые по ст. 58-10 УК (антисоветская агитация). Доля этих дел по СК РСФСР составляла в 1935-м – 58,1 %, в 1-м квартале 1936 года – более 80 % [9, с. 253]. Данная статья толковалась судебными органами чрезвычайно широко. Под ее квалификацию попадали:

• одобрение убийства С. Кирова, смерти В. Куйбышева и др.; • высказывания против мероприятий партии и правительства (критика колхозов, хлебосдачи, госзаймов и др.); • распространение политических анекдотов, стихов, частушек и др.;

• любые действия с портретами руководителей партии и правительства, которые могли характеризоваться как надругательство или уничтожение (например, помещение в уборную); • распространение клеветнических сведений, слухов в отношении СССР, в том числе обращение за помощью к иностранным организациям; • одобрение деятельности лидеров оппозиции

(Л. Троцкий и др.);

• различные подвиды агитации (религиозная, связанная с авариями, катастрофами и др.) [9, с. 253].

В качестве примера можно привести дело М., который «будучи членом ВКП (б), …проводил среди коммунистов и комсомольцев троцкистскую контрреволюционную агитацию против строительства социализма, говоря, что "построение социализма в одной стране невозможно", что "теорией можно как ложкой вычерпать Аральское море, попробуйте это сделать практически"». М. был осужден на 7 лет лишения свободы с лишением избирательных прав на 3 года.

Итак, следует отметить, что СК Верховного Суда РСФСР неоднократно указывала на нарушение правил подсудности, установленных ведомственными актами, и достаточно высокую долю «прочих» дел (в 1935 году – до 33,7 %), которые могли быть рассмотрены в судах общей юстиции.

Изначально компетенция СК была достаточно узкой и предусматривала рассмотрение ряда государственных преступлений, однако уже со второй половины 1934 года наблюдалось ее расширение. Оно происходило двумя путями: де-юре, то есть на основании законов или ведомственных актов, и де-факто, то есть на основании решений органов юстиции. Второй вариант не поощрялся, но и жестко не пресекался, поэтому нарушение правил подсудности сохранялось на всем протяжении существования СК.

Основную роль в правовом регулировании СК играли ведомственные акты. Они нередко подменяли нормы действовавшего законодательства, противоречили им. К тому же ведомственные акты часто изменялись, отменялись, заменялись новыми, что способствовало фрагментации правового поля и возникновению различных противоречий.

Основную группу дел,рассматриваемых СК, составляли дела, квалифицируемые по ст. 58-10 УК, то есть дела об антисоветской агитации. Данная норма подвергалась расширительному тол-кованию,поэтому нередко критические высказывания о недовольстве социально-экономическим положением приобретали политическую окраску и квалифицировались по данной статье. Это же было характерно и для других дел с иной квалификацией, рассматриваемых СК. Расширение толкования зависело от проводимых кампаний, так как СК действовали в рамках модели кампанейского правосудия.

Список литературы Эволюция правового регулирования деятельности специальных коллегий (1934-1938 годы)

- Государственный архив РФ (далее – ГАРФ). Ф. 428. Оп. 3. Д. 24.

- ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3.

- ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 6.

- ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 22а. Д. 179.

- ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 38. Д. 18.

- ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 16. Д. 75.

- ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 16. Д. 76.

- Жаркой М. Спецколлегии в судебной системе СССР: их роль и место в реализации карательной политики государства // Судебная система РФ. Санкт-Петербург, 2009. С. 25-29.

- История сталинского Гулага: в 7 т. / отв. ред. Н. Верт, С. Мироненко. M., 2004. Т. 1. 726 с.

- Кодинцев А. Специальные коллегии уральских областных судов как органы политической юстиции в 1935-1938 гг. // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 21. С. 81-85.

- Кодинцев А., Шкаревский Д., Яноши В. Органы специальной юстиции СССР в 1930-1950-е гг. Сургут, 2016. 255 с.

- Кожевников М. История советского суда. М., 1948. 376 с.

- Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. Р-916. Оп. 22. Д. 2.

- ОГАЧО. Ф. Р-916. Оп. 22. Д. 8.

- Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993. С. 35-36.

- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Т. 5. Кн. 1. / сост. В. Данилов. М., 2004. С. 498-502.

- Тязин Е. Проблемы укрепления законности в СССР и деятельность специальных судебных коллегий краевых, областных судов и верховных судов автономных республик в 1937-1938 гг. на материалах Мордовской АССР // Социально-политические науки. 2012. № 1. С. 67-74.

- Шкаревский Д. Деятельность Спецколлегии Верховного Суда РСФСР // История государства и права. 2020. № 6. С. 34-39.

- Шкаревский Д. Специальные коллегии в советской судебной системе второй половины 1930-х гг. // Вопросы истории. 2020. № 3. С. 257-265.