Эволюция становления экономического анализа как научной категории познания

Автор: Нуждин Р.В.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Финансовый сектор экономики

Статья в выпуске: 2 (146), 2024 года.

Бесплатный доступ

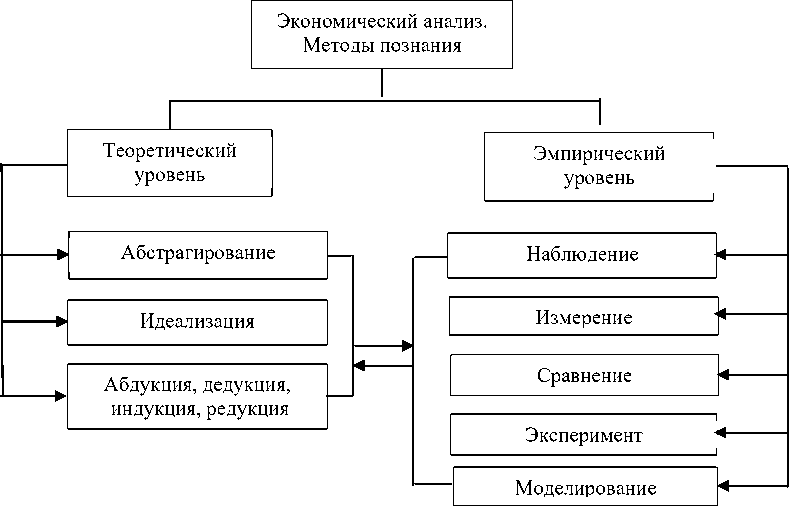

В статье описаны методы познания в экономическом анализе теоретического и эмпирического уровней; рассмотрены особенности теоретических школ научного анализа в эволюционном профиле; изложена сущность и содержание авторского понимания особенностей дефиниции «экономический анализ»: его предмета и области специфических интересов; обоснована целесообразность применения в современном экономическом анализе преимуществ корпоративистики и компаративистики.

Экономический анализ, методы познания, философия, экономическая деятельность, корпоративистика, компаративистика

Короткий адрес: https://sciup.org/148329029

IDR: 148329029

Текст научной статьи Эволюция становления экономического анализа как научной категории познания

В теоретических исследованиях необходимую нишу занимает аналитический метод научного познания экономических явлений и процессов, из которых как необходимая выделяется жизненно важная и исторически оправданная часть, составляющая экономический субстат общественного бытия в любом обществе с любыми общественными устройствами и национально-культурными традициями. В этом состоит универсальность экономической деятельности, которая требует, тем не менее, определенных методов изучения, одним из которых является экономический анализ, связывающий общие законы научного анализа со специфическими законами философии и логики.

Становление анализа как философской категории проходило в эволюционной форме столкновения, взаимодополнения и развития идей в ходе дискурса по поводу: объективности и субъективности; сущности и явления; закона и закономерности; причин и следствий; необходимости и случайности; вероятности и закономерности; объективности и субъективности; относительности и независимости; времени

ГРНТИ 06.35.35

EDN WMADSG

и пространства и др., перманентно повторяющихся в разных философских школах. Существующая теория экономического анализа как метода научного познания явлений и процессов приобрела современные формы, пройдя основательный исторический путь борьбы противопоставления идей и творчески наполняясь результатами трудов множества изыскателей, не потерявших и сегодня своей значимости.

Школы научного анализа поэтапно формировались в разных исторических эпохах: античной, средневековой, естественной, технической, гуманитарной, социальной, являясь одобренными открытиями и получая отвержения на этом пути. Иначе говоря, становление экономического анализа как самостоятельного метода познания экономической деятельности происходило весьма длительное время, в ходе которого постоянно совершенствовались познавательные средства из-за влияния волатильных условий жизнедеятельности экономических субъектов. Соответственно изменялись и теоретические умозаключения изыскателей в области экономического анализа, стремящихся участвовать в развитии научной мысли относительно познавательных методов экономического анализа.

Материалы и методы

Экономический анализ как научная категория познания включает теоретические и эмпирические уровни, выполняющие процессы познания явлений экономической действительности (см. рисунок).

Рис. 1. Методы познания в экономическом анализе

Дедуктивный метод мышления на теоретическом уровне познания в экономическом анализе имеет следствием вывод, в котором из общего заключения выводится частное с помощью логических выводов. Процесс логического вывода индуцирует переход из частного положения к общему через некоторые фактические, психологические или математические представления с использованием аналогии, представленной как подобие отношений, сходства явлений и процессов, познаваемых путем редукции, то есть без предварительного сведения сложного к простому, многосоставного к элементарному, конечного результата к исходному началу.

Познавательная процедура абдукции представляет собой вид редуктивного вывода с той особенностью, что из первоначального посыла и заключения, вытекает следующий посыл и т.д. по примерной схеме: посыл А ^ заключение А ^ посыл Б ^ заключение Б ... конечный посыл ^ конечное заключение. Абстрагирование как теоретическое обобщение позволяет выделить в анализируемом явлении самые существенные свойства и обобщенные признаки, отвлекаясь от несущественных свойств и связей. Такой аспект поиска дает анализирующему субъекту возможность повысить действенность при- чинно-следственного процесса без потери вероятностных свойств анализируемого множества. Абстрагирование чаще всего дополняется или сочетается с таким видом теоретического познания как идеализация, для более полного анализа закономерностей протекающих процессов и их изменений.

Идеализация, на наш взгляд, представляет методы анализа в более совершенном виде с приданием большего значения интересующим фактам, с доведением их существующих свойств до их максимально достижимого значения. Абстракция и идеализация позволяет выделить у разных явлений и процессов общие базовые черты и свойства

В арсенале эмпирических методов познания нами особо выделены наблюдение, эксперимент и моделирование в силу их комплексной структуры проявления, а также активного и избирательного воздействия на объект. С позиции наблюдения осуществляется мониторинг познания параметров (факторов, условий, особенностей. тенденций) процессов и явлений, на которые, собственно, и направлены аналитические действия.

Эксперимент - метод познания на основе активного изучения причинно-следственных связей между явлениями, допускающий целенаправленные и контролируемые изменения анализируемой среды с управлением изменениями причинных аспектов и фиксированием следственных результатов. Моделирование - метод создания идеальных объектов, имитирующих реальный прототип явлений и процессов с целью их познавания.

Результаты и обсуждение

Исторический экскурс в существование и трансформации теоретических понятий аналитических школ дал основание сделать следующие умозаключения.

Теория анализа античной научной школы формировалась на первых универсальных принципах научного мышления. При превалировании синкретичности знания здесь проявляется рациональный подход к миру и бытию (деятельности) с формированием понятийного аппарата системности, который опирается на здравый смысл и достижения разума. Новое аналитическое знание впервые демонстрирует системность, обобщенность, доказательность и эмпиризм. В частности, в философию научного анализа ценный вклад привнесли философы Греческой Афинской школы Платон и Аристотель.

Платон проповедовал объективный идеализм, где мир идей порождает общие понятия, составляя вершину пирамиды мира, а мир вещей - материальный мир - в основании пирамиды выступает как суть познания и движения, то есть мир идей порождает мир вещей [18]. Аристотель, опровергая Платона, утверждал, что идеи в чистом виде нет без единичного нет общего [4] и отстаивал важность изучения принципов и причин бытия. Пребывая на противоположных позициях: Платон - идеалиста, Аристотель - материалиста, они, по сути, вместе заложили единый прототип фундамента системы управления миром вообще и в его частном проявлении - экономической системой и системой ее анализа в виде пирамиды управления.

Представитель Восточной школы Аль-Фараби, пропагандируя истины греческих мыслителей, признавал, что средствами познания являются науки, которые подразделяются на теоретические (логика, философия, естествознание) и практические (этика, политика), первостепенное значение оставляя логике и признавая, что только она может отличить истинное от ложного [20]. Современная аналитика, изучая атрибуты сущности, а не сущность в чистом виде и являя этим позицию материализма, применяет нормативные атрибуты логики, построенной на законах, принципах и методах идеализированных рассуждений, выражающих результаты рациональной мыслительной деятельности человека.

Важный методологический вклад в теорию научного анализа сделан с позиции изучения явлений и объяснения их причин, который в структурированном виде можно обозначить как диалектический и метафизический методы философии. Эти методы применительно к анализу дают возможность обнаруживать скрытую взаимосвязь событий и причин их изменений в системах в их развитии. Автором философского диалектического познания действительности, в том числе экономической, как разрешения противоречий считается Сократ, основатель Афинской философской школы, согласно информации от Ф. Ницше [17].

Философия Афинской школы развила диалектический метод познания в направлении исследования причинности (как побуждения к изменению), сформулировать четыре категории причинности: причины материальные (из чего?); причины целевые (почему так, а не по-другому?); причины движущие (от чего к чему?); причины формальные (как проявляется?).

Средневековая наука в формирование и развитие категории научного анализа внесла определенный вклад представителями Оксфордской школы, а именно выделением двух видов познания – доказательного и опытного в трудах Р. Бэкона и разработкой Р. Гроссетестом эмпирического метода в логике от индуктивного анализа к дедуктивному синтезу с опытной проверкой результатов [22]. Средневековая исламская математическая школа сохранила, систематизировала и модернизировала математические знания античных ученых [22].

Р. Бэкон стал родоначальником эмпиризма, который далее исследовали Р. Дэкарт, Т. Гоббс, Д. Локк, представлявшие научную школу Нового времени и продвигавшие такое познавательно-теоретическое направление в философию, как эмпирию (чувственный опыт), сильно продвинувшее естественные науки, изучающие природу в широком смысле, в том числе человека и общество [11].

Представители метафизического пути научного познания, последовательно развивая научные положения Аристотеля и его школы рационального познания бытия и онтологического умозрительного взгляда на мировые процессы, постепенно меняли задачи познания на разделение метафизики и естествознания. Так, Т. Гоббс признавал, что все явления, предметы, вещи, процессы, протекающие во времени, есть проявление материи, которая есть вечность, а главное в познании – чувственное познание (личный опыт). Онтологическое понимание субстанции (Фр. Бэкон) отождествляется с формой конкретных вещей, время отождествляется с движением, изменением вещей.

Главная задача науки – власть над природой и разнообразие благ [8, с. 297]. И. Кант предложил новую космогоническую теорию, представляющую немеханическую картину мира, отрицая формальную логику в пользу математического начала в познании, так как в ее основе лежит пространство и время (как априорные формы чувственного сознания). В круг интересов И. Канта вошли вопросы морального выбора человека на основании совокупности его нравственных обязанностей [12, с. 302-499].

Точку зрения о познании их опытным путем сведения их к точному количественному соотношению, потому что математика лежит в основе всех наук, можно найти в трудах Г. Галилея. Он дал идею опытно-дедуктивного и абстрактно-дедуктивного методов количественного анализа. Последовательным детерминистом считается и Б. Спиноза, рассматривавший вопросы причинности с точки зрения их природы – внутренняя (имманентная) и внешняя (механическая) – последовательно и широко. С позиции причинности им рассматривались не только причинно-следственные явления, но и отношения необходимости, случайности и свободы [24, с. 440].

Научную школу детерминизма и диалектики как учение о взаимообусловленности явлений и процессов в их развитии представляет также Г.-В. Лейбниц, обосновавший принцип действия силы, как движение: по его мнению, это или развитие, накопление, увеличение, или свертывание, уменьшение [14, с. 95-97]. Идея зависимости человека от внешней среды высказывалась К.А. Гельвецием, исследовавшим политические, правовые, нравственные отношения в их взаимосвязи и роли [9, с. 90]. Следует еще раз отметить вклад Гегеля в становление диалектического метода научного анализа. Им представлена всесторонняя теория идеалистической диалектики, особый интерес в которой отмечен в отражении следующих положений: исторический и духовный мир – это процесс, то есть движение, изменение, преобразование и развитие, порождающее и разрешающее противоречия; изменения носят количественно-качественное и качественно-количественное свойство; движение имеет определенную направленность [8].

Феноменология Гегеля вскрывает единство систематического и временного способов рассмотрения и измерения действительности. В диалектике этого единства им рассматривается процессная триада, состоящая из: 1 – ступень сознания как подход к действительности с позиции естественного сознания индивида; 2 – рассмотрение действительности как целостности, устроенной закономерно – это ступень самосознания; 3 – рассмотрение в перспективе теоретического осмысления процессов – ступень разума [7, с. 159]. Он принимал три ступени развития (1→2→3) сознания, как познающей силы, считая любой процесс движением по ступеням развития, диалектическим процессом достижения Абсолюта.

Принципиально важным для понимания категории анализа считается вклад Гегеля в гносеологию: его теория познания как способность человека постигать действительность; и вклад в онтологию: учение о действительности, с рассмотрением основы, принципов и структуры бытия. Это, разумеется, следует рассматривать как первооснову научного экономического анализа. Ему принадлежат также краткие и исчерпывающие формулировки некоторых категорий, которые актуальны и сегодня: «мера – это качественное количество или количественное качество», «результат есть снятое противоречие», «действительность – это единство сущности и существования», «случайность – то, что имеет причину не в самом себе, а в чем-то другом» [8, с. 315-322, с. 228-269]. Ему также принадлежит открытие основных законов диалектики, которые означают (у него) закон количественно-качественных изменений, закон взаимопроникновения противоречий, закон отрицания отрицаний [8, с. 185-205].

Таким образом, философия античного этапа истории, философия Нового времени и немецкая классическая философия внесли значимый вклад в становление научного экономического анализа, создав ее категориальный и методологический фундамент. Учитывая перечисленные обстоятельства, экономический анализ необходимо рассматривать как один из методов научного познания с обязательным расчленением аналитического объекта на составные части различной сложности в зависимости от целей и задач исследования, и в триединстве с другим методом познания вердиктного характераа, таким, как синтез.

Анализ в качестве познавательного процесса, то есть трактуемый нами в современно предельно широком смысле, следует понимать как поиск новых знаний о явлениях и процессах, среде их проявления, осуществляемый в систематическом, периодическом или единовременном режиме на основе принятия доказуемых фактов посредством предоставления научной информацию и научных теорий для объяснения свойств окружающей экономической действительности в определённом месте и времени. Предмет научного рассмотрения экономического анализа нужно характеризовать как применение теоретических основоположений познания экономических процессов и явлений, формирующихся под воздействием объективных и субъективных факторов экономической деятельности, с философским осмыслением ценностей, интересов и целей экономической деятельности индивидуума в определённой общественноэкономической формации.

Поэтому областью специфических интересов экономического анализа следует считать необходимость: выявления причин неиспользованных и недоиспользованных возможностей в экономической деятельности, установления причин возникновения угроз приобретения факторов риска, принятия соответствующих управленческих решений. Однако и другие специфические интересы экономического анализа можно рассматривать как данность, поскольку имеют место общие сущностные объяснения их природы законами и закономерностями научного анализа, в котором особое место занимают законы логики.

Применительно к специфике современного экономического анализа нами делается попытка объяснения закономерности рассуждений об ограниченных возможностях философского обеспечения причинно-следственной обусловленности результатов аналитической деятельности в условиях вероятностной детерминированности современных развивающихся материальных и социальных систем. В означенных обстоятельствах правомерно использование закономерностей логического позитивизма, как нового направления в философии [5, 14], сводящего его классические постулаты к логическому анализу языка науки на основе принципа верификации (verus – истинный, facere – делать).

Выбор такого подхода позволяет нам утверждать, что любой анализируемый объект для получения реальных доказательств требует построения рациональных логико-математических конструкций по законам эпистемологии, обеспечивающей максимально широкие эвристические границы познания предмета анализа. При этом интуитивный процесс выбора решения аналитической задачи при ограниченности средств выполняет эвристика доступности, а эвристика репрезентативности результатов имеет место как оценочная стратегия вероятности анализируемых процессов.

Понятие вероятности, вероятностных идей и методов познания первоначально встречается в трудах У. Гиббса [6, с. 26], К. Поппера [1, с. 143]. В настоящее время вероятностные процессы рассматриваются уже не только на уровне философских категорий, но и принимаются естественными и социальными науками [2, 22], где языком аналитических изысканий является язык распределения вероятностей [3, с. 183], как одно из основных понятий теории вероятностей. Поэтому предмет экономического анализа нами рассматривается как различные классы отношения явлений и прцессов, имеющих социальноэкономическую природу и относящихся к классу вероятностных систем, к изучению которых применимы законы аналитической теории с ее принципами и методами количественного и качественного измерения статистических закономерностей экономических явлений.

Как следствие рассмотренных методов познания в формате современного экономического анализа целесообразно применение идей корпоративизма с перенесением его закономерных возможностей с политической в экономическую деятельность, когда система групп интересов пользователей сосредоточена в границах одного бизнеса в решении его аналитических задач. Наиболее точный выразитель взглядов корпоративизма Э. Дюркгейм допускал преобразование межличностных отношений в межгрупповые в институциональном контексте [23].

Фундамент корпоративизма в экономическом анализе строится на объединении двух фундаментальных теорий: философии мыслителей Востока и теории Д. Юнга [26] – аналитической психологии. Первая из них представляет конгломерат идеалистических и материалистических мировоззрений и оформлена как субъективный и объективный идеализм Западной школы (Фалес, Анаксагор, Пифагор, Сократ, Платон и др.) и восточной школы (Патанджали – основатель йоги, Лао Дзи – основатель даосизма, Конфуций – основатель конфуцианства). Аналитическая психология Юнга выделяет архетипы личности, на основе которых им создана теория личности как целостной системы со специфическими методами классификации и законами сосуществования и развития. Такой новый субъектно-объектный подход в получении знаний оправданно применим к экономическому анализу явлений и процессов в бизнесе.

Экономическая корпоративистика включает также сравнительный анализ экономических систем (компаративистику) на эмпирическом уровне, закладывая новые черты познания в корпоративистских изысканиях и, как следствие, делает возможным процессный подход к анализу экономической деятельности не только в вертикальных параметрах иерархии взаимозависимостей, но и во временных параметрах динамики процессов. Корпоративистика и компаративистика [13; 21] реализуют сравнительно новые подходы в экономическом анализе за счет выявления более или менее модифицируемых факторов. Это увеличивает возможность из потенциально возможных вариантов, учитывающих все внутренние, сопряженные и внешние факторы экономической деятельности, выбрать наиболее устойчивый, равновесный и гибкий вариант осуществления инновационных изменений в бизнесе.

Заключение

Изложенные особенности становления научного экономического анализа как метода познания дали основание сделать следующие выводы:

-

- категориальная и методологическая база экономического анализа создавалась на основе умозаключений представителей философии античного, исторического, этапа Нового времени и немецкой классической школы;

-

- суть современного экономического анализа можно определить как научный метод познания первоосновы экономических явлений и процессов посредством их расчленения на составные части со своим качественно-количественным содержанием, нахождения и изучения всех проявляющихся между ними взаимозависимостей и взаимосвязей для достижения поставленной аналитической цели;

-

- корпоративистика позволяет применить в экономическом анализе явлений, процессов бизнеса новые инструменты, дающих возможность осуществить поиск направлений для проведения целесообразных изменений в ходе развития объектов анализа. Это обеспечивается результатами компаративного выбора из потенциально возможных вариантов развития бизнеса, учитывающих все внутренние, сопряженные и внешние факторы экономической деятельности.

Список литературы Эволюция становления экономического анализа как научной категории познания

- Popper K.A World of propensities two new views of causality //Advances in Scientific Philosophy: Essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion of the 60th Anniversary of His Birthday. 1991. Vol. 24. 329 p.

- Probabiliti i Scincts. Ed. by E. Agazzi. Dordraht, 1988.

- The Probabilistic Revolution.Vol. 1: Ideas in History. Vol. 2: Ideas in the Scinces. Massachusetts, 1987.

- Аристотель. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 232 с.

- Булыгин Е.В., Альчуррон К.Э., Герденфорс Н., Макинсон Д. Нормативные системы и другие работы по философии права и логике норм. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. 380 с.

- Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Изд-во мировой литературы, 1958. 200 с.

- Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб.: Наука, 1997. 800 с.

- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М.: Мысль, 1974. 452 с.

- Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. М.: Соцэкгиз, 1938. 486 с.

- Ефанова Л.Г. Норма как философская и семантическая категория // Вестник науки Сибири. 2015. № 1 (16). С. 70-78.

- Ильина Т.А. Философско-гносеологический генезис методологии классической науки // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2016. № 2 (765). С. 162–172.

- Кант И. Сочинения в шести томах. Том 6. М.: Мысль, 1966.

- Кобзева А.Г., Ченцова Е.П. Компаративный анализ методов изучения инновационной среды // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7, № 4.

- Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль. 636 с.

- Логический позитивизм. Понятия и категории. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://Ponjatija.ru/node/11451 (дата обращения 19.03.2024).

- Лоэв М. Теория вероятностей. М.: Издательство иностранной литературы, 1962. 720 с.

- Ницше Ф. Проблема Сократа // Ф. Ницше. Избранные произведения. М.: Сирин, 1991. С. 341–346.

- Платон. Государство. М.: Издательство АСТ, 2022. 448 с.

- Платон. Диалоги // Философское наследие. Том 98. М.: Мысль, 1986. С. 66–326.

- Аль Фараби. Научные трактаты. Алма-Ата: Наука, 1970. 624 с.

- Просянюк Д.В., Кислицина И.Д. Компаративный анализ оценок значимости проблем социально-экономического развития регионов России // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6. № 4. С. 87-111.

- Роджер Б. Избранное. М.: Издательство францисканцев, 2005. 480 с.

- Салмин А.М. Неокорпоративизм в странах Запада // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2005. № 3. С. 257–298.

- Спиноза Б. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. СПб.: Наука, 1999. 489 с.

- Ушанков В.А. О позитивном и нормативном в экономической науке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2006 №. 4. С. 3–12.

- Юнг К.Г. Синхронистичность: акаузальный, связующий принцип. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.bookmate.com/books/ridzkmol (дата обращения 19.03.2024).