Эволюция стратегии маневрирования Международной космической станции за 25 лет эксплуатации. Анализ, сравнение, выводы

Автор: Муртазин Р.Ф., Канищева М.А., Чудинов Н.А.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов

Статья в выпуске: 1 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

В ноябре 2023 г. исполнилось 25 лет с запуска на орбиту первого элемента Международной космической станции (МКС). За это время девятая по счёту орбитальная станция в мировой пилотируемой космонавтике превратилась в самый крупный космический объект, созданный за весь период космической эры. Важным аспектом поддержания функциональности является маневрирование, и МКС, несомненно, является рекордсменом по количеству выполненных манёвров, различающихся по назначению, величине, типу использованной двигательной установки и др. В статье систематизированы все манёвры с представлением статистических данных по различным параметрам. Рассмотрена эволюция стратегии маневрирования на всех этапах полёта МКС, начиная от запуска первого модуля и вплоть до конца ноября 2023 г. Представлены подходы, используемые для обеспечения баллистических условий при посадке на Землю и стыковке по быстрым схемам сближения с учётом проведения внеплановых манёвров уклонения от космического мусора. Приводится количественное и качественное сравнение особенностей маневрирования МКС и предыдущих орбитальных станций, делается прогноз параметров маневрирования будущей Российской орбитальной стации.

Международная космическая станция, 25 лет эксплуатации, стратегия маневрирования

Короткий адрес: https://sciup.org/143182571

IDR: 143182571 | УДК: 629.786.2.076.6

Текст научной статьи Эволюция стратегии маневрирования Международной космической станции за 25 лет эксплуатации. Анализ, сравнение, выводы

20 ноября 1998 г. на орбиту был запущен функционально-грузовой блок (ФГБ) «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). На сегодня МКС общей массой ~460 т является самым крупным космическим объектом, созданным за весь период космической эры. За 25 лет к МКС было выполнено в общей сложности более 250 полётов различных кораблей посещения, доставивших крупные модули, пилотируемые корабли, грузовые корабли с топливом и средствами обеспечения жизнедеятельности экипажей, научную аппаратуру. Среди них 85 полётов транспортных грузовых кораблей (ТГК) «Прогресс», 37 полётов STS (Space Transportation System) Space Shuttle, пять полётов ATV (Automated Transfer Vehicle), девять полётов HTV (H-II Transfer Vehicle), 21 полёт Cargo Dragon, 18 полётов Cygnus, 70 полётов пилотируемых кораблей «Союз», а также 10 полётов пилотируемых кораблей Crew Dragon. Одним из наиболее важных результатов программы МКС является создание надёжной международной кооперации, осуществляющей целевое использование комплекса [1].

Эксплуатация такого сложного объекта, как МКС, требует поддержания высоты орбиты в соответствии с предварительно выбранным высотным профилем. От рационально выбранного высотного профиля зависит стоимость сборки МКС и надёжность выполнения транспортных операций при эксплуатации орбитальной станции (ОС). Орбита МКС постоянно снижается из-за аэродинамического сопротивления атмосферы, а темп падения зависит от текущей высоты орбиты и интенсивности солнечного излучения, которое имеет 11-летний цикл и характеризуется индексом солнечной активности F 10,7 , соответствующим плотности потока солнечного радиоизлучения с длиной волны 10,7 см. Без своевременного маневрирования любой космический объект на низкой околоземной орбите становится космическим мусором с последующим неконтролируемым входом в атмосферу Земли. Чтобы избежать такого негативного сценария, необходимо постоянно проводить манёвры для поддержания высоты орбиты МКС. Наряду с поддержанием высоты манёвры станции должны обеспечивать баллистические условия для сближения со станцией кораблей посещения, посадки пилотируемых кораблей в заданном районе Земли, а иногда и для выполнения манёвров уклонения от космического мусора ( Debris avoidance maneuver — DAM ).

Четверть века — солидный срок по меркам ОС, который позволяет рассматривать эволюцию стратегии маневрирования с исторической точки зрения в сравнении с другими ОС. Так, станция третьего поколения «Мир» отработала на орбите 15 лет, ОС второго поколения «Салют-6» и «Салют-7» — около пяти лет, а самая долговременная из ОС первого поколения Skylab прослужила и того меньше — около года. В преддверии работ по созданию будущей Российской орбитальной станции (РОС) такой анализ видится полезным и своевременным.

Основные этапы полёта МКС

Можно выделить пять основных этапов (рис. 1), реализованных за 25 лет полёта МКС:

-

1) начальный этап — от выведения ФГБ «Заря» до запуска служебного модуля «Звезда» (1998–2000 гг.);

-

2) первая стадия строительства МКС до катастрофы STS Columbia (2000–2003 гг.);

-

3) этап приостановки строительства МКС из-за временного прекращения полётов STS (2003–2005 гг.);

-

4) вторая стадия строительства МКС после возобновления полётов STS (2005–2011 гг.);

-

5) текущий этап полёта МКС после прекращения эксплуатации STS (2011–2023 гг.).

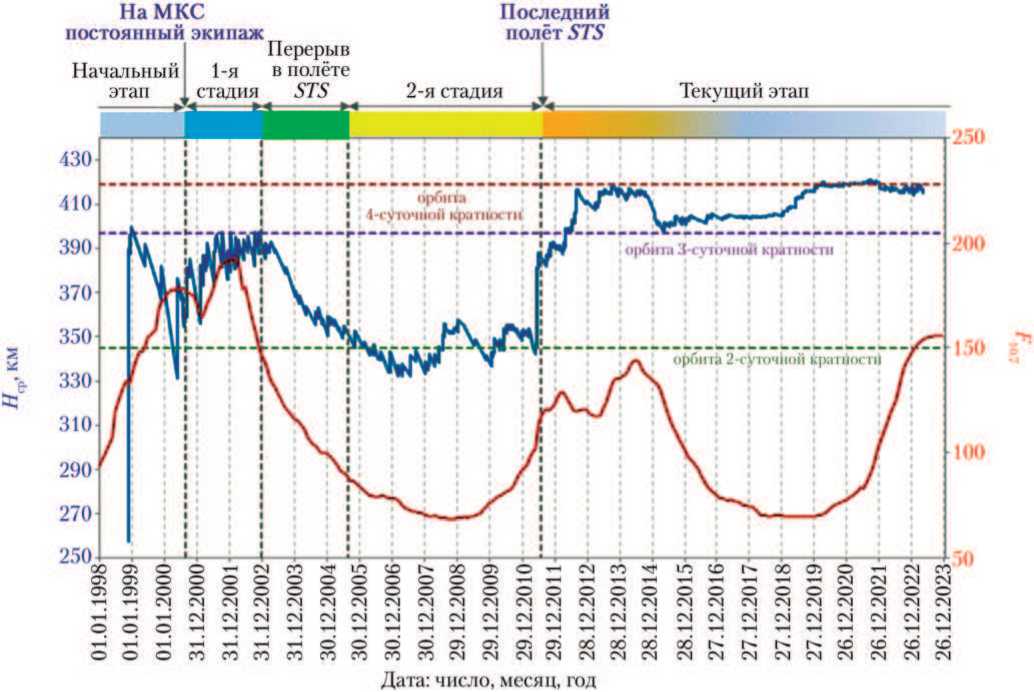

На начальном этапе МКС в основном находилась в автоматическом беспилотном режиме за исключением коротких пилотируемых экспедиций STS . Манёвры поддержания высоты выполнялись с помощью двигательных установок ФГБ и STS . Всего было выполнено 22 манёвра для поддержания высоты орбиты МКС на уровне 350…370 км. Главной задачей при маневрировании на начальном этапе было обеспечение баллистических условий для сближения МКС со служебным модулем (СМ) «Звезда» и проведения трёх стыковок с STS , доставлявших другие модули для МКС.

На первой стадии строительства МКС главным приоритетом при маневрировании, согласно Правилам полёта, было обеспечение баллистических условий для полётов STS , выполнявших основную работу по доставке новых модулей для aмериканского сегмента МКС. Индекс солнечной активности F 10,7 на данном этапе был достаточно высоким (рис. 1), что требовало выбора максимально допустимой высоты орбиты МКС. Была выбрана высота 380…390 км — максимально возможная для полётов STS . К концу 2002 г. было осуществлено 16 полётов STS с крупногабаритными грузами. Поддержание высотного профиля на этом этапе осуществлялось двигательными установками STS и ТГК «Прогресс».

Рис. 1. Высотный профиль МКСH ср ( — ) и индекс солнечной активности F 10 7 ( — ) за 25 лет (рисунок создан авторами)

После катастрофы STS Columbia в феврале 2003 г. полёты кораблей Space Shuttle были временно прекращены, что привело к остановке строительства МКС. Фактически к этому моменту было выполнено чуть более трети запланированных полётов STS для завершения развёртывания МКС. На этом этапе поддержание жизнедеятельности МКС осуществлялось за счёт российских кораблей «Союз ТМА» и «Прогресс М». Комиссией по расследованию катастрофы STS Columbia было рекомендовано увеличить стартовую массу STS для размещения дополнительного ремонтного комплекта на случай разрушения теплозащиты STS во время старта, что в свою очередь ограничило энергетические возможности кораблей Space Shuttle и потребовало снижения рабочей высоты орбиты МКС до 340…350 км. Понижение высоты орбиты проводилось постепенно в течение всего этого этапа. Благоприятным фактором с точки зрения затрат топлива являлась наметившаяся с 2001 г. тенденция к снижению индекса солнечной активности, приводящая к уменьшению аэродинамического сопротивления атмосферы.

После возобновления полётов STS начался новый этап полёта, соответствующий второй стадии интенсивного строительства МКС. Высота орбиты МКС во время полёта первого STS была 353 км, но впоследствии на этой стадии не превышала 345 км. Исключением был последний полёт корабля Space Shuttle ( STS -135) со стыковкой на высоте ~380 км. На этом этапе был выполнен 21 полёт кораблей Space Shuttle , после чего американский cегмент МКС достиг окончательной конфигурации. Высота орбиты МКС на этом этапе была близка к орбите двухсуточной кратности [2] (рис. 1), что давало определённые преимущества при планировании полётов STS . В зависимости от фазового угла, схема сближения кораблей Space Shuttle могла быть либо двухсуточной, либо трёхсуточной [3]. Орбита, близкая к орбите двухсуточной кратности, позволяла при оптимально выбранной начальной фазе обеспечивать менее длительную двухсуточную схему сближения с МКС на весьма продолжительном (до 10 суток) окне дат стартов.

После завершения полётов STS в 2011 г. устранился основной фактор, сдерживающий подъём орбиты МКС, после чего фактически начался текущий эксплуатационный этап, с началом которого высота орбиты МКС достаточно интенсивно (чуть более чем за год) была увеличена на 70 км и доведена до 415 км (рис. 1). Целью поднятия высоты была экономия топлива на поддержание орбиты МКС, а уровень 415 км диктовался уже энергетическими возможностями космического корабля (КК) «Союз ТМА». На данном этапе главным приоритетом при планировании манёвров и выборе высоты орбиты МКС стало создание наилучших условий для сближения с МКС КК «Со-юз-ТМА» и его посадки, при этом обеспечение условий для посадки является приоритетным. Это позволило с 2012 г. перейти на быструю четырёх-витковую схему сближения российских кораблей, которая обладает очень узким диапазоном начальных фазовых углов [4]. Очевидно, что выполнить эту задачу при активном использовании кораблей Space Shuttle было бы затруднительно. С июля 2018 г. была реализована первая двухвитковая схема сближения ТГК «Прогресс МС», а с 2020 г. эта схема используется при стыковках пилотируемых кораблей «Союз МС» [5]. Допустимый фазовый диапазон для её реализации был уже в три раза меньше, чем для четырёх-витковой схемы, но опыт, полученный баллистиками РКК «Энергия» при формировании баллистических условий для реализации быстрых схем, позволил справиться и с этой проблемой.

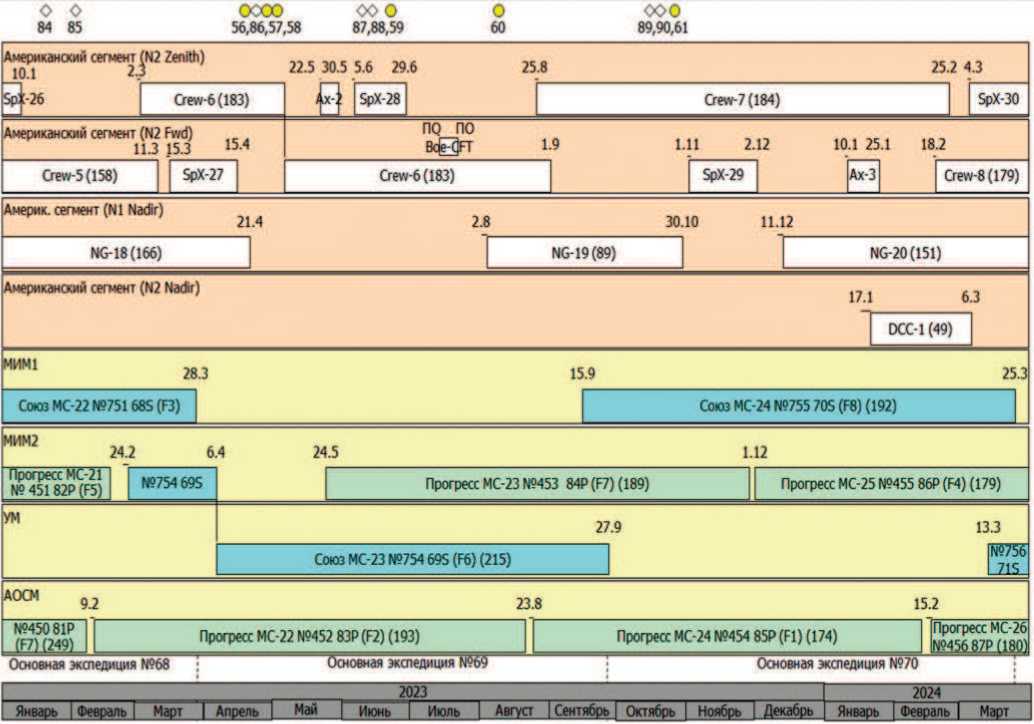

Другой особенностью этапа эксплуатации стало общее увеличение количества полётов как пилотируемых кораблей «Союз ТМА» и Crew Dragon (до шести полётов в год), так и кораблей, осуществляющих логистическую поддержку МКС — российские ТГК «Прогресс МС», европейские ATV (до 2014 г.), японские HTV (до 2020 г.), американские Cargo Dragon и Cygnus . Чтобы продемонстрировать интенсивность проводимых операций на МКС, на рис. 2 представлен план полёта на 2023 год, включающий 16 стыковок различных кораблей с МКС.

Рис. 2. Программа полёта МКС на 2023–2024 гг. (рисунок создан авторами)

Характеристики маневрирования МКС

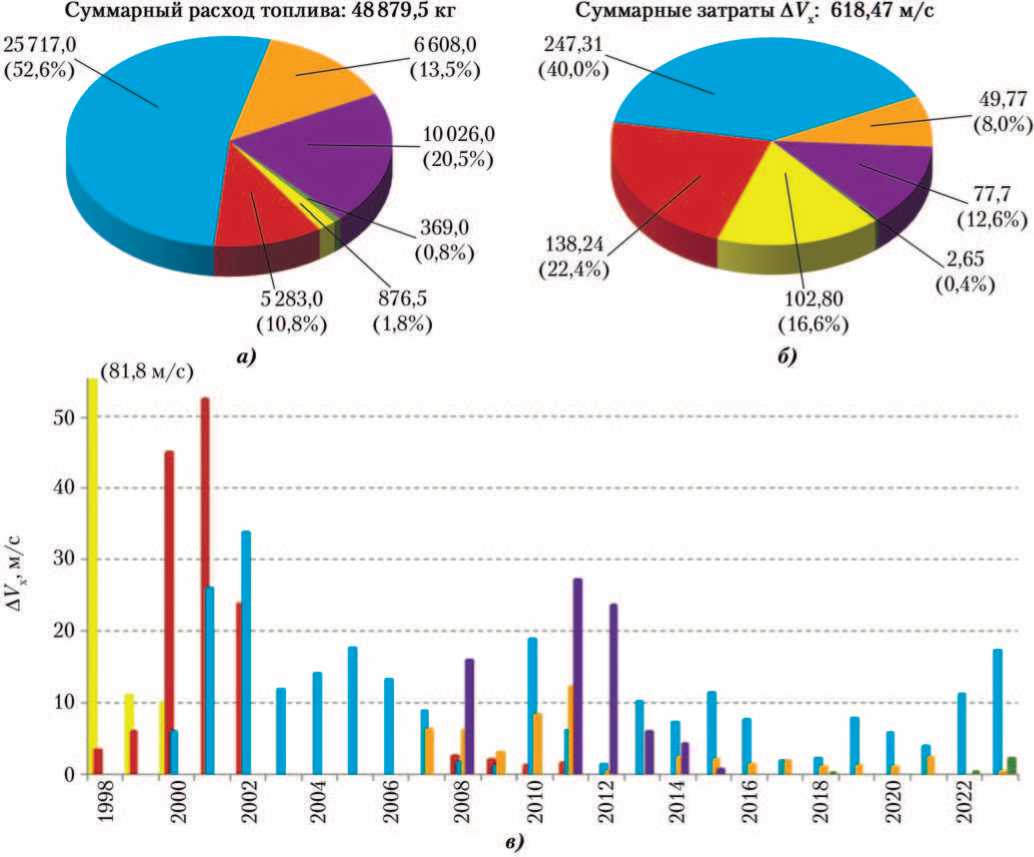

Анализ параметров маневрирования МКС за 25 лет её функционирования, представленный на рис. 3, показывает, что годовое количество манёвров (рис. 3, а ),

затраты характеристической

Так, в начальный период количество манёвров было невелико и в основном определялось необходимостью поддерживать выбранный высотный профиль. На втором этапе, после начала интенсивного строительства МКС, их количе-

Δ V x (рис. 3, б ) существенно этапах полёта.

и расход топлива различались на

скорости

(рис. 3, в ) разных

ство существенно возросло и достигло

максимума в 2001 г.

32 манёвра, что

Начальный 1-я этап стадия

Перерыв в полёте 575

2-я сталия

Л 5

о S

° 5

Oi

s

я ■

является рекордным годовым показателем за все 25 лет функционирования МКС. Снижение количества манёвров в после-

Текущий этап

дующие годы

с периодом приостановки а также со солнечной (см. рис. 1).

совпадает временной

полётов STS , снижением активности

С момента

запуска СМ «Звезда» наименьшее количество

манёвров (пять) проведено в 2009 г., значение индекса нечной активности

было когда сол-было

на минимуме (70–75).

В 2010–2011 гг. количест во манёвров вновь уве

личилось (21

-

в 2011 г.)

из-за необходимости постепенного увеличения высоты орбиты МКС. Кроме этой были и другие причины увеличения количества манёвров, а именно переход к практике

запусков

четырёх пило-

тируемых кораблей «Со-

юз» в год Согласно

(2009–2018 гг.).

статистике за

2010–2018 гг., среднее количество манёвров увеличилось почти в два

раза (до 15) по сравне нию со средним значе нием (~8), что соответ

-

-

ствует периоду полёта МКС с 2003 по 2009 гг.

с

§ X и Л

Рис. 3. Статистика

манёвров

МКС

«)

по годам:

а — по количеству манёвров

в год;

б — по затратам характеристической скорости; в — по расходу топлива (рисунки созданы авторами)

Причиной

увеличения

количества манёвров в

этот период

стал и пере-

ход в 2012 г. на быструю четырёхвитковую схему

сближения кораблей

ностью этой

российских

Особен схемы яв

-

-

ляется очень узкий, по сравнению с двухсуточной схемой сближения, диапазон начальных фазовых

углов шириной ~25 ° [4]. Для «попадания» фазового угла в запланированную дату старта в этот диапазон требуется проведение нескольких манёвров до старта КК. За неделю до запуска проводится «подчищающий» манёвр, который обеспечивает парирование ошибок прогноза движения МКС, а также позволяет с высокой вероятностью обеспечить попадание в заданный фазовый диапазон даже в случае последующего проведения внепланового манёвра уклонения от космического мусора.

Количество проведённых манёвров в год (рис. 3, а) имеет прямую корреляцию с ежегодными затратами характеристической скорости Л Vх (рис. 3, б), что нельзя сказать про ежегодный расход топлива (рис. 3, в), который зависит как от характеристической скорости, так и от текущей массы МКС. Поэтому, несмотря на большое количество манёвров в 2000 г., фактический расход топлива из-за небольшой массы МКС в этот период составил не более одной тонны. В 2001–2002 гг. бóльшая часть манёвров была выполнена с помощью двигательных установок STS (22 — в 2001 г.), что не способствовало эффективному расходу топлива, поскольку масса STS была сопоставима с МКС, и ежегодный расход топлива превысил 3 т. На текущем этапе, когда МКС практически достигла проектной массы, расход топлива уже напрямую соответствует затратам характеристической скорости на выполнение манёвров (рис. 3).

На рис. 4 представлены затраты характеристической скорости Л V х и расход топлива по кораблям посещения МКС.

Рис. 4. Распределение затрат на проведение манёвров по модулям и кораблям посещения: а — по суммарному расходу топлива; б — по суммарным затратам характеристической скорости АVx для реализации импульсов; в — по Л Vx реализованных импульсов на различных этапах полёта МКС; В — функционально-грузовой блок «Заря»; В — STS; В — «Прог;ресс»; В — служебный модуль «Звезда»; В — ATV; В — Cygnus (рисунки созданы авторами)

За 25-летний период было использовано почти 49 т топлива (рис. 4, а ), а самый большой годовой расход топлива ~6,5 т был зафиксирован в 2011 г. (рис. 3, в ). Суммарный импульс скорости, «приложенный» к МКС, составил ~618 м/с (рис. 4, б ). Такие затраты характеристической скорости позволили бы поднять высоту орбиты МКС за один раз более чем на 1 200 км.

Представленные данные показывают, что бóльшая часть топлива на манёвры была израсходована через двигательные установки кораблей «Прогресс М» и ATV : 52 и 21% соответственно. При этом необходимо отметить, что с 2008 по 2014 г. основную работу по доставке топлива и выполнению манёвров взял на себя европейский грузовой корабль ATV (рис. 4, в ), который стыковался к российскому сегменту МКС, и в обеспечении этой операции большая заслуга инженеров РКК «Энергия». При выполнении манёвров с использованием двигательной установки ФГБ «Заря» и СМ «Звезда» было использовано топливо, доставленное на МКС кораблями «Прогресс». С учётом выполнения манёвров с использованием двигательной установки ФГБ «Заря» и СМ «Звезда», использующих топливо, доставленное на МКС кораблями «Прогресс», за 25 лет российский грузовой корабль, воистину являющийся «рабочей лошадкой» МКС, доставил ~68% топлива, или примерно 33 т, для выполнения манёвров ОС.

Структура проведённых манёвров

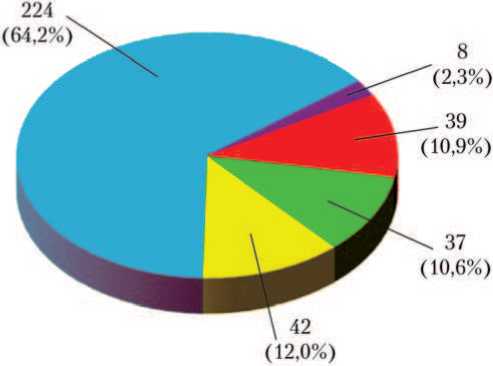

Все проведённые манёвры можно условно разбить на несколько групп, различающихся по назначению (рис. 5).

Самая многочисленная группа представляет собой манёвры фазирования, направленные на обеспечение баллистических условий для сближения с МКС и посадки кораблей STS, «Союз» и «Прогресс». Помимо фазирования эти манёвры обеспечивают поддержание высоты орбиты МКС в соответствии с выбранной стратегией. Необходимо отметить, что некоторые из перечисленных манёвров были тормозными, т. е. направленными против орбитального движения, что приводило к снижению высоты орбиты МКС, но их выполнение способствовало эффективному достижению требуемых баллистических условий, например, для сближения со станцией или посадки пилотируемых кораблей «Союз». Другая часть, выделенная на рис. 5 зелёным цветом, представляет собой импульсы подъёма и сближения, которые использовались на начальном этапе полёта МКС до стыковки с СМ «Звезда». В эту же группу входят манёвры довыведения, которые напрямую не были связаны со сближением и использовались при смене высотной стратегии или значительном изменении высоты орбиты на начальном этапе и после завершения полётов STS. Ещё одна большая часть манёвров условно названа тестовыми (обозначена жёлтым цветом). Эти манёвры совмещались с фазированием, но главной их целью была либо проверка нового программного обеспечения для управления МКС, либо отработка манёвров на двигателях кораблей посещения. Например, за 2018–2023 гг. проведены четыре тестовых манёвра с использованием двигателей Cygnus и последовательным увеличением импульса от 0,05 до 1,39 м/с. Успешное проведение этих тестов позволит использовать КК Cygnus в качестве штатных средств для маневрирования МКС наряду с ТГК «Прогресс МС».

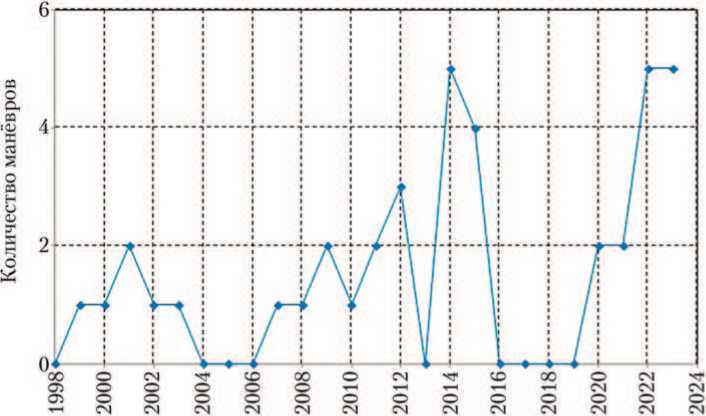

Следующей группой манёвров является уклонение от космического мусора ( DAM ) (рис. 6), которое впервые стало применяться на МКС.

Рис. 5. Распределение проведённых манёвров МКС по назначению: ■ — довыведение; ■ — тесты; ■ — фазирование; ■ — аварийные; ■ — уклонения (рисунок создан авторами)

С 1998 по 2023 г. было выполнено 39 манёвров уклонения, из них в период с 2004 по 2010 г., когда средняя высота орбиты МКС была 330…360 км, было выполнено только пять манёвров, а, к примеру, при высоте орбиты ~415 км только в 2014 г. выполнено такое же количество уклонений. Этот факт демонстрирует заметную связь между высотой орбиты и вероятностью столкновения с космическим мусором. Очевидно, что уменьшение высоты полёта МКС будет способствовать снижению риска столкновения с космическим мусором. На сегодня средняя высота орбиты МКС составляет 416 км, что повышает риск опасного сближения с космическим мусором на 10–15%, по сравнению с орбитой, находящейся на 20 км ниже. Так, за период с 2016 по 2019 г., когда средняя высота орбиты МКС составляла 400…405 км, не было проведено ни одного манёвра уклонения, тогда как, после подъёма орбиты до нынешнего значения, с 2020 г. по декабрь 2023 г. проведено уже 14 манёвров уклонения. При уменьшении высоты полёта МКС риск столкновения с космическим мусором снижается из-за быстрого схода осколков с орбиты на низких высотах. Необходимо отметить, что манёвры уклонения имеют случайный характер и существенно усложняют планирование полёта МКС. Возможность минимизации импульса при варьировании его направления для манёвра уклонения позволит значительно снизить их влияние на планирование полёта.

И наконец, ~2% манёвров были аварийными и в основном прекращались досрочно, т. е. не достигая поставленной цели.

Особенности маневрирования МКС для обеспечения быстрых схем сближения

Как уже упоминалось, начиная с 2012 г. в практику полётов российских кораблей стали внедряться быстрые схемы сближения: сначала четырёх-витковая, позволившая проводить стыковку через шесть часов после старта, а с 2018 г. — и двухвитковая схема [5], длительность сближения по которой сократилась до трёх часов. Особенность выбора плана манёвров МКС при подготовке к быстрому сближению состоит в том, чтобы обеспечить на момент старта необходимую фазу — угловое расстояние между КК и МКС — в заданном диапазоне , при выходе из которого потребуется повышенный расход топлива на сближение. Для реализации четырёхвитковой схемы ширина фазового диапазона составляет 25 ° , а для двухвитковой — не превышает 8 ° [5]. Для сравнения — ширина фазового диапазона классической двухсуточной схемы составляет 200 ° , что позволяет осуществлять запуск КК к МКС без дополнительных мероприятий в каждые двое суток из трёх последовательных.

Помимо этого, за несколько дней до старта либо через несколько дней после запуска пилотируемого корабля,

Год

Рис. 6. Проведённые манёвры уклонения МКС от космического мусора (рисунок создан авторами)

как правило, планируется посадка другого корабля, при которой также должны быть обеспечены не менее жёсткие баллистические условия для его возвращения в требуемый район. При этом обеспечение условий для посадки является приоритетным по отношению к быстрой стыковке. Таким образом, выбор плана манёвров МКС сводится к решению комплексной задачи с одновременным обеспечением условий как для посадки, так и для быстрого сближения.

Решение такой сложной задачи очень чувствительно к возможным вариациям солнечной активности и внеплановым уклонениям МКС от космического мусора. Эти события носят случайный характер, их невозможно прогнозировать, но они могут привести к невыполнимости быстрой стыковки и последующей посадки в требуемый район. Так, при подготовке к запуску корабля «Союз ТМА-18М» 2 сентября 2015 г. по четырёхвитко-вой схеме, 26 июля (за 38 суток до старта) был проведён манёвр уклонения МКС от космического мусора. При этом солнечная активность в оставшиеся до старта дни оказалась существенно ниже прогнозируемой. Нарушение баллистических условий потребовало отказаться от быстрого сближения в пользу резервной двухсуточной схемы, а для посадки корабля «Союз ТМА-16М» план манёвров был оперативно пересмотрен.

Впоследствии при подготовке к быстрому сближению стратегия маневрирования была поправлена для повышения устойчивости к случайным возмущениям траектории МКС. Неблагоприятное изменение баллистических условий на момент даты старта КК компенсировалось коррекцией величины импульса и даты проведения плановых манёвров орбиты МКС. Вновь сформированный план за счёт правильного расположения манёвров позволял обеспечить оптимальные условия для реализации как быстрого сближения, так и посадки КК, несмотря на внеплановые манёвры уклонения МКС от космического мусора.

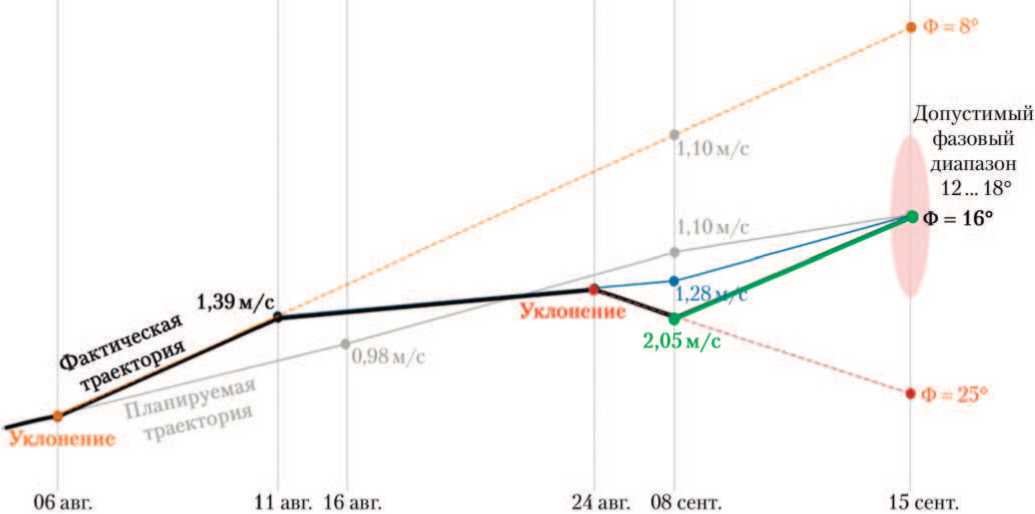

В качестве примера реализации такой стратегии рассмотрим подготовку баллистических условий к запуску корабля «Союз МС-24» 15 сентября 2023 г. и к последующей посадке корабля «Союз МС-23». Первоначальный план манёвров включал в себя выполнение двух коррекций орбиты: 16 августа и 8 сентября с помощью импульсов величиной 0,98 и 1,10 м/с соответственно (рис. 7). После экстренного уклонения МКС от космического мусора, проведённого 6 августа с выполнением манёвра уклонения, в результате которого станция получила импульс 0,3 м/с, и после переноса первой стадии манёвра на 11 августа по просьбе американских партнёров, план манёвров был изменён. Теперь величина импульса для манёвра, выполняемого 11 августа, составила 1,39 м/с, а для манёвра 8 сентября — 1,28 м/с. В период между этими манёврами, 24 августа, потребовалось очередное уклонение МКС от космического мусора, выполненное с помощью импульса величиной 0,3 м/с и направлением на торможение. Выбор этого направления диктовался необходимостью обеспечить приемлемые условия для посадки корабля «Союз МС-23» в заданный район.

Рис. 7. Изменение плана манёвров МКС для проведения быстрой стыковки (рисунок создан авторами)

Внеплановый манёвр уклонения привёл к изменению сентябрьского манёвра, величина импульса составила 2,05 м/с. Если бы в течение оставшейся недели до запуска корабля «Союз МС-24» (с 08.09 по 15.09.23) потребовалось вновь выполнить манёвр уклонения, то, с большой вероятностью, все баллистические условия, о которых говорилось выше, оставались бы в рамках допустимых, и дополнительных коррекций орбиты не потребовалось. Таким образом, выбранная стратегия маневрирования МКС позволила за счёт правильного расположения плановых манёвров обеспечить оптимальные условия для реализации как быстрого сближения, так и посадки, несмотря на выполнение двух внеплановых манёвров уклонения МКС от космического мусора. Образно выражаясь, стратегия напоминает игру в кёрлинг, когда удаётся победить за счёт правильной расстановки «своих» камней для защиты центра поля от «чужих» камней. Здесь роль «своих» камней играют плановые манёвры, «чужие» камни — это изменения солнечной активности и уклонения от космического мусора, а защита центра поля обеспечивает условия для проведения быстрой стыковки.

Схематично описанный пример представлен на рис. 7. Плановая траектория (серый цвет), проходя через «расставленные» манёвры, привела бы в центр допустимого фазового диапазона. Из-за уклонения 6 августа 2023 г. фаза в день старта составила бы 8 ° (оранжевый цвет), что не соответствовало допустимому диапазону. Изменение плана манёвров позволило парировать эту ситуацию (голубой цвет). После уклонения 24 августа выполнение второго манёвра без изменения величины импульса привело бы к сдвигу начальной фазы до 25 ° (красный цвет). Изменение величины импульса для манёвра, выполненного 8 сентября, вновь привёло фазу в допустимый диапазон (зелёный цвет).

Сравнение показателей маневрирования различных орбитальных станций

К моменту написания статьи за 25-летний период полёта МКС (с 1998 по 2023 г.) было выполнено 349 манёвров.

Суммарный расход топлива, выраженный в характеристической скорости, составил ~618 м/с. Для получения истинных расходов топлива на маневрирование из этого значения необходимо отнять импульсы довыведения ФГБ «Заря» до первой стыковки с STS-88 (~78 м/с), доставившего на орбиту Node 1 — первый крупногабаритный элемент для строительства МКС. Таким образом, используемый в сравнительном анализе расход топлива на маневрирование МКС составляет ~540 м/с. При этом средняя величина импульса составила ~1,6 м/с, а среднее количество манёвров в год ~13,6. По проведённой в 2013 г. оценке показателей маневрирования за период 15-летнего полёта МКС [6] эти параметры составляли 2,1 м/с и 13,8 манёвра в год соответственно. Так как последние 10 лет полёт МКС осуществляется в эксплуатационном режиме с небольшим изменением рабочей высоты орбиты (см. рис. 1), было проведено сравнение показателей манев- рирования отдельно за Так, средняя величина ставила уже 0,73 м/с количестве 13,3 манёвра видно, что именно на этот период. импульса сопри среднем в год. Оче-эти значения

следует ориентироваться при дальнейшем планировании манёвров на заключительном этапе полёта МКС.

Для качественной оценки параметров маневрирования МКС проследим по таблице, как менялись эти показатели у ОС с наиболее близкими к МКС характеристиками: станций второго поколения «Салют-6», «Салют-7» и особенно станции «Мир», которая, как и МКС, была станцией третьего поколения. Для МКС приводятся общие усреднённые данные за 25 лет, а также отдельно данные за первые 15 лет функционирования (по 2013 г.) и с 2014 г. по момент написания статьи.

Существенное различие в показателях маневрирования ОС (см. таблицу) требует дополнительного объяснения, представленного ниже.

-

1. Снижение (в полтора раза) среднегодового количества манёвров у ОС «Мир» по сравнению с ОС «Салют-6» и «Салют-7» объясняется переходом кораблей «Союз» на двухсуточную схему сближения, которая не требовала предварительного фазирования средствами ОС.

Показатели орбитальных станций по проведённым манёврам

Орбитальные станции

Среднегодовое количество манёвров

Среднегодовые суммарные затраты характеристической скорости, м/с

Усреднённый импульс, м/с

Средняя высота орбиты, км

Средний индекс F 10,7

«Салют-6»

10,5

99,7

9,50

345,6

177,43

«Салют-7»

8,8

85,4

9,70

339,5

107,25

«Мир»

6,1

28,0

4,60

369,9

130,17

МКС (25 лет)

13,6

21,6

1,60

390,0

119,00

МКС до 2013 г.

14,0

29,4

2,10

370,5

117,25

МКС с 2014 г. по наст. время

13,3

9,7

0,73

412,0

122,50

-

2. Меньшие средние годовые затраты характеристической скорости на манёвры у ОС «Мир» и МКС (почти в два-три раза) по сравнению с ОС «Салют-6» и «Салют-7» объясняются функционированием на более высоких орбитах.

-

3. Бóльшая величина усреднённого импульса у ОС «Салют-6» и «Салют-7» объясняется значительно меньшей массой по сравнению с ОС «Мир» (перед сведением с орбиты её масса составляла ~130 т) и МКС (~410 т — на конец 2013 г. и ~460 т — к 25-летию МКС), что позволяло выполнять манёвры с достаточно большими импульсами.

-

4. Если для сравнения показателей МКС взять данные за последний 10-летний этап эксплуатации, то налицо более чем двукратное (в 2,3 раза) превышение среднегодового количества манёвров на МКС по сравнению с ОС «Мир» при меньшем (в 6,3 раза) значении средней величины импульса. Последнее объясняется низкой тяго-вооружённостью МКС. Действительно, при одинаковой тяге используемых двигателей для проведения манёвров (100–200 кГ) и ограничении на длительность их работы, но при более чем трёхкратном превышении массы, снижается и величина исполняемого импульса. Как следствие, если уровень тяговооружён-ности ОС «Мир» позволил выполнить управляемое сведение с орбиты [7], то в случае с МКС данное обстоятельство будет серьёзным затрудняющим фактором при разработке стратегии будущего управляемого сведéния с орбиты [8].

-

5. Снижение значения величины среднегодовых суммарных затрат характеристической скорости за последний десятилетний период функционирования МКС объясняется значительно большей средней высотой её орбиты.

Применение опыта маневрирования МКС для Российской орбитальной станции

Сравнение параметров маневрирования по различным орбитальным станциям, представленное в таблице, позволяет, в соответствии с совокупным 50-летним опытом маневрирования орбитальными станциями, сделать прогноз и оценки по решению проблемы маневрирования РОС.

-

1. Так как масса РОС планируется в диапазоне 100…140 т, а высота орбиты функционирования ~370 км, наиболее близкой к РОС по этим характеристикам является ОС «Мир», из чего можно сделать предположение, что среднегодовой импульс на РОС составит ~28 м/с. Если на сегодня средний расход топлива на выполнение манёвра МКС (массой 460 т) с импульсом 1 м/с составляет ~170 кг, то для РОС этот показатель не превысит 40 кг, а среднегодовой расход топлива на маневрирование должен составить ~1 200 кг. Одним из способов существенно (более чем в пять раз) уменьшить это значение может быть переход на поддержание высоты орбиты с помощью электро-реактивной двигательной установки.

-

2. Среднегодовое количество манёвров на РОС, скорее всего, увеличится до 14 (как на МКС), но теперь уже не по причине низкой тяговооружённости, а из-за необходимости поддерживать очень узкий высотный диапазон орбиты РОС, чтобы сохранять солнечную синхронность орбиты. Таким образом, при среднегодовом импульсе 28 м/с прогноз по средней величине импульса на РОС составляет ~2 м/с.

-

3. При нахождении МКС на рабочей орбите высотой ~416 км в течение последних 10 лет на ней было проведено 22 манёвра уклонения от космического

мусора (см. рис. 6), т. е. в среднем 2,2 в год. За счёт более низкой рабочей орбиты РОС можно прогнозировать, что при сохранении нынешнего уровня загрязнённости космоса среднее количество манёвров уклонения РОС не превысит двух за год.

Заключение

Стратегия маневрирования МКС за 25-летний срок её эксплуатации не раз претерпевала изменения. Если на ранних этапах полёта основная задача маневрирования состояла в создании условий для сближения с МКС кораблей STS , то в последние 10 лет приоритетом стало обеспечение условий для сближения российских кораблей с МКС по быстрым схемам. Для этого, по мере приближения к запуску кораблей, манёвры МКС распределяются оптимальным образом, позволяя парировать нарушение баллистических условий из-за случайных событий (изменение солнечной активности или уклонение МКС от космического мусора). В настоящее время перед баллистиками стоит сложная задача обеспечения транспортных операций в условиях высокой интенсивности проводимых на МКС операций и жёстких ограничений на высотный профиль орбиты.

За весь срок эксплуатации МКС было выполнено 350 манёвров, станция получила приращение скорости около 618 м/с, а затраты топлива составили около 49 т. Более половины этого топлива (около 33 т) было доставлено на МКС российскими грузовыми кораблями «Прогресс».

Более 80% манёвров МКС были плановыми и обеспечивали поддержание высотного профиля, создание баллистических условий для запусков и посадок кораблей или использовались для изменения высоты орбиты МКС при смене высотной стратегии. Манёвры уклонения от космического мусора ( DAM ), которые впервые стали применяться на МКС, за время полёта станции проводились 39 раз.

Качественное сравнение МКС со станциями предыдущих поколений («Салют-6», «Салют-7» и «Мир») показывает, что оптимальная масса будущей Российской орбитальной станции должна составлять от 100 до 200 т. Затраты топлива на поддержание орбиты РОС могут быть существенно снижены при использовании электро-ракетной двигательной установки.

Необходимо отметить, что за 25 лет полёта МКС не было ни одного года, чтобы все запланированные операции проходили строго в соответствии с заранее определённым графиком (см., например, рис. 2). Очень часто требовались многочисленные изменения плана полёта, в т. ч. по нетехническим причинам. К чести баллистиков РКК «Энергия», совместно с их коллегами из службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (ЦУМ-М) и при тесном содействии баллистической группы NASA , им всегда удавалось успешно выполнить поставленную задачу. Изложенная стратегия маневрирования позволила оперативно реагировать на «возмущающие» процессы. За всё время полёта не было нештатных ситуаций или аномалий, обусловленных баллистическим обеспечением.

При подготовке статьи использовались данные по проведённым манёврам МКС, любезно предоставленые баллистической группой ЦУП-М, каталог данных USSTRATCOM [9] с эфемеридами рассматриваемых объектов и истинные значения индекса солнечной активности по данным Канадского центра прогноза космической погоды [10].

Список литературы Эволюция стратегии маневрирования Международной космической станции за 25 лет эксплуатации. Анализ, сравнение, выводы

- Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование российского сегмента МКС: значимые научные результаты и перспективы // Космическая техника и технология. 2013. № 2. С. 3-18. EDN: SPDZZD

- Навигационное обеспечение полёта орбитального комплекса "Салют-6" -"Союз" - "Прогресс" /Под ред. Б.Н. Петрова и И.К. Бажинова. М.: Наука, 1985. 375 с.

- Мельников Е.К. Управление орбитальным движением МКС (1998-2018 гг.). Королёв: ЦНИИмаш, 2019. 2б1 с.

- Муртазин Р.Ф., Виноградов П.В., Александров А.П., Петров Н.К. "Быстрая" схема сближения: МКС становится ближе // Полёт. 2013. № 8. С.116-120. EDN: RDEELZ

- Патент RU 2657704 С1. МПК B64G 1/00 (2006.01). Способ управления движением космическим объектом при сближении с другим космическим объектом /Муртазин Р.Ф.; заявитель и патентообладатель - ПАО "РКК "Энергия". Заявка № 2017110006 от 24.03.2017. Опубликовано 14.06.2018. Бюл. № 17.

- Муртазин Р.Ф., Заборская Е.С., Александров А.П. Сравнительный обзор стратегии маневрирования МКС // Полёт. 2017. № 2. С. 27-35. EDN: ZZDVRF

- Luchinski V., Murtazin R., Sytin O., Ulybyshev Yu. Mission profile of targeted splashdown for space station Mir // Journal of Spacecraft and Rockets. 2003. № 40(5). P. 665-671. EDN: LIBGIZ

- Murtazin R., Menkin E., Grey Ch., Ovchinicov A., Grigoriev K. ISS controlled deorbit: challenges and solutions // 68 International Astronautical Congress 2017 (IAC 2017). Adelaide, 2017. P. 5376-5386. EDN: YBKTDN

- Data of USSTRATCOM. URL: http://www.space-track.org (accessed 23.11.2023).

- Solar radio flux - archive of measurements // Canadian Space Weather Forecast Centre: web site. URL: http://www.spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-5-eng.php (accessed 23.11.2023).