Эволюция верхнего горизонта солонца постагрогенного светлого Прикаспийской низменности по количественному распределению минералов различных гранулометрических фракций

Автор: Варламов Е.Б., Чижикова Н.П., Лебедева М.П., Чурилин Н.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 88, 2017 года.

Бесплатный доступ

Изучены морфологические, минералогические и физико-химические признаки проявления солонцового процесса в пахотном горизонте немелиорированного солонца за 50-летний период его постагрогенной эволюции. Проведен минералогический анализ отдельных гранулометрических фракций (˂1, 1-5, 5-10, >10 мкм) из микрогоризонтов, по морфологическим признакам, характерным для коркового солонца. Установлено, что в илистой фракции почвообразующего суглинка доминируют неупорядоченные сложные слюда-смектитовые образования, далее по уменьшению содержания - гидрослюды, хлориты, каолинит. Бывший пахотный горизонт выделяется в профиле иным соотношением тех же минеральных фаз, в составе илистых частиц преобладающими являются гидрослюды. Установлено, что во всех фракциях ˂1 мкм отмечается увеличение содержания кварца, калиевых полевых шпатов и плагиоклазов и относительное уменьшение хлорита и каолинита в бывшем пахотном горизонте по сравнению с нижележащими горизонтами старозалежного солонца. Проведенные исследования показали, что за 50-летний период постагрогенной эволюции произошла дифференциация минералогических показателей в пределах бывшего пахотного горизонта. Наиболее существенные изменения произошли в поверхностных микрогоризонтах AJ1el и AJ2el (в пределах верхних 3 см). Они обеднены илистой фракцией, а в ней слюда-смектитовыми образованиями и относительно обогащены тонкодисперсным кварцем, плагиоклазами и калиевыми полевыми шпатами. Самый верхний микрогоризонт AJ1el содержит наибольшее количество кварца и наименьшее хлорита и каолинита. В нижней части бывшего пахотного горизонта (Psn,pa) зафиксировано относительное увеличение содержания илистой фракции и смешанослойных слюда-смектитов. Полученные особенности дифференциации минералогического состава в пределах бывшего пахотного горизонта исходно немелиорированной почвы свидетельствуют о начальных стадиях формирования микропрофиля солонца за 50-летний период ее постагрогенной эволюции.

Солонцы, эволюция почв, глинистые минералы, смешанослойные образования, профильное распределение, культурно- образовательная ситуация

Короткий адрес: https://sciup.org/14313707

IDR: 14313707 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2016-88-96-120

Текст научной статьи Эволюция верхнего горизонта солонца постагрогенного светлого Прикаспийской низменности по количественному распределению минералов различных гранулометрических фракций

В современной литературе оценка солонцового процесса в целинных почвах и вторичного осолонцевания в мелиорированных почвах опирается на следующие физико-химические показатели: содержание обменного натрия, активность натрия при различном соотношении почва–раствор, степень элювиальноиллювиальной дифференциации, показатель адсорбируемости натрия SAR, кинетику набухания почв, показатель степени выраженности солонцового процесса с использованием расчетного балла В и др. (Антипов-Каратаев, 1953; Зырин, Орлов, 1958; Корнблюм, Мясников, 1982; Хитров, 1995; Новикова, Коваливнич, 2011) .

В минералогических работах по изучению интенсивности солонцового процесса преобладают исследования глинистых минералов (Корнблюм, Соколова, Градусов, Травникова, Чижикова и др.). И если в настоящее время исследования минералов крупных фракций (1–5, 5–10, >10 мкм) солонцов единичны (Травникова, Мясников, 1967; Чижикова и др., 1973; Травникова, 1967, 1977; Алексеев, 1999) , то работ по изучению изменения минералогического состава всего спектра гранулометрических фракций бывшего пахотного горизонта для оценки реставрации солонцового процесса за определенный промежуток времени нет.

Цель работы – анализ кристаллохимического состояния минералов разных фракций (<1, 1–5, 5–10, >10 мкм) и оценка их профильного распределения в постагрогенном солонце светлом для анализа эволюции его минеральных компонентов за 50-летний период.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послужил солонец, разрез которого заложен на слабовыраженном микроповышении заброшенного пахотного поля, расположенного на Еруслано-Торгунской плос- кой равнине (Саратовская обл., 50.62964 с.ш., 46.83176 в.д., 35 м над ур. м.), в наиболее древней сухостепной подсыртовой части. История залежи составляет около 50 лет и документально подтверждена сопоставлением космических снимков разных сроков наблюдений. В настоящее время на нем полностью сформировался естественный растительный покров с восстановившейся целинной полынно-житняково-мятликовой ассоциацией – мятликом луковичным, полынью Лерха (sp.), ромашником, житняком гребневидным, прутняком, кермеком Гмелина, грудницей мохнатой, тринией, без мхов (проективное покрытие около 40%).

Рельеф района исследований представляет собой бессточную равнину с хорошо выраженным мезорельефом – большими падинами и лиманами. Межпадинная равнина занята комплексом солонцовых почв микроповышений, светло-каштановых почв микросклонов с лугово-каштановыми (темноцветными черноземовидными) почвами микропонижений.

Территория, на которой находится изучаемый солонец, характеризуется резко континентальным климатом с многократным превышением испаряемости (около 1000 мм) над осадками (среднегодовая сумма осадков за период 1953–1999 гг. составила 291 мм). Среднегодовая температура воздуха +6.9°С. Летом иногда фиксируется +42°С, зимой –38°С. Глубина промерзания почв может достигать 1 м (Биогеоценотические основы…, 1974).

В изучаемом разрезе граница вскипания отмечается с 30 см, бурно кипит с 37(38) см. Зеркало грунтовых вод в момент взятия образцов 410 см (июнь 2013). Минерализация 13.757 г/л, состав воды – хлоридно-натриевый. Граница бывшего пахотного горизонта четко прослеживается на глубине 14 см.

По полевому определителю почв России ( 2008 ) почву можно отнести к постагрогенному солонцу светлому, который по Классификации и диагностике почв СССР (1977) рассматривался как старозалежный солонец мелкий солончаковый. По международной классификации WRB (2015) подобные целинные солонцы можно отнести к Gypsic Salic Solonetz (Albic, Siltic, Columnic, Cutanic, Differentic). Далее будем использовать название почвы “постагрогенный солонец”. Индексы горизонтов даны по полевому определителю почв России ( 2008 ).

Отбор образцов для минералогического анализа проводили из микрогоризонтов, свойства которых морфологически в поле различались по цвету и структуре. Эти микрогоризонты выделялись в пределах бывшего пахотного гор. Р тяжелосуглинистого состава мощностью 0–14 см:

микрогоризонт AJ1el, 0–1 см – наиболее светлый (белесоватосерый), с очень непрочносухарчатой (везикулярной) пористостью, в отдельных микрозонах с листоватой структурой и практически не содержащий мелких фрагментов гор. BSN. Далее этот микрогоризонт будем условно называть «везикулярной корочкой»;

микрогоризонт AJ2el, 1–3 см – отличается от выше лежащего-более заметным побурением и более прочной листоватой структурой;

микрогоризонт AJ3el, 3–7 см – количество бурых микрофрагментов увеличилось, структура стала относительно более прочной и тонкопризматической с элементами плитчатости;

микрогоризонт Рsn,pa, 7–14 cм – буровато-коричневатый, с очень непрочной тонкопризмовидной структурой.

Далее следуют образцы из генетических горизонтов солонца:

BSN, 14–30 см – темно-коричневый (7.5YR4/3) с мелкими бурыми пятнами (7.5YR4/4), легкоглинистый, мягкий, влажный уплотненный, с обилием тонких беловатых корней, структура непрочноореховатопризмовидная в верхней части и более призмовидная и остроугольная в нижней (ребра сглажены) граница ровная.

BSNdc, 30–45 см – палево-бурый (10YR6/4) с темно-бурыми (темно-серыми) потеками по граням структурных отдельностей, свежий, редкие корни, кубовидный, тяжелосуглинистый, граница ровная, переход заметный по гипсу.

BCAs,cs1, 45–80 см – палевый (10YR6/4), свежий с обильными выделениями мелкокристаллического желтоватого гипса и карбонатов, снежно-белыми редкими прожилками солей, редкие корни, переход постепенный – глыбистый, обильные мелкие солевые точки и гипсовые тонкокристаллические пятна, сыпучий (предположительно бывший пескообразный горизонт (по Роде).

BCAs,cs2, 80–100 см – палевый (10YR6/4), с более редкими выделениями гипса, есть кротовины (в них белые мелкокристаллические несоленые выделения), скопления гипсовых крупнокристаллических пятен распределены гнездами, структура крупноореховатая, есть редкие корни, переход постепенный.

Cca,s1, 100–140 см – палевый (10YR6/4), с обильными крупными (до 3–4 см) пятнами среднекристаллического (1 мм) гипса и обильными

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88 белоснежными прожилками солей. Обильные выделения солей и гипса, корней почти нет, книзу влажность возрастает, граница ровная.

Cca,s2, 140–150 см – палевый 10YR6/4, выделения солей и гипса более редкие, плотные друзы желтоватого крупнокристаллического гипса, тяжелосуглинистый.

Морфологически выраженный элювиально-иллювиальный микропрофиль в пределах пахотного горизонта изучаемого солонца сформирован, предположительно, в результате отсутствия былой его мелиорации, поскольку в случае постагрогенной эволюции мелиорированных солонцов такой дифференциации не отмечалось (Любимова, Новикова, 2012; Любимова и др., 2016) .

Основным методом исследования в данной работе является ренгендифрактометрический. Этим методом велись исследования на универсальном рентгендифрактометре HZG-4A. Режим сьемки: излучение Cu напряжение на трубке 30кВ сила тока 20мА, угловая скорость движения счетчика 2θ град/мин, расчеты производили с применением программного обеспечения дифрактометра-авто, версия 2014 разработчик ООО «Ирис». Фракции образцов разделяли отмучиванием по методике Горбунова (1963) . Карбонаты и гипс перед фракционированием удаляли. Изучен состав глинистых (фракция <1 мкм) и кластогенных минералов (фракциях 1–5, 5–10, >10 мкм). Диагностика минералов проведена по следующим методическим разработкам (Рентгеновские методы и структура …, 1965; Градусов, 1967; Соколова и др., 2005) . Количественные расчеты минералов выполнены по методическим рекомендациям ( Biscaye, 1965 , Cook at. al., 1975 ).

Содержание кальция и магния в водной вытяжке (1 : 5) определяли комплексонометрическим титрованием, натрий и калий – методом пламенной фотометрии; общую щелочность – титрованием серной кислотой по индикатору метиловому оранжевому; содержание хлорид-ионов – аргентометрическим методом по Мору, сульфат-ионов – осадительным титрованием по Айдиняну. Содержание карбонатов изучали алкалиметрическим методом по Козловскому. Обменные основания определяли методом Пфеффе-ра в модификации Молодцова и Игнатовой. Общее содержание сульфат-ионов для оценки содержания гипса определяли гравиметрическим методом согласно способу, предложенному Хитро-вым и Понизовским (1990). Содержание гипса оценивали по разнице между общим содержанием сульфатов в почвах за вычетом токсичного сульфата, перешедшего в водную вытяжку. Содержание токсичного сульфата рассчитывали как разницу (смоль(экв)/кг почвы) между содержанием сульфата и кальция в водной вытяжке (1 : 5) с учетом содержания растворенных гидрокарбонатов (Засоленные почвы России, 2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным химического анализа солевой профиль солонца четко делится на три части (табл. 1): гор. Р (0–14 см) не засолен, в средней части профиля (в исходных солонцовых горизонтах и первом подсолонцовом горизонте (14–50 см) отмечается постепенное увеличение засоление (от 0.1 до 0.6%) с преобладанием хлоридов натрия в составе солей. С 50 см общая картина засоления меняется: резко оно возрастает (сумма солей составляет 1.6– 1.9%) и изменяется химизм – соли представлены преимущественно токсичными сульфатами натрия.

Анализ состава обменных оснований, определенных в горизонтах с низкой степенью засоления, показывает, что на фоне относительно высокого и равного содержания обменного натрия верхние 5 см отличаются наименьшим его содержанием (табл. 2). Известно, что о степени выраженности солонцеватости в солонце по данным химического анализа можно судить только для слабозасоленных горизонтов (в этом разрезе до глубины 50 см), так как в засоленных горизонтах повышенная доля натрия обусловлена высоким количеством в почве легкорастворимых солей, особенно натрийсодержащих. Содержание натрия в ППК около 22–26% свидетельствует о средней степени солонцеватости указанных горизонтов.

По данным гранулометрического анализа изученная почва развита на крупнопылевато-иловатых тяжелых суглинках с резкой дифференциацией илистой фракции по элювиальноиллювиальному типу, что отчетливо диагностируется по данным, полученным при выделении фракций как по Качинскому (табл. 3), так и по Горбунову (табл. 4).

Таблица 1. Состав водной вытяжки солонца постагрогенного

Таблица 2. Состав обменных оснований в солонце постагрогенном, %

|

Горизонт |

Глубина, |

Ca 2+ |

Mg 2+ |

Na + |

K + |

Сумма |

Доля Na + |

|

см |

смоль(экв)/кг |

в ППК, % |

|||||

|

AJel |

0–5 |

5.68 |

03.71 |

0.48 |

0.79 |

10.66 |

04.5 |

|

Psn, pa |

5–14 |

5.35 |

06.14 |

1.91 |

0.46 |

13.86 |

13.8 |

|

BSN 1 |

14–20 |

6.73 |

10.97 |

6.08 |

0.47 |

24.25 |

25.1 |

|

BSN 2 |

20–30 |

4.73 |

09.88 |

5.27 |

0.35 |

20.23 |

26.1 |

|

BSNdc |

30–40 |

3.40 |

09.50 |

3.85 |

0.30 |

17.05 |

22.6 |

Таблица 3. Гранулометрический состав постагрогенного солонца, % (по Качинскому)

|

Глубина, см |

Содержание фракций, %; размер частиц, мм |

W , % |

|||||||

|

1– 0.25 |

0.25– 0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

>0.01 |

<0.01 |

||

|

0–5 |

1.71 |

20.70 |

38.65 |

9.49 |

12.05 |

17.40 |

61.06 |

38.94 |

1.45 |

|

5–14 |

0.90 |

18.36 |

33.29 |

8.73 |

11.96 |

26.76 |

52.55 |

47.45 |

1.88 |

|

14–20 |

0.58 |

18.37 |

25.47 |

6.80 |

10.37 |

48.41 |

34.42 |

65.58 |

3.69 |

|

20–30 |

0.98 |

17.65 |

25.63 |

7.00 |

09.60 |

39.14 |

44.26 |

55.74 |

2.96 |

|

30–40 |

1.41 |

19.74 |

29.13 |

6.10 |

09.49 |

34.13 |

50.28 |

49.72 |

2.34 |

|

50–70 |

0.82 |

37.34 |

09.08 |

4.90 |

13.20 |

34.66 |

47.24 |

52.76 |

2.76 |

|

80–100 |

1.33 |

19.42 |

27.58 |

6.32 |

10.88 |

34.47 |

48.33 |

51.67 |

2.58 |

|

100– 140 |

5.76 |

34.77 |

22.47 |

5.74 |

06.93 |

24.33 |

63.00 |

37.00 |

5.57 |

* W – гигроскопическая влага, %.

Таблица 4. Содержание гранулометрических фракций в постагрогенном солонце, % (по Горбунову)

|

Горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракций, %; размер частиц, мкм |

|||

|

<1 |

1–5 |

5–10 |

>10 |

||

|

AJ1el |

0–1 |

16.44 |

07.55 |

8.79 |

67.22 |

|

AJ2el |

1–3 |

20.24 |

12.08 |

8.16 |

59.52 |

|

AJ3el |

3–7 |

22.42 |

10.85 |

7.98 |

58.75 |

|

Psn,pa |

7–10 |

26.32 |

06.11 |

7.47 |

60.11 |

|

BSN |

14–28 |

45.03 |

08.48 |

5.97 |

40.52 |

|

BCAs,cs |

55–80 |

31.05 |

05.31 |

4.06 |

59.58 |

|

Cca,s |

130–135 |

22.36 |

02.33 |

1.79 |

73.52 |

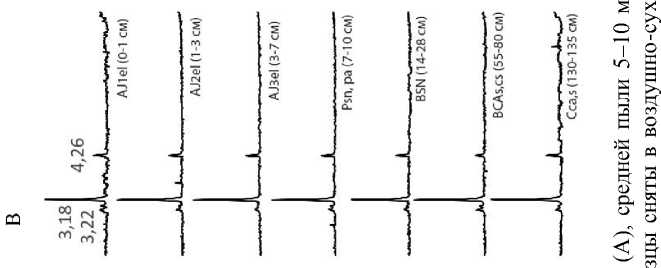

При детальном профильном анализе распределения гранулометрических фракций в пределах гор. Р видно, что в микрогоризонте AJ1el, «везикулярной корочке», отмечается минимальное содержание илистой фракции. Ниже содержание илистого веще- ства постепенно увеличивается, достигая максимума в микрогоризонте Psn,pa (26.32%) – на контакте с исходной солонцовой частью профиля. Глубже количество илистой фракции скачкообразно увеличивается в 2–3 раза, распределяясь в пределах нижней части профиля относительно однородно (около 31%). Только на контакте гор. BCAs,csк/Cca,s (80 см) отмечено его резкое уменьшение до 22.36%, что, по видимому, можно связать с исходной литологической неоднородностью отложений. Это предположение подтверждается резким увеличением на этой глубине количества песчаных фракций.

Таким образом, однотипный элювиально-иллювиальный характер распределения илистых фракций, исследованных двумя методам (по Горбунову и по Качинскому), позволяет говорить, что оба метода в данном случае показывают полное диспергирование почвенной массы и полный выход ила из агрегатов (рис. 1).

Содержание фракции, %

О 20 40 60 80

Рис. 1. Распределение гранулометрических фракций по профилю поста-

грогенного солонца, % (по Горбунову).

Детализация внутрипрофильного распределения групп частиц > 1 мкм, включающих в себя фракции размерностью 1–5, 5–10, > 10 мкм, выявила разделение профиля солонца на слои: бывшего пахотного горизонта глубиной до 14 см и нижележащую толщу с 14 до 140 см. Для бывшего пахотного горизонта установлены максимальные значения содержания частиц размером > 10 и 5–10 мкм и наличие тенденции к внутригоризонтному перераспределению фракций > 1 мкм в сторону облегчения этого горизонта. Такое распределение пылеватых фракций в пределах бывшего пахотного горизонта хорошо согласуется с выявленными полевыми морфологическими отличиями новообразованных микрогоризонтов. Разница в содержании пылеватых частиц между пахотным микрогоризонтом и нижележащими исходного профиля имеет высокую градиентную дифференциацию, а содержание гранулометрических фракций > 1 мкм показывает их максимальное содержание в надсолонцовой части профиля.

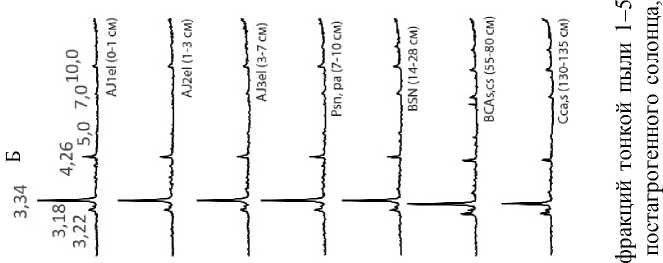

Минералогический состав фракции < 1 мкм. Илистая фракция почвообразующей породы тяжелого суглинка представлена следующими минеральными компонентами: доминирует сложное неупорядоченное смешанослойное образование с чередованием пакетов смектитового и слюдистого типов. Среди этого типа образований преобладают слюда-смектиты с высоким содержанием смектитовых пакетов. Далее по убыванию содержания следуют гидрослюды в основном триоктаэдрического типа, несовершенный каолинит, магнезиально-железистый хлорит. На этом фоне в пределах пахотного горизонта сформировался микропрофиль глинистого материала, для которого характерны типовые особенности распределения минеральных фаз и особенности их кристаллохимии, отмечаемые в целинных солонцах: надсолонцовые, солонцовые и подсолонцовые горизонты (Чижикова и др., 1973; Травникова, 1976, 1977) (табл. 5). Пахотный горизонт существенно обеднен смешано-слойными образованиями со смектитовым пакетом (21.2–30.3%) при доминировании гидрослюд в основном триоктаэдрического типа (60.6–69.2%). Солонцовые горизонты исходного профиля солонца характеризуются значительным увеличением содержания смешанослойных образований со смектитовым пакетом (примерно в 2 раза). При пересчете на образец почвы в целом этот показатель увеличивается в еще большей степени.

Полученные материалы показывают, что в пределах гомогенизированного при распашке материала надсолонцовых горизонтов за фиксированный период времени (50 лет) сформировался вложенный микропрофиль с начальной стадией дифференциации по солонцовому типу (рис. 2). Так, по кристаллохимическим параметрам минералов выделяется элювиальный микрогоризонт «корочки» AJ1el (0–1 см). Смешанослойные образования в этом микрогоризонте несут информацию о существенной разупорядоченности структуры этого минерала. В то же время интенсивность и малая асимметрия рефлекса при 1.0 нм свидетельствует о более совершенном структурном состоянии гидрослюд. Можно предположить, что в первую очередь процессу разрушения подвергается смектитовая фаза, в то время как гидрослюдистая пополняется менее выветрелыми компонентами из пылеватых фракций.

Другой особенностью этого микрогоризонта AJ1el является высокое количество тонкодисперсного кварца, калиевых полевых шпатов, плагиоклазов, как по сравнению с нижележащими микрогоризонтами в пределах бывшего пахотного горизонта, так и с исходными солонцовыми горизонтами, не затронутыми распашкой.

Таблица 5. Соотношение минералов фракции <1 мкм в постагрогенном солонце, %

|

Горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракции <1 мкм, % |

Состав минералов во фракции <1 мкм, % |

Состав минералов фракции <1 мкм в почве в целом, % |

||||

|

смеша-нослой-ные об-разова-ния |

гидрослюды |

каолинит + + хлорит |

смеша-нослой-ные образования |

гидрослюды |

каолинит + + хлорит |

|||

|

AJ1el |

0–1 |

16.44 |

26.1 |

65.0 |

8.9 |

4.3 |

10.7 |

1.5 |

|

AJ2el |

1–3 |

20.24 |

21.2 |

69.2 |

9.6 |

4.3 |

14.0 |

1.9 |

|

AJ3el |

3–7 |

22.42 |

30.3 |

60.6 |

9.1 |

6.8 |

13.6 |

2.0 |

|

Psn,pa |

7–10 |

26.32 |

36.8 |

55.9 |

7.4 |

9.7 |

14.7 |

1.9 |

|

BSN |

14–28 |

45.03 |

44.8 |

47.8 |

7.5 |

20.2 |

21.5 |

3.4 |

|

BCAs,cs |

55–80 |

31.05 |

54.4 |

34.0 |

11.6 |

16.9 |

10.6 |

3.6 |

|

Cca,s |

130– 150 |

22.36 |

53.4 |

36.9 |

9.7 |

11.9 |

8.3 |

2.2 |

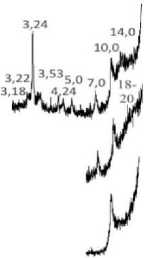

AJ1el (0–1 см)

AJ2el (1–3 см)

AJ3el (3–7 см)

а

б

в

Psn,pa (7–10 см)

BSN (14–28 см)

BCAs,cs (55–80 см)

Cca,s (130–135 см)

Рис. 2. Рентгендифрактограммы фракции ˂1 мкм, выделенных из постагрогенного солонца: а – образец в воздушно-сухом состояние; б – образец после сольватирования этиленгликолем; в – образец после прокаливания при 550 ° С в течение 2 ч.

Количество смешанослойных образований с набухающим пакетом несколько возрастает в микрогоризонте Psn,pa – в нижней части бывшего гор. Р, что видно, как при расчете на сумму компонентов ила, так и при пересчете на образец почвы в целом.

Таким образом, можно констатировать тренды начальной дифференциации материала бывшего пахотного горизонта поста-грогенного солонца за 50-летний период по поведению смешано-слойной фазы с набухающим пакетом как компонента в наибольшей мере информативного при оценке текстурной дифференциации профилей почв солонцовых комплексов. Можно отметить начальные стадии разрушения смешанослойной фазы с набухающим пакетом, существенное разупорядочивание ее структуры, переход в супердисперсное состояние, а также возможную миграцию в нижнюю часть бывшего пахотного горизонта в результате лессиважа. Материал из нижележащей части изучаемого микропрофиля с гор. AJ3el (3–7 см) содержит несколько большее количество смешанослойных образований с набухающим пакетом, часть которых находится в супердисперсном состоянии, диагностируемом по отражению воздушно-сухого образца в области 1.6 нм. Подобное состояние кристаллитов неоднократно описано в почвах солонцового комплекса, особенно наиболее ярко выраженные в солонцах содового химизма засоления (Чижикова и др., 1974; Чижикова и др., 2015) .

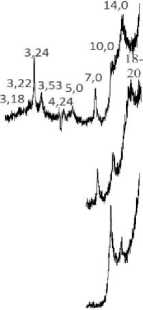

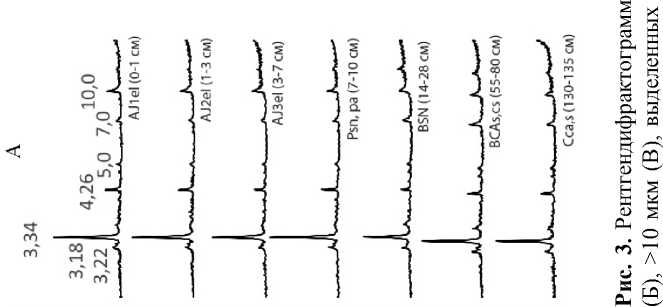

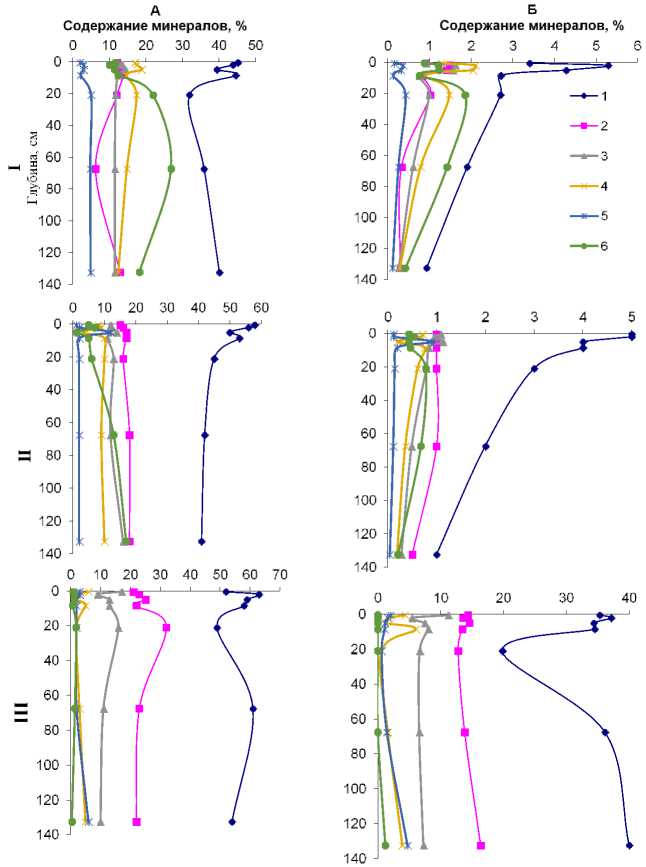

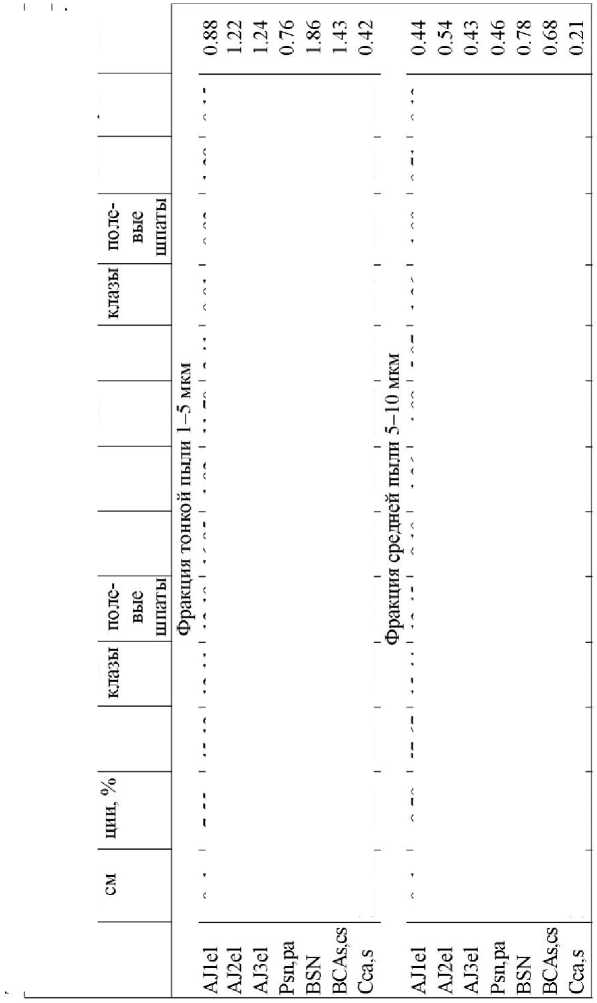

Минералогический состав тонкопылеватых фракций 1– 5 мкм . Распределение фракции тонкой пыли существенно отличается от характера распределения фракции ила более аккумулятивным накоплением ее в пределах бывшего пахотного горизонта с равномерным убыванием с глубиной (табл. 6, рис. 3). Основными минералами этой фракции являются кварц, далее по уменьшению в количественном содержании следуют: слюды, плагиоклазы, калиевые полевые шпаты, каолинит, хлорит. В пределах бывшего пахотного горизонта содержание кварца более чем 10% выше, чем в нижележащей части профиля солонца. Содержание хлорита колеблется в пределах 2–5%, каолинита – 10–18%. На долю плагиоклаза и калиевых полевых шпатов в этой фракции приходится около 25% от всех минералов, распределение их по профилю имеет спокойный характер с относительно ровными значениями 12.11–13.86% для плагиоклазов и 12.19–11.71% для калиевых

полевых шпатов. Для плагиоклазов и калиевых полевых шпатов имеется общая тенденция к некоторому уменьшению содержания в верхней части бывшего пахотного горизонта.

Морфологически выделяемый микрогоризонт на глубине AJ1el (0–1) см в тонкопылеватой фракции выделяется по содержанию кварца, количество которого имеет максимальные значения во вложенном микропрофиле солонца – 45.13%.

Содержание хлорита во вложенном микропрофиле характеризуется закономерным увеличением его количества сверху вниз в пределах верхних 10 см, что свидетельствует, по нашему мнению, о его наиболее интенсивном выветривании в верхних 3 см микрогоризонтов AJ1el и AJ2el. Распределение каолинита и слюд отличается относительно равномерным или неупорядоченным характером. Перерасчет содержания этих минералов на почву в целом общего тренда в их распределении не изменил.

Минералогический состав фракции 5–10 мкм средней пыли характеризуется наличием тех же компонентов, что диагностированы в тонкой пыли: доминирует кварц (49.6–57.7%), далее по убыванию содержания – плагиоклазы (15.4–16.8%), калиевые полевые шпаты (11.2–14.2%). Количество слюд в этой фракции резко снижено по сравнению с фракцией тонкой пыли.

В бывшем пахотном горизонте содержание слюд низкое (рис. 4), как и других слоистых силикатов. Например, количество хлорита здесь в 2 раза меньше, чем в нижележащих горизонтах. Самое низкое содержание хлорита зафиксировано в микрогоризонте AJ2el вложенного солонцового микропрофиля. Отмеченные тренды распределения слоистых силикатов зафиксированы и для почвы в целом. На фоне описанных закономерностей в распределении минералов данной размерности отмечено обеднение слюдой микрогоризонта AJ3el (3–7 см), в котором содержание слюд снижено до 2.56% на фоне 8.50%, отмечаемых в верхней части микропрофиля. Этот результат требует дальнейших исследований.

Минералогический состав фракции >10 мкм . На долю этой фракции приходится от 40.52 до 73.52% от всех фракций в изученном профиле. Распределение ее по микропрофилю новообразованного солонца характеризуется значениями от 67 в микрогоризонтах AJ1el до 60.11% в Psn,pa. Несмотря на значительное содержание этой фракции в профиле почвы, она менее информа-

Рис. 4. Характер распределения минералов по фракциям (А) и в перерасчете на почву в целом (Б): I – в тонкой пыли (1–5 мкм); II – в средней пыли (5–10 мкм), III – крупнозем (>10 мкм), 1 – кварц, 2 – плагиоклазы, 3 – калиевые полевые шпаты, 4 – слюды, 5 – хлорит, 6 – каолинит. Образцы сняты в воздушно–сухом состоянии.

Таблица 6. Распределение минералов в солонце постагрогенном по фракциям

Гори- Глуби- Содер- Содержание минералов во фракции. % Содержание минералов в почве, % зонт на от- жание кварц пла- калие- слюды хлорит каоли- кварц пла- калие- слю- хло- каоли- бора, фрак- ги0. вые нит гио- вые ды рит нит

|

2 СП СП |

о о |

МП — ГЧ ^ о" о |

|

|

о |

о о |

||

|

00 |

О -h |

о ОС |

04 04 |

|

сч |

о |

04 Th |

г- сч |

|

СЧ СЧ |

О ^- |

6 о* |

|

|

гЧ |

СП 40 |

40 04 |

—1^. |

|

04 |

40 'П |

Г- 04 |

40 СЧ |

|

о |

о о |

о о |

|

|

00 ^ |

мп сч |

ГП О' |

|

|

04 |

Th Th |

00 о |

СП СП |

|

о |

О тН |

о о |

|

|

О СО |

сЧ ^ |

*^ Ст |

|

|

Th |

сч |

О\ 04 |

|

|

СП |

Ч'. -t |

сч сч |

^ о |

|

о |

04 СЧ |

Г^ СП |

мп сч |

|

О Th |

~h 04 |

ОС сч |

|

|

1—^ |

О -н |

<м' — |

40 ОС |

|

-Н сч |

сч — |

||

|

04 |

04 04 |

^Н *"< |

ОС о |

|

04 |

04 00 |

-н О |

04 |

|

СЧ СЧ |

гч мп |

Th Th |

|

|

мп |

04 О |

МП — |

04 о |

|

04 |

СП 00 |

40 Th |

Г*^ Th |

|

40 |

г4 об |

Th г^* |

Th" сч |

|

04 |

(~— f—1 |

О ^ |

40 40 |

|

—1 |

*4" Th |

тЬ Г-' |

Th Th |

|

сч |

СП Th |

сч" ^Н |

— —— |

|

СЧ о |

40 тЬ |

— ОС |

|

|

СЧ О |

00 о |

гч ОС |

|

|

сч |

сч СП |

СП сч |

40 СЧ |

|

СП |

ть оо |

—< о |

1—н г*- |

|

00 тЬ |

in 04 |

04 О |

|

|

мп |

СП 04 |

Th ,—т |

МП О |

|

"1" СП |

СП |

сп Th |

|

|

00 мп |

—< 00 |

_ч сП |

|

|

in |

о оо |

*—< Th |

ГП сП |

|

гЧ О |

40 об |

мп" гч" |

|

|

—л — |

|||

|

МП |

|||

|

ГП Г"*- |

2 Й |

ОС — |

|

|

о |

7 4 |

4 4 |

|

|

in СП |

|||

|

^1 r^ m ^ "t — -t —< — ^ ^1 ^7 ^Ч °, о о" о о о" о о |

|

|

^ '^. О О ^ 'О ^ Г- 40 СЧ Г' 40 СП ^ о о о о о 6 о |

|

|

04 мп СП -h 04 'Os 00 о о - х ▻- -t м —' О —I о о 6 о |

|

|

О о. -t o Г^ М ГС сп сч сп сч 04 г- сп —' —< —i — О О О |

|

|

Г- 40 40 40 04 О т| О МП 04 04 40 г^ г- МП Th СП СП СЧ ^н о |

|

|

СО Tf Th МП 40 00 о 04 40 СП ^ О Г' Th 40 МП 40 СП 40 ^ |

|

|

40 СП СП Th СЧ '04 Ч^ СП МП 40 1П Th г- О —< —' -Н СЧ СЧ ГЧ сч |

|

|

О ^ 40 СП Th 50 04 —* ^ ^ ^ч ^ч ^. ^ об об СЧ о О об о" |

|

|

мп ос Th ть о г^ оо Th 40 —^ СЧ — О ОС СЧ —■ Th —‘ СП СЧ МП |

|

|

Th Г- Г- 40 40 04 *—< ~h Г- Г- ОС ^ Г; Th МП МП 40 40 40 Г- ОС |

|

|

Г- 00 Г" ОС МП ОО Г' 40 00 мп О О Г- тЬ о’ МП 04 СП МП —' —* мп мп тг мп Th Th —h |

|

|

04 40 00 Г^ Г- 40 04 о —< 04 ть 04 о г~ об об Г- Г- МП Th -т |

|

|

МП 00 О СП ^ П * М 00 - о - - д 4 Ы |

|

Список литературы Эволюция верхнего горизонта солонца постагрогенного светлого Прикаспийской низменности по количественному распределению минералов различных гранулометрических фракций

- Алексеев В.Е. Минералогия почвообразования в степной и лесостепной зонах Молдовы: диагностика, параметры, факторы, процессы. Кишинев, 1999. 241 с.

- Антипов-Каратаев И.Н. Вопросы происхождения и географического распространения солонцов СССР//Мелиорация солонцов в СССР. М., 1953. С. 11-266.

- Биогеоценотические основы освоения полупустыни Северного Прикаспия. М.: Наука, 1974. 360 с.

- Горбунов Н.И. Высокодисперсные минералы и методы их изучения их изучения. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 302 с.

- Градусов Б.П. Рентгендифрактометрический метод в минералогических исследованиях почв//Почвоведение. 1967. № 10. С. 127-137.

- Засоленные почвы России/Под ред. Шишова Л.Л., Панковой Е.И. М., ИКЦ "Академкнига", 2006. 853 с.

- Зырин Н.Г., Орлов Д.С. Методы определения активности ионов натрия в почвах и почвенных растворах//Вестник Моск. ун-та. Серия биол., почв-ния, гелог., геогр. 1958. №1. С. 71-80.

- Корнблюм Э.А., Мясников В.В. Способ классификационной оценки разнообразия солонцовых почв, нарушенных строительным планированием//Новые методы исследования почв солонцовых комплексов. М., 1982. С. 136-146.

- Любимова И.Н., Новикова А.Ф. Изменение почв солонцовых комплексов сухостепной зоны под влиянием различных антропогенных нагрузок//Материалы Всерос. науч.-пр. конф. «Почвоведение в России: вызовы современности, основные направления развития почв». М., 2012. С. 531-535.

- Любимова И.Н., Салпагарова И.А., Хан В.В. Степень выраженности солонцового процесса в целинных и агроизмененных почвах солонцовых комплексов лесостепной и сухостепной зон//Бюл. Почв. ин-та. 2016. Вып. 84. С. 46-59 DOI: 10.19047/0136-1694-2016-84-46-60

- Новикова А.В., Коваливнич П.Г. Диагностика солонцовых почв по характеру глинистой дифференциации//Почвоведение. 2011. №8. С. 915-922

- Полевой определитель почв. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И. Глинистые минералы в почвах. М., 2005.

- Травникова Л.С. Минералогический состав фракции №1 мм некоторых солонцов черноземной и каштановой зон//Бюл. Почв. ин-та. 1967. Вып. 2. С. 52-60.

- Травникова Л.С. О строении и структуре основного компонента глинистого материала содовых солонцов//Докл. АН СССР. 1976. Т. 226. №6. С. 1425-1428.

- Травникова Л.С. О географии и генезисе глинистого материала солонцовых почв//Тез. докл. 5-го съезда ВОП. Вып. 1. Минск, 1977. С. 156-157.

- Травникова Л.С., Мясников В.В. Особенности профиля глинистого материала почв солонцового профиля лимана Б. Царын//Почвоведение. 1967. № 10. С. 127-137.

- Рентгеновские методы изучения и структура глинистых минералов/Под ред. Брауна Г. М.: Мир, 1965.

- Хитров Н.Б. Физико-химические условия развития солонцового процесса//Почвоведение. 1995. № 3. С. 298-307.

- Хитров Н.Б., Понизовский А.А. Руководство по лабораторным методам исследования ионно-солевого состава нейтральных и щелочных минеральных вод. М., 1990. 236 с.

- Хитров Н.Б., Чевердин Ю.И., Поротников И.Ф. Солонцовый процесс в постагрогенных и постмелиорированных условиях Каменной степи//Почвоведение. 2009. № 11. С. 1383-1392.

- Чижикова Н.П., Хитров Н.Б., Чевердин Ю.И. Минералогия пептизированных илов почв солонцовых комплексов каменной степи//Почва -зеркало и память ландшафта: Материалы Всерос. науч. Киров, 2015. С. 83-88.

- Чижикова Н.П., Градусов Б.П., Травникова Л.С. Особенности профилей глинистого материала почв Барабинской лесостепи в связи с их эволюцией//Науч. докл. высш. шк. биол. н. 1973. № 8. С. 99-106.

- Чижикова Н.П Градусов Б.П., Травникова Л.С. Минералогический состав глинистого материала почв//Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценозов Барабы. Новосибирск: Наука, 1974. Т. 1. С 153-183.

- Biscaye P.E. Mineralogy and sedimentation of recent deep-sea clays in the Atlantic Ocean and adjacent seas and oceans//Geol. Soc. Am. Bull. 1965. V. 76. P. 803-832.

- Cook H.E., Johnson P.D., Matti J.C., Zemmels I. Methods of sample preparation and X-ray diffraction data analysis, X-ray Mineralogy Laboratory, Deep Sea Drilling Project, University of California, Riverside//Hayes D.E., Frakes L.A., et al., Init. Repts. DSDP, 28: Washington (U.S. Govt. Printing Office), 1975. P. 999-1007.

- IUSS Working Group WRB. 2015. World reference base for soil resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Word Soil Resources Report 106. FAO. Rome.