Эволюция височной подвески славяно-русского металлического убора

Автор: Н.В. Жилина

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 213, 2002 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183859

IDR: 143183859

Текст статьи Эволюция височной подвески славяно-русского металлического убора

ЭВОЛЮЦИЯ ВИСОЧНОЙ ПОДВЕСКИ СЛАВЯНО-РУССКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УБОРА1

На протяжении ІХ-ХШ вв. в составе подвесок древнерусского металлического убора, расположенных по сторонам головы, носились различные украшения: височные кольца славянских форм, трехбусинные кольца, кистевидные рясна, колты.

Статья ставит целью показать происхождение и общую эволюцию этой подвески. Работа опирается на гипотетические реконструкции по древнерусским кладам, наиболее информативным погребениям Киевского, Суздальского, Владимирского некрополей, и этнографические материалы2.

Реконструкция конкретного облика височной подвески, или подвесного яруса, - наиболее проблемная часть реконструкции металлического убора. Изменение подвески отражает общую эволюцию головного убора.

В кладах IX - начала X в. основным наушно-нависочным украшением являются кольца славянских форм, поначалу игравшие роль этноопределяющих для славянских племен. Различные способы ношения височных колец были выделе- ны и проиллюстрированы М.А. Сабуровой (Сабурова, 1974. С. 85, рис. 1: 4; 1997. С. 99). Т.Г. Сарачевой и А.С. Агаповым на базе криминалистического исследования документирован способ закрепления височных колец в ушах погребенных, но согласно выводам статьи грань между серьгами и височными кольцами оказалась практически стертой (Агапов, Сарачева, 1997. С. 106).

Наряду с фиксацией и документированием различных способов ношения височных колец важно определить основной, исконный способ, характерный для национального славяно-русского металлического убора. Остальные способы ношения или закрепления следует считать отклонениями или объяснять как свойственные только погребенным (Жилина, 2001а).

Височные кольца отличаются своим происхождением от серег. Исконно они являются украшением волос девичьего убора, а в уборе замужней женщины, где волосы убраны, надеваются на ленты и лопасти, участвуя в конструкциях, имитирующих волосы или косы. Это и есть основной способ ношения височных колец.

Объяснение его возникновения состоит в следующем. Прической варварского девичьего убора являются распущенные волосы или косы. Первый, естественный или природный, способ украшения волос - цветами или венками из цветов. Основу венка из цветов составляют стебли, а стебель каждого нового цветка изгибается в виде кольца или дужки, надеваясь или в несколько витков накручиваясь на основу. Структура искусственного венка такая же: плоская лента из ткани или твердого материала с надетыми или нанизанными на нее украшениями с дужками. Если украшаются косы, цветы вставляются в звенья косы продеванием стебля, конец которого связывается или скручивается с основанием цветка. К очельному венку цветы также прикрепляются с помощью изгибания, накручивания или завязывания стеблей.

Простейший искусственный венок известен у гуцулов: на основу из картона нанизывались искусственные цветы (Шмелева, 1948. С. 137). “Чильце” гуцулов описано Ф.К. Волковым: ремешок с нанизанными на него многочисленными медными пластинками в форме “листика о трех лопастях” (Волков, 1916. С. 549). Металлические трилистники аналогичны по форме славянским лопастным височным кольцам. В середине XX в. убором гуцульской невесты был венок из натурального барвинка, к которому прикреплялись два височных веночка из таких же цветов (Шмелева, 1948. С. 137; Симоненко, 1948. Рис. 12, с. 85). Архаичные украшения длинных кос сохранил сербский национальный металлический убор XIX в.: круглые пластинчатые украшения вставлены в каждое звено косы (PadojKoeuh, 1969. С. 14). Некрупные кольца удобней закреплять в лентах, крупные - в лопастях-наушниках. Наушники известны в этнографических кокошниках Олонецкой, Тверской и Новгородской губерний (Русский традиционный костюм. С. 117-120).

Археологические материалы о подобном способе ношения и его происхождении также имеются. В погребениях Березовецкого могильника в Верхневолжье группы из концентрически сложенных браслетообразных височных колец закреплялись в волосах шпильками (Успенская, 1993. С. 92, 93, рис. 5, погребальные комплексы 54, 61, 134). Девичий способ ношения переходил у замужней женщины в комплекс наушника: для закрепления группы крупных колец требовалась подкладка в виде кружка или овала. Овальные металлические наушники известны в составе более ранних славянских кладов VI в.: в Мартынов- ке и Малом Ржавце (Рыбаков, 1953. Рис. 18). Известны наушники по погребениям древнерусского времени в Пересопнице. По описаниям Е.Н. Мельник, это кружки из тонкого сафьяна с вырезанными по краям фестонами (полукружиями), в каждый из которых продето по кольцу. Археологические наушники нашли детальные аналогии в этнографическом уборе населения конца XIX в. вплоть до соблюдения чередования бронзовых и серебряных колец (Мельник, 1901. С. 498).

Примеры головных уборов с имитацией волос и участием в этих конструкциях височных колец известны по курганам вятичей (Арциховский, 1930. С. 101). М.А. Сабурова сопоставила археологически известные уборы с этнографическими типа “увивки” (Сабурова, 1976; 1978. С. 32-35). По погребению в кургане 1 у д. Клопово близ Звенигорода XII в. я предложила два варианта реконструкции убора с имитацией волос и кос. Имитационная коса могла заплетаться из шерстяных нитей, ее конец представлял собой кисть (Жилина, 2001а. Рис. 1). По данным И.И. Елкиной, на тканях головных уборов есть отпечатки окислов от височных колец (Елкина, 2001. С. 24).

Анализ конструктивной формы височных колец также свидетельствует о ношении в плоскостных лентах и лопастях. Каждое кольцо состоит из двух частей: верхней служебной (дужки) и нижней орнаментальной. Первая может быть закрыта при наложении или закреплении, вторая - выпущена для обозрения.

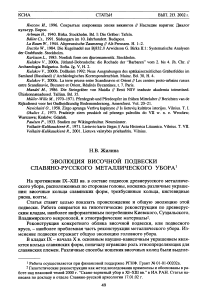

Лучевые и лопастные кольца радимичей и вятичей подходят для закрепления на конце ленты (рис.1: 2). Спиральные кольца с мобильной отгибаемой дужкой соответствуют структуре цветка в венке. И те, и другие удобны для нанизывания на ленты (рис. 1: 2, 3). Тонкие браслетообразные кольца кривичей, легко завязываемые и часто носимые с надетыми бусинами, хорошо укрепляются в волосах. Крупные ромбощитковые кольца в плоскостной форме воплощают бусинность и соответствуют наушникам. Мелкие перстнеобразные височные кольца выделились для прикрепления ленты к убору и сформировали рясно-ленту (Сабурова, Седова, 1984. Рис. 14: 4в). Различные типы славянских височных колец, теряя этноопределяющее значение, становились элементами рясна общерусского убора, для которых наиболее подходили.

Клады, зарытые в 70-х годах XII - первой трети XIII в., содержат трехбусин-ные височные кольца с плоскими ромбическими щитками на концах дужек, закрепляя тем самым указанный исконный способ ношения в лентах. На него имеется указание и в письменном источнике 60-х годов XII в. - “Сказании о чудесах Владимирской иконы Божьей матери”: “косы” тверской боярыни (Сказание... Л. 389, 390). Археологические материалы IX-XIII вв. позволяют воссоздать процесс развития рясенной подвески, идущий именно от такого исконного способа ношения.

Одной из наиболее ранних была конструкция ленточного головного убора (Сабурова, 1997. С. 95; Жилина, 20016. С. 193, 194). По материалам кладов IX в. комплекс ленты или наушника состоял из проволочных и пластинчатых колец3. Конец ленты оформлялся шерстяной кистью, лучевым кольцом или имитацией заплетенной косы. В качестве примеров реконструируются уборы Полтавско-

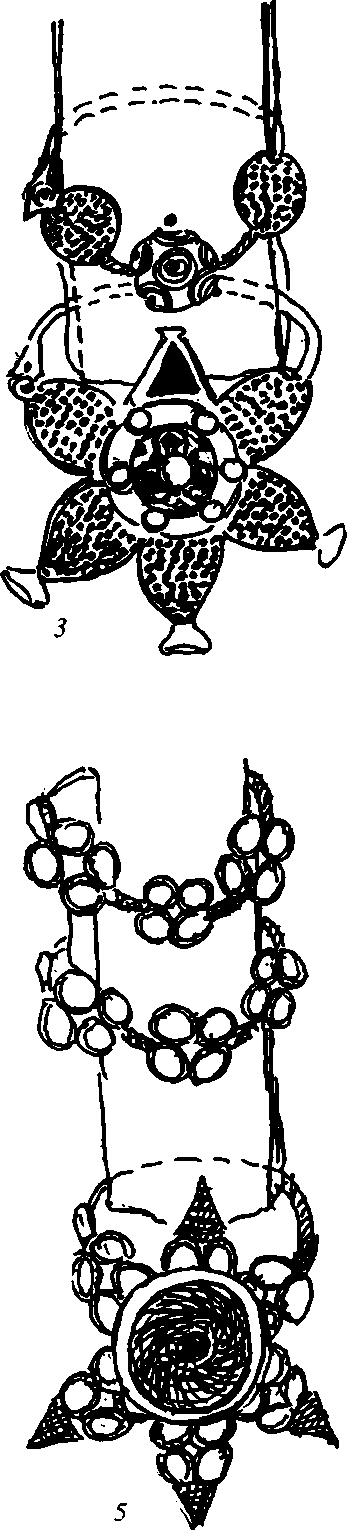

Рис. 1. Височные подвески в ленточном уборе IX-X вв.:

7 - Гнёздовский клад 1867 г., ранний комплекс; 2 - Полтавский клад (№ 1); 3 - Зарайский клад (№ 8); 4 - Гнёздовский клад 1867 г., основной комплекс; 5 - наушница из клада в с. Денис Полтавской губ. (№ 18), кольца из курганов № 14,64, 72 Суздальского некрополя и клада в Княжей Горе 1898 г. (№ 123); 6 - наушница из клада в д. Борщевка Волынской губ. (№ 17), кольца из клада в ус. Есикорского в Киеве (№ 98), собраний И.И. Щукина в ГИМ (инв. № 12562, 2237412) и М.П. Боткина в ГРМ го (№ 1) и Зарайского (№ 8) кладов (рис. 1: 2, 3). В комплексе Гнёздовского клада 1867 г. (№ 23) выделяется ранний пласт, синхронный и аналогичный убору кладов IX в.: два браслетообразных кольца с нанизанными бусинами представляют девичий убор владелицы (рис. 1: 3).

Основной комплекс Гнёздовского клада 1867 г. позволяет реконструировать головной убор X в. с крупными бусинными височными кольцами (рис. 1: 4). Этот убор воплощает славяно-русскую традицию в новом тисненом скано-зер-неном уборе, пришедшем на территорию Древней Руси с мировой ювелирной модой. Основным наушным украшением в его классическом варианте была гроздевидная наушница.

Гроздевидная наушница, в истоке имеющая византийские корни, носилась и в соответствии со славянскими традициями в комплексе лент. На основании форм различных частей гроздевидных наушниц образовались бусинные височные кольца: из кольцевой спаянной зерни, тисненые и сплошь покрытые зернью на проволочном каркасе, с геометрическим сетчатым орнаментом, ажурные, гладкие (рис. 1: 5, 6, 7). Они носились с наиболее архаичными уборами, встречены в погребениях X-XI вв. Киевского, Владимиро-Суздальского, Рязанского и Гнёздовского некрополей (Спицын, 1905; ОАК за 1908 г. С. 149; ОАК за 1911 г. Рис. 96; Голубева, 1949. С. 109; Каргер, 1958. С. 145, табл. IX: 1; Сабурова, Седова, 1984. С. 114-121; Пушкина, 1987. Рис. 1: 16; Седова, 2001. С. 25-28).

Славянский мир преобразовал и упростил гроздевидную наушницу в бусин-ную форму. Ювелирные варианты бусин соединились с народной традицией нанизывания бусин из различных материалов на проволочные кольца. У западных славян и дреговичей известны четырехбусинные кольца, сплошь покрытые зернью, и трехбусинные проволочно-каркасной конструкции (ОАК за 1889 г. С. 47, 48, рис. 14; Decowna, Stattlerowna, 1961. Tabi. ХУШ: 3-5; XIX: 5, 6; Седов В.В., 1982. Цветная вклейка перед с. 97; Zoll-Adamikowa, Dekowna, Nosek, 1999. Р. 103-105). В предлагаемой реконструкции по материалам дреговичей много-бусинные кольца завершают ленту (рис. 1: 8).

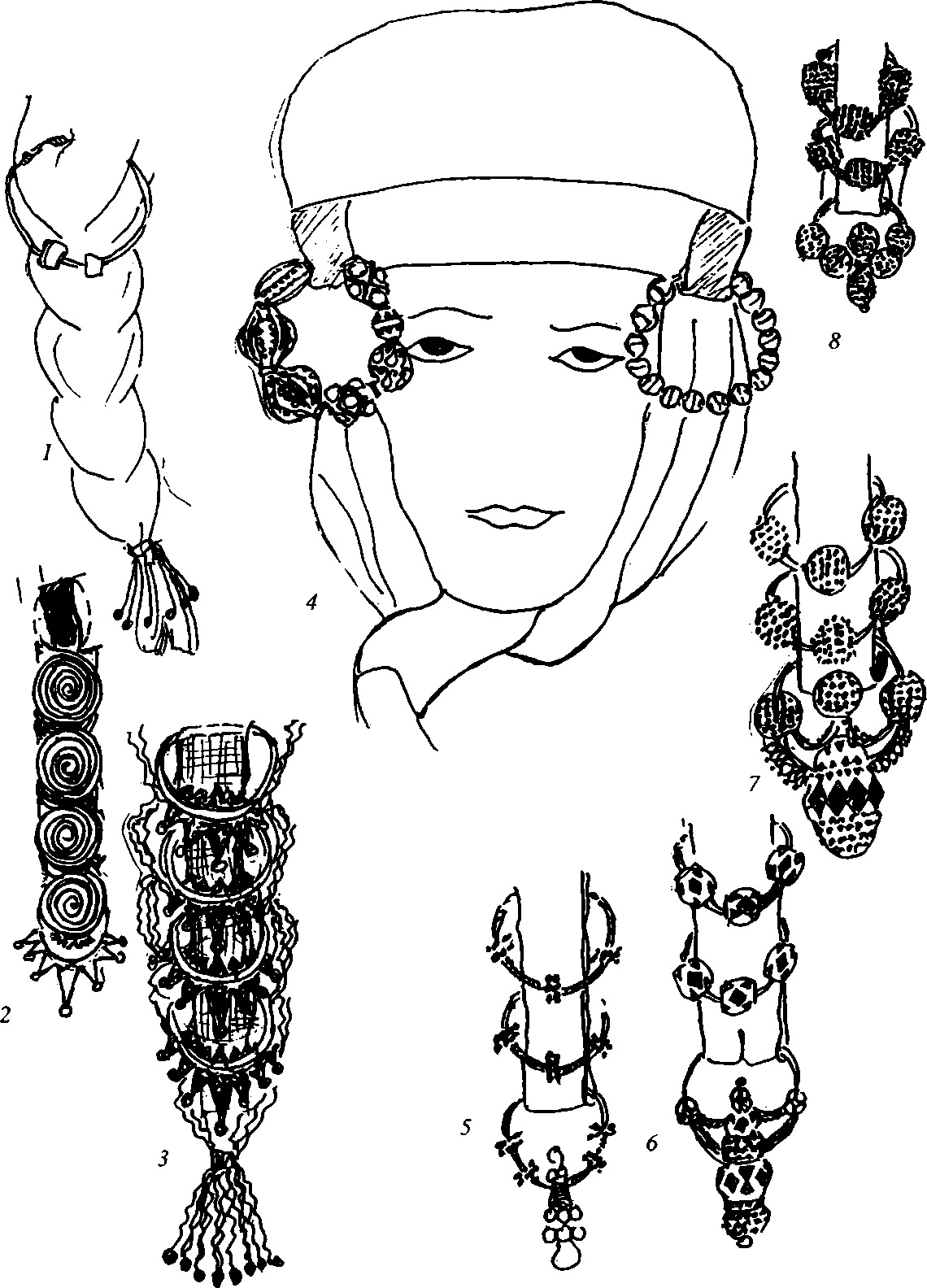

В XI в. продолжает носиться ленточный убор с более длинными лентами и короткими наушниками. Невельской (№ 49) и Белогостицкий (№ 53) клады позволяют реконструировать убор с наушниками (рис. 2: 1), в состав которых входят и бусинные формы подвесок (Жилина, 20016).

В XI в. славянские традиции закрепляются и отражением в металлическом уборе кистевого завершения косы: в ленточном уборе формируется колоколовидная или кистевидная подвеска. Моравские зооморфные и антропоморфные рясна закреплены на бусинных кольцах (Poulik, Chropovsky, 1985. Tabi. XVIII) (рис. 2: 2). Подвеска киевского происхождения (рис. 2: 2, 3) позволяет видеть эту традицию и на Руси (Ханенко В.И., Ханенко Б.И., 1902, № 958, 959).

К этому же времени относится появление русских колоколовидных рясен как отдельных подвесок, прикреплявшихся к убору перстневидными колечками. Стилистический ансамбль колоколовидных рясен с сетками-поднизями к позатыльнику позволяет видеть их в кичкообразном уборе, чему соответствует и их освобождение от формы бусинного кольца (Жилина, 1997). Можно видеть

(инв. № 2731); 7 - наушница из клада в д. Борщевка, кольца - селище Весь под Суздалем; 8 - наушница из кургана № 48 в Бельском у. Гродненской обл. (ОАК за 1889 г. Рис. 14). кольца из курганов в бассейне р. Березины под г. Мозырем

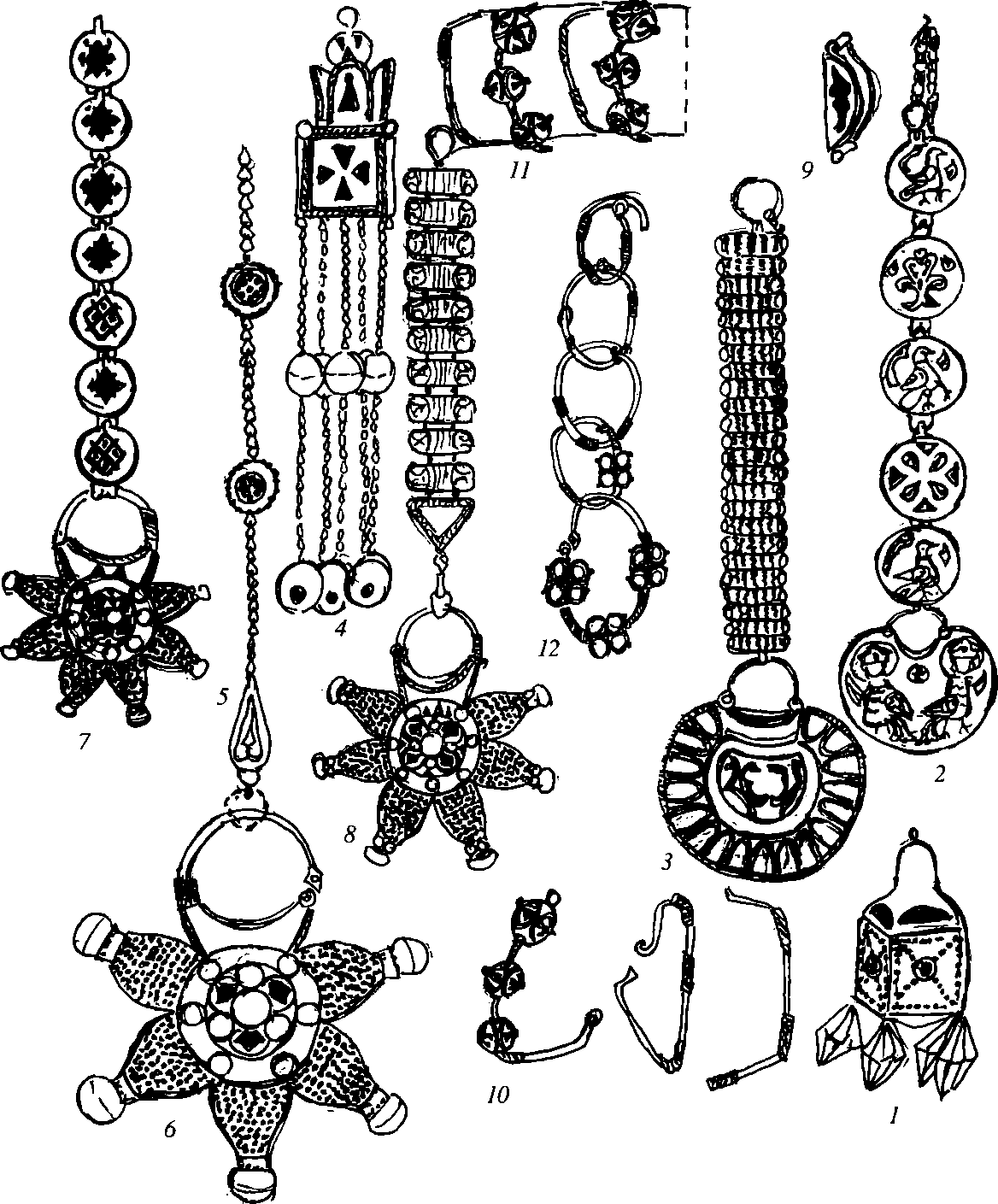

Рис. 2. Рясна ленточного и кичкообразного уборов XI в.:

7 - Белогостицкий клад (№ 63); 2,3 - коллекция Б.И. Ханенко; 4 - клады из Старой Рязани 1967 г. № 2 и клад в с. Сельцо Новгородской обл. (№ 174); 5 - погребение из Старой Рязани под фундаментами Борисоглебского собора; 6 - погребение № 125 Киевского некрополя истоки происхождения колоколовидных подвесок как от декоративного оформления конца завязываемой косы, так и концов завязок полотенчатого или составного кичкообразного убора. Технологически и стилистически колоколовидные рясна находятся в единстве с нагрудными цепями, присутствующими в кладах XI-XII вв.: архаический и линейно-геометрический стили, одинаковое оформление петель (рис. 2: 4). В составе самых поздних по дате зарытия кладов они составляют самый ранний пласт. Часть колоколовидных рясен выполнена с применением передовых технологических приемов филиграни, имеются золотые изделия. Эти рясна могли входить в княжеско-боярский женский убор XI в.

На народном уровне кистевые подвески в ленточном уборе образуются более просто: объединением трехбусинных украшений в связке, как в уборе погребения в Старой Рязани из раскопок 2000-2001 гг. (рис. 2: 5)4. Кольца со стеклянными бусинами и с петелькой на дужке для удобства закрепления в связках имеются в инвентаре погребения 125 Киевского некрополя X в. (рис. 2: 6) и среди случайных находок в Гнёздовском могильнике (Каргер, 1958. С. 210, табл.: XXIX; “Путь из варяг в греки...”, 1996. С. 60, № 378).

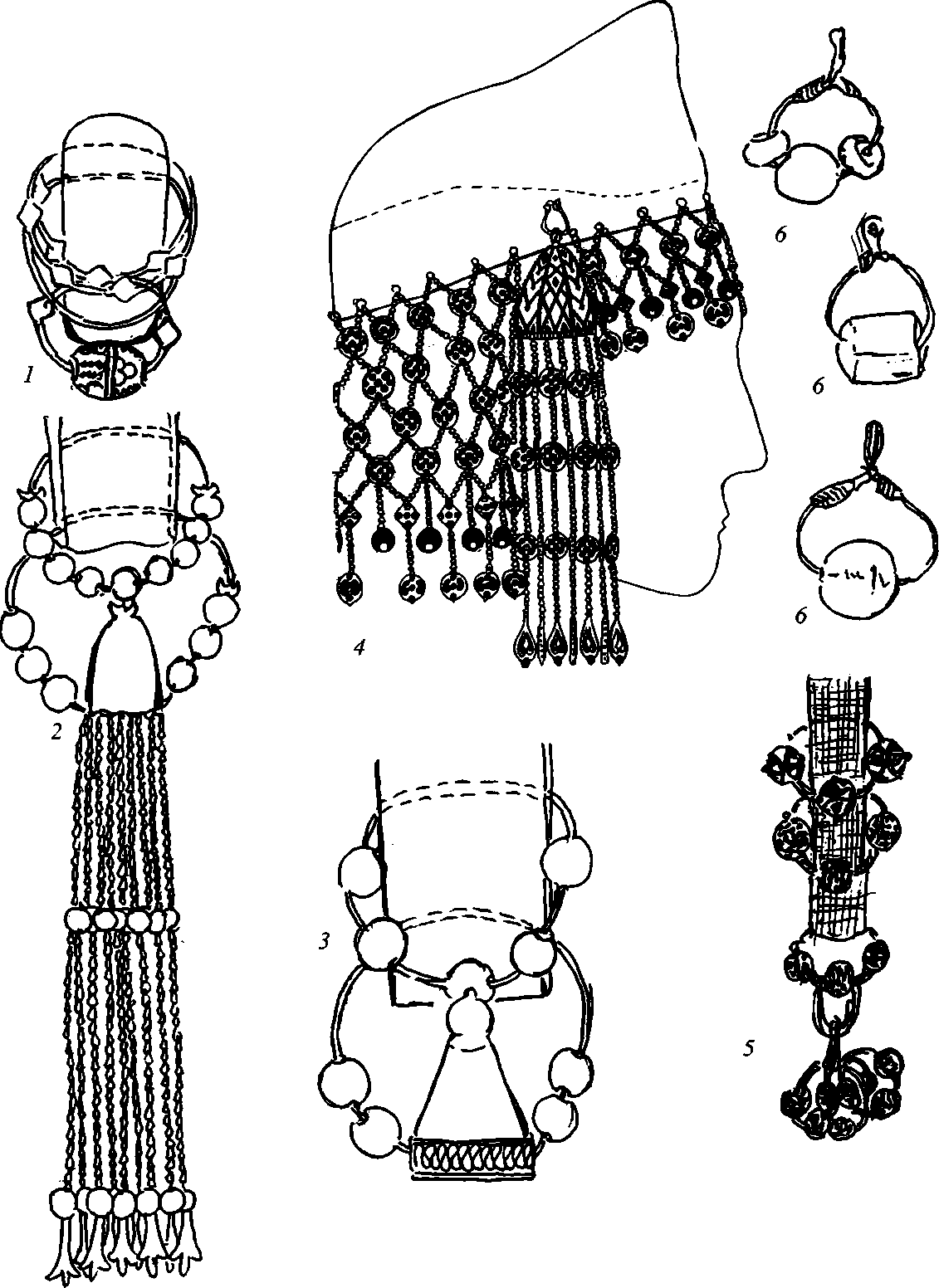

К началу XII в. на Руси формируется новое поколение тисненых трехбусинных колец собственного производства, прежние кольца с бусинами проволочно-каркасной конструкции продолжают бытовать. И те, и другие носились в волосах девичьего убора и в комплексе косы-ленты. В кладе из усадьбы Есикорского в Киеве (№ 98) есть архаичные варианты колец и остатки волос (рис. 3: 1, 2).

На основе гармоничной переработки формы, связанной с группировкой трехбусинных колец, возникает колт, новая форма височного украшения. У польских славян форма лучевого колта (рис. 3: 3) сформировалась на базе объединения бусинных колец проволочно-каркасной конструкции (Decowna, Stattlerovna, 1961. Tabi. XXII). Такой колт, в сущности височное кольцо усложненной формы, носился на конце ленты, оттягивая ее. К первой половине XII в. на Руси самостоятельно формируется аналогичное украшение, но на базе тисненой технологии: колты первой группы по нашей типологии с вертикальным лучом особой формы. Их можно представить и в комплексе наушников, и в комплексе лент с трехбусинными кольцами (рис. 1: 2, 3). Материал Владимирского клада 1837 г. (№ 166) особенно хорошо показывает связь трехбусинных колец и колтов 1 группы: две крайние бусины сплошь покрыты зернью, подобно лучам колта (рис. 3: 3). Лопасти этнографических кокошников имеют вышитый рисунок, напоминающий фигуру колта первой группы.

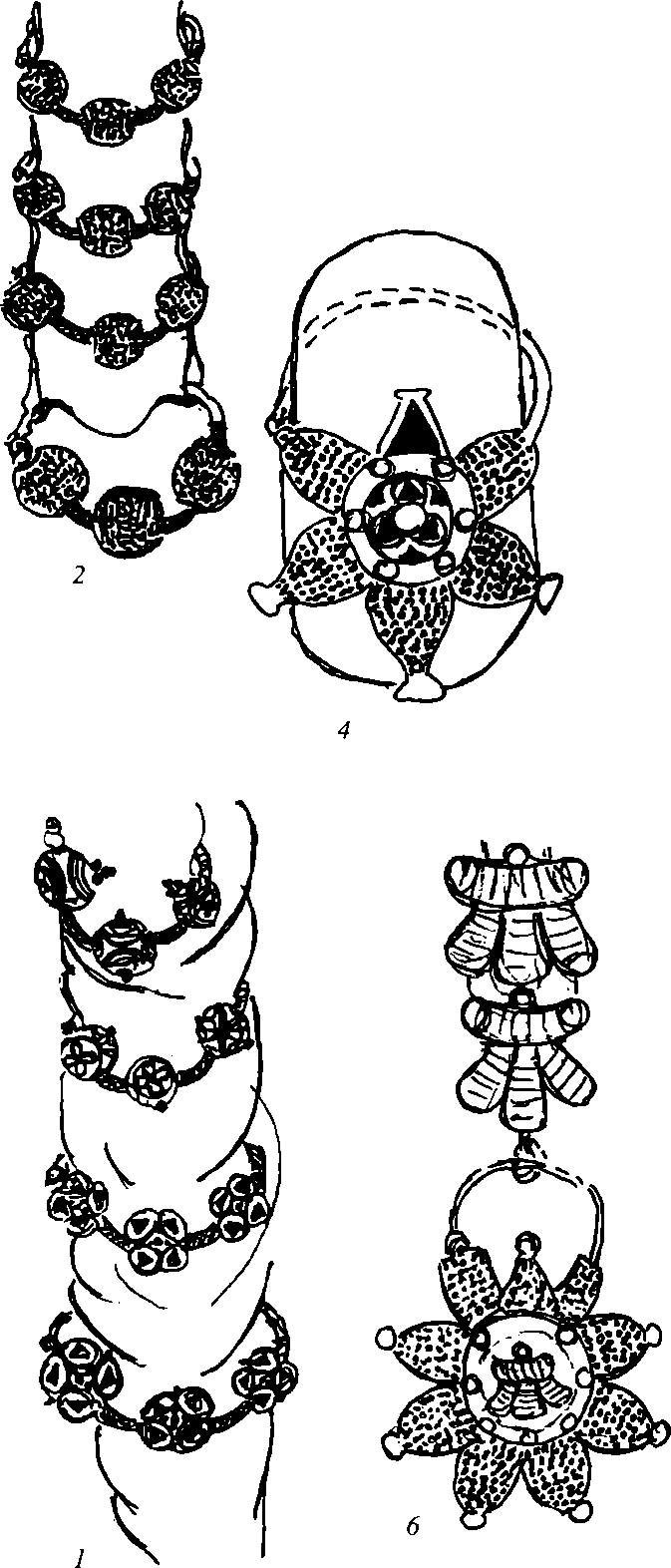

Византийские формы украшений оказали большое влияние на развитие русского традиционного скано-зерненого убора, более развитые формы которого сохранились в кладах 70-х годов XII - первой трети ХШ в. Под воздействием формы подвески-”сионца” колоколовидные рясна (рис. 4: 1,4; рис. 5: 3) преобразовались в четырехсторонние (Жилина, 1997). Колоколовидные рясна перестали носить, в кладе из Старой Рязани 1970 г. есть их отдельные части - цепочки (Даркевич, Монгайт, 1978. С. 9, № 9). Можно предполагать, что они были использованы вторично при самодельной монтировке цепей-рясен для ноше-

Рис. 3. Колты и трехбусинные кольца в ленточном уборе первой половины XII в.:

1,2- клад в ус. Есикорского в Киеве (№ 98); 3,4 - клад из Владимира, 1837 г. ( № 166); 5 - клад из Зей-ковиц в Польше (Dekovna, Stattlerovna, 1961. Tabi XXII); 6 - литейная форма для колта из района Фро-ловской горы в Киеве (Гущин, 1936, рис. 2), гипотетично воссоздаваемая рясенная лента из фигурных колодочек, аналогичных рисунку на обороте колта

Рис. 4. Колты и рясна во второй половине XII в.:

клады из Киева — 7 — у Михайловского монастыря 1824 г. (№ 107); 2 - на ул. Житомирской 1880 г. (№ 90); 3 - в ус. Есикорского (№ 98); 9 - из ус. Лескова (№ 80); /2 - у Десятинной церкви 1909 г. (№ 74); 4 - с. Городище Хмельницкой обл. (Магомедов, Орлов, 1985); клады из Старой Рязани - 5, 6 - 1970 г.; 7- 1937X1950 гг. (№ 165); 8,10, И - 1974 г.

ния колтов второй группы - с узкой лунницей и дужкой (рис. 4: 5). Возникновение новой формы скано-зерненых колтов стимулировали лунничные формы эмалевых и черневых (рис. 4: 1, 2; 5: 1). Формирование лучевых колтов второй группы на луннице можно отнести ориентировочно ко второй половине

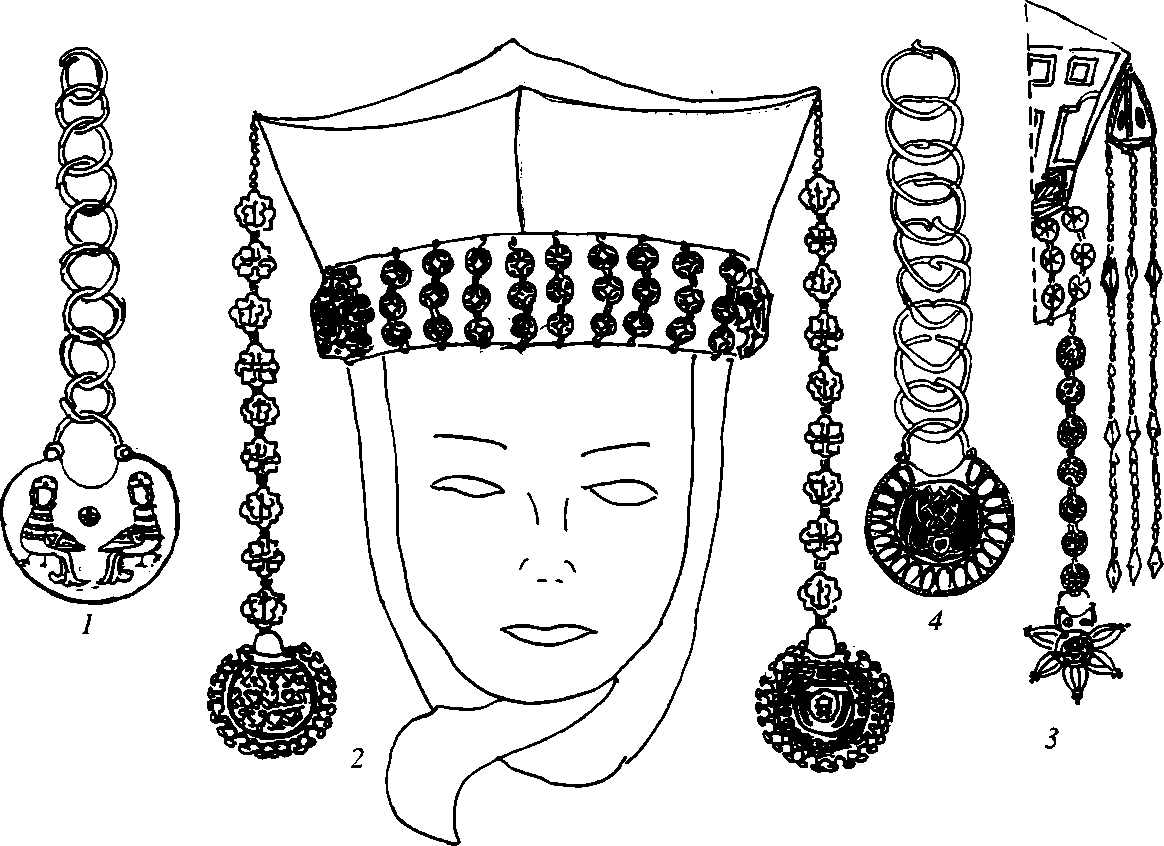

Рис. 5. Рясна в уборе рубежа ХП - первой трети ХШ вв.:

клады из Киева - У - в ус. Есикорского (№ 98); 4 - в Десятинной церкви 1909 г. (№ 74); 2 - клады из Старой Рязани 1868 (№ 163) и 1992 гт; 3 - клад из Киева в Михайловском монастыре 1903 г., четырехстороннее колоколовидное рясно из Чернигова, случайная находка 1958 г. (КМИДР, инв. № 1831)

XII в. (рис. 4: 6-8). Известны переходные формы, с лунницй и реликтом верхнего луча (рис. 3: 6). Такие колты носились на ряснах из бляшек. Скано-зерненые цепи-рясна из круглых и квадрифолийных бляшек возникли по аналогии с эмалевыми (рис. 4: 7; 5: 2, 3). Они есть в кладах из Киева 1903 г. (№ 103), Старой Рязани 1868 г. (№ 163) и 1937/1950 гг. (№ 165), Москвы 1988 г. (Панова, 1996). Лучевые колты носились и на колодочках, характерных для черневого убора (рис. 4: 3, 8), как это показал материал старорязанского клада 1974 г. Даркевич, Фролов, 1978).

В эту эпоху перестают носиться традиционные косы-ленты из трехбусин-ных колец. Трехбусинные кольца со снятыми бусинами используются для формирования цепи-рясны, по аналогии с рясной из перстневидных колец: клад из Десятинной церкви 1898 г. (№ 70), 1909 г. (№ 74) (рис. 4: 11; 5: 1, 4).

В кладах многочисленны примеры переделки колец на дужки или прямые стержни: из Киева в ус. Гребеновского 1889 г. (№ 99); из Владимира 1837 г., 1896 г. (№ 166, 168); двух кладов из Старой Рязани 1967 г., клада 1974 г., двух кладов 1979 г. (Даркевич, Монгайт, 1972, Даркевич, Фролов, 1978; Даркевич, Пуцко, 1982). При этом бусины с колец снимаются, концы со щитками обрубаются, украшения получают неестественный дугообразный изгиб (рис. 4: 10, 11). Это связано с новым ношением их в наборном очелье аналогично византийским гладким дужкам эмалевого убора (рис. 4: 9). Позже сформировались специаль- ные трехбусинные дужки с двумя петлями: клад из Киева в Михайловском монастыре (№ 103), из Княжей Горы 1897 г. (№ 122), из Мартыновки Каневского у. (№ 129), с. Вербов Львовской обл. (№ 143), д. Льгов Черниговской губ. (№ 151), д. Терехово Орловской обл. (№ 154), из Старой Рязани 1868 г. (№ 163), из Москвы 1988 г. (Панова, 1996) (рис. 5: 2, 3). Специальные прямые трехбусинные стержни с двумя петлями есть в кладах из Владимира 1837 г. (№ 166), 1865 г. (№ 167), 1896 г. (168). Прямые стержни, вероятно, украшали кички и кокошники, сохранявшие народные традиции. Трехбусинные дужки, крепившиеся в концевых держателях, аналогичных завершениям дробничных диадем, вошли в элитарный княжеско-боярский убор, выполненный в технике эмали и филиграни. Предлагаемая реконструкция основана на материалах старорязанских кладов 1868 и 1992 гг., дополняющих друг друга (рис. 5: 2).

Рясенная лента стала более узкой и легкой, а украшения, в особенности -золотые - более миниатюрными (рис. 5: 3). Во второй половине XII - первой трети ХШ в. рясна носились с кичками и кокошниками, могли крепиться как к низу, так и к верху расширяющегося убора, о чем говорит различная длина цепей (рис. 4: 8; 5: 2, 3). В уборе знати XIII в. дорогие лунничные колты носились на филигранных квадрифолийных ряснах с пирамидальным провизантийским убором, изображения которого имеются на эмалевых колтах (рис. 5: 2).