Эволюционно обусловленные основы устойчивости экосистемы искусственного водоема

Автор: Шаврак Е.И., Семенцева Т.М.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Экология водных экосистем

Статья в выпуске: 2 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

На примере геоэкосистемы Цимлянского водохранилища проведена оценка устойчивости климатических, гидрологических и гидрохимических системоформирующих процессов. Идентифицированы инвариантные свойства, в качестве которых рассматривали пространственно-временные закономерности процессов. Количественно охарактеризован ассимиляционный потенциал водной системы.

Геоэкосистема, цимлянское водохранилище, устойчивость, инварианты, ассимиляционный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/148314913

IDR: 148314913 | УДК: 57.042

Текст научной статьи Эволюционно обусловленные основы устойчивости экосистемы искусственного водоема

поддержании эволюционно сформированного запаса экосистемной устойчивости. В связи с этим особую актуальность приобретают научно-методические аспекты его идентификации, рассмотрению которых посвящена данная работа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В табл. 1 представлена характеристика используемой информации. Одним из наиболее значимых факторов, определяющих характеристики водных ресурсов, являются климатические условия территории водосбора. В целях выявления устойчивых пространственно-временных взаимосвязей климатических показателей температуры воздуха (ТВ) и количества осадков (КО) анализировались их временные ряды на 8 станциях Гидрометслужбы, расположенных в бассейне р. Дон, а также в радиусе 300 км от ЦВ.

Характеристика динамики уровня воды в водохранилище имеет важное значение как для безопасности гидротехнических сооружений, так и для рыбного хозяйства (Мурашов и др., 2009). При выявлении закономерностей формирования уровенного режима ЦВ рассматривались средневзвешенные значения среднемесячных и среднесуточных уровней, замеряемые на водомерных постах г. Цимлянск, х. Суворовский, пгт Нижний Чир, х. Рычков, ст-ца Голубинская, ст-ца Трехостровская, г. Калач-на-Дону, с. Ложки, х. Ильмень-Суворовский, х. Кривской, Цимлянский порт в течение 1954-2011 гг.

Гидрохимические процессы определяют качественные характеристики водных ресурсов. В их исследовании использовалась официальная информация Цимлянской гидрометобсерватории (сведения о водных балансах ЦВ), ФГУ УВРЦВ (показатели гидрохимического режима ЦВ в 2000-2009 гг.). Была выбрана группа из 20 показателей, отражающих ионный состав, окисляемость воды, режим биогенных веществ и тяжелых металлов в 17 вертикалях ЦВ в основные фазы водного режима.

Исследование закономерностей

климатических

процессов на территории водосбора ЦВ включало: а

нализ структур временных рядов

метеопараметров с помощью метода главных компонент;

анализ детерминированности

межгодовых климатических изменений с помощью фрактального анализа Херста; установление силы и значимости межгодовых климатических изменений с помощью

трендового анализа

; оценку степени пространственного сходства климатических режимов различных метеостанций с помощью

показателей системного сходства

(изоморфизма). При этом оценивались взаимосвязи между временными рядами среднегодовых значений метеопараметров пространственно сопряженных (расположенных друг за другом при движении по водотоку) метеостанций бассейна р. Дон. Полученные в результате анализа значения рангового коэффициента корреляции Спирмена

Ks

использовали в качестве одного из показателей степени изоморфизма. При значениях

Ks

<0,3 эта степень оценивалась как незначительная,

0,3

Методологической основой исследования являлись статистические методы анализа и методы оценки экосистемной устойчивости (Берталанфи, 1969; Фе- доров, 1975; Сочава, 1978; Израэль и др., 1988; Экологическая оценка…, 2005;

Пузаченко, 2010; Шварк и др., 2011).

В ходе идентификации инвариантных закономерностей уровенного режима исследовали внутригодовую устойчивость скоростей изменения уровня. Для этого использовали канонический метод определения относительного коэффициента устойчивости Уотн ( Федоров, 1975), показывающего, как степень изменения параметра устойчивости соответствует степени изменения внешнего воздействия. У отн рассчитывали по формуле:

V „

ОТН

I (R j+1

I (ф j . 1

—

—

R j )/R j , Ф j )/Ф j

Таблица 1

Характеристика информации, используемой в исследовании

1. Климатические данные (> 80000 показателей)

Вид временных рядов Источник Пространственная принадлежность Временной диапазон среднегодовые, среднемесячные, усредненные дневные значения ТВ и КО архивы Госфонда, u/tech/aisori метеостанции Цимлянска, Калача-на-Дону, Тамбова, Воронежа, Росто-ва,Таганрога, Гиганта, Ремонтного ТВ: 1912 2008 гг. КО: 1966 2008 гг.

2. Данные о количественных характеристиках водных ресурсов ЦВ (>4000 показателей)

|

объем годового стока р.Дон |

лит.источники |

верхний бьеф ЦВ |

1954-011гг. |

|

данные водного баланса ЦВ |

ФГУ «УВРЦВ» |

ЦВ |

2001-2009 гг. |

|

уровни предполоводной сработки, |

лит.источники, информация ДБВУ, ФГУ «УВРЦВ», |

ЦВ |

1954-2011 гг. |

|

среднемесячные и среднесуточные уровни, м БС |

1954-1972 гг, 2000-2011 гг. |

3. Данные о гидрохимическом режиме ЦВ и питающих его источниках (>10000 показателей)

R iy = У — У j, где R ijУ - скорость изменения уровня в i- м месяце j-го года, м/месяц, Уij и У ij-1 - среднемесячные уровни воды, соответственно, в i- м и предшествующем ему месяце, м БС. В качестве характеристики внешнего воздействия ФУ использовали величину годового стока р. Дон в верхнем створе ЦВ, допуская, что межгодовые изменения стока равномерно отражаются во все месяцы. На втором этапе исследования с помощью регрессионного анализа изучались межгодовые взаимосвязи среднесуточных средневзвешенных уровней.

Выявление

инвариантности гидрохимических процессов

проводилось в 3 этапа. Первоначально оценивали

межгодовую устойчивость взаимосвязей

между потоками основных ингредиентов, входящих в состав воды ЦВ. Анализировались корреляции между валовыми показателями суммарного прихода (

Miп

) ингредиентов (тн в год) в период 2001-2009 гг

..

В связи с небольшим количеством наблюдений (9 лет) использовали непараметрический метод коэффициента ранговой корреляции Спирмена. По значению коэффициентов корреляции условно оценивали силу связи между показателями: r≤0,4 – слабая связь; 0,4

При определении ассимиляционного потенциала ЦВ был сделан ряд допущений, основанных на характеристиках водохранилища. Первым допущением является ограничение времени нахождения загрязняющих веществ в ЦВ одним годом. С одной стороны, этот период охватывает весь спектр основных условий, влияющих на уровень техногенного загрязнения поверхностных вод ЦВ и их способность к самоочищению. С другой стороны, среднемноголетний коэффициент водообмена ЦВ близок к единице, т.е. объем воды, ограниченный площадью конкретного участка ЦВ, ежегодно полностью обновляется. Поскольку более 90% притока воды в ЦВ вносит сток р. Дон, сделано второе допущение , что ежегодная нагрузка на каждый участок формировалась объемами водных масс, численно равными годовому стоку р. Дон. В качестве третьего допущения использована гипотеза о фронтальном вытеснении водных масс с одного участка на другой, применяемая в расчетах коэффициентов водообмена (Штефан, 1975). АЕ, рассчитанную на основе совокупности сделанных допущений, назвали условной АЕ или АЕусл. Ее расчет проводился в соответствии с (Израэль и др., 1988; Экологическая оценка…, 2005).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

-

А. Инвариантность климатических процессов

-

1. Временные ряды ТВ в холодный период (декабрь, январь, март) характеризуются сложной структурой , а именно: составом тренда, включающего не менее 16 различных главных компонент (ГК), а также набором значимых ГК, характеризующих шум и периодику; повышенным уровнем фрактальности (детерминированности) (табл. 2).

-

2. Сезонный ход ТВ в течение всего периода существования ЦВ характеризуется статистически значимым межгодовым повышением ТВ в марте (Шав-рак, Фесенко, 2011) .

-

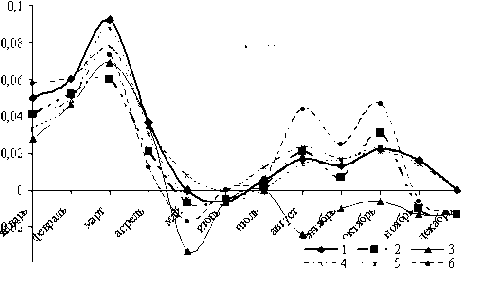

3. Установлена очень высокая степень сходства сезонного хода ТВ прибрежной части ЦВ с другими участками бассейна р. Дон (рис. 2)

Характеристики временных рядов ТВ для прибрежной территории ЦВ

|

месяц |

количество ГК, описывающее не менее 96% дисперсии, единиц |

доля дисперсии, описываемой первой ГК, % |

коэффициент Херста |

|||

|

Цимлянск |

Калач-на-Дону |

Цимлянск |

Калач-на-Дону |

Цимлянск |

Калач-на-Дону |

|

|

Январь |

68 |

73 |

39 |

42 |

0,7 |

0,71 |

|

Февраль |

54 |

59 |

56 |

52 |

0,54 |

0,52 |

|

Март |

78 |

70 |

12 |

15 |

0,8 |

0,76 |

|

Апрель |

18 |

22 |

84 |

80 |

0,75 |

0,75 |

|

Май |

1 |

1 |

96 |

96 |

0,6 |

0,61 |

|

Июнь |

1 |

1 |

97 |

98 |

0,55 |

0,54 |

|

Июль |

1 |

1 |

98 |

98 |

0,65 |

0,63 |

|

Август |

1 |

1 |

98 |

98 |

0,68 |

0,7 |

|

Сентябрь |

1 |

1 |

96 |

96 |

0,46 |

0,45 |

|

Октябрь |

39 |

42 |

83 |

89 |

0,46 |

0,45 |

|

Ноябрь |

64 |

66 |

36 |

38 |

0,78 |

0,8 |

|

Декабрь |

76 |

78 |

21 |

23 |

0,7 |

0,65 |

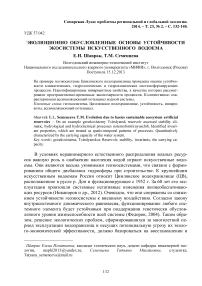

Рис. 1. Углы наклона линейных трендов среднемесячных значений ТВ (период 1952-2008 гг).

1- Цимлянск, 2- Калач, 3- Ростов, 4 – Таганрог, 5- Гигант, 6 – Ремонтное

Рис. 2 . Показатели системного сходства временных рядов ТВ и КО (1952-2008 гг.) (по: Шаврак, 2012)

-

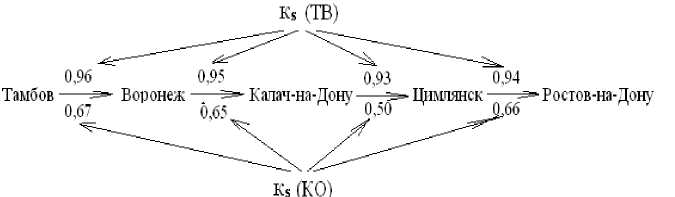

В. Инвариантность процессов формирования уровенного режима

-

1. Скорости изменения уровня воды в период с июля по ноябрь отличаются большей стабильностью, чем в остальное время года. Максимальная устойчивость к изменению объема притока воды в ЦВ характерна для соответствующих показателей в июле и сентябре (Шаврак и др., 2011).

-

-

2. Для периода июль – декабрь установлено практически функциональное межгодовое сходство хронологических рядов среднесуточных уровней (R2=0,99), находящее свое отражение в сходстве описывающих эти ряды зависимостей. Они аппроксимируются полиномами третьей степени, характеризуемыми уравнением

Рис. 3. Среднемноголетние относительные показатели устойчивости уровенного режима ЦВ

У(i) =У0 +а i3 + b i2 + c i, где У - среднесуточный уровень воды 1 июня расчетного года,м БС, i - номер дня в хронологическом ряду периода «июнь-декабрь», может принимать значения от 1 до 214, У(i) - уровень воды в день с номером i. Коэффициенты а, b, с отражают особенности уровенного режима конкретного года

-

С. Инвариантность гидрохимических процессов

-

1. Исследование взаимосвязей между валовыми потоками ингредиентов выявило сильные положительные корреляции между количествами поступающей в ЦВ воды, минеральных, органических веществ и марганца (табл. 3). На основании этого можно сделать предположительный вывод о генетическом сходстве источников поступления вышеупомянутых ингредиентов в поверхностные воды. К наиболее вероятным таким источникам относятся почвы.

2.

В ходе

оценки корреляций между концентрациями разных ингредиентов

установлено наличие статистически значимых линейных зависимостей только между показателями ионного состава (табл. 4).

-

3. В ходе анализа пространственной изменчивости гидрохимических процессов (2000-2009 гг.) установлено межгодовое сходство пространственной динамики уменьшения среднегодовых концентраций ионов кальция, гидрокарбонатов, сухого остатка и общей жесткости при движении водных масс от верхнего створа ЦВ к нижнему. Пространственные особенности формирования солевого состава описываются статистически значимыми регрессиями высокого качества:

Коэффициенты корреляции Спирмена между годовыми валовыми характеристиками потоков ингредиентов (по: Шаврак, 2012)

|

Mп ∑ и |

п M ОВ |

п M N мин |

Mп Р мин |

Mп Fe |

п M Mn |

Mп Cu |

Mп вода |

|

|

Mп ∑ и |

1 |

0,9 |

0,3 |

0,6 |

0,4 |

0,6 |

-0,9 |

0,9 |

|

п M ОВ |

0,9 |

1 |

0,2 |

0,5 |

0,2 |

0,8 |

-0,8 |

0,9 |

|

п M N мин |

0,3 |

0,2 |

1 |

0,3 |

0 |

0 |

0,1 |

0,3 |

|

M п Р мин |

0,6 |

0,5 |

0,3 |

1 |

0,6 |

0,4 |

-0,5 |

0,6 |

|

Mп Fe |

0,5 |

0,2 |

0 |

0,6 |

1 |

-0,1 |

-0,6 |

0,5 |

|

Mп Mn |

0,6 |

0,8 |

0 |

0,4 |

-0,1 |

1 |

-0,5 |

0,6 |

|

Mп Cu |

-0,9 |

-0,8 |

0,1 |

-0,5 |

-0,6 |

-0,5 |

1 |

-0,9 |

Таблица 4

Характеристики взаимосвязей между показателями гидрохимического режима ЦВ

|

Участок ЦВ |

Коэффициент детерминации R2 |

Уравнения множественной линейной регрессии. |

|

Верхний |

0,94 |

Сух.ост.=61,2+0.85 HCO 3 - 2,2 SO 4 2 - +1,38CI- |

|

0,87 |

Жестк.=0,65+0,047Са2+ +0,064Mg2+ |

|

|

Центральный |

0,84 |

Сухой ост.=109 +0.89 HCO 3 - +2,28 SO 4 2 - |

|

0,88 |

Жестк.=0,50+0,036Са2+ +0,087Mg2+ |

|

|

Приплотинный |

0,74 |

Сухой ост.=161,7 +0,8 HCO 3 - +1,94 SO 4 2 - |

|

0,90 |

Жестк.=0,51+0,035Са2+ +0,088Mg2+ |

С (Ca2+) = 0,1017x2 + 0,158x + 64 (R2=0,97)

С ( HCO 3 - ) = 0,0927x2 – 0,2341x + 72(R2 =0,98)

С(общая жесткость)= 1,2458x + 74(R2 =0,95)

С (сухой остаток) =0,0442x2 – 0,1897x + 87(R2 =0,97)

В уравнениях регрессий зависимая переменная С – концентрация компонента, выраженная в долях относительно его содержания в верхнем створе ЦВ, независимая переменная х =0,1* l, где l – расстояние от расчетного створа акватории ЦВ до нижнего створа ЦВ, км.

-

D. Ассимиляционный потенциал ЦВ

В табл. 5 приведены значения показателей АЕ усл участков ЦВ и всего водохранилища в целом.

Характеристики ассимиляционного потенциала ЦВ

Таблица 5

|

№ п/п |

Ингредиент |

Ассимиляционная емкость |

||||

|

отдельных участков ЦВ , тн/км2*год |

ЦВ тн/год |

|||||

|

Верхний |

Чирской |

Центральный |

Приплотинный |

|||

|

1 |

марганец |

0,25 |

1,10 |

0,24 |

0,00 |

767 |

|

2 |

медь |

0,24 |

0,04 |

0,01 |

0,00 |

99 |

|

3 |

железо |

6,73 |

1,81 |

0,75 |

0,04 |

3592 |

|

4 |

ХПК |

416,77 |

444,11 |

31,67 |

45,02 |

376901 |

|

5 |

БПК 5 |

53,81 |

9,74 |

3,15 |

16,66 |

38199 |

|

6 |

нефтепродукты |

1,18 |

0,30 |

0,66 |

0,40 |

1523 |

|

7 |

нитраты |

3793,57 |

1143,12 |

350,96 |

477,47 |

2395671 |

|

8 |

аммоний |

12,75 |

4,97 |

2,75 |

5,71 |

13748 |

|

9 |

фосфаты |

3,23 |

6,37 |

3,86 |

7,14 |

13831 |

|

Всего |

4288,53 |

1611,56 |

394,05 |

552,44 |

2844331 |

|

Необходимо отметить, что от Верхнего участка ЦВ к Приплотинному отмечается уменьшение способности экосистемы к самоочищению от марганца, меди и нефтепродуктов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В ходе проведенного исследования установлены эволюционно обусловленные закономерности системоформирующих процессов геоэкосистемы ЦВ, в том числе устойчивое межгодовое повышение ТВ в марте, сходство сезонного хода ТВ прибрежной части ЦВ с другими участками бассейна р. Дон, инвариантность процессов формирования уровенного режима во второй половине года, генетическое сходство источников поступления в ЦВ минеральных, органических веществ и марганца, пространственные особенности формирования солевого состава. Количественно охарактеризован ассимиляционный потенциал ЦВ, составляющий почти 3 млн тонн /год по отношению к основным загрязняющим веществам. Выявленные закономерности обусловлены действием комплекса разномасштабных факторов глобального, регионального и локального происхождения. Они поддерживают состояние системы, заключая в себе потенциал устойчивости ее характеристик. Полученные результаты могут быть использованы в системе мониторинга состояния ЦВ для диагностики степени отклонений геоэкосистемы от состояния устойчивости.

Список литературы Эволюционно обусловленные основы устойчивости экосистемы искусственного водоема

- Берталанфи Л. Общая теория систем. М.: Прогресс, 1969. С. 23-82.

- Израэль Ю.А., Цыбань А.В., Вентцель М.В., Шигаев В.В. Обобщенная модель ассимиляционной емкости морской экосистемы // ДАН СССР. 1988. Т. 272, № 2. С. 459-462.

- Мурашов А.В., Дубинина В.Г., Александровский А.Ю. Требования рыбного хозяйства и их учет при разработке правил использования водных ресурсов водохранилищ ГЭС // Гидротехническое строительство. 2009. № 12. С. 28-32.

- Никаноров А.М., Хоружая Т.А., Мартышева Н.А. Современные характеристики и тенденции многолетних изменений эколого-токсикологического состояния Цимлянского водохранилища // Метеорология и гидрология. 2012. № 4. С. 75-85.

- Пузаченко Ю.Г. Инварианты динамической геосистемы // Известия РАН. Серия географич. 2010. № 5. С. 6-16.