Юбилейные и «круглые» даты первого полугодия 2024 года для ботаников

Автор: Розенберг Г.С., Розенберг А.Г.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены юбилейные и «круглые» даты рождения некоторых выдающихся ботаников, о которых необходимо помнить и которые можно отмечать в первой половине 2024 г.

Юбилей, ботаника, флористика, фитоценология, ботаническая историография

Короткий адрес: https://sciup.org/148328597

IDR: 148328597 | УДК: 58.007 | DOI: 10.24412/2072-8816-2024-18-2-128-155

Текст научной статьи Юбилейные и «круглые» даты первого полугодия 2024 года для ботаников

В начале 2024 г. вышел очередной ежегодник (календарь) памятных дат экологических событий (G. Rozenberg, A. Rozenberg, 2024), который послужил основой для написания этой работы. Для рассмотрения мы отобрали только ботаников и только тех, чей возраст превысил 100 лет.

11 января. Родился Иоганн РУДОЛЬФ (Иван Яковлевич РУДОЛЬФ; Johann Heinrich Friedrich RUDOLPH; 1744 [1754] – 19.08.1809), российский (немецкого происхождения) ботаник, врач. Образование он получил сперва в Йенской школе, а затем, с 1771 г. – в Йенском университете; там же получил докторскую степень, защитив диссертацию (на латинском языке) о флоре своего родного города Йены (Rudolph, 1781).

В январе 1782 г. он получил приглашение от Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге принять участие (в качестве ботаника) в экспедиции на Кавказ и в Крым, но по болезни не мог приехать вовремя, почему вместо него отправился в экспедицию В.Ф. Зуев, а Рудольф, приехав в Санкт-Петербург в 1783 г., получил от Академии приглашение занять место её адъюнкта; однако он отказался от этого предложения, «по незначительности содержания, получавшегося адъюнктами», и вскоре был определен врачом в г. Рождествен (сейчас – село в Гатчинском районе Ленинградской области), но поспешил уехать из этого глухого городка, выйдя в отставку «по домашним обстоятельствам». Приехав снова в Петербург, он поступил (с апреля 1784 г.) во вновь открытый Калинкинский медико-хирургический институт профессором кафедры ботаники (придерживался системы К. Линнея), повивального искусства и судебной медицины, где прослужил (с небольшим перерывом) до своей смерти. В 1797 г. он был избран почетным членом, а с 1804 г. (со второй попытки) – ординарным академиком по ботанике Им- ператорской Академии наук; в 1798 г. получил чин надворного советника1; с 1801 г. он был членом Лондонского Линнеевского общества. С 1808 г. он читал ботанику и фармакологию в Медико-хирургической академии и заведовал Ботаническим садом ИАН (Lipskij, 1913: 230–255; 1915: 422–424).

После его смерти (от «антонова огня», гангрены) его библиотека была продана вдовой в библиотеку Медико-хирургической академии, а гербарий (более 5 тыс. видов) – в Академию наук.

Из работ ботанического профиля И. Рудольфа наиболее известны, кроме уже названной диссертационной работы по флоре г. Йена, следующие (Rudolph, 1805, 1806, 1807 et al.).

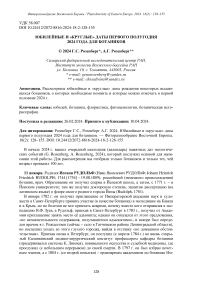

15 января. Родился Натаниэль БР И ТТОН (Nathaniel Lord BRITTON; 1859 – 25.06. 1934), американский ботаник и систематик, исследователь флоры Карибского бассейна.

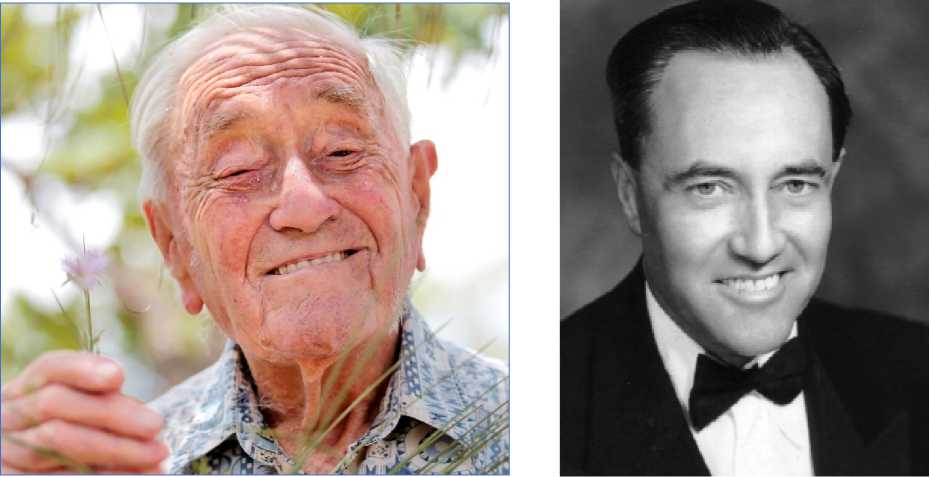

С Томасом Эдисоном, 1927 г.

With Thomas Edison, 1927

Он родился в Нью-Дорпе (штат Нью-Йорк). Его родители намеревались дать сыну религиозное образование, но его тянуло к естественным наукам. Бриттон получил образование в Колумбийском университете, после чего преподавал там геологию и ботанику. Вскоре после окончания учебы он становится активным участником старейшего ботанического общества США «Torrey Bo tanical Society». Именно там он познакомился со своей будущей женой – Гертрудой Элизабет Найт (свадьба состоялась 27 августа 1885 г.).

Во время «отложенного» свадебного путешествия в Лондон, в 1888 г. они посетили Королевские ботанические сады Кью (Kew Gardens) в Лондоне; именно тогда у них возникла идея создать ботанический сад в Нью-Йорке (в Бронксе), которую они изложили на одном из заседаний Торри-клуба. Бриттон вошел в первый совет управляющих учреждения, куда привлек крупнейших предпринимателей – Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie), Джона П. Моргана (John Pierpont Morgan), Корнелиуса Вандербильта II (Cornelius Vanderbilt II). В 1895 г. он покинул Колумбийский университет, чтобы стать первым директором Нью-Йоркского ботанического сада (занимал эту должность до 1929 г.). Ему удалось добиться существенной финансовой поддержки ботанического сада при помощи остроумного хода – он давал некоторым растениям имена состоятельных меценатов, интересующихся ботаникой. В 1914 г. он стал членом Национальной академии наук США; дважды (1897 и 1920 гг.) был президентом Ботанического общества США.

Среди научных работ Бриттона (см. [Gleason, 1960]), прежде всего, следует назвать флору Северной Америки (Britton, Brown, 1896), четырехтомную монографию о кактусах (Britton, Rose, 1919–1923), флоры Бермудских, Виргинских, Багамских островов, Кубы и Ямайки и пр. (см. [ Nathaniel_Lord_Britton]).

Его вклад в изучение флоры Карибского бассейна неоспорим. Бриттон описал более 100 новых родов растений и огромное количество видов ( Morisonia oblongifolia Britton 1889, Spiraea virginiana Britton 1890, Thompsonella minutiflora (Rose) Britton et Rose 1909 [Britton, Rose, 1909] et al.). В его честь были названы несколько родов растений, но эти названия остались только синонимами:

– Brittonastrum Briq., 1896 = Agastache J. Clayton ex Gronov. (Lamiaceae) .

– Brittonella Rusby, 1893 = Mionandra Griseb. (Malpighiaceae) .

– Brittonia C.A. Armstr., 1934, nom. inval. = Ferocactus Britton et Rose. (Cactaceae) .

В 1924 г. предлагалось род кактусов Echinocactus L INK ET O TTO назвать в честь Бриттона и Роуза Brittonrosea S PEG ., однако это название не было принято.

Бриттона также помнят, как одного из тех, кто был инициатором (Britton et al., 1888; Pavlinov, 2014: 144) и подписал Американский кодекс ботанической номенклатуры (Code of botanical nomenclature.., 1904; иногда этот кодекс называют «бриттоновским» [Pavlinov, 2014: 156]), который предложил настолько радикальные изменения в правилах, регулирующих номенклатуру, что компромисс был достигнут (и приняты некоторые из основных американских положений) лишь почти 30 лет спустя (1930 г. на Ботаническом конгрессе в Кембридже).

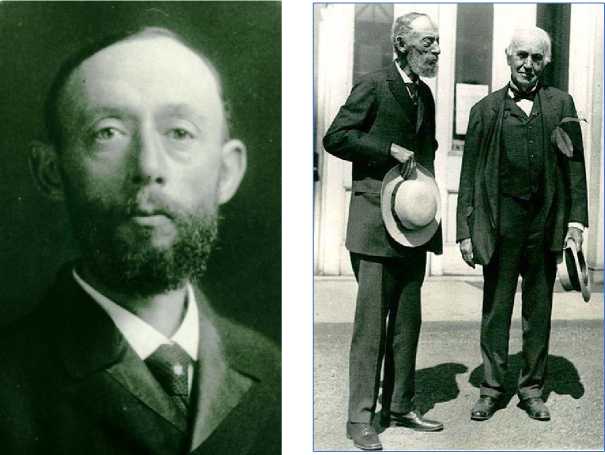

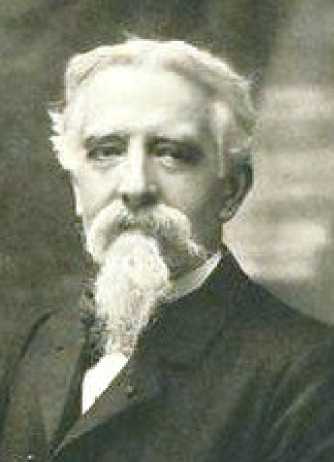

29 января. Родился Луи-Огюстен БОСК д'Антик (Louis-Augustin Guillaume BOSC d'Antic; 1759 – 10.07.1828), французский натуралист, ботаник (специализировался на папоротниковидных), миколог.

Родился в Париже в семье Поля Боска д'Анти-ка, врача и химика. Он учился в Дижоне, где был учеником ботаника Жана-Франсуа Дюранда (Jean-François Durande; 1732–1794) и химика Луи-Бернара Гайтона-Морво (Louis-Bernard Guyton, Baron de Morveau; 1737–1816). Боск работал в канцелярии генерального контролера, вицеконсулом в Уилмингтоне (США, 1797), затем в качестве консула в Нью-Йорке (1798), служил администратором больниц и тюрем, а в 1803 г., после пребывания в Швейцарии и Италии благодаря Жоржу Кювье (Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier; 1769–1832), получил должность в садах Версаля. По возвращении во Францию он публикует статью (Bosc, 1811), которая стала первым систематическим исследованием грибов на юге

Соединенных Штатов и сделала Боска основоположником микологии в этом регионе.

В 1787 г. выступил соорганизатором Парижского Линнеевского общества (Société linnéenne de Paris) и вскоре был избран одним из первых иностранных членов Лондонского Линнеевского общества. В 1806 г. он был стал членом Французской Академии наук по секции сельского земледелия, а в 1825 г. занял пост заведующего кафедрой культуры растений в Национальном музее естественной истории в Париже.

Боск неожиданно скончался в Париже; его могила находится в Национальном лесу Монморанси (в коммуне Сен-При в Валь-д'Уаз – Saint-Prix, Val-d'Oise).

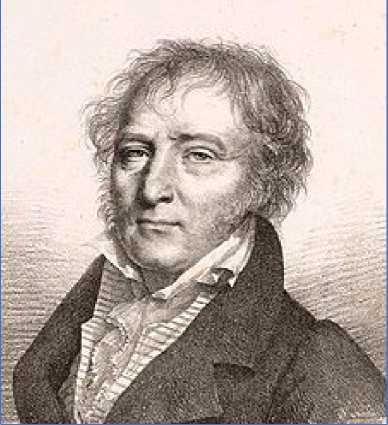

Он описал множество видов растений (некоторые из них стали синонимами), а некоторые названы в его честь – львиный зев ( Antirrhinum tortuosum B OSC EX L AM . 1878), сыть ( Adupla B OSC ex J USS 1804), боярышник сливолистный ( Crataegus prunifolia (P OIR .)

Bosc ex DC. 1823), розетка Боска (паникаграсс) ( Dichanthelium boscii (Poir.) Gould et C.A. Clark); его имя присвоено сорту европейской груши ( Pyrus communis ; сорт Beurre Bosc называют «аристократом груш»).

-

2 февраля. Родился Траян СЭВУЛЕСКУ (Traian SĂVULESCU; 1889 – 29.03.1963), румынский ботаник, миколог, фитопатолог.

Родился в городке Р ы мнику-Сэрате 2 ; вскоре семья переехала в Бухарест, где Траян поступил в Университет (изучает медицину и естественные науки), который он окончил в 1912 г. В 1919 г. он занимает должность профессора высшей сельскохозяйственной школы в Бухаресте; с 1948 г. – профессор Бухарестского университета. Одновременно с этим Сэвулеску занимает государственные должности (1946–1948) – зам. министра, министр сельского хозяйства Румынии, вице-председатель Совета министров Румынии. Член Румынской АН (с 1938), её президент (1948–1960) и почётный президент (с 1960); с 1948 г. до смерти – директор Института агрономических исследований Румынской АН.

Траян Сэвулеску известен работами по систематике покрытосеменных и геоботанике, исследованию микрофлоры Румынии и болезней культурных растений (считается основателем румынской школы микологов и фи топатологов). Главный редактор 13-томной «Флоры Социалистической Республики Румыния» (1952–1957 гг.). Иностранный член АН СССР (с 1958 г.), член Венгерской и Германской Академий наук, Сельскохозяйственной академии ЧССР. Герой Социалистического Труда СРР (1960).

Среди научных трудов Т. Сэвулеску отметим его диссертацию (Săvulescu, 1916, 1923), описание флор Аравии и Палестины (Săvulescu, 1928b), Бессарабии (Săvulescu, 1928a); в июне 1938 г. он снялся в документальном фильме об экспедиции в дельте Ду- ная по изучению местной флоры; естественно, многочисленные труды по микологии и фитопатологии (Săvulescu, 1953 et al.).

-

20 февраля. Родился Рудольф Эрнестович фон ТРАУТФЕТТЕР (Rudolf TRAUT-VETTER; 1809 – 24.01.1889), российский натуралист, ботаник, знаток русской флоры.

Родился в г. Митава (сейчас – Елгава, Латвия; в 40 км от Риги) в семье потомственных дворян Курляндской губернии. В 1825 г. поступил на медицинский факультет Дерптского университета (Юрьевский, Тартуский), потом перешёл на отделение физикоматематических наук философского факультета, где до 1831 г. специализировался по ботанике под руководством К. Ледебура (Carl Friedrich von Ledebour; 1785– 1851); в 1829 г. был награждён золотой медалью за «рассуждение на заданную тему по ботанике» (Lipskij, 1913–1915: 122–127). В 1833 г. удостоен Дерптским университетом степени кандидата 3 (диссертация «De Echinope genere»), в 1835 г. Кёнигсбергским университетом – доктора философии, в 1839 г. Императорским университетом св. Владимира в Киеве – степени доктора естественных наук. В 1833 г. Траутфеттер был назначен на должность помощника директора Дерпт-

ского университетского ботанического сада, в 1834 г. он был определён приват-доцентом по предмету ботаники в Дерптском университете. В 1835 г. перешёл на должность младшего помощника директора Императорского Ботанического сада в Санкт-Петербурге (директором был Ф.Б. Фишер [Friedrich Ernst Ludwig von Fischer; 1782–1854]).

В январе 1838 г. переехал в Киев, где после защиты диссертации «De Pentastemone genere» (Род пентастемон из семейства норичниковых) получил должность ординарного профессора ботаники в Императорском университете св. Владимира. Также руководил ботаническим садом этого университета (1838–1847), находившимся тогда в г. Кр е менце Волынской губернии; с 1841 г. работал над организацией нового университетского ботанического сада в Киеве (Pilipchuk, 2001: 61–63), которым и руководил до 1852 г.; имел в своём ведении гербарий университета, кабинеты агрономической и механической школы и минералогический кабинет. С 1841 г. – декан физикоматематического факультета, 1947–1959 гг. – ректор; при выходе в отставку в 1859 г. Траутфеттер был удостоен звания почётного члена Императорского университета св. Владимира (Lipskij, 1913–1915; Nemykin, Nemykina, 1990; Shevchuk, 2011).

В 1860 г. Траутфеттер занял место директора Горы-Горецкого земледельческого института (первое в России высшее сельскохозяйственное учебное заведение). С 1864 г. возглавил Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад; в 1875 г. по личному прошению и по состоянию здоровья (приступы астмы [Shevchuk, 2011: 237]) был уволен в отставку в чине тайного советника4; Императорский ботанический сад принял его в 1875 г. в число своих почётных членов. Императорская Санкт-Петербургская Академия наук, избрав Траутфеттера в свои члены-корреспонденты ещё в 1837 г., при- судила ему в 1885 г. почётную Золотую медаль Бэра за его исследования по русской флоре.

Работы Траутфеттера, практически, касаются исключительно флоры России, всех её областей. Частью – это монографии отдельных групп растений русской флоры (например, ив, колокольчиковых и др.), частью – обработка коллекций других естествоиспытателей (А.Ф. Миддендорфа, Л.И. Шренка, Г.И. Радде, А.К. Беккера, А.Л. Чекановского и др.). Его обширный гербарий сегодня хранится, в основном, в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН (1829 пакетов с примерно 6 тыс. видов растений [Sytin, 2014]), а часть его (3377 видов в 30 папках; некоторые образцы датированы 1833 г. [Krestovskaya et al., 1994]) – в Санкт-Петербургской лесотехнической академии.

Им описаны и в его честь названы роды растений: Acelidanthus T RAUTV . ET C.A. M EY . In Middend., Faldermannia Trautv., Microselinum Andrz. ex Trautv., Thuiaecarpus Trautv., Trigonocaryum Trautv., Diptychocarpus Trautv., Trautvetteria Fisch. еt C.A. Mey.; около 100 видов растений. Из работ процитируем лишь две (Trautvetter, 1844, 1880).

Профессор Петербургского университета А.Н. Бекетов вспоминал о Р.Э. Траутфеттере следующими словами: «Чрезвычайное благодушие, его доброта, прелестный ровный характер, любезное обращение и высокая образованность, соединенная с живостью речи, пленяли каждого. У Рудольфа Эрнстовича не было ни врагов, ни завистников: люди всех положений и всех национальностей одинаково любили и уважали его, а заслуги его перед Россией так велики, что они никогда не забудутся» (цит. по: [Shevchuk, 2011: 239]).

-

22 февраля. В 1714 г. по Указу ПЕТРА I в Петербурге основывается Аптекарский огород (теперь – Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН; он на 10 лет старше самой Академии наук…).

Сегодня площадь сада составляет 22,6 га, включая 16 га парка-дендрария; коллекция насчитывает свыше 80 тыс. образцов. Экспозиция посвящена растительности Земли, истории и эволюции растений, растительным ресурсам России, взаимоотношениям растений и человека. Литературы об этом ботаническом саде очень много (например, [Trautvetter, 1871–1872; Komarov, 1919; Lapin, 1984; Firsov, Yarmishko, 2020 et al.]).

Большая субтропическая оранжерея Large subtropical greenhouse

Кактус «Царица ночи» Cactus "Queen of the Night" Selenicereus grandiflorus (L.)

Britton et Rose (1909)

27 февраля. Родился Генри КОУЛС (Henry Chandler COWLES; 1869 – 12.09.1939), американский ботаник, фитоценолог, один из основоположников экологии растений.

Родился в фермерской семье в Кенсингтоне (Kensington), штат Коннектикут; учился в Оберлинском колледже в Огайо, в Чикагском университете. В 1898 г. получил докторскую степень (PhD) за исследование сукцессии растительности на песчаных дюнах оз. Мичиган. Вдохновением для этих исследований послужило чтение «Plantesamfund – Растительное сообщество» датского ботаника и эколога-первопроходца Е. Варминга (Johannes Eugenius Bülow Warming; 1841– 1924); Коулз специально изучил датский язык, чтобы иметь возможность читать оригинал (Warming, 1895), а позже (1905) посетил Варминга в Копенгагене. Коулз стал одним из первых профессоров экологии в мире и главных популяризаторов термина «экология» в Соединенных Штатах («Прочтение его [т. е.

«Plantesamfund»] летом 1896 года перевернуло течение моей жизни, которая теперь посвящена экологии» [Gleason, 1987: 207; Cassidy, 2007: 47]).

В 1901 г., изучая растительные сукцессии, предложил понятие «климакс», описал явление, объединяемое сейчас системогенетическим законом (экосистемы в своем сукцессионном развитии повторяют в сокращенной форме эволюционный путь развития всей своей системной структуры).

В 1911 г. Коулз стал одним из соорганизаторов Чикагского клуба прерий (цель – защита дюн Индианы и природы в целом), что привело к созданию в 1925 г. государственного парка Индиана-Дюны, а в 1966 г. он стал Национальным парком Индиана-Дюны (Indiana Dunes National Park; в парке в его честь названо «Болото Коулза» – одно из мест его полевых исследований). Коулз был одним из основателей Экологического общества Америки в 1915 г. (в 1918 г. – президент ESA). Коулз был президентом Ассоциации американских географов (1910), Ботанического общества Америки (1922), а также вицепрезидентом и председателем ботанической секции Американской ассоциации за развитие науки (1913).

Британский ботаник и эколог-первопроходец А. Тэнсли (Arthur Tansley; 1871-1955) писал о своем друге: «В течение первого десятилетия этого столетия Коулз действительно сделал гораздо больше, чем кто-либо другой, для создания и расширения наших знаний о сукцессии и выведения ее общих законов. Благодаря острым и тщательным наблюдениям и ясному изложению он стал великим пионером в этом предмете» (Архив ботаники Библиотеки Чикагского та;

74722d776562/https/.

-

25 марта. Родился Адольф Генрих Густав ЭНГЛЕР (Heinrich Gustav Adolf ENGLER; 1844 – 10.10.1930), немецкий ботаник, известный своими работами по таксономии растений и фитогеографии.

Родился в нижнесилезском г. З а ган (ныне Жагань, Польша). Окончил гимназию (Ma-ria-Magdalenen-Gymnasium) и университет в Бреслау (Вроцлав) в 1866 г.; получил степень доктора философии (PhD). Работал учителем, а в 1871 г. приступил к обязанностям хранителя ботанических коллекций в Ботаническом институте Мюнхенского университета (Botanische Institute der L.M.U. München), где проработал 7 лет. В 1878 г. был утверждён в должности профессора Кильского университета, где до 1884 г. преподавал ботаническую систематику.

Портретный этюд; эскиз утраченной картины «Последнее заседание Прусской академии наук в старом доме» 1903 г. картина У. Пейпа (William Pape; 1859– 1920); Берлинская галерея 5

Вернувшись в Бреслау в 1884 г., он вступил в должности руководителя местного Ботанического сада и экстраординарного профессора ботаники в Университете. Через пять лет – профессор в Берлинском университете (1889-1921), где совмещал лекции с работой руководителя Ботанического сада (Botanischer Garten und Bo-tanisches Museum Berlin-Dahlem 6 ), который с его участием стал одним из крупнейших ботанических садов в мире: на площади 42 га там было собрано (во время Энглера) 20 тыс. видов растений (сейчас – чуть больше – 22 тыс. [Lack, 2000; Маркина и др., 2006]). По последней воле Энглера он похоронен в Ботаническом саду в Берлин-Далеме.

Энглер много путешествовал с научными целями: исследовал флору Алжира и Туниса (1889), Канарских островов (1901), Южной и Восточной Африки (1902, 1905), тропическую часть Азии (1906); в 1913 г. он совершил кругосветное путешествие.

В 1878 г. Энглер был избран членом Леополь-дины (Академии естественных наук Германии); уже через 10 лет он становится иностранным чл.-корр. ИСПбАН (1888; почётный член АН СССР, 1927); членом Американской академии искусств и наук (1901), чл.-корр. АН в Париже (1912), Американского философского общества (1906) и пр. В 1913 г. Лондонское Линнеевское общество наградило его медалью Лин-

нея.

Среди главных его научных результатов назовем деление растительности земного шара на 6 ботанико-географических зон (областей) по климату и на 14 флористических царств по составу и происхождению растительности, дал определение «биогеографическим районам», сформулировал закон относительного постоянства местообитаний . Наиболее известны коллективная монография "Естественная система семейств растений – Die Natürlichen Pflanzenfamilien" (23 т., 1887–1915) и "Растительность Земли – Vegetation der Erde" (15 т., 1896–1923; совестно с О. Друде [Carl Georg Oscar Drude; 1852–1933]). Много родов растений названы именем Энглера: Englerastrum Briq., Englerella P IERRE , Engleria O. H OFFM ., Englerina T IEGH ., Englerocharis M USCHL . и др. Его имя носит журнал «Englera (Энглера) », издаваемый берлинским ботаническим садом. В 1938 г. улица, ведущая к Ботаническому музею, была переименована в Энглераллее (Englerallee).

4 апреля. Родился Дэвид ГУДОЛ (David W. GOODALL; 1914 – 10.05.2018), британский, австралийский геоботаник, эколог-статистик.

2017 1949

Серией статей 1950–60-х гг. под названием "Объективные методы классификации растительности" он помог превратить экологию растений из описательной, субъективной науки в более теоретическую и количественную. В 1954 г. он первым применил факторный анализ к экологии сообществ (процесс, который он назвал ординацией и который сейчас широко используется в экологической практике). Был главным редактором серии "Экосистемы мира". 10 мая 2018 г., в г. Листаль (Liestal, Швейцария) в возрасте 104 лет, совершил эвтаназию: слушая 9-ю симфонию Л. Бетховена, ввёл себе летальную инъекцию пентобарбитала и скончался. Более подробно см. (Rozenberg, 2014, 2018).

15 апреля. Родился Иван Федорович ШМАЛЬ-ГАУЗЕН (1849 – 20.04.1894), отечественный ботаник, палеоботаник, автор трудов по древней и новой флоре Европейской России.

Родился в семье помощника библиотекаря Санкт-Петербургского университета и ИСПбАН (лютеранского исповедания). Первоначальное образование, в особенности же по предметам естествознания и по избранной им впоследствии специальности, получил дома, под непосредственным руководством отца. На 10-м году И.Ф. Шмальгаузен поступил в 4-ю (Ларинскую) гимназию и окончил ее в 1867 г. (Ivan.., 1884; Pilipchuk, 2001).

По желанию матери поступил в Медико хирургическую академию, «однако был не в силах преодолеть отвращения к занятиям в анатомическом театре и вскоре перешел в Санкт-Петербургский университет» на отделение естественных наук физико

математического факультета (Ivan.., 2001: 46). На втором курсе начал специализироваться по предмету ботаники под руководством профессора А.Н. Бекетова (известен как «отец русских ботаников»), и с тех пор ботаника сделалась любимым его предметом знаний. За сочинение «О последовательности побегов в соцветии злаков» награждён золотой медалью и оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. В 1877 г. защитил докторскую диссертацию «Исследования над развитием млечных вместилищ растений» и получил звание приват-доцента Санкт-Петербургского университета (читал палеонтологию растений); через год избран экстраординарным профессором ботаники Киевского университета и в начале 1879 г. переехал в Киев, где преподавал и заведовал университетским ботаническим садом до конца своих дней (с 1886 г. – в должности ординарного профессора).

Несколько ранее, получив диплом доктора ботаники (от 4 мая 1877 г.), Иван Федорович уезжает в Германию и женится на своей дальней родственнице – Луизе Людвиговне Вирт, с которой он познакомился во время своей первой заграничной командировки. Свадьба состоялась 15 мая 1877 г. Первый ребенок умер в младенчестве, потом родились Эмиль, Иван 7 и Луиза-Юлия (Ivan.., 1884; Pilipchuk, 2001). В 1884 г. избран действительным членом Немецкого ботанического общества, в 1893 – чл.-корр. ИС-ПбАН (по специальности «биология» [Beketov, 1894]).

Список трудов И.Ф. Шмальгаузена содержит 55 названий. Среди них отметим только крупные монографические работы (Shmalgauzen, 1884, 1886, 1887, 1895, 1897 et al.).

И еще несколько деталей. Как все в этом мире связано! И.Ф. Шмальгаувзен пишет некролог на Р.Э. Траутфеттера (см. выше; [Shmalgauzen, 1889]), одним из первых дает изложение работы Г. Менделя в России (Gajsinovich, 1965); одним из его учеников был, ставший в последствии известным флористом-систематиком, ботанико-географом И.К. Пачоский (1864–1942). «Ученик очень уважал своего учителя, откликался на его научные работы. Об этом свидетельствуют рецензии и рефераты Пачоского на статьи Шмальгаузена. Влияние Шмальгаузена ощущается в выступлениях Пачоского на заседаниях Киевского общества естествоиспытателей, на съездах русских естествоиспытателей и врачей, во всей его научной и преподавательской деятельности» (Pilipchuk, 2001: 94). А вот как написал об Иване Федоровиче в своем некрологе А.Н. Бекетов (1894; цит. по [Pilipchuk, 2001: 90]): «Наука поглощала б о льшую часть его времени, а то, что оставалось от кабинетных занятий и ботанических экскурсий, расходовалось на профессуру и на хлопоты о ботаническом саде, которым он внимательно занимался, живя в очень скромном помещении среди этого сада. В семейном кругу он был счастливым, а в иных кругах не имел ни завистников, ни врагов».

17 апреля. Родился Карл фон МАРТИУС (Carl Friedrich Philipp von MARTIUS; 1794 – 13.12.1868), немецкий натуралист, ботаник.

Родился в Эрлангене (Erlangen, Бавария), в профессорской семье придворного аптекаря. Закончил Эрлангенский университет и в 1814 г. получил докторскую степень, опубликовав в качестве диссертации критический каталог растений университетского ботанического сада. В 1817 г. королём Баварии Максимилианом I Иосифом был отправлен в Бразилию для сбора ботанических образцов (в составе Австрийской комиссии). Экспедиция продлилась до 1820 г. и прошла более 10 тыс. км через несколько южных и восточных провинций, поднялась вверх по Амазонке до Табатинга (граница с Колумбией).

После возвращения в Германию стал смотрителем ботанического сада Мюнхен-Нимфенбург (включая гербарий Мюнхенской ботанической кол- лекции). С 1826 г. он профессор ботаники в университете Мюнхена, а в 1832 г. занял пост директора ботанического сада.

Его самой важной работой стала всеобъемлющая флора Бразилии «Flora Brasiliensis», которую он начал в 1840 г. и которая выходила после его смерти до 1906 г. (вышло 15 томов); было описано почти 23 тыс. растений, из которых 5689 были новыми для науки. Нельзя не сказать и о гербарии Мартиуса. Помимо огромной коллекции образцов флоры, принадлежавшей ему до отъезда в Южную Америку, он вернулся с еще 12 тыс. экземпляров, а на момент его смерти коллекция насчитывала 300 тыс. экз., представляющих 65 тыс. видов со всего мира, и представляла собой один из крупнейших частных гербариев. Бельгийское правительство приобрело коллекцию в 1870 г.; она легла в основу Национального ботанического сада Бельгии.

В 1834 г. Мартиус был избран иностранным чл.-корр. ИАН (ИСПбАН), иностранным членом Шведской королевской АН (1837), членом Лондонского королевского общества (1838). В его честь назван род Martiodendron Gleason из семейства Бобовые (Fabaceae). В его день рождения отмечается Международный день пальм (International Palm Society).

Он умер в Мюнхене; его надгробие украшено двумя пальмовыми ветвями и латинской надписью «In palmis semper virens resurgo – В пальмах я воскресаю» [].

-

18 апреля. Родился Григорий Иванович (Георг Генрих) ЛАНГСДОРФ (Georg Heinrich von LANGSDORFF; 1774 – 29.06.1852), немецко-российский медик, ботаник,

зоолог, путешественник, дипломат.

Родился в г. Вёлльштайне (Wöllstein; сейчас – Германия). Он изучал медицину и естественную историю в Гёттингенском университете и получил степень доктора медицины и хирургии (1797), защитив диссертацию по акушерству.

В том же году он сопровождал принца Кристиана Августа (Christian August, Prince of Waldeck and Pyr-mont), фельдмаршала португальской сухопутной армии в Лиссабон; в 1798 г. открыл там частную медицинскую практику, а впоследствии принял должность хирурга в английских войсках в Португалии. В 1802 г. посетил Лондон, Париж и вернулся в Гёттинген.

В 1803 г. становится иностранным чл.-корр. ИАН (1803; и экстраординарным академиком, 1812); в этом же году (достаточно авантюрным образом [Комиссаров, 1975: 14-16]) Лангсдорф оказывается в качестве натуралиста и врача в составе первой русской кругосветной экспедиции под руководством И.Ф. Крузенштерна. Пройдя полпути (1803–1805) до Камчатки, он вместе с Н.П. Резановым (дипломатом, предпринимателем, соруководителем кругосветной экспедиции) на корабле «Юнона» (вспомним поэму А. Вознесенского «Юнона и Авось» и прекрасный спектакль московского Ленкома) направился через Японию к северозападному побережью Северной Америки (в Сан-Франциско), вернулся в Охотск и по суше через Сибирь прибыл в Санкт-Петербург (1808 г.). За время экспедиции были собраны большие зоологические коллекции и гербарии (Langsdorff G., Fischer, 1810; Langsdorff, 1813).

В 1812 г. Лангсдорф был назначен русским консулом в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Он приобрел ферму (под названием «Мандиока») на севере Рио, собирал в окрестностях растения, животных и минералы; принимал у себя натуралистов и ученых (в частности, К. фон Мартиуса на начальных этапах его экспедиции по Амазонке в 1817 г.; см. выше).

В 1821–1828 гг. возглавлял собственную русскую экспедицию во внутренние районы Бразилии, изучавшую природу и коренное население страны; также собрал большие коллекции по ботанике и зоологии. Материалы экспедиции длительное время хранились в ИСПбАН (РАН, АН СССР) и были вновь «открыты» и описаны лишь в 1930 г.; они легли в основу южноамериканских коллекций ряда российских музеев (Манизер, 1948).

Вскоре, после завершения экспедиции Лангсдорф вернулся в Европу, болел и в 1852 г. умер во Фрайбурге (Германия) от тифа.

Именем Г.И. Лангсдорфа названы многие виды растений и животных различных систематических групп, в том числе морская водоросль коккофора Лангсдорфа Coccophora langsdorfii (T URNER ) G REVILLE , растение мытник Лангсдор-фа Pedicularis langsdorfii F ISCH . EX S TEVEN (семейство Scrophulariaceae) с красивыми цветками (см. фото), Copaifera langsdorffii D ESF . («дизельное дерево»; семейство Fabaceae) и др.

Интересный факт: по словам эксперта по генеалогии Франсиско де Альбукерке (Albuquerque, 2002), недавние исследования показали, что у Лангсдорфа в Бразилии около 1,5 тыс. (!) потомков и самая известная среди них – Лума де Оливейра (Luma de Oliveira; г. р. 1965), королева бразильского карнавала…

-

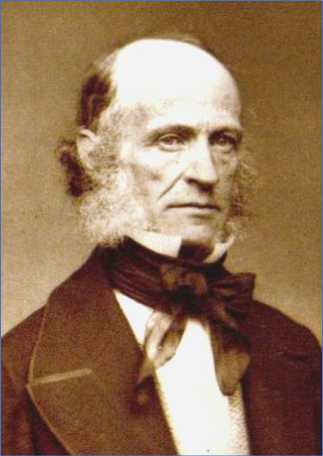

19 апреля. Родился Филипп Эдуар Леон ван ТИГ Е М (Phillippe Édouard Léon van TIEGHEM; 1839 – 28.04.1914), французский ботаник, миколог.

Родился в Байёле (Bailleul; Франция, на границе с Бельгией) в семье коммерсанта; отец и мать умерли вскоре после рождения сына. Оставшиеся сиротами шестеро детей воспитывались в семьях родственников матери, в частности, Филипп – в семье дяди. В этом же городке он получил начальное и среднее образование (обучался в местном колледже и в 1856 г. стал бакалавром). Был студентом Высшей нормальной школы (École normale supérieure; 1858–1861); став доцентом по физике, поступил в лабораторию Л. Пастера (Louis Pasteur; 1822–1895) в Высшей нормальной школе (1861–1864). Там он выполняет свою первую научную работу по аммиачному брожению, изучает микроскопические грибы; его микологические работы привели к подробному описанию Aspergillus niger T IEGH ., 1867 (вид высших плесневых грибов, «черная плесень»). В

1864 г. Тигем защитил докторскую диссертацию по физическим наукам «Исследования по ферментации мочевины и гиппуровой кислоты» и продолжил работу в Высшей нормальной школе (1864–1878); защитил докторскую диссертацию в области естественных наук по анатомии ароидных (1866; лат. Araceae J USS .); был профессором в Национальном музее естественной истории (1878–1914). В 1881 г. назначен преподавателем ботаники в Высшей нормальной школе молодых девушек в С е вре (Sèvres; пригород на юго-западе Парижа), профессором биологии растений Агрономического института в Париже (1914).

Тигем внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений (специализировался на водорослях, семенных растениях, микологии). Он опубликовал

«Eléments de botanique» в двух томах (1898), а ранее (1873) перевел с немецкого и опубликовал «Трактат (учебник) по ботанике», соответствующий тогда современному состоянию науки (Sachs, 1870; Borodin, 1914). Он был избран членом ботанического отдела Французской академии наук (1876), затем её вице-президентом (1898) и президентом (1899); почетный член ИСПбАН (1908); избран членом Генеральной ассамблеи, которая управляет Институтом Пастера по принципу парламента (1905), президентом Французского ботанического общества (1881); кавалер (1878), офицер (1895) и командор ордена Почетного Легиона (1909).

22 апреля. Родился Август ЭЙХЛЕР (August Wilhelm EICHLER; 1839 – 2.03.1887), немецкий ботаник.

Родился в городке Нойкирхене (Neukirchen; в центральной части Германии, земля Гессен), учился в Марбургском университете (PhD, 1861). Затем он отправился в Мюнхен, где стал помощником натуралиста Карла фон Мартиуса (см. выше), вместе с которым редактировал «Флору Бразилии», а после его смерти (1868) один работал над «Флорой», выпустив 46 из 100 частей. В 1865 г. он стал преподавателем Мюнхенского университета, а в 1871 г. – профессором ботаники в Техническом университете Граца (Technische Hochschule) и директором ботанического сада в этом городе. Работал в Кильском университете (1872–1878), в дальнейшем стал директором гербария Берлинского университета.

Эйхлер внес важный вклад в изучение сравнительного строения цветов (в основном, по симмет- рии цветков в своей двухтомной работе «Blütendiagramme», 1875, 1878); много писал о хвойных, саговниковых и других группах растений Бразилии. Но, пожалуй, наибольшее значение имеет предложенное им деление семенных растений на цветковые и голосеменные растения, а также на однодольные и двудольные. В его честь названы роды растений Eichleria Progel и Eichlerodendron Briq. (стали синонимами Rourea Aubl. и Xylosma G.Forst., 1786).

-

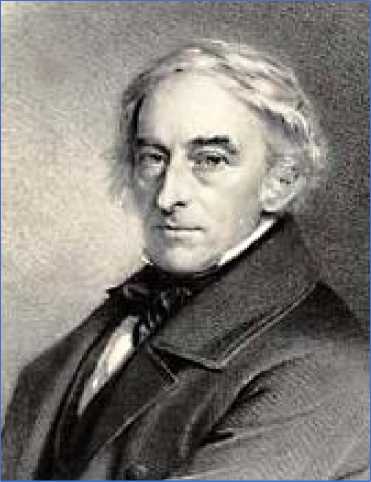

9 мая. Родился Хьюит УОТСОН [ВАТСОН] (Hewett Cottrell WATSON; 1804 – 27.07.1881), британский ботаник-любитель, эволюционист.

Родился в деревне Фирбек (Firbeck; Йоркшир, Великобритания) в семье мирового судьи и мэра Конглтона (Congleton; графство Чешир, Англия); у него было семь старших сестер и два младших брата, его мать умерла, когда ему было пятнадцать и его ранняя жизнь была омрачена ужасными отношениями с отцом (реакционным консерватором). Будучи подростком, Хьюитт получил серьезную травму колена в матче по крикету и никогда больше не восстановил полноценные движения в суставе. Изучал медицину и естественную историю (ботанику) в Эдинбургском университете (1828–1832), но вынужден был уйти, не получив ученой степени, из-за ухудшения состояния здоровья. Его интерес к ботанике стимулировало и знакомство с Р. Грэмом (Robert Graham; 1786–1845), который тогда возглавлял кафедру ботаники университета. В 1834 г. он стал членом Лондонского Линнеевского общества.

В это же время (1829) Уотсон присоединился к Эдинбургскому френологическому 8 обществу (чтобы сразу окончить с этим его увлечением, отметим, что он даже редактировал «Phrenological Journal» (1837–1840), но в дальнейшем отошел от этого «учения»).

Уотсон был известен своим блестящим интеллектом и трудным, сварливым характером. Он вел изолированную и ограниченную жизнь (с 1833 г. в поместье в Темз-Диттон [Thames Ditton]; графство Суррей), никогда не был женат и только однажды выезжал за пределы Великобритании (экспедиция на Азорские острова 1842 г.). Он безуспешно подавал (часто, отзывал) заявки на высокие должности в университеты Лондона и Дублина, в Королевские ботанические сады Кью; при этом он был широко признанным авторитетом в области ботанической науки и распространения ботанических видов на

Британских островах.

Несмотря на свою социальную изоляцию, Уотсон демонстрировал замечательное владение современными научными вопросами, включая важность статистических методов в научных исследованиях. Он создал первую детальную схему флористического членения Великобритании, выделив 18 провинций, 38 подпровинций и 112 «под-графств» (vicecounties), приняв во внимание административное деление страны; показал связь флоры Великобритании с флорой континентальной Европы (Watson, 1847). Эта его монография и книга о географическом распространении британских растений (Watson, 1835) привлекли внимание Чарльза Дарвина, который интересовался распространением растений, стремясь найти доказательства эволюции путем естественного отбора. В 1850-х годах они обменялись множеством писем (Дарвин жил в Дауне [Downe], примерно в 30 милях от Темз-Диттон; в 1856 г. Уотсон фактически отклонил личное приглашение обсудить теорию эволюции, «потому что был слишком занят и не хотел путешествовать» []). Тем не менее, в «Происхождение видов» (1859 г.) Дарвин щедро признал работу Уотсона жизненно важным источником научной информации («М-р Г.Ч. Уотсон (Н.С. Watson), которому я много обязан за оказанную мне всякого рода помощь…», и далее «м-р Г.Ч. Уотсон (Н.С. Watson), которому я очень обязан за его ценные указания и помощь в этом деле…», «м-р Г.Ч. Уотсон отметил для меня в прекрасно составленном Лондонском каталоге растений…» [Darvin, 1991: 55, 60, 63]); в свою очередь, Уотсон был одним из первых, кто написал Дарвину, поздравив его с выдающимся достижением и восхваляя его как «величайшего революционера века», если не всех времен.

При подготовке монографии о фракталах в экологии (Gelashvili et al., 2013) нам попались статьи (Hubbell, 2001; Pounds, Puschendorf, 2004), в которых указывалось, что еще в знаковым для науки «дарвиновском» 1859 г. именно Уотсон одним из первых исследовал зависимость флористического богатства (логарифма числа видов сосудистых растений Британии) от площади местообитания (логарифма обследованной площади). С использованием принятых в наше время обозначений данные Уотсона могут быть аппроксимированы уравнением:

1g S = 1g c + z 1g A ,

где S – число видов, A – площадь в квадратных милях, c и z – постоянные, или

S = c Az .

Таким образом, приоритет в применении степенного закона при описании зависимости видового богатства от площади принадлежит, скорее всего, именно Х. Уотсону; только спустя 62 года шведский агрохимик О. Аррениус (Olof «Olle» Vilhelm Arrhenius; 1895–1977) переоткрыл его и предложил свою известную «упрощенную» формулу.

В знак заслуг Х. Уотсона перед ботаникой его именем был назван вид Eleocharis watsoni B AB . (в настоящее время – Eleocharis uniglumis S CHULT .; семейство Cyperaceae; см. фото), род растений Hewittia W IGHT ET A RN . (1837) [семейство

Convolvulaceae]; специализированный ботанический журнал «Watsonia» также назван в его честь и посвящен исследованиям местной флоры Британских островов; с 1949 г. его издает Британское ботаническое общество.

18 мая. Родился Вильгельм ГОФМЕЙСТЕР (ХОФМАЙСТЕР; Wilhelm Friedrich

Benedikt HOFMEISTER; 1824 – 12.01.1877), немецкий ботаник, один из создателей эмбриологии растений.

Родился в г. Лейпциге; его отец был книжным и музыкальным издателем и продавцом. Вильгельм бросил профессиональное реальное училище (Real-schule) и, следуя традициям своей семьи, в возрасте 15 лет поступил учеником в книжный магазин в Гамбурге у знакомого своего отца. В качестве ботаника-самоучки он изучил жизненные циклы у мхов, папоротников и семенных растений. В ходе своих работ открыл чередование спорофитного и гаметофитного поколений; заложил основы для представления о дипло-гаплоидном жизненном цикле у представителей подцарства зелёных растений (Viridiplantae). При этом, б о льшую часть исследований он проводил в свободное время, в основном с четырех до шести утра перед выходом на работу. Тем не менее, ему было всего 27 лет, когда он опубликовал свою новаторскую монографию о смене поколений у растений

(Hofmeister, 1851; Goebel, 1905; Chub, 1993). В 1851 г. Гофмейстер был удостоен звания почетного доктора Ростокского университета; лишь в 1863 г. он стал работать профессором и директором ботанического сада Гейдельбергского университета, а в 1872 г. перешёл в Тюбингенский университет. В 1869 г. был избран иностранным членом Швед- ской королевской академии наук.

Гофмейстер также был одним из первых исследователей генетики и эмбриологии растений. По словам британского биолога-теоретика С. Дарлингтона (Cyril Dean Darlington; 1903-1981), он еще в 1848 г. наблюдал и оставил подробные зарисовки того, что позже будет названо хромосомами в делящемся ядре клетки. Эти зарисовки были воспроизведены в книге Дарлингтона (Darlington, 1953). Правда, Гофмейстер не был первым, кто их наблюдал; есть веские доказательства того, что Грегор Мендель знал о его работе, и это было частью его мотивации к изучению гибридизации растений.

Можно констатировать, что В. Гофмейстер – фигура крупная, но во многом недооцененная; по мнению ряда ботаников, он «является одним из истинных гигантов в истории биологии и принадлежит к тому же пантеону, что Дарвин и Мендель <…> и, может быть, даже превосходит их как по широте, так и по глубине своих талантов» (Kaplan, Cooke, 1996, p. 1647).

26 мая. Родился Себастьян ВАЙЛАН (ВАЙЯН; Sébastien VAILLANT; 1669 – 20.05.1722), французский ботаник, миколог.

Родился в Виньи (Vigny; современная территория Валь д'Уаз, север Франции). Себастьян пошел в школу в четыре года, а к пяти годам уже собирал растения и пересаживал их в сад своего отца. В шесть лет его отправили в школу-интернат в Понтуазе (Pontoise) учиться к органисту местного собора. В течение четырех месяцев страдал от лихорадки, которую, как он утверждает, вылечил с помощью салата, приправленного уксусом (Boerhaave, 1727, S. 24).

Вайлан изучал медицину и хирургию в больнице в Понтуазе (медицина тогда включала изучение ботаники). В 1691 г. в Париже (Сад растений Парижа – Jardin des plantes de Paris) продолжил свое образование у крупнейшего ботаника того времени Ж. де Турнефора (Joseph Pitton de Tournefort 1656-1708), который привле кал его к написанию своей «Истории растений, рождающихся вокруг Парижа» (1698).

Предложил критерий для классификации грибов на основе строения нижней поверхности шляпки (гименофора). Такая классификация оказалась очень удобной и используется до сих пор при сборе грибов, а признаки строения гименофора, изучаемые современными методами, продолжают использоваться в систематике. Вайлан обратил внимание на структуру грибов, связанную с их размножением, однако функция её в то время была неизвестной. Он писал, что «грибы – это дьявольское произведение, нарушающее общую гармонию природы, чтобы смущать самых талантливых исследователей и приводить в отчаяние молодых ботаников»

Вайян,_Себастьян). Он занимался изучением цветка (ввел термины «тычинка», «завязь» и др.); его исследования были положены К. Линнеем в основу половой системы классификации растений (1735).

В 1716 г. Себастьян Вайлан был избран членом Парижской АН. К. Линней назвал в его честь род растений Vaillantia семейства Мареновые – Rubiaceae (Лебедев, 1986). Его гербарий сейчас хранится в Национальном музее естественной истории Франции.

6 июня. Родился Андреа ЧЕЗАЛЬПИНО (СЕСАЛЬПИНО; Andrea CESALPINO; 1519 – 23.02.1603), итальянский философ, врач, ботаник.

Родился в г. Ареццо (Arezzo 9 ; итальянская область Тоскана). Долгое время жил в Пизе. Отвечал за Пизанский ботанический сад (1554-1558), преподавал в Пизанском университете (1555) и был профессором медицины в Римском университете Ла Сапиенца (Sapienza – Università di Roma; 1592). Больше всего интересовался философией (причём, с ранних лет). Всегда боролся против схоластики (господствовавшего течения в школьной философии того времени), противопоставляя ей самостоятельность в обучении. За это учителя, которые тогда были, в основном, богословами, не любили его и обвиняли в безбожии. Несмотря на наветы и даже

Неизвестный художник, Тосканская школа Ботанический сад (Музей) Пизы

прямые обвинения, Чезальпино не подвергся суду инквизиции и даже не был стесняем в своей преподавательской деятельности. Скорее всего, это связано как с самим характером его философского учения (признавая бога первоначалом Вселенной, Чезальпино отрицал сам акт творения; бог и природа в его системе неразрывно связаны между собой, но при этом остается место чудесам даже в естественном порядке природы), так и, отчасти, в благосклонном отношении к нему Ватикана (папа Климент VIII назначил его своим первым лейб-медиком). Своё философское учение он изложил в труде «Quaestiones peripateticae» («Вопросы учеников (последователей) Аристотеля» (Венеция, 1571); признавался как один из видных предшественников Б. Спинозы (Baruj Espinosa; 1632–1677).

В качестве медика, по некоторым данным, он открыл и описал («Questionum medicarum libri II», 1593) большой круг кровообращения (сделав это до У. Гарвея [William Harvey; 1578-1657], который опубликовал свои более подробные результаты только в 1628 г. [Epifanov, 2002]). И он правильно воспринимал сердце как насос по перекачке крови, а также подробно описал его строение. Но нас больше интересуют его заслуги в качестве ботаника.

В труде «De plantis libri XVI – О растениях» (1583) Чезальпино описал функции отдельных частей растений, предложил одну из первых систем растительного царства, основанную на дедуктивном подходе Аристотеля – на строении семян, цветков и плодов, то есть на разбиении множества по пути от общего к частному, и на знании огромного фактического материала из области морфологии растений. Он распределил 840 видов на 15 классов чисто ботанического характера: два первых – деревья и кустарники, различая их по положению зародыша в семени; остальные 13 – полукустарники и травянистые растения. Он считал, что «душа» растения находится в сердцевине, а «сердце» – в семени. Кроме того, он описал множество новых видов растений.

Карл Линней в 1730-х годах также следовал за Чезальпино, называя его «отцом ботаники», и соглашался с тем, что плодоносящие части должны быть основой любой системы систематики растений, в том числе и его собственной.

Скульптура Чезальпино работы П. Феди (Pio Fedi, 1816-1892); лоджия Галереи Уффици, Флоренция.

«De plantis» стал одной из самых важных и влиятельных книг по естествознанию позднего Возрождения.

В честь Чезальпино назван род растений Caesalpinia [P LUM .] L. (1753) семейство бобовые. Скульптурное изображение Чезальпино установлено в Галерее Уффици во Флоренции, где он по праву присоединяется к Леонардо да Винчи, Галилео Галилею и Франческо Р е ди как одна из самых значительных фигур науки раннего средневековья.

16 июня. Родился Леонтий Григорьевич РАМЕНСКИЙ (1884 – 27.01.1953), геоботаник, луговед, эколог. Сформулировал представление о непрерывности растительного покрова – концепция континуума ). Один из основоположников учения о морфологии географического ландшафта.

В его честь назван вид – осока Раменского ( Carex ramenskii K OM ., 1914), его именем в 1966 г. назван географический объект в Антарктиде – скала Раменского (см. [Rozenberg, 2022]). Более подробно см. монографию нашего коллеги по ИЭВБ РАН, профессора В.Б. Голуба (Golub, 2022) и некоторые сопровождающие ее работы (Perlin, Sobolev, 2018; Rozenberg, 2019).

* *

*

Вопросы и проблемы истории ботанической науки проработаны достаточно хорошо – от классической монографии К. Линнея (Linnaeus, 1736) через обобщения зарубежных (Morton, 1981; Greene, 1983; Kingsland, 1995) до отечественных специалистов (Bazilevskaya et al., 1968; Starostin, 1980; Lebedev, 1986; Rozenberg, Krasnoshchekov, 2007 et al.). В полном соответствии со словами А.И. Герцена (Gercen, 1954: 130): «Былое не утратилось в настоящем, не заменилось им, а исполнилось в нем… Чтобы понять современное состояние мысли, вернейший путь – вспомнить, как человечество дошло до него, вспомнить всю морфологию мышления». Хочется только заметить, что процессы глобализации и усложняющиеся научные технологии, которые способствуют развитию и распространению современных ботанических знаний в науках о растениях и растительности (НОР [Mirkin, Naumova, 2017]), начиная от прикладных областей экономической ботаники (в частности, сельского хозяйства, садоводства, лесоводства) и заканчивая детальным изучением структуры и функций растений и их взаимодействия с окружающей средой на всех уровнях биологической иерархии (от биохимии растений до экологии и биогеографии), имеют еще один, не совсем осознаваемый, аспект – крушение авторитетов.

В наши дни лидером мнений может стать каждый; для этого новоиспеченному блогеру понадобится смартфон и знание некоторых научных терминов, которые придают вес псведонаучным заявлениям (с чувством «полного удовлетворения», например, нашли такое откровение блогера под ником Amy: «только что узнала, что зеленый болгарский перец становится желтым, потом оранжевым, а потом красным. И все они – один и тот же перец, только разной степени спелости». И еще одно в продолжение от блогера James Wong: «болгарский перец и некоторые виды острых перцев – это один и тот же вид. Просто из-за мутации у болгарского перца не вырабатывается капсаицин, который и делает острые перцы такими жгучими». Что тут добавить…). Поэтому зна- ние реальных лидеров ботанической науки, на наш взгляд, позволяет увидеть науку «в лицо», что подтверждает слова журналиста и популяризатора науки Я.К. Голованова (Golovanov, 1976: 6): «Мы обязательно должны знать не только, как рождались труды великих корифеев науки, но и что это были за люди, сколько сил, энергии, здоровья, нервов отдали они, чтобы мы сегодня узнали эти законы и прочли формулы в учебниках. Как порой отказывались они от богатства, почестей, радостей жизни ради торжества истины, как умирали, до последнего дыхания утверждая ее. И эти знания помогут нам лучше понять суть сделанного этими людьми, ибо работа талантливого человека неотделима от его личности».

Исследования выполнены в рамках государственного задания Института экологии Волжского бассейна РАН «Структура, динамика и устойчивое развитие экосистем Волжского бассейна» (регистрационный номер 1021060107217-0-1.6.19).

Список литературы Юбилейные и «круглые» даты первого полугодия 2024 года для ботаников

- Albuquerque F.T. de. 2002. A Descendência Brasileira de George Heinrich Freiherr Von Lagsdorff. Rio de Janeiro (Brazil): Nitpress. 136 р.

- [Bazilevskaya et al.] Базилевская Н.А., Белоконь М.П., Щербакова А.А. 1968. Краткая история ботаники. М. : Наука. 311 с.

- [Beketov] Бекетов А.Н. 1894. И.Ф. Шмальгаузен: (Некролог). — Науч. обозрение. 17: 513-516.

- Boerhaave H. 1727. Preface // Vaillant S. Botanicon Parisiense ou, Denombrement par ordre alphabetique des plantes, qui se trouvent aux environs de Paris: avec plusieurs descriptions des plantes, leurs synonymes, le Tems de fleurir et de grainer et une critique des auteurs de botanique / par Sebastien Vaillant; enrichi de plus de trois cents figures, dessinéss par le sieur Claude Aubriet. Leiden; Amsterdam: Jean et Herman Verbeek; Balthazar Lakeman. S. 20-45.

- [Borodin] Бородинъ И.П. 1914. Филиппъ ванъ-Тигемъ. Некрологъ. — ИзвЬспя Императорской Академш Наукъ. VI серiя. 8 (10): 667-668.

- Bosc L. 1811. Mémoire sur quelques espèces de champignons des parties méridionales de l'Amérique septentrionale. — Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, Magazin. 5: 83-89.

- Britton N., Brown А. 1896. An illustrated flora of the northern United States, Canada and the British Possessions from Newfoundland to the Parallel of the Southern Boundary of Virginia, and from the Atlantic Ocean Westward to the 102d Meridian. V. I. Ophioglossaceae to Aizoaceae. N. Y.: Charles Scribner's Sons, 637 р.

- Britton N.L., Rose J.N. 1909. Thompsonella, a new genus of Crassulaceae from Mexico // Contr. U.S. Natl. Herb. 12 (9): 91-392.

- Britton N., Rose J.N. 1919-1923. The Cactaceae, descriptions and illustrations of plants of the cactus family. Washington: The Carnegie Institution of Washington. V. 1, 1919.; V. 2, 1920; V. 3, 1923; V. 4, 1923.

- Britton N.L., Sterns E.E., Poggenburg J.F. 1888. Preliminary catalogue of Anthophyta and Pteridophyta reported as growing spontaneously within one hundred miles of New York City. N. Y.: Torrey Botanical Club. 90 p.

- Cassidy V.M. 2007. Henry Chandler Cowles: Pioneer Ecologist. Chicago: Kedzie Sigel Press. 354 p.

- [Chub] Чуб В.В. 1993. Жизненные циклы растений: Методическое пособие для учащихся. М.: Фазис. 31 с.

- Code of botanical nomenclature / Code de la nomenclature botanique / Kodex der botanische Nomenclatur. 1904. — Bull. of the Torrey Botan. Club. 31 (5): 249-290.

- Darlington C.D. 1953. The Facts of Life. L.: George Allen et Unwin. 467 р.

- [Darvin] Дарвин Ч. 1991. Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь / Ред. акад. А.Л. Тахтаджян. Перевод с 6-го изд. (Лондон, 1872). Санкт-Петербург: Наука. 539 с.

- [Epifanov] Епифанов Н.С. 2002. Уильям Гарвей. Киров: Вятка. 288 с.

- [Firsov, Yarmishko] Фирсов Г.А., Ярмишко В.Т. 2020. Ботанический сад Петра Великого на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге - музей под открытым небом. М.: Изд-во РОСА. 86 с.

- [Frenologiya...] Френология. 1955. — Большая советская энциклопедия (в 51 т.). Т. 35. Прокат - Раковины. М.: Советская энциклопедия. С. 589.

- [Gajsinovich] Гайсинович А.Е. 1965. Первое изложение работы Менделя в России (И.Ф. Шмальгаузен). — Бюлл. Московского общества испытателей природы. Отд. биол. 70 (4): 22-24.

- [Gelashvili et al.] Гелашвили Д.Б., Иудин Д.И., Розенберг Г.С., Якимов В.Н., Солнцев Л.А. 2013. Фракталы и мультифракталы в биоэкологи. Н. Новгород: Изд-во ННГУ. 370 с.

- [Gercen] Герцен А.И. 1954. Письма об изучении природы. Письмо второе. Наука и природа, - феноменология мышления. — Соб. соч. в 30 т. Т. 3. Дилетантизм в науке. Письма об изучении природы. 1842-1846. М.: АН СССР. С. 123-141.

- Gleason H.A. 1960. The Scientific Work of Nathaniel Lord Britton. — Proceedings of the American Philosophical Society. 104 (2): 205-226.

- Gleason H.A. 1987. A Letter from Dr. Gleason. — Brittonia. 39 (2): 205-209.

- Goebel K. 1905. von. Wilhelm Hofmeister. — The Plant World. 8: 291-298.

- Greene E.L. 1983 (1909). Landmarks of Botanical History: Part 1, 2. Stanford: Univ. Press. 1139 p.

- [Golovanov] Голованов Я.К. 1992. Этюды об ученых. М.: Колос. 192 с.

- [Golub] Голуб В.Б. 2022. Леонтий Григорьевич Раменский и его время (жизнь и труды). СПб.: Марафон. 292 с.

- Hofmeister F. 1851. Vergleichende Untersuchungen der Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen (Moose, Farrn, Equisetaceen, Rhizocarpeen und Lycopodiaceen) и der Samenbildung der Coniferen. Leipzig: Publ. F. Hofmeister. 179 р.

- Hubbell S.P. 2001. The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography. Princeton; Oxford: Princeton Univ. Press. 375 p.

- [Ivan...] Иван Федорович Шмальгаузен (1849-1894) - первый российский ботаник, ставший и палеоботаником. 1884. — Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834-1884). Сост. и издан под ред. ординарного проф. В.С. Иконникова. Киев: Типогр. Имп. ун-та Св. Владимира. С. 756-760. (Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал. 2013. Т. 8. C. 4352).

- Kaplan D., Cooke T.J. 1996. The genius of Wilhelm Hofmeister: the origin of causal-analytical research in plant development. — Amer. J. Botany. 83 (12): 1647-1660.

- Kingsland S.E. 1995. Modelling Nature: Episodes in the History of Population Ecology / 2nd ed. Chicago: Univ. Chicago Press. 316 p.

- [Komarov] Комаров В.Л. 1919. Краткий путеводитель по Ботаническому саду. Петроград: Тип. А. Бенке. 100 с.

- [Komissarov] Комиссаров Б.Н. 1975. Григорий Иванович Лангсдорф, 1774-1852. Л.: Наука. 124 с.

- [Krestovskaya et al.] Крестовская Т.В., Потокин А.Ф, Титов Ю.В. 1994. Гербарий имени И.П. Бородина Санкт-Петербургской лесотехнической академии. — Изв. СПб. Лесотехнической академии. 2 (160): 191-200.

- [http ://ftacademy. ru/academy/museum/herb arium/].

- Lack H.W. 2000. Die Welt in einem Garten. Adolf Engler - ein Leben für die Botanik. — Museums J. 14 (1): 90-93.

- Langsdorff G.H. von. 1813. Voyages and Travels in Various Parts of the World, during the Years 1803, 1804, 1805, 1806, and 1807. Illustrated by Engravings from Original Drawings. London et al.: Printed for Henry Colburn. 635 p. [https://archive.org/details/voyagesandtrave00langgoog/page/n644/mode/2up].

- Langsdorff G., Fischer F. 1810. Plantes recueilles pendant le voyage des Russes autour du monde: expédition dirigée par M. de Krusenstern. Tubingue: Chez J.G. Cotta Libraire. 56 p. [https://archive.org/details/CAT 10623641/page/n31/mode/2up].

- [Lapin] Лапин П.И. 1984. Ботанические сады СССР. М.: Колос. 216 с.

- [Lebedev] Лебедев Д.В. 1986. Очерки по ботанической историографии (XIX - начало XX в.). Л.: Наука. 165 с.

- Linnaeus C. 1736. Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis hue usque editos, secundum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera et species dispositos, additis editionis loco, tempore, forma, lingua et c. cum explicatione Fundamentorum botanicorum pars I. Amstelodami: Salomon Schouten. 1-166 s.

- [Lipskij] Липский В.И. 1913. Исторический очерк Императорского С.-Петербургского ботанического сада. (1713-1913). СПб.: Тип. АО тип. Дела («Герольд»). 408 с.

- [Lipskij] Липский В.И. 1913-1915. Биографии и литературная деятельность ботаников и лиц, соприкасающихся с Императорским ботаническим садом. — Императорский С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет его существования. Юбилейное издание, составленное членами сада. Пг.: Тип. акц. об-ва Тип. дела, 1913-1915. Ч. 3. С. 1-536.

- [Manizer] Манизер Г.Г. 1948. Экспедиция академика Г.И. Лангсдорфа в Бразилию (1821-1828). М.: Географгиз, 180 с. (Сер.: Записки Всесоюзного Географического общества. Новая серия; Т. 5).

- [Markina et al.] Маркина Л.Г., Муравлёва Е.Н., Муравлёва Н.В. 2006. Botanischer Garten Berlin-Steglitz - Ботанический сад Берлин-Штеглиц. — Культура Германии: лингвострановедческий словарь: свыше 5000 единиц / Под общ. ред. проф. Н.В. Муравлёвой. М.: АСТ. С. 119-120.

- [Mirkin, Naumova] Миркин Б.М., Наумова Л.Г. 2017. Введение в современную науку о растительности. М.: ГЕОС. 280 с.

- Morton A.G. 1981. History of Botanical Science: An Account of the Development of Botany from Ancient Times to the Present Day. L.: Academic Press. 474 р.

- [Nemykin, Nemykina] Немыкин В.В., Немыкина И. А. 1990. Р.Э. Траутфеттер (18091889) // Ботан. журн. 75 (9): 1322-1325.

- [Pavlinov] Павлинов И.Я. 2014. Таксономическая номенклатура. Книга 2. От Линнея до первых кодексов. М.: Тов-во науч. изд. КМК. 223 с. (Сер.: Зоологические исследования. № 15).

- [Perlin, Sobolev] Перлин С.И., Соболев Л.Н. 2018. Л.Г. Раменский: жизнь и творчество / Под ред. В.Б. Голуба. Тольятти: Анна. 85 с.

- [Pilipchuk] Пилипчук О.Я. 2001. Иван Фёдорович Шмальгаузен. 1849-1894. М.: Наука. 134 с. (Сер.: Научно-биографическая литература).

- Pounds J A., Puschendorf R. 2004. Clouded futures. — Nature. 427: 107-109.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2014. Легенды количественной геоботаники ХХ века. Эвелин Пилу (Evelyn Chris Pielou; 20 февраля 1924 г.). Дэвид Гудолл (David W. Goodall; 4 апреля 1914 г.) // Фиторазнообразие Восточной Европы. (1): 142-156.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2018. Он просто устал жить. Памяти Дэвида Гудолла // Фиторазнообразие Восточной Европы. 12 (1): 146-154.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2019. «Во мне назрел душевный перелом, и я на распутье. К жизни!» [Рецензия] // Историко-биологические исследования. 11 (1): 87-99. — Рец. на кн.: Перлин С.И., Соболев Л.Н. Л.Г. Раменский: жизнь и творчество / Под ред. B.Б. Голуба. Тольятти: Анна, 2018. 85 с.

- [Rozenberg] Розенберг Г.С. 2023. [Рецензия] // Историко-биологические исследования. 15 (2): 179-186. — Рец. на кн.: Голуб В.Б. Леонтий Григорьевич Раменский и его время (жизнь и труды). СПб.: Марафон, 2022. 292 с.

- [Rozenberg, Krasnoshchekov] Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П. 2007. Все врут календари! (экологические хронологии). Тольятти. 177 с.

- [Rozenberg, Rozenberg] Розенберг Г.С., Розенберг А.Г. 2024. 2024: Из истории экологии. Тольятти: ИЭВБ РАН. 129 с.

- [Rudolf] Рудольф И.Я. 1805. Описание Алтайского или озимого лука, Бутун называемого, сера rupestris, в отношении к хозяйству и врачебным силам. — Труды Вольного экономического общества. 57: 313-319).

- [Rudolf] Рудольф И.Я. 1807. Описание земляного ореха или подземного американского ореха, Arachis hypogaea, у Линнея, яко растения, очень полезного к разведению в южных областях России // Труды Вольного экономического общества. 59: 271-281.

- Rudolph J.H. 1781. Dissertatio inauguralis botanica: sistens florae Jenensis plantas ad Polyandriam monogyniam Linnaei pertinentes. Ienae: Ex officina Fickelscherriana. 26 р.

- Rudolph J.H. 18G5. Commentatio botanica in genus Ziziphora dictum. — Nova Acta Acad. Imp. Scient. XV: 468-472.

- Rudolph J.H. 18G6. Descriptio botanica novae speciei Myosotidis. — Mem. de l Acad. V ser. I: 349-354.

- Rudolph J.H. 18G7. Descriptio botanica novae speciei Fumariae. — Mem. de l Acad. V ser. I: Р. 379-383.

- Sachs J. von. 1868. Lehrbuch der Botanik: nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft. Leipzig: W. Engelmann. 688 р. [https://archive.org/details/lehrbuchderbotaG2sachgoog/mode/2up].

- Sâvulescu T. 1916. Studiul asupra speciilor de Campanula L. din sectia Heterophyllae ce cresc în România. Tezâ de doctorat. Bucureçti: Editura Universitatii Bucuresti.

- Sâvulescu T. 1923. Originea cîtorva specii de Campanula din Carpa^i, din Mun^ii Peninsulei Balcanice §i din Asia Micâ. — Bull. de la section scientifique de l'Acad. Roumaine. 8 (1G): 289-3G3.

- Sâvulescu T. 1928a. Plante noi sau rare pentru flora Basarabiei. Comunicare prezentatâ la Academia Româziâ in çedin^a din 11 mai 1928. — Bull. de la section scientifique de l'Acad. Roumaine. 11 (4) : 18-2G.

- Sâvulescu T. 1928b. Tratat despre flora Arabiei. — Bull. de la section scientifique de l'Acad. Roumaine. 11: (5-6): 14-24.

- Sâvulescu T. 1953. Monografía Uredinalelor din Republica Populara România. V. I. Partea general. Bucureçti: Editura Academiei R.P.R. 332 p.

- [Shevchuk] Шевчук С.В. 2011. Рудольф Эрнстович Траутфеттер (1809-1889) - ботаник, знаток флоры России. — Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект, конференция (Санкт-Петербург) / Отв. ред.: Т.А. Шрадер. Вып. 6. СПб.: МАЭ РАН.

- C.227-24G.

- [Shmalgauzen] Шмальгаузен И.Ф. 1884. Материалы к третичной флоре Юго-Западной России. Киев: Тип. Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнеров и Ко в Москве, Ки-евск. отд. 148 с.

- [Shmalgauzen] Шмальгаузен И.Ф. 1886. Флора Юго-Западной России, то есть губерний: Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской, Черниговской и смежных местностей. Руководство для определения семенных и высших споровых растений. Киев: тип. С.В. Кульженко. 783 с.

- [Shmalgauzen] Шмальгаузен И.Ф. 1887. Краткий учебник ботаники. Для студентов медицины и начинающих натуралистов. Киев: тип. С.В. Кульженко. 314 с.

- [Shmalgauzen] Шмальгаузен И.Ф. 1889. Р.Э. Траутфеттер: Некролог. — Зап. Киев. о-ва естествоиспытателей. 10 (1): 107-109.

- [Shmalgauzen] Шмальгаузен И.Ф. 1895, 1897. Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа. Руководство для определения семянных и высших споровых растений. Киев: Тип. Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнеров и Ко в Москве, Киевск. отд. Т. 1. Двудольные свободнолепестные. 468 с. Т. 2. Двудольные сростнолепестные и безлепестные, однодольные, голосемянные и высшие споровые. 752 с.

- [Starostin] Старостин Б.А. 1980. О периодизации и начальных стадиях развития ботанической историографии // Историко-биологические исследования. М.: Наука. (8): 249-261.

- [Sytin] Сытин А.К. 2014. О приобретении гербария Р.Э. Траутфеттера Императорским Санкт-Петербургским ботаническим садом // Историко-биологические исследования. 6 (3): 90-94.

- [Trautfetter] Траутфеттер Э.Р. 1844. Русская флора в изображениях и описаниях Эрнста Рудольфа Траутфеттера, доктора философии и естественных наук, ординарного профессора ботаники при университете Св. Владимира в Киеве. Т. 1. Киев: Унив. Тип. 68 с.

- [Trautfetter] Траутфеттер Р.Э. 1871-1872. Императорский С.-Петербургский Ботанический Сад в 1870 году // Тр. Имп. С.-Петерб. бот. сада. I (I): 7-12.

- Trautvetter E.R. von. 1880. Florae Rossicae fontes. — Тр. Имп. С.-Петерб. бот. сада. VII (1): 1-342 с.

- Warming E. 1895. Plantesamfund - Grundtrak af den 0kologiske Plantegeografi. Kjoben-havn: P.G. Philipsens Forlag. 335 p.

- Watson H.C. 1835. Remarks on the Geographical Distribution of British Plants; Chiefly in Connection with Latitude, Elevation, and Climate. L.: Longman et al. 288 p.

- Watson H.C. 1847. Cybele Britannica: or British Plants and their Geographical Relations. V. 1. L.: Publ. Longman and Co. 472 р.