Юрская флора Самарского Поволжья

Автор: Горденко Н.В., Моров В.П., Броушкин А.В., Варенов Д.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 1 т.10, 2016 года.

Бесплатный доступ

Юрская флора Самарского Поволжья достоверно известна из двух местонахождений (Самарская Лука и Чапаевская лука), датируемых байосом - батом. Растительные остатки здесь фрагментарны, таксономическое разнообразие низкое. Флора Самарской Луки представлена единичными находками, не дающими полной информации о среднеюрской растительности рассматриваемого региона. Флора Чапаевского местонахождения более информативна и позволяет реконструировать лесистый ландшафт с преобладанием хвойных ( Pityocladus, Mirovia ) и гинкговых. Находки в Чапаевском местонахождении минерализованных древесин с хорошо выраженными годичными кольцами указывают на сезонность климата в регионе. Во флоре Самарского Поволжья не установлены роды-индикаторы теплого климата, но это может быть обусловлено особенностями тафономии рассматриваемых местонахождений. Данная флора, по-видимому, произрастала вблизи верхней границы экотона между Европейско-Синийской и Сибирской палеофитогеографическими областями.

Ископаемые растения средняя юра самарское поволжье палеоботаника

Короткий адрес: https://sciup.org/148313854

IDR: 148313854 | УДК: 551.762.22

Текст научной статьи Юрская флора Самарского Поволжья

Первые упоминания о юрской флоре Самарского Поволжья имеются в работе М.Э. Но-инского, посвященном геологическому строению данного региона (Ноинский, 1913). Растительные остатки отмечены в двух обнажениях, датируемых батом, в окрестностях Жигулей: у с. Старая Рязань и в находящемся неподалеку от него Промойном овраге. Изображения растительных остатков не приводятся; перечислены лишь таксоны: папоротники Dicksonia L’Hér, Asplenium L., ThyrsopterisKunze, Cladophlebis Brongniart и Coniopteris Brongniart, а также голосеменные Czekanowskia Heer. Поскольку изображения отсутствуют, невозможно судить о валидности определений. Например, представители современных родов Asplenium и Thyrsopteris не встречаются в юрских отложениях, а Czekanowskia не всегда может быть идентифицирована только на основе морфологии. Вероятно, правильные определения были да- ны для Dicksonia, Coniopterisи Cladophlebis. Эти папоротники были широко распространены на территории Европы и Сибири в юрском периоде. Первые два рода относятся к семейству циатейных, представленному древовидными формами. Некоторые виды рода Cladophlebis принадлежали осмундовым папоротникам (Harris, 1961). Из-за отсутствия изображений мы далее не анализируем данные, приведенные в работе Ноинского.

На данный момент, в Самарском Поволжье документально подтвержденные юрские растительные остатки известны всего из двух местонахождений в пределах Самарской и Чапаевской лук, датируемых байосом – ба-том.

Самарская Лука(Бахиловское местонахождение)

Бахиловское местонахождение, расположенное в пределах Самарской Луки (окрестности г. Жигулевска), было открыто в 1925 г.

Н.Б. Наследовым. По его данным, юрские отложения здесь несогласно залегают на эродированных пермских известняках и доломитах, представлены пестроцветными глинами, перекрытыми косослоистыми песками, содержащими битуминозные конкреции. Данные отложения могут быть сопоставлены с гнилушкинской свитой (Моров и др., 2013). Растительные остатки были встречены в конкрециях (Принада, 1927). Они фрагментарны, и зачастую представляют собой неопределимый растительный детрит.

Флора из этого местонахождения была изучена В.Д. Принадой (1927). Здесь были встречены остатки диптериевых папоротников Hausmanniacrenata (Nathorst) Richter, H. volgensis Prynada, матониевый папоротник Phlebopteris sp. (= Laccopreris sp. в работе Принады) и папоротник ближе не установленного систематического положения Sphenopteris sp. Из хвойных указываются таксодиевые Elatides curvifolia (Dunker) Nathorst (к сожалению, Принада не привел в своей работе изображения листьев, отнесенных им к данному виду) и шишки ближе не установленного систематического положения ( Conites sp.). Была встречена также неопределимая семяподобная структура, определенная Принадой как Carpolithes sp.

Чапаевская лука(Чапаевское местонахождение)

Чапаевское местонахождение (окрестности г. Чапаевска, Силикатный карьер) находится примерно в 50 км к югу от Бахиловско-го. Здесь растительные остатки более многочисленны, но представлены преимущественно отпечатками (углистое вещество не сохранилось); реже встречаются петрификации. В Чапаевском местонахождении флороносные отложения залегают на доюрских корах выветривания и представлены континентальными фациями. Лежащую выше коры выветривания глинистую толщу, как правило, относят к байосу. По поводу ее принадлежности к местным стратиграфическим подразделениям существуют разногласия; мы условно относим ее к переволокской свите (Моров и др.,

2013). Данная толща представлена белыми с серовато-желтым оттенком глинами гидро-слюдисто-каолинитового состава, сильно алевритистыми до песчанистых. Их мощность в районе Чапаевска колеблется в пределах 215 м (Объяснительная…, 1982). В 2012 г. в верхней части глинистой толщи было обнаружено по меньшей мере два горизонта палеопочв с ризолитами и один флороносный прослой приблизительно в 3 м ниже кровли, содержащий обильные отпечатки растений. В этом прослое из определимых растительных остатков найдены хвощевые Equisetites sp. и хвойные Mirovia cf. eximia (Gordenko) Nosova.

Лежащая выше переволокских глин песчаная толща имеет неопределенный статус. По устному сообщению В.В. Митта, ее следует считать латеральным продолжением гнилуш-кинской свиты Саратовско-Волгоградского Поволжья, которая относится к позднему байосу. Данные отложения трансгрессивно налегают на глины переволокской свиты, представлены мелководными песчаными фациями. Пески белые, кварцевые, редко железистые, с незначительной примесью темноцветной фракции, мелко- и тонкозернистые. Песчаная толща имеет мощность до 26 м (Объяснительная…, 1982). В песках встречаются крупные конкреции белых кварцевых песчаников. Внутренние зоны отдельных конкреций изредка заключают минерализованную древесину плохой сохранности, либо ее отпечатки; местами отмечаются повреждения древесины древоточцами.

Верхняя пачка песчаной толщи в ряде мест представлена залегающими несогласно маломощными песчаниками, с железистым цементом, яркой красно-бурой, рыжей и фиолетовой окраски. В отдельных прослоях наблюдаются педогенные изменения. Здесь встречены обильные остатки растений, в том числе петрифицированные фрагменты древесины диаметром до 12 см. Толщина флороносных прослоев достигает 15-20 см.

Основную массу ископаемых остатков составляет детритизированный растительный опад, сохранившийся в виде отпечатков, слепков и полостей. В ряде случаев благодаря

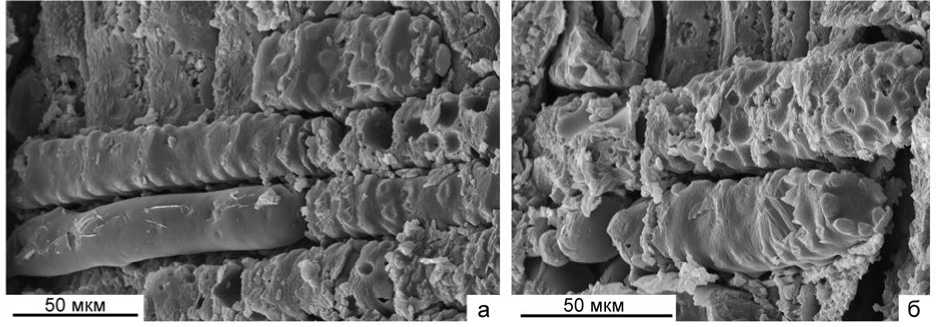

Исключительный интерес представляет минерализации превосходно сохранились детали анатомического строения листьев и отпечатки клеток эпидермиса. Здесь обнаружены остатки хвощевых Equisetites sp. (табл. I, фиг. 4), диптериевого папоротника Haus-mannia crenata (Nathorst) Richter (табл. I, фиг. 1), папоротников ближе не установленного систематического положения Sphenop-teris sp. 1 (табл. I, фиг. 3) иSphenopterissp. 2 (табл. I, фиг. 2), гинкгофитов ?Pseudotorellia sp. (табл. I, фиг. 7) и Carpolithes sp. (табл. I, фиг. 9), а также хвойных – листья и облиственные побеги Miroviacf. eximia(Gordenko) Nosova (табл. I, фиг. 5, 10), брахибласты Pityocladus sp. (табл. I, фиг. 6) и шишечные чешуи Schizolepidopsis sp. Преобладают листья гинкгофитов и Mirovia cf. eximia (Gor-denko) Nosova (табл. I, фиг. 8).

Состав флоры Чапаевского местонахождения в целом обедненный из-за особенно- находка анатомически сохранившихся листьев Mirovia Reymanówna в органической связи с побегами. Последние исследования на территории Восточно-Европейской платформы (Горденко, 2007; Gordenko, 2008) показали, что мировиевые имели здесь широкое распространение в батское время и, по-видимому, в ряде случаев являлись лесообра-зователями. Теперь наличие мировий установлено и в байосских отложениях ВосточноЕвропейской платформы. Листья гинкгофи-тов из Чапаевского местонахождения имеют морфологию и жилкование, характерные для Pseudotorellia Florin и практически идентичны листьям, описанным Принадой (1927) как FeildeniacuspiformisHeer. Вместе с тем, часть таких фрагментов листьев может принадлежать другим гинкгофитам, имеющим рассеченные листья (Ginkgo L., Baiera Braun, Sphenobaiera Florin), но фрагментарность стей тафономии. Растительные остатки име- материала не позволяет их идентифицировать ют преимущественно аллохтонное происхождение (исключением являются ризолиты в палеопочвах) и обычно представляют собой сортированный водным потоком детрит. В таких условиях вероятность захоронения папоротников и некоторых голосеменных (например, беннеттитов) очень мала; папорот- ники здесь представлены единичными экземплярами плохой сохранности.

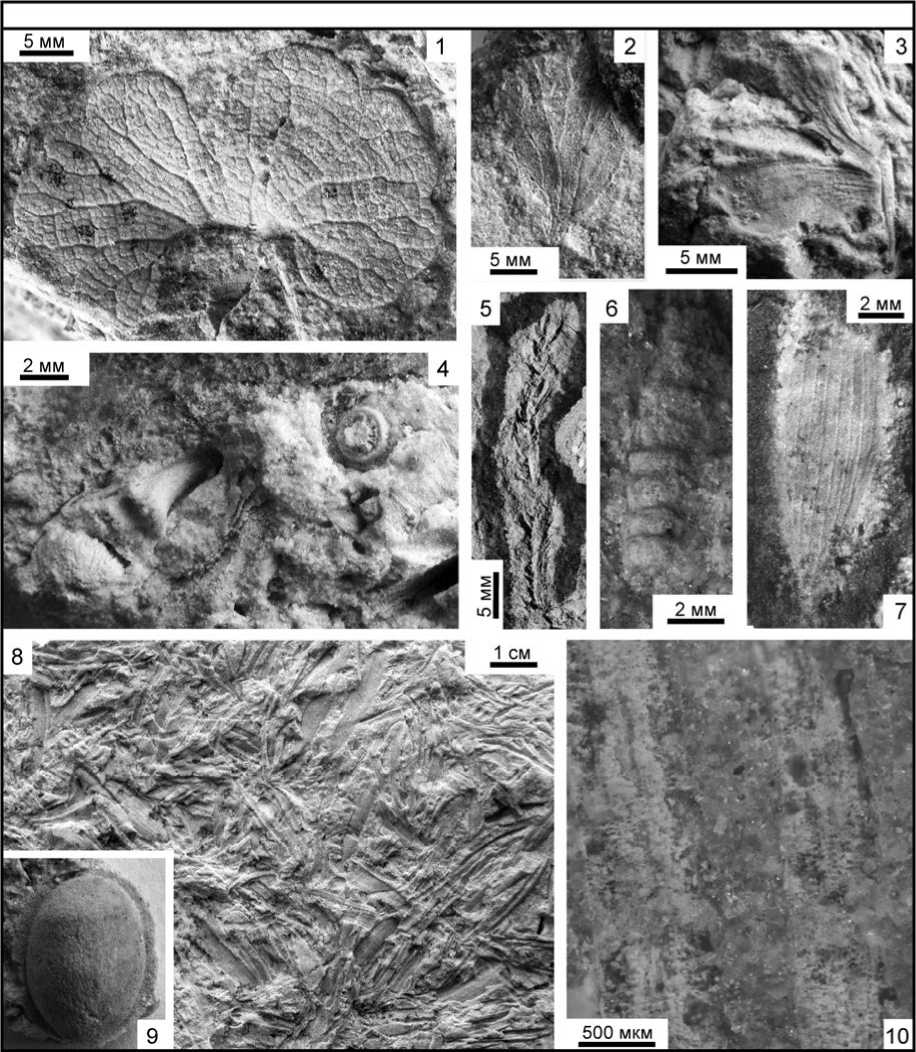

более точно. В пользу наличия гинкговых, помимо Pseudotorellia, свидетельствуют семена Carpolithes sp. Древесины, найденные в Чапаевском местонахождении (табл. II, фиг. 1-10; рис.), имеют отчетливые годичные кольца. Данные, полученные нами ранее, были недостаточными для корректного опреде- ления древесин. У них была отмечена четковидная поровость горизонтальных стенок

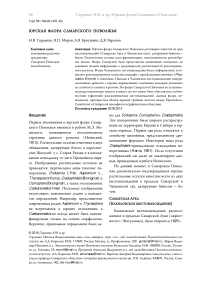

Рис. Protojuniperoxylon sp., Силикатный карьер, гнилушкинская свита (место хранения образца –

ПИН РАН): а, б – слепки клеток луча, видны четковидные утолщения на горизонтальных стенках и

овальные поры на тангентальных стенках

Protojuniperoxylon sp., Silikatny quarry, gnilushkinskaya suite (the place of storage of the sample is Pa-laentological Institute of Russian Academy of Sciences): a, b – moulds of cells of xylem ray; bead-like thickenings on horizontal walls and oval pores on tangential walls are seen

Таблица I. Фиг. 1 – вайя Hausmanniacrenata (Nathorst) Richter.; фиг. 2 – перышко Sphenopteris sp. 2; фиг. 3 – фрагмент пера последнего порядка Sphenopteris sp. 1; фиг. 4 – Equisetites sp., диафрагма; фиг. 5 – побег с сохранившимися основаниями листьев Mirovia cf. eximia (Gordenko) Nosova; фиг. 6 – брахибласт Pityocladus sp.; фиг. 7 – фрагмент листа ? Pseudotorellia sp.; фиг. 8 – скопление листьев гинкгофитов и Mirovia cf. eximia (Gordenko) Nosova; фиг. 9 – Carpolithes sp., длина семени 10 мм; фиг. 10 – Mirovia cf. eximia (Gordenko) Nosova, фрагменты листьев анатомической сохранности; фиг. 1-10 – силикатный карьер, гнилушкинская свита. Место хранения образцов, изображенных на фиг. 1-4, 6, 8, 9 – СОИКМ; фиг. 5, 7, 10 – ПИН РАН

Таблица II. Фиг. 1-8– Protojuniperoxylon sp., Силикатный карьер, гнилушкинская свита (место хранения образца – ПИН РАН): 1 – древесина на поперечном сколе, видны два кольца прироста; 2 – лучи на радиальном сколе; 3– фрагмент трахеиды, видно чередование двурядной и однорядной по-ровости; 4 – поровость тангентальных стенок трахеид; 5 – купрессоидная поровость полей перекреста, 6– трахеиды с однорядной поровостью; 7– участок трахеиды с араукароидной поровостью; 8– купрессоидная поровость полей перекреста клеток луча, но сохранность пор полей перекреста была неудовлетворительной. Дополнительное изучение древесин из Чапаевского местонахождения позволило обнаружить хорошо сохранившиеся купрессоидные поры полей перекреста и овальные поры на танген-тальных стенках клеток луча. Эти древесины мы сближаем с Protojuniperoxylon Eckhold (Cupressaceae sensu lato). Видовое определение невозможно в виду специфической сохранности материала.

Весь флористический комплекс из Чапаевского местонахождения обнаруживает несомненное сходство с описанным В.Д. Прина-дой (1927) из батских отложений Самарской Луки. В то же время, в Чапаевском местонахождении преобладают остатки листьев и побегов Mirovia Reymanowna, а также брахибластов Pityocladus Seward, тогда как во втором хвойные представлены хвойными, определенными Принадой как Elatides curvifolia (Dunker) Nathorst. В отложениях Самарской Луки указаны также растительные остатки, не встреченные в Чапаевском местонахождении: Phlebopteris sp., Hausmannia volgensis Prynada, Conites sp. и неопределимая структура, условно отнесенная Принадой к Carpolithes sp.

Для флоры Доно-Медведицкой антиклинали (Волгоградская область), находящейся наиболее близко к рассматриваемому региону, имеется лишь список определений В.А. Вахрамеева (1964): папоротники Clado-phlebis kamenkensis Thomas, Cladophlebis cf. roessertii (Presl) Zeil., Coniopteris sp., беннет-титы Otozamires cf. obtusus L. et H., гинкго-вые Baiera cf. gracilis Bunb., хвойные Pityo-phyllum angustifolium (Nath.) Moell. Эта флора датируется ааленом-байосом по данным Вахрамеева. На первый взгляд, она сильно отличается от флоры Самарского Поволжья. Однако не исключено, что часть скоплений листьев из Чапаевска может принадлежать роду Baiera , а листья, определенные Вахрамеевым как Pityophyllum angustifolium , – ми-ровиевым.

Реконструкция растительности

Во флоре Самарского Поволжья не установлены роды-индикаторы теплого климата, однако это может быть связано с особенностями тафономии рассматриваемых местонахождений: углистое вещество растительных остатков в Чапаевском местонахождении не сохранилось, что существенно затрудняет их идентификацию на родовом уровне; многие экземпляры неопределимы. В целом флора Самарской Луки представлена немногочисленными экземплярами, не дающими полной информации о среднеюрской растительности рассматриваемого региона. Флора Чапаевского местонахождения по сравнению с ней является более репрезентативной, позволяющей предполагать лесистый ландшафт с преобладанием хвойных рода Mirovia, таксо-диевых с эволюционно продвинутым типом строения древесины ( Protojuniperoxylon ), а также сосновых и гинкгофитов . Ландшафт такого типа был реконструирован на основе изучения батской флоры местонахождения Михайловский рудник в Курской области (Горденко, 2008). Географически более близкие к Самарскому Поволжью флоры До-но-Медведицкой антиклинали и Песков (Московская область, датируется поздним ба-том), по-видимому, отличаются от данных флор из-за особенностей тафономии. Известные из Песков листья папоротников, кейтоний, цикадофитов, тисовых, таксодие-вых и хвойных, сближаемых с головчатотисовыми (Gordenko, 2008), обладают относительно низким тафономическим потенциалом в силу тонкой кутинизации и особенностей морфологии. Вместе с тем, в Песках были встречены листья мировиевых. Различия между флористическими комплексами отдельных свит Чапаевского местонахождения также обусловлены, скорее всего, особенностями тафономии, а не изменениями растительного покрова.

Палеофитогеографическое положение флоры Самарского Поволжья

В.А. Вахрамеев (1964 и более поздние работы) на основании данных В.Д. Принады (1927) помещал флору Самарской Луки в Европейскую палеофлористическую провинцию. Данная флора, по-видимому, произрастала вблизи верхней границы экотона между Европейско-Синийской и Сибирской палеофитогеографическими областями. На это указывает наличие в Чапаевском местонахождении мировий – растений, маркирующих экотонную зону (Горденко и др., 2013) между растительностью теплого и теплоумеренного климата.

Конспект флоры байоса-БАТА Самарского Поволжья

ОТДЕЛ EQUISETOPHYTA Класс Equisetopsida Порядок Equisetales

Семейство EquisetaceaeL.C. Richard ex de Candolle, 1805

Род Equisetites Sternberg, 1833

Equisetites sp.

таблица I, фиг. 4

Фрагменты междоузлий и один фрагмент с сохранившейся диафрагмой. Местонахождение Чапаевская лука (Горденко и др., 2013, табл. I, фиг. 5, 6; Моров и др., 2013, рис. 3, 4). Скорее всего, эти остатки принадлежали современному роду Equisetum L., но фрагментарная сохранность не позволяет подтвердить эту принадлежность.

ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA Класс Filicopsida

Порядок Gleicheniales

Семейство Matoniaceae C. Presl, 1847

Род Phlebopteris Brongniart, 1828

Phlebopteris sp.

Единственный экземпляр, представленный верхушкой пера с двурядно расположенными сорусами (Принада, 1927, табл. XLVIII, фиг. 9). Описан в работе Принады как Laccopteris sp. Местонахождение Самарская Лука.

Семейство Dipteridaceae Seward et Dale, 1907

Род Hausmannia Dunker, 1846

Hausmanniacrenata (Nathorst) Richter, 1906 табл. I, фиг. 1

Единственный экземпляр, представленный практически полным отпечатком стерильной вайи из местонахождения Чапаевская лука (Горденко и др., 2013, табл. II, фиг. 1; Моров и др., 2013, рис. 12). Три экземпляра плохой сохранности известны из местонахождения Самарская Лука (Принада, 1927, табл. XLVIII, фиг. 1, 2).

Hausmanniavolgensis Prynala, 1927

Небольшие обратно-яйцевндные вайи с сетчатым жилкованием, суживающиеся к основанию в короткую ножку. Известно три экземпляра. Местонахождение Самарская Лука (Принада, 1927, Табл. XLVIII, фиг. 3, 4, 5, 6).

Cемейство Insertae sedis

Род Sphenopteris Sternberg, 1825

Sphenopteris sp.

Малочисленные и очень небольшие фрагменты перьев. Местонахождение Самарская Лука (Принада, 1927, табл. XLVIII, фиг. 7, 8).

Sphenopteris sp. 1

табл. I, фиг. 3

Отпечаток небольшого фрагмента пера. Вероятна принадлежность данных остатков роду Coniopteris, но фрагментарность материала не позволяет ее доказать. Местонахождение Чапаевская лука (Горденко и др., 2013, табл. I, фиг. 7).

Sphenopteris sp. 2

табл. I, фиг. 2

Отпечаток небольшого фрагмента пера. Возможна принадлежность роду Coniopteris , но доказать ее не представляется возможным. Местонахождение Чапаевская лука (Горден-ко и др., 2013, табл. I, фиг. 8; Моров и др., 2013, рис. 13).

ОТДЕЛ GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA) Класс Ginkgoopsida Порядок Ginkgoales

Семейство Pseudotorelliaceae Krassilov, 1972

Род Pseudotorellia Florin, 1936

Pseudotorellia sp.

Многочисленные фрагменты небольших ланцетовидных и узкоовальных листьев с параллельным жилкованием, закругленной верхушкой и суживающимся основанием. В работе Принады описаны как Feildenia cuspi-formis Нееr (Принада, 1927, табл. XLVIII, фиг. 10, 11, 13).

? Pseudotorellia sp.

табл. I, фиг. 7

Фрагмент узкоовального листа с параллельно-дихотомическим жилкованием, верхушка и основание не сохранились. Этот фрагмент листа может принадлежать и другим гинкгофитам. Местонахождение Чапаевская лука (Горденко и др., 2013, табл. II, фиг. 5; Моров и др., 2013, рис. 14).

Семейсво Insertaesedis

Род Carpolithes

Carpolithes sp.

табл. I, фиг. 9

Единичные слепки относительно крупных билатерально симметричных «косточек» семян, распадающихся на две створки. Возможна принадлежность этих остатков гинкговым, каркениевым, либо иимайевым. Поскольку «косточки» достаточно крупные, наиболее вероятна их принадлежность именно семейству гинкговых. Местонахождение Чапаевская лука (Горденко и др., 2013, табл. II, фиг. 6, 7; Моров и др., 2013, рис. 15).

Род Insertae sedis табл. I, фиг. 8

В коллекции имеются многочисленные отпечатки фрагментов листьев ближе не установленных гинкгофитов. Невозможно определить, являются ли они фрагментами цельных листьев, или же сегментами рассеченных.

Класс Pinopsida

Порядок Coniferales

Семейство Miroviaceae Bose et Manum, 1990

Род Mirovia Reymanówna, 1985

Mirovia cf. eximia (Gordenko) Nosova, 2008

табл. I, фиг. 5, 8, 10

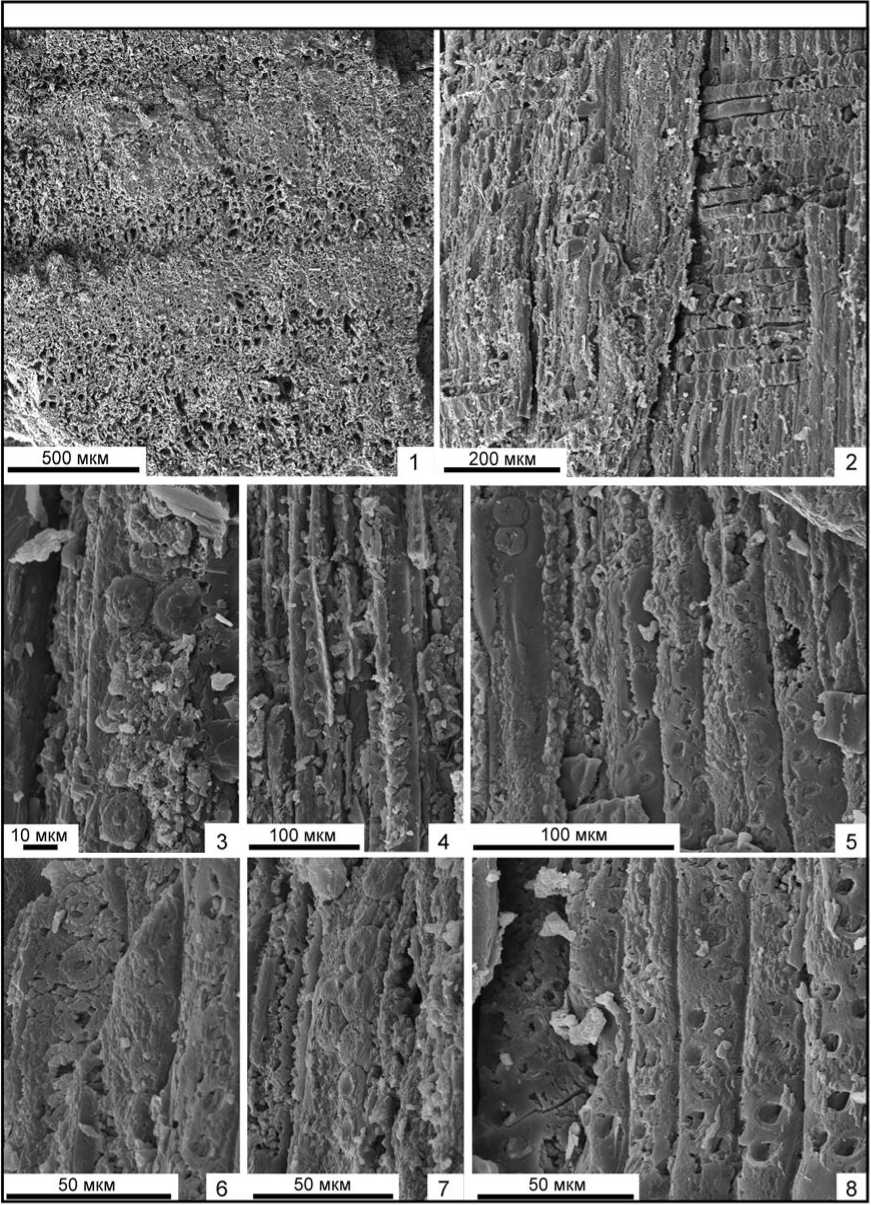

Многочисленные петрифицированные фрагменты линейных листьев и их отпечатки; изредка встречаются фрагменты петрифицированных ауксибластов с сохранившимися основаниями листьев. На сколах видны два проводящих пучка – характерный признак листьев Mirovia . Местонахождение Чапаевская лука (Горденко и др., 2013, табл. I, фиг. 2-4, 8; Моров и др., 2013, рис. 16-18).

Семейство Cupressaceae Bartlett, 1830

Род Protojuniperoxylon Eckhold, 1922

Protojuniperoxylon sp.

Табл. II, фиг. 1-8; Рис. 1 а, б

Небольшие петрифицированные фрагменты стволов и веток. Древесина с хорошо выраженными годичными кольцами. Данная древесина отнесена к роду Protojuniperoxylon на основании ряда признаков: поровость радиальных стенок трахеид смешанного типа, купрессоидная поровость полей перекреста, наличие овальных пор на горизонтальных и тангентальных стенках клеток лучей. Местонахождение Чапаевская лука.

Семейство Pinaceae

Род Schizolepidopsis Doweld , 2001

Schizolepidopsis sp.

Несколько неполных отпечатков изолированных чешуй плохой сохранности из Чапаевского местонахождения (Горденко и др., 2913; Моров и др., 2013)

Семейство Incertae sedis

Род Еlatides Heer, 1876

Еlatidescurvifolia (Dunker) Nathorst, 1897

К этому виду Принада (1927) отнес мелкие фрагменты побегов хвойного, несущие спирально расположенные серповидно изогнутые листья. Изображения этих фрагментов не приводятся. Местонахождение Самарская Лука.

Род Pityocladus Seward, 1919

Pityocladus sp.

табл. I, фиг. 6

Отпечатки разрозненных укороченных побегов, сходных по морфологии с укороченными побегами современных Cedrus Trew и Pseudolarix Gordon. Местонахождение Чапаевская лука.

Род Conites Sternberg, 1823

Conites sp.

Фрагмент мелкой шишки плохой сохранности с ложковидными чешуями. Местона-

Список литературы Юрская флора Самарского Поволжья

- Вахрамеев В.А. Юрские и раннемеловые флоры Евразии и палеофлористические провинции этого времени. Тр. ГИН АН СССР. Вып. 102. М.: Наука, 1964. 261 с.

- Горденко Н.В. Новый вид хвойных Oswaldheeria из батских отложений Курской области с сохранившимися элементами анатомии листа. Палеонтол. журн., 2007, № 3, с. 85-91.

- Горденко Н.В. Новые данные о среднеюрской флоре местонахождения Михайловский рудник (Курская область). Вопр. палеофлористики и систематики ископаемых растений. Под ред. Л.Ю. Буданцева. Вып. 6. СПб.: БИН РАН, 2008, с. 61-64.

- Горденко Н.В., Моров В.П., Козинцева Т.М., Варенов Д.В., Варенова Т.В. Новые находки флоры в байосе Самарского Заволжья. Объекты палеонтологического и геологического наследия и роль музеев в их изучении и охране. Сб. научных работ. Под ред. С.В. Наугольных, Т.М. Кодрул и О.А. Кокина. Кунгур: Кунгур. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2013, с. 74-81.

- Моров В.П., Горденко Н.В., Варенов Д.В., Варенова Т.В., Козинцева Т.М., Агибалов А.С. Геологическое строение и палеонтологическая характеристика среднеюрских отложений Чапаевской луки. Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии, 2013, т. 22, №2, с. 80-96.

- Объяснительная записка к обзорной карте месторождений строительных материалов Куйбышевской области масштаба 1: 1 000 000 / Мингео РСФСР, Геолфонд РСФСР, М., 1982. 188 с.

- Ноинский М.Э. Самарская Лука. Геологическое исследование. Тр. об-ва естествоисп. при Импер. Казан. Университете. Т. XLV, вып. 4-6. Казань: Типо-литография Импер. Ун-та, 1913, 768 с.

- Принада В.Д. О растительных остатках из мезозойских отложений Самарской Луки. Изв. Геол. Комитета, 1927, т. 46, № 8, с. 965-975.

- Gordenko N.V. Middle Jurassic Flora of the Peski Locality (Moscow Region): Systematics, Paleoecology, and Phytogeography. Palaeontological Journal, 2008, v. 42, no. 12, pp. 1285-1382.

- Harris T.M. The Yorkshire Jurassic Flora, I. London: Brit. Mus. (Nat. Hist.), 1961, 212 p.