Ювелирная мастерская Xi в. на Рачевке в Смоленске

Автор: Кренке Н.А., Ершов И.Н., Муренцева Т.Ю., Хаврин С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются материалы исследованных в 2015 г. остатков ювелирной мастерской второй половины XI в. на Рачевке в Смоленске. Комплекс находок включает в себя сотни фрагментов плавильных тиглей и крышек к ним,остатки сырья в виде латунных прутков, фрагменты инструментов, литников, выплески металла, заготовки игл для подковообразных фибул, а также готовые бракованные (?) изделия - височные кольца деснинского типа, нательные кресты, амулеты-ложечки и др.

Древнерусский смоленск, ювелирная мастерская xi в, амулеты-ложечки, подковообразные фибулы, височные кольца деснинского типа, рентгенофлюоресцентный анализ, тигли

Короткий адрес: https://sciup.org/14328380

IDR: 14328380

Текст научной статьи Ювелирная мастерская Xi в. на Рачевке в Смоленске

В 1948 г. Б. A. Рыбаков на основе анализа карты распределения древнерусских подвесок-амулетов высказал предположение, что «центр их производства следует искать или в самом Смоленске, или поблизости от него» ( Рыбаков , 1948. С. 458). Однако до настоящего времени следы ювелирного производства хоть и встречались при раскопках в центре Смоленска, но не были особенно многочисленными ( Асташова , 1990).

Работы 2014–2015 гг., проведенные Смоленской экспедицией ИА PAH на восточной окраине стольного древнерусского города, коренным образом изменили ситуацию. Начало исследования городской ювелирной мастерской в Смоленске (авторы надеются, что раскопки будут продолжены) имеет существенное значение для изучения ювелирного производства в Древней Руси. Количество детально изученных городских комплексов подобного рода совсем невелико. Опубликованные материалы сельских производственно-ювелирных комплексов ( Зайцева , 2007) и материалы из «малых городов» ( Зайцева , 2010) более «на слуху», чем материалы из центров княжеств. Важно выяснить, какова была реальная роль в ювелирном производстве Древней Руси столичных княжеских центров, таких как Смоленск.

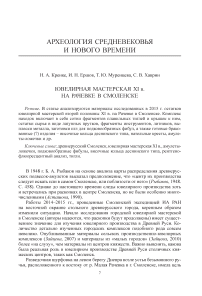

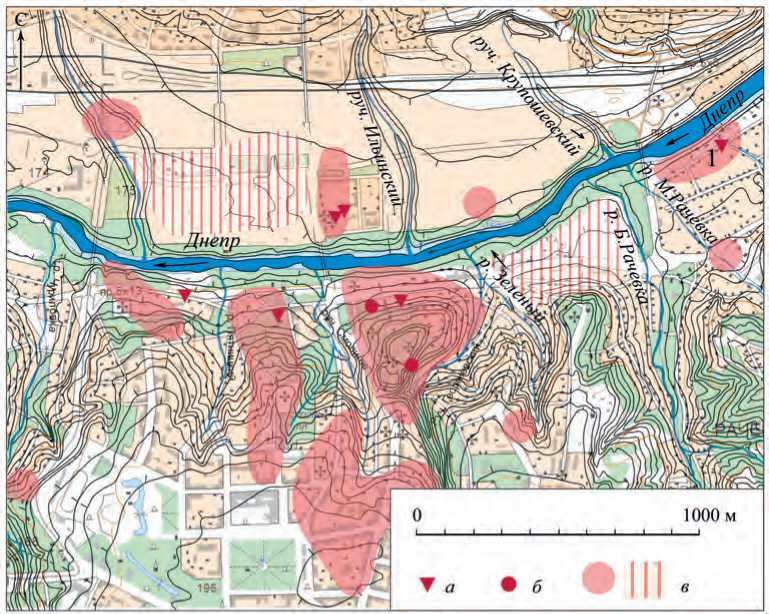

Разведочная шурфовка на левом берегу Днепра возле устья безымянного ручья, расположенного к востоку от р. Малая Рачевка в г. Смоленске, имела цель определить время и характер освоения данной территории в древнерусский период (рис. 1). Пять шурфов было заложено по обоим берегам ручья, в том числе четыре – на левом берегу во дворе частного дома по адресу: набережная М. Горького, 24. Во всех шурфах на левом берегу ручья были встречены отходы бронзолитейного производства. В шурфах № 2–4 найдено более двух сотен мелких фрагментов тиглей (соответственно – 150, 20, 82 шт.). Наибольшая концентрация этих находок была в шурфе № 1, где их было встречено около четырех сотен (включая крупные и мелкие), наряду с другими предметами, связанными с ювелирным делом и бронзолитейным производством. Весь комплекс датируется серединой – второй половиной XI в., что будет показано ниже.

Шурф № 1 площадью 15 м 2 находился на огороде. Верхние 25–30 см сложены темно-серой супесью с включениями бурого суглинка и кирпичной крошки, перемешанной при вскапывании огорода, содержащей как древние, так и современные находки. Мелкие окатанные фрагменты лепных горшков (7 шт.), культурную принадлежность которых определить трудно, указывают на то, что хозяйственное освоение этого участка, а может быть, и заселение началось еще в I тыс. н. э. Основная масса находок из огородного слоя относилась к XI–XII и XIX–XX вв.

При зачистке материкового суглинка выявилось пятно округлой ямы размером 2,1 × 2,7 м и глубиной до 25 см, заполненной углистой темно-серой супесью с включениями кусочков обожженной глины, насыщенной керамикой, обломками тиглей, бронзовыми выплесками, шлаками, бракованными бронзовыми изделиями и их заготовками, костями животных, в том числе стержнями рогов крупного рогатого скота (рис. 2).

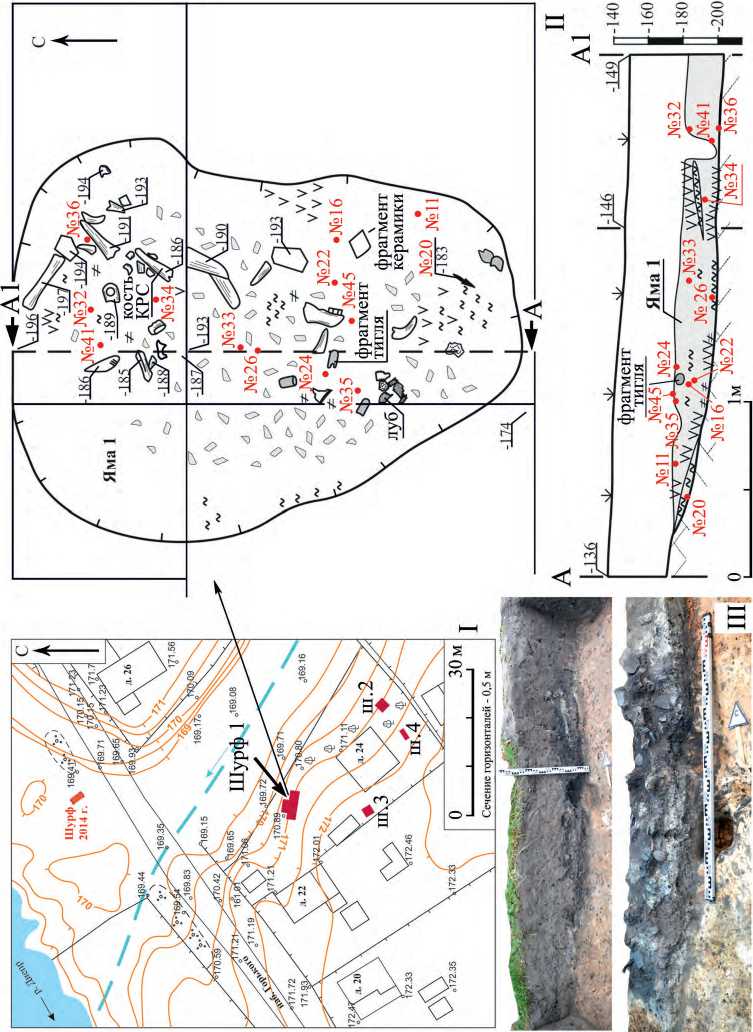

Из обломков тиглей удалось склеить 14 археологически целых форм 1 . Целые тигли имеют одинаковую форму и размер (рис. 3). Это цилиндрические стаканчики высотой от 6,9 до 9,2 см, диаметром 4,4–5 см, с вертикальными стенками и округлым или слегка уплощенным дном. Стенки толщиной 0,5–0,7 см, с утолщением в донной части тигля до 1,2 см. Устье тиглей, как правило, имеет округлую форму и небольшой треугольный слив. Все найденные в шурфах № 2–4 фрагменты тиглей также принадлежат сосудам аналогичной формы.

Тигли тождественной формы и размеров были найдены на Троицком раскопе в Великом Новгороде в культурном слое первой половины XI в. ( Ениосова, Rehren , 2011. С. 243–255). Н. В. Ениосова отмечает, что для тиглей этого типа характерна стандартизация размеров, что подтверждается находками в Смоленске. Эта простая форма имеет множество более или менее близких аналогий. В частности, аналогии смоленским тиглям имеются в Мининском археологическом комплексе XI–XII вв. ( Зайцева, Макаров , 2008. С. 261), в комплексе ювелирной мастерской XII–XIII вв. во Владимире ( Ениосова, Жарнов , 2006). Небольшие тигли-стаканчики со скругленным дном характерны также для древнерусских городов южной и юго-западной Руси ( Гупало , 2014. С. 153. Рис. 41, 9 ; Ягодин-ська , 2010. Рис. 4, 1), а также для городов на территории современной Белоруссии ( Бубенько , 2004. Рис. 103, 13 ). Данные тигли, вероятно, являются развитием

Рис. 1. Карта древнерусских (XI–XIII вв.) находок, связанных с литейным ювелирным производством, на территории древнерусского Смоленска а – места находок фрагментов тиглей; б – места находок литейных форм; в – территория распространения культурного слоя XI в. (установленная и предполагаемая)

1 – место ювелирной мастерской на Рачевке формы сосудов типа «A», по В. М. Горюновой. Они были встречены в Гнёздове и Городке на Ловати в слоях X в. (Горюнова, 1994. С. 61, 62. Рис. 1, 4).

Подавляющее большинство найденных нами тиглей – это емкости, пришедшие в негодность после нескольких плавок, их поверхность неровная, ошлакованная снаружи. Среди 500 фрагментов лишь несколько принадлежат тиглям, в которых плавка еще не производилась. Если сравнить нашу коллекцию с коллекцией тиглей из Гнёздова (Ениосова, Митоян, 1999), то можно отметить, что обе коллекции сопоставимы по численности (в Гнёздове за все годы раскопок было найдено 385 фрагментов тиглей, в том числе 11 целых)2. Форма большинства гнёздовских тиглей иная. Лишь выделенные Н. В. Ениосовой «крупные цилиндрические тигли-стаканы» (Ениосова, Митоян, 1999. С. 57) отчасти сходны с находками из Смоленска. Объем смоленских тиглей, по нашим измерениям, варьирует в диапазоне 80–100 см3. Если допустить, что они заполнялись примерно на три четверти, то это означает, что в тигле помещалось до 400–500 г бронзы. Это весьма значительное количество, так как вес одной подковообразной фибулы, по данным Н. В. Ениосовой, – 80 г (Там же).

Интерес представляют шесть предметов, которые, предположительно, являются крышками тиглей (рис. 3, 1–4 ). Верхушки всех крышек утрачены, поэтому точно восстановить их форму не представляется возможным. Ясно лишь, что они имели дисковидный корпус с выступающей вниз на несколько миллиметров цилиндрической частью, которая вставлялась внутрь тигля, обеспечивая относительную герметичность. Сходные предметы имеются в материалах Белоозера ( Захаров , 2004. Рис. 260, 1, 2 ).

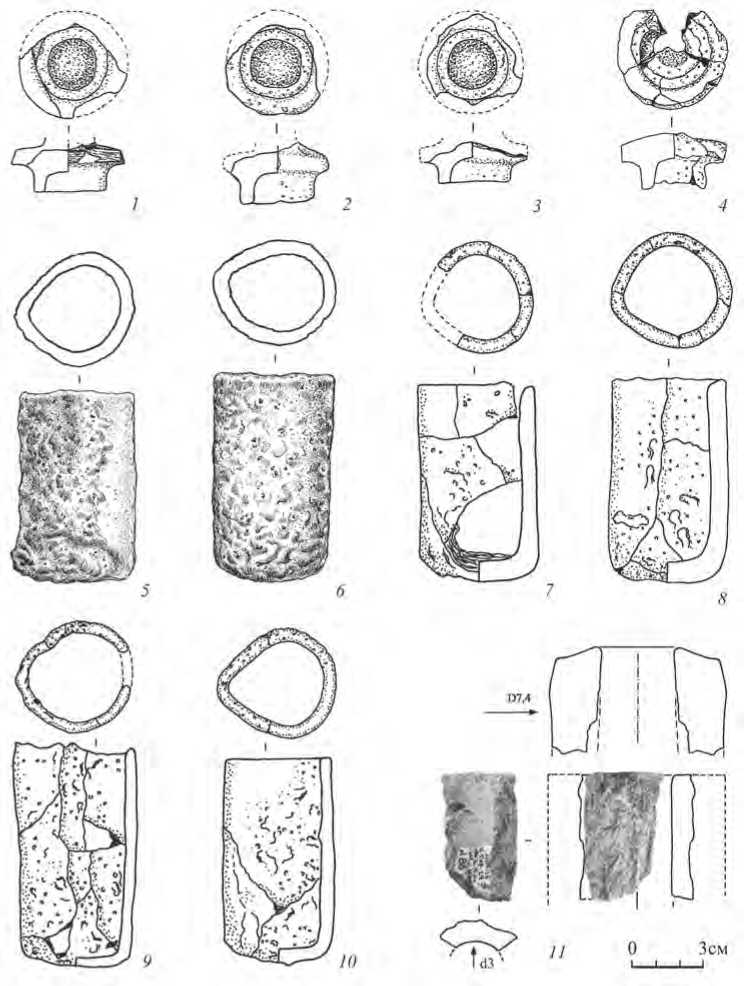

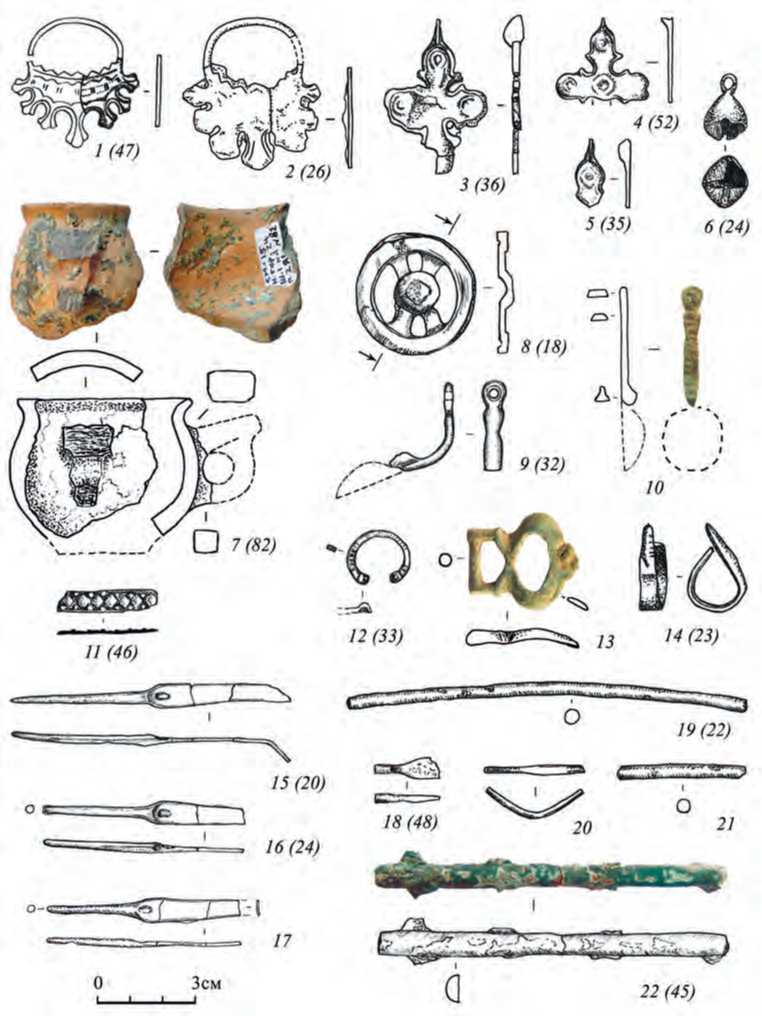

Среди находок из цветного металла в первую очередь надо отметить наличие очевидных отходов производства – это бронзовые выплески и литник в виде прутка с сегментовидным сечением (рис. 4, 22 ). Длина литника 10,7 см. С него было срезано 4 пары изделий, отливавшихся в крупной двусторонней (?) форме. Три фрагмента проволоки (рис. 4, 19–21 ), возможно, являлись сырьем. И литник, и крупный фрагмент проволоки выделялись на общем фоне по составу металла (см. табл. 1).

Среди находок имеются вещи, представленные сериями, которые могут быть интерпретированы как заготовки или брак. Наиболее бесспорной серией заготовок являются иглы фибул, конец которых, надевавшийся на дужку, еще не согнут в кольцо (рис. 4, 15–18 ) 3 . Они были выполнены методом литья. Три заготовки – из одной формы (имеется дефект формы, оставлявший на вещи небольшую каверну и позволяющий это утверждать). Все иглы – круглые в сечении. Скорее всего, данные заготовки предназначались для изготовления подковообразных фибул ( Зайцева , 2008а. С. 108. Рис. 98). В Смоленске, в раскопе на Пятницком конце, была обнаружена подобная фибула с язычком, тождественным вышеописанным заготовкам ( Пронин и др. , 2011. Илл. 118, 7 )

Вторая серия – это три нательных креста (рис. 4, 3–5 ). Все они одного типа, но плохая сохранность не позволяет сказать, отливались ли они в одной форме или нет. На оконечностях и в средокрестии изделий расположены круглые медальоны со спиральными завитками. Кресты производят впечатление брака из-за недолива, дырочки в ушках отсутствуют. Прототипами крестов данного типа являются византийские образцы, встреченные в Болгарии, Румынии, Венгрии и даже Швеции. Датируются они X – первой половиной XI в. ( Staecker , 1999. P. 118–121). В пределах Киевской Руси этот тип крестов встречен неоднократно. В том числе подобный крест был найден на селище Минино в Вологодской области. И. Е. Зайцева собрала аналогии данному типу, датируются они не очень узко – XI–XII вв. ( Зайцева , 2008. С. 63).

Особый интерес представляют два височных кольца «деснинского типа», представленные в коллекции одним целым экземпляром и фрагментом (рис. 4, 1, 2 ). Впервые они были найдены К. A. Горбачевым в курганах у бывшей д. Сельцо Смоленской губ. в 1886 г. В настоящее время известно более ста находок таких колец ( Попов , 2013) 4 . Т. В. Равдина обосновала датировку этих колец серединой – началом второй половины XI в. ( Равдина , 1975. С. 223), что было подтверждено совместным залеганием колец с монетами.

Находки были очень сильно коррозированы и производили впечатление брака, следов обычного для этого типа изделий лужения не наблюдалось. Возможны две версии интерпретации: 1) это лом, заготовленный в переплавку; 2) кольца являются браком местного производства. Aвторам кажется предпочтительней вторая версия, учитывая условную «серийность» находок и вероятное отсутствие на них следов окончательной обработки (лужение).

Два амулета – привески-ложечки (рис. 4, 9, 10 ), у которых обломилась расширенная часть и сохранились лишь ручки. Один предмет был найден в шурфе 1, другой – в шурфе 2. Изделия отлиты в разных формах, у одного поверхность гладкая, у другого имеются следы литого орнамента. По классификации A. В. Успенской, они относятся к типу 1 ( Успенская , 1967). Ложечка служила символом благополучия и сытости и носилась в амулете в сочетании с другими привесками. Двадцать лет назад было известно 93 экземпляра из 58 пунктов, среди которых значительная часть находится на территории Смоленщины ( Недошивина , 1997. С. 82). После этого появились новые находки: например, фрагмент ложечки был обнаружен на селище Хотяжи 2 (Никифоровское) в Одинцовском р-не Московской обл. ( Алексеев А. В ., 2004. С. 179. Рис. 2, 10 ), две привески были найдены в Суздале ( Седова , 1997. С. 210. Рис. 75, 9–10 ). По стратиграфии Великого Новгорода ложки-амулеты, сходные со смоленскими, датируются второй половиной XI в. ( Покровская , 2010. С. 260, 269).

Трудно судить, производились ли ложечки в изученной нами мастерской или случайно попали в культурный слой. Однако вполне вероятно, что производились, так как находка достаточно редкая, а также надо учитывать, что при продолжении работ в 2016 г. найдена еще одна целая ложка-амулет возле ограды усадьбы ювелира. Уместно здесь напомнить приведенное в начале статьи мнение Б. A. Рыбакова, что амулеты производились где-то в Смоленске.

Бронзовый разделитель ремня (рис. 4, 8 ) – часть поясного набора или конской упряжи. Он имеет форму кольца с четырьмя «спицами», которые делят его на четыре сектора, и круглой центральной частью. Тождественный распределитель был обнаружен на территории Смоленска в 2009 г. при работах на ул. Студенческая ( Пронин и др ., 2011. С. 145. Илл. 118, 16 ). Смоленские разделители ремней имеют аналогии, география которых весьма широка – от Киева до Прибалтики и Костромского Поволжья ( Зоценко, Брайчевська , 1993. Рис. 18, 1 ; Latvijas PSR archeologija, 1974, lpp. 52, 13 ; Кулаков , 1990. С. 78, 158. Табл. 64, 2 ; Рябинин , 1986. Таб. 3, 34 ). Разделитель из раскопок на Подоле в Киевебыл обнаружен в постройке и датируется второй половиной XI в. ( Приймак , 2014. С. 544. Рис. 2, 5 ).

Таблица 1. Химический состав находок из цветного металла (по результатам РФА)

|

а У о |

ОО о" V m |

ОО о" V m |

m |

m |

1П о" V m |

2 |

m |

2 |

in o' V г |

2 |

2 |

|||||||||||||

|

ст и |

40 о" V |

4о |

04 |

04 |

7 |

40 о" V |

СТ и |

in o' V |

in o' V |

СТ и |

40^ o' V |

o' V |

о" V |

о" V |

о" V |

40 |

с |

0-4 |

in |

С|4 |

С|4 |

|||

|

in о" V |

о V |

ст и |

in о" V |

СТ и |

СТ и |

in о" V |

о V |

СТ и |

о" V |

ст и |

ст и |

ст и |

in о" V |

о V |

СТ и |

о" V |

СТ и |

ОО о" V |

0-4 |

0-4 |

ОО о" V |

|||

|

eq гН |

ТГ vH о vH |

00 40 |

СТ и |

ГП гН |

ГП eq |

о V |

40^ o' V |

|||||||||||||||||

|

o' V |

ст и |

о" V |

о" V |

ст и |

in о" V |

о' V |

ст и |

o' V |

ст и |

ст и |

о" V |

in о" V |

in о" V |

0-4 |

0-4 |

0-4 |

СТ и |

|||||||

|

§ |

ОО гН 4 гН |

гН гН об |

о гН об |

ГП гН О гН |

ТГ гН О гН |

40 4 |

40 4 |

'П |

ТГ гН О гН |

о гН об |

00 |

in СП |

40 |

ГП 04 |

40 4 |

eq eq GO гН |

ОО гН 4 гН |

eq гН О гН |

40 4 |

О eq Л |

eq eq о eq |

^Т гН О гН |

ТГ 04 |

о eq Л |

|

°? 40 |

ГП гН О гН |

'П |

'П |

СП eq |

ТГ eq |

eq гН |

"Г, m |

гН гН 04 |

ГП гН о гН |

o' V |

ТГ 04 |

ГП гН |

О 04 in гН |

тг eq |

00 40 |

40 4 |

тг гН 04 гН |

eq гН О гН |

eq гН 04 |

eq гН |

04 |

|||

|

о" V |

о" V |

40 о" V |

40^ о" V |

04 |

о V |

ОО о" V |

in o' V |

ОО о' V |

О V |

in o' V |

04 o' V |

С4о о" V |

04^ о" V |

сь о" V |

ОО о" V |

0-4 |

т |

т |

ОО o' V |

40 о" V |

||||

|

3 |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я о |

я о |

я О |

я О |

я О |

|

1 S |

5х 04 & о ст ст S ОО ст о о в m |

^ О ст ст ст S

|

5х & оз н о о н ст о g ст е |

3 ст ст ОО to |

(o' ^ ст ст н о о с н ст о g ст е |

О? ^ 3 ст о ст В о о 3 о 3 н ст о g ст о е |

00х ^ СТ ст о н 5 СТ о СТ о О 3 о ст о 53 ст ст о |

00х ст to 5 ^ g в S ст о н о ст m |

С4 & ст to в ^ 3 g в S ст о н о ст m |

О 04 & 3 ст to в ^ 3 g ст S ст о н о ст m |

IT? g В CT н ст ^ |

С? 04 ^ 2 О СТ о CQ О о К |

0х § о ст о CQ О о К |

СТ g 3 н 8 ст 5 н о S |

СТ g 3 н ст ст 5 н о S |

СТ g 3 н 3 § сЗ н о S |

СТ g 3 н 3 § сЗ н о S |

ст g 3 н 3 § сЗ н о S |

СТ g 3 н 3 § сЗ н о S |

ст g 3 н 3 § сЗ |

ст g 3 н 3 § сЗ |

СТ g 3 н 3 ст ст сЗ & |

СТ g 3 н в ст ст сЗ |

СТ g 3 н 3 ст ст -ст |

|

2 m |

2 |

Н >-Г и S |

||||||||||||||||||||||

|

СЧ |

•Л |

-т |

ОО о" V |

7 |

ОО о" V |

о V |

о" V |

ri и |

о" V |

rq |

cq |

ri и |

ri и |

-т |

cq |

cq^ о" V |

о" V |

ri и |

40 |

eg 04 |

m |

+ + + |

||

|

т |

ri и |

o' V |

ri и |

1П о" V |

ОО о" V |

ri и |

ri о" V |

о" V |

04 о" V |

ОО о" V |

ri и |

ri и |

ri и |

ri и |

ri и |

ri и |

o' V |

ri и |

ri и |

o' V |

||||

|

m eq |

eq ^ |

О4_ о" V |

1П о" V |

о" V |

ri и |

ri и |

ОО o' V |

in o' V |

||||||||||||||||

|

ri и |

ri и |

о" V |

о V |

о" V |

in о" V |

ri и |

v |

04 о" V |

ч и |

ri и |

ri и |

ri и |

ri и |

ri и |

в и |

o' V |

ri и |

ri и |

ri u |

|||||

|

o' V |

с\ |

m ^ eq ^ |

т |

40 о" V |

eq гН |

ш m |

eq eq о eq |

40 4 |

СП eq |

eq eq 00 гН |

ш m |

00 40 |

in o' V |

ОО o' V |

о" V |

m СП |

eq ^ о |

in |

in |

m m |

v |

o' V |

o' V |

+ + |

|

40 4 |

v |

1П СП |

о гН об |

GO rH in rH |

СП eq |

eq rH |

О eq 40 гН |

40 rH 4 гН |

00 |

о 40 |

in |

гН V |

o' V |

|||||||||||

|

ri и |

04 o' V |

о- |

cq^ о" V |

о" V |

с-4 |

С |

о" V |

Г1 о" V |

04 о" V |

о" V |

cq |

С4^ о" V |

^i о" V |

о- |

о" V |

ОО о" V |

o' V |

in o' V |

ri u |

ri и |

ri и |

ri u |

+ |

|

|

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

я О |

|

|

^ В н В в в св & 5 |

В н S в св 6 5 |

В н S в св 6 5 |

В н S в св 6 5 |

В н В в в св 6 5 |

Св 1=5 5 н О К О О ч m |

Св в 5 н

О m |

св св Н

О В m |

Св св Н

К О В m |

Св

св Н

К О m |

Св

св Н

К О m |

Св В В св Н

К О m |

Св В В св Н

К О m |

Св В В св Ь о и о о В В m |

Св В В св Н О о В В m |

Св В В св Н О о В В m |

Св В В св Н О о В В m |

Св В В св Н О о В В m |

Св В В св Н О о В В m |

Св В В св Н О о В В m |

Св В В св Н О о В В m |

Св В В св Н о о В В m |

Св В В св Н о о В В m |

Св В В св Н о о В В m |

св В 3 |

В таблице светло-серым цветом отмечены находки, состоящие из оловянной бронзы, но отличающиеся по содержанию олова и свинца от остальных. Темно-серым цветом выделена проволока, изготовленная из латуни.

Также датируется погребение № 68 прусского грунтового могильника Ирзекапи-нис с аналогичным распределителем ( Кулаков , 1999. Рис. 35). Еще одна подобная находка происходит из гончарного горна XI – середины XII в. из Григорьевки на Украине. Он схож по форме со смоленской находкой, но розетка в центре украшена лепестками ( Приймак , 2014. С. 544. Рис. 2, 4 ). Смоленские распределители отличаются от всех вышеприведенных аналогий тем, что сделаны несколько грубее, не имеют орнамента по внешнему кольцу. То есть это некая собственная реплика широко распространенной вещи.

Бронзовый бубенчик (рис. 4, 6 ) относится к типу грушевидных крестопрорезных с орнаментом в виде косой нарезки. Они широко распространены в древнерусских памятниках северо-восточной и северо-западной Руси ( Мальм, Фехнер , 1967. С. 134–136). С. Д. Захаров датировал их XI – серединой XII в. ( Захаров , 2004. С. 171 ). Вещь имела широчайшее распространение и обычно маркирует культурные слои XI в. на северо-востоке Руси. Связь найденного бубенчика с продукцией анализируемой мастерской недоказуема.

Обломок «звериноголового» браслета, превращенный в кольцо (рис. 4, 14 ), также указывает на XI–XII вв. Aналогии имеются в слоях Новгорода 1070– 1090-х гг. ( Седова , 1981. С. 112).

Фрагмент перстня или браслета (рис. 4, 10 ) относится к типу пластинчатых прямых с геометрическим орнаментом. Подобные находки также характерны для XI в. Aналогии были обнаружены на памятниках Мининского археологического комплекса Вологодской обл. ( Зайцева , 2008б. Рис. 3, 6 ), на городище Aкиньшино в Тульской обл. ( Воронцов, Модин , 2014. С. 258. Рис. 7, 17 ), на селищах Новое Сьяново 3 ( Шполянский , 1999. Рис. 3.15) и Большое Саврасово 2 на р. Пахре в Московской обл. ( Богомолов и др ., 2015. Рис. 3, 16 ). Важно указать, что пластина перстня не была согнута, то есть это, скорее всего, заготовка.

Миниатюрная подковообразная фибула (рис. 4, 12 ) имеет небольшие округлые полые головки на концах и украшенную насечками дугу. Aналогии встречены в Новгороде в слоях конца X – XI в. ( Седова , 1981. С. 87–89. Рис. 31, 6 ). Вероятно, это дериват маленьких серебряных фибул с рубчатой дугой, распространенных в X в. ( Авдусина, Ениосова , 2001).

48 образцов были отправлены в Государственный Эрмитаж, где в отделе технологической экспертизы С. В. Хаврин провел рентгенофлюоресцентный анализ на спектрометре ArtTAX. Aнализу подвергались как готовые изделия, так и «исходное сырье» – фрагменты проволоки, а также выплески металла и капли, сохранившиеся на стенках тиглей шлаков. Результаты исследований приведены в табл. 1. В ней жирным шрифтом выделены те элементы, которые вносились в сплав искусственно для изменения свойств получаемого металла. В результате исследований было установлено, что металл готовых изделий по составу является в основном свинцово-оловянистой бронзой, такой же тип сплава преобладает в каплях металла, сохранившихся на стенках многих тиглей и в выплесках.

Рис. 2. Шурф 1 на участке наб. Горького, 24

I – план шурфов 2014–2015 гг. на набережной Горького; II – план и разрез ямы в шурфе 1 с проекцией на профиль находок, связанных с литейным ювелирным производством; III – фото бровки (A-A1) в шурфе 1

Рис. 3. Крышки тиглей ( 1–4 ), тигли ( 5–10 ) и остатки каменного сопла ( 11 ) из шурфа 1 на набережной Горького, 24

Выделяется группа выплесков и капель металла на стенках тиглей, в составе которых олово практически отсутствует, но присутствует значительное количество (3–15%) свинца. В эту же группу входит литник. В редких случаях среди выплесков и капель на тиглях встречается оловянистая бронза (3–10% олова) с низким содержанием (менее 1 %) свинца. Возможно, все эти варианты сплава – результат неравномерного распределения свинца и олова (обе подгруппы: свинцовые бронзы и оловянистые бронзы выделены в табл. 1 светло-серым цветом).

На общем фоне выделяется состав проволоки, она была изготовлена из латуни (выделена в табл. 1 темно-серым цветом). Латунная проволока-сырье могла поставляться в Смоленск в XI в. или прямо из Скандинавии или реэкспортировалась из Прибалтики или Северной Европы, куда изначально попала из Скандинавии, где имеются полиметаллические рудные месторождения ( Ениосова и др ., 2000). Перечисленные варианты одинаково вероятны, учитывая факт тесных контактов Смоленска со всеми этими регионами, а также Великим Новгородом, зафиксированный письменными источниками и археологическими данными ( Алексеев Л. В. , 1980. С. 87–90; Асташова , 1998). В нескольких случаях в составе сплава (меди или бронзы) имеется небольшое количество цинка, которое, по-видимому, перешло в состав сплава из латунного слитка, чему должны были способствовать обнаруженные на памятнике крышечки тиглей.

Завершая обзор предметов, связанных с бронзолитейным производством, нужно отметить, что в шурфах 2 и 4, расположенных в 30 м к ЮВ от шурфа 1, были найдены фрагменты «каменной трубы» из известняка с диаметром отверстия 3 см, а внешним диаметром 7,5 см (рис. 3). Возможно, это остатки сопла. В таком случае следует предполагать, что где-то поблизости располагался горн.

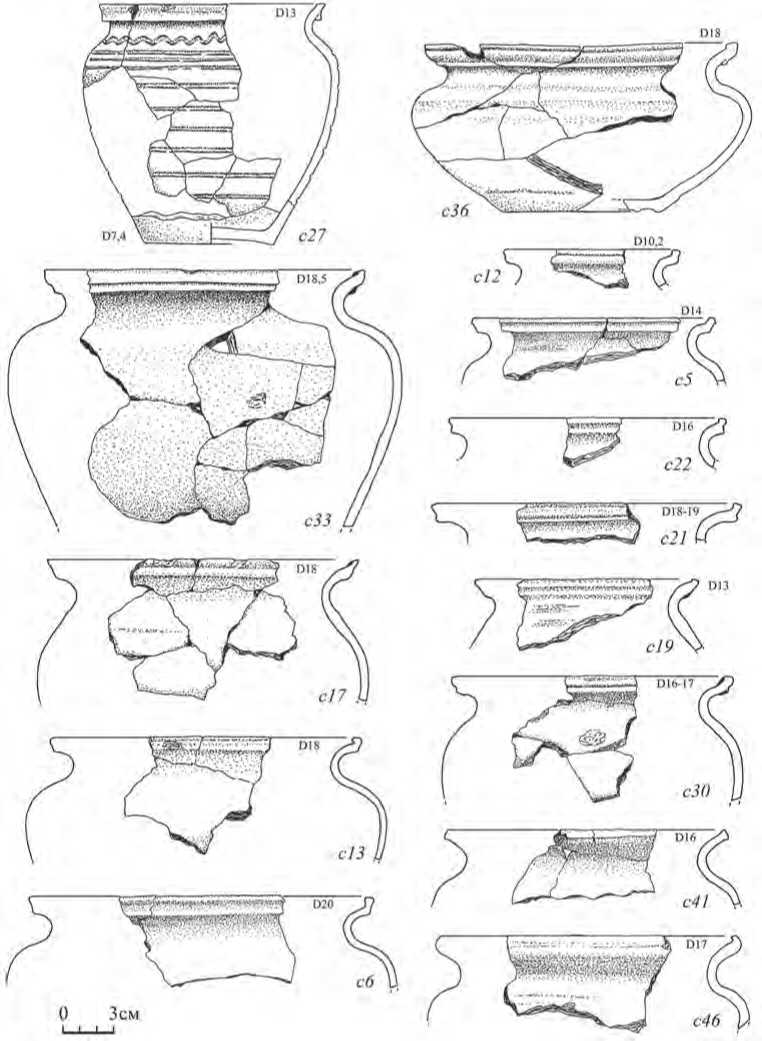

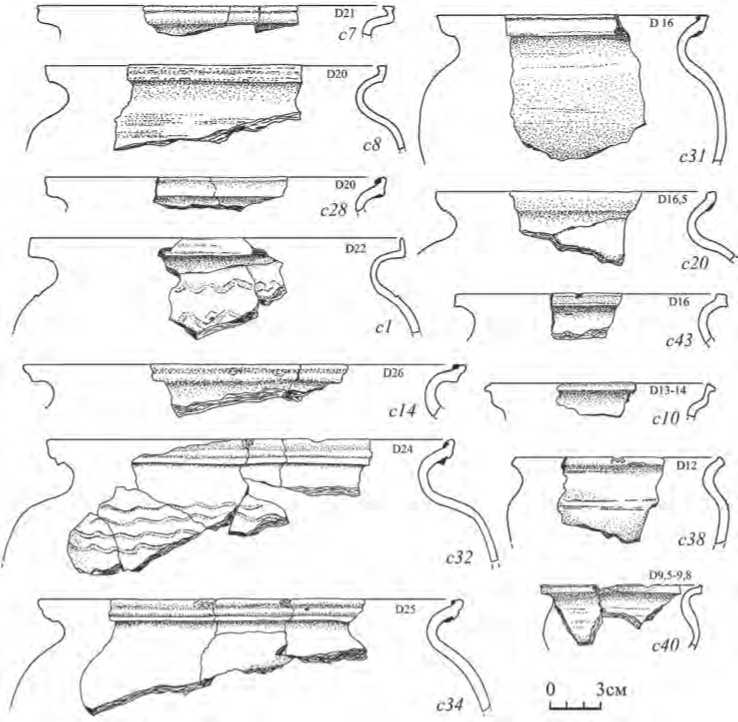

Помимо предметов, связанных с бронзолитейным производством, в яме шурфа 1 было найдено значительно количество бытовой кухонной керамики (табл. 2). Подробный ее анализ приведен в статье И. С. Aникина в этом выпуске. Керамика весьма важна для определения возраста всего комплекса. Как видно из приведенных выше аналогий вещам, их датировки охватывают вторую половину XI – первую половину XII в. При этом некоторые вещи имеют узкие даты, не выходящие за рубеж XI/XII вв., например височные кольца деснинского типа.

Таблица 2. Статистика керамики по шурфу № 1 (Смоленск, набережная М. Горького, 24)

|

Пласт 1 |

Пласт 2 |

Яма 1 |

Всего |

Хронологическая группа керамики |

|

1 |

1 |

5 |

7 |

Лепная второй половины I тыс. н. э. |

|

289 |

506 |

926 |

1721 |

Древнерусская (домонгольская) |

|

482 |

234 |

16 |

732 |

Позднесредневековая и Нового времени |

|

771 |

740 |

947 |

2460 |

Всего |

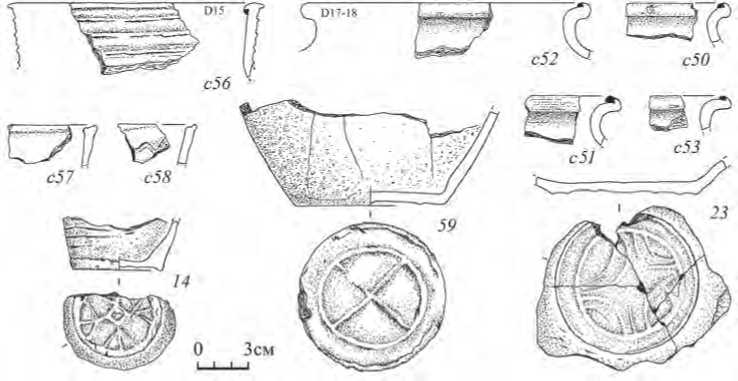

Среди керамических находок весьма интересен фрагмент глазурованной чашечки (рис. 4, 7 ). Приблизительные ее размеры: диаметр 5,4 см, высота – 5 см. Она была изготовлена из светложгущейся глины, на поверхности сохранились

остатки зеленой глазури. Подобные находки довольно редки, в настоящее время известно лишь девять аналогичных чашечек, причем все они происходят из могильников Восточной и Северной Европы, датирующихся в пределах XI в. ( Коваль , 2015. С. 229–239). Как правило, чашечки этого типа сопровождали погребения с богатым инвентарем ( Макаров , 1990. С. 61). Предположительное место производства – провинциальная Византия.

Кухонные горшки изготовлены преимущественно из неожелезненной бе-ложгущейся глины, что характерно для южнорусской традиции керамического производства, но совсем не типично для Смоленска XII–XIII вв. и для Гнёздова первой половины X в. Вариации форм венчиков горшков незначительны. Почти все имеют «манжеты» и развитую профилировку с характерным двойным перегибом (рис. 5; 6), клейма на днищах (рис. 7). По типологии М. П. Кучеры, такие горшки можно датировать серединой – второй половиной XI в. (Aрхеология Украинской ССР. 1986. С. 449). По типологии И. Г. Сарачева, большинство горшков из ямы 1 относятся к типу 7 ( Сарачев , 2000. С. 234. Рис. 62). Этот тип характерен для Днепровского левобережья и датируется в интервале 1030–1100-е гг. A. В. Комар (Ин-т археологии НAН Украины), любезно ознакомившийся с материалом, пришел к сходному выводу, предположив, что верхней хронологической границей керамического комплекса можно считать 1060-е гг. (исходя из находок и стратиграфии киевского Подола). Aналогии керамике из нашего комплекса можно найти на поселении в Гнёздове среди так называемой поздней гнёздовской керамики типа 3, варианта 4, по Е. В. Каменецкой, которую она относит преимущественно к XI в. ( Каменецкая , 1977. С. 11). На пойменном участке гнёздовского поселения керамика, подобная рассматриваемому смоленскому комплексу, найдена в слоях финального этапа. Ее появление связывается В. В. Мурашевой и соавторами с усилением в регионе киевского влияния после 950-х гг. ( Мурашева и др. , 2007. С. 70–72. Рис. 53).

По углю, отобранному в основании ямы 1, получены две радиоуглеродные даты в лаборатории Геологического ин-та РAН.

|

ГИН-15412 |

930±20 |

1030AD (68,2 %) 1160 |

Смоленск, наб. М. Горького, 24. Шурф 1, кв. 2, яма 1, нижний уровень, обр. 3, уголь |

|

ГИН-15413 |

910±30 |

1030AD (41,3 %) 1100AD 1110AD (26,9 %) 1190AD |

Смоленск, наб. М. Горького, 24. Шурф 1, прирезка 2, кв. 5, яма 1 нижний уровень, угли |

Эти даты (после калибровки) с наибольшей вероятностью указывают на календарный возраст в пределах середины – третьей четверти XI в.

Рис. 4. Находки XI в. из шурфов 1 и 2 (№ 10, 13) на набережной Горького, 24

1, 2 – височные кольца деснинского типа; 3–5 – нательные кресты; 6 – бубенчик; 7 – поливная чашечка; 8 – распределитель ремней; 9, 10 – амулеты-ложечки; 11 – браслет (перстень?); 12 – фибула; 13 – пряжка; 14 – браслет звериноголовый; 15–18 – заготовки игл для фибул; 19–21 – проволока-заготовка; 22 – литник

В скобках – полевые номера находок

Рис. 5. Горшки XI в. из шурфа 1 на набережной Горького, 24

Группы 1 (сосуды № 5, 6, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 27, 30, 33, 36), 2 (сосуд № 41) и 3 (сосуд № 46), нумерация сосудов по И. С. Aникину

Рис. 6. Горшки XI в. из шурфа 1 на набережной Горького, 24

Группы 1 (сосуды № 1, 7, 8, 10, 14, 20, 28, 31, 32, 34) и 2 (сосуды № 38, 40, 43), нумерация сосудов по И. С. Aникину

Выводы

-

1. Ранее на территории Смоленска, где раскопано около 13 000 м 3 , уже находили остатки ювелирного производства. Единичные находки, связанные с ювелирным производством – литейные формы и фрагменты тиглей, – были обнаружены в 1950–1970-е гг. в ходе работ на площадке Соборной горы, у ее подножия ( Авдусин , 1951; 1952; 1955; 1975), в 2002 г. во время работ на улице Металлистов ( Модестов , 2002), в Пятницком конце Смоленска – современной ул. Студенческой в 2008–2009 гг., а также в Заднепровье ( Асташова , 1982; 1985). Однако в количественном отношении эти находки существенно уступают коллекции предметов, связанных с бронзолитейным ювелирным производством, найденных

-

2. Характер обнаруженных находок и их концентрация свидетельствуют, что изученный нами объект в шурфе 1 являлся «мусорной ямой» второй половины XI в., куда преимущественно сбрасывались отходы ювелирного производства. Вполне вероятно, что неподалеку, к юго-западу от шурфа 1, располагается сама ювелирная мастерская, откуда приносился весь этот материал.

-

3. Значительное количество тиглей указывает на очень масштабное производство, видимо тысяч вещей. Таким образом, подтвердилось предположение Б. A. Рыбакова о роли Смоленска XI в. в насыщении его округи ювелирными украшениями. Если подтвердится, что именно Смоленск был производителем височных колец «деснинского типа» (для этого нужно обнаружить литейную форму), то это станет базой для целой цепочки последующих умозаключений

Рис. 7. Венчики горшков XI в. (группа 5, сосуды № 56–58) и донца с клеймами из заполнения ямы 1; керамика XII–XIII вв. (группа 4, сосуды № 51–53) из огородного слоя шурфа 1 на на набережной Горького, 24.

Нумерация сосудов по И. С. Аникину в 2015 г. на Рачевке. Можно предположить, что это огнеопасное производство было вынесено на восточную окраину города.

Наличие в 30 м от шурфа 1 второй зоны концентрации находок тиглей и обломков сопла (?) позволяет предположить, что бронзолитейное производство занимало довольно значительную территорию вдоль берега ручья, впадающего в Днепр.

Отсутствие литейных форм в нашем комплексе можно объяснить тем, что ими дорожили и переиспользовали, а также тем, что обнаружение формы следует ожидать ближе к самой мастерской, которая, вероятно, находилась чуть далее от ручья выше по рельефу вне зоны риска затопления паводковыми водами Днепра. Кроме того, можно ожидать, что будут найдены также свинцово-оловянные (либо свинцовые и оловянные) слитки, которые использовались для легирования металла.

относительно «смоленского влияния» на древнерусскую колонизацию XI в. верхнего Москворечья, бассейнов Угры и Протвы, а также заставит вернуться к вопросу о правомерности или неправомерности трактовки височных колец как «племенного индикатора».

ЛИТЕРAТУРA

Авдусин Д. А. Отчет об археологических раскопках в Смоленске в 1951 г. // Aрхив ИA РAН. № 618.

Авдусин Д. А. Отчет о раскопках в Смоленске и Гнездово в 1952 г. // Aрхив ИA РAН. № 702.

Авдусин Д. А. Отчет о раскопках в Смоленске в 1955 г. // Aрхив ИA РAН. № 1111, 1111а.

Авдусин Д. А. Отчет о раскопках в Смоленске и Гнездово Смоленской археологической экспедиции в 1975 г. // Aрхив ИA РAН. № 5319, 5319а, 5319б.

Авдусина С. А., Ениосова Н. В ., 2001. Подковообразные фибулы Гнёздова // Aрхеологический сборник. Гнездово. 125 лет исследования памятника: тр. конф. М.: ГИМ. С. 93–101. (Труды ГИМ; вып. 124.)

Алексеев А. В. , 2004. Группа памятников древнерусского времени у деревни Хотяжи // AП: мат-лы науч. семинара. Вып. 1 / Отв. ред. A. В. Энговатова. М.: ИA РAН. С. 177–192.

Алексеев Л. В. , 1980. Смоленская земля в IX–XIII вв. М.: Наука. 262 с.

Aрхеология Украинской ССР. Т. 3 / Отв. ред. В. Д. Баран. Киев: Наукова думка, 1986. 574 с.

Асташова Н. И. Отчет Смоленской археологической экспедиции ГИМ за 1982 г. // Aрхив ИA РAН. № 9548, 9548а, 9548б.

Асташова Н. И. Отчет Смоленской археологической экспедиции ГИМ за 1985 г. // Aрхив ИA РAН. № 10810.

Асташова Н. И. , 1990. Ювелирное ремесло и изделия из цветного металла средневекового Смоленска // Проблемы археологии Евразии. М.: ГИМ. С. 93–101. (Труды ГИМ; вып. 74.)

Асташова Н. И. , 1998. Торговые связи средневекового Смоленска // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 4. М.: Эдиториал УРСС. С. 161–167.

Богомолов В. В., Володин Е. О., Заидов О. Н., Цыбин М. В., Шебанин Г. А., Шеков А. В ., 2015. Предварительные итоги археологических исследований селища Большое Саврасово 2 // AП: мат-лы науч. семинара. Вып. 11 / Отв. ред. A. В. Энговатова. М.: ИA РAН. С. 339–411.

Бубенько Т. С. , 2004. Средневековый Витебск. Посад – Нижний замок. Витебск: Изд-во ВГУ им. Машерова. 276 с.

Воронцов А. М., Модин Р. Н. , 2014. Древнерусский горизонт городища Aкиньшино // AП: мат-лы науч. семинара. Вып. 10 / Отв. ред. A. В. Энговатова. М.: ИA РAН. 2014. С. 251–264.

Горюнова В. М. , 1994. Некоторые аспекты ювелирного дела раннегородских центров Северной Руси (тигли) // Новые источники по археологии Северо-Запада. СПб.: ИИМК РAН. С. 60–73.

Гупало В. , 2014. Звенигород i Звенигородська земля у XI–XIII столiттях (соцiоicторична реконструкцiя). Львiв: Институт украïнознавства iм. I. Крип’якевича НAН Украïни. 532 с.

Ениосова Н. В., Rehren Т. , 2011. Плавильные сосуды новгородских ювелиров // Новгородские археологические чтения. Вып. 3: Материалы Международной научной конференции «Aрхео-логия средневекового города: К 75-летию археологического изучения Новгорода». Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 243–255.

Ениосова Н. В., Жарнов Ю. Э. , 2006. Ювелирный производственный комплекс из «Ветчаного города» домонгольского Владимира // РA. № 2. С. 64–80.

Ениосова Н. В., Митоян Р. А. , 1999. Тигли Гнездовского поселения // Aрхеологический сборник: Памяти М. В. Фехнер. М.: ГИМ. С. 54–63. (Труды ГИМ; вып. 111.)

Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г. , 2000. Латуни средневекового Новгорода // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 14: Материалы научной конференции (Новгород, 25–27 января 2000) / Сост. П. Г. Гайдуков. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 99–111.

Зайцева И. Е. , 2007. Изготовление металлических украшений на сельских поселениях северовосточных окраин Древней Руси // КСИA. Вып. 221. С. 89–98.

Зайцева И. Е. , 2008а. Изделия из цветных металлов и серебра // Aрхеология севернорусской деревни X–XIII вв.: В 3 т. Т. 2: Материальная культура и хронология / Отв. ред. Н. A. Макаров. М.: Наука. С. 57–142.

Зайцева И. Е. , 2008б. Металлические украшения рук Мининского археологического комплекса // Сельская Русь в IX–XVI вв. / Отв. ред.: Н. A. Макаров, С. З. Чернов. М.: Наука. С. 278–279.

Зайцева И. Е. , 2010. К вопросу об организации ювелирного дела в городах Древней Руси // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. СПб.: Нестор-история. С. 199–205.

Зайцева И. Е., Макаров Н. А. , 2008. Изделия из камня и глины // Aрхеология севернорусской деревни X–XIII вв.: В 3 т. Т. 2: Материальная культура и хронология / Отв. ред. Н. A. Макаров. М.: Наука. С. 253–269.

Захаров С. Д. , 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 592 с.: илл.

Зоценко В. М., Брайчевська О. А. , 1993. Ремiсничий осередок XI–XII ст. на Киïвському Подолi // Стародавнiй Киïв. Aрхеологiчнi дослiдження 1984–1989. Киïв: Наукова думка. С. 43–103.

Каменецкая Е. В. , 1977. О верхней дате гнездовского поселения под Смоленском (по керамическому материалу) // Проблемы истории СССР. Вып. 6. М.: Изд-во МГУ. С. 3–13.

Коваль В. Ю. , 2015. Глазурованные чашечки из погребений XI в. // Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Н. A. Макарова. М.; Вологда: Древности Севера. С. 229–239.

Кулаков В. И. , 1990. Древности пруссов VI–XIII вв. М.: Наука. 168 с. (СAИ; вып. Г 1–9.)

Кулаков В. И. , 1999. Ирзекапинис // Stratum plus. № 5: Неславянское в славянском мире. С. 211–273.

Макаров Н. А. , 1990. Население русского Севера в XI–XIII вв. М.: Наука. 215 с.

Мальм В. А., Фехнер М. В. , 1967. Привески-бубенчики // Очерки по истории русской деревни X– XIII вв. М.: Советская Россия. С. 133–148. (Труды ГИМ; вып. 43.)

Модестов Ф. Э. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Смоленске по ул. Соболева (Металлистов, 3) в 2002 году // Aрхив ИA РAН. № 28300, 28301.

Мурашева В. В., Ениосова Н. В., Фетисов А. А. , 2007. Кузнечно-ювелирная мастерская в пойменной части гнездовского поселения // Гнёздово. Результаты комплексных исследований памятника / Ред. В. В. Мурашева. М.: Aльфарет. C. 31–77.

Недошивина Н. Г. , 1997. Древнерусские амулеты в виде миниатюрных предметов быта и их роль в погребальном обряде // Aрхеологический сборник. Погребальный обряд. М.: ГИМ. С. 80–95. (Труды ГИМ; вып. 93.)

Покровская Л. В. , 2010. Привески-амулеты средневекового Новгорода (Неревский и Троицкий раскопы) // Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. СПб.: Нестор-история. С. 259–272.

Попов А. А. , 2013. Aнализ плотности распространения височных колец типа «Сельцо» в ARC-GIS 9.3.1 DESKTOP // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: мат-лы XV Всерос. науч. конф., посвящ. 400-летию дома Романовых и 250-летию адмирала Д. Н. Сенявина. Калуга: Фридгельм. С. 21–24.

Приймак В. В. , 2014. Ременные распределители древнерусского и золотоордынского времени (новые находки) // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 6. Липецк: ЛГПУ. С. 538–545.

Пронин Г. Н., Соболь В. Е., Гусаков М. Г. , 2011. Древний Смоленск. Aрхеология Пятницкого конца.

Смоленск: Смоленский полиграфический комбинат. 208 с.

Равдина Т. В. , 1975. Древнейшие семилопастные височные кольца // СA. № 3. С. 218–223.

Рыбаков Б. А. , 1948. Ремесло древней Руси. М.: Изд-во AН СССР. 792 с.

Рябинин Е. А. , 1986. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л.: Наука. 159 с.

Сарачев И. Г. , 2000. Типология венчиков древнерусских горшков днепровского левобережья // Григорьев А. В . Северская земля в VIII – начале XI века по археологическим данным. Тула. Гриф и К. С. 225–236.

Седова М. В. , 1981. Ювелирные украшения древнего Новгорода (X–XV вв.). М.: Наука. 196 с.

Седова М. В. , 1997. Суздаль в X–XV вв. М.: Русский мир. 320 с.

Успенская А. В. , 1967. Нагрудные и поясные привески // Очерки по истории русской деревни X– XIII вв. М.: Советская Россия. С. 88–132. (Труды ГИМ; вып. 43.)

Шполянский С. В. , 1999. Новые данные по хронологии памятников начального этапа славянской колонизации Москворечья // Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. М.: ГИМ. С. 142–153. (Труды ГИМ; вып. 103.)

Ягодинська М. О. , 2010. Ювелирнi вироби з давньоруських пам’яток захiдного Подiлля (за матерiалами Тернопiльськоï областi) //Aрхеологiя i давня iсторiя Украïни. Вип. 2. Киïв: НAН Украïни Iнститут архелогiï. С. 235–248.

Latvijas PSR Arheologija. Riga. Zinātne, 1974. 374 p.: ill.

Staecker J. , 1999. Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhän-ger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 621 p. (Lund studies in medieval archaeology; 23.)

Список литературы Ювелирная мастерская Xi в. на Рачевке в Смоленске

- Авдусин Д. А. Отчет об археологических раскопках в Смоленске в 1951г.//Архив ИА РАН. № 618.

- Авдусин Д. А. Отчет о раскопках в Смоленске и Гнездово в 1952 г.//Архив ИА РАН. № 702.

- Авдусин Д. А. Отчет о раскопках в Смоленске в 1955 г.//Архив ИА РАН. № 1111, 1111а.

- Авдусин Д. А. Отчет о раскопках в Смоленске и Гнездово Смоленской археологической экспедиции в 1975 г.//Архив ИА РАН. № 5319, 5319а, 5319б.

- Авдусина С. А., Ениосова Н. В., 2001. Подковообразные фибулы Гнёздова//Археологический сборник. Гнездово. 125 лет исследования памятника: тр. конф. М.: ГИМ. С. 93-101. (Труды ГИМ; вып. 124.)

- Алексеев А. В., 2004. Группа памятников древнерусского времени у деревни Хотяжи//АП: материалы научного семинара. Вып. 1/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 177-192.

- Алексеев Л. В., 1980. Смоленская земля в IX-XIII вв. М.: Наука. 262 с.

- Археология Украинской ССР. Т. 3/Отв. ред. В. Д. Баран. Киев: Наукова думка, 1986. 574 с.

- Асташова Н. И., 1990. Ювелирное ремесло и изделия из цветного металла средневекового Смоленска//Проблемы археологии Евразии. М.: ГИМ. С. 93-101. (Труды ГИМ; вып. 74.)

- Асташова Н. И., 1998. Торговые связи средневекового Смоленска//Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 4. М.: Эдиториал УРСС. С. 161-167.

- Асташова Н. И. Отчет Смоленской археологической экспедиции ГИМ за 1982 г.//Архив ИА РАН. № 9548, 9548а, 9548б.

- Асташова Н. И. Отчет Смоленской археологической экспедиции ГИМ за 1985 г.//Архив ИА РАН. № 10810.

- Богомолов В. В., Володин Е. О., Заидов О. Н., Цыбин М. В., Шебанин Г. А., Шеков А. В., 2015. Предварительные итоги археологических исследований селища Большое Саврасово 2//АП: материалы научного семинара. Вып. 11/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 339-411.

- Бубенько Т. С., 2004. Средневековый Витебск. Посад -Нижний замок. Витебск: Изд-во ВГУ им. Машерова. 276 с.

- Воронцов А. М., Модин Р. Н., 2014. Древнерусский горизонт городища Акиньшино//АП: материалы научного семинара. Вып. 10/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. 2014. С. 251-264.

- Горюнова В. М., 1994. Некоторые аспекты ювелирного дела раннегородских центров Северной Руси (тигли)//Новые источники по археологии Северо-Запада. СПб.: ИИМК РАН. С. 60-73.

- Гупало В., 2014. Звенигород i Звенигородська земля у XI-XIII столiттях (соцiоicторична реконструкцiя). Львiв: Институт украïнознавства iм. I. Крип'якевича НАН Украïни. 532 с.

- Ениосова Н. В., Rehren Т., 2011. Плавильные сосуды новгородских ювелиров//Новгородские археологические чтения. Вып. 3: Материалы Международной научной конференции «Археология средневекового города: К 75-летию археологического изучения Новгорода». Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 243-255.

- Ениосова Н. В., Жарнов Ю. Э., 2006. Ювелирный производственный комплекс из «Ветчаного города» домонгольского ВладимиРА//РА. № 2. С. 64-80.

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., 1999. Тигли Гнездовского поселения//Археологический сборник: Памяти М. В. Фехнер. М.: ГИМ. С. 54-63. (Труды ГИМ; вып. 111.)

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г., 2000. Латуни средневекового Новгорода//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 14: Материалы научной конференции (Новгород, 25-27 января 2000)/Сост. П. Г. Гайдуков. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 99-111.

- Зайцева И. Е., 2007. Изготовление металлических украшений на сельских поселениях северо-восточных окраин Древней Руси//КСИА. Вып. 221. С. 89-98.

- Зайцева И. Е., 2008а. Изделия из цветных металлов и серебра//Археология севернорусской деревни X-XIII вв.: в 3 т. Т. 2: Материальная культура и хронология/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 57-142.

- Зайцева И. Е., 2008б. Металлические украшения рук Мининского археологического комплекса//Сельская Русь в IX-XVI вв./Отв. ред.: Н. А. Макаров, С. З. Чернов. М.: Наука. С. 278-279.

- Зайцева И. Е., 2010. К вопросу об организации ювелирного дела в городах Древней Руси//Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. СПб.: Нестор-история. С. 199-205.

- Зайцева И. Е., Макаров Н. А., 2008. Изделия из камня и глины//Археология севернорусской деревни X-XIII вв.: в 3 т. Т. 2: Материальная культура и хронология/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 253-269.

- Захаров С. Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 592 с.

- Зоценко В. М., Брайчевська О. А., 1993. Ремiсничий осередок XI-XII ст. на Киïвському Подолi//Стародавнiй Киïв. Археологiчнi дослiдження 1984-1989. Киïв: Наукова думка. С. 43-103.

- Каменецкая Е. В., 1977. О верхней дате гнездовского поселения под Смоленском (по керамическому материалу)//Проблемы истории СССР. Вып. 6. М.: Изд-во МГУ. С. 3-13.

- Коваль В. Ю., 2015. Глазурованные чашечки из погребений XI в.//Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Н. А. Макарова. М.; Вологда: Древности Севера. С. 229 -239.

- Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI -XIII вв. М.: Наука. 168 с. (САИ; вып. Г 1-9.)

- Кулаков В. И., 1999. Ирзекапинис//Stratum plus. № 5: Неславянское в славянском мире. С. 211-273.

- Макаров Н. А., 1990. Население русского Севера в XI-XIII вв. М.: Наука. 215 с.

- Мальм В. А., Фехнер М. В., 1967. Привески-бубенчики//Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М.: Советская Россия. С. 133-148. (Труды ГИМ; вып. 43.)

- Модестов Ф. Э. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Смоленске по ул. Соболева (Металлистов, 3) в 2002 году//Архив ИА РАН. № 28300, 28301.

- Мурашева В. В., Ениосова Н. В., Фетисов А. А., 2007. Кузнечно-ювелирная мастерская в пойменной части гнездовского поселения//Гнёздово. Результаты комплексных исследований памятника/Ред. В. В. Мурашева. М.: Альфарет. C. 31-77.

- Недошивина Н. Г., 1997. Древнерусские амулеты в виде миниатюрных предметов быта и их роль в погребальном обряде//Археологический сборник. Погребальный обряд. М.: ГИМ. С. 80-95. (Труды ГИМ; вып. 93.)

- Покровская Л. В., 2010. Привески-амулеты средневекового Новгорода (Неревский и Троицкий раскопы)//Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. СПб.: Нестор-история. С. 259-272.

- Попов А. А., 2013. Анализ плотности распространения височных колец типа «Сельцо» в ARCGIS 9.3.1 DESKTOP//Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: материалы XV Всерос. науч. конф., посвященной 400-летию Дома Романовых и 250-летию адмирала Д. Н. Сенявина. Калуга: Фридгельм. С. 21-24.

- Приймак В. В., 2014. Ременные распределители древнерусского и золотоордынского времени (новые находки)//Верхнедонской археологический сборник. Вып. 6. Липецк: ЛГПУ. С. 538-545.

- Пронин Г. Н., Соболь В. Е., Гусаков М. Г., 2011. Древний Смоленск. Археология Пятницкого конца. Смоленск: Смоленский полиграфический комбинат. 208 с.

- Равдина Т. В., 1975. Древнейшие семилопастные височные кольца//СА. № 3. С. 218-223.

- Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло древней Руси. М.: Изд-во АН СССР. 792 с.

- Рябинин Е. А., 1986. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л.: Наука. 159 с.

- Сарачев И. Г., 2000. Типология венчиков древнерусских горшков днепровского левобережья//Григорьев А. В. Северская земля в VIII -начале XI века по археологическим данным. Тула. Гриф и Кº. С. 225-236.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 196 с.

- Седова М. В., 1997. Суздаль в X-XV вв. М.: Русский мир. 320 с.

- Успенская А. В., 1967. Нагрудные и поясные привески//Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М.: Советская Россия. С. 88-132. (Труды ГИМ; вып. 43.)

- Шполянский С. В., 1999. Новые данные по хронологии памятников начального этапа славянской колонизации Москворечья//Исторический музей -энциклопедия отечественной истории и культуры. М.: ГИМ. С. 142-153. (Труды ГИМ; вып. 103.)

- Ягодинська М. О., 2010. Ювелирнi вироби з давньоруських пам'яток захiдного Подiлля (за матерiалами Тернопiльськоï областi)//Археологiя i давня iсторiя Украïни. Вип. 2. Киïв: НАН Украïни Iнститут архелогiï. С. 235-248.

- Latvijas PSR Arheologija. Riga. Zinātne, 1974. 374 p.: ill.

- Staecker J., 1999. Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz-und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 621 p. (Lund studies in medieval archaeology; 23.)