Ювелирные изделия из раскопок «рубленого города» Ярославля

Автор: Сапрыкина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

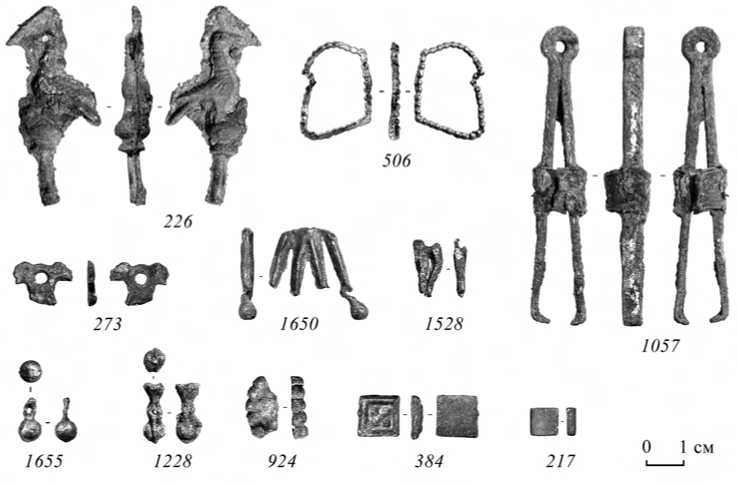

Эта публикация посвящена результатам экспертизы предметов ювелирных изделий, найденных в 2008 году во время раскопок на территории «Рубного города» в Ярославле (под руководством А. В. Енговатовой). Ювелирные изделия - это традиционные находки в средневековом городском контексте, в основном это подвески, аппликации, кольца для храмов, браслеты, кольца для пальцев, крутящие моменты и малоберцовые фибулы. Значительное количество предметов можно отнести к подражаниям форм, знакомых с городских уровней 12-14 веков (36 предметов). Проведен анализ использования этих объектов и анализ химического состава цветного металла с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Многие из изученных предметов ювелирных изделий были образцами из легкоплавких сплавов или олова: эти предметы в основном были отлиты в композитные формы, используя отпечатки из готовых изделий. Параллели для таких статей известны из больших кладов, относящихся к средневековому периоду. Скорее всего, используя легко сплавленные сплавы (или олово), известные как «бедное мужское серебро», ювелиры позволили горожанам приобретать престижные изделия. Что косвенно свидетельствует об этом, так это то, что ювелирные изделия, используемые для повседневного ношения, обычно изготавливались из сплавов на основе меди. В будущем было бы целесообразно провести специальный анализ средневековых легко сплавленных сплавов, чтобы определить их долю в средневековой цветной металлообработке и выделить источники, из которых такие металлы вошли на территорию средневековой Руси, в частности Северо-Западный (Новгородский, Ярославский, Ладожский и другие центры городской культуры).

Xii-xiv века, ярославль, изделия из цветного металла, трасологический анализ, рфа-спектрометрия, легкоплавкие сплавы,

Короткий адрес: https://sciup.org/14328590

IDR: 14328590

Текст научной статьи Ювелирные изделия из раскопок «рубленого города» Ярославля

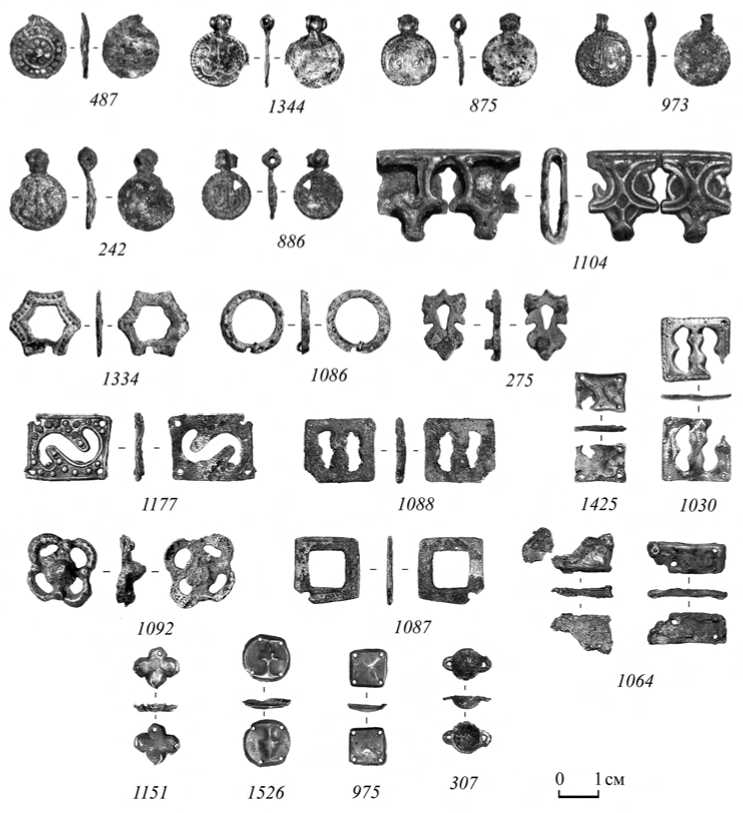

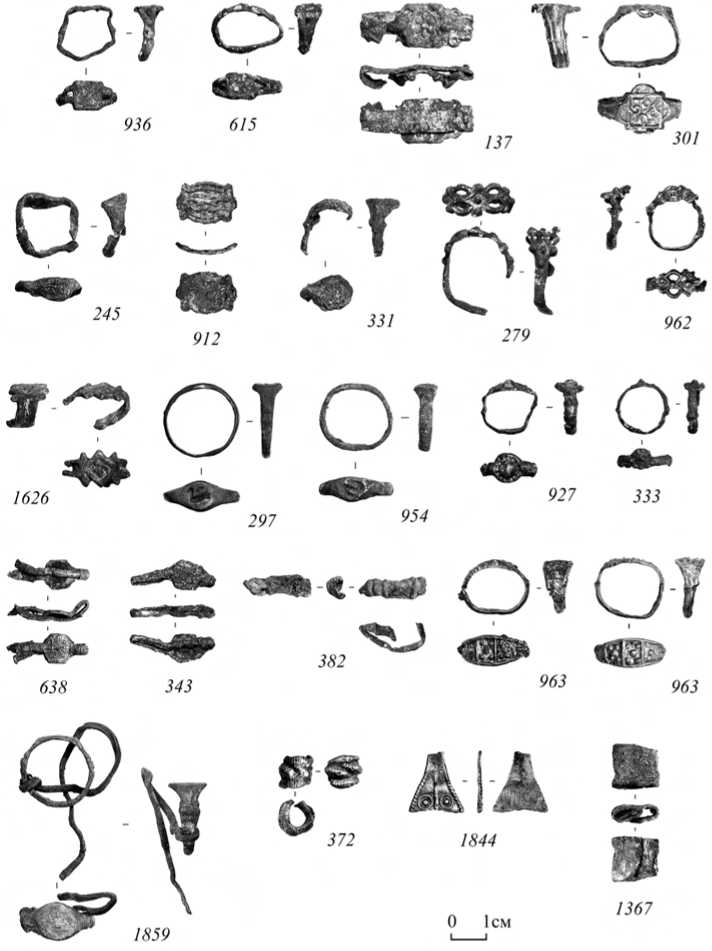

Раскопки 2008 г. на территории «Рубленого города» Ярославля, проведенные Ярославской археологической экспедицией ИА РАН, автор исследования А. В. Энговатова (2009), позволили получить коллекцию изделий из цветного металла, состоящую из более чем 200 предметов; часть находок относится к ювелирным украшениям (85 изделий), треть из которых происходит из заполнения построек и археологических объектов конца XII – XIV в.

Коллекцию ювелирных изделий, которую мы можем связать с городской культурой Ярославля этого периода, представлена довольно традиционным набором украшений, характерным для городской среды: прежде всего это изделия, имеющие аналогии в финно-угорских материалах, а также копирующие украшения более высоких в социальном плане слоев городского населения – предметы так называемой городской моды (50 % от найденных украшений). Они были изучены с целью получения данных о способах их изготовления и химического состава металла1.

Трасологическое исследование ювелирных изделий в основном включало в себя изучение поверхности предметов, выполнявшееся с помощью бинокулярного микроскопа Motic BA-300 ( х 4), с целью фиксации следов технических операций; фотофиксация проводилась с использованием цифровой камеры Moti-cam 2300 (принудительное увеличение х 0,5). Исследование химического состава цветного металла анализируемой выборки выполнялось неразрушающим способом по методу безэталонного рентгено-флюоресцентного анализа (РФА) на портативном переносном анализаторе (РЛП-3) 2 и спектрометре M1 Mistral (Bruker) 3 . Подробный анализ полученных результатов приведен в сводной статье по химическому составу цветного металла из раскопок на «Стрелке» Ярославля; эти данные используются для характеристики ювелирных изделий ( Зайцева, Сапрыкина , в печати). В рамках данной публикации подробно рассматривается только характеристика легкоплавких сплавов Ярославля конца XII – XIV в. (таблица).

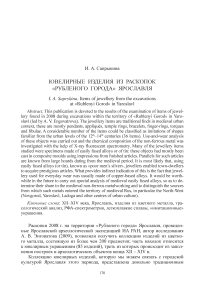

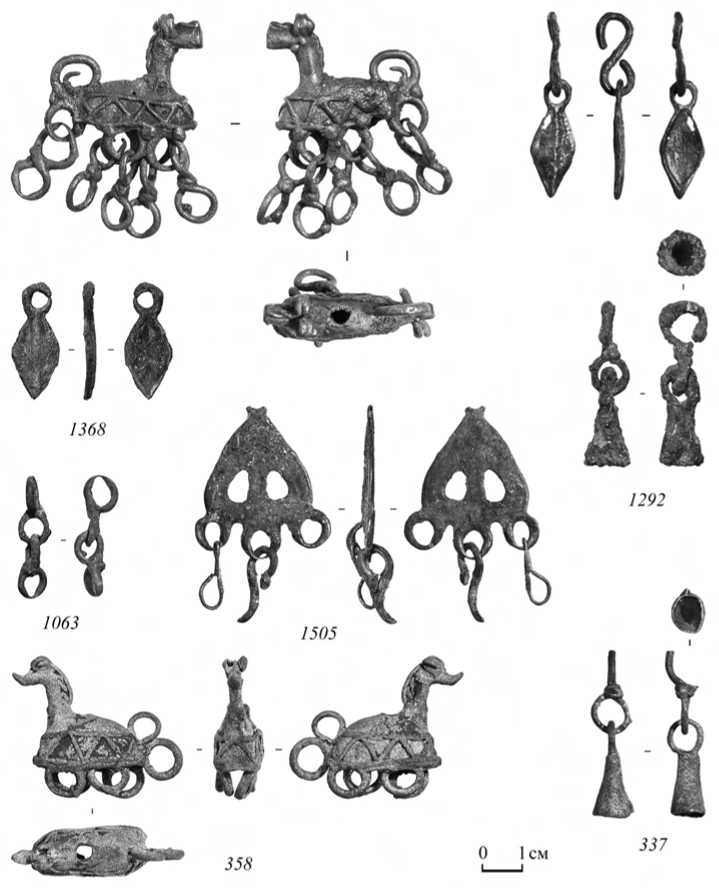

Украшения, имеющие аналогии в финно-угорском материале, представлены преимущественно подвесками (рис. 1). Зооморфные подвески (№ 358,296) 4 , многочисленные аналогии которым имеются в финно-угорской среде, хорошо известны в городских и сельских памятниках Древней Руси. В слоях Новгорода, к примеру, время их бытования определяется довольно широко, а основная масса находок зооморфных подвесок происходит из слоев XI – начала XII в. ( Коновалов , 2008. С. 36). При этом отмечается, что для Новгорода время их бытования может быть отнесено и к концу XIII – середине XIV в.; изготавливались они на месте ( Сингх , 2011. С. 235, 236. Рис. 3, 4, 5 ). В качестве характерной черты новгородских экземпляров исследователи называют некоторую «тупоносость» морд коньков, этот же признак присущ ярославскому экземпляру (№ 296).

К переходному типу подвесок «коньки-птицы» относится подвеска № 358, датирующаяся XII–XIII вв. (тип XIX по Е. А. Рябинину); основная масса находок таких подвесок происходит с территории Костромского Поволжья ( Рябинин , 1981. С. 35, 38, 117. Табл. ХХ).

Рис. 1. Украшения финно-угорского типа из раскопок на территории «Рубленого города» Ярославля (раскопки А. В. Энговатовой, 2008 г.)

Подвески изготовлены традиционным для финно-угорского мира методом литья по выплавляемой модели; в данном случае использован метод литья со сложной разветвленной системой литников, где для отливки использовалась сборная модель ( Сапрыкина , 2010. С. 15, 16). Формовка тела подвески происходила на специально изготовленном для конкретной модели валике (вероятно, глиняном). Все дополнительные декоративные и функциональные элементы

Результаты анализа с помощью РФА-спектрометрии химического состава легкоплавких сплавов из выборки «Рубленого города» Ярославля конца XII – XIVв.

|

К В to © Л Ы |

3 g о о to G S к |

S W Ри с |

3 G R G © к |

g о Й у G G © о § Н © О © U 1© © сл m G |

to с |

to с |

о ® G Щ m у н о § о to to И G |

0> о Й у сЗ R G 5 к |

to 2 Й сЗ И |

S а W 5 |

to с |

to с |

to С |

to с |

to С |

3S 3 Й у G Н й ч С сз to щ |

|

О В ^ 8 s ‘ ; в в ° |

9 5 |

ОО о 5 |

5 |

5 |

Я £ |

$ |

to 5 |

to 5 |

5 |

$ |

О\ eq ^ |

$ |

eq оо $ |

to О\ ^ |

eq ^ |

|

|

Z |

о |

о |

О |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

О |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

Й |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

eq |

о |

о |

|

© to |

о |

о |

eq |

о |

S{ eq" |

to |

ОО eq" |

о eq" |

СП |

eq qo |

9 |

m |

^ |

о^ |

О\ |

о |

|

© U |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

s |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

-o

|

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

о" |

о |

о |

о |

о |

о |

o' |

о" |

о |

о" |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

|

M ^ |

О\ qo |

to" |

ОО eq |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

Й SI |

о |

о" |

о |

о |

о" |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о" |

о |

|

|

to |

to qo |

я |

ОО |

о |

eq eq^ |

о |

ОО qo |

о |

о |

qo |

О\ |

о |

о |

to |

о„ |

о |

|

Й

|

я eq" eq |

to Si |

о Si |

to О\ О\ |

to 5 |

Ох |

eq" О\ |

Ох |

оо" О\ |

to оо^ О\ |

eq |

О\ |

to |

оо" О\ |

С\" О\ |

to оо^ О\" О\ |

|

Й U |

о |

о |

о |

о |

о |

to |

О\ |

о" |

о" |

^ |

°Ч |

eq еЧ |

Г1 |

о |

о. |

|

|

>8 |e 3 |

о |

2 |

2 |

ОО |

О\ |

5 |

5 |

9 |

9 |

9 |

О\ |

о |

m |

9 |

||

|

в s © |

Г-< |

eq |

m |

-г |

Ito |

to |

Q0 |

С\ |

о |

гН |

eq |

со |

2 |

V3 |

to |

Список литературы Ювелирные изделия из раскопок «рубленого города» Ярославля

- Алексеев А. В., 2004. Группа памятников древнерусского времени у деревни Хотяжи//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 177-192.

- Грибов Н. Н., 2007. Предварительные итоги исследования русского селища второй половины XIII-XIV вв. на окраине Нижнего Новгорода//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. Вып. 1. С. 58-68.

- Ениосова Н. В., Жарнов Ю. Э., 2006. Ювелирный производственный комплекс из «Ветчанного города» домонгольского Владимира//Российская археология/Гл. ред. Л. А. Беляев. № 2. М.: Наука. С. 64-80.

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г., 2008. Химический состав ювелирного сырья эпохи средневековья и пути его поступления на территорию Древней Руси//Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья/Отв. ред. Н. В. Рындина. М.: «Восточная литература» РАН. С. 107-162.

- Ениосова Н. В., Ререн Т., 2011. Плавильные сосуды новгородских ювелиров//Новгородские археологические чтения-3: Мат-лы Междунар. конф. «Археология средневекового города: К 75-летию археологического изучения Новгорода», Великий Новгород, 25-28 сентября 2007 г/Ред. Е. А. Рыбина. Великий Новгород. С. 243-254.

- Ениосова Н. В., Сарачева Т. Г., 2006. Древнерусские ювелирные инструменты из цветных металлов (результаты химико-технологического исследования)//КСИА. ИА РАН/Гл. ред. Н. А. Макаров. Вып. 220. М.: Наука. С. 88-101.

- Ениосова Н. В., Сарачева Т. Г., 2008. Цветной металл Северо-Восточной Руси в IX-XIV веках//Сельская Русь в IX-XVI веках/Отв. ред. Н. А. Макаров, С. З. Чернов. М.: Наука. С. 265-274.

- Жилина Н. В., 1998. Об эволюции металлических бус славянских типов//Историческая археология: Традиции и перспективы: К 80-летию со дня рожд. Д. А. Авдусина/Отв. ред. В. Л. Янин. М.: Памятники исторической мысли. С. 106-113.

- Жилина Н. В., 2006. Методика визуального изучения технологии филиграни//КСИА. ИА РАН/Гл. ред. Н. А. Макаров. Вып. 220. М.: Наука. С. 56-73.

- Зайцева И. Е., 2006. Ювелирные производственные комплексы селища Минино (XI-XIII вв.)//КСИА. ИА РАН/Гл. ред. Н. А. Макаров. Вып. 220. М.: Наука. С. 74-87.

- Зайцева И. Е., 2008. Металлические украшения рук Мининского археологического комплекса//Сельская Русь в IX-XVI веках/Отв. ред. Н. А. Макаров, С. З. Чернов. М.: Наука. С. 275-287.

- Зайцева И. Е., Сапрыкина И. А., в печати. Цветной металл средневекового Ярославля: химический состав.

- Зайцева И. Е., Сарачева Т. Г., 2011. Ювелирное дело «земли вятичей» во второй половине XI-XIII вв./Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Индрик. 404 с.

- Захаров С. Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 592 с.

- Коновалов А. А., 2008. Цветной металл (медь и ее сплавы) в изделиях Новгорода X-XV вв.//Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья/Отв. ред. Н. В. Рындина. М.: «Восточная литература» РАН. С. 9-50.

- Корзухина Г. Ф., 1950. Киевские ювелиры накануне монгольского завоевания//Советская археология. Вып. XIV М; Л.: Изд-во АН СССР С. 217-235.

- Корзухина Г. Ф, 1954. Русские клады IX-XIII вв. М; Л.: Изд-во АН СССР (ИИМК). 158 с.

- Королева Э. В., 1996. Результаты спектрального анализа ювелирных изделий средневекового Пскова//Раскопки в древней части Среднего города (1967-1991). Мат-лы и иссл. Т. 1: Археологическое изучение Пскова. Вып. 3. Псков: Псковский гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова. С. 229-300.

- Лавыш К. А., 2010. Мотив птиц в изделиях художественного ремесла XII-XIII вв., найденных на территории Белоруссии//Археологические вести. Ин-т истории материальной культуры РАН/Гл. ред. Е. Н. Носов. Вып. 16 (2009). СПб.: РАН: Дмитрий Буланин. С. 173-178.

- Лапшин В. А., 2009. Тверь в XIII-XV вв. (по мат-лам раскопок 1993-1997 гг). Труды ИИМК РАН. Т. ХХХ. СПб.: Фак-т филол. и искусств СПбГУ 534 с.

- Мурашева В. В., 1999. Курган 1 из Михайловского (Опыт атрибуции и датировки)//Археологический сборник: Памяти М. В. Фехнер/Отв. ред. Н. Г. Недошивина. Тр. ГИМ. Вып. 111. М.: Гос. ист. музей. С. 25-34.

- Недошивина Н. Г., 1999. Любечский клад//Археологический сборник: Памяти М. В. Фехнер. Труды ГИМ. М.: Гос. ист. музей. Вып. 111. С. 190-197.

- Никольская Т. Н., 1968. Кузнецы железу, меди и серебру от вятич//Славяне и Русь. М.: Наука. С. 122-132.

- Орлов Р. С., 1984. Среднеднепровская традиция художественной металлообработки в X-XI вв.//Культура и искусство средневекового города/Отв. ред. И. П. Русанова. М.: Наука. С. 32-52.

- Очеретин И. А., Родина М. Е., 2011. Клад украшений из раскопок 2008 г во Владимире//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. Вып. 3. С. 85-95.

- Персов Н. Е., Сарачева Т. Г., Солдатенкова В. В., 2011. Археологические свидетельства обработки цветных и драгоценных металлов на тверском Затьмачье в эпоху Средневековья//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара. Вып. 7/Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 155-167.

- Персов Н. Е., Сарачева Т. Г., Солдатенкова В. В., 2012. Тверские кузнецы по злату-серебру XIII в.//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. Н. А. Макаров. Вып. 4. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 203-214.

- Рябинин Е. А., 1981. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв.//Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е 1-60. М.: Наука. 122 с.

- Самойлович Н. Г., 2012. Металлические перстни Ростова Великого//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. Н. А. Макаров. Вып. 4. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 236-243.

- Сапрыкина И. А., 2010. Реконструкция основных приемов изготовления выплавляемых моделей для литья ювелирных украшений дьяковской культуры//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара./Отв. ред. А. В. Энговатова. Вып. 6. М.: ИА РАН. С. 11-18.

- Сапрыкина И., Митоян Р., Никитина Т., Зеленцова О., 2011. Результаты химико-технологического исследования поясных наборов второй половины VIII -начала XI вв. из могильников Среднего Поволжья//Congressus XI International Fenno-Ugristaram Piliscsaba 2010. Pars VIII. Dissertationes sectionum: Literatura, archaeologica et histoica. Boritö: Kemeny Märton. Reguly Tärsasäg. С. 312-332.

- Сарачева Т. Г., 2007. Ювелирные изделия второй половины XIII-XVI вв. с территорий СевероВосточной Руси//КСИА. ИА РАН/Гл. ред. Н. А. Макаров. Вып. 221. М.: Наука. С. 73-88.

- Седова М. В., 1978. «Имитационные» украшения древнего Новгорода//Древняя Русь и славяне. М.: Наука. С. 149-159.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 198 с.

- Сингх В. К., 2011. Производственные комплексы на усадьбах Славенского раскопа//Новгородские археологические чтения-3: Мат-лы Междунар. конф. «Археология средневекового города: К 75-летию археологического изучения Новгорода», Великий Новгород, 25-28 сентября 2007 г./Ред. Е. А. Рыбина. Великий Новгород. С. 233-242.

- Стрикалов И. Ю., Чернецов А. В., 2012. Работы Старорязанской экспедиции в 1994-2010 гг. (хроника исследований)//Восточноевропейский средневековый город в контексте этнокультурных, политических и поселенческих структур. Рязань. С. 1-279.

- Сумина И. А., 1999. Металлические перстни средневекового Белозерья//Археологический сборник: Памяти М. В. Фехнер. Тр. ГИМ. Вып. 111. М.: Гос. ист. музей. С. 167-189.

- Фоняков Д. И., 1991. Цветной металл Торопца (типология и технология)//Советская археология. № 2. М.: Наука. С. 217-231.

- Энговатова А. В., 2009. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Ярославле по адресу: квартал, ограниченный площадью Челюскинцев и Которосльной набережной, 1 (на участке строительства) (Рубленый город II -2008 г). Т. I-V//Архив ИА РАН. М. б/н.

- Янишевский Б. Е., 2008. Исследования древнего Можайска в 2005-2007 годах//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А. В. Энговатова. Вып. 4. М.: ИА РАН. С. 135-145.

- Асташова Н. И., 1990. Ювелирное ремесло и изделия из цветного металла средневекового Смоленска//Проблемы археологии Евразии. К 100-летию со дня рожд. Ф. Я. Брюсова. Труды ГИМ. Вып. 74. М.: Гос. ист.музей. С. 93-101.