Ювелирные изделия второй половины XIII-XVI в. с территории Северо-Восточной Руси

Автор: Сарачева Т.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328002

IDR: 14328002

Текст статьи Ювелирные изделия второй половины XIII-XVI в. с территории Северо-Восточной Руси

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХШ-XVIbb.

С ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ*

В течение длительного времени в отечественной историографии господствовала точка зрения о том, что с середины ХШ в. экономика и культура русских земель, испытавших на себе тяжесть ордынского ига, переживали период упадка. Однако в настоящее время среди историков и археологов наблюдается тенденция к переосмыслению последствий монгольского нашествия. В большей мере этому способствуют новые данные, полученные благодаря археологическим исследованиям последних десятилетий, которые позволяют объективнее оценить уровень развития отдельных древнерусских территорий в золотоордынский период {Макаров, 2003. С. 5-11; Чернецов, 2003. С. 12-17).

Изучение археологических памятников Северо-Восточной Руси показывает, что в середине XIII в. не все населенные пункты пострадали в одинаковой мере. Так, например, многие небольшие селища, а также северные территории, не попавшие под прямой удар монголов, смогли в какой-то мере сохранить преемственность ремесленных и культурных традиций. Предметный мир домонгольского периода и последующего времени имеет целый ряд коренных отличий. Выделение категорий предметов, бытовавших после середины ХШ в., вызывает определенные затруднения {Макаров, 2003. С. 5).

Это утверждение справедливо и для такого яркого компонента материалы; ной культуры, как металлические украшения.

В настоящее время ювелирные изделия золотоордынского времени ис-/ следованы слабо в силу нескольких причин. Во-первых, напластования вточ) рой половины ХШ-XVI вв. на сельских памятниках выделить довольна* сложно, а погребальный обряд в это время характеризуется практически? полным исчезновением сопровождающего инвентаря. Во-вторых, множест-г во ювелирных изделий происходит из сильно потревоженных и перемешан-н ных поселенческих слоев. В-третьих, материал раскопок последних лет,г который и дал основную массу украшений второй половины ХШ-XVI вв.7е зачастую не введен в научный оборот и вследствие этого остается недоступ-п ным. И, наконец, точка зрения о немногочисленности ювелирных изделий! этого времени привела к тому, что мы плохо представляем номенклатуру^ и хронологию украшений и также, какие из составляющих женского убора, ; известного по курганным древностям, продолжают использоваться впос-; ледствии.

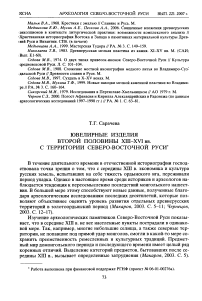

Сбор и систематизация разрозненной и немногочисленной, но увеличива-г ющейся с каждым полевым сезоном информации о ювелирных изделиях Се-; веро-Восточной Руси находятся в начальной стадии, и настоящая работа но-< сит предварительный характер. Составленная преимущественно по опубли-i кованным данным выборка украшений второй половины ХШ-XVI вв. вклю-< чает находки из раскопок 36 памятников, а также подъемный материал! (рис. 1; табл. I)1. Условия их обнаружения (в закрытых комплексах, на незна-* чительных по площади селищах, возникших после середины ХШ в. и суще-1 ствовавших сравнительно короткое время, из городских слоев второй поло- < вины ХШ-XVI в.) определяют различную степень надежности датировок.;

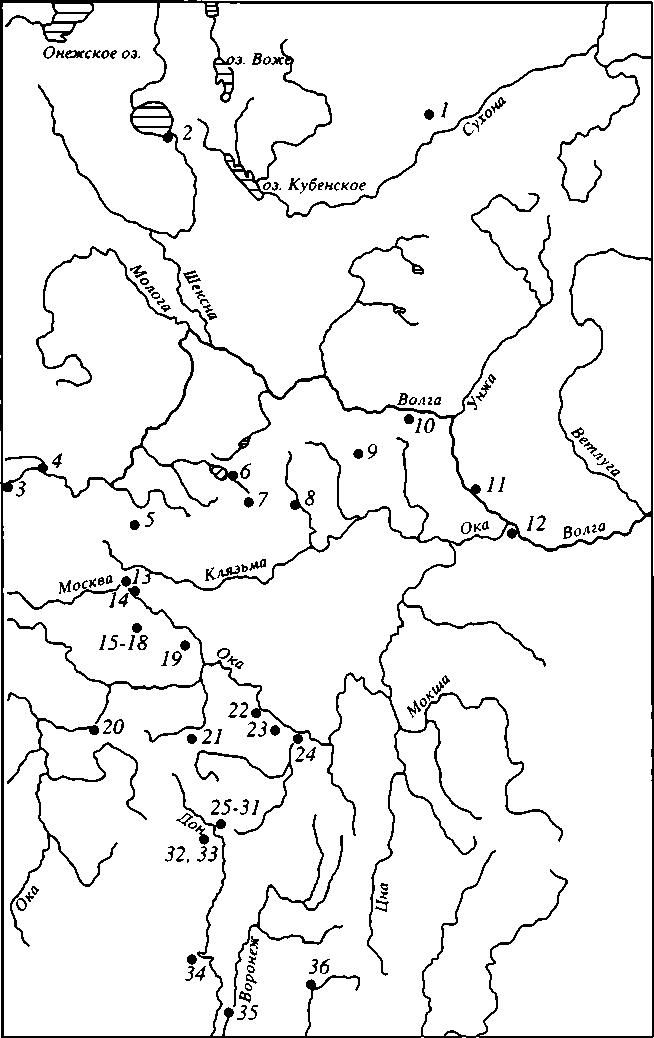

Головные украшения (38 экз.). В выборке представлены височные коль-. ца перстнеобразные, многобусинные и с фигурной лопастью, а также серьги! в форме знака вопроса. Украшения из комплексов, имеющих сравнительно! узкую дату, относятся к концу XIV - началу XVI в.

Перстнеобразные височные кольца (рис. 2, У, 2) принадлежат к числу ча--стых находок на домонгольских памятниках, однако, судя по новгородским к древностям, продолжают бытовать до начала XV в. (Седова, 1981. С. 13).

Многобусинные височные кольца - характерное украшение води — ■ встречаются в новгородских слоях с конца ХШ в. (Лесман, 1990. С. 70). Интересно отметить, что в Махринском кладе обнаружены фрагменты двух семилопастных височных колец. Это пока единственный известный случай находки этноопределяющего украшения вятичей в комплексе золотоордынского времени. В состав клада входил серебряный лом, к которому, скорее всего, и относятся фрагменты колец.

Рис. 1. Памятники Северо-Восточной Руси, из которых происходят ювелирные изделия выборки

1 - Тиуновский могильник; 2 - Белоозеро; 3 - Старица; 4 - Тверь; 5 - Дмитров; 6 - Переславль-Залесский; 7 - Кистыш 3; 8 - Суздаль; 9 - Петровское; 10 - Плес; 11 - Городец на Волге; 12 - Городок; 13 - Мякинино 2; 14 - Москва; 15-18 - Кленово, Мешково 1, Ознобишино 5, Щапово 4; 19 - Настасьино; 20 - Сорокине городище; 21 - Махринский клад; 22 - Переяславль-Рязанский; 23 - Гавердовский клад; 24 - Старая Рязань; 25-31 - Грязновка 2, Бучалки 3, Устье 3, Вединец 1, Бутырки 2, Куликовка 4, Исаковские Выселки; 32, 33 - Монастырщина 5, Березовка 5; 34 - Семилукское городище; 35 - Шиловское селище; 36 - Мосоловское селище. Источники рисунков украшений см. в таблице 1

Таблица 1. Ювелирные изделия Северо-Восточной Руси второй половшы XIII — XVI вв.

|

№ н/п |

Памятник |

Дата |

Источник информации |

|

|

Перстнеобразные височные кольца |

||||

|

1 |

Мякинино 2 |

XV в. |

Отчет |

|

|

2 |

Исаковские Выселки Многоб |

2-я пол. Xni-XTV в. усинные височные кольца |

Гоняный, 2003. Рис. 157, 10 |

|

|

3,4 |

Махринский клад |

начало XV в. |

Клянин, 1997. С. 38 |

|

|

Височные кольца с фигурной лопастьм |

||||

|

5,6 |

Гавердовский клад |

начало XV в. |

Зубков, 1951. С.139 |

|

|

7 |

Плес |

XV в. |

Травкин, 2000 |

|

|

8 |

Тиуновский могильник Серы |

XIV-XV вв. и в форме знака вопроса |

Никитинский, 1996. С. 216 |

|

|

9, 10 |

Мякинино 2 |

1-я пол. XV в.; случайная находка |

Отчет |

|

|

11-18 |

Тверь(Затьмацкий |

2-я пол. XV - начало |

Солдатенкова, Персов, |

|

|

посад) |

XVI в. |

2005. С. 216 |

||

|

19 |

Гавердовский клад |

начало XV в. |

Зубков, 1951. С. 139 |

|

|

20 |

Сорокино городище |

60-70-е гг. XV в. |

Зацаринный, 2003. С. 106 |

|

|

21 |

Тиуновский могильник |

XIV - начало XV в. |

Никитинский, 1996. С. 216 |

|

|

22 |

Суздаль (окольный город) |

XIV-XV вв. |

Седова, 1997. С. 133 |

|

|

23,24 |

Переяславль Залесский |

XII-XVI вв. |

Воронин, 1949. С. 199 |

|

|

25-27 |

Городок |

2-я пол. XV - начало XVI в. |

Сообщение Н.Н. Грибова |

|

|

28 |

Семилукское городище |

ХП-ХШ вв. |

Пряхин, Цыбин, 1991. С. 103 |

|

|

29 |

Шиловское селище |

ХП - начало XV в. |

Пряхин и др., 1987. С. 32 |

|

|

30 |

Старая Рязань (посад) |

верхние напластования |

Даркевич, Борисевич, 1995. С. 195 |

|

|

31,32 |

Москва (Манежная площадь) |

2-я пол. ХШ-XTV в. |

Векслер, Лихтер, 1997. С. 245 |

|

|

33 |

Петровское |

2-я пол. XV - начало XVI в. |

Травкин, 1989. С. 7 |

|

|

34-37 |

Белоозеро |

случайная находка |

Захаров, 2004. С. 47,169 |

|

|

38 |

Устье 3 |

случайная находка Браслеты |

Гоняный, 2003. С. 196 |

|

|

39 |

Гавердовский клад |

начало XV в. |

Зубков, 1951. С. 139 |

|

|

40 |

Кленово |

2-я пол. ХШ -1-я пол. XIV в. |

сообщение С.В. Шполян-ского |

|

|

42 |

Настасьино |

2-я пол. ХШ - 1-я пол. XIV в. |

Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 53 |

|

Таблица 1 (продолжение)

|

№ п/п |

Памятник |

Дата |

Источник информации |

|

43,44 |

Старая Рязань |

не установлена |

Даркевич, Борисевич, 1995. С. 150; Монгайт, 1955. Рис. 137, 1 |

|

45-48 |

Белоозеро |

случайная находка |

Голубева, 1973. С. 141; Захаров, 2004. С. 180 |

|

49 |

Дмитров |

XIV в. |

Никитин, 1971. С.283-284 |

|

50 |

Устье 3 |

ХП-XIV вв. |

Сообщение М.И. Го-няного |

|

51 |

Грязновка2 |

конец ХШ - 3-я четв. XIV в. |

Гоняный, 2003. С. 191 |

|

52 |

Шиловское селище |

ХП - начало XV в. |

Пряхин и др., 1987. С. 20 |

|

53 |

Исаковские Выселки |

2-я пол. ХШ-XIV в. |

Гоняный, 2003. С. 456 |

|

54 |

Городок Ова; |

2-я пол. XV - начало XVI в. 1ьнощитковые перстни |

Сообщение Н.Н. Грибова |

|

55-68 |

Тверь (Затьмацкий |

рубеж XIV-XV вв.; |

Олейников, 1997. С. 185, |

|

посад, кремль) |

XV-XVI вв. |

рис. 6, 4", Персов, Солдатенкова, 2005. С. 213-216; Кобозева, Дворников, 1997. С. 202, рис. 2,4 |

|

|

69 |

Мешково 1 |

ХШв. |

Сообщение С.В. Шполян-ского |

|

70 |

Монастырщина 5 |

XIV в. |

Гоняный, 2003. С. 189, рис. 226, 10 |

|

71 |

Переяславль Рязанский |

XTV-XV вв. |

Подземная охранная зона..., 1995. Рис. 13,4 |

|

72 |

Шиловское селище |

ХП - начало XV в. |

Пряхин и др., 1987. С. 32 |

|

73,74 |

Гавердовский клад |

начало XV в. |

Зубков, 1951. С. 138 |

|

75-78 |

Вединец 1 |

конец ХШ - XIV в. |

Гоняный, 2003. С. 189, рис. 226, 5, 6 |

|

79, 80 |

Дмитров (кремль) |

2-я пол. XV в.; случайная находка |

Отчет |

|

81-90 |

Настасьино |

XIV-XV вв.; случайные находки (8 экз.) |

Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 54, 55 |

|

92 |

Москва |

2-я пол. ХШ -1-я пол. XIV в. |

Рабинович, 1971. С. 79 |

|

94 |

Щапово 4 |

конец ХШ - начало XIV в. |

Гоняный, 1998. С. 165, рис. 4,4 |

|

95 |

Устье 3 |

XII-XIV вв. |

Гоняный, 2003. Рис. 226, 7 |

|

96 |

Грязновка2 |

конец ХШ - 3-я четв. XIV в. |

Гоняный, 2003. Рис. 226, 12 |

|

97 |

Куликовка4 |

ХП-XIV вв. |

Гоняный, 2003. Рис. 226, 8 |

|

98 |

Бутырки 2 |

ХП-XIV вв. |

Гоняный, 2003. Рис. 226,4 |

|

99 |

Суздаль |

не установлена |

Седова, 1997. Рис. 65, 13 |

|

100-104 |

Белоозеро |

не установлена; случайные находки (3 экз.) |

Голубева, 1973. С. 142; Захаров, 2004. С. 47 |

|

Таблица 1 (продолжение) |

|||

|

№ п/п |

Памятник |

Дата |

Источник информации |

|

105, 106 |

Старая Рязань |

не установлена |

Даркевич, Борисевич, 1995. С. 167; Монгайт, 1955. Рис. 137, 7 |

|

107-114 |

Мякинино 2 Кру |

XIV в.; 1-я пол. XV в.; случайные находки (6 экз.) глощитковые перстни |

Отчет |

|

115-119 |

Белоозеро |

случайные находки |

Захаров, 2004. С. 183 |

|

120 |

Исаковские Выселки |

2-я пол. X11I-XIV в. |

Гоняный, 2003. Рис. 159, 6 |

|

121 |

Устье 3 |

XII-XIV вв. |

Сообщение М.И. Гоня-ного |

|

122-125 |

Тверь (Затьмацкий посад) XV-XVI вв.; случайная находка (1 экз.) Квадратнощитковые перстни |

Сообщение В.В. Солдатенковой |

|

|

126-131 |

Белоозеро |

случайные находки |

Захаров, 2004. С. 61, 183 |

|

132 |

Суздаль |

не установлена |

Седова, 1997. Рис. 65, 6 |

|

133,134 |

Мякинино 2 |

XV в. |

Отчет |

|

135-137 |

Настасьино |

XV в.; случайные находки (2 экз.) |

Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 55 |

|

138 |

Березовка 5 середина ХШ - начало XIV в. Ромбощитковые перстни |

Гоняный, Гриценко, 2000. С. 149 |

|

|

139 |

Гавердовский клад |

начало XV в. |

Зубков, 1951. С.138 |

|

140 |

Устье 3 |

случайная находка |

Сообщение М.И. Гоня-ного |

|

141-143 |

Белоозеро |

случайные находки |

Захаров, 2004. С. 61,182 |

|

144 |

Тиуновский могильник |

2-я пол. XIV в. |

Никитинский, 1996. С. 216 |

|

145-148 |

Тверь (кремль, Затьмацкийи Загородский посады) |

XIV в.; XVI в. |

Хухарев, 1997. С. 182-183; сообщение В.В. Солдатенковой |

|

149 |

Шиловское селище |

XII - начало XV в. |

Пряхин и др., 1987. С. 32 |

|

150, 151 |

Настасьино |

случайные находки |

Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 56 |

Щитковые перстни с поперечными валиками на обруче

|

152 |

Дмитров (кремль) |

случайная находка |

Отчет |

|

153,154 |

Исаковские Выселки |

2-я пол. ХШ-XTV в. |

Гоняный, 2003. Рис. 159,5; 157, 11 |

|

155-158 |

Старая Рязань |

не установлена |

Даркевич, Борисевич, 1995. С. 184, 197,211 |

|

159,160 |

Суздаль |

не установлена |

Седова, 1997. Рис. 65, 5,10 |

|

161-164 |

Белоозеро |

случайные находки |

Захаров, 2004. С. 61, 183-184 |

Таблица 1 (продолжение)

|

№ п/п |

Памятник |

Дата |

Источник информации |

|

165-167 |

Устье 3 |

случайная находка |

Гоняный, 2003. Рис. 226,2,3 |

|

168,169 |

Настасьино Квад! |

случайные находки >ифолийные перстни |

Сарачева, Сапрыкина, 2004. С. 54-56 |

|

170-172 |

Устье 3 |

случайные находки |

Гоняный, 2003. Рис. 226, 13 |

|

173 |

Белоозеро Щитковые пе |

случайная находка >стни с особым видом деко |

Захаров, 2004. С. 184 ра |

|

174 |

Суздаль |

не установлена |

Седова, 1997. С. 71 |

|

175 |

Москва (Зарядье) |

2-я пол. ХШ - 1-я пол. XIV в. |

Рабинович, 1971. С. 76 |

|

176 |

Белоозеро |

2-я пол. ХШ — 1-я пол. XIV в. |

Голубева, 1973. С. 142 |

|

177 |

Городец на Волге Пе |

2-я пол. ХШ -1-я пол. XIV в. >стни со вставками |

Медведев, 1968. С. 39, рис. 7, 2 |

|

178,179 |

Белоозеро |

2-я пол. ХШ в.; случайная находка |

Голубева, 1973. С. 142; Захаров, 2004. С. 183-184 |

|

180 |

Дмитров |

не установлена |

Отчет |

|

181 |

Городок |

2-я пол. XV - начало XVI в. |

Сообщение Н.Н. Грибова |

|

182 |

Тверь (Затьмацкий посад) Узкой |

XV в. шастинчатые перстни |

Сообщение В.В. Солдатенковой |

|

183 |

Дмитров |

XV в. |

Никитин, 1971. С. 284 |

|

184 |

Старица |

XV-XVI вв. |

Седова, 1981. С. 132 |

|

185-191 |

Тверь (Затьмацкий посад) |

XV-XVI вв. |

Солдатенкова, Персов, 2005. С. 216 |

|

192 |

Мякинино 2 |

XV- 1-я пол. XVI в. |

Отчет |

|

193-197 |

Белоозеро Бу. |

случайные находки лавки "нус йеппи" |

Захаров, 2004. С. 182 |

|

198, 199 |

Мякинино 2 |

XV - возможно, 1-я пол. XVI в. |

Отчет |

|

200 |

Дмитров |

XIV в. |

Отчет |

|

201-317 |

Тверь (Затьмацкий посад) Бу |

XV-XVI вв. венчики с валиком |

Сообщение В.В. Солдатенковой |

|

318 |

Дмитров |

конец XIII-XIV в. |

Отчет |

|

319 |

Березовка 5 |

середина ХШ - начало XIV в. |

Гоняный, Гриценко, 2000. С. 149, рис. 8, 16 |

|

320 |

Кистыш 3 |

случайная находка |

Макаров и др., 2004. С. 27 |

Таблица 1 (окончание)

|

№ п/п |

Памятник |

Дата |

Источник информации |

|

321 |

Шиловское селище |

ХП - начало XV в. |

Пряхин и др., 1987. С. 9 |

|

322 |

Старая Рязань |

не установлена |

Даркевич, Борисевич, 1995. С. 203 |

|

323 |

Ознобишине 5 Пуп |

ХШв. »вицы цельнолитые |

Шполянский, 2003. С. 262, рис. 4, 31 |

|

324-342 |

Тверь (Затьмацкий посад) |

XV-XVI вв. |

Солдатенкова, Персов, 2005. С. 216 |

|

343 |

Мосоловское селище |

2-я пол. ХШ-XTV в. |

Цыбин, 1987. С. 42 |

|

344 |

Куликовка4 |

случайная находка |

Гоняный и др., 2003. С. 242, рис. 7, 14 |

|

345, 346 |

Устье 3 П |

случайные находки уговицы паяные |

Сообщение М.И. Гоня-ного |

|

347-350 |

Тверь (Затьмацкий посад) |

XV-XVI вв. |

Солдатенкова, Персов, 2005. С. 216 |

|

351 |

Мякинино 2 |

2-я пол. XV в. Пряжки |

Отчет |

|

352 |

Дмитров |

2-я пол. XIV - начало XV в. |

Отчет |

|

353 |

Мякинино 2 |

случайная находка |

Отчет |

|

354 |

Бучалки 3 |

случайная находка |

Гоняный, 2003. С. 188 |

|

355 |

Устье 3 Рг |

случайная находка нделитель ремня |

Гоняный, 2003. С. 188 |

|

356 |

Дмитров 1 |

2-я пол. ХШ-XIV в. 1оясное кольцо |

Отчет |

|

357 |

Дмитров |

2-я пол. ХШ-XIV в. Накладки |

Отчет |

|

358 |

Щапово 4 |

конец ХШ - начало XTV в. |

Гоняный, 1998. С. 165, 166, рис. 4, 3 |

|

359 |

Суздаль |

XIV-XV вв. |

Седова, 1997. С. 133 |

|

360-367 |

Мякинино 2 |

ХГУ, XV, 1-я пол. XVI в.; случайная находка |

Отчет |

|

368-376 |

Тверь (Затьмацкий посад) |

XV-XVI вв. |

Сообщение В.В. Солдатенковой |

|

377,378 |

Устье 3 |

случайные находки |

Сообщение М.И. Гоня-ного |

|

379, 380 |

Дмитров |

XTV-XV вв. |

Отчет |

|

381 |

Грязновка2 |

конец ХШ-XTV в. |

Гоняный, 2003. Рис. 233, 2 |

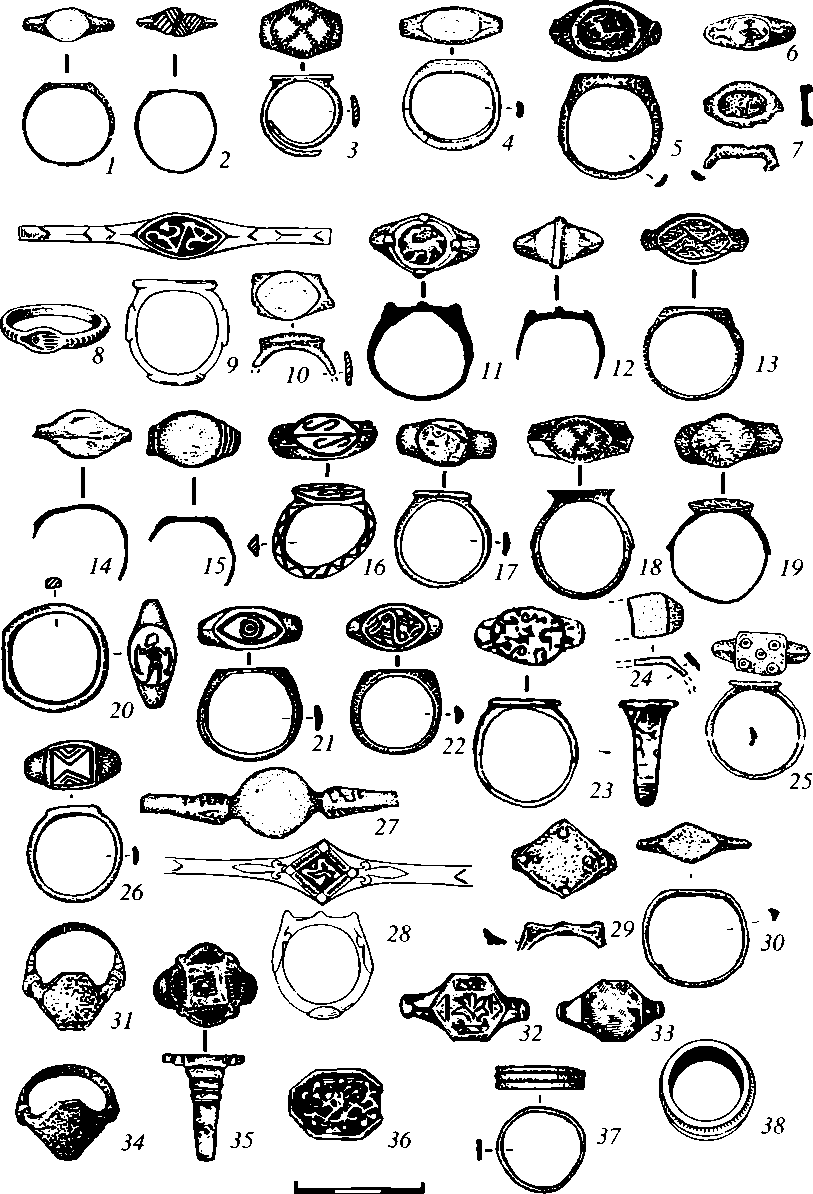

Рис. 2. Головные украшения и браслеты

1, 4, 5 - Мякинино 2; 2, 15 - Исаковские Выселки; 3. 6, 9 - Гавердовский клад; 7, 14 - Старая Рязань; 8 - Переславль-Залесский; 10 - Кленово; 11 - Белоозеро; 72 - Дмитров; 13 - Грязновка 2

6 КСИА. вып 221

Височные кольца с фигурной лопастью (рис. 2,3) имеют широкие хронологические рамки бытования, вплоть до XV в. В настоящее время известно 12 пунктов находок, которые концентрируются преимущественно в районе Белоозера и его округи, а также в Подмосковье.

Начиная с XIV в. самым распространенным головным украшением становятся проволочные серьги в форме знака вопроса (рис. 2,4-8), пришедшие на Русь с Востока (Седова, 1981. С. 16; Полякова, 1996. С. 171—175; Недаш-ковский, 2000. С. 42). Они найдены на многих русских памятниках в слоях XIV-XV вв.

Браслеты (15 экз.). Браслет с шарнирным замком из Гавердовского клада украшен штрихованными полосами, находки из поселений Кленово и Настасьино - гравированными четырехлепестковыми розетками, экземпляры из Старой Рязани и Белоозера - изображением львиных морд на концах (рис. 2, 9-77). Браслеты с аналогичным декором известны среди новгородских и золотоордынских древностей XIV в. (Седова, 1981. С. 119; Полякова, 1996. С. 179, 180). Фрагмент бронзового браслета, украшенный ажурным и ложносканым декором, обнаружен в Дмитрове (рис. 2, 72).

В выборку вошло несколько пластинчатых браслетов с рельефными валиками (Белоозеро, Городок, Старая Рязань, Шиловское поселение; рис. 2, 13,14). Согласно новгородской шкале древностей, они появляются в 40-е годы ХШ в. и бытуют до 60-х годов XV в. (Седова, 1981. С. 114; Лесман, 1990. С. 39).

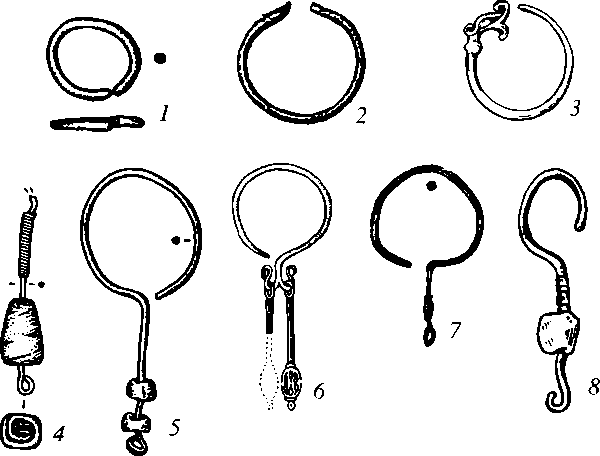

Перстни (рис. 3). В выборке представлены щитковые (123 экз.), пластинчатые (17 экз.) и перстни со вставками (5 экз.). Семь щитковых перстней могли использоваться в качестве печатей (рис. 3,5,6,11, 20). Это перстни с изображением птицы (Москва, Тверь), зверя (Тверь, Настасьино, Вединец 1, Щапово 4, Устье 3), воина (Мякинино 2). Первой половиной XIV в. датируется перстень с изображением зверя из Новгорода; к этому же времени относится находка с изображением льва из Болгар (Седова, 1981. С. 138, рис. 52, 4; Полякова, 1996. С. 178, рис. 61, 75).

87 экземпляров происходят из коллекций подъемного материала, раскопок поселенческих слоев, датированных в пределах двух и более столетий, а также из переотложенных слоев. Они отнесены к периоду после середины ХШ в. на основе хронологии новгородских, псковских, вымских и золотоордынских древностей (Седова, 1981. С. 136; Лесман, 1990. С. 52, 54; Полякова, 1996. С. 178, 179, рис. 61, 72, 28, 29, 31-33; Савельева, 1987. С. 126, рис. 34). Это перстни овальнощитковые с плоским недекорированным щи т-ком (появляются во второй четверти ХШ в. и широко распространяются впоследствии), овальнощитковые с заостренными краями овала (с начала XTV в.), круглощитковые перстни с плоским неорнаментированным щитком или с гравировкой (с конца 30-х годов ХШ в.), квадратнощитковые (вторая половина ХШ - вторая половина XIV в.), ромбощитковые (с 70-х годов ХШ в.), перстни с поперечными валиками на обруче и щитками разной формы (после 1238 г., основная масса находок - после 1299 г.), квадрифолийные свинцово-оловянные (с 30-60-х годов ХШ в., широко распространяются с XIV в.).

Рис. 3. Перстни

1,2 - Тверь; 3, 4, 10, 16, 17, 20-22, 24. 26, 37 - Мякинино 2; 5, 7,18, 25, 29, 30 - Настасьино; 6,8 - Москва;

9, 28 - Гавердовский клад; 11, 12 - Вединец 1; 13 - Монастырщина 5; 14 - Куликовка 4; 15 - Бутырки 2;

19 - Мешково 1; 23 - Переяславль-Рязанский; 27, 31,34- Исаковские Выселки; 32, 33, 35 - Старая Рязань;

36 - Суздаль; 38 - Дмитров

Несколько перстней выборки выделяются особым видом декора. Восы( миугольный щиток перстня из Суздаля покрыт так называемым решетча-1 тым орнаментом с растительными окончаниями, характерным для золото-1 ордынских ювелирных изделий XTV-XV вв. (рис. 3, 36). Среди древностей Северо-Восточной Руси известно три овальнощитковых перстня с изображением руки (Москва, Белоозеро, Городец на Волге; рис. 3, 8). Наиболее близкий по форме и декору новгородский экземпляр датируется концом ХШ -началом XIV в. (Седова, 1981. С. 112). Кроме того, аналогичный перстень найден вместе с древнерусской керамикой в жилище XIV в. Болгарского городища (Полубояринова, 1993. С. 29).

Перстни со вставками. В выборке представлены перстни с овальными оправами на квадратных щитках (Белоозеро, Дмитров), с круглой (Городок) и с восьмиугольной оправой (Тверь).

Пластинчатые перстни из Мякинина, Дмитрова, Белоозера, Старицы и Твери имеют ребристое поперечное сечение (рис. 3, 37, 38). Судя по материалам Новгорода и Гдовских курганов, перстни с валиками бытовали во второй половине XIV-XV в. (Седова, 1981. С. 131, 132). Тверской перстень из комплекса XV в. украшен четырьмя припаянными скаными поясками, а украшение из перемешанных слоев - гравированным геометрическим декором.

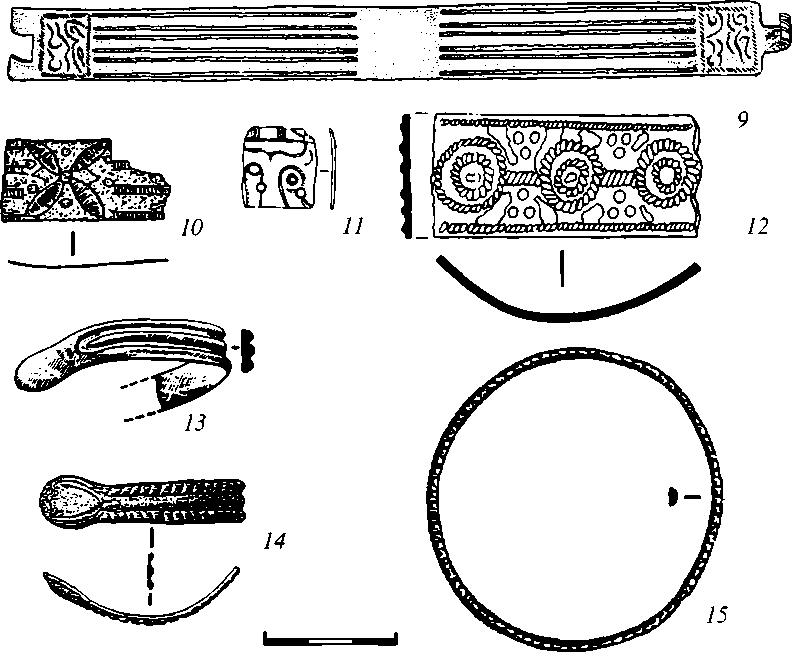

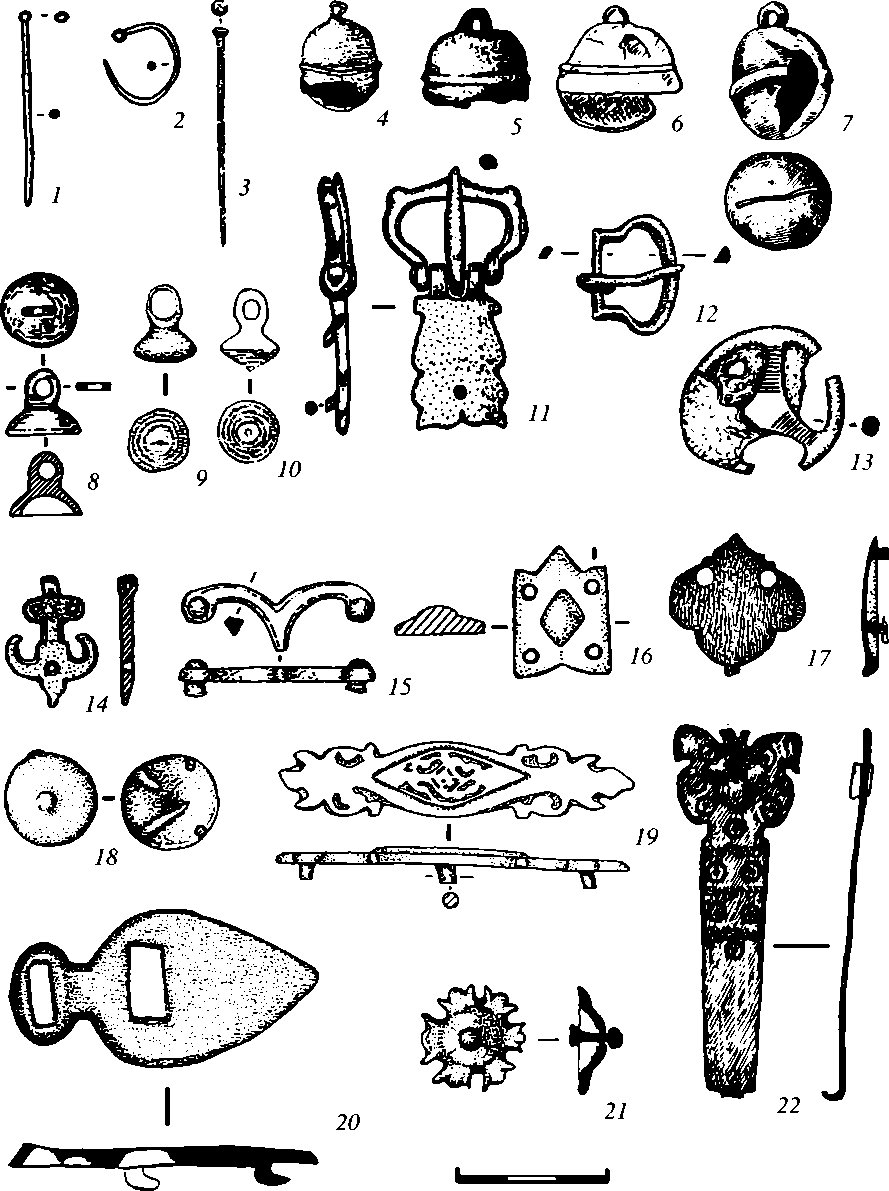

Детали костюма. На памятниках Северо-Восточной Руси найдены бронзовые булавки “пус йеппи” (119 экз.). Их использовали для крепления головного платка к жесткой основе на территории Поволжья в XIV-XVII вв. (Краснов, Каховский, 1978. С. 142). Появление булавок на Руси в начале XIV в. связывают с модой, принесенной монголами с Востока (Седова, 1981. С. 158). В Новгороде и Москве обнаружены каменные формы для их отливки (Рындина, 1963. С. 217, рис. 10, 4; Григорьев, 1953. С. 349). В выборке представлены как литые, так и проволочные булавки (рис. 4, 1-3).

Со слоями второй половины XIII - первой половины XIV в. связаны находки литых и тисненых больших бубенчиков с линейной прорезью и поперечным валиком (рис. 4, 4-7). К этому же времени относятся новгородские и золотоордынские бубенчики аналогичной формы (Седова, 1981. С. 156; Лесман, 1990. С. 61; Полякова, 1996. С. 201, 202). Кроме того, они входили в состав погребального инвентаря вымских могильников ХТП-ХТУ вв. (Савельева, 1987. С. 85, рис. 29, 41).

Пуговицы (27 экз.) относятся к слабо изученным категориям древнерусских ювелирных изделий, поэтому в выборке преобладают находки из датированных комплексов и слоев (рис. 4, 8-10). Некоторые экземпляры украшены гравированным геометрическим декором. Так, нижняя часть тулова пуговиц с Мосоловского селища, Куликовки 4 и Устья 3 покрыта концентрическими зигзагообразными линиями. Аналогичные пуговицы характерны для золотоордынских напластований Болгарского, Увекского городищ и материалов мордовского Гагинского могильника XIV в. (Полякова, 1996. С. 198).

Пряжки (4 экз.) с одночастной рамкой (рис. 4, 11, 12) имеют многочисленные аналогии среди золотоордынских древностей (Полякова, 1996. С. 202). Фрагмент пряжки из Дмитрова украшен ромбом - характерным де-

Рис. 4. Детали костюма

1,2,8,11,14-16,19 - Мякинино 2; 3,13,18 - Дмитров; 4 - Ознобишино 5; 5 - Березовка 5; 6 - Шиловское селище; 7 - Старая Рязань; 9 - Куликовка 4; 10 - Мосоловское селище; 12 - Бучалки 3; 17 - Щапово 4;

20 - Устье 3; 21 - Грязновка 2; 22 - Суздаль коративным элементом поясной гарнитуры поволжских памятников {Полякова, 1996. С. 203, 208).

Разделитель ремня (рис. 4, /3) и уплощенное поясное кольцо с рельефным декором найдены на территории Дмитровского кремля.

Накладки (25 экз.) могли украшать пояса, одежду, бытовые предметы, оклады книг и конскую узду, поэтому в выборке они составляют единую группу (рис. 4, 15-22). Форма, декор, приемы лужения и золочения многих накладок находят многочисленные параллели в золотоордынских материалах. Мякининская накладка с ромбом аналогична поясному наконечнику первой половины XIV в. из Новгорода (Седова, 1981. С. 150, рис. 57, 18). Подобные украшения найдены на Болгарском городище, Лаишевском и Алексеевском VI селищах (Полякова, 1996. С. 207, 210; Руденко, 2000. С. 50, рис. 5, Д19\ 2001. С. 71, рис. 38, 12-15). Назначение бронзовой конической накладки в виде шестилепестковой розетки с поселения конца ХШ-XIV в. Грязновка 2 можно определить уверенно: это украшение золотоордынского головного убора XTV - начала XV в. (Полякова, 1996. С. 169).

Таких? образом, в выборку вошло более 380 ювелирных изделий второй половины XIII-XVI вв. с территории Северо-Восточной Руси. Ее анализ позволяет утверждать, что металлический убор в этот период претерпевает определенные изменения. Вместе с тем, в нем сохраняются украшения, хорошо известные в домонгольское время: перстнеобразные и многобусинные височные кольца, кольца с фигурной лопастью, браслеты с валиками, шарнирные и ложновитые, круглощитковые и квадрифолийные перстни, поясные кольца и разделители ремня. Многие находки, меняя какие-то элементы оформления, сохраняют черты сходства с украшениями предыдущего периода. Вероятно, неслучайно серьги с бусинами становятся самым популярным головным украшением. Наличие бусин, как стеклянных, так и металлических, а также проволочной навивки для их фиксации, - привычные конструктивные элементы древнерусских височных колец.

Изменения, коснувшиеся щитковых перстней, заключаются в исчезновении выпуклых щитков, появлении новых форм щитков и дополнительного декоративного элемента - поперечных валиков на обруче. Самой популярной формой в это время становятся овальнощитковые перстни. Практически все перстни сомкнутые. Щелевидные бубенчики были широко распространены в период до середины XIII в. Новый элемент, появившийся в них, -выпуклый валик на тулове. Декор на домонгольских пуговицах, как правило, отсутствует, в отличие от находок, учтенных в выборке.

Сравнительный анализ орнамента показывает, что он также претерпевает ряд изменений. Появляется большое число украшений без декора. Среди орнаментированных преобладают геометрические, заметный процент составляют зооморфные элементы. Столь популярный в домонгольское время растительный декор встречен в единичных случаях и лишь как дополнение к геометрическому.

К типам украшений, не известным в домонгольский период, следует отнести серьги в виде знака вопроса, ромбощитковые, восьмиугольные, овальнощитковые недекорированные и овальнощитковые с заостренными края- ми перстни, перстни с поперечными валиками, булавки “пус йеппи”, накладки с петлей и фигурные бляшки с ромбом.

Хронологическое распределение украшений позволило уточнить датировку серег в виде знака вопроса. В Новгороде они относятся к периоду с начала XIV до середины XV в. Находки колец в комплексах второй половины XV в. позволяют расширить время их бытования на территории СевероВосточной Руси.

Набор и форма украшений, их декоративные элементы демонстрируют заметное влияние восточных импульсов. Это выглядит закономерным явлением, так как многие памятники Северо-Восточной Руси располагались в контактной зоне с кочевым миром. Многочисленные аналогии в золотоордынских древностях имеют восьмиугольные, овально- и квадратнощитковые перстни, серьги, булавки, накладки с петлями и выпуклым ромбом. Вероятно, какая-то часть украшений вышла из стен золотоордынских мастерских. Они могли появиться на Руси вместе со своими владельцами или же быть привезенными для распространения среди местного населения. Безусловно, русские мастера могли производить украшения по образцам, пришедшим с востока. Находки литейных форм для булавок являются красноречивым свидетельством культурных и технических заимствований ювелиров, которые легко копировали украшения, пользующиеся спросом у местного населения.

Список литературы Ювелирные изделия второй половины XIII-XVI в. с территории Северо-Восточной Руси

- Векслер А.Г., Лихтер Ю.А., 1997. Новые находки стеклянных изделий в Москве (по материалам 1994 г.)//Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 2.

- Воронин Н.Н., 1949. Раскопки в Переяславле Залесском//МИА. № 11. М.; Л.

- Голубева Л.А., 1973. Весь и славяне на Белом озере X-XIII вв. М.

- Гоняный М.И., 1998. Древнерусские поселения второй половины XIII -XIV вв. в бассейне р. Лубянки на территории Перемышльской волости//Археологический сборник. (Тр. ГИМ. Вып. 96.)

- Гоняный М.И., 2003. Древнерусские археологические памятники конца XII -3-й четверти XIV вв. района Куликова поля: Дис. … канд. ист. наук. М.

- Гоняный М.И., Гриценко В.П., 2000. Поселение 2-й пол. XIII -нач. XIV в. Березовка-5 на Куликовом поле//Куликово поле: вопросы историко-культурного наследия. Тула.

- Гоняный М.И., Кац М.Я. Наумов А.Н., 2003. Древнерусские археологические памятники конца XII -третьей четверти XIV века в приустьевой части Непрядвы на Куликовом поле//Русь в XIII веке: древности темного времени. М.

- Григорьев М.Г., 1953. Древняя Москва//По следам древних культур. Древняя Русь. М.

- Даркевич В.П., Борисевич Г.В., 1995. Древняя столица Рязанской земли: XI -XIII вв. М.

- Захаров С.Д., 2004. Древнерусский город Белооозеро. М.

- Зацаринный С.В., 2003. Закрытый комплекс XV в. с Сорокина городища (К вопросу о локализации летописного Алексина)//Куликово поле: Исторический ландшафт. Природа. Археология. История. Т. 2: Археология. История, этнография, искусствоведение. Тула.

- Зубков В.И., 1951. Гавердовский клад XV века//КСИИМК. Вып. XLI.

- Клянин Р.В., 1997. Археологические исследования в Веневском районе в 1996 году//Историко-археологические чтения памяти Н.И. Троицкого. Тула. Вып. 1.

- Кобозева Е.В., Дворников А.С., 1997. Золотоордынская поливная чаша из Твери//Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 2.

- Краснов Ю.А., Каховский В.Ф., 1978. Средневековые Чебоксары. М.

- Лесман Ю.М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X -XIV вв.)//Материалы по археологии Новгорода 1988 г. М.

- Макаров Н.А., 2003. Русь в XIII в.: характер культурных изменений//Русь в XIII веке: древности тёмного времени. М.

- Макаров Н.А., Леонтьев А.Е., Шполянский С.В., 2004. Средневековое расселение в Суздальском Ополье//РА. № 1.

- Медведев А.Ф., 1968. Новые материалы к истории Городца на Волге//КСИА. Вып. 113.

- Монгайт А.Л., 1955. Старая Рязань//МИА. № 49.

- Недашковский Л.Ф., 2000. Золотоордынский город Укек и его округа. М.

- Никитин А.В., 1971. К характеристике материалов раскопок в Дмитрове (1933-1934 гг.)//Древности Московского Кремля. (МИА. № 167.)

- Никитинский И.Ф., 1996. Исследования археологических памятников XIV -XV вв. на верхней Кокшенге//Древности Русского Севера. Вологда. Вып. 1.

- Олейников О.М., 1997. Новые материалы по исторической топографии бывшего Затьмацкого посада г. Твери//Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 2.

- Подземная охранная зона исторической территории Рязанского кремля. Рязань, 1995.

- Полубояринова М.Д., 1993. Русь и Волжская Болгария в X -XV вв. М.

- Полякова Г.Ф., 1996. Изделия из цветных и драгоценных металлов//Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань.

- Пряхин А.Д., Цыбин М.В., 1991. Древнерусское Семилукское городище XII-XIII вв. на р. Дон (итоги раскопок (1984-1986 гг.)//Археология славянского Юго-Востока. Воронеж.

- Пряхин А.Д., Винников А.З., Цыбин М.В., 1987. Древнерусское Шиловское поселение на р. Воронеж//Археологические памятники эпохи железа Восточноевропейской лесостепи. Воронеж.

- Рабинович М.Г., 1971. Культурный слой центральных районов Москвы//Древности Московского Кремля. (МИА. № 167.)

- Руденко К.А., 2000. Датировка находок «аскизского круга» из Волжской Булгарии//Аскизские древности в средневековой истории Евразии. Казань.

- Рындина Н.В., 1963. Технология производства новгородских ювелиров X -XV вв.//МИА. № 117: Новые методы в археологии. (Тр. Новгородской Археологической экспедиции. Т. III.)

- Савельева Э.А., 1987. Вымские могильники XI -XIV вв. Л.

- Сарачева Т.Г., Сапрыкина И.А., 2004. Средневековые ювелирные изделия//Средневековое поселение Настасьино. М. (Тр. Подмосковной экспедиции ИА РАН. Т. 2.)

- Седова М.В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X -XV вв.). М.

- Седова М.В., 1997. Суздаль в X -XV веках. М.

- Солдатенкова В.В., Персов Н.Е., 2005. К вопросу о бронзолитейном производстве и бытовании некоторых образцов медного литья в одном из кварталов средневековой Твери XV-XVI веков//Ставрографический сборник. М. Кн. 3.

- Травкин П.Н., 1989. Петровское селище на р. Уводь//Археологические памятники Волго-Клязьминского междуречья. Иваново. Вып. 2.

- Травкин П.Н., 2000. Плёсское ювелирное искусство от истоков до наших дней: Каталог. Плёс.

- Хухарев В.В., 1997. К вопросу о Тверской символике XIII-XV вв.//Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие. Тверь.

- Шполянский С.В., 2003. Изучение малодворных сельских поселений на примере раскопок селища XIII века у села Ознобишино в Подмосковье//Русь в XIII веке: древности тёмного времени. М.

- Цыбин М.В., 1987. Древнерусские памятники второй половины XIII -XIV вв. в Среднем Подонье//Археологические памятники эпохи железа Восточноевропейской лесостепи. Воронеж.

- Чернецов А.В., 2003. К проблеме оценки исторического значения монголо-татарского нашествия как хронологического рубежа//Русь в XIII веке: древности темного времени. М.