Ювелирные производственные комплексы селища Минино (XI-XIII вв.)

Автор: Зайцева И.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327978

IDR: 14327978

Текст статьи Ювелирные производственные комплексы селища Минино (XI-XIII вв.)

Решение этого вопроса возможно путем исследования открытых в ходе раскопок остатков производственной деятельности на селищах, обнаруженного на них инструментария, а также рассмотрения технологии изготовления готовой продукции и составов сплавов, как сырьевых материалов, так и законченных изделий. В настоящей статье мне хотелось бы остановиться на анализе комплексов с остатками деятельности по обработке цветных металлов, изученных в Минино. Эта работа представляется актуальной для всей древнерусской археологии, так как, несмотря на широкий размах полевых

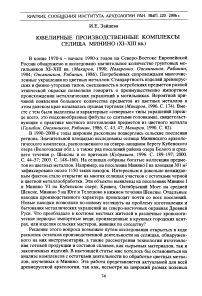

Рис. 1. План раскопов на селище Минино I

Цифрами обозначены номера раскопов исследований сельских поселений в последние годы, количество археологически изученных производственных комплексов по обработке цветных металлов остается пока незначительным.

Изготовление украшений осуществлялось в Минино практически с самого начала жизни на поселении. К концу X - началу XI в. можно отнести два объекта с остатками производственной деятельности (раскоп 4; рис. 1). Это слой серо-коричневой супеси и перекрывающая его постройка № 7. В насыщенном стекловидными шлаками слое обнаружены обломки глиняных тиглей и льячек, капли и выплески металла, оплавленные медные пластины, слиток оловянной латуни. К сожалению, в раскопе изучен только край этого слоя, и его полная характеристика невозможна. Серо-коричневый слой перекрывает постройка № 7 - специальная ювелирная мастерская. Она представляла собой небольшой однокамерный сруб с глинобитным полом. Площадка перед строительством была засыпана слоем глины толщиной до 0,1 м. Реконструируемая ширина сруба составляла 3 м, длина превышала 4,7 м, а внутренняя площадь была более 12 м2. В центре ее находился значительный по размерам глинобитный очаг или печь на глинобитном опечке с деревянной обвязкой из обуглившихся толстых плах, поставленных на ребро. Он располагался параллельно стенам постройки и имел размеры 2,34 х 1,67 м, при сохранившейся высоте 0,18-0,25 м. Расстояние от опечка

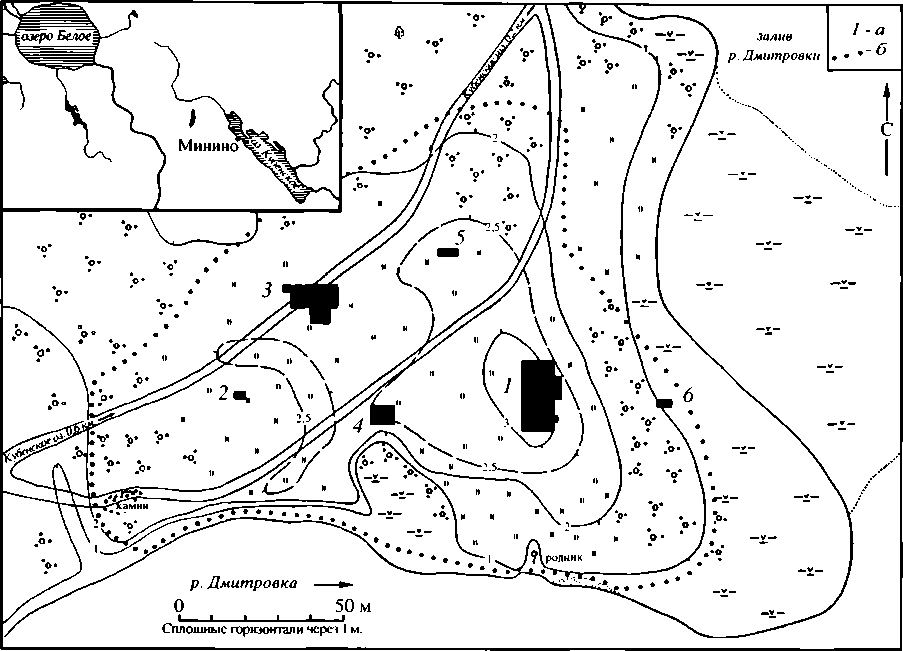

Рис. 2. План постройки № 7

а - обожженные камни; b - обожженная глина; с - уголь; d - обожженное дерево; е - дерево; f - зола до стен постройки составляло 0,4—0,5 м. В этом пространстве и вдоль южной стенки опечка на одном уровне с основанием западной стены четко прослежена заглубленная на 1-3 см уплотненная полоса шириной около 0,4 м, интенсивно окрашенная сажистыми и зольными включениями. Вероятно, это утоптанная рабочая зона (рис. 2). Принимая во внимание небольшую площадь раскопа (30 м2), однозначно определить соотношение серо-коричневого слоя и постройки пока невозможно.

К рассматриваемому комплексу относятся фрагменты четырех глиняных тиглей и шести льячек. Все тигли были, по-видимому, одного типа: большие высокие толстостенные стаканы с овальным (овально-заостренным?) верхом и округлым дном, сделанные из огнеупорной глины с примесью песка. Толщина стенок тиглей составляет 7-8 мм. Два экземпляра сохранились на высоту 6 и 7,5 см, на одном из них видны следы захвата клещами (рис. 3, 1, 2). По наблюдениям Н.В. Ениосовой по материалам Гнездова, высота тиглей этого типа достигает 8-9,5 см, а объем равняется 25-30 см3 (Ениосова, Мито-ян, 1999. С. 56, 57). Был проведен рентгенофлюоресцентный анализ внутренних поверхностей стенок тиглей1. В трех случаях выявлены остатки серебра в

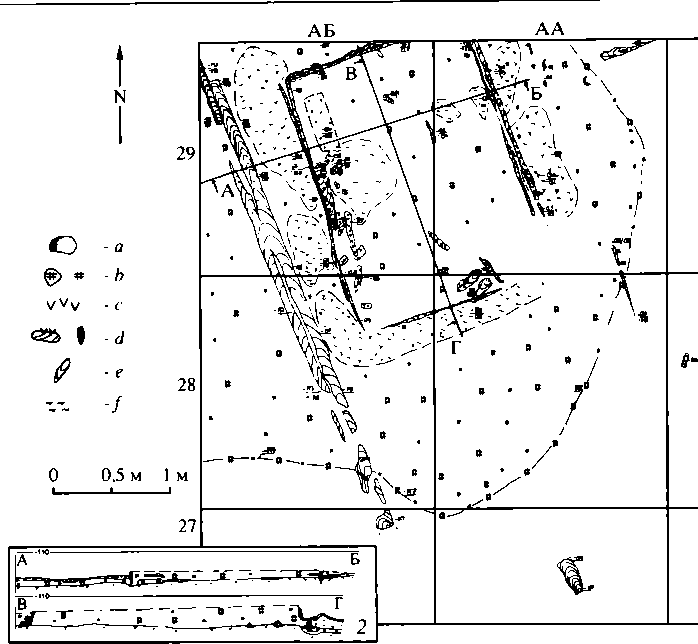

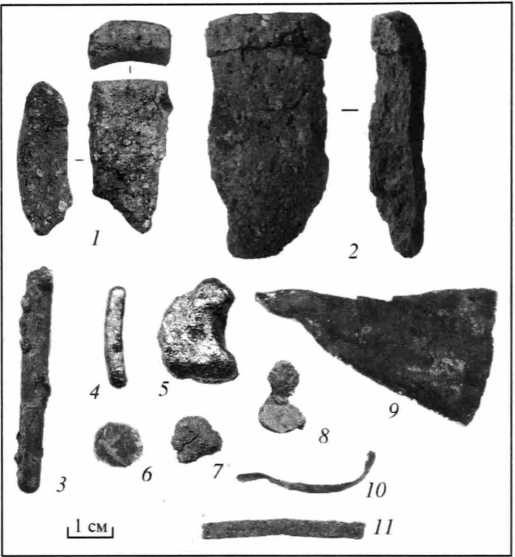

Рис. 3. Производственные находки из комплекса XI в.

1,2 — тигли; 3-7 — льячки; 8, 9 - слитки; 10-15 — выплески (7-7 - глина; 8 — серебро;

9-15 - цветной металл)

разных пропорциях с медью, в одном случае - медь с небольшой присадкой свинца. Активную работу с серебром в мастерской подтверждает находка слитка 99% серебра в виде «таблетки» диаметром 14,8 мм, толщиной 5 мм, весом 6,57 г (рис. 3, 5).

Одна льячка сохранились целиком (рис. 3, 6), две представлены только ковшиками (рис. 3, 3, 5), от трех других остались ручки (рис. 3, 4, 7). Все льячки сделаны из красножгущейся глины с примесью мелкого песка. Плоскодонные ковшики льячек имели овальную форму с двумя сливами, вытянутую перпендикулярно ручке (для удобства слива металла). Размеры ковшиков варьируют от 5 х 1,5 до 8 х 4,5 см. В отличие от тиглей льячки практически не ошлакованы: внутренние и наружные поверхности их ковшиков покрыты налетом черного цвета. Анализ металла со стенок двух льячек по-

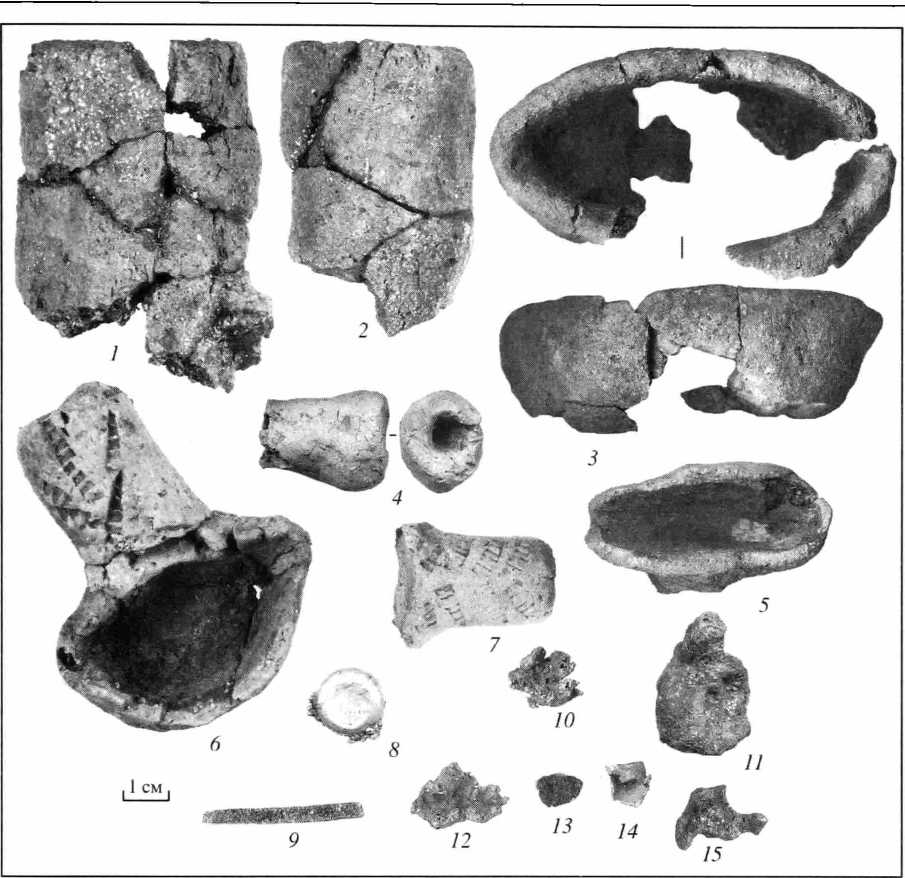

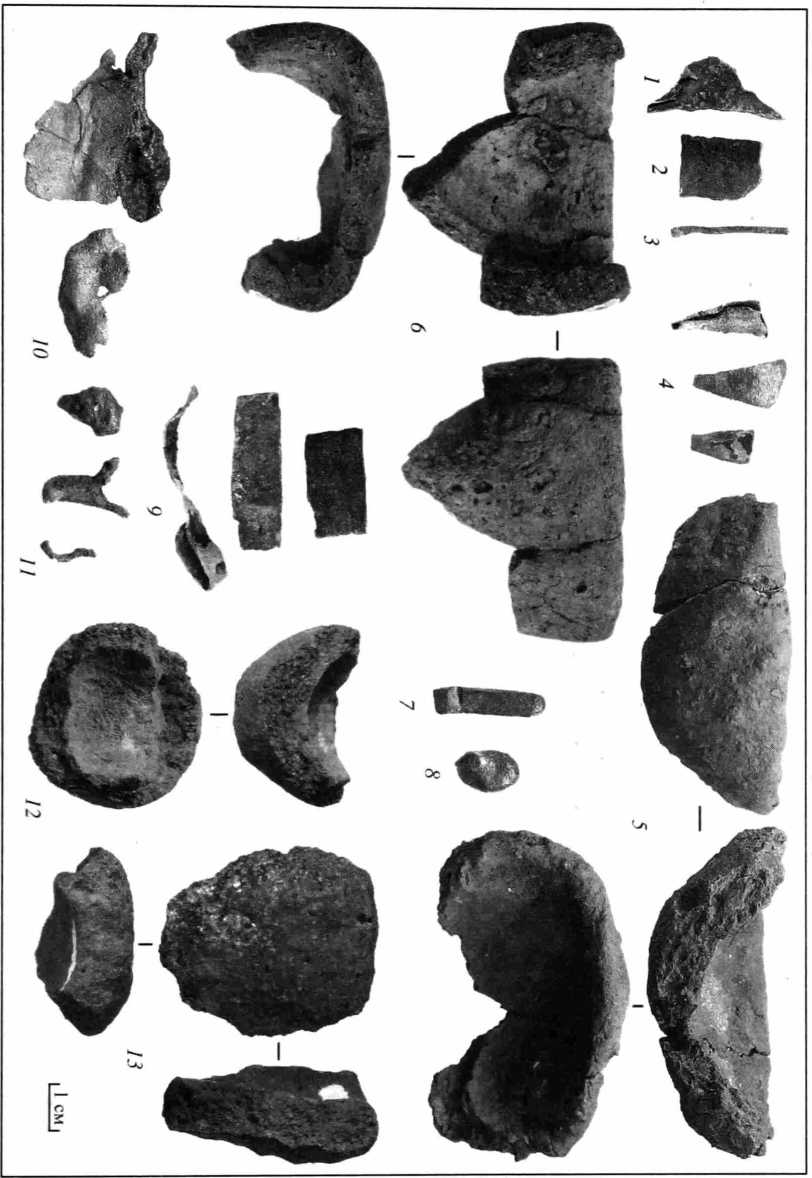

Рис. 4. Производственные находки из раскопа 1

1,2 - тигли; 3-5 - слитки; 6-11 - выплески и обрезки пластин (1,2- глина; 3-10 - цветной металл; 11 - серебро)

казал, что в них плавили олово. Таким образом, мининские льячки подтверждают определения Дж. Бейли и Н.В. Енио-совой, что это особые формы тиглей, т.е. сосудов для плавки металла, специально предназначенных для работы с легкоплавкими сплавами (Енио-сова, Митоян, 1999. С. 60). Льячки, подобные мининским, широко известны в финно-угорских древностях. В большом количестве они найдены на поселении Крутик (Голубе ва, Кочкуркина, 1991. С. 67, 68). На участке мастерской обнаружены еще один слиток оловянной латуни в виде бруска размерами 34,5 х 4,5 х 3,5 мм (рис. 3, 9), медные капли и выплески металла, оплавленные медные пластины, использовавшиеся в качестве сырья (рис. 3,10-15).

На раскопе 1 находки, связанные с обработкой цветных металлов, рассеяны в культурном слое. Тем не менее, подавляющее их большинство обнаружено в напластованиях XI в. Это фрагмент верхней части стакановидного тигля из огнеупорной глины с примесью крупного песка, толщиной 1,1 см. Диаметр устья тигля равен 3 см (рис. 4,7). Рентгенофлюоресцентный анализ показал, что в нем плавили латунь2. На раскопе обнаружены два слитка, сохранившие первоначальную форму, и один деформированный (рис. 4, 5). Один слиток имел форму палочки подпрямоугольного сечения, обломанной с одной стороны (рис. 4, 3). Его размеры равны 48,5 х 5,2 х 4,5 мм. Химический анализ металла не производился, однако характерный серый матовый цвет слитка позволяет предположить, что он был изготовлен из высокооловянной бронзы. Второй слиток был целым (рис. 4, 4). Он имел форму палочки круглого сечения диаметром 4 мм. Длина слитка равна 22 мм. Торцы слитка были выпуклыми. На площадке раскопа собраны отдельные мелкие бесформенные капли металла, обрезки медных пластин и узких лент для изготовления спиральных пронизок (рис. 4, 6-10). Интересна серебряная полоска металла длиной 35 мм, шириной 3,5 мм, толщиной 0,9 мм (рис. 4, 77).

В более позднее время (ХП - начало XIII в.) остатки производственной деятельности по обработке цветных металлов в Минино приурочены к жилым постройкам3. В постройке № 6 (раскоп 4) наряду с бытовыми находками собраны один фрагмент тигля в виде плоскодонной чашечки округлой формы, высотой 3 см (толщина стенки 4,5-5 мм), с остатками меди с небольшим содержанием цинка на стенках, несколько медных выплесков и пластин, кусочек чистого олова. Близкий мининскому по форме целый тигель происходит из Старой Ладоги (Давидам, 1980. С. 64, табл. 3, 7). Здесь же обнаружена медная кованая заготовка в виде пластины прямоугольной формы размерами 1,1 х 1,3 см, несколько обрезков медных пластин и раскованной проволоки (рис. 5, 1-3).

Более выразительны остатки производственных комплексов, связанные с постройками 5 (первая половина XII в.) и 4 (вторая половина ХП - начало ХШ в.), расположенными в непосредственной близости друг от друга (раскоп 3). Большинство находок производственного характера обнаружено за пределами срубов, преимущественно около входов. Вероятно, ненужный мусор выбрасывался на улицу.

Постройка № 5. К постройке можно отнести фрагменты не менее шести тиглей и ручку от льячки. Большинство обломков тиглей незначительны по размерам, а потому форма сосудов восстанавливается предположительно. Четыре тигля были цилиндрическими круглодонными (по-видимому, высокие стаканы). Круглодонные цилиндрические высокие стакановидные тигли различаются по своим размерам - большие и малые. Большие тигли-стаканы (2 экз.) сделаны из огнеупорной глины с примесью мелкого песка и органики. Они имеют округлое дно и овальное (размерами 2,5-3/3,5 см) или круглое устье диаметром 3—4 см. Толщина стенок тиглей составляет от 6-8 мм в верхней до 8,5-12 мм в придонной частях. В больших высоких стаканах плавили свинцовую латунь. Металл на стенках тиглей из этой постройки содержит большое количество сурьмы.

Малые тигли-стаканы (2 экз.) сделаны из огнеупорной глины с незначительной примесью песка. В тесто этих тиглей было добавлено значительное количество органики. Они имеют округлое дно и круглое устье диаметром 2-2,3 см. Толщина стенок тиглей разнится: от 5,5 до 12 мм. Стенки тиглей сохранились на высоту 3—4 см. Целые экземпляры тиглей такого типа из Гнездова имеют высоту 5—6 см, объем 8-11 см3 (Ениосова, Митоян, 1999. С. 57).

По наблюдениям В.М. Горюновой и Н.В. Ениосовой, высокие круглодонные тигли со сливом и без имели достаточно широкое распространение на территории Древней Руси. Подобные экземпляры имеются в материалах Старой Ладоги, Крутика, Новгорода, Рюрикова городища, Городка на Лова-ти, Ростова и др. (Горюнова, 1994. С. 63—70; Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 65; Ениосова, Митоян, 1999. С. 61). Тигли этого типа обнаружены на

Рис. 5. Производственные находки из комплексов ХП-ХШ вв.

1,2,9 - обрезки пластин; 3, 11 - фрагменты проволоки; 4 - заготовки заклепок; 5 - льячка; б, 12, 13 - тигли; 7,8 - слитки; 10 - выплески и оплавленные пластины (1-4, 7-11 - цветной металл; 5, 6, 12, 13 - глина)

J 9ooz ozz ина uvd uujovo3Xdv vialh±3HU кинзГпаооэ 3HMlVdM

КСИА АРХЕОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ВЫП. 220. 2006 г. древнеудмуртском городище Иднакар и в городах Волжской Болгарии {Иванова, 1998. С. 134, 135). Хронологические рамки бытования таких тиглей очень широки. Они представлены как на памятниках второй половины I тыс., так и в материалах предмонгольского времени.

Фрагменты двух тиглей относятся к типу круглодонных конических с треугольным устьем. Они сделаны из огнеупорной глины с добавлением мелкого песка и органики. Толщина стенок тиглей составляет 7-11 мм. Достаточно уверенно реконструируется верхняя часть одного тигля, сохранившегося на высоту 4,5 см. Его устье имело размеры 5,7 х 7 см (рис. 5, б). Хотя придонные части тиглей не сохранились, ясно, что их высота не превышала ширину. В одном тигле этого типа обнаружены остатки биллона и латуни.

Круглодонные конические тигли с треугольным устьем широко использовались в практике севернорусских ювелиров. Они составляют подавляющее большинство среди тиглей поселения Крутик {Голубева, 1991. С. 151), преобладают в Новгороде {Рындина, 1963. С. 213, 214), Белоозере {Голубева, 1973. С. 39), встречены в Торжке, Новогрудке, Полоцке и других городах. Специальный анализ широкораскрытых конусовидных тиглей, происходящих с памятников Северной Руси, предпринят В.М. Горюновой. Она полагает, что этот тип тигля имеет финно-угорское происхождение, а его широкое распространение в северных русских городах в XII в. «хорошо увязывается с ходом новгородской колонизации и притоком в Новгород финноугорского населения» {Горюнова, 1994. С. 69).

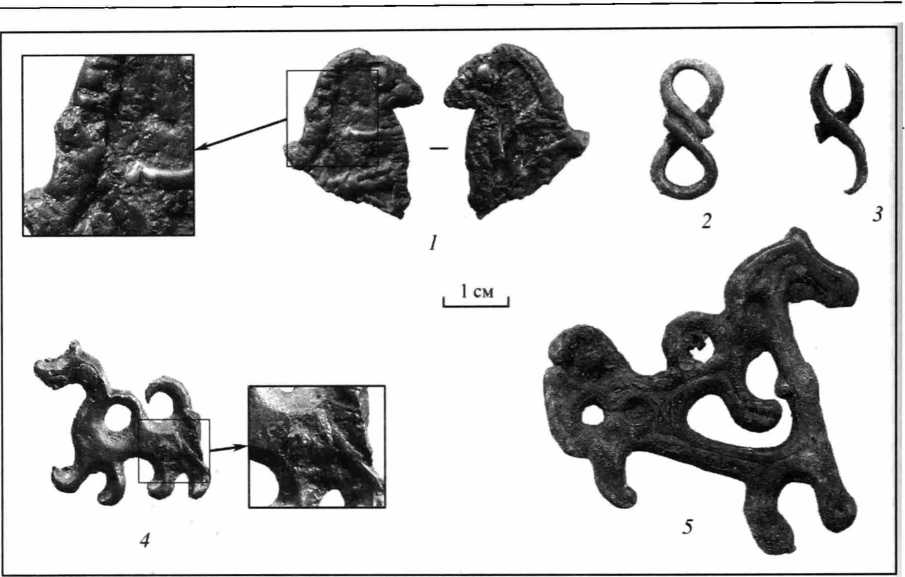

Из сырьевых материалов в комплексе постройки обнаружены медные пластины, обрывки бронзовой и свинцово-оловянной проволоки, неудавшаяся отливка плоской подвески-уточки, разрезанная для переработки (рис. 6, 7). Возможно, в Минино изготавливались зооморфные украшения. Найденные на прилегающем участке подвески в виде собачки (рис. 6, 4) и полой уточки имели серьезные литейные дефекты. У собачки значительные непроливы были просто заделаны кусочками металла. Здесь же обнаружены звенья в виде восьмерок от проволочных цепочек, сделанные в подражание финноугорским цепочкам, исполненным в технике воскового вязания (рис. 6, 2, 3). В погребении первой половины XII в. на могильнике Минино II находилась плоская прорезная подвеска-конек (рис. 6, 5). В результате многократного использования модели для оттиска одна задняя нога готового конька редуцировалась, и он получился трехногим. Два подобных конька расчищены в погребениях могильника Нефедьево {Макаров, 1997. Табл. 142, рис. 7; Табл. 145, рис. 13). Вероятно, в постройке 5 работали и с легкоплавкими сплавами. Здесь найдены небольшие кусочки этого сплава, имеющие разную форму и являющиеся отходами и браком литейного процесса, а также обрезки проволоки. Вместе с изготовлением украшений мастера занимались починкой медной посуды. В материалах комплекса найдены заготовки заклепок из свинцовой бронзы (рис. 5, 4).

Постройка № 4. Из инструментов в комплексе представлены глиняные тигли: фрагменты четырех тиглей и одной льячки. Льячка практически идентична самой большой льячке из мастерской XI в.: размеры ее ковшика

6 КСИА, вып. 220

Рис. 6. Находки из постройки Ns 5 (1-4) и могильника Минино П (5)

1,4,5 — зооморфные украшения; 2, 3 - звенья цепочек (1-5 - цветной металл)

составляют 6 х 3,5 см, толщина стенки 6,5 мм, тесто - коричневая глина с примесью органики и крупной дресвы (рис. 5,5). На стенках льячки обнаружены остатки олова и сурьмы. Тигли представлены небольшими фрагментами, не позволяющими полностью восстановить их форму. Вероятно, все они были круглодонными стакановидными: два больших и два малых. В тесте всех тиглей примесь органики довольно высока, в двух из них существенны добавки мелкого песка. Толщина стенок тиглей составляла у больших тиглей в верхней части около 8 мм, в нижней - до 11 мм, у малых - 5-6 мм. Проведенный анализ металла со стенок трех тиглей показал, что в двух из них, большом и малом, плавили оловянную бронзу с небольшими добавками свинца, а в одном малом - медь, загрязненную свинцом.

К сырьевым материалам относятся два уже частично использованных медных слитка и бесформенный кусочек олова. Один слиток был деформирован (рис. 5, 5), а другой сохранил свою первоначальную форму брусочка размерами 23 х 5 х 2 мм (рис. 5, 7). Один его край имеет полукруглое завершение, другой обрублен инструментом типа зубила. Очевидно, несмотря на активное использование медной посуды в качестве источника меди, местные мастера получали этот металл и в качестве специального ювелирного сырья. Похожие небольшие медные слитки известны в Старой Ладоге (Давидам, 1980. С. 65).

В материалах комплекса обнаружены многочисленные бесформенные выплески меди и оплавленные медные пластины, обрывки проволоки и обрезки пластин (рис. 5, 9, 70). Наряду со сплавами на основе меди значительную роль в деятельности мастерской играла работа с легкоплавкими спла-

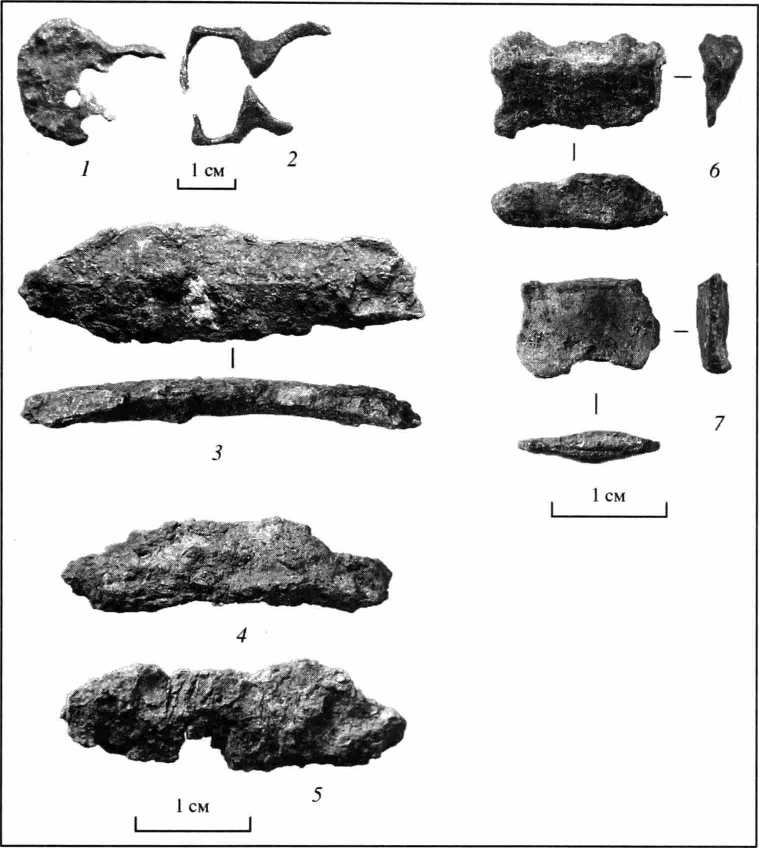

Рис. 7. Находки из постройки № 4

1,2 - поясные пряжки; 3-5 - поясные наконечники; 6, 7 - заполнения литниковых каналов (2, 3-7 — легкоплавкий сплав; 2 - бронза)

вами. Здесь собраны два кусочка олова из заполнения литниковых каналов (рис. 7, 7), выплески, многочисленные обрывки проволоки из сплава олова и свинца (рис. 5, 77).

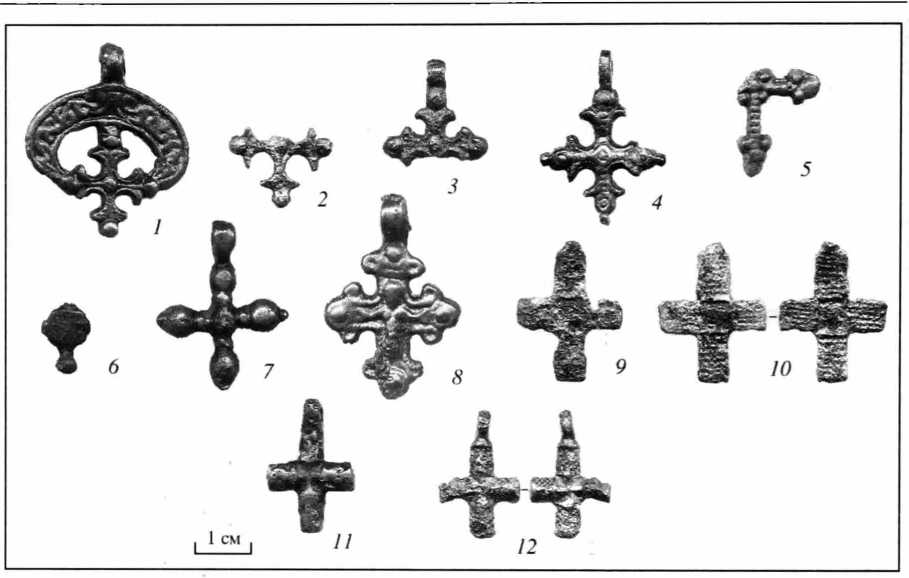

В мастерской постройки 4 изготавливались кресты-тельники. Из 18 металлических крестов, обнаруженных на селище Минино I, 11 связаны с рассматриваемой мастерской. Несмотря на то, что многие кресты имеют прямые аналогии среди тельников Белоозера (Захаров, 2004. Рис. 41^13), можно полагать, что некоторые экземпляры, собранные на участке мастерской, сделаны на месте. Все кресты отлиты в двусторонние формы. Три экземпляра имели криновидные концы и ромбические средокрестия. Два из них идентичны по рисунку (рис. 8, 2, 3). Отличает их то, что один отлит из оловянной бронзы, а другой - из легкоплавкого сплава. Полностью совпадает по размерам с брон-

Рис. 8. Кресты из постройки № 4

1, 3-8, 11 - бронза; 2, 9,10,12 - легкоплавкий сплав

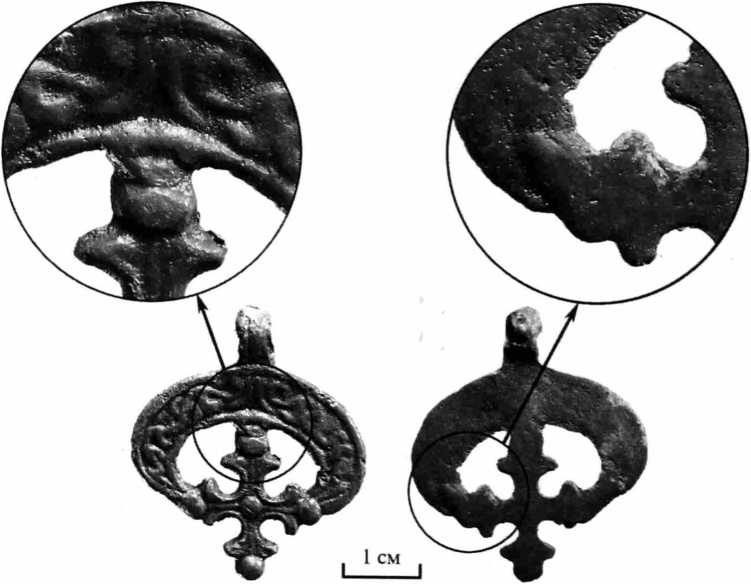

Рис. 9. Крестовключенная лунница из постройки № 5 (бронза)

зовым тельником крест, включенный в широкоротую лунницу (рис. 8, 7). Восковая модель лунницы была составлена из двух частей, полученных по оттиску, - креста, который сохранил даже ушко, и лунницы. Места крепления частей хорошо видны на обороте изделия (рис. 9). Лицевая поверхность креста с распятием имела значительные литейные дефекты, которые, так же как и в случае с подвеской-собачкой, были заделаны металлом, причем другого химического состава (рис. 8, 8). Два креста, из бронзы и легкоплавкого сплава, имитируют каменные крестики-корсунчики с металлическими наконечниками (рис. 8, 77, 72). Они отлиты по оттиску готовых изделий. Еще два одинаковых креста из свинцово-оловянного сплава имели прямые прямоугольные лопасти (рис. 8, 9, 70). Вероятно, они были отлиты в одной форме.

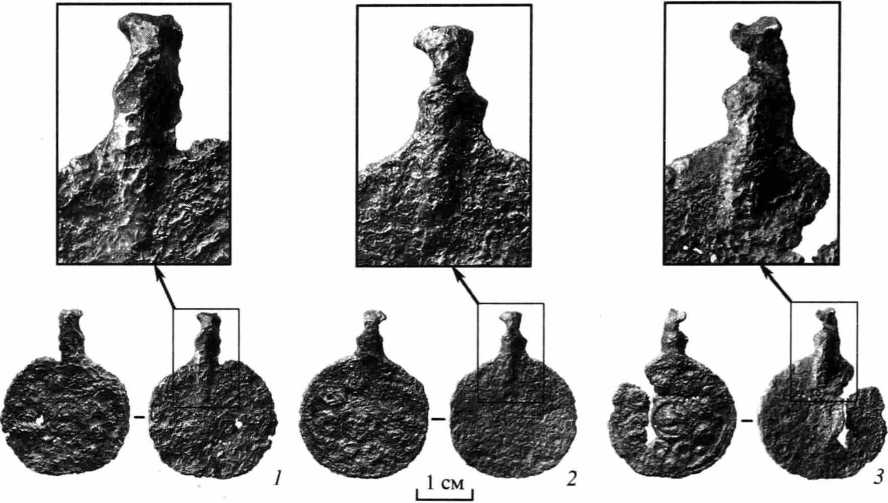

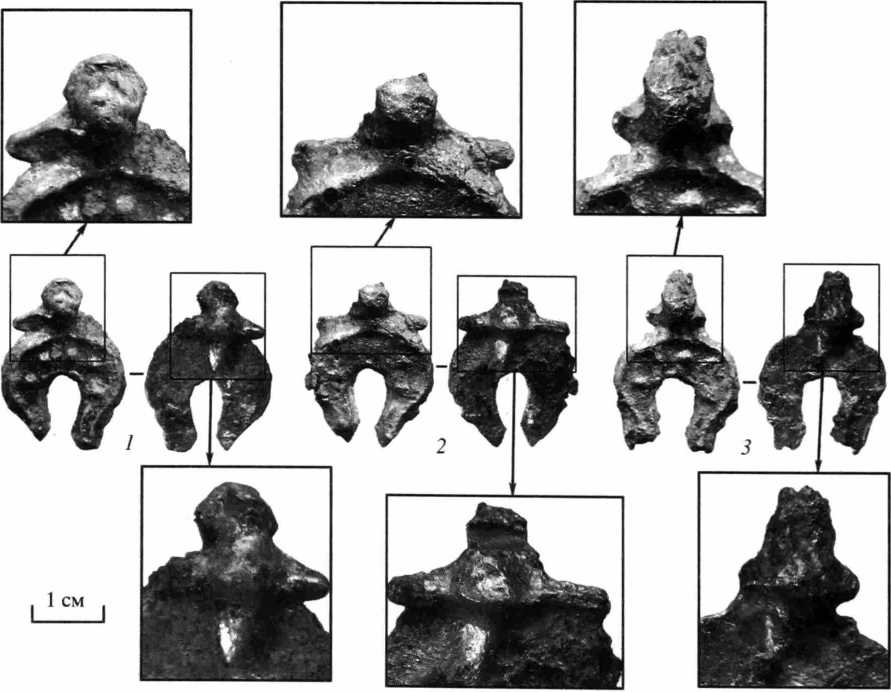

Ассортимент изделий мастерской не ограничивался крестами. Возможно, здесь изготавливались подвески разных типов и бусы из легкоплавкого сплава. На участке мастерской найдены бусина из сплава олова и свинца со значительными дефектами литья и три одинаковые круглые непрорезные подвески с кружковым орнаментом (рис. 10). Все подвески были сделаны по оттиску одного изделия, имеющего непролив на ушке. Вероятно, изделия были выброшены, так как орнамент на них получился очень плохо. Можно предположить, что в этой мастерской были отлиты три одинаковые маленькие лунницы из сплава олова и свинца, находившиеся в одном из погребений могильника Минино II (рис. 11). На лунницах даже не были полностью удалены литники.

В мастерской производились и металлические детали поясной гарнитуры. Здесь обнаружены три одинаковых бракованных поясных наконечника из легкоплавкого сплава с треугольным выступом спереди и продольным ребром посередине (рис. 7, 3-5). Они не были доделаны и не имели шпеньков. Две поясные пряжки тоже были бракованными. Одна, из легкоплавкого сплава, полностью не удалась (рис. 7, 7). Другая была сделана из бронзы (рис. 7, 2). Лепная из воска модель получилась очень тонкой, в результате отливка вышла неудачной.

Таким образом, детальное рассмотрение остатков производственных комплексов, открытых на селище Минино I, приводит к убеждению, что изготовление металлических украшений было довольно распространенной практикой среди обитателей древних поселков северо-восточных окраин Древней Руси. Украшения делались на протяжении всего рассматриваемого временного диапазона — с конца X до первой половины ХШ в. Можно полагать, что продукция местных мастеров в значительной степени обеспечивала потребности сельских жителей округи, хотя немаловажным было и поступление в регион предметов дальней торговли. Этот вид деятельности на всем рассматриваемом хронологическом отрезке оставался преимущественно в рамках домашнего ремесла. Только одна постройка на селище Минино I имела специальное производственное назначение.

Сельские мастера не ограничивались переплавкой лома старых украшений, они имели возможность получать непосредственно сырьевые материалы (ювелирные слитки). В XI в. в местной цветной металлообработке наряду с латунями и бронзами использовались сплавы на основе серебра, в XII — начале XIII в. большую роль начинает играть работа с легкоплавкими спла-

Рис. 10. Монетовидные подвески из постройки № 4 (легкоплавкий сплав)

Рис. 11. Лунницы из могильника Минино II (легкоплавкий сплав)

вами. Местное производство не было нацелено на выпуск больших серий однотипных предметов, наоборот, сельские ювелиры выделывали единичные украшения, копирующие привозной образец, понравившийся заказчику. Мастера преимущественно использовали простые технологические схемы: в их практике преобладало литье по оттиску или простое тиражирование. Получающиеся изделия часто имели невысокое качество. Значительная часть предметов выполнена в технике воскового вязания, широко распространенной в финно-угорском мире. Изготавливались практически все категории изделий, даже кресты-тельники, являющиеся необходимым атрибутом и в то же время выступающие своего рода маркерами процесса христианизации обитателей окраинных территорий. Партии стандартизованных вещей могли поступать в регион из крупных городских центров.

Список литературы Ювелирные производственные комплексы селища Минино (XI-XIII вв.)

- Галибин В.А., Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1986. Характер сплавов бронзовых изделий из средневековых финно-угорских областей Восточно-Европейского Севера//Финно-угры и славяне (Проблемы историко-культурных контактов). Сыктывкар.

- Голубева Л.А., 1973. Весь и славяне на Белом озере X-XIII вв. М.

- Голубева Л.А., 1991. Литейное дело на поселении Крутик//Материалы по средневековой археологии северо-восточной Руси. М.

- Голубева Л.А., Кочкуркина С.А., 1991. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX-X вв.). Петрозаводск.

- Горюнова В.М., 1994. Некоторые аспекты ювелирного дела раннегородских центров Северной Руси (тигли)//Новые источники по археологии Северо-Запада. СПб.

- Давидан О.И., 1980. Бронзолитейное дело в Ладоге//АСГЭ. № 21.

- Ениосова Н.В., Митоян Р.А., 1999. Тигли Гнездовского поселения//Археологический сборник. М. (Тр. ГИМ. Вып. 111.)

- Иванова М.Г., 1998. Иднакар. Древнеудмуртское городище IX-XIII вв. Ижевск.

- Кудряшов А.В., 1996. Поселение и могильник Кривец на Нижней Суде//Древности Русского Севера. Вологда. Вып. 1.

- Кудряшов А.В., 2000. Средневековое поселение Октябрьский мост на Шексне//РА. № 4.

- Кудряшов А.В., 2003. Поселение и могильник у д. Телешово на реке Согоже//Археология: история и перспективы. Первая межрегиональная конференция. Сборник статей. Ярославль.

- Макаров Н.А., 1990. Население Русского Севера в XI-XIII вв. М.

- Макаров Н.А., 1996. Колонизация Севера в X-XIII вв. и некоторые общие проблемы взаимоотношения центра и окраин в истории Древней Руси//Древности Русского Севера. Вологда. Вып. 1.

- Макаров Н.А., 1997. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI-XIII веках. М.

- Назаренко В.А., Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1984. Средневековые памятники Чуди Заволочской//СА. № 4.

- Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1986. Новые данные о культуре средневекового "чудского" населения в бассейне озера Лача//СА. № 2.

- Рындина Н.В., 1963. Технология производства новгородских ювелиров X-XV вв.//МИА. № 117.