Ювенальный потенциал как социальный ресурс экономического развития в условиях смены технологического уклада

Автор: Илякова Ирина Евгеньевна, Лизина Ольга Михайловна, Саушева Оксана Сергеевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 4 (113) т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность рассматриваемой научной проблемы обусловлена инновационным вектором современного социально-экономического развития, неизбежностью перехода к новому шестому технологическому укладу, основанному на наукоемком способе производства. В настоящее время в экономиках стран-лидеров активно протекают процессы, связанные с освоением новых технологий. Стратегическую конкурентоспособность России ограничивают состояние производительных сил и уровень развития производственных отношений. Для преломления сложившейся ситуации необходим импульс, способный ускорить динамику экономических процессов. Цель статьи - на основе результатов проведенного исследования определить роль ювенального потенциала в обеспечении устойчивого экономического развития, определить условия его обеспечения и реализации в качестве фактора перехода к шестому технологическому укладу. Материалы и методы. Методология исследования базируется на использовании общенаучных (научной абстракции, единства исторического и логического, анализа и синтеза, индукции и дедукции, методов сравнения и аналогии) и специальных методов познания (интегративный метод, предполагающий необходимость анализа экономических, социальных, правовых и иных предпосылок). Информационную базу исследования составили официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, научные работы ведущих ученых в сферах человеческого и ювенального потенциала. Результаты исследования. На основе идентифицированной системы показателей ювенального потенциала проведена оценка его элементов и условий реализации в качестве фактора воспроизводства производительных сил шестого технологического уклада. Выявлены диспропорции и обусловившие их негативные факторы. В совокупности перечисленное позволило определить необходимые предпосылки эффективной реализации ювенального потенциала в качестве социального ресурса поступательного развития российской экономики в стратегической перспективе. Обсуждение и заключение. Научная значимость полученных результатов состоит в развитии научной концепции ювенального потенциала, ее понятийно-категориального аппарата; систематизации теоретических подходов к формированию оценочных показателей. Полученные результаты могут быть использованы в обосновании перспективных направлений социально-экономической и молодежной политики, политики в сфере образования, в рамках организации и осуществления мониторинга социально-экономического развития государства и территорий.

Экономическое развитие, неоиндустриальные производительные силы, ювенальный потенциал, социальный ресурс, инновационное развитие экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/147222860

IDR: 147222860 | УДК: 330 | DOI: 10.15507/2413-1407.113.028.202004.638-665

Текст научной статьи Ювенальный потенциал как социальный ресурс экономического развития в условиях смены технологического уклада

Введение. К настоящему времени очевидны объективные ограничения экономического роста, основанного на использовании экстенсивных факторов. В этой связи, как с теоретической, так и с практической точек зрения, важно определить действенные и адекватные современным инновационным вызовам механизмы, стимулирующие долгосрочный высокотехнологичный экономический рост. По нашему мнению, в их структуре определяющее значение должно принадлежать инструментам обеспечения человеческого потенциала общества. Важнейшей является задача воспроизводства человеческого потенциала для экономики будущего. Ее решение предопределяет идентификацию в качестве фактора воспроизводства производительных сил шестого технологического уклада ювенального потенциала общества. Следует отметить, что его сущность близка, но не идентична человеческому потенциалу молодежи. Основа ювенального потенциала – инновационные возможности молодых людей, их способность и готовность выполнять трудовые функции в условиях интенсификации инновационных процессов, формирования и развития отраслей нового, более высокого уклада. Одновременно уровень инновационных возможностей молодежи определяют демографический, образовательный, интеллектуальный, культурно-духовный, трудовой потенциал. Молодые люди находятся на этапе самоопределения, выбора профессии, большая их часть активно вовлечена в образовательный процесс. Перечисленные особенности рассматриваемой возрастной группы предопределяют возможности влияния на качество ювенального потенциала.

Выдвинутая гипотеза базируется на предположении о том, что обеспечение ювенального потенциала – ключевое условие такой смены поколений, занятых в экономике, когда каждое последующее обладает лучшими, с точки зрения соответствия социально-экономическим и научно-техническим требованиям, запасом знаний, образованием, практическими навыками, творческими и мыслительными способностями, моральными ценностями, мотивацией, культурным уровнем. Следовательно, посредством реализации целенаправленной и последовательной системы мер представляется возможным воспроизводство производительных сил, соответствующих требованиям и критериям конкурентоспособности в условиях шестого технологического уклада. Цель статьи – по результатам проведенного исследования обосновать ювенальный потенциал общества в качестве стратегического социального ресурса экономического развития и определить принципы, факторы, условия и механизмы его воспроизводства.

Обзор литературы. Возникновению в экономической науке концепций ювенального потенциала и ювенального капитала общества в качестве проблемной области немногочисленных исследований предшествовало становление и развитие теории человеческого капитала. Впервые термин был использован в работе Д. Минсера «Инвестиции в человеческий капитал и персональное распределение дохода»1. Результаты исследования нашли продолжение в трудах Т. Шульца и Г. Беккера «Инвестиции в человеческий капитал: теоретический анализ»2, «Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ», где исследованы вопросы экономической целесообразности инвестиций в человека, его образование и здоровье.

Учитывая, что воспроизводство ювенального потенциала рассматривается нами в контексте возможностей обеспечения стратегического экономического роста (как условия поступательного социально-экономического развития), интерес представляют ключевые исследования в данной сфере, рассматривающие в качестве источника экономического роста накопление человеческого капитала, рост производительности, рост численности населения и т. п.3. При этом авторы не ставят перед собой задачу перечисления всех имеющихся на данный момент моделей экономического роста, что выходит за рамки изучаемой темы; поэтому особо остановимся на моделях перекрывающихся поколе -ний населения (OLG-модели).

Созданная более полувека назад П. Даймондом4 на основе разработок П. Самуэльсона модель OLG остается одной из актуальных тем в макроэкономической теории. На данный момент существует значительное количество исследований, дополняющих и развивающих данную модель5 [1; 2]. Анализ государственной политики и благосостояния в модели перекрывающихся поколений приведен в работах К. Азариадиса [3], Д. де ла Круа и Ф. Мишеля [4]. П.-Р. Аньор разработал аналитическую модель перекрывающихся поколений для анализа гендерной политики и политики роста, которая выдвигает на первый план роль доступа к государственной инфраструктуре. Эта модель учитывает накопление человеческого и физического капитала, сохранение здоровья внутри и между поколениями, выбор фертильности и распределение времени женщин между работой, воспитанием детей и домашним хозяйством [5].

Таким образом, сегодня постулаты OLG широко применяются в изучении самых разных проблем: инвестирования в человеческий капитал, пенсионного обеспечения, налоговой политики и др. По сути, данные модели описывают, как те или иные решения молодого поколения скажутся на благосостоянии всего населения, позволяя достичь устойчивых темпов экономического роста. Несмотря на то, что, по словам Б. Хеера, стандартная модель OLG неэффективна по Парето и не всегда актуальна для краткосрочного периода [6], сам по себе принцип преемственности поколений объясняет значимость человеческого капитала в качестве предпосылки обеспечения ювенального потенциала. Освоение подрастающим поколением идей, духовных и культурных ценностей, образцов социального взаимодействия, трудового поведения происходит с учетом демонстрируемых старшими поколениями моделей поведения.

Обозначим значимые исследования и в области ювенологии. В работе «Ювенология в XXI веке: комплексное междисциплинарное знание о молодом поколении» сформулировано определение понятия «ювенальный потенциал», впервые поднимается проблема повышения качества ювенального потенциала, сформулированы ключевые постулаты концепции единой ювенальной политики6. Научные идеи, разработанные в рамках указанной монографии, углублены в работах М. Б. Скворцовой7 [7]. Проблемам социально- го развития, социального потенциала и капитала посвящено исследование И. В. Соболевой8.

В. А. Луков проводит анализ сложившихся в гуманитарных науках теоретических концепций молодежи. Автором предложено определение ювено-логии как области научного знания. Отмечено, что ее формируют медицина, педагогика, демография, социология, этнография, психология, экономика, право9. Структура и показатели ювенального потенциала как элемента человеческого потенциала экономики изучены О. И. Ивановым10.

Молодежь как субъект преемственности и смены поколений является обладателем ряда качеств, которые, в свою очередь, определяют уровень человеческого потенциала будущего. С такой точки зрения интерес представляют идеи И. М. Ильинского [8].

В последние десятилетия повышенное внимание не только зарубежных, но и российских ученых привлекают вопросы становления и перспективы развития неиндустриального общества. Основные положения этой концепции были сформулированы и углублены в работах С. С. Губанова11, В. Рязанова [9], В. Л. Иноземцева12, Л. А. Кормишкиной13 и других ученых, где текущий этап общественного развития характеризуется как вступление в неоиндустриаль-ную эпоху. Ее производительные силы формируют работники интеллектуального труда высшей квалификации, преобладающие в структуре рабочей силы. На новом этапе социально-экономического развития как непосредственная производительная сила действует наука.

В соответствии с теорией экономических укладов С. Глазьева, экономику будущего отождествляют новый технологический и мирохозяйственный уклады, переход к которым совершается в настоящее время14.

Таким образом, обзор исследований, имеющих отношение к изучаемой проблеме, позволяет сделать вывод о возрастающей степени значимости рассматриваемых вопросов как с позиции развития отдельных положений экономической теории, так и с точки зрения разработки практических рекомендаций в сфере воспроизводства ювенального потенциала.

У^У -

Материалы и методы. Методологическую базу исследования составили общие и специальные научные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, интегративный метод. С помощью системно-структурного анализа были изучены структурные элементы ювенального потенциала и их особенности. Важным методологическим аспектом исследуемой проблемы является обоснование системы показателей и методов оценки ювенального потенциала общества. В исследовании использована система показателей оценки ювенального потенциала, разработанная О. И. Ивановым (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Система показателей для оценки ювенального потенциала15

T a b l e 1. The system of indicators for the assessment of juvenile potential

|

Структурный элемент ювенального потенциала / Structural element of juvenile potential |

Показатели / Indicators |

|

1 |

2 |

|

Демографический / Demographic |

А – общие (рождаемость, ожидаемая продолжительность жизни, половозрастная структура, возрастные коэффициенты смертности и др.); B - характеристики родительской семьи (состав семей, социальное положение родителей, среднемесячный уровень душевого дохода и др.); C - численность детей и подростков в регионе, находящихся на попечении государства; D – характеристики молодой семьи (количество и состав семей, в том числе с детьми, социальное положение супругов и др.). Всего 33 таблицы с показателями / A - general indicators (fertility, life expectancy, sex and age structure, age mortality rates, etc.); B – characteristics of the parental family (composition of families, social status of parents, average monthly per capita income, etc.); C – number of children and adolescents in state care in the region; D – characteristics of a young family (number and composition of families, including those with children, social status of spouses, etc.). A total of 33 tables with indicators |

|

Медико-биологический / Biomedical |

Заболеваемость по основным классам и группам болезней; заболеваемость, установленная в результате профилактических медицинских осмотров; заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения; численность негодных к воинской службе и др. Всего 7 таблиц с показателями / Morbidity by main classes and groups of diseases; morbidity established as a result of preventive medical examinations; cases of mental and behavioral disorders; the number of those unfit for military service, etc. A total of 7 tables with indicators |

Продолжение табл. 1 / Continuation of table 1

-

1 I 2

Образовательный / Уровень образования (по возрастным группам: 15–19 лет, Educational 20-24 года, 25-29 лет); охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями; численность учащихся общеобразовательных школ; численность учащихся начального профессионального образования; численность студентов государственных среднеспециальных учебных заведений; численность студентов высших учебных заведений; численность первично трудоустроенных выпускников образовательных учреждений различных уровней; текущая и перспективная потребность в кадрах экономики региона и др. Всего 29 таблиц с показателями / Education level (by age group: 15–19 years of age; 20–24 years of age; 25–29 years of age); the number of children aged 1–6 attending preschool institutions; the number of schoolchildren; the number of students enrolled in primary vocational education; the number of students enrolled in public secondary vocational education; the number of students enrolled in higher education; the number of primary employed graduates of educational institutions of various levels; current and future demand for personnel in the regional economy, etc. A total of 29 tables with indicators

Трудовой / Labour Состав и структура занятой молодежи по сферам экономики; состав и структура молодежи, работающей по найму и не по найму; состав и структура трудоустроенной молодежи; состав и структура незанятой молодежи и др. Всего 20 таблиц с показателями / Composition and structure of the employed youth by economic sector; the composition and structure of the youth, both wage earners and those self-employed; composition and structure of the employed youth; composition and structure of the unemployed youth, etc. A total of 20 tables with indicators

Культурный / Cul- Доля молодых людей, регулярно посещающих библиотеки; доля tural молодых людей, регулярно читающих художественную лите ратуру; доля молодых людей, регулярно посещающих театры; доля молодых людей, регулярно использующих компьютер в качестве многочасового развлечения и др. Всего 15 таблиц с показателями / Proportion of young people regularly visiting libraries; proportion of young people regularly reading fiction; proportion of young people regularly visiting theaters; proportion of young people regularly using their computer as a hours-long entertainment, etc. A total of 15 tables with indicators

Гражданский / Civil

Доля молодых людей, интересующихся политикой; доля молодых людей, являющихся членами политических партий, общественных движений, гражданских инициатив; доля молодых людей, являющихся членами молодежных объединений и др. Всего 6 таблиц с показателями / Proportion of young people interested in politics; proportion of young people who are members of political parties, social movements, civic initiatives; proportion of young people who are members of youth associations, etc. A total of 6 tables with indicators

Окончание табл. 1 / End of table 1

-

1 I 2

Духовно-нрав- Доля молодых людей, причисляющих себя к религиозным кон- ственный / Spiritu- цессиям; доля молодых людей, уклоняющихся от воинской al and moral службы; доля молодых людей, подверженных националистическим настроениям; количество случаев хулиганства, совершенного молодыми людьми; количество самоубийств и покушений на самоубийство среди молодых людей. Всего 17 таблиц с показателями / Proportion of young people who identify themselves with religious denominations; proportion of young people avoiding military service; proportion of young people subject to nationalist sentiments; the number of cases of hooliganism committed by young people; the number of suicides and attempted suicides among young people. A total of 17 tables with indicators

В качестве материалов исследования использовались статистические данные из открытых официальных источников. Полученные материалы были обработаны с помощью классических методов научного исследования: описательного, аналитического, логического и метода сопоставления.

Уровень ювенального потенциала в значительной мере зависит от спектра возможностей, создаваемых в государстве для воспроизводства необходимых экономике талантливых специалистов. Они оцениваются в рамках подсчета глобального индекса конкурентоспособности талантов GTCI (The Global Talent Competitiveness Index), который позволяет оценить ресурсы и усилия, затрачиваемые государствами на развитие талантов, а также качество человеческого капитала. «Индекс талантов» учитывает рыночные и нормативные условия на рынке труда в каждой из стран, шансы для карьерного роста, возможности работодателей привлекать таланты со всего мира и другие факторы. В 2020 г. его модель охватывает 132 страны и учитывает 70 частных критериев, в том числе уровень развития технологий. Интегральное значение GTCI определяется как среднее арифметическое из экспертных оценок шести групп факторов: включать, привлекать, выращивать и сохранять таланты, а также показатели уровня профессионально-технических навыков и фундаментальных знаний и исследовательских навыков.

В рамках факторного анализа изучались условия реализации ювенального потенциала в российской экономике. По итогам проведенного анализа авторами были предложены рекомендации, соблюдение которых позволит обеспечить высокий уровень ювенального потенциала общества и его трансформацию в социальный ресурс долгосрочного экономического развития в условиях перехода к шестому технологическому укладу.

Результаты исследования. Необходимым условием экономической трансформации экономики Российской Федерации является неоиндустриаль-ная модернизация, основанная на цифровизации, повышении наукоемкости, технического и технологического уровня национального хозяйства. Отече- ственные ученые, сторонники концепции неоиндустриального развития, утверждают, что основой наукоемкого способа производства является схема, представленная на рисунке 1.

I Автоматизированные

Работник / Worker ЭВМ / Computer средства производ-

1 ства / Automated means of production

Р и с. 1. Структура наукоемкого способа производства16 F i g. 1. Structure of the knowledge-intensive mode of production

Согласно рассматриваемой концепции, удельный вес автоматизированных рабочих мест превысит уровень 55 %, а количество рабочего времени (в годовом измерении), приходящееся на одного работника, снизится до 1 500 ч. Очевидно, реализация описанной схемы потребует от будущих работников соответствия профессиональных компетенций и квалификации требованиям, позволяющим работать со сверхсложным оборудованием. Учеными также прогнозируется беспрецедентное увеличение доли занятых в сферах научноисследовательских и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Таким образом, научно-технический прогресс обусловливает не просто необходимость обеспечения высокого уровня человеческого потенциала экономики, но и определяет требования, предъявляемые к системе знаний, умений и навыков его носителей.

В теоретических источниках сущность термина «потенциал» определяют как «гипотетическую возможность ресурса (существующую в явном или скрытом виде) быть использованным для решения экономических задач», одновременно понятие «ресурс» подразумевает «энергию, вещество или информацию, которые воспроизводятся в недрах экономической системы и служат ключевым фактором ее дальнейшего функционирования и поступательного развития» [10].

Под ювенальным потенциалом мы понимаем возможность и способность представителей молодого поколения выполнять в будущем совокупность социально-профессиональных функций, соответствующих особенностям инновационной экономики шестого технологического уклада. Таким образом, ювенальный потенциал следует рассматривать в качестве социального ресурса экономического развития. Его уровень определяют демографическая компонента, потенциал здоровья молодого поколения, образовательный потенциал, ювенальный срез трудового потенциала, гражданский, культурный

РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 28, № 4, 2020 У^У -и духовно-нравственный потенциалы. Молодежь как субъект преемственности и смены поколений является обладателем ряда качеств, определяющих перспективы реализации ювенального потенциала: новационные свойства, инновационный потенциал и инновационные возможности. Новационные свойства присущи молодым на всех этапах социально-экономического развития общества. Их естественная предпосылка – процесс смены поколений. Инновационный потенциал – готовность молодежи проектировать изменения в научной сфере и практической деятельности для изменения условий и качества жизни [8].

В случае обеспечения необходимых условий происходит капитализация ювенального потенциала: процесс его экономической реализации носителями (представителями молодого поколения) с целью получения выгоды, в том числе в форме максимизации рыночной стоимости [11–14]. Трансформация ювенального потенциала в ювенальный капитал приводит к увеличению человеческого капитала - непосредственного элемента национального богат -ства страны, следовательно, является одним из критериев поступательного социально-экономического развития [15; 16].

В настоящее время Россия сохраняет статус сырьевой державы. Для преломления ситуации и предотвращения ее усугубления в короткие сроки (5-10 лет) необходимо (в числе прочих) обеспечить решение задачи формирования, сбережения и активного использования ювенального потенциала с заранее заданными свойствами и качествами, отвечающими не только потребностям современной экономики, но и стратегическим ориентирам социально экономического развития: освоение технологий, соответствующих шестому технологическому укладу. Ученые прогнозируют, что к 2030 г. исчезнет около 57 трудовых профессий, при этом появится 186 новых. К ожидаемым явлениям также относятся волна вытеснения профессиональных видов деятельности, основанных на использовании низкоквалифицированного труда, возникновение феномена «лишние люди» (19 % рабочих могут быть замещены роботами на 81 %), «переток» рабочих в сферу услуг17. Исходя из того, что не позднее чем к 2025 г. удельный вес поколения Z (родившиеся в 1996 г. и позже, «цифровое поколение») составит до 25 % рабочей силы, очевидно, что уже сегодня необходимо формировать качества молодого поколения, соответствующие критериям неоиндустриальных производительных сил (рис. 2).

Определенный интерес представляет анализ структуры рынка труда национальных экономик на основе подхода Й. Расмуссена18. Он предполагает классификацию задач, решаемых работниками, по уровням сложности. Их совокупность разделена на три группы: умение (трудовые обязанности

Когнитивные навыки / Cognitive skills

-

• Способность

к саморазвитию, достижению результатов, решению нестандартных задач, управленческие навыки, адаптивность и др. / Ability to achieve personal growth and results, to solve non-standard tasks; managerial skills, adaptability, etc.

Цифровые навыки/ Digital skills

• Создание систем, управление информацией и др. /

Creating systems, information management, etc.

Социальноповеденческие навыки/ Socio-behavioral skills

-

• Коммуникация, межличностные навыки, межкультурное взаимодействие и др. / Communication, interpersonal skills, intercultuial interaction, etc.

Р и с. 2. Целевая модель компетенций19

F i g. 2. Target competency model дворника, кассира, водителя и т. д.); правило (трудовые функции среднего медицинского персонала, бухгалтера и т. д.); знание (профессиональная сфера деятельности врачей, преподавателей, ученых, инженеров, руководителей и т. д.). На основе оценки преобладающих (50 % и более) и решаемых задач, Россия относится к группе стран переходного периода. Лишь 17 % решаемых задач по характеру и уровню сложности соответствует критериям экономики знаний. В более развитых экономиках значение показателя достигает 45 % (например, в Великобритании). Принимая во внимание вышесказанное, а также учитывая результаты более поздних исследований (в том числе ситуации в современной отечественной экономике)20, сделаем вывод, что в России недостаточен спрос на специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, соответствующими экономике знаний, что ограничивает возможности капитализации ювенального потенциала.

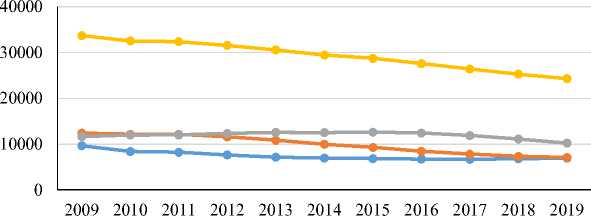

В настоящей работе будем опираться на критерии Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, которая относит к молодому поколению население в возрасте от 15 до 29 лет (включительно). На рисунке 3 показана сложившаяся динамика численности населения России указанной возрастной группы. Наиболее заметно тенденция проявила себя применительно к группе 20–24 года, численность которой в 2019 г. составила 57,42 % от уровня 2009 г. Численность возрастной группы 15–19 лет за рассматриваемый период сократилась на 28,01 %, 25–29 лет – на 12,39 %. Всего численность молодежи на 1 января 2019 г. составила 24 283 тыс. чел., что на 27,96 % меньше уровня 2009 г.

—е—15–19 лет / 15–19 years of age

—•—20–24 года / 20–24 years of age

-

—•—25–29 лет / 25–29 years of age

-

—•— Молодежь всех возрастных групп / Young people of all age groups

Р и с. 3. Динамика численности населения Российской Федерации в возрасте от 15 до 29 лет за 2009–2019 гг. (на 1 января), тыс. чел.21

F i g. 3. Dynamics of the population of the Russian Federation aged 15 to 29 for the period of 2009–2019 (as of January 1), thousand people

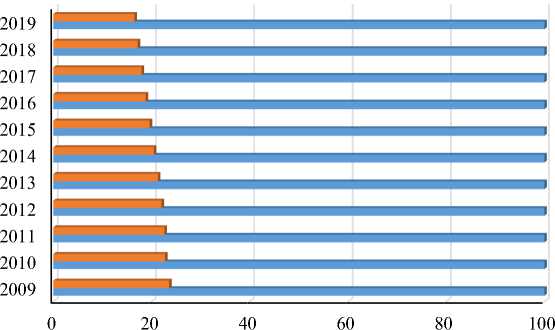

Удельный вес молодежи в общей численности экономики Российской Федерации также сокращается. За анализируемый период 2009–2019 гг. он снизился с 23,61 до 16,50 % (рис. 4).

Ювенальный потенциал оценивается как значимый фактор экономического развития прежде всего потому, что представляет собой трудовой резерв общества. Здоровье молодежи является значимым фактором и оказывает влияние на возможности профессионального обучения и рационального трудоустройства. Его ухудшение снижает репродуктивный, трудовой, образовательный и интеллектуальный потенциалы. Следует отметить, что на современном этапе в молодежной среде сформировался повышенный интерес к здоровому образу жизни: все больше молодых людей активно занимаются спортом, отказываются от вредных привычек, осознанно подходят к проблеме качества рациона, соблюдают режим питания.

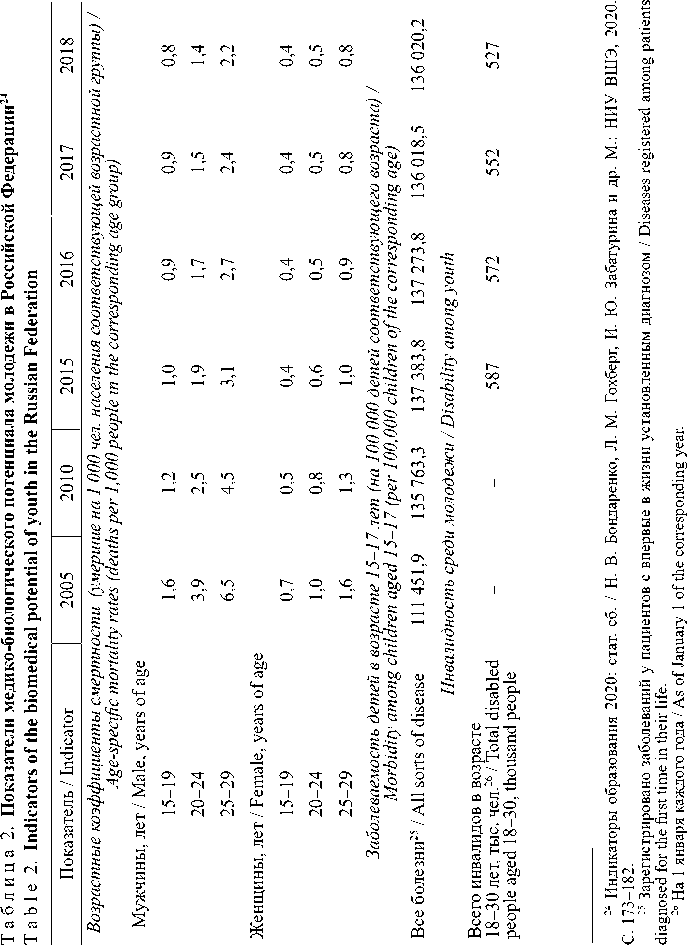

Основные показатели медико-биологического потенциала отечественной молодежи приведены в таблице 2. Согласно представленным данным,

■ Молодежь в возрасте 15–29 лет / Young people aged 15–29

■ Все население / Total population

Р и с. 4. Удельный вес молодежи в общей численности населения Российской Федерации, %22

F i g. 4. Share of youth in the total population of the Russian Federation, % за рассматриваемый период существенно снизились смертность и инвалидность среди молодежи. Показатель заболеваемости имеет тенденцию к росту и должен оцениваться как фактор деструктивного характера. Результаты ежегодного исследования агентства Bloomberg свидетельствуют, что в «доко-видном» рейтинге государств по уровню здоровья (Bloomberg Global Health Index – 2019) Россия занимала 95 позицию из 169 возможных. К числу факторов, обусловивших неудовлетворительное значение показателя, относится недостаточный уровень финансирования оцениваемой сферы. Если расходы на здравоохранение в США составляют до 17,0 % от ВВП, то в России – всего 5,3 %, и лишь 3,2 % приходится на государственные расходы. Одновременно детерминантами здоровья являются условия труда, качество жизни, экологические аспекты. Следовательно, необходимы качественные улучшения в указанных сферах. Результаты рассматриваемой рейтинговой оценки свидетельствуют о наличии рискообразущих факторов, ограничивающих доступность и качество медицинских услуг как для населения в целом, так и для молодежи23.

Определяющим элементом ювенального потенциала является образовательная компонента. В структуре качественных критериев ее оценки – образованность молодежи. Показатель охвата образованием населения в возрасте 15–19 лет в России за 2015 г. составил 87,2 % (что соответствует среднему значению показателя в межстрановых сопоставлениях). Процент охвата населения в возрасте 20–29 лет средним общим и средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих составлял 0,6 % (существенно ниже среднего уровня в межстрановых сопоставлениях), а средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена – 17,2 % (ниже среднего уровня)27.

Для государств с высоким уровнем развития влияние ювенального потенциала на экономическую динамику будет существенным в случае смещения фокуса приоритетов образовательной политики с уровня охвата населения образованием на повышение его качества. Сказанное означает, что система образования должна обеспечивать уровень знаний, умений и навыков, который позволит решить ключевую для повышения конкурентоспособности отечественной экономики задачу – увеличение производительности труда.

По инициативе Организации экономического сотрудничества и развития в рамках международной программы PISA осуществляется мониторинг качества образования. Его задача заключается в оценке того, насколько обучающиеся из разных стран, достигшие 15-летнего возраста и получившие обязательное общее образование, обладают знаниями и умениями, необходимыми для достижения успеха в будущем. Исследование проводится с периодичностью один раз в три года. В 2018 г. в нем приняли участие около 600 тыс. школьников из 79 стран. Согласно тестированию, обучающимися из России были продемонстрированы следующие результаты: среднее количество баллов по математике – 488 (30-е рейтинговое место), естественным наукам – 478 (33-е рейтинговое место), чтению – 479 баллов (31-е рейтинговое место). Российская Федерация отмечена как одна из 14 стран-участниц, которые улучшили свои результаты по читательской и математической грамотности за три последних цикла28. К числу международных индикаторов качества среднего общего образования относятся и результаты тестирования TIMSS (международное исследование качества математического и естественно-научного образования). Они показывают, что успеваемость российских школьников 8 класса превышает средний мировой уровень и продолжает расти29.

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 28, № 4, 2020

-

Одновременно со сказанным выше считаем необходимым отметить, что состояние и эффективность системы школьного образования оцениваются неоднозначно. Более того, сами используемые подходы могут быть расценены как рискообразующий фактор: с введением ЕГЭ они сфокусированы на том, чтобы подготовить учащихся к поступлению в вуз, а не нацелены на формирование у молодежи столь необходимых социокультурных ценностей и навыков.

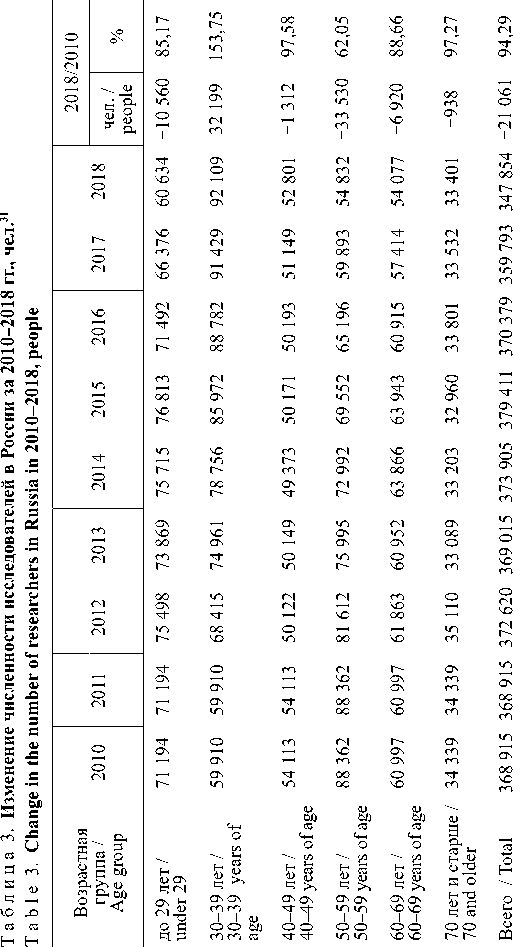

Высокая значимость образования в качестве фактора, обеспечивающего оптимальную структуру не только общества, но и государства (поскольку является ключевым элементом системы социальных лифтов), не вызывает сомнений. Отечественные ученые обосновали, что оптимальная структура общества, обеспечивающая его устойчивое развитие, представляет собой некую «пирамиду знаниевых уровней». Соотношение элементов пирамиды соответствует принципу Парето. Верхний уровень (20 %) занимают исследователи (ученые и преподаватели вузов, генерирующие знания)30. Однако вызывает опасения тот факт, что на современном этапе социально-экономического развития России происходит сокращение численности исследователей (на 21 061 чел. (5,71 %) за 2010–2018 гг.) (табл. 3). С точки зрения межстрановых сопоставлений ситуация также не является типичной. В экономически развитых и имеющих высокий уровень инновационного развития государствах (США, страны Европейского союза, Китай и др.) наблюдается обратное. Например, в Корее за сопоставимый период численность исследователей увеличилась на 329 %. Наибольшие же опасения вызывает выраженная отрицательная динамика численности исследователей в возрасте до 29 лет, что означает снижение ювенального потенциала [17].

Эксперты Международной организации труда в качестве фактора, сдерживающего развитие промышленного сектора, отмечают диспропорции образовательной структуры общества: удельный вес граждан, имеющих высшее образование, не должен превышать удельный вес лиц со средним образованием более чем на 20 %. В России ситуация выглядит следующим образом: до 60 % экономически активного населения получило высшее образование, в то время как охват экономически активного населения средним образованием не превышает 30 % [18; 19].

Еще одной проблемой, препятствующей обеспечению ювенального потенциала инновационной экономики, являются структурные диспропорции в системе образования. Так, вузы России заметно «тяготеют» к подготовке выпускников экономико-управленческих специальностей. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в России в 2016 г. наибольшее количество выпускников приходилось на группу специальностей и направлений подготовки «экономика и управление» – 88,9 тыс. чел. (48 % всех выпускников), на втором месте – гуманитарные науки, где количество выпускников составило 81,5 тыс. чел. (44 % всех выпускников).

31 Составлено по материалам официального сайта Федеральной службы государственной статистики. URL: folder/14477 (дата обращения 03.05.2020).

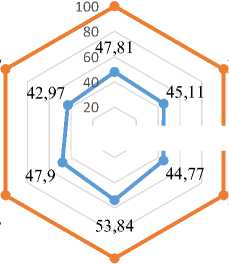

На рисунке 5 представлены результаты оценки параметров ввода и вывода Глобального индекса конкурентоспособности талантов 2020 г. для России. Значение GTCI равно 47,07. Ведущие позиции в мировом рейтинге по рассматриваемому показателю занимают Швейцария (81,26), США (79,09), Сингапур (78,48). Из диаграммы видно, что идентифицированный уровень каждой из оцениваемых позиций не является высоким. Тем не менее возможности, связанные с сохранением талантов, оценены выше прочих, а оценка результата прилагаемых усилий, выражающегося в совокупности фундаментальных знаний и исследовательских навыков, ниже, чем других показателей.

Включать / Enable

45,11

42,97

44,77

60 7,81

47,9

Выращивать / Grow

Привлекать / Attract

Сохранять / Retain

Фундаментальные знания и исследовательские навыки / Global knowledge skills

Профессиональнотехнические навыки / Vocational and technical skills

Р и с. 5. Оценка параметров ввода и вывода GTCI для России в 2020 г.32

F i g. 5. Estimation of input and output parameters of GTCI for Russia in 2020

В таблице 4 систематизированы проблемы, влияние которых ограничивает воспроизводство и реализацию талантов.

В настоящее время сама концепция ювенального потенциала находится на этапе формирования. В этой связи научный поиск подхода, позволяющего с качественной и количественной точек зрения оценить его в виде фактора инновационного развития и смены технологического уклада, – важнейшая методологическая задача. В контексте сказанного, глобальный индекс конкурентоспособности талантов представляет безусловный интерес, поскольку является интегральным показателем обеспечения потребности национальных экономик профессионально-техническими навыками, фундаментальными знаниями и потенциала к их генерированию.

Т а б л и ц а 4. Факторы, ограничивающие возможности воспроизводства и реализации талантов в экономике Российской Федерации33

T a b l e 4. Factors reducing possibilities of reproduction and realization of talents in the economy of the Russian Federation

|

Область возникновения / Area of origin |

Сдерживающие факторы / Constraints |

|

1 |

2 |

Включать / Enable

|

Устойчивость / Sustainability |

Сохранять / Retain Социальная незащищенность / Social insecurity |

Окончание табл. 4 / End of table 4

Навыки высокого уровня / High level skills

Влияние на экономику / Talent impact

|

Стиль жизни / Lifestyle |

Низкий уровень личной безопасности / Low level of personal safety Несоблюдение санитарных норм / Non-compliance with sanitary standards |

Профессионально-технические навыки / Vocational and technical skills

|

Навыки среднего уровня / Mid-level skills Трудоустройство / Employment |

Низкий охват населения средним образованием / Low proportion of the population with secondary education Профессионально-квалификационный уровень работников выше требований рабочего места / The professional and qualification level of workers is higher than the requirements of the workplace |

Фундаментальные знания и исследовательские навыки / Global knowledge skills

Недостаточное количество ученых-исследователей и инженеров высокой квалификации / Insufficient number of highly qualified research scientists and engineers

Низкий удельный вес инновационной продукции в общем объеме / Low share of innovative products in the total volume

Низкая результативность инновационной деятельности / Low efficiency of innovation activity

Низкий удельный вес публикаций российских ученых в международных научных журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus / Low share of publications by Russian scientists in international scientific journals indexed by Web of Science and Scopus

Большая часть предпосылок включения, привлечения, выращивания и сохранения талантов имеет непосредственное отношение к сфере обеспечения ювенального потенциала общества. Вместе с тем очевидны и ограничения использования методики GTCI. Универсальный алгоритм, применяемый при подсчете значения индекса, с одной стороны, позволяет провести сравнительный анализ и выявить конкурентные преимущества и проблемы, актуальные для различных стран, а с другой - не учитывает особенности, обусловленные специфичной для каждого государства траекторией экономического развития. С учетом сказанного, перечень негативных факторов, перечисленных в таблице 4, не является исчерпывающим применительно к сложившейся барьерной среде в современной экономике России. В частности, к числу «выпадающих», по-нашему мнению, относятся факторы, ограничивающие спрос на компетенции экономики знаний и тем самым препятствующие трансформации ювенального потенциала общества в человеческий капитал будущего.

Обсуждение и заключение. В одной из работ И. Г. Русяк отмечает: «Инвестиции в образование способствуют формированию высококвалифицированных специалистов, труд которых оказывает наибольшее влияние на темпы экономического роста. Капиталовложения в здоровье приводят к сокращению заболеваемости и смертности, продлению трудоспособной жизни человека… Капиталовложения в культуру снижают уровень криминализации общества, повышают творческий потенциал человеческой личности, формируют нравственные ценности человека, что в конечном счете сказывается на эффективности экономики» [20]. Результаты исследования показывают, что на текущем этапе условия воспроизводства ювенального потенциала в России не позволяют отреагировать на инновационные вызовы. Для изменения ситуации требуется преломление тенденции недофинансирования отраслей экономики, обеспечивающих воспроизводство ювенального потенциала [10]. Повышение образовательного и научного уровней также предполагает расширение спроса на знания и государственного стимулирования этой сферы.

Как было отмечено выше, одной из причин низкой степени капитализации ювенального потенциала является недостаточный спрос на талантливых молодых специалистов, обладающих высокой квалификацией, что обусловлено такими объективными причинами, как слабая диверсификация экономики; ее деиндустриализация; недостаточная и существенно отстающая доля наукоемких производств от сложившейся в экономиках государств, лидирующих в сфере инновационного развития.

Вместе с тем и в сфере, обеспечивающей их предложение, накопилась критическая масса нерешенных проблем. Увеличивающееся количество абитуриентов вузов должно быть подкреплено соответствующим объемом финансирования, в то время как образовательные программы учреждений высшего образования должны быть ориентированы не только на спрос, предъявляемый вчерашними школьниками и их родителями, но и на потребности, обусловленные спецификой инновационного развития промышленности и бизнеса (в том числе стратегические).

Система среднего образования является не менее значимым фактором воспроизводства неоиндустриальных производительных сил, нуждается в популяризации и существенной модернизации. При этом необходимо учесть объективный характер устаревания рабочих профессий. В государствах, занимающих лидирующие позиции в области инновационного развития, уже в начале 2000-х гг. оно происходило со скоростью 5–7 лет. По мере повышения темпов научно-технического прогресса динамичность рассматриваемых процессов также меняется. Интенсивность процессов актуализации структуры и содержания дисциплин, совершенствования методов преподавания должна быть соответствующей. Сфера среднего профессионального образования наряду с высшей школой должна представлять собой звено системы, обеспечивающей возможность образования в течение всей жизни, профессиональную переподготовку молодежи и развитие профессиональных компетенций и повышения квалификации за пределами периода получения основной профессии.

Основа стратегической конкурентоспособности страны – формирование у молодежи универсальной компетенции на всех этапах обучения. Применительно к школьному уровню образования сказанное означает необходимость повышения его практико-ориентированности, обеспечение не только высоких значений показателей освоения отдельных предметов, но и развитие модели, основанной на трех составляющих результативности: предметной, личной, метапредметной. Индивидуальный образовательный вектор могло бы усилить использование параллельно с традиционной формой онлайн-обучение, учитывающее способности и индивидуальные особенности каждого ребенка.

С точки зрения обеспечения потенциала здоровья как неотъемлемого элемента ювенального потенциала важно ориентировать отечественную систему здравоохранения на решение следующих задач:

-

а) предупреждение и снижение заболеваемости и инвалидности среди молодежи;

-

б) повышение качества жизни представителей молодого поколения;

-

в) разработку государственной политики здоровьесбережения молодежи; определение нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов ее реализации34 [18; 20].

Рассмотренная выше «знаниевая пирамида», соответствующая оптимальной социальной структуре общества, предполагает обеспечение численности исследователей в экономике, равной 600 тыс. чел., в том числе 8 исследователей в возрасте до 29 лет на 1 тыс. чел. экономически активного населения.

Учитывая высокую наукоемкость процесса воспроизводства интеллектуального капитала и принимая во внимание сложившуюся в сфере научноисследовательских и опытно-конструкторских работ ситуацию, считаем необходимым увеличить частные и государственные вложения в эту сферу не менее чем до 2,0 % на конец 2020 г., 2,0–2,5 % – к 2025 г., 2,7–3,0 % – к 2030 г.35.

Выявленные диспропорции и идентифицированные факторы позволяют определить условия эффективной реализации ювенального потенциала в качестве социального ресурса поступательного развития российской экономики и определяющего фактора формирования производительных сил будущего. Учитывая, что области возникновения выявленных проблем соотносятся с различными сферами социально-экономического развития, формирование отраслей экономики знаний, повышение инновационного уровня производства, результативности труда и конкурентоспособности национального хозяйства возможны лишь в случае системного подхода к развитию человеческого и ювенального потенциала.

J^

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов при принятии управленческих решений федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам развития сферы образования и науки, а также здравоохранения. Кроме того, статья будет полезна представителям научного и бизнес-сообщества, а также всем интересующимся вопросами экономического развития и ювенального потенциала.

Список литературы Ювенальный потенциал как социальный ресурс экономического развития в условиях смены технологического уклада

- Acemoglu, D. Introduction to Modern Economic Growth / D. Acemoglu. - Princeton : Princeton Univ. Press, 2008. - 739 p. - URL: https://www.amazon.com/Introduction-Mod-ern-Economic-Growth-Acemoglu/dp/0691132925 (дата обращения: 03.05.2020).

- Romer, D. Advanced Macroeconomics / D. Romer. - London : McGraw-Hill Education, 2011. - 736 p. - URL: https://www.amazon.com/Advanced-Macroeconomics-Mc-Graw-Hill-Economics-David/dp/0073511374 (дата обращения: 03.05.2020).

- Azariadis, C. Intertemporal Macroeconomics / C. Azariadis. - Blackwell : Oxford, 1993. - 528 p. - URL: https://www.amazon.com/Intertemporal-Macroeconomics-Cos-tas-Azariadis/dp/1557863660 (дата обращения: 03.05.2020).

- De la Croix, D. A Theory of Economic Growth. Dynamics and Policy in Overlapping Generations / D. De la Croix, P. A. Michelle. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - 398 p. - URL: https://www.amazon.com/Theory-Economic-Growth-Over-lapping-Generations/dp/0521001153 (дата обращения: 03.05.2020).

- Agenor, P. A Computable Overlapping Generations Model for Gender and Growth Policy Analysis / P. Agenor. - DOI 10.1017/S136510051500036X // Macroeconomic Dynamics. - 2017. - Vol. 21, issue 1. - Pp. 11-54. - URL: https://www.cambridge.org/core/ journals/macroeconomic-dynamics/article/computable-overlapping-generations-mod-el-for-gender-and-growth-policy-analysis/7A9734F4BFF5602857A6583FA4DDA3FA (дата обращения: 03.05.2020).

- Burkhard, H. The Overlapping Generations Model / H. Burkhard. - DOI 10.1007/978-3-030-00989-2_3 // Public Economics. The Macroeconomic Perspective. - Springer, Cham, 2019. - Pp. 63-98. - URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-00989-2_3 (дата обращения: 03.05.2020).

- Шестакова, Н. Н. Человеческий капитал молодого поколения как инновационный потенциал общества / Н. Н. Шестакова, М. Б. Скворцова // Труды карельского научного центра РАН. - 2013. - № 5. - С. 129-139. - URL: http://resources.krc.karelia.ru/ transactions/doc/trudy2013/trudy_2013_5_129-139.pdf (дата обращения: 03.05.2020). -Рез. англ.

- Ильинский, И. М. Молодежь как будущее России в категориях войны / И. М. Ильинский // Знание. Понимание. Умение. - 2005. - №2 3. - С. 5-17. - URL: http:// www.zpu-journal.ru/zpu/2005_3/Ilinskiy/1.pdf (дата обращения: 03.05.2020).

- Рязанов, В. Т. Время для новой индустриализации: перспективы России / В. Т. Рязанов // Экономист. - 2013. - N° 8. - С. 3-33. - URL: https://www.elibrary.ru/item. asp?id=21467406 (дата обращения: 03.05.2020).

- Маслова, И. Социальный потенциал развития экономики / И. Маслова // Вестник Института экономики Российской академии наук. - 2008. - № 2. - С. 37-53. -URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-potentsial-razvitiya-ekonomiki (дата обращения: 03.05.2020).

- The Life of Young Russia: Value Orientations and Life Paths / T. D. Kosintseva, N. G. Khairullina, I. N. Gluhih [et. al.] // Espacios. - 2017. - Vol. 38, no. 56. - URL: https:// www.revistaespacios.com/a17v38n56/a17v38n56p25.pdf (дата обращения: 03.05.2020).

- "Service" Municipal Administration as Part of the Development of Youth Entrepreneurship in Russia / S. E. Martynova, Y. G. Dmitriev, M. M. Gajfullina, Y. A. Totskaya. - DOI 10.1007/s11205-016-1406-2 // Social Indicators Research. - 2017. -Vol. 133, no. 3. - Pp. 1151-1164. - URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-016-1406-2 (дата обращения: 03.05.2020).

- Social Health of Russian Youth: The Specificity of Social and Managerial Technologies of Formation / K. S. Chikaeva, L. I. Scherbakova, E. A. Karapetyan [et al.] // International Transaction Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies. - 2018. - Vol. 9, no. 6. - Pp. 515-525. - URL: https://tuengr.com/V09/515M.pdf (дата обращения: 03.05.2020).

- The Essence and Structural Elements of a Healthy Lifestyle of Students / L. M. Gai-sina, R. B. Shaikhislamov, R. R. Shayakhmetova [et al.] // Espacios. - 2019. - Vol. 40, no. 21. - URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n21/19402110.html (дата обращения: 03.05.2020).

- Matsumoto, A. Delay Growth Model Augmented with Physical and Human Capitals / A. Matsumoto, F. Szidarovszky. - DOI 10.1016/j.chaos.2019.109452 // Chaos, Solitons & Fractals. - 2020. - Vol. 130. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0960077919303984?via%3Dihub (дата обращения: 03.05.2020).

- Wang, W. Stochastic Delay Differential Neoclassical Growth Model / W. Wang, W. Chen. - DOI 10.1186/s13662-019-2292-0 // Advances in Difference Equations. -2019. - Article 355. - URL: https://advancesindifferenceequations.springeropen.com/arti-cles/10.1186/s13662-019-2292-0 (дата обращения: 03.05.2020).

- Илякова, И. Е. Воспроизводство интеллектуального капитала национальной экономики в условиях формирования нового технологического уклада / И. Е. Илякова // Вестник Евразийской науки. - 2019. - № 5. - URL: https://esj.today/PDF/68ECVN519.pdf (дата обращения: 03.05.2020). - Рез. англ.

- Устенко, В. С. Изменения в подходах к формированию образовательной структуры человеческого потенциала в период смены технологических укладов / В. С. Устен-ко. - Текст : непосредственный // Горизонты экономики. - 2015. - № 6. - С. 79-84.

- Тамбовцев, В. Л. Инновации и культура: важность методологии и анализа / В. Л. Тамбовцев. - DOI 10.32609/0042-8736-2018-9-70-94 // Вопросы экономики. -2018. - № 9. - С. 70-94. - URL: https://www.vopreco.ru/jour/article/view/452 (дата обращения: 03.05.2020). - Рез. англ.

- Русяк, И. Г. Оценка и моделирование динамики человеческого капитала / И. Г. Ру-сяк, К. В. Кетова // Современные наукоемкие технологии. - 2007. - № 9. - С. 56-58. -URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=25480 (дата обращения: 03.05.2020).