Южноуральские дахи и держава ахеменидов в V веке до н. э

Автор: Балахванцев Арчил Савелич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Среди открытых на Южном Урале ахеменидских импортов имеется египетский алабастр с именем Артаксеркса I. Анализ обстоятельств его правления позволяет сделать вывод о том, что сосуд попал на Урал как царский подарок одному из вождей дахов, которые приняли участие в подавлении восстания Инара в Египте в 456-454 гг. до н. э.

Дахи, ахемениды, алабастр артаксеркса i, восстание инара в египте

Короткий адрес: https://sciup.org/14737803

IDR: 14737803 | УДК: 94(355)

Текст научной статьи Южноуральские дахи и держава ахеменидов в V веке до н. э

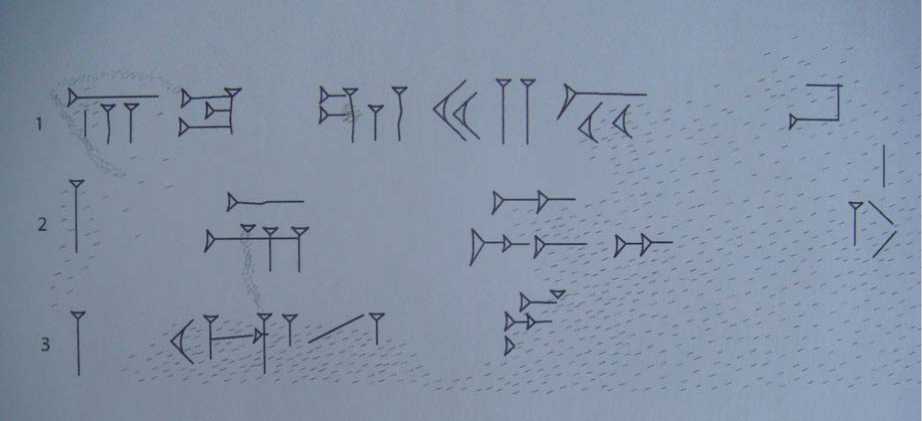

В мае 1971 г. в одном из раннесарматских курганов западной группы Ново-Кумакского могильника на восточной окраине г. Орска был обнаружен алабастр египетского производства. На плечиках сосуда находились расположенные в три горизонтальные строки клинописные надписи – древнеперсидская, эламская, аккадская (вавилонская), а ниже них, на тулове – заключенная в прямоугольник и читающаяся сверху вниз иероглифическая надпись: «Артаксеркс, фараон великий». Но если последняя дошла до нас практически без утрат, то клинописные строчки сохранились довольно плохо, о чем можно наглядно судить по опубликованным прорисовке [Савельева, Смирнов, 1972. С. 109. Рис. 3, в ] и транслитерации надписей [Савельева, Смирнов, 1972. С. 108; Mayrhofer, 1978. S. 28. § 5.2; Schmitt, 2001. S. 197. Nr. 8]. Поэтому в мае 2009 г. была выполнена новая прорисовка (см. рисунок) с добавлением не отмеченных прежде знаков, а также дана их транслитерация 1.

По поводу чтения имени «Артаксеркс» среди исследователей никогда не было никаких расхождений, но вопрос: какой титул – «царь» или «великий царь» – стоял в клинописных надписях после имени, вызвал споры. Э. А. Грантовский после изучения алабастра пришел к выводу, что для титула «великий царь» просто не хватает места [Савельева, Смирнов, 1972. С. 108; Savelyeva, 1973. P. 3]. Р. Шмитт, признавая, что относительно титула Артаксеркса могут быть различные мнения [Schmitt, 2001. S. 197] 2, все-таки сопоставлял орский алабастр с экземпляром из Берлина, у которого в иероглифической надписи Артаксеркс представлен с титулом «великий царь», а в клинописных – «царь» [Ibid. S. 196. Nr. 3].

Транслитерация клинописных надписей выглядит следующим образом:

(древнеперс.): ar-ta-ax-sh-[as-sa].

(элам.): mir-tak-[ik-sha-ash-sha].

(вавилон.): mar-t[a ...] 3.

Прорисовка клинописных надписей

В первой строке имя Артаксеркса читается почти полностью. Во второй надписи полностью сохранились два первых знака с предшествующим детерминативом для мужских имен. В третьей строке также уцелел детерминатив мужского имени и знак -ar; от следующего знака -ta сохранились только горизонтальные клинья, а из трех вертикальных – лишь верхняя часть крайнего левого.

Т. Н. Савельева отвергла кандидатуры Артаксеркса II и Артаксеркса III применительно к роли изначального владельца орского алабастра, поскольку первый из них никогда не правил Египтом, а второй царствовал в нем довольно короткое время [Савельева, Смирнов, 1972. С. 110; Savelyeva, 1973. P. 5]. Однако согласиться с такими аргументами трудно. В самом деле, восстание Амиртея в Египте началось ок. 405 г. до н. э. и поначалу охватило лишь Дельту. Только к 401 г. до н. э. восстание распространилось на всю страну (Xen. Anab. II. 1. 14), а в 400 г. до н. э. капитулировали последние персидские гарнизоны в Верхнем Египте [Дандамаев, 1985. С. 206; Bresciani, 1985. P. 512].]. Таким образом, если ограничиться только общеисторическими соображениями, то и Артаксеркс II, правивший в Египте в 404–401 гг. до н. э., и его сын, восстановивший на четыре года персидское господство в долине Нила в 342 г. до н. э. [Morkot, 1991. P. 330; Briant, 2002. P. 1029–1031], теоретически могли быть теми царями, для одного из которых изготовили орский алабастр.

Вопрос о том, какой именно Артаксеркс был первым хозяином этого сосуда, решается лишь на основе наблюдений за эволюцией ахеменидской эпиграфики. Дело в том, что, как показывает собранный Р. Шмиттом материал, уже начиная с царствования Дария II (423–404 гг. до н. э.) на печатях ахеменидских царей и чиновников перестает использоваться эламская и вавилонская клинопись [Schmitt, 1981]. При Артаксерксе II (404–359 гг. до н. э.) сфера употребления эламской и вавилонской письменностей еще больше сокращается и ограничивается теперь лишь царскими надписями 4, а при Артаксерксе III (359–338 гг. до н. э.) исчезает и там [Vallat, 1977; Schmitt, 2009. S. 40]. Естественно, что данные обстоятельства не позволяют относить сосуд с эламской и вавилонской клинописью ко времени правления Артаксеркса II или его сына. Интересно, что и среди сосудов с именем Дария нет таких, которые могли бы быть приписаны Дарию II [Савельева, Смирнов, 1972. С. 110; Schmitt, 2001. S. 191]. Видимо, изготовление сосудов с именами ахеменидских царей в Египте при нем уже прекратилось. Таким образом, орский алабастр можно датировать только временем царствования Артаксеркса I (465–424 гг. до н. э.). Т. Н. Савельева, основываясь на проявившейся в египетской эпиграфике тенденции к сокращению царского титула, отнесла орский алабастр к первой половине его правления [Савельева, Смирнов, 1972. С. 111; Savelyeva, 1973. P. 6]. Представляется, что эта, безусловно, правильная точка зрения нуждается в уточнении. В самом деле, исходя из сочетания титулов в клинописных и иероглифических надписях, все сосуды с именем Артаксеркса можно разделить на три хронологические группы.

-

1. Титул «царь великий» в клинописных надписях сочетается с титулом «фараон великий» в иероглифике [Schmitt, 2001. S. 195. Nr. 1].

-

2. Титул «царь» в клинописных надписях сочетается с титулом «фараон великий» в иероглифике [Schmitt, 2001. S. 196. Nr. 3; Савельева, Смирнов, 1972. С. 108; Savelyeva, 1973. P. 3].

-

3. Титул «царь» в клинописных надписях сочетается с титулом «фараон» в иероглифике [Schmitt, 2001. S. 195. Nr. 2; S. 196. Nr. 4; S. 198. Nr. 11].

Очевидно, что сосуды первой группы изготовлялись в самом начале правления Артаксеркса I. Верхней границей для них стало восстание Инара, пик которого пришелся на 459– 456 гг. до н. э. Трудно предположить, что в то время, когда даже столица сатрапии – Мемфис – попал в руки мятежников, египетские ремесленники продолжали изготовлять изделия с именем персидского царя. Весьма вероятно, что в эти годы производство сосудов для дворцового обихода было приостановлено. Сосуды третьей группы я, в полном согласии с Т. Н. Савельевой (см.: [Савельева, Смирнов, 1972. С. 111; Savelyeva, 1973. P. 6]), отношу ко второй половине правления Артаксеркса I (ок. 445–424 гг. до н. э.), когда в иероглифике стал использоваться сокращенный титул «фараон». Что же касается алабастров второй хронологической группы, включая и сосуд из Орска, то их следует датировать периодом между поражением восстания и серединой 40-х гг. V в. до н. э.

Алабастр с именем Артаксеркса по праву занимает почетное первое место среди других находок ахеменидских престижных ценностей на Южном Урале. Вопрос о причинах их попадания в данный регион уже давно дебатируется в науке [Балахванцев, 2010. С. 116]. Мне уже приходилось высказываться в том смысле, что обнаруженные на Урале золотые браслеты и гривны, посуда из драгоценных металлов у Ахеменидов были символом знатности самого высокого ранга, а также служили своеобразными «орденами», единственным источником пожалования которых мог быть только Великий царь. Поэтому непременным условием функционирования подобной системы было исключение символов знатности и отличия из сферы купли-продажи: в противном случае их смог бы приобрести любой желающий, обладающий достаточными средствами (подробнее см.: [Балахванцев, 2010. С. 117–118]).

Сказанное в полной мере относится и к алебастровому сосуду из Орска. Во-первых, он являлся царской собственностью. Во-вторых, такие сосуды входили в число царских даров. Так, по свидетельству Геродота, Камбис после завоевания Египта, наряду с золотой гривной и браслетами, подарил царю эфиопов алабастр с миррой (Hdt. III. 20).

Все это, вместе взятое, позволило мне в 2008 г. предположить, что «наиболее вероятной причиной появления ахеменидских импортов на юге Урала является установление тесных военно-политических контактов между местными кочевниками и Ахеменидами» [Балахван-цев, Яблонский, 2008. С. 37]. Дальнейшая разработка этой темы навела меня в 2010 г. на мысль о том, что только одно событие [Балахванцев, 2010. С. 119–120] в рамках иранской истории V в. до н. э. могло привести к появлению ахеменидских импортов на Южном Урале – египетское восстание 60–50 гг. V в. до н. э.

В июне 465 г. до н. э. был убит Ксеркс I [Walker, 1997] и на престол Ахеменидов взошел его сын Артаксеркс I (465–424 гг. до н. э.). Однако претензии на трон предъявил и другой сын Ксеркса – Виштаспа, стоявший во главе сатрапии Бактрия. Виштаспа восстал, и царю удалось подавить мятеж лишь ценой огромных усилий (Ctes. FGrH 688 F 14. 35; Plu. Them. 31. 2) [Дандамаев, 1985. С. 177; Briant, 2002. P. 570]. Именно в этот период, когда персидское государство было серьезно ослаблено (Diod. XI. 71. 3), вспыхнуло восстание в Египте 5. Вставший во главе повстанцев ливиец Инар и действовавший совместно с ним саи- сец Амиртей сначала овладели западной частью Дельты, а затем и всем Нижним Египтом (Hdt. III. 15; Th. I. 104. 1). На подавлении восстания выступил сатрап Египта Ахемен, сын Дария I. Однако Инару удалось наголову разбить персидскую армию в битве при Папремисе в 460 г. до н. э., а сам Ахемен был убит (Hdt. III. 12. 4; VII. 7). Окрыленные своими успехами, восставшие заключили союз с Афинами, которые в то время действовали против Кипра. В 459 г. до н. э. в Египет прибыла афинская эскадра в составе двухсот кораблей. Египтяне и афиняне захватили столицу сатрапии – Мемфис и приступили к осаде его цитадели – «Белых стен», где укрылись остатки персидских войск (Th. I. 104. 1–2; Diod. XI. 71. 3–6, 74). Власть Инара распространилась даже на находящийся далеко на юге оазис Харга, откуда происходит демотический остракон, датированный вторым годом его правления [Kuhrt, 2008. P. 321, n. 2].

Положение в Египте становилось для Артаксеркса критическим: находившиеся в «Белых стенах» персы не могли своими силами не только подавить восстание, но даже заставить восставших снять осаду. Расположенные в Верхнем Египте персидские гарнизоны не предпринимали против Инара никаких действий и были явно не прочь стать добычей победителя. В этой ситуации Артаксеркс принял идущее вразрез с ахеменидской практикой решение: он отправил в Спарту посольство с большой суммой денег, чтобы подтолкнуть Пелопонесский союз к вторжению в Аттику и вынудить афинян уйти из Египта (Th. I. 109. 2; Diod. XI. 74). Возникает вопрос: почему вместо формирования и отправки в Египет карательной армии царь прибегнул к дипломатии? Представляется, что его действия были обусловлены последствиями восстания в Бактрии. Дело в том, что сатрапу Бактрии подчинялись еще и амюргий-ские саки (Hdt. VII. 64; IX. 113) 6. Бактрийцы и саки считались в числе лучших персидских воинов (Hdt. VIII. 113). Но Артаксеркс не решился вручить судьбу своей империи вчерашним мятежникам. И когда надежды на спартанское вмешательство рухнули (Th. I. 109. 3; Diod. XI. 74), а собственных ресурсов, несмотря на все предпринимаемые меры (Plu. Them. 31. 2–3), явно недоставало, царю пришлось прибегнуть к помощи уральских кочевников.

Жившие в восточных районах Южного Урала дахи 7 попали в поле зрения Ахеменидов благодаря своим ежегодным меридиональным перекочевкам: весну и лето кочевники проводили на пастбищах в долине Урала и его притоков, а осень и зиму – в богатых кормами западных районах Присарыкамышской дельты Амударьи на границах Хорезма [Ягодин и др., 1978. С. 290; Вайнберг, 1992. С. 116]. Древнейшим письменным источником, в котором встречается упоминание о дахах, является «Антидэвовская надпись» Ксеркса [Kent, 1950. P. 151], относящаяся к 486–482 гг. до н. э. 8 Сын Дария, перечисляя подвластные ему dahyava 9 , отмечает в их числе Daha . Конечно, нет надобности предполагать, что дахи были силой покорены Ксерксом [Дандамаев 1985, С. 175], скорее, речь может идти о добровольном и, по сути, номинальном признании персидского господства и принятии обязательств приносить дары в обмен на возможность пользоваться зимними пастбищами.

Получив подарки и обещание еще больших милостей, вожди дахов 10, как я предполагаю, согласились помочь царю. Дружины кочевников приняли участие в карательном походе персидской армии под командованием Мегабиза (Багабухши) в Египет. В 456 г. до н. э. Мегабиз разбил Инара, заставил восставших вместе с афинянами бежать на остров Просопитиду в Дельте и после долгой осады в 454 г. до н. э. захватил его. Большинство повстанцев погибло, Инар был взят в плен и казнен, и лишь Амиртей сумел сохранить свое независимое от персов царство в болотах западной части Дельты (Th. I. 109. 4, 110, 112. 3; Isoc. VIII. 86; Diod. XI. 77. 1–5).

Вожди дахов были щедро вознаграждены Артаксерксом за оказанную помощь. Именно тогда один из них и получил в награду алабастр, производство которых для царской сокровищницы возобновилось как раз в это время. Участие южноуральских дахов в подавлении египетского восстания укрепило их связи с ахеменидской администрацией и подготовило почву для последующего переселения части этого племени на территорию Средней Азии.