К 20-летию запуска на орбиту российских телекоммуникационных спутников связи «Ямал-200»

Автор: Бранец Владимир Николаевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Статья в выпуске: 4 (43), 2023 года.

Бесплатный доступ

ОАО «Газком» (сейчас - АО «Газпром космические системы») осуществляет космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем. Оно создало, эксплуатирует и развивает систему спутниковой связи «Ямал», в которую входит геостационарный спутник связи «Ямал-200», эксплуатация которого на орбите продолжается уже 20лет. В статье изложены основные достижения и результаты деятельности группы инициативных специалистов и разработчиков ОАО «Газком» и НПО «Энергия», стоявших у истоков разработки и создания современной отечественной телекоммуникационной системы.

Спутниковая система связи, геостационарная орбита, современные виды телекоммуникаций

Короткий адрес: https://sciup.org/143181062

IDR: 143181062 | УДК: 629.78.076.6:521.3

Текст научной статьи К 20-летию запуска на орбиту российских телекоммуникационных спутников связи «Ямал-200»

Задача создания отечественной экономически эффективной спутниковой системы связи нового поколения для страны, перешедшей к рыночной экономике, казалась в начале 1990-х гг. совершенно невыполнимой. Сложность поставленной задачи определялась целым рядом обстоятельств. Во-первых, разработка космической системы связи, как и разработка любой другой космической системы, требовала серьёзных финансовых ресурсов и достаточно длительного срока исполнения (порядка пяти-шести лет). Начальный и определяющий этап разработки пришёлся на последнее десятилетие двадцатого века, когда наша страна находилась в состоянии жёсткого экономического кризиса, и потому нельзя было рассчитывать на какую-либо финансовую помощь со стороны государства. А во-вторых, оставшийся после Советского Союза технический уровень создававшихся в стране спутников связи по своим техническим и эксплуатационным параметрам серьёзно уступал современным западным спутникам.

исторические предпосылки создания спутниковой системы

В НПО «Энергия» задачу создания современной телекоммуникационной системы инициировало малое предприятие — консорциум «Космическая регата», созданный в 1990 г. для участия в международном конкурсе «Колумбус – 500», объявленном в честь наступающего 500-летия открытия Америки мореплавателем Х. Колумбом.

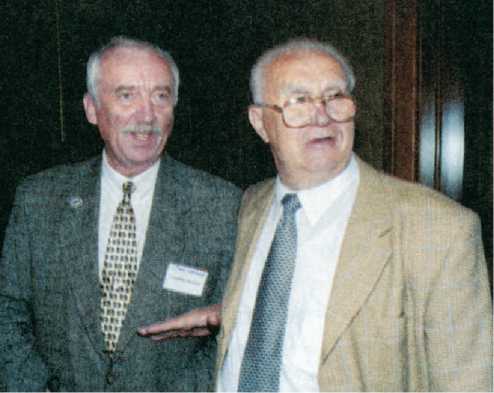

Генеральным директором этого малого предприятия был выбран молодой специалист, окончивший в 1984 г. Московский физико-технический институт, Николай Николаевич Севастьянов. Именно он сумел найти решение крайне сложной и трудной задачи — управления разработкой и реализацией проекта создания современной телекоммуникационной системы на основе нового отечественного спутника связи [1]. Дорога к успеху никогда не бывает простой и лёгкой, и хорошо, что есть люди, которым удаётся её пройти (рис. 1).

Рис. 1. Генеральный директор НПО «Энергия» Ю.П. Семёнов и генеральный директор ОАО «Газком» Н.Н. Севастьянов [2]

Первым шагом на этом трудном пути оказался проект организации телефонной связи с центром страны северных газодобывающих предприятий, который был разработан под руководством Н.Н. Севастьянова и по его инициативе предложен руководителям этих предприятий. Эта связь была очень нужна работникам, живущим в труднодоступных и суровых условиях Крайнего Севера. Было предложено создать отдельное предприятие для выполнения этой задачи, получившее название ОАО «Газком». Документ о создании ОАО «Газком» подписали руководители северных газовых предприятий. Поскольку работы предполагалось выполнять на НПО «Энергия», было получено согласие его руководства, а позднее и руководства ОАО «Газпром» и «Газпромбанк», одобривших такое мероприятие. ОАО «Газком» было основано 2 ноября 1992 г. Его генеральным директором был назначен Н.Н. Севастьянов, который руководил предприятием в период с 1992 по 2005 г.

После создания ОАО «Газком» в НПО «Энергия» вышел приказ, определивший состав специалистов, которым поручалась разработка спутника связи. Руководитель предприятия Ю.П. Семёнов определил состав подразделений, участвующих в разработке, и назначил руководителя из числа близких к нему людей — автора этой статьи (рис. 2). Первые два года начавшиеся работы проходили очень непросто, в привычной манере работ, ранее выполнявшихся по заказу государства. В условиях ограниченного финансирования, без жёсткого управления разработкой, надежд на успешное решение новых задач становилось всё меньше и меньше. Николая Севастьянова к этой работе не привлекли, объяснив это тем, что «таким ответственным делом должны заниматься квалифицированные специалисты».

Рис. 2. В.Н. Бранец и Ю.П. Семёнов (фото из архива ПАО «РКК «Энергия»)

В 1993 г. Н.Н. Севастьяновым была предложена программа «Ямал-0», для осуществления которой ему пришлось вместе с рядом инициативных работников уволиться из НПО «Энергия» и перейти в ОАО «Газком». Он говорил, что любая стройка начинается с нулевого цикла, на котором закладываются базовые основы проекта: дороги, энергосети, строительные площадки и т. д. Тем самым он сосредоточил именно в ОАО «Газком» организацию работы по созданию сети наземных станций для предприятий «Газпрома» с использованием работающего на геостационарной орбите спутника связи «Горизонт». Это был спутник с герметичными отсеками и аналоговыми бортовыми системами, для работы с которым в Советском Союзе были построены уникальные наземные станции «Интеркосмос» с 20-метровыми антеннами. Низкая мощность этих спутников вынуждала использовать недешёвые наземные станции с большими диаметрами антенн и мощными передатчиками, что вызвало серьёзные трудности при развёртывании сети в условиях Крайнего Севера [3].

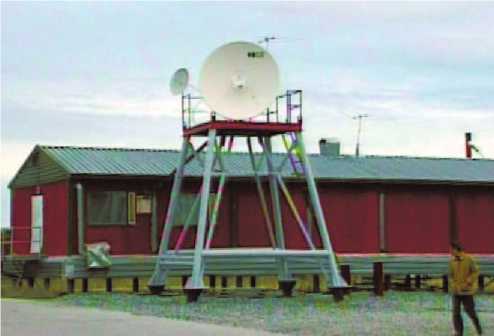

Первая наземная станция связи с пятиметровой антенной была установлена в 1994 г. в посёлке Ямбург (рис. 3). Одновременно с этим такую же антенну установили на крыше 10-этажного лабораторно-конструкторского корпуса НПО «Энергия». На телефонной станции НПО «Энергия» выделили номера, и в посёлке Ямбург у главного инженера появился первый московский номер. Вся комплектация (антенны, аппаратура связи) была отечественного производства. Связь обеспечивалась устройствами (усилителями, передатчиками, формирователями сигналов и т. д.) аналогового типа, использовавшимися и изготавливаемыми ранее нашей промышленностью. Однако в процессе эксплуатации быстро выявились недостатки аналоговой связи — так называемый эффект «эхо», возможность прослушивания параллельных разговоров и т. п. У ОАО «Газком» к этому времени уже имелся некоторый опыт использования цифровых модемов, установка которых в канал связи кардинально меняла ситуацию — связь получалась качественной, более того, в одном канале можно было за счёт мультиплексирования разместить несколько линий связи.

Рис. 3. Первая наземная станция в посёлке Ямбург [3]

Так, уже в этой задаче ОАО «Газ- ком» вышло на новое техническое решение — создание собственной наземной станции связи с использованием цифровых модемов. Такие станции оно начало устанавливать в новой сети связи, создаваемой в интересах предприятий «Газпрома». Николай Севастьянов образовал в «Газкоме» под- разделения, отвечающие за установку и эксплуатацию собственных станций связи. Менее чем за два года его предприятие создало на Севере сеть из 40 наземных станций, которые устанавливались в отдалённых и труднодоступных регионах нашей страны. Сеть станций росла из года в год большими темпами: в 2003-м г. она включала в себя 128 станций; в 2008-м — 249; а в 2012-м — 417 наземных станций связи. Одновременно с развёртыванием сети наземных станций молодая команда «Газкома» совершенствовала качество связи на основе цифровых технологий. Создание такой сети позволило «Газкому» выполнить ряд задач развития технологических процессов «Газпрома»: была создана спутниковая система контроля компании «Межрегионгаз», отвечающей за централизованный учёт и контроль поставок газа многочисленным потребителям по всей стране и за её пределами; была предложена и выполнена программа спутниковой системы магистральной высокоскоростной передачи данных ОАО «Газпром», были начаты работы по космическому комплексу связи телевидения в цифровом формате.

В 1995 г. вопрос о реализации программы «Ямал-0» был вынесен на повестку дня коллегии концерна «Газпром». Коллегия, проведённая с участием всех членов совета директоров и председателя правления ОАО «Газпром» Рэма Ивановича Вяхирева, заслушала доклад Н.Н. Севастьянова о результатах работы по развёртыванию сети наземных станций связи и приняла решение о распространении положительного опыта на все предприятия газовой отрасли.

работы над новым спутником

Дальше необходимо было форсировать работы по новому спутнику связи «Ямал-100», что соответствовало интересам заказчика. ОАО «Газпром» по инициативе Н.Н. Севастьянова выдаёт НПО «Энергия» техническое задание на создание и запуск на орбиту спутника связи «Ямал-100» (рис. 4). Появление этого обязывающего документа возымело своё действие, равно как и полученный НПО «Энергия» негативный опыт организации работ по этому спутнику за предыдущие два года. Всё это привело Юрия Павловича Семёнова, генерального конструктора предприятия, к совершенно нестандартному, но единственно правильному решению. Какую-то роль в этом сыграла, видимо, и новая должность президента корпорации, которую получил Юрий Павлович после акционирования предприятия в 1994 г. Он чувствовал ответственность и хорошо понимал, что успех сам собой не приходит. Это было одно из немногих решений, которые он принял без обсуждения со своим ближайшим окружением. Юрий Павлович предложил Николаю Николаевичу Севастьянову возглавить разработку спутника в НПО «Энергия», назначив его на должность своего заместителя. По предложению Н.Н. Севастьянова на предприятии создали дирекцию для контроля и координации работ по спутнику связи. Позднее в одном из своих выступлений перед коллективом сотрудников предприятия Юрий Павлович затронул эту тему: «Много было возражений и жалоб на молодых сотрудников из «Газкома» и его руководителя, но я принял решение, и по-другому нельзя. Надо дать им возможность сделать то дело, которое они начали. Вот вы, — обратился он к старому руководству проекта, — два года работали, а где результат?»

Рис. 4. Спутник связи «Ямал-100» [4]

Благодаря этому решению образовалась очень сильная связка предельно мотивированного и энергичного Н.Н. Севастьянова и требовательного Ю.П. Семёнова. Стали проводиться еженедельные совещания — оперативки, к которым дирекция готовила плакаты с оперативными вопросами. На этих оперативках принимались решения и, что самое главное, устанавливался жёсткий контроль за их исполнением. Севастьянов Н.Н. выстроил полный сквозной график работ: прохождения документации и материальной части по всем договорам (т. е. реальным компонентам разработки), хода создания конструкторской документации и графиков изготовления и испытаний изделия. В итоге примерно за четыре года был разработан новый спутник связи, отвечающий современным требованиям по энергетике передатчика, точности ориентации антенн спутника, точности его удержания в точке стояния и по ресурсу его функционирования на орбите.

У спутника связи из множества технических показателей основными являются три: мощность, выделяемая космическим аппаратом на приёмопередатчики бортовых ретрансляторов (транспондеров); количество транспондеров и полётный ресурс, т. е. время активной работы спутника на орбите. Последний советский серийный геостационарный спутник «Горизонт» при весе 2,6 т (полезный груз, выводимый ракетой-носителем (РН) «Протон» с разгонным блоком Д) имел следующие показатели: мощность на полезную нагрузку (ретранслятор) от 500 Вт до 1 кВт; ретранслятор содержал от двух до семи транспондеров; полётный ресурс составлял три года. К примеру, американский спутник HS 601 фирмы Hughes того же времени при весе 1,8 т имел следующие показатели: мощность на полезную нагрузку 4…7 кВт, до 50 транспондеров в ретрансляторе, ресурс 15 лет. Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва (НПО ПМ) подготовило модернизированные спутники «Галс» и «Экспресс», но запуск в 1994 г. двух «Экспрессов» с усовершенствованными ретрансляторами большей мощности оказался неудачным — они отказали на орбите.

дальнейшее развитие спутниковой системы

В это время в космической отрасли так или иначе инициативно велись разработки проектов создания спутников связи. Исходным мотивом инициативно проводить такие разработки для наших космических предприятий стал пример западных компаний, осуществлявших изготовление и запуск на орбиту спутников связи за счёт доходов от их эксплуатации. По просьбе нашего руководства Российское космическое агентство провело в 1996 г. совещание с приглашением представителей всех отечественных предприятий, занимающихся такими разработками. Выяснилось, что таких проектов существует около десяти. Лидером оказалось НПО Лавочкина. Его проект под названием «Купон» был основан на геостационарной спутниковой платформе «Аркон». Целью проекта было создание системы связи «Банкир». Он финансировался группой банков во главе со Сбербанком. Кроме того, можно упомянуть проекты «Зеркало» (разработка НПО «Кросна»), «Марафон», «Сигнал», «Садко» и др. (все — проекты частных компаний) для обеспечения фиксированной, подвижной и персональной связи с орбиты. Запуск на орбиту спутника «Купон» был выполнен РН «Протон» с разгонным блоком ДМ-2М в декабре 1997 г. Спутник проработал на орбите примерно один месяц и был потерян из-за отказов в бортовой электронике. После этого заказчик программу остановил. Остальные разработки к 2000 г. так и не вышли из стадии проекта. Такая ситуация свидетельствовала, с одной стороны, о высоком творческом потенциале и готовности специалистов страны к созданию инновационных разработок в области телекоммуникаций. С другой стороны, уже выполненные и доведённые до изготовления и запуска проекты показали техническую и технологическую неготовность космической отрасли к созданию современных спутников связи.

Имеет смысл коротко перечислить те инновационные решения, которые были внедрены при проектировании, изготовлении и отработке спутника связи «Ямал-100», который явился базовой моделью для последующих спутников этой серии, в т. ч. для «Ямал-200». В первую очередь, это отказ от герметичных отсеков в конструкции спутника [5]: корпус изделия предельно лёгкий, с пассивными теплопроводящими элементами и радиаторами, поворотными солнечными батареями (по одной оси вращения с помощью управляемых приводов), что позволило сделать вес спутника равным половине веса полезного груза, выводимого РН «Протон-К» совместно с разгонным блоком ДМ на геостационарную орбиту. Для задач управления на спутнике был разработан резервированный вычислительный комплекс, решающий все задачи управления, были применены инерциальные измерители угловой скорости, новые оптические звёздные датчики на ПЗС-матрицах (прибор с зарядовой связью) и солнечные датчики на ПЗС-линейках. Управление ориентацией выполнялось инерционными маховиками, манёвры изменения орбиты — с помощью электрореактивных ксеноновых ракетных двигателей [6, 7]. Точность ориентации антенн 0,1 ° , точность удержания спутника в заданной точке на орбите 0,1 ° . Вся аппаратура служебного борта была отечественного производства, отвечала требованиям работы в вакууме в условиях радиации и имела срок активного существования (работы) не менее 10 лет. Для разработки аппаратуры бортового ретранслятора в «Газкоме» были привлечены специалисты отечественного профильного предприятия МНИИРС (была создана группа в структуре «Газкома»). С помощью американской компании SSL были спроектированы высокоэффективные ретрансляторы. Также этой компании был заказан цифровой блок для бортовой радиолинии.

Сотрудниками ОАО «Газком» совместно со специалистами РКК «Энергия» на её территории был разработан центр управления двумя спутниками «Ямал-100». Изготовление ретрансляторов осуществлялось на производстве РКК «Энергия» (после приватизации — НПО «Энергия») специалистами ОАО «Газком». Руководил работами Александр Герасимович Орлов — бывший сотрудник МНИИРС, лауреат Государственной премии. Заметим, что эта же команда ОАО «Газком» разработает более мощные бортовые ретрансляторы для спутников «Ямал-200» и последующего «Ямал-300». Многолучевая антенная система спутника «Ямал-100» была разработана в одном из отделов РКК «Энергия», изготовлена и отработана на приборном производстве предприятия.

Запуск РН «Протон» с разгонным блоком Д и двумя спутниками «Ямал-100» состоялся 6 сентября 1999 г. РН штатно вывела связку спутников с разгонным блоком на низкую орбиту, далее несколькими включениями ракетного двигателя блока Д спутники были доставлены на геостационарную орбиту. После отделения спутников наш центр управления в г. Королёве должен был взять на себя управление их полётом. К сожалению, один из спутников — «Ямал-101» — на связь не вышел, несмотря на все наши попытки с ним связаться. Однако «Ямал-102» начал выполнять все задания центра управления. В мае 2000 г. решением Государственной комиссии комплекс «Ямал-102» был принят в штатную эксплуатацию. Позднее пришло понимание, что отказ одной из бортовых систем на «Ямал-100» был платой за то, что все бортовые системы этого спутника были новыми. Мы ещё раз обратились к опыту инновационных разработок в космической технике, и выяснилось, что считается нормой, когда объём новой аппаратуры на спутнике не превышает 10% от общего её числа. Желательно, чтобы большая часть оборудования спутника уже имела лётную квалификацию. Когда мы начинали разработку, то понимали, что использование нового приборного оборудования увеличивает риски, однако у нас не было выбора — нужно было преодолеть наше огромное отставание от западных спутников, не оставлявшее нам (и нашей стране) шансов на дальнейшее развитие. Потеря одного из двух аппаратов «Ямал-100» стала платой за такой вынужденно рискованный путь, который мы избрали.

Есть ещё один итог этой программы. Успешная реализация программы разработки (изготовление, запуск на орбиту и начало эксплуатации спутника связи) сильно изменила ситуацию в космической отрасли нашей страны. ОАО «ИСС им. М.Ф. Решетнёва» (бывшее НПО ПМ) с 2000-х гг. начало разработку негерметичной платформы «Экспресс-1000» (средняя) и затем «Экспресс-2000» (тяжёлая платформа), добившись от Госкорпорации «Роскосмос» финансовой поддержки этого проекта. В результате, к концу десятилетия появились предложения для заказчика по ряду служебных платформ под различные полезные нагрузки. АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» также использовало созданную в программе «Ямал» приборную базу (звёздные датчики, измерители угловой скорости, инерционные маховики и т. д.) при разработке в 2002–2005 гг. служебной платформы «Яхта». На её основе был изготовлен и запущен на низкую орбиту аппарат «Монитор-Э» (2005 г.), а затем — геостационарный спутник «КазСат» (2006). Разработанные по программе «Ямал-100» широкоугольные звёздные датчики БОКЗ (блоки измерений координат звёзд) разработки ИКИ РАН нашли широкое применение в автоматических аппаратах ЦСКБ «Прогресс» и НПО Лавочкина [8].

Значение этого достижения хорошо понимал руководитель РКК «Энергия» Ю.П. Семёнов. Перед началом программы «Ямал-200» он выпустил приказ. Имеет смысл привести его первую часть [9]:

«Вводом в эксплуатацию космического сегмента системы «Ямал» коллективом корпорации завершён первый, очень трудный и важный, этап, связанный с созданием отечественных телекоммуникационных систем связи нового поколения, не уступающих мировому уровню. Спустя 35 лет наш коллектив, который создал первый отечественный спутник связи «Молния», смог в трудных экономических условиях вновь вернуться к этим работам на качественно новом технологическом уровне.

Решить такую задачу в условиях экономического кризиса и спада производства удалось только благодаря объединению усилий нашей организации и «Газпрома» — заказчика космических аппаратов связи «Ямал», а также принятию, в критический момент работ по этой теме, нетрадиционных организационных решений и, прежде всего, назначение генерального директора ОАО «Газком» Николая Николаевича Се- вастьянова директором программы, заместителем генерального конструктора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва по спутниковым системам связи. Высокий профессионализм, организаторские способности, увлечённость и настойчивость Н.Н. Севастьянова в своём стремлении возродить на предприятии производство спутников связи стали одним из важных факторов, позволивших нашему коллективу в жёсткой конкурентной борьбе отстоять своё право занять нишу в развитии отечественных и мировых телекоммуникационных систем. Выражая искреннюю благодарность руководства и коллектива предприятия генеральному директору ОАО «Газком» Н.Н. Севастьянову за его большой личный вклад в создание нового поколения космических аппаратов связи «Ямал», учитывая необходимость безусловного сохранения преемственности в продолжении реализации намеченной программы развития телекоммуникационных систем в тесном деловом творческом сотрудничестве с ОАО «Газком» и придавая исключительно важную роль дальнейшему развитию…» — далее шли поручения, связанные с продолжением работ, и назначения на должности. Руководителем дирекции спутников связи в РКК «Энергия» был назначен близкий к Ю.П. Семёнову человек — В.П. Легостаев (рис. 5).

Рис. 5. Слева направо: Е.А. Микрин, Ю.П. Семёнов и В.П. Легостаев (фото из архива ПАО «РКК «Энергия»)

В 2000 г. встал вопрос об организации работ по программе «Ямал-200». «Газком» предложил РКК «Энергия» следующую схему организации работ: ОАО «Газком» выступает заказчиком изготовления платформы, осуществляет разработку полезной нагрузки и наземного комплекса управления, а также отвечает за создание космического комплекса в целом; РКК «Энергия» берёт на себя изготовление платформы «Ямал», интеграцию её с полезной нагрузкой и обеспечение запуска на орбиту. Как и следовало ожидать, во взаимоотношениях руководства РКК «Энергия» и «Газкома» начались разногласия: «Энергия» считала возможным для себя выполнить все работы в целом. Руководством «Газкома» была создана группа специалистов для анализа итогов работы на орбите спутников «Ямал-100», анализа кооперации изготовителей и подготовки предложений к техническому заданию и составу кооперации на изготовление следующих двух спутников «Ямал-200». Результаты этих проработок были использованы при создании спутников.

К концу 2001 г. вопрос организации финансирования был решён: кредитование проекта без государственных гарантий и гарантий «Газпрома». Это, по сути дела, должен был быть первый в нашей стране инвестиционный проект в космической отрасли. Были найдены технические решения в построении более эффективных ретрансляторов спутника, а также проведён ряд других усовершенствований в служебной платформе, чему способствовал опыт эксплуатации первого спутника. В результате, в 2001 г. РКК «Энергия» заключила контракт с ОАО «Газком» на изготовление двух спутников «Ямал-200» [10, 11] (рис. 6).

К счастью, намечающиеся разногласия в руководстве проектом не сказались на работе технических специалистов. В создаваемых спутниках был введён ряд усовершенствований: однокорпусная никель-водородная аккумуляторная батарея (НВАБ) была заменена на НВАБ предприятия «Сатурн»; доработана электроника управления электро-реактивными тяговыми модулями; функции электронного устройства сопряжения фирмы SSL переданы прибору

УС-14 в составе бортового цифрового вычислительного комплекса; увеличена мощность системы энергоснабжения спутника с целью увеличения электропитания, выделяемого для полезной нагрузки, до уровня не менее 2 кВт. Изготовление спутников и их испытания были выполнены в рекордно короткое время, и 24 ноября 2003 г. РН «Протон» с разгонным блоком ДМ-2 вывела оба спутника на геостационарную орбиту (рис. 7). К январю 2004 г. спутники были установлены в своих рабочих точках: «Ямал-202» — в точке 49 ° в. д., а «Ямал-201» — 90 ° в. д. По сравнению с «Ямал-100» ёмкость системы спутниковой связи «Ямал-200» увеличилась более чем в семь раз. ОАО «Газком» прочно занял второе место среди спутниковых операторов страны, уступая по числу спутников государственному предприятию «Космическая связь» (ГПКС), оставаясь лидером в предоставлении современных видов телекоммуникаций, таких как цифровое телевидение, высокоскоростная видеоконференцсвязь и т. д.

а)

б)

Рис. 6. Спутники «Ямал-201» (а) и «Ямал-202» (б) в сборочном цеху РКК «Энергия» [12]

Рис. 7. Зал управления на Байконуре. Момент окончания работы блока ДМ и отделения блока космических аппаратов «Ямал-200» [13]

В ходе эксплуатации спутников «Ямал-201» и «Ямал-202» были построены телепорт спутниковой связи в Московской области и мультисервисная платформа ( HUB ) широкополосного доступа спутниковой связи для корпоративных пользователей. Впервые в стране была развёрнута система видеоконференцсвязи верхнего уровня ОАО «Газпром», продолжено строительство сети станций спутниковой связи в интересах компаний Группы «Газпром». Началось развёртывание региональных систем связи и спутникового телевидения в интересах российских государственных, региональных и коммерческих заказчиков. Система спутниковой связи и телевидения «Ямал» (спутники «Ямал-102», «Ямал-201» и «Ямал-202») обеспечивала спутниковыми телекоммуникациями предприятия Группы «Газпром», а также ряд государственных, коммерческих и зарубежных пользователей. В качестве примера расширения области использования телекоммуникаций можно упомянуть создание ОАО «Газком» в 2004 г. спутникового телепорта Томского государственного университета — ведущего образовательного учреждения России [14]. Заметим, что спутник «Ямал-202» функционирует на орбите уже 20 лет.

заключение

Сегодня через спутники «Ямал» осуществляется трансляция более 300 телевизионных каналов (более половины российских каналов телевидения), обеспечиваются магистральные линии связи для корпоративных потребителей (со скоростями 2…155 Мбит/с), а также широкополосный доступ в Интернет массового потребителя.

Список литературы К 20-летию запуска на орбиту российских телекоммуникационных спутников связи «Ямал-200»

- Семёнов Ю.П. Новые российские технологии в ракетно-космической технике последних лет: доклад (стенограмма выступления) Ю.П. Семёнова на Президиуме РАН 14 декабря 1999 г. Королёв: РКК «Энергия», 1999. 34 с.

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва на рубеже двух веков. 1996-2011 /гл. ред. Ю.П. Семёнов. М.: РКК «Энергия», 2001. 1328 с.

- Севастьянов Н.Н. Космические системы Газпрома. М.: РЕСТАРТ, 2014. 248 с.

- «Ямал-100»: фотогалерея // АО «Газпром космические системы»: сайт. Режим доступа: https://kosmos.gazprom.ru/press/gallery/2/(дата обращения 10.08.2023).

- Севастьянов Н.Н., Андреев А.И. Основы управления надёжностью космических аппаратов с длительными сроками эксплуатации: учебное пособие. Томск: ИД Томского государственного университета, 2015. С. 257-261.

- Semenov YuP, Sevastyanov NN, Branets VN. Yamal new-generation Russian communication satellite. Onboard control complex of Yamal communication satellite [Rossiiskii sputnik svyazi novogo pokoleniya «Yamal». Bortovoi kompleks upravleniya sputnika svyazi «Yamal»]. In: Raketno-kosmicheskaya tekhnika: trudy RKK «Energia» [Rocket and space technology: proceedings of RSC Energia] Ser. 12. 2002; 1: 5–13 (in Russian).

- Branets VN, Sevastyanov NN. Sistema upravleniya sputnika svyazi «Yamal-100» [Yamal-100 communication satellite control system]. In: VII Sankt-Peterburgskaya mezhdunarodnaya konferentsiya po integrirovannym navigatsionnym sistemam [VII Saint Petersburg international conference on integrated navigation systems]. Saint Petersburg: GNTs TsNII Electropribor; 2000.p. 7–12 (in Russian).

- Orlov G, Sevastyanov NN; Branets VN, science editor. Bortovoi retranslyatsionnyi kompleks (BRK) sputnika svyazi. Printsipy raboty, postroenie, parametry [Onboard data-relay complex (ODRC) of communication satellite. Operational concept, design, parameters]. msk: PH of Tomsk State University; 2014. p. 17 (in Russian).

- Prikaz Prezidenta RKK «Energiya» im. S.P. Koroleva 29 ot 14.02.2000 «O naznachenii direktorov programm po TSS i “Morskoi start”» [Order of the President of S.P.Korolev RSC Energia No. 29 dated February 14, 2000. About assignment of TCS and Sea Launch directors].

- Ganzburg MF, Kropotin SA, Murashko VM, Popov AN, Sevast’yanov NN, Smolentsev AA, Sokolov AV, Sokolov BA, Sukhov YuI. Results of ten years of operation of electric thrusters within two telecommunication spacecrafts Yamal-200 in geostationary orbit. Space Engineering and Technology. 2015; 4(11): 25–39. Available from: https://elibrary.ru/vecuhf (accessed 10.08.2023) (in Russian).

- Bashmakov VN, Koryakin AI, Kropotin SA, Popov AN, Sevastyanov NN, Sokolov AV, Sokolov BA, Sukhov YuI. Methodology of development and test of the electrical rocket propulsion system for telecommunication spacecraft Yamal-200 (to the 15th anniversary of operation in space). Space Engineering and Technology. 2019; 2(25): 91–106. Available from: https://elibrary.ru/wzoaqm (accessed 10.08.2023) (in Russian).

- Yamal 200: photo gallery. At: JSC Gazprom Space Systems: web site. Available from: https://kosmos.gazprom.ru/press/gallery/3/ (accessed 10.08.2023).

- Lopota VA, editor. Raketno-kosmicheskaya korporatsiya “Energiya” imeni S.P. Koroleva v pervom desyatiletii XXI veka. 2001–2011 [S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia in the first decade of the 21st century. 2001–2011]. Moscow: RSC Energia; 2011 (in Russian).

- Demkin VP, zhaeva GV. Sputnikovye tekhnologii v obrazovanii: problemy i perspektivy [Satellite technologies in education: Problems and Prospects. Bulletin of Voronezh State University. Series “Problems of higher education”. 2004; 2: 31–36. Available from: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/educ/2004/02/demkin.pdf (accessed 10.08.2023) (inRussian).