К альгофлоре озера Малая Инерка (национальный парк «Смольный», Республика Мордовия)

Автор: Орлова Ю.С.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена альгофлора озера Малая Инерка, ее таксономический состав, количественное развитие, проведен эколого-географический анализ.

Альгофлора, фитопланктон, численность, биомасса, сапробность, республика мордовия

Короткий адрес: https://sciup.org/148205545

IDR: 148205545 | УДК: 58:556.55(470.345)

Текст научной статьи К альгофлоре озера Малая Инерка (национальный парк «Смольный», Республика Мордовия)

О зеро Малая Инерка располагается в охранной зоне национального парка «Смольный» в Ичалков-ском районе Республики Мордовия в левобережной пойме реки Алатырь. Озеро имеет пологие берега, заросшие высокотравными и низкотравными гелофитами. В толще воды развиты сообщества рдестов гребенчатого ( Potamogeton pectinatus L.) и прон-зеннолистного ( P. perfoliatus L.), роголистника погруженного ( Ceratophyllum demersum L.), урути мутовчатой ( Myriophyllum verticillatum L.) и пузырчатки обыкновенной ( Utricularia vulgaris L.), на поверхности воды – кувшинка чисто-белая ( Nym-phaea candida J. et C. Presl.) и кубышка желтая ( Nuphar lutea (L.) Smith . ). По береговой линии и мелководью доминируют камыш озерный ( Scirpus lacustris L.), рогозы узколистный ( Typha angustifolia L.)и широколистный ( T. latifolia L.), манник гигантский ( Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.), ежеголовник прямой ( Sparganium erectum L.), сусак зонтичный ( Butomus umbellatus L.) и стрелолист обыкновенный ( Sagittaria sagittifolia L.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для статьи послужили пробы, собранные на озере Малая Инерка в национальном парке «Смольный» в Ичалковском районе Республики Мордовия. Исследования проводили в июле 2010 г. в различных экотопах водоема: пелагической зоне, литорали без макрофитов и в сообществах, образованных рдестами гребенчатым, прон-зеннолистным, волосовидным, Фриза и кувшинки чисто-белой). Отбор и обработка альгологического материала проводилась общепринятыми в альгологии методиками. Подсчет клеток осуществлялся в камере Нажотта объемом 0,01 мл [3]. Видовая идентификация водорослей проводилась по определителям серий «Определители пресноводных водорослей СССР», «Визначиник прiсноводних водоростей Украϊнськоϊ РСР», «Subwasserflora von Mitteleuropa». Эколого-географический анализ приводится в соответствии с таблицами монографии С.С. Бариновой и др [1]. Коэффициент сапроб-ности вычислялся по методике Пантле-Букка [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В альгофлоре озера Малая Инерка обнаружено 113 видов, разновидностей и форм водорослей из 62 родов, 36 семейств, 25 порядков, 13 классов и отделов 8 семейств (табл.1).

Доминирующим по числу видовых и внутривидовых таксонов является отдел Chlorophyta (59 % от общего числа видов), на втором месте – отдел Bacillariophyta (14 %), на третьем – отдел Cyanophyta (10 %). Затем следуют отделы Euglenophyta (8 %), Dinophyta (4 %), Xanthophyta (3 %) и Chrysophyta (2 %). Такое распределение отделов водорослей в ранжированном ряду в зависимости от числа видовых и внутривидовых таксонов характерно для основной массы пресноводных водоемов.

Более половины видового богатства (51% от общего числа видов) сосредоточено в 7 семействах – Desmidiaceae (14 видов и разновидностей), Scenedesmaceae (13), Euglenaceae (9), Oocystaceae (8), Selenastraceae (8), Nostocaceae (5), Fragilari-aceae (5).

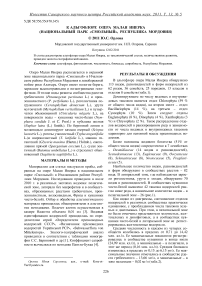

Наибольшее количество видов, разновидностей и форм обнаружено в сообществах рдестов – 82 вида. В литоральной зоне, где наблюдаются заросли роголистника, урути и элодеи, обнаружено 70 видов и разновидностей. В сообществах кувшинки чисто-белой выявлено 42 таксона водорослей рангом ниже рода, а наименьшее количество видов – в пелагиальной зоне – 26 (рис.1).

Как видно из диаграммы, соотношение отделов водорослей в различных сообществах практически одинаковое, с преобладанием числа таксонов зеленых и диатомовых. При этом, в пелагиальной зоне не были отмечены представители золотистых, желтозеленых и динофитовых, а в сообществах кувшинки чисто-белой и литоральной зоне не регистрировались желтозеленые водоросли.

Средняя численность в каждом из четырех сообществ колебалась в пределах от 0,71 до 14,42 млн. кл./л. Ее максимальные показатели регистрировались в сообществе кувшинки в конце июля (24,99 млн. кл./л), а минимальные – в пелагиали, в этот же период (0,16 млн. кл./л). Средняя биомасса изменялась в пределах от 0,15 до 6,15 мг/л. Ее максимальные значения отмечались в сообществе рдеста гребенчатого – 13,66 мг/л, а минимальные – в зоне пелагиали – 0,02 мг/л (табл.2).

Экотоп

□ Cyanophyta ■ Chrysophyta □ Bacillariophyta □ Xanthophyta ш Dinophyta □ Euglenophyta □ Chlorophyta

Таблица 1 . Таксономический состав фитопланктона озера Малая Инерка

|

Отдел |

Число |

% от общего числа видов |

||||

|

Классов |

Порядков |

Семейств |

Родов |

Видовых и внутривидовых таксонов |

||

|

Cyanophyta |

1 |

3 |

3 |

7 |

11 |

10 |

|

Chrysophyta |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

|

Bacillariophyta |

3 |

9 |

9 |

11 |

16 |

14 |

|

Xanthophyta |

2 |

2 |

3 |

3 |

3 |

3 |

|

Dinophyta |

1 |

3 |

3 |

3 |

5 |

4 |

|

Euglenophyta |

1 |

1 |

1 |

3 |

9 |

8 |

|

Chlorophyta |

4 |

6 |

16 |

32 |

67 |

59 |

|

ИТОГО: |

13 |

25 |

36 |

61 |

113 |

100 |

Таблица 2. Минимальные и максимальные показатели численности и биомассы в различных экотопах озера Малая Инерка

|

Минимальная численность, |

Максимальная численность, |

Минимальная биомас- |

Максимальная биомас- |

|

млн. кл./л |

млн. кл./л |

са, мг/л |

са, мг/л |

|

cообщество рдестов |

|||

|

0,56 |

12,51 |

0,17 1 |

13,66 |

|

cообщество кувшинки |

|||

|

3,84 |

24,99 |

0,72 |

6,35 |

|

литораль |

|||

|

1,52 |

15,31 |

0,57 1 |

4,55 |

|

пелагиаль |

|||

|

0,16 |

2,21 |

0,02 |

0,39 |

Рис.1. Соотношение отделов водорослей в различных экотопах озера Малая Инерка в зависимости от числа видовых и внутривидовых таксонов.

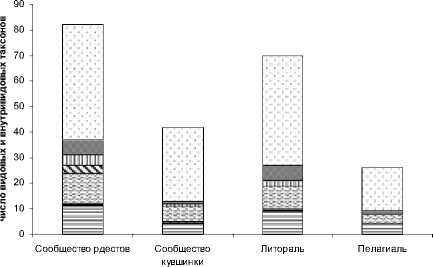

Высокая численность фитопланктона в сообществе кувшинки чисто-белой обусловлена активной вегетацией здесь Ulothrix subtilissima Rabenhorst, Ulothrix variabilis Kützing – видов-обрастателей, образующих длинные цепочки на нижней стороне листьев макрофитов, а также колоний Gomphosphaeria lacustris Chodat. Большой вклад в формирование численности фитопланктона в данном сообществе вносят также Dictyosphaerium anomalum Korschikoff, Dictyosphaerium ehrenbergianum Nägeli, Crucigeniella rectangularis (Nägeli) Komárek и Anabaena constricta (Szafer) Geitler. Таким образом, в формировании высокой численности в кувшинке чисто-белой участвуют преимущественно водоросли из отдела Chlorophyta (рис. 2).

Вклад различных отделов в формирование численности водорослей в сообществах, образо- ванных разными видами макрофитов, был не одинаков. Основная роль в формировании общей численности принадлежит водорослям из отделов Chlorophyta и Cyanophyta, вклад представителей остальных отделов незначителен. При этом, в сообществе кувшинки чисто-белой и в литоральной зоне доминируют зеленые водоросли (75% и 69% от общей численности соответственно), в зоне пе-лагиали – синезеленые (59%), а в сообществе рдестов вклад этих двух отделов равновелик (47% и 49% соответственно).

рдестов кувшинки

Экотоп

□ Cyanophyta ■ Chrysophyta □ Bacillariophyta а Xanthophyta □ Dinophyta □ Euglenophyta □ Chlorophyta

Рис. 2. Вклад отделов водорослей в формирование численности в различных экотопах озера Малая Инерка.

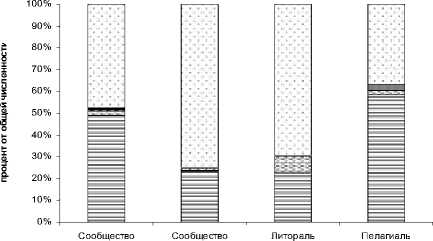

Наибольший вклад в формирование биомассы фитопланктона в различных сообществах вносят виды из отдела Chlorophyta (53–85% от общей) (рис. 3). Им сопутствуют представители отделов Bacillariophyta и Cyanophyta, вклад которых в биомассу водорослей, развивающихся в различных экотопах составляет от 4% до 14% от общей. Доля водорослей остальных отделов в формировании общей численности незначительна, однако в зоне пелагиали в составе водорослей, относящихся к классу субдоминант, входят представители отдела Euglenophyta (21%), а в сообществе рдестов увеличивается по сравнению с остальными сообществами роль динофитовых водорослей (6%). Водоросли, развивающиеся в сообществе рдестов, имеют более крупные размеры клеток (Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin., Glenodinium quadridens (Stein.) Schiller, Glenodinium oculatum Stein. и т.д.), по сравнению с таковыми, развивающимися в сообществе кувшинки чисто белой, литорали и пелагиали, что обуславливает максимальную биомассу фитопланктона в этих экотопах.

Экотоп

□ Cyanophyta ■ Chrysophyta □ Bacillariophyta a Xanthophyta

□ Dinophyta □ Euglenophyta □ Chlorophyta

Рис. 3 . Вклад отделов водорослей в формирование биомассы в различных экотопах озера Малая Инерка

В эколого-географическом отношении основная масса обнаруженных видов относится к планктонно-бентосным и планктонным в зависимости от традиционных мест обитания, индифферентам по отношению к солености и рН воды и космополитам по распространению (табл. 3).

Таблица 3 . Эколого-географическая характеристика фитопланктона озера Малая Инерка

|

Группа |

Число таксонов |

Процент |

|

1 |

2 |

3 |

|

По местообитанию |

||

|

Планктонный |

34 |

37,4 |

|

Бентосный |

11 |

12,1 |

|

Литоральный |

3 |

3,3 |

|

Обрастатель |

1 |

1,1 |

|

Планктонно-бентосный |

42 |

46,1 |

|

Всего |

91 |

100,0 |

|

По отношению к солености |

||

|

Галофоб |

5 |

8,6 |

|

Индифферент |

44 |

75,9 |

|

Мезогалоб |

3 |

5,2 |

|

Галофил |

6 |

10,3 |

|

Всего |

58 |

100,0 |

Окончание таблицы 3

|

1 |

2 1 |

3 |

|

По отношению к рН |

||

|

Индифферент |

16 |

51,6 |

|

Алкалифил+алкалибионт |

11 |

35,5 |

|

Ацидофил+ацидобионт |

4 |

12,9 |

|

Всего |

31 |

100,0 |

По распространению

|

Палеотропический |

1 |

1,2 |

|

Неотропический |

1 |

1,2 |

|

Голарктический |

9 |

10,1 |

|

Циркумбореальный |

1 |

1,2 |

|

Космополит |

69 |

84,1 |

|

Бореальный |

1 |

1,2 |

|

Всего |

82 |

100,0 |

Из 113 видовых и внутривидовых таксонов, обнаруженных в фитопланктоне озера Малая Инерка, 69% являются показателями различной степени органического загрязнения (табл. 4) . Большинство из них относятся к показателям низкой и средней степеней.

Таблица 4 . Число видов-индикаторов различной степени органического загрязнения в фитопланктоне озера Малая Инерка

|

Показатель степени загрязнения |

Зона сапроб-ности |

Число таксонов |

% от общего числа |

|

Показатели низ- |

χ |

1 |

1,3 |

|

кой степени ор- |

χ-ο |

1 |

1,3 |

|

ганического за- |

ο |

13 |

16,7 |

|

грязнения |

ο-β |

8 |

10,3 |

|

β-ο |

10 |

12,9 |

|

|

ο-α |

10 |

12,9 |

|

|

Показатели средней степени ор- |

β |

30 |

38,5 |

|

ганического за- |

|||

|

грязнения |

|||

|

Показатели высо- |

β-α |

2 |

2,6 |

|

кой степени ор- |

α |

1 |

1,3 |

|

ганического за- |

α-ρ |

1 |

1,3 |

|

грязнения |

β-ρ |

1 |

1,3 |

|

Всего |

78 |

100,0 |

Коэффициент сапробности, рассчитанный по численности варьировал в различных экотопах в течение сезона исследования от 1,37 до 3,33. В среднем коэффициент составил 2,12, что характеризует озеро Малая Инерка как бетамезосапробный водоем с III классом чистоты воды [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В фитопланктоне озера Малая Инерка обнаружено 113 видов, разновидностей и форм водорослей из 62 родов, 36 семейств, 25 порядков, 13 классов и 7 отделов. Наибольшим числом таксонов рангом ниже рода отличался отдел Chlorophyta.

Среди исследованных экотопов наибольшее количество видов, разновидностей и форм обнаруже- но в сообществах рдестов – 82 вида, а наименьшее количество видов – в пелагической зоне – 26.

Максимальная численность фитопланктона наблюдается в сообществе кувшинки чисто-белой – 24,99 млн. кл./л, а минимальная – в пелагиальной зоне – 0,16 млн. кл./л. Основной вклад в формирование общей численности фитопланктона вносят отделы Chlorophyta и Cyanophyta, доля водорослей остальных отделов незначительна.

Максимальные значения биомассы наблюдались в сообществе рдестов – 13,66 мг/л, а минимальные – в зоне пелагиали – 0,02 мг/л. Наибольший вклад в формирование биомассы фитопланктона в различных сообществах вносят виды из отдела Chlorophyta.

Большинство обнаруженных видов относятся к показателям низкой и средней степеней загрязнения. Озеро Малая Инерка характеризуется как бе-тамезосапробный водоем.

Автор выражает благодарность к.б.н. Н. Г. Тарасовой и Т. Н. Бурковой – сотрудникам лаборатории экологии простейших и микроорганизмов Института экологии Волжского бассейна РАН за помощь в определении фитопланктона и методические рекомендации при выполнении работы, проф. Т. Б. Силаевой за ценные замечания при написании статьи.

Список литературы К альгофлоре озера Малая Инерка (национальный парк «Смольный», Республика Мордовия)

- Баринова С.С., Медведева Л. А., Анисимова О В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды Тель Авив: PiliesStudio, 2006. 498 с.

- Баринова С.С., Медведева Л.А Атлас водорослей -индикаторов сапробности (российский Дальний Восток). Владивосток: Дальнаука, 1996. 364 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Шитиков В.К. Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.