К атрибуции псковского деисусного чина

Автор: Тихомирова Ксения Андреевна

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросу атрибуции. В процессе реставрации и исследования иконы «Богоматерь» из деисусного чина, вывезенной в 1962 г. в Псковский историко-художественный музей (ныне Псковский музей-заповедник) из Троицкого собора г. Остров (Псковская обл.), выяснилось, что икона не относится к названному храму; не были выявлены аналогичные иконы деисусного чина, происходящие из других храмов города Остров. Изучение истории перемещения церковного искусства в XX в., обращение к архивным материалам, обследование псковских памятников древнерусской живописи XVI в. позволили произвести отбор аналогичных икон для дальнейшей экспертизы. Были рассмотрены памятники древнерусской живописи, предположительно происходящие из одного иконостаса с изучаемой иконой, проведен комплекс технико-технологических исследований. После чего были сопоставлены все изучаемые иконы из собраний Псковского музея-заповедника (Россия) и Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (Латвия). Визуальное сходство, совпадение стратиграфии красочных слоев, а также архивные материалы позволили заключить следующее: изучаемая икона Богоматери, а также иконы великомученика Димитрия, преподобного Нила, архангелов Михаила и Гавриила (с неизвестным ранее происхождением) из собрания Псковского музея-заповедника и иконы Иоанна Предтечи, святителя Николая из собрания Даугавпилсского музея относятся к одному деисусному чину XVI в. Можно предположить, что все указанные иконы происходят из храма Архангела Михаила г. Пскова.

Атрибуция, псковская икона xvi в, памятники древнерусской живописи, деисусный чин xvi в, храм архангела михаила г. пскова, стилистический анализ, технико-технологические исследования живописи, стратиграфия, перемещенное искусство, оккупация пскова в годы великой отечественной войны

Короткий адрес: https://sciup.org/170195816

IDR: 170195816

Текст научной статьи К атрибуции псковского деисусного чина

Проблема атрибуции – проблема постоянная. Всё чаще встает вопрос о происхождении икон, принадлежности их к определенному храму, иконостасу. Зачастую в распоряжении исследователя нет точных данных по истории памятника (его авторстве и происхождении), но есть возможность обратиться к косвенным источникам, определяющим вектор поиска. При исследовании храмовых икон и попытке отнести их к определенному периоду, региону, а затем – и к иконостасу, необходим сравнительный анализ с другими иконами чина, выступающими как референсный эталон. Однако в случае, если часть памятников отреставрирована без составления подробной реставрационной документации, а другие произведения находятся под слоем поздних записей, в значительной мере скрывающих авторскую живопись, сравнение икон между собой существенно затрудняется. Современные возможности лабораторного исследования позволяют проводить изучение живописи на микроуровне, получать и сравнивать данные о химическом составе и последовательности нанесения всех слоев произведения: левкаса, авторской живописи, лаков и возможных поновлений. Совокупность и правильная интерпретация всех составляющих исследования дает возможность значительно продвинуться в вопросе атрибуции объекта культурного наследия.

Икона «Богоматерь» (174×56 см), находившаяся под записью 2-й половины XIX в., поступила на реставрацию в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (ныне Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина /СПбАХ/) в 1983 году. В Псковский историко-художественный музей (ныне Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) икона была привезена (1962) выездной этнографической экспедицией из Троицкого собора г. Остров (ныне в Псковской обл.). Храм построен в 1790 году, однако его описание (1912) не упоминает подобную икону1. Из краткой истории существования собора можно узнать, что после революции 1917 г. Троицкий храм был закрыт и национализирован, в течение нескольких десятилетий использовался под зернохранилище, но с 1941 г. открыт для верующих. Таким образом, в период с 1917 по 1941 г. икона не могла находиться в данном храме. О том, что храм был пустым, без икон, свидетельствует священник Алексий Ионов, посетивший г. Остров в 1941 г.: « На базарной площади собор екатерининских времен. Он давно закрыт большевиками. Они в нем устроили склад для зерна. Хорошо, что не осквернили еще до конца. Но внутри, конечно, все уничтожено. Ни одного престола (их было три), ни одной иконы. Только где-то под куполом остались нетронутыми ангелы… »2.

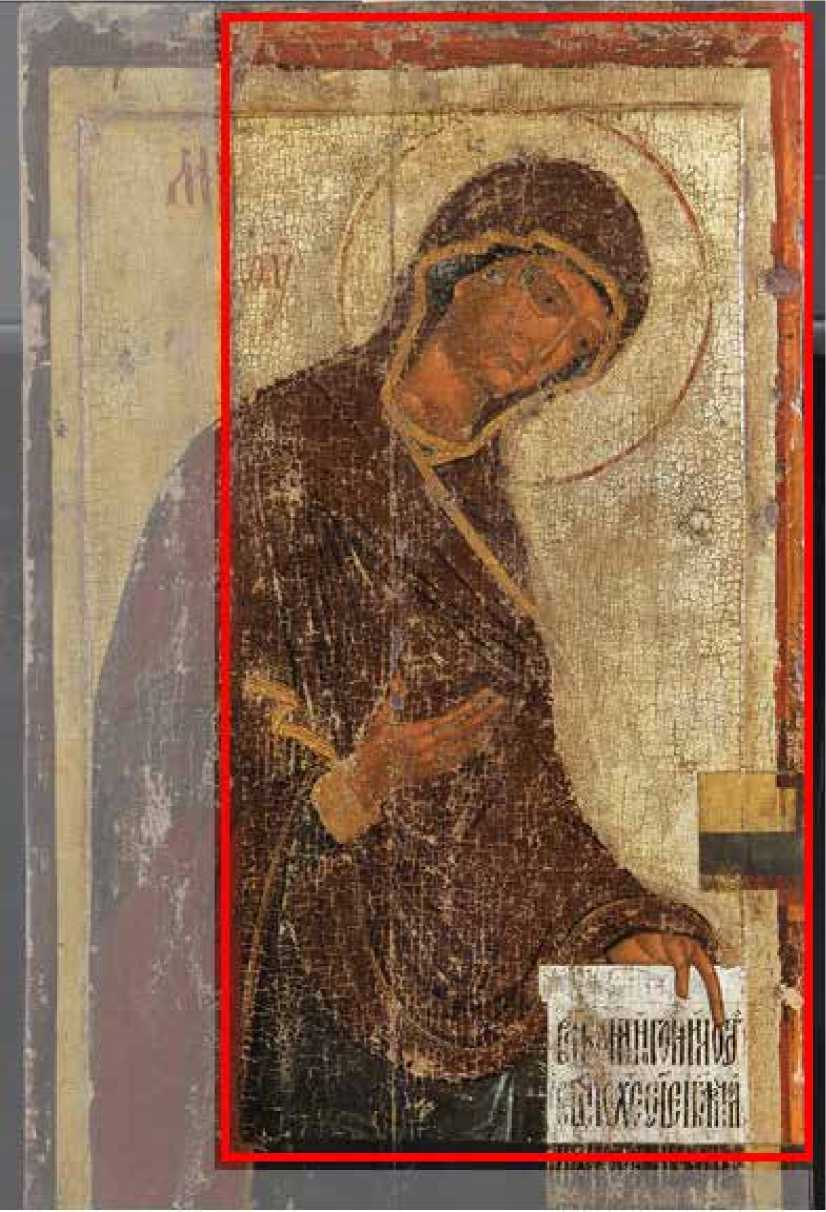

В ходе проведения комплекса технико-технологических исследований и поэтапной научной реставрации на разных участках иконы «Богоматерь» было выявлено от 4 до 14 слоев поздних записей (вместе с промежуточными слоями олифы). Раскрытые участки авторской живописи позволили датировать памятник концом XVI века. В пользу этого свидетельствуют: классический золоченый фон, мафорий Богоматери темно-бордового цвета с разделками золотом, рисунок звезд, техника личнóго письма, написание букв ( ил. 1, 2 ). Была выдвинута гипотеза происхождения иконы из Никольского храма (построен в 1543 г.) как единственного памятника XVI столетия в г. Острове3. Однако в описании Никольского храма, изданном в 1915 г., нет иконы такого размера4. Нет данных и о других иконах аналогичного размера, происходящих из церкви г. Остров.

Параллельно с исследованием иконы «Богоматерь» велась работа по изучению истории псковских храмов и возможных путях перемещения икон, т. к. данная информация была необходима для атрибуции изучаемой иконы. Известно, что к 1941 году действующих храмов на территории псковской земли почти не осталось5. Однако после 1941 г. многие храмы были возвращены церкви трудами Псковской православной миссии. В период с 1941 по 1944 год в храмы возвращались иконы. К началу 1944 г. Миссия завершила свою деятельность на территории Пскова и переместилась в Прибалтику, куда эвакуировала церковные ценности, спасая их и от немецкой тактики «выжженной земли», предполагавшей полное уничтожение всего, что остается на оставленной территории, и от возможных действий советской власти – закрытия храмов и антицерковной кампании.

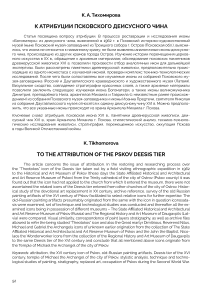

Ил. 1.

Икона «Богоматерь» из собрания Псковского музея-заповедника в процессе реставрации, Фрагмент.

Раскрытая авторская живопись обозначена красной рамкой, поля и нимб поздние (записные), справа оставлен контрольный участок

«Нередкими были случаи, когда церковные ценности не эвакуировались в Управление Миссии или на территорию Прибалтийского Экзархата, а уносились и прятались в лесах. <...> Значительно чаще церковное имущество, богослужебные сосуды и ценности эвакуировались в немецкий тыл, подальше от линии фронта, как это предписывалось в специальном циркуляре. Таким образом, вывоз ценностей являлся не грабежом, а мерой вынужденной. Тем более что эвакуация проходила, как правило, организованно, а сами церковные предметы оставались и после эвакуации в Прибалтику в ведении одной и той же Русской Православной Церкви Московского Патриархата. <...> У русского народа еще жива была память об изъятии церковных ценностей в 1920-е годы, о богоборческой кампании большевиков. <...> Опасения такого рода, особенно среди клириков, существовали и служили весомым доводом для эвакуации церковных ценностей и имущества»6.

Ил.2.

Фрагмент лика Богоматери на разных этапах раскрытия, от более позднего слоя (слева) к авторскому (справа)

В феврале 1944 г. эшелон, вывозивший из Пскова предметы культурного наследия, следующий через Латвию, попал под артобстрел. Из горящего вагона были спасены две иконы из деисусного чина – «Иоанн Предтеча» и «Николай Чудо-творец»7, переданные (1982) в собрание Даугавпилсского краеведческого и художественного музея (ДКХМ)8. В статье 1985 года М. М. Красилин упоминает эти иконы – «Никола» (172×60 см) и «Иоанн Предтеча» (173×59,5 см): «Оба произведения написаны на длинных узких досках. <...> Пропорции досок, едва видимые графьи, сохраняющие силуэты древних образов, заставляют предполагать, что оба памятника были созданы мастерами, осваивавшими наследие рублевской эпохи. Многократно переписанные, они требуют срочного реставрационного вмешательства. Последующее детальное исследование уточнит не только датировку, но и их место в истории древнерусской живописи»9.

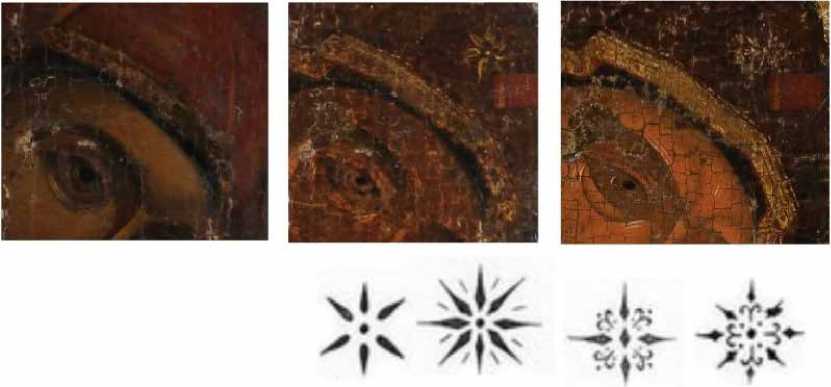

Сохранилась черно-белая фотография иконы «Николай Чудотворец» до реставрации. Приведем ее в сравнении с фотографией иконы «Богоматерь» до реставрации ( ил. 3 ).

Почти совпадают размеры: «Николай Чудотворец» – 172×60 см, «Богоматерь» – 174×56 см. Разница в несколько сантиметров нередко встречается среди древних икон, происходящих из одного иконостаса. Просматривается сходство в преувеличенном изгибе линии спины. Схожи разделки одежд, выполненные довольно широкой кистью. Одинаково изображение позема, напоминающего холмистую почву. Сходно написание букв, в частности буквы «У». Нимб Богоматери (поновленный) выполнен из песка и покрыт золотой краской, имеет явно выраженную фактуру, нимб святителя Николая также имеет объем, об этом свидетельствует тень с правой стороны изображения.

МЛМКШИ

Ил.3.

Икона «Святитель Николай» из собрания ДКХМ и икона «Богоматерь» из собрания Псковского музея-заповедника.

Общий вид до реставрации

Описание раскрытия икон Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи и фотографии процесса реставрации, отраженные М. М. Красилиным в статье 1999 года, подтвердили гипотезу сходства памятников: «Обе иконы имели до пяти слоев разновременных записей. Нимбы были покрыты бронзовой краской с песком, имитировавшей накладные венцы»10.

На основе документальных сведений, а также в результате сравнительного анализа можно предположить, что иконы относятся к одному чину. Иконы «Николай Чудотворец» и «Иоанн Предтеча» полностью были раскрыты в 1989–1990 гг.

В. А. Наумовым и Л. Д. Труниной, датированы 1570-ми годами и отнесены к Псковской художественной культуре11. Икона «Богоматерь» была частично раскрыта (2018, СПбАХ) в рамках дипломного задания автором этой статьи и датирована второй половиной XVI в.

Был поставлен вопрос: сохранились ли другие иконы из состава деисусно-го ряда, в который входили образы «Николай Чудотворец» и «Иоанн Предтеча»? В копиях немецких документов, хранящихся в ДКХМ, упоминается несколько икон, предположительно происходящих из одного иконостаса с обозначенными выше иконами «Иоанн Предтеча» и «Святитель Николай». В документах указано, что они были конфискованы оперативным штабом рейхсляйтера Розенберга из Михайловского храма г. Пскова12. В частности, упоминаются иконы архангелов Михаила и Гавриила, впоследствии возращенные в собрание Псковского музея-заповедника. Размеры икон с поздним навершием – 195×60 см, высота икон без навершия – 173 см. Указано, что иконы перемещены через Ригу в Колмберг весной 1944 г.13 Помимо близкого размера, при сравнении цветных фотографий икон Архангела Михаила, Богоматери и Архангела Гавриила (Псковский музей-заповедник) до реставрации ( ил. 4 ) очевидно сходство верхнего слоя записи на всех трех иконах. А именно: золоченый фон с темно-коричневой опушью (на иконах архангелов коричневая опушь сверху частично перекрыта золотой краской), фактурный нимб, выполненный с использованием песка и покрытый золотой краской, а также сходство моделировки личнóго письма, грубые разделки одежд.

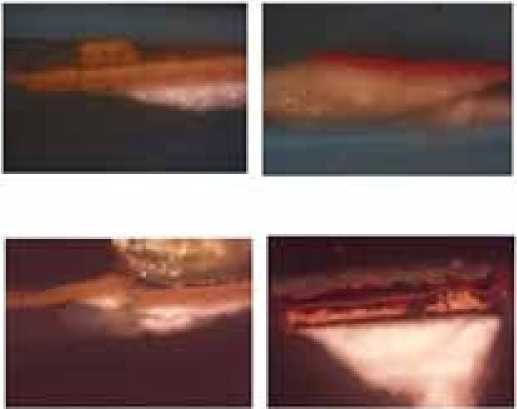

Ил.4.

Иконы «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил» (происхождение неизвестно), икона «Богоматерь» (по музейным документам происходит из г. Остров).

Все иконы – из собрания Псковского музея-заповедника. Фрагменты до реставрации

В фонде Псковского музея-заповедника обнаружены другие иконы деисусно-го ряда: «Преподобный Нил» и «Великомученик Димитрий». Они имеют те же общие признаки: размеры, колорит, «песчаные» нимбы, начертание шрифта. На схеме ( ил. 5 ) сопоставлены все выявленные иконы, предположительно происходящие из одного чина. Полностью раскрыты иконы «Иоанн Предтеча» и «Святитель Николай» (ДКХМ), частично раскрыта икона «Богоматерь», находящаяся на кафедре реставрации СПбАХ. Остальные иконы ряда – «Преподобный Нил», «Архангелы Михаил и Гавриил», «Великомученик Димитрий» – под поздними записями.

Ил.5.

Предположительная схема деисусного чина. Цветные фотографии – найденные иконы, схематичный чернобелый рисунок – отсутствующие иконы

Изучение и сравнительный анализ поперечных срезов живописи показал, что на всех образцах совпадает стратиграфия красочных слоев ( ил. 6 ).

Богоматерь

(Псков Остров)

Иоанн Предтеча (Даугавпилс)

Архангел Гавриил

(Псков)

Ил.6.

Стратиграфия красочных слоев

Характерной оказалась многослойная запись на полях – авторскую красную опушь перекрывает слой коричневого цвета, далее она записана ярко-оранжевым свинцовым суриком, далее два слоя красного цвета, затем темно-зеленый и коричневый цвет. На представленных образцах последовательность красочных слоев опуши совпала на иконе «Богоматерь» (г. Остров), «Архангел Гавриил» (г. Псков) и «Святитель Николай» (г. Даугавпилс), на иконе «Иоанн Предтеча» (г. Даугавпилс) поздняя опушь не сохранилась, но совпадает авторский красочный слой красного цвета, на иконе «Преподобный Нил» (г. Псков) на образце слои записи представлены частично. Сравнительный анализ стратиграфии личнóго письма также подтвердил сходство всех икон: у них одинаковый санкирь и плави, составленные с использованием охры, киновари и свинцовых белил. Также были выполнены исследования методом рентгенофлуоресцентного анализа, которые также в целом подтвердили имеющийся вывод об очевидном сходстве образцов (исследования проводились с 2018 по 2021 г.). Результаты технико-технологического исследования, визуальное сходство, а также факты истории перемещения памятников дают основание предположить, что все исследуемые иконы относятся к деисусному чину одного иконостаса. Оставался вопрос: к какому храму могли относиться древние иконы? Напомним, что в немецких документах указан Михайловский храм, из которого были вывезены иконы «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», «Святитель Николай» и «Иоанн Предтеча». В списке храмов г. Пскова как сохранившихся, так и утраченных, единственным Михайловским храмом значится церковь архангелов Михаила и Гавриила (основана в 1339 г.), в народе называемая «Михайловской»14. Описания псковских храмов от 1913 г. упоминают иконы из этой церкви: «Иконостас главного храма поновлен в 1863 году. Почти все иконы нижнего яруса древнего письма, но поновлены. Первая икона Бож. Матери влево от царских врат (2 арш. 9 в. × 2 арш. 6 в.) имеет хорошие контуры в обрамлении. Из других икон замечательны: икона Бож. Матери на правом клиросе (2 арш. 12 в. × 2 арш. 4 в.). На ней хорошо сохранилась басма с растительным орнаментом времен Грозного. Запрестольная икона Бож. Матери (1 арш. 1 в. × 1 арш.), с очень хорошим древним эмалированным окладом на фоне и на головном покрове»15.

В указанном издании нет описания деисусного чина, но названы внушительные размеры храма («Церковь сложена из плиты. Длина церкви 10 с. 2 арш., наибольшая ширина 12 с. 1 арш., выс. 4 саж. 2 арш.»16) и икон местного ряда.

Таким образом, немецкие документы, упомянутые выше, и указанное описание дают возможность предположить, что исследуемый деисис мог происходить из псковского храма, освященного в честь архангелов Михаила и Гавриила. Сведения, обнаруженные в периодических изданиях оккупированного Пскова, оставляют вопрос происхождения икон открытым. В газете «Русский вестник» за январь 1944 г. описывается только что отремонтированный храм Михаила Архангела – главный, после Троицкого собора, храм города. «Прекрасное впечатление оставляет пятиярусный иконостас, собранный из старинных икон, переданных сюда Псковским музеем»17. Принадлежали иконы исторически данному храму или были подобраны в период восстановления храма в 1944 г. случайно, по размеру – вопрос, требующий дальнейшего изучения.

Можно заключить, что исследуемая икона «Богоматерь», как и иконы «Николай Чудотворец», «Иоанн Предтеча», «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», «Преподобный Нил» и «Великомученик Димитрий» относятся к одному иконостасу, возможно, Михайловской церкви г. Пскова. Данное утверждение основывается на результатах технико-технологических исследований. Документальное же подтверждение является поводом для выполнения дальнейшего исследования.

Список литературы К атрибуции псковского деисусного чина

- Панов Н. А., прот. Летопись Троицкого собора г. Острова Псковской губернии (Материалы к истории собора). Летопись г. Острова и его уезда Псковской губернии (Материалы к истории г. Острова и его уезда). Репр. воспр. изд. 1912 г. Псков: изд. Псковского Церковно-Археологического Комитета, 2004.

- Свящ. Алексий Ионов. Записки миссионера // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. № 26-27. 2002. С. 231.

- Храмы России. Церковь Николая Чудотворца в Острове. - URL: http://tempLes. ru/card.php?ID=4759 (дата обращения: 27.09.2020).

- Николаевская церковь г. Острова, Псковской губернии. Остров: Изд. Николаевского церковно-приходского Попечительства, 1915.

- Обозный К. П. История Псковской Православной Миссии 1941-1944 гг. М.: Изд-во Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2008. С. 63-64.

- Там же. С. 461-462.

- Кантор Ю. З. Невидимый фронт. Музеи России в 1941-1945 гг. М.: РОССПЭН, 2017. С. 179-180.

- Архив Даугавпилсского краеведческого и художественного музея. Акт передачи № 73 от 13 июля 1982 г.

- КрасилинМ. М. Обследование памятников изобразительного искусства на территории Латвийской ССР (древнерусская живопись и ее традиции в XVII-XX вв.) // Художественное наследие. № 10. 1985. С. 212.

- Красилин М. М. «Две псковские иконы из Даугавпилса» // Искусство христианского мира. Сб. ст. Вып. 3. М.: Изд-во ПСТГУ, 1999. С. 89.

- Там же. С. 88-98.

- Федеральный архив г. Кобленц (Германия). В 323/728, № 24249, 974/2.

- Там же.

- Храмы России, город Псков. - URL: http://www.tempLes.ru/tree.php?ID=3752 (дата обращения: 28.09.2020).

- Окулич-Казарин Н. Ф. Спутник по Древнему Пскову (любителям родной старины). 3-е изд. Псков: Светоносец, 2001. С. 106.

- Там же. С. 104.

- Русский вестник. Рига. № 12 (36). 1944. 29 января.