К биографии выдающегося отечественного ботаника Павла Николаевича Овчинникова

Автор: Голуб В.Б.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: История науки

Статья в выпуске: 2 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приводятся неизвестные и малоизвестные биографические сведения о выдающемся советском ботанике Павле Николаевича Овчинникове.

«мичуринская биологии», Т.Д. Лысенко, Ботанический институт им. В.Л. Комарова

Короткий адрес: https://sciup.org/148331288

IDR: 148331288 | УДК: 58.007 | DOI: 10.24412/2073-1035-2025-34-2-60-67

Текст научной статьи К биографии выдающегося отечественного ботаника Павла Николаевича Овчинникова

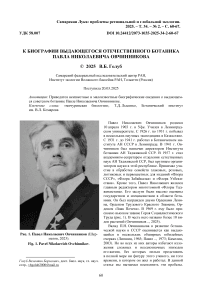

Рис. 1. Павел Николаевич Овчинников (Шер-матов, 2023).

Fig. 1. Pavel Nikolaevich Ovchinnikov .

Павел Николаевич Овчинников родился 10 апреля 1903 г. в Уфе. Учился в Ленинградском университете. С 1926 г. по 1931 г. побывал в нескольких научных экспедициях в Казахстане. С 1931 г. до 1941 г. работал в Ботаническом институте АН СССР в Ленинграде. В 1941 г. Овчинников был назначен директором Института ботаники АН Таджикской ССР. В 1957 г. стал академиком-секретарем отделения естественных наук АН Таджикской ССР, был крупным организатором науки в этой республике. Принимал участие в обработке семейств злаковых, розовых, лютиковых и первоцветных для изданий «Флора СССР», «Флора Забайкалья» и «Флора Узбекистана». Кроме того, Павел Николаевич являлся главным редактором многотомной «Флоры Таджикистана». Его заслуги были высоко оценены государством и специалистами в области ботаники. Он был награжден двумя Орденами Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак Почета». В 1969 г. ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда (рис. 1). В честь него названо более 10 видов растений (Овчинников .., 2025).

Вклад П.Н. Овчинникова в развитие ботанической науки в СССР оценивается как выдающийся в нескольких обширных юбилейных очерках (Липшиц, 1963; Павел .., 1973; Камелин, 2003). Но во всех из них авторы избегают изложения сложных и неоднозначных эпизодов его жизни, без которых нельзя представить в полной мере ни фигуру этого ученого, ни того времени, в котором он жил и работал. В данной статье мы пытаемся восполнить эти пробелы.

Нам это проще сделать по сравнению с названными биографами, так как мы находимся уже на большей дистанции от событий в жизни Овчинникова и в других условиях, чем были они.

Для подготовки настоящей статьи, кроме литературных источников, использованы материалы, хранящиеся в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПФ АРАН) и архиве Ботанического института им. В.Л. Комарова (архив БИН).

Некоторые лица, о которых идет речь в этой статье, начинали работу в Ленинградском (Петроградском) Ботаническом саду, который в 1931 г. был объединен с Ботаническим музеем. Новое учреждение получило название Ботанический институт (БИН). Далее при ссылке на места работы сотрудников этих организаций мы будем указывать только БИН.

Прежде всего, надо обратить внимание на особенности десятилетий, на который пришелся активный период научной деятельности Овчинникова. При большевистской власти (1920-1950 гг.) биология, в области которой он работал, была очень идеологизирована. Признавалось научным только одно учение Ч. Дарвина. Хромосомная теория наследственности и мутационная теория отвергались и считались буржуазной лженаукой, «формальной генетикой». Пропагандировалась так называемая «мичуринская биология», лидером которой в 1930-х годах стал Т.Д. Лысенко2. Кроме того, на время жизни Овчинникова пришлись годы Большого террора (1937-1938), во время которого пострадало много невинных людей.

В детстве Овчинников рос в кругу родственников с оппозиционными настроениями к существующим в стране порядкам. Как он пишет в своей объяснительной записке в 1937 г., «в семье были традиции народничества, старшая сестра была эсеркой и до революции подвергалась со стороны царского правит[ельства] репрессиям, бабушка Алексеева сидела в Петропавловке и т. д.»3 Там же он признается, что в возрасте 15-16 лет уже состоял в кружке молодежи, примыкавшей к партии эсеров4. Похоже, что политическая заряженность у него была с юности.

Проживая в Ленинграде с 1920 г., Овчинников стал активным членом Научного общества марксистов. С середины 1930-х гг. вместе с К.М. Завадским5 и В.И. Кречетовичем6 вел занятия с молодыми учеными и аспирантами, а также методологические семинары Ботанического института. Овчинников со своими коллегами старались убедить молодых и маститых ученых в преимуществах диалектико-материалистической методологии (Колчинский, 2013). По воспоминаниям М.М. Голлербаха7 (1997), на этих семинарах « Овчинников по манерам был достаточно неистов ».

В конце XIX – начале XX века стала развиваться новая наука, изучающая сообщества растений. По аналогии с социологий, рассматривающей сообщества людей, И.К. Пачоский8 предложил назвать ее «фитосоциологией». Такое название этой науки широко распространилось (Работнов, 1995). Оно до сих пор удерживается в некоторых западноевропейских странах. С позиций взглядов общества марксистов Овчинников подверг критике ботаников за уподобление фитоценозов сообществам людей и использование термина «фитосоциология» по отношению к новой науке, занимающейся изучением растительных сообществ. В этом антропоморфизме он упрекал И.К. Пачоского, В.Н. Сукачева9, Ф.Н. Дин-гельштедта10 и ряд других ботаников и лесове-дов (Овчинников, 1928а, б; 1929). Поддерживая вергались преследованию с первых дней прихода большевиков к власти.

Рис. 2. Профком Ботанического института. Сидят слева направо П.Н. Овчинников, С.Г. Горшкова, Н.Р. Жук, А.И. Басов, стоят – Лебедев, А.Ф. Кисленко Ф.Ф. Лейсле. 1933 г.

Архив БИН.

Fig. 2. Trade union committee of the Botanical Institute. Sitting from left to right: P.N. Ovchinnikov, S.G. Gorshkova, N.R. Zhuk, A.I. Basov, standing: Lebedev, A.F. Kislenko, F.F. Leysle. 1933. Archive of the Komarov Botanical Institute.

воинствующего дарвиниста К.А. Тимирязева11, Овчинников писал (1930), что в 1920-х годах антидарвинистами в советской России были Л.С. Берг12, развивавший теорию номогенеза, и М.Г. Попов13 с его идей гибридогенеза. Крити- куя А.А. Еленкина14 за его концепцию подвижного равновесия, он называл его взгляды «поповщиной» (Голуб, 2017). Свою статью «Тимирязев и антидарвинизм» он закончил словами, что «диалектическую биологию», как это предвидел К.А. Тимирязев, развивать «возможно ныне за порогом Октябрьской революции» (Овчинников, 1930, с. 11). Как оказалось, в 1930-е годы такой наукой в СССР стало «мичуринское направление» в биологии.

В Ботаническом институте Овчинников активно занимался общественной работой, был членом профкома института (рис. 2) и редакции стенной газеты, в которую писал заметки. От профсоюзной организации БИН возглавлял группу общественного контроля работы над «Флорой СССР» (Сытин, Сластунов, 2021).

В личное дело Овчинникова вложены три положительные характеристики. В одной из них, подписанной 22.02.1937 г. помощником директора БИН Д.М. Вашкевичем15, секретарем парткома И.А. Шипольским16 и председателем местного комитета Н.Р. Жуком, отмечено, что « за время работы в БИН антисоветских троцкистских высказываний и взглядов замечено не было.

Подал заявление в партию, но Р[айонным] К[комитетом] не утвержден по причине регулирования социального состава. Подал заявление в сочувствующие»17.

Вместе с Б.А. Тихомировым18, Я.Е. Элленгор-ном19 и К.М. Завадским Овчинников написал в 1937 г. в Комиссию партийного контроля (КПК) жалобу на руководство БИН. В ней и последующих составленных ими документах, кроме справедливой критики руководства института в бюрократии и хозяйственных упущениях, содержалось множество обвинений идеологического и политического характера. Вскрываемые недостатки увязывались с деятельностью вредителей и «врагов народа».

«В Ботаническом институте АН СССР до сих пор не выявлено ни одного врага народа. Это обстоятельство служит некоторым членам партии и комсомольцам поводом для рассуждений о том, что Бот[аничекий] инс[титут] - это крепость, которую не смогли взять тротскистские и правые бандиты. Широко распространено мнение о том, что в Бо-т[аничеком] инс[титуте] тротскистско-буха-ринским бандитам, засевшим в Ак[адемии] наук, не было почвы для их работы, не было кадров для их вербовки. Однако, объективный анализ всего выше изложенного заставляет нас сде- лать противоположный вывод: в БИНе была плодородная почва для работы врагов народа»20.

Администрация института обвинялась в антимичуринском и антидарвиновском характере публикаций сотрудников, игнорировании и даже неодобрения работ Т.Д. Лысенко. Наиболее жесткие высказывания были сделаны в адрес Б.А. Келлера21, В.Н. Любименко22 и А.А. Еленкина.

« Директор Института Келлер ограничивался только самыми общими ложно диалектическими фразами, уклоняясь иногда в область фантастического разглагольствования, а в некоторых случаях явно присоединяясь к вредным и уже осужденным антидарвинским теориям.

<•••>

Вместо борьбы за теорию Лысенко и развитие его идей дирекция потакала к созданию ан-тилысенковских теорий.

1/ В качестве примера можно привести ряд работ В.Н. Любименко. Антидарвиновская позиция Любименко в его полемике с Лысенко уже оценена советской печатью, а в иностранной печати теория Любименко, ничего не давшая в социалистической практике, прямо противопоставляется теории Лысенко.

2/ Еленкин, создавший антидарвинскую, "новую" теорию эволюции - "эквивалентогенез", являющуюся вульгарно-механистической и идеалистической в своих корнях.... <■■■> Тот же Еленкин на протяжении многих лет развивал теории "подвижного равновесия", распространяя ее от лишайников и "сообществ" растений до человеческого общества - открыто со страницы изданий БИН"а противопоставляемой марксизму »23 .

Комиссия КПК проверяла БИН в течение несколько месяцев, параллельно с работой которой начались аресты сотрудников института (Голуб, 2023).

В заключении комиссии обращено внимание на то, что «в составе отдела систематики работает т. Овчинников П. (довольно активный), бывш[ий] эсер.»24. В объяснительной записке по поводу этого обвинения Овчинников пишет, что к 1920 г. отошел от партии эсеров. «Позднее с 1924 г. в Л-де вступил в ВЛКСМ, откуда как переросток вышел в 1927 г. Взысканиям никогда не подвергался, с 1924 г. веду решительную борьбу с буржуазными течениями в ботанике, что служило препятствием попасть в БИН. В 1931 г. я попал в Институт благодаря требованиям от фракции коммунистов на 1-м Всесоюзном совещании ботаников флористов. Никаких политических шатаний и связей с эсеризмом не имею с 1919/20 гг. Эти замечания свои могу подтвердить документально и свидетельскими показаниями.

<···>

Я являюсь одним из первых ботаников в СССР, разоблачавших буржуазную сущность особой «науки» фитосоциологии, поддерживаемой, как позднее выяснилось, и врагами народа (Дингельштедтом). По этим вопросам имею печатные выступления »25 .

По злой иронии судьбы Овчинников, вместе с товарищами сетовавший о том, что «врагов народа» не могут обнаружить в БИНе, именно им и оказался.

19.06.1938 г. в отдел кадров АН СССР поступило сообщение26, « что нижеперечисленные сотрудники БИНа 9.VI-1938 г. арестованы органами НКВД:

-

1) зав. библиотекой к. б. н. И.А. Оль 27 ;

-

2) старший научный сотрудник к. б. н. П.Н. Овчинников;

-

3) младший научный сотрудник к. б. н. Н.П. Ико-нников» 28 .

Очевидно, что арест трех сотрудников БИН, проживавших в разных районах Ленинграда, в один и тот же день не мог быть случайным совпадением. Это похоже на проведение в отношении них какой-то специальной операции. Точные причины ареста неизвестны, никто не знакомился со следственными делами этих людей в соответствующих архивах. По устной информации, полученной от внука Н.П. Иконникова-Галицкого, писателя Анджея Анджеевича Иконникова-Галицкого, его деда обвиняли в шпионаже в пользу иностранных государств.

Более года Овчинников провел в заключении без суда и вышел из тюрьмы со справкой:

«выдана Овчинникову П.Н. в том, что он с 9 июня 1938 г. по 28 сентября 1939 г. содер- жался во внутренней тюрьме УГБ УНКВД ЛО и 28 сентября 1939 г. из-под стражи освобожден в связи с прекращением его дела.

Следственное дело № 58463-1938.

28 сентября 1939 »29 .

С 29 сентября 1939 г. Овчинников был восстановлен в должности старшего научного сотрудника БИН30.

Отпущены на свободу были и И.А. Оль, и Н.П. Иконников-Галицкий. Первый – 19 мая 193931, второй – 21 ноября 1939 г.32. Они тоже, как и Овчинников, были восстановлены в БИН в тех же должностях, которые занимали до ареста. Это говорит о том, что никакой вины перед государством у них не было. Как считает Э.И. Колчинский (2013), их освобождение связано со снятием Н.И. Ежова33 с поста наркома НКВД.

Пребывание в тюрьме заметно отразилось на научной деятельности Овчинникова. Судя по списку публикаций, приведенном в юбилейной брошюре, которая посвящена его 70-летию (Павел .., 1973), в 1938-1939 гг. у него не вышло ни одной научной работы, хотя до и после этого периода он отличался высокой публикационной активностью.

Можно также заметить, что коллега Овчинникова, Элленгорн, который вместе с ним жаловался в КПК на то, что в БИН орудуют еще необнаруженные «враги народа», также в этой роли побывал в тюрьме, откуда вышел инвалидом (Кол-чинский, 2013).

В мае 1941 г. Овчинников уволился из БИНа и уехал в Таджикистан, где стал директором Института ботаники Таджикского филиала АН СССР. С начала войны он в рядах Красной Армии, и только в 1944 г. по ходатайству Президиума АН СССР был демобилизован. На фронте Овчинников стал коммунистом, что укрепило его общественный статус. С конца 1944 г. он вновь директор Института ботаники Таджикского филиала АН СССР. З десь он до конца жизни оставался директором Ботанического института Академии наук Таджикской ССР, которую совмещал с работой в БИНе.

На новом месте Овчинников показал себя еще более ярким лысенковцем, чем это можно было у него заметить в 1930-е годы в Ленинграде. По- сле печально-знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., на которой подверглась разгрому генетика в СССР, 13 и 14 сентября в Душанбе (тогдашнем Сталинабаде), прошло расширенное заседание президиума Таджикского филиала Академии наук СССР. Оно было посвящено обсуждению итогов этой сессии. Овчинников сделал установочный доклад, основное содержание которого было помещено на первой полосе центральной республиканской газеты «Коммунист Таджикистана».

« Социалистическое сельское хозяйство, – говорит докладчик, – породило принципиально новую, мичуринскую, советскую биологическую науку, развивающуюся в тесном единстве с агрономической практикой. В непримиримой борьбе с формальной генетикой, с идеалистическими концепциями в биологии рос и креп советский мичуринский дарвинизм.

Тов. Овчинников прослеживает путь борьбы советской биология с идеалистическими реакционными теориями. Правильно поняв с позиции научного марксизма движущие силы эволюции, Мичурин 34 овладел открытыми закономерностями и практически применил их к переделке природы растительного организма. Было окончательно доказано, что наследование свойств, приобретаемых растениями и животными в различных условиях их существования в процессе их развития, является необходимым основанием эволюции. Учение Мичурина открывает каждому биологу путь управления природой растительных и животных организмов, путь изменения их в нужную для человека сторону посредством управления условиями жизни.

Затем профессор Овчинников переходит к изложению состояния научной работы в Тад- кистане» (Торжество .., 1948). В этой части своего доклада он в очень резких выражениях критиковал трудившихся в Таджикской ССР специалистов, которые не перешли на позиции «советского мичуринского дарвинизма». Причем делалось это не в какой-то абстрактной форме, а с перечислением фамилий живущих в республике биологов и селекционеров, а также их руководителей в Москве и Ленинграде. В своем докладе Овчинников весьма отрицательно отозвался об использовании в селекции сельскохозяйственных культур разработанных Н.И. Вавило-вым35 представлений о центрах формообразования. Выступление Овчинникова не могло не принести много неприятностей упомянутым в докладе лицам, о чем рассказывает в своих воспоминаниях Ю.Я. Керкис36 (1988), и частично его пересказывают Л.И. Лебедева и И.К. Захаров (2007).

Несмотря на выраженную пролысенковскую позицию в 1930-1940-е годы, Овчинников в 1955 г., как и К.М. Завадский, присоединился к «Письму 300», в котором осуждалась деятельность Т.Д. Лысенко (Жимулев, Дубинина, 2005).

Заключение

Подчеркнем, что изложенный нами материал никак не может опорочить П.Н. Овчинникова как ученого-ботаника. Мы лишь обращаем внимание на те черты его характера и результаты деятельности за пределами его узкой специальности, которые спустя многие годы становятся хорошо видны в нынешнее время. Этот краткий очерк в определенной мере отражает и те условия, в которой жили и работали биологи в первые десятилетия советской власти.

Автор заявляет об отсутствии конфликтов интересов.