К динамике обилия птиц семейства Motacillidae в Башкирии

Автор: Валуев Виктор Алексеевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1040 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140154136

IDR: 140154136

Текст статьи К динамике обилия птиц семейства Motacillidae в Башкирии

Данные об обилии птиц семейства трясогузковых Motacillidae на территории Башкирии в период более 100 лет (с середины XIX до второй четверти XX века) взяты из трудов Э.А.Эверсманна (2001) – проводил исследования в середине XIX века, П.П.Сушкина (1897) – вёл наблюдения в 1891 году, С.В.Кирикова (1952) – работал в первой половине XX века, В.Д.Ильичёва и В.Е.Фомина (1988) – наблюдения проводили в 1974-1976 годах.

Оценка показателя обилия, которое отражено в письменных свидетельствах за столь долгий период, затруднена по причине того, что у предыдущих исследователей не были заложены общие подходы к количественному учёту. Поэтому мы сопоставляли их косвенные или прямые указания на численность коньков и трясогузок с количественной характеристикой шкалы балльных оценок обилия птиц, предложенной А.П.Кузякиным (1962).

О численности птиц можно судить по таким показателям, как количество добытых экземпляров, временной промежуток между встречами отдельных особей, количество птиц в стаях и т.п., отражённых в публикациях (Валуев 2006). Примеры сопоставительных оценок обилия по оценкам названных авторов и наших расчётных показателей отражены в таблице.

Пример приведения значений обилия птиц к единому показателю

|

Показатели обилия по А.П.Кузякину (1962) |

Оценки обилия по письменным свидетельствам авторов XIX-XX веков на примере П.П.Сушкина (1897) |

|

Весьма многочисленный |

«..на больших токах, возможно, добыть в одну ночь около сотни дупелей» (с. 17) |

|

Многочисленный |

«Я нашёл перевозчика очень обыкновенным...» (с. 25) |

|

Обычный |

«…кулик-сорока составляет необходимую принадлежность всех рек…» (с. 32) |

|

Редкий |

«…большой улит довольно редок, но я летом неоднократно встречал его…» (с. 28) |

|

Очень редкий |

«…мородунка…довольно редка, хотя и гнездится здесь. … добыл летом два экземпляра…» (с. 25) |

|

Чрезвычайно редкий |

«Мне лично чернозобик не встречался. Пименов сообщил мне, что изредка чернозобик встречается всё лето…» (с. 21) |

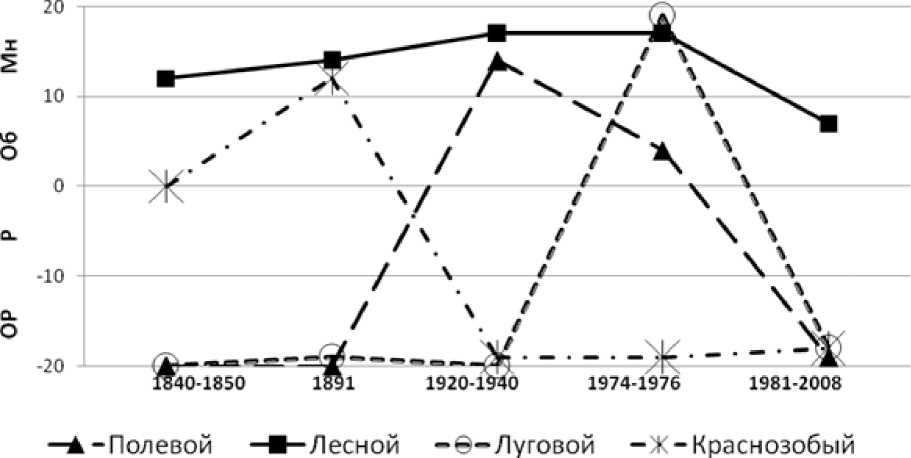

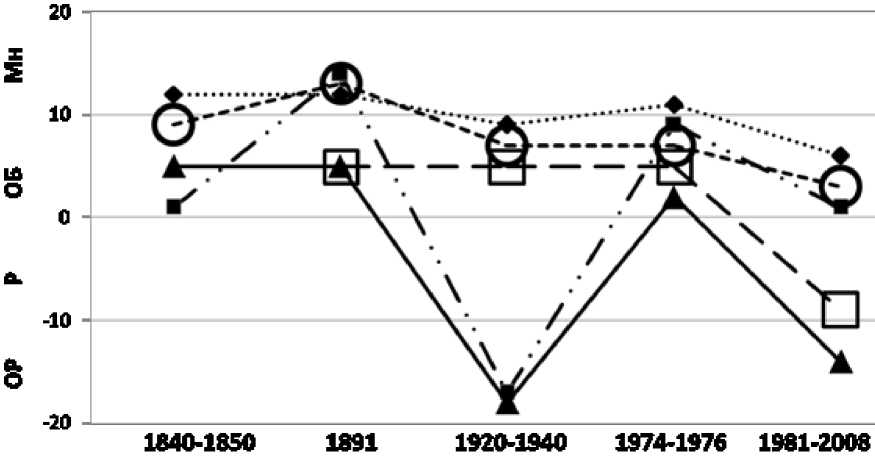

Результаты оценки динамики обилия коньков и трясогузок отражены на рисунках 1 и 2. Отрезки оси ординат соответствуют принадлежности вида к разряду «очень редкий» (-20...-10); «редкий» (-10...0); «обычный» (0...10), «многочисленный» (10...20).

Мы вели наблюдения за птицами на территории Республики Башкортостан с 1981 года. Маршрутные учёты по методике Ю.С.Равкина (1967) проводили с 1989 года. При анализе общего обилия применялся понижающий коэффициент ПК (Валуев 2004, 2006а, 2012). Русские и латинские названия видов приведены по «Списку птиц Российской Федерации» (Коблик и др., 2006).

Результаты

Анализ динамики обилия коньков показал, что из четырёх видов, зарегистрированных в Башкирии, луговой конёк Anthus pratensis на протяжении всего времени был чрезвычайно редким. Из предыдущих исследователей он был отмечен только П.П.Сушкиным как довольно редкий вид. Нами он встретился лишь дважды — 20 октября 1988 в Нуримановском районе (Валуев 1989) и 20 сентября 2003 в Кугарчин-ском районе (Валуев 2008). Чучело добытого в 1988 году экземпляра хранится в зоологическом музее Башкирского университета.

Рис. 1. Динамика обилия коньков в Башкирии: полевой конёк Anthus campestris , лесной конёк A. trivialis , луговой конёк A. pratensis , краснозобый конёк A. cervinus .

Краснозобый конёк A. cervinus , будучи обыкновенным в XIX столетии, уже в начале XX века регистрируется так редко, что С.В.Кириков и В.Е.Фомин наблюдали их лишь по одному разу — первый в горах, второй — в Зауралье республики. Мы регистрировали небольшие стайки краснозобых коньков в Предуралье на весеннем пролёте в 1983 и

1986 годах в Кармаскалинском районе. Две особи экспонируются в зоологическом музее Башкирского университета.

Полевой конёк A. campestris , основная часть ареала которого расположена южнее Башкирии, на территории республики в XIX веке практически не наблюдался. Как многочисленный вид он отмечен только С.В.Кириковым в начале XX века, причём такое обилие наблюдалось им лишь в Зауральском регионе республики и южной её оконечности. В.Е.Фомин регистрировал этот вид в 1974-1975 годах, когда проводил учёты по Зауралью и югу Башкирии. По данным его экспедиции, полевой конёк гнездился до 54°20' с.ш. в Предуралье и в Зауралье республики. В начале XXI столетия этот вид был зарегистрирован лишь дважды: в 2004 году в национальном парке «Башкирия» его наблюдал О.А.Торгашов (2004) и 6 июня 2006 на южной оконечности республики пару птиц встретила П.Г.Полежанкина (2006). Нами полевой конёк был встречен только один раз — во время совместной экскурсии с немецкими коллегами в начале лета 1986 года в окрестностях города Стерлитамак (Валуев 1989а). Птица совершала токовые полёты, поэтому можно предполагать, что это самая северная точка его гнездования в республике.

Лесной конёк A. trivialis считался многочисленным на протяжении последних двух веков. Однако в конце XX столетия стал заметным спад обилия этого вида. Причём тенденция к сокращению численности наблюдается из года в год (рис. 1); и в первых годах XXI века лесной конёк попадает в категорию «обыкновенный вид».

-♦-■Жёлтая —■- Желтолобая а желтоголовая —в-горная -О"Белая

Рис. 2. Динамика обилия трясогузок в Башкирии: жёлтая трясогузка Motacilla flava , желтолобая трясогузка M. lutea , желтоголовая трясогузка M. citreola, горная трясогузка M. cinerea, белая трясогузка M. alba.

Анализ динамики видов трясогузок также указывает на выраженные флуктуации их численности, причём у некоторых видов довольно значительные. Особенно резко они проявляются у желтолобой Mota-cilla lutea и желтоголовой M. citreola трясогузок (рис. 2).

Динамика численности жёлтой M. flava и белой M. alba трясогузок, особенно если учесть погрешности учётов и их трактовки, довольно схожи. Большее обилие жёлтой трясогузки в последнее время, чем у белой, показанное на рисунке 2, хотя первая практически отсутствует на огромной территории северо-востока Башкирии (Валуев 2003), объясняется тем, что учёты проводились нами в природных условиях, а многие особи белой трясогузки тяготеют к антропогенным местообитаниям, в том числе очистным сооружениям сахарных заводов или рыборазводным прудам (Валуев 2004а).

При этом численность жёлтой трясогузки в таких селитебных районах, как Уфимский, снижается и на протяжении гнездового периода, тогда как обилие белой трясогузки сохраняется на одном уровне (Валуев 2013). Здесь следует отметить, что практически полное отсутствие M. flava на северо-востоке республики (Валуев 2004б) и не принятие ею селитебных районов компенсируется её преобладанием в несколько раз над M. alba на соседних нетронутых застройками территориях (Валуев 2010, 2011а; Валуев, Едрёнкин 2005) и многочисленностью в степях Зауралья республики (Валуев 2010а). Также нужно указать, что в сезонной динамике всех видов трясогузок, зарегистрированных на территории Башкирии, только динамика обилия белой трясогузки отличается от других видов – оно меньше, чем обилие во время весенних и осенних миграций (Валуев 2007). Объяснить это можно только тем, что достигшие самостоятельности молодые птицы этих видов откочёвывают за пределы республики, а белые трясогузки остаются в районе размножения до середины осени. Это предположение подтверждают и учёты в горной области республики (Валуев 2007а), где обилие жёлтой трясогузки в послегнездовой период в 18 раз меньше, чем белой (0.5 и 8.9 особей на 1 км2, соответственно). В гнездовой же сезон M. alba по численности превышала M. flava (Баянов и др. 2005).

В Башкирии гнездятся только два подвида жёлтой трясогузки: M. f. flava Linnaeus, 1758 и M. f. bema (Sykes, 1832). M. (flava) tschutschen-sis plexa (Thaye et Bangs, 1914) была зарегистрирована на территории Башкирии только один раз – на пролёте весной 1983 года в Кармаска-линском районе (Валуев 1984).

О численности горной трясогузки Motacilla cinerea у Э.А.Эверсман-на мы не находим указаний, но последующие исследователи с конца XIX века считали её обычным видом. Однако с конца XX века численность M . cinerea , как и других видов трясогузок, стала неуклонно падать и в 2006 году составляла 0.02 особи на 1 км2 (Валуев 2006б).

Заключение

Сокращение численности коньков и трясогузок невозможно объяснить только ухудшением кормовых условий. Подобное снижение численности происходит у большинства видов птиц, населяющих республику (Валуев 2011). При этом у жёлтой трясогузки отмечено замещение одного подвида другим. M. f. beema , составлявшая большинство жёлтых трясогузок в Зауралье Башкирии с 2000 по 2005 год, в 2006 году уступила первенство M. f. flava (Валуев, Артемьев 2006). По всей видимости, происходят глобальные негативные изменения экосистем, связанные с отравлением окружающей среды.