К динамике орнитофауны поймы широтного течения реки Белой (Бурзянский район Башкирии)

Автор: Валуев Виктор Алексеевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 993 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140154693

IDR: 140154693

Текст статьи К динамике орнитофауны поймы широтного течения реки Белой (Бурзянский район Башкирии)

Бурзянский район находится в глубине гор Южного Урала. На его территории находятся два заповедника – Башкирский государственный и Шульган-Таш, через которые протекает самая большая в Башкирии река – Белая. На выходе из гор её перекрыли; начали строить Юмагузинское водохранилище, которое в 2004 году стало заполняться. Подпор его простирается вглубь гор на несколько десятков километров (в зависимости от сезона и гидрометеорологических условий). В данной работе проанализирован материал, собранный до постройки водохранилища, и сравнение его с данными первой половины XX столетия. Учёт численности и видового состава авифауны проводились нами в Бурзянском районе с 20 июля по 10 августа 2000-2002 годов.

Бальная оценка обилия, кроме хищных птиц, дана по А.П.Кузякину (1962), по хищным птицам – по В.А.Валуеву (2007). Учёты проводились по методике Ю.С.Равкина (1967). При обработке данных применяли понижающий коэффициент (Валуев 2004, 2006а, 2012).

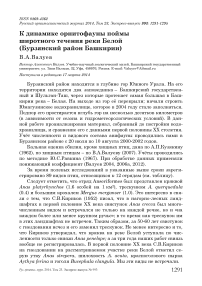

За время полевых исследований в указанные выше сроки зарегистрировано 89 видов птиц, относящихся к 12 отрядам (см. таблицу).

Следует отметить, что отряд Anseriformes был представлен кряквой Anas platyrhynchos (1.6 особей на 1 км2), трескунком A. querquedula (0.4) и большим крохалем Mergus merganser (1.0). Это интересно в связи с тем, что С.В.Кириков (1952) писал, что в нагорно-лесных ландшафтах в первой половине XX века свистунок Anas crecca был многочисленным видом и встречался не только на каждой речке, но и «на каждом более или менее крупном ручье»; в то время как трескунок им в этих ландшафтах не встречен. Таким образом, за 50-60 лет свистунок с гнездования исчез и его заменил трескунок. Не менее интересно и то, что Кириков утверждал, что кряква на реке Белой уступала по численности только свиязи Anas penelope; а за три года наших работ свиязь вообще не регистрировалась. В первой половине XX века С.В.Кириков на гнездовании на рассматриваемом участке реки Белой отметил серую утку Anas strepera , шилохвость A. acuta , красноголового нырка Aythya ferina и гоголя Bucephala clangula . Мы эти виды не встречали.

Видовой состав птиц по отрядам

|

№ п/п |

Отряды |

Число видов |

|

|

1 |

Гусеобразные |

Anseriformes |

3 |

|

2 |

Соколообразные |

Falconiformes |

11 |

|

3 |

Курообразные |

Galliformes |

1 |

|

4 |

Ржанкообразные |

Charadriiformes |

3 |

|

5 |

Голубеобразные |

Columbiformes |

3 |

|

6 |

Кукушкообразные |

Cuculiformes |

1 |

|

7 |

Совообразные |

Strigiformes |

3 |

|

8 |

Козодоеобразные |

Caprimulgiformes |

1 |

|

9 |

Стрижеобразные |

Apodiformes |

1 |

|

10 |

Ракшеобразные |

Coraciiformes |

1 |

|

11 |

Дятлообразные |

Piciformes |

5 |

|

12 |

Воробьинообразные |

Passeriformes |

55 |

На основании приведённых данных можно заключить о серьёзных изменениях, происшедших за последние десятилетия в экологии реки.

В первой половине XX века на рассматриваемой территории С.В. Кириков зарегистрировал 13 видов хищных птиц: скопу Pandion halia-etus , обыкновенного осоеда Pernis apivorus , чёрного коршуна Milvus migrans , болотного луня Circus aeruginosus , тетеревятника Accipiter gentilis , перепелятника A. nisus , канюка Buteo buteo , могильника Aquila heliaca , беркута A. chrysaetos , сапсана Falco peregrinus , чеглока F. sub-buteo , кобчика F. vespertinus и обыкновенную пустельгу F. tinnunculus . Нами отмечено 12 видов Falconiformes.

Не встреченные нами, но зарегистрированные на гнездовании С.В. Кириковым и в 1982 году Н.М.Лоскутовой (1983) виды – беркут и болотный лунь; не встреченный С.В.Кириковым, но зарегистрированный нами – большой подорлик Aquila clanga (Валуев, Валуев 2001). Кроме того, Кириков охарактеризовал кобчика как редкий пролётный вид; а мы наблюдали гнездящуюся пару. Самым многочисленным видом из дневных хищных птиц Кириков считал канюка и обыкновенную пустельгу. Нами они также отмечены как многочисленные виды (1.3 и 1.5 ос./км2). Многочисленным видом был в начале XXI века и чёрный коршун (Валуев 2002), его обилие составило 1.2 ос./км2. Интересно, что в нагорно-лесных ландшафтах Кириков считал эту птицу редкой. При этом он, ссылаясь на показания других авторов о гнездовании в Башкирии двух подвидов чёрного коршуна, не указывает этого для района своих исследований. Нами же замечены здесь оба подвида: Milvus kor-schun korschun (S.G.Gmelin, 1771) и M. k. lineatus (J.E.Gray, 1831),– но второй встречался значительно реже (Валуев 2004а).

Следует отметить значительное уменьшение численности скопы в начале XXI века. На 150-километровом участке широтного течения Белой скопа встретилась нам лишь один раз, тогда как Кириков в своё время указывал, что она встречается часто.

Из чаек и крачек С.В.Кириков (1952) наблюдал в нагорно-лесных ландшафтах только озёрную чайку Larus ridibundus , причём только на пролёте. Нами ни один из представителей подсемейства Larinae не встречен (Валуев 2006б). Из куликов нами отмечено лишь три вида: черныш Tringa ochropus , перевозчик Actitis hypoleucos и белохвостый песочник Calidris temminckii . Кириков регистрировал 12 видов куликов. К сожалению, из его очерков не всегда понятно, в каких именно местах он их встречал, т.к. нагорно-лесные ландшафты могут относиться и к другим местам Южного Урала. Конкретно о гнездовании на реке Белой указан им малый зуёк Charadrius dubius . Нам этот вид на протяжении 150 км (до выхода реки из гор) не встречен, хотя галечниковые отмели на реке остались. Указывая на весь отрезок реки и за пределами изучаемой территории, мы хотим показать действительно полное исчезновение данного вида на широтном участке реки. Следует отметить, что малый зуёк вообще нам в горах не встречался (Валуев 2005, 2006), в то время как С.В.Кириков прямо сообщает о гнездовании малого зуйка, кроме реки Белой, ещё на трёх средних реках, добавляя «и др.». Не изменилась с тех пор численность зимородка Alcedo atthis . Как и 50 лет назад, на исследуемом участке гнездится лишь несколько пар. Что касается Piciformes, то мы встретили все виды, которые указывал С.В.Кириков.

Из отряда Passeriformes 18 видов (32%) в начале XXI века можно считать многочисленными, из них доминантом был лесной конёк (56.3 особи на 1 км2). Обилие деревенской ласточки Hirundo rustica , серой мухоловки Muscicapa striata и ополовника Aegithalos caudatus находилось в пределах от 41 до 43 ос./км2. Здесь следует отметить, что деревенская ласточка регистрировалась только в населённых пунктах, расположенных на берегах реки; причём обилие береговой ласточки Riparia riparia было на два порядка меньше (0.2); городская ласточка Delichon urbica встречена лишь дважды – несколько особей носились над водой вместе с деревенскими ласточками в окрестностях деревень Кутаново и Максютово (Валуев 2006в). Отношение численности среди этих видов на протяжении последних десятилетий не изменилось. Так, С.В.Кириков указывает, что береговая ласточка очень редка и ему известна лишь одна колония на всей территории нагорно-лесных ландшафтов; а городская ласточка встречается реже деревенской.

Субдоминантами в начале нынешнего столетия были зяблик Frin-gilla coelebs (36.9 ос./км2), обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoe-nicurus (35.5), белая трясогузка Motacilla alba (33.3), щегол Carduelis carduelis (32.2), большая синица Parus major (31.4), лазоревка P. caeru-leus (29.8), рябинник Turdus pilaris (27.9) и чечевица Carpodacus eryth-rinus (26.8). Их обилие почти в 2 раза отличается по величине от других многочисленных видов. Следует также добавить, что крапивник

Troglodytes troglodytes в пределах района наших работ С.В.Кириковым (1952) не встречен; нами зарегистрирован 13 августа 2000 в окрестностях Каповой пещеры и 2 августа 2001 в 15 км ниже по течению реки Белой от деревни Максютово (Валуев 2009).

Таким образом, можно говорить о конкретных изменениях в орнитофауне поймы реки Белой за прошедшие 50 лет. Исчезли с гнездования свиязь, серая утка, чирок-свистунок, красноголовый нырок, малый зуёк. Влиянием какого-либо одного фактора это не объяснить. Вряд ли корректно утверждать, что в этом виноваты охотники, т.к. сомнительно, чтобы они отстреливали только чирков-свистунков и малых зуйков, а не трогали чирков-трескунков и перевозчиков.

Что касается вспышек глистных инвазий, в результате которых число паразитов может достигать тысячи экземпляров в одной птице (Валуев 2010) и, соответственно, вызывает гибель последней, то ими тоже трудно объяснить изменения в орнитофауне, т.к. слишком велик регион, на территории которого критически снизилось видовое разнообразие. Негативное влияние человека тоже можно поставить под сомнение. Уже доказано, по крайней мере для Башкирии, что 75% птиц из отряда Charadriiformes тяготеют именно к местам с интенсивной антропогенной нагрузкой (Валуев 2008, 2009а). Единственное, что можно рассматривать как лимитирующее действие на авифауну рассматриваемой территории – слив сточных вод и иное загрязнение реки. Тем не менее, численность целого ряда видов остаётся прежней, а некоторых, например чёрного коршуна, даже увеличилась.