К флоре искусственных водоемов Верхней Волги

Автор: Конотоп Н.К., Виноградова Ю.С.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приводятся предварительные результаты исследования флоры различных типов искусственных водоемов в Верхнем Поволжье (копани, затопленные песчаные и торфяные карьеры, пруды, малые водохранилища). На основе собственных наблюдений и литературных сведений установлено, что флора техногенных водоемов включает как макроводоросли (4 вида), так и сосудистые растения (86 видов и 2 гибрида). На основе флористических показателей выделены группы сходства водных объектов, которые, вероятно, формируются в зависимости от характера возникновения водоема, его морфометрических параметров, динамики акватории и береговой зоны и характера использования.

Ивановская область, костромская область, ярославская область, водная флора, пруды, песчаные карьеры, торфяные карьеры, малые водохранилища

Короткий адрес: https://sciup.org/148326702

IDR: 148326702 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24412/2072-8816-2023-17-2-36-48

Текст научной статьи К флоре искусственных водоемов Верхней Волги

В настоящее время водная и прибрежно-водная флора искусственных водоемов на территории Европейской России изучена крайне неравномерно. Так, например, хорошо изучена флора копаней в Ярославской области Э.В. Гариным (Garin, 2004, 2010, 2019), в Самарской области флора прудов и техногенных водоемов В.В. Соловьёвой (Solovyova et al. 2012; Solovyova, 2012, 2020 a, b, 2021, 2022), хорошо изучена флора прудов Саратовской области М.В. Закурдаевой (Zakurdaeva et al. 2012, 2013) и О.В. Седовой (2016). Большой вклад в изучение водной флоры искусственных водоёмов Среднего Поволжья внес В.Г. Папченков (Papchenkov, 2001; Papchenkov, Solovyova, 1993, 1995). Имеется монография О.А. Капитонова по урбанизированным территориям Вятско-Камского Предуралья (Kapitonova, 2022).

Кроме того, существует ряд работ, где так или иначе рассматривается флора разных типов искусственных водоемов: карьеров (Vargot, 2008; Reshetnikova, Teleganova, 2016; Teleganova, 2016, 2019), придорожных канав (Kanzerova, Kuznetsov 2012; Kanzerova, 2021), водохранилищах (Teteryuk et al., 2021), прудов (Bekreneva et al., 2009; Vargot, 2016), копаней (Filippov, Bobrov, 2016).

Флора техногенных водоемов – редкий предмет исследований и за рубежом. Крупные работы по искусственным водоёмам посвящены изучению состава и 36

состояния флоры прудов в южной части Италии (Croce, 2015), анализу ливневых прудов Германии (Holtmann et al., 2019), оценке биоразнообразия прудов в Японии (Shutoh et al., 2019). Эти работы касаются различных аспектов изучения растительного покрова, различаются по глубине исследования и методическим подходам.

В связи с этим, на наш взгляд, требуется комплексный подход в изучение данного вопроса на единой методологической основе. С этой целью мы провели анализ флоры разных типов искусственных водоемов в Верхнем Поволжье (Ивановской, Костромской и Ярославской областях).

Материалы и методы

В 2020–2022 гг. проводились специальные исследования по изучению особенностей зарастаний искусственных водоемов в Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Были исследованы следующие типы водоемов: пруды, торфяные затопленные карьеры, песчаные затопленные карьеры и малые водохранилища – площадь водного зеркала не превышает 2 км (далее, как водохранилища) (Avakyan et al., 1987).

Искусственный водоем – водоем, имеющий антропогенное или зоогенное происхождение (водохранилище, пруд, запруда, копань, карьер, бобровый пруд) (Papchenkov et al., 2003).

Флористические исследования проводились традиционным маршрутнорекогносцировочным методом. На маршрутах, которые охватывали акваторию водоема, прибрежную мелководную зону и береговые участки, подверженные периодическому затоплению регистрировали растения (макрофитов), непосредственно связанные с водной средой (Lisitsyna, 2003).

Под водными растениями мы понимаем: водные и прибрежно-водные растения (Papchenkov, 2003).Учитывались водные растения из пяти экологических групп: I – гидрофиты; II – гелофит (гидрогигрофит для макроводорослей); III – гигрогелофит (гигрогидрофит для макроводорослей); IV – гигрофит; V – гигромезофит по методике предложенной авторами (Bobrov, Chemeris, 2011).

Затем данные обобщались по группам водоемов. Определение флористического сходства и различий отдельных групп техногенных водоемов производили с использованием индексов сходства, кластеризации и ординации по экологическим группам растений. Статистические расчеты производили в программах MS Excel и PAST (Hammer et al., 2001).

Для анализа флористического разнообразия в качестве данных по копаням (табл. 1) использовались информация из таблицы работы Э.В. Гарина: «Флора деревенских копаней северо-запада Ярославской области» (Garin, 2019). Весь собранный гербарий хранится в ИБВВ РАН им. И.Д. Папананина РАН (IBIW).

Результаты

За 2021-2022 гг. был исследован 31 искусственный водоем: 10 прудов, 11 песчаных карьеров, 5 торфяных карьеров, 5 малых водохранилищ в Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Флористическое разнообразие водных макрофитов, формирующих основные растительные сообщества, по предварительной оценке, образовано 19 семействами, 46 родами и 89 таксонами водных и прибрежно-водных сосудистых растений, 4 видами макроводорослей. Список семейств, число видов и их доля в спектре семейств показана ниже (табл. 1).

Таким образом, во флористическом анализе участвовали следующие семейства и рода (в скобках) растений: Characeae ( Chara , Nitella , Nitellopsis ), Equisetaceae ( Equisetum ), Nymphaeaceae ( Nuphar , Nymphaea ), Ceratophyllaceae ( Ceratophyllum ), 37

Ranunculaceae ( Ranunculus , Caltha ), Haloragaceae ( Myriophyllum ), Elatinaceae ( Elatine ), Umbelliferae ( Sium, Cicuta , Oenanthe, Thelypteris ), Scrophulariaceae ( Limosella ), Plantaginaceae ( Hippuris , Veronica , Callitriche ), Lentibulariaceae ( Utricularia ), Araceae ( Calla , Lemna , Spirodela ), Hydrocharitaceae ( Elodea , Hydrocharis, Stratiotes ), Butomaceae ( Butomus ), Alismataceae ( Alisma, Sagittaria ), Potamogetonaceae ( Potamogeton, Stuckenia ), Typhaceae ( Typha, Sparganium ), Cyperaceae ( Carex, Eleocharis, Scirpus, Schoenoplectus ), Poaceae ( Alopecurus, Agrostis, Catabrosa, Phalaris ( Digraphis ), Glyceria, Leersia, Phragmites, Poa, Zizania ). Все семейства растений расположены по «Флоре…» П.Ф. Маевского (Mayevskiy, 2014).

В целом, спектр ведущих семейств, включается таксоны типичные для водоемов умеренной зоны. Закономерно, по числу видовых таксонов тройку ведущих семейств составляют Cyperaceae, Potamogetonaceae и Poaceae которые вносят наибольший вклад в видовое разнообразие. Однако, в отдельных типах водоемов порядок и состав ведущих семейств несколько отличается от общего. Так, в прудах, преобладают Cyperaceae, Poaceae, Araceae, а исключительно водное семейство Potamogetonaceae, располагается сразу за ними. В торфяных карьерах и малых водохранилищах преобладают Cyperaceae и Poaceae , представленные преимущественно прибрежноводными растениями. И только в песчаных карьерах Potamogetonaceae занимает лидирующую позицию.

Наибольшее видовое разнообразие семейств характерно в следующих типах водоёмов (табл. 1):

Equisetaceae, Ceratophyllaceae, Plantaginaceae, Hydrocharitaceae, Butomaceae, Alismataceae, Typhaceae — пруды;

Elatinaceae, Characeae, Potamogetonaceae, Typhaceae — песчаные карьеры;

Nymphaeaceae, Haloragaceae, Scrophulariaceae, Lentibulariaceae, Cyperaceae — торфяные карьеры.

Poaceae — водохранилища.

Самыми редкими таксонами оказались Scrophulariaceae встречающийся только в торфяных карьерах, Elatinaceae, Characeae и Haloragaceae обитающие в карьерах и водохранилищах (табл. 1). Представители этих семейств малочисленны в искусственных водоёмах и имеют специфические условия произрастания.

Фоновыми семейства служат: Equisetaceae, Araceae, Ceratophyllaceae , данные семейства имеют одинаковый набор видов, которые могу встретиться в каждом типе водоемов (табл. 1).

Анализ экологических групп растений показал, что во всех типах водоёмов преобладают гидрофиты и гигрогелофит, а в водохранилищах так же ведущую роль занимают гигрофиты.

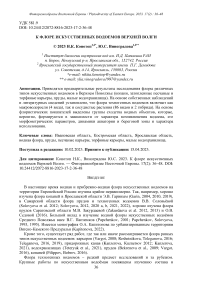

Анализ проводился по экологическим группам растений. На первых двух осях диаграммы типы водоемов расположились довольно равномерно и рассеяно (рис. 1). Это свидетельствует о том, что флористический состав водных макрофитов отдельных типов водоемов отличается между собой. На графике отчетливо прослеживается сильные межгрупповые различия. Первая ось объясняет 38 % флористического разнообразия, вторая – 26 %. При этом, наиболее сильно с первой осью скоррелированы пруды, а со второй – водохранилища (рис. 1). Песчаные и торфяные карьеры также значительно удалены друг от друга, при этом располагаются в противофазе третьей оси диаграммы.

Таблица 1. Анализ семейственного спектра водных и прибрежно-водных растений по типу водоёма Table 1. Analysis of the family spectrum of aquatic and coastal aquatic plants by type of reservoir

|

Семейства |

Всего видов |

Копани (Garin, 2019) |

Пруды |

Песчаные карьеры |

Торфяные карьеры |

Водохранилища |

|||||

|

Число видов |

Доля % |

Число видов |

Доля % |

Число видов |

Доля % |

Число видов |

Доля % |

Число видов |

Доля % |

||

|

Characeae |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

3,7 |

1 |

2 |

1 |

1,8 |

|

Equisetaceae |

2 |

2 |

3,9 |

2 |

4,7 |

2 |

3,7 |

2 |

4 |

2 |

3,6 |

|

Nymphaeaceae |

2 |

1 |

2 |

1 |

2,3 |

1 |

1,9 |

2 |

4 |

1 |

1,8 |

|

Ceratophyllaceae |

1 |

1 |

2 |

1 |

2,3 |

1 |

1,9 |

1 |

2 |

1 |

1,8 |

|

Ranunculaceae |

5 |

4 |

7,8 |

1 |

2,3 |

1 |

1,9 |

0 |

0 |

3 |

5,5 |

|

Haloragaceae |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1,9 |

2 |

4 |

1 |

1,8 |

|

Elatinaceae |

2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

3,7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Umbelliferae |

2 |

3 |

5,9 |

1 |

2,3 |

1 |

1,9 |

1 |

2 |

1 |

1,8 |

|

Scrophulariaceae |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

2 |

0 |

0 |

|

Plantaginaceae |

7 |

2 |

3,9 |

3 |

7 |

2 |

3,7 |

1 |

2 |

2 |

3,6 |

|

Lentibulariaceae |

3 |

1 |

2 |

2 |

4,7 |

3 |

5,6 |

3 |

6 |

0 |

0 |

|

Araceae |

5 |

5 |

9,8 |

4 |

9,3 |

2 |

3,7 |

4 |

8 |

3 |

5,5 |

|

Hydrocharitaceae |

2 |

2 |

3,9 |

2 |

4,7 |

2 |

3,7 |

2 |

4 |

2 |

3,6 |

|

Butomaceae |

1 |

1 |

2 |

1 |

2,3 |

1 |

1,9 |

0 |

0 |

1 |

1,8 |

|

Alismataceae |

2 |

2 |

3,9 |

2 |

4,7 |

2 |

3,7 |

2 |

4 |

2 |

3,6 |

|

Potamogetonaceae |

14 |

4 |

7,8 |

4 |

9,3 |

12 |

22,2 |

3 |

6 |

9 |

16,4 |

|

Typhaceae |

7 |

3 |

5,9 |

4 |

9,3 |

5 |

9,3 |

4 |

8 |

2 |

3,6 |

|

Cyperaceae |

16 |

12 |

23,5 |

8 |

18,6 |

8 |

14,8 |

14 |

28 |

15 |

27,3 |

|

Poaceae |

11 |

8 |

15,7 |

7 |

16,3 |

6 |

11,1 |

7 |

14 |

9 |

16,4 |

Примечание: самая большая доля от общего количества видов в семействе выделена жирным шрифтом. Note: The largest proportion of the total number of species in the family is in bold.

Рис. 1. Диаграмма рассеивания станций и расположения типов водоемов Верхнего Поволжья на первых двух осях PCA-ординации

Fig. 1. Scatter diagram of stations and location of types of reservoirs in the Upper Volga region on the first two axes of the PCA ordination

Примечание: ВДХР – водохранилища; ПРУД – пруды; ТК – торфяные карьеры; ПК – песчаные карьеры.

Note: ВДХР - reservoirs; ПРУД - ponds; TK - peat quarries; ПК - sand pits.

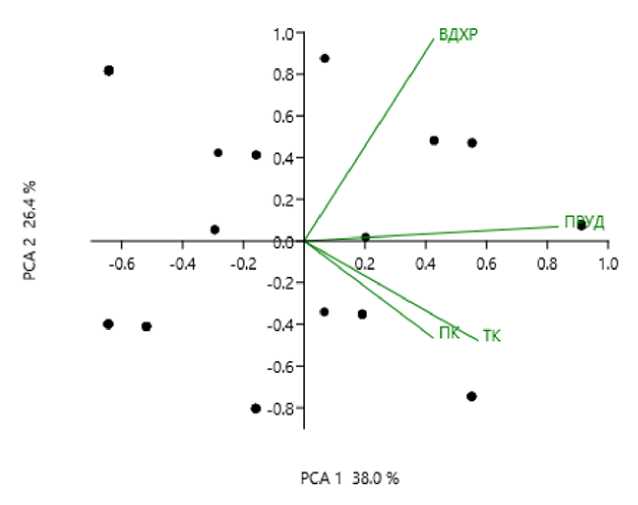

Кластерный анализ показал (рис 2), что по экологическим группам, флора прудов и торфяных карьеров сходны, они сгруппировались в одну кладу. Недалеко от них расположилась флора песчаных карьеров, в то время как флора водохранилищ показала сильные различия с другими водными объектами.

Рис. 2. Дендрограмма сходства флор типов водоемов Верхнего Поволжья

Fig. 2. Dendrogram of the similarity of floras of types of reservoirs in the Upper Volga region Примечание: ВДХР – водохранилища; ПРУД – пруды; ТК – торфяные карьеры; ПК – песчаные карьеры.

Note: ВДХР - reservoirs; ПРУД - ponds; TK - peat quarries; ПК - sand pits.

Также одной из причин отличий флоры водохранилищ и песчаных карьеров служат результаты таблицы 1, где их флористическое разнообразие значительно отличается как по составу сообществ, так и по количеству видов в данных сообществах.

ОБСУЖДЕНИЕ

Среди семейств Cyperaceae — занимает лидирующую позицию в 4 типах водоемов из 5, только на песчаных карьерах занимают 2-ю позицию уступая Potamogetonaceae, так как там оно имеет набольшее количество видов, что делает большой вклад в флористическое разнообразие.

В торфяных карьерах и малых водохранилищах преобладают Cyperaceae и Poaceae, это свидетельствует о том, что на данных типах водоемов наиболее развиты сообщества прибрежно-водных растений.

Был проведён сравнительный анализ 5 семейств, занимающих доминирующие позиции в прудах Верхней Волги и других регионов Европейской части России (табл. 2).

Таблица 2. Ведущие семейства во флоре прудов различных регионов Table 2. Leading families in the flora of ponds in various regions

|

Данные авторов |

Papchenkov, Solovyova,1993 |

Filippov, Bobrov, 2016 |

Zakurdaeva et al., 2013 |

|

Регион исследования |

|||

|

Верхняя Волга (Ивановская, Костромская, Ярославская обл.) |

Средняя Волга (Респ. Татарстан, Чувашия, Марий Эл) |

г. Вологда (Вологодская обл.) |

г. Саратов (Саратовская обл.) |

|

Cyperaceae |

Cyperaceae |

Araceae |

Cyperaceae |

|

Poaceae |

Poacea |

Cyperaceae |

Araceae |

|

Araceae |

Potamogetonaceae |

Polygonaceae |

Poaceae |

|

Potamogetonaceae |

Polygonaceae |

Alismataceae |

Typhaceae |

|

Typhaceae |

Typhaceae |

Ranunculaceae |

Potamogetonaceae |

В результате Cyperaceae так же занимает лидирующие позиции среди других семейств в регионах Средней Волги. Poaceae и Aracea в 3 из 4 регионов активно доминируют. Флористическое разнообразие Potamogetonaceae и Typhaceae в регионах Средней Волги сходно с полученными нами данными из некоторых регионов Верхней Волги.

Появление таких семейств как Elatinaceae и Characeae на затопленных песчаных карьерах, может быть свидетельством повышения уровня минерализации и естественной очистки воды с помощью песчаных гранул, что создает необычные условия обитания для водных и прибрежно-водных растений. Это также может служить причиной, почему на песчаных карьерах на первом месте по флористическому богатству стоят Potamogetonaceae, с 12 видами, когда как в водохранилищах их всего 9 (табл. 1).

Представители семейства Scrophulariaceae нами были встречены только на торфяных карьерах, которые, возможно, предпочитают избыточное увлажнение и кислые почвы.

Наличие большого количества гигрофитов в водохранилищах возможно связанно с крупными размерами данных объектов, по сравнению с другими типами искусственных водоёмов, т.е. имеют больше экологических ниш, которые могут занять разные экологические типы растений.

Анализ главных компонент (рис. 1) по экологическим группам водоемов показал сильную обособленность всех водоемов друг от друга, что демонстрирует вариативность флористического состава и их экологические особенности. Это даёт нам возможность предположить, что классификация водоемов для анализа флоры подобрана правильно и состав флоры в этих водоёмах сильно отличается друг от друга. Сильнее всего отделены водохранилища и пруды, карьеры также обособлены друг от друга, но по 3-й пространственной оси, различие между ними видны на рис. 2.

При рассмотрении анализа главных компонент флоры (рис. 1) и кластерного анализа (рис. 2) можно увидеть сильные различия флористического состава по экологическим группам. Это возможно связанно с тем, что при влиянии антропогенных факторов на экологическую среду, некоторые сообщества могут погибать или резко уменьшать численность популяции, в связи с этим могут освободится новые экологические ниши, которые, могут быть комфортны для нетипичных сообществ.

Водохранилища сильно обособлены от других типов водоёмов (рис. 2) своим разнообразием таксонов, так как зачастую водохранилища строят на уже давно сформированных естественных водоёмах (реках), при этом происходит трансформация водоема и создаются новые условия.

Пруды и торфяные карьеры находятся в одной кладе (рис. 2) из-за схожих трансформационных процессов, так как в обоих случаев происходит затопление измененных территорий, у торфяных карьеров затапливаются зачастую болота, а у прудов запруживается река.

Заключение

-

1) Флористическое разнообразие основных растительных сообществ техногенных водоемов бассейна Верхней Волги представлено 19 семействами, 46 родами и 89 таксонами водных и прибрежно-водных сосудистых растений, 4 видами макроводорослей.

-

2) Причины различий или дифференцированности техногенных водоемов между собой связаны с историей происхождения водоемов, возрастом, размерами, режимом эксплуатацией и другими факторами.

-

3) Установлены различия между составами флор с помощью кластерного анализа и анализа главных компонент, которые заключаются в сильной обособленности водохранилищ и песчаных карьеров, а также сходстве прудов и торфяных карьеров.

-

4) Анализе экологических групп растений показал, что во всех типах водоёмов преобладают гидрофиты и гигрогелофит, а в водохранилищах так же ведущую роль занимают гигрофиты.

-

5) На искусственных водоемах доминируют следующие семейства: Cyperaceae, Poaceae, Potamogetonaceae, Typhaceae.

-

6) В определенных типах искусственных водоемов произрастают редкие семейства Scrophulariaceae встречающийся только в торфяных карьерах, Elatinaceae, Characeae и Haloragaceae обитающие в карьерах и водохранилищах.

-

7) Разные типы искусственных водоемов схожи, своим антропогенным происхождением и частично флористическим составом, но они образуют уникальные экосистемы со своими растительными сообществами.

Авторы выражают огромную благодарность Д.Ю. Ефимову, за помощь в статистическом анализе и в подборе информации, А.А. Боброву за помощь в определение водных сосудистых растений, Е.В. Чемерис за помощь в определение водорослей семейства Characeae. И А.В. Щербакову за помощь в определение прибрежно-водных растений. Исследования проводились в рамках госзадания ИБВВ РАН (тема № 121051100099-5).

Список литературы К флоре искусственных водоемов Верхней Волги

- [Avakyan et al.] Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. 1987. Водохранилища М. 325 с.

- [Bekreneva et al.] Бекренева Е.С., Закурдаева М.В., Седова О.В. 2009. К изучению флоры прудов национального парка «Хвалынский». — Самарская Лука. 18(4): 118-124.

- [Bobrov, Chemeris] Бобров, А.А., Чемерис Е.В. 2011. Речная растительность бассейна Ветлуги (Костромская область). — Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2011. - 116(2): 44-62.

- Croce A. 2015. Vascular flora of eight water reservoir areas in southern Italy. — Check List. 11(2): 1-23. https://doi.org/10.15560/11.2.1593.

- [Filippov, Bobrov] Филиппов Д.А., Бобров Ю.А. 2016. Флора малых водоемов города Вологды и анализ ее структуры. — Вестник Оренбургского государственного педагогического университета 4(20): 32-44.

- [Garin] Гарин Э.В. 2004. Флора и растительность копаней Ярославской области: Дис канд. биол. наук. Борок. 206 с.

- [Garin] Гарин Э.В. 2016. Структура флоры сосудистых растений Ярославской области. — Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 8(2): 188-193.

- [Garin] Гарин Э.В. 2019. Флора деревенских копаней северо-запада Ярославской области. — Биология внутренних вод. 4(2): 3-7. DOI 10.1134/S0320965219060056.

- Hammer 0., Harper D. A. T., Ryan P. D. 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis — Palaeontologia Electronica. 4(1): 9.

- Holtmann L., Kerler K., Wolfgart L., Schmidt C., Fartmann T. 2019. Habitat heterogeneity determines plant species richness in urban stormwater ponds. Ecological Engineering. 138: 434-443. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.07.035.

- [Kanzerova, Kuznetsov] Канцерова Л.В. Кузнецов О.Л. 2012. Динамика растительности подтопленных придорожных участков Южной Карелии. — Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 4: 25-28.

- [Kanzerova] Канцерова Л.В. 2021. Разнообразие и динамика растительности подтопленных и болотных участков вдоль автомобильных дорог Карелии. — В кн.: Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее. Материалы Шестого Международ. полевого симпозиума. Томск. С. 202-204.

- [Kapitonova] Капитонова О.А. 2022. Флора макрофитов урбанизированных территорий Вятско-Камского Предуралья. Ярославль. 195 с.

- [Lisitsyna] Лисицына Л.И. 2003. Гербаризация водных растений, оформление коллекций. — В кн.: Гидроботаника: методология, методы: Материалы Школы по гидроботанике. Рыбинск. С. 49-55.

- [Mayevskiy] Маевский П.Ф. 2014. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. М. 635 с.

- [Papchenkov, Solovyova] Папченков В.Г., Соловьева В.В. 1993. Флора прудов Среднего Поволжья. — Бюллетень Самарская Лука. 4: 172-190.

- [Papchenkov, Solovyova] Папченков В.Г., Соловьева В.В. 1995. Анализ флоры прудов Среднего Поволжья. — Бот. журн. 80(7): 59-67.

- [Papchenkov] Папченков В.Г. 2001. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья. Ярославль. 200 с.

- [Papchenkov] Папченков В.Г. 2003. О классификации растений водоёмов и водотоков. — В кн.: Гидроботаника: методология, методы: Материалы Школы по гидроботанике. Рыбинск. С. 23-26.

- [Papchenkov] Папченков В.Г., Щербаков А.В., Лапиров А.Г. 2003. Основные гидроботанические понятия и сопутствующие им термины. Материалы Школы по гидроботанике. Рыбинск. С. 27-38.

- [Reshetnikova, Teleganova] Решетникова Н.М., Телеганова В.В. 2016. Значение карьеров Калужской области для сохранения и адвентизации флоры региона. — Бот. журн. 101(5): 547-576.

- [Sedova] Седова О.В. 2016. Структура "водного ядра" малых искусственных водоемов Саратовской области. — В кн.: Хартия Земли - практический инструмент решения фундаментальных проблем устойчивого развития: сборник материалов международ. научно-практической конф., посвящённой 15-летию реализации принципов Хартии Земли в Республике Татарстан. Казань. С. 199-201.

- Shutoh K., Yamanouchi T., Kato S., Yamagishi H., Ueno Y, Hiramatsu S., Nishihiro J., Shiga T. 2019. The aquatic macrophyte flora of a small pond revealing high species richness in the Aomori Prefecture, Japan. — Journal of Asia-Pacific Biodiversity. 12(3): 448-458. https://doi.org/10.1016/jjapb.2019.02.006.

- [Solovyova et al.] Соловьева В.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В., Конева Н.В. 2012. Анализ флоры внутренних водоемов природного комплекса Самарской Луки (Среднее Поволжье). — Научный диалог. 2: 79-98.

- [Solovyova] Соловьева В.В. 2012. Раритетная флора малых искусственных водоемов Самарской области. — В кн.: Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников II Рос. науч. конф. Тольятти. С. 233-236.

- [Solovyova] Соловьева В.В. 2020 а. Ресурсная значимость растений малых искусственных водоемов Самарской области. — В кн.: Теоретические проблемы экологии и эволюции. Качество воды и водные биоресурсы (VII Любищевские чтения): Материалы международ. науч. чтений. Тольятти. С. 316-319. DOI 10.24411/9999-039A-2020-10074.

- [Solovyova] Соловьева В.В. 2020 b. Средообразующая роль техногенных водоемов Самарской области для прибрежно-водных макрофитов. — В кн.: Экология. Риск. Безопасность: Материалы Всерос. научно-практической конф. Курган. С. 173-174.

- [Solovyova] Соловьева В.В. 2021. Антропоустойчивость растений искусственных водоемов в условиях среднего Поволжья. — В кн.: Экология родного края: проблемы и пути их решения: материалы XVI Всерос. научно-практической с международ. участием конф. Киров. С. 176-179.

- [Solovyova] Соловьева В.В. 2022. Флора техногенных водоемов Самарской области. — В кн.: Организмы, популяции и сообщества в трансформирующейся среде: Сборник материалов XVII Международ. науч. экологической конф. Белгород. С. 188-191.

- [Teleganova et al.] Телеганова В.В., Решетникова Н.М., Хомутовский М.И., Воронкина Н.В. 2016. Роль техногенных ландшафтов карьеров в сохранении и адвентизации флоры Калужской области. — В кн.: Труды регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований. Т. 21. Калуга. С. 211-220.

- [Teleganova] Телеганова В.В. 2019. Известняковые карьеры в Центральной России как ценные в ботаническом отношении объекты (на примере Калужской области). — Разнообразие растительного мира. 2(2): 11-17. DOI 10.22281/2686-9713-2019-2-11-17.

- [Teteryuk et al.] Тетерюк Б.Ю., Князева Е.В., Тетерюк Л.В., Панюков А.А. 2021. Флора малых водохранилищ Европейского Северо-Востока России. — Биология внутренних вод. 1: 23. DOI 10.31857/S0320965221010137.

- [Vargot] Варгот, Е.В. 2008. Флора обводненного карьера в окрестностях пос. Смольный. — Труды национального парка "Смольный". 1: 36-39.

- Варгот Е.В. 2016. Конспект флоры прудов ЗАТО Саров (Республика Мордовия). — Фиторазнообразие Восточной Европы. 10: 46-52.

- Закурдаева М.В., Бекренева Е.С., Седова О.В. 2012. Гидрофильная флора и растительность малых техногенных водоемов города Саратова. — Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 12(3): 6471.

- Закурдаева М.В., Седова О.В. Шишкина Е.С. 2013. Флора и растительность малых искусственных водоемов города Саратова. — Вестник КрасГАУ. 4: 63-69.