К генезису Каргалинских медистых песчаников

Автор: Мязина Н.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные закономерности формирования и природа размещения медистых песчаников в полосе южной части западного Приуралья протяженностью около 600 км. Каргалинские медные руды на Сакмарско-Дмитриевской площади, представленные малахитом и азуритом, а также купритом, самородной медью и сопутствующими минералами, образовались в толще красно-коричневых песчаников в виде отдельных линз, гнезд, прослоек в руслах древних рек, стекающих с Уральских гор казанского и татарского века поздней перми, 270–265 млн лет назад. Источниками сульфидных растворов были коренные месторождения Уральских гор, размываемые реками. Осадителями меди из растворов служили скопления наземной растительности и другой органики в руслах. Минеральные залежи повторяют форму речных извилин и распределены по Каргалинскому рудному полю крайне неравномерно, многократно переслаиваясь в более чем стометровой толще осадочных пород. Формирование медистых песчаников в Приуралье происходило на сингенетическом геoхимическом барьере по соляным антиклиналям и соляным диапирам кунгурского возраста. Фиксируется барьер резким флексурным погружением артинских отложений в сторону предгорного прогиба с залегающими на них соляными антиклиналями.

Каргалинская площадь, геoхимический барьер, cульфидная минерализация, медистый песчаник, халькопирит, халькозин, ковелин, малахит, азурит, рудное поле, месторождение

Короткий адрес: https://sciup.org/147250971

IDR: 147250971 | УДК: 556.3:553..3:6 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.2.159

Текст научной статьи К генезису Каргалинских медистых песчаников

На рубеже IV–III тысячелетий до н.э. началось использование меди кочевыми племенами и металлургами Северной Евразии и Приуралья. Оно стало поворотным событием в эволюции народов и миграции. Первые сведения о геологическом строении территории Башкиро-Оренбургского меденосного редкометалльного района можно найти в классической работе Мурчисона, Вернейля и Кейзерлинга «Геология России», опубликованной в 1845 г. Там описываются разрезы пермских красноцветных пород между пос. Гирьяльским и Верхне-Озерным, а также артинских отложений у ст. Канду-ровки, причем те и другие авторы относили их к каменноугольной системе, а в XX в. при детальном изучении возраст отложений отнесли к верхнепермскому отделу.

С 1964 по 1977 год коллективом геологов Нежинской геолого-гидрогеологической экспедиции ОТГУ под руководством Ю.А. Пестова проводилась геологическая съемка масштаба 1:50 000 на различных участках территории листа М-40-III (рис. 1); в результате практически вся она была покрыта съемкой этого масштаба. На западном склоне при проведении съемки были пройдены магистральные канавы, вскрывшие полный разрез нижней перми и частично верхнего карбона. Проведено детальное послойное описание опорных разрезов нижней перми и верхнего карбона по этим канавам с отбором и последующим определением фаунистических остатков.

Работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию

этой лицензии, посетите

Почти одновременно со съемочными работами на рассматриваемой территории стали проводиться поисковые работы на медь. Основными объектами исследований первоначально стали районы, где были известны отвалы старинных горных выработок. Так, Каргалинской партией под руководством В.И. Малюги, а затем Е.И. Козлова обследовались Дмитриевский, Урало-Сак-марский и Гирьяльский участки. По скважинам, пробуренным на Дмитриевском участке, впервые было установлено, что вмещающие оруденение породы имеют не казанский, а позднетатарский возраст. Выявлено повышенное содержание свинца, цинка, серебра, кадмия. По условиям залегания и небольшим содержаниям эти проявления промышленного интереса не представляют.

В части полезных ископаемых наиболее существенным является выявление Новочеркасского рудопроявления свинца и цинка, указывающего на высокие перспективы района на обнаруживание крупных страти-формных месторождений меди. Выделен Гирьяльский тип полиметаллических месторождений с высоким содержанием кадмия, свинца и цинка.

В 1989 г. Зеленогорская экспедиция Ю.Н. Крупина проводила рекогносцировочное изучение ряда месторождений медистых песчаников для кучного и подземного выщелачивания в пределах Предуральского краевого прогиба в Оренбургской области. Работы осуществлялись на Каргалинском месторождении и Гирьяльском проявлении. В итоге исследований выделена площадь, перспективная на медистый песчаник (совпадающая с площадью Гирьяльского – 1 участка, выделенного Ю.А. Пестовым в 1968 г., Ю.Н. Крупин на выделенном участке площадью 10 км2 рекомендует проведение колонкового бурения скважинами глубиной 250–300 м по сети 0,8х0,4–0,1 км).

Проведенные исследования ГГП «Зелено-горскгеология» и ВИМСом свидетельствуют о возможном применении подземного и кучного выщелачивания на медистых песчаниках Приуралья с целью извлечения меди и попутных полезных ископаемых.

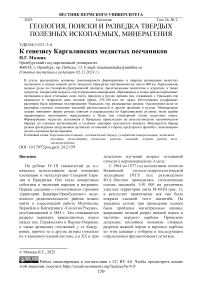

Разработка медистых песчаников проводилась с III–II тысячелетий до н.э. на Каргалинском рудном поле площадью 160 км2, расположенном в 560 км от г. Оренбурга. Оно протягивается по долинам рек Бол. и Мал. Чурана, Янгизу, Сухой, Верхней и Средней Каргалки. Медные руды представлены самородной медью, малахитом, азуритом, купритом и др., залегают в толще красно-коричневых песчаников в виде отдельных линз, гнезд, прослоев в русловых фациях рек татарского яруса верхней перми. Медные залежи распределены по БашкироОренбургскому меденосному редкометалль-ному поясу по рудным полям неравномерно, переслаиваясь в стометровой толще осадочных пород казанского и татарского ярусов. В административном отношении «Каргалинские рудники» относятся к Октябрьскому району Оренбургской области. Последние разработки медной руды проводились в 1913–1916 гг. Башкиро-Оренбургское меденосное редкометалльное рудное поле расположено на ВосточноОренбургском сводовом поднятии ВолгоУральской антеклизы (рис. 1).

В тектоническом строении района исследований можно выделить два основных структурных элемента: зону передовых складок западного склона Южного Урала и зону Предуральского краевого прогиба. Зона западного склона Южного Урала расположена в самой восточной части района работ, западная граница ее проходит в меридиональном направлении по линии Сабитово-Богословка-Дмитриевка-Кондуро-вка-Верхне-Озерное и фиксируется резким флексурным погружением в сторону предгорного прогиба артинских отложений.

Результаты обсуждения

Вторичные рудопроявления меди приурочены к песчаникам и конгломератам казанского и татарского возраста. В прошлом меденосные песчаники и конгломераты разрабатывались, о чем свидетельствуют отвалы старых заброшенных выработок в районе с. Сунарчи, пос. Дмитриевский, с. Белогоры, пос. Гирьял и 2-я Пятилетка.

Рис. 1. Карта площадного распространения Башкиро-Оренбургское меденосного редкометалльного пояса (Наркелюн и др., 1983)

Только в 1961 г. работами Каргалинской партии зафиксировано 15 проявлений меди. Минерализация в основном представлена малахитом, азуритом, встречается самородная медь.

Данные работ Каргалинской и Сарак-ташской партий свидетельствуют о широком развитии медистых песчаников и конгломератов в исследованном районе и сравнительно высоком содержании в них меди.

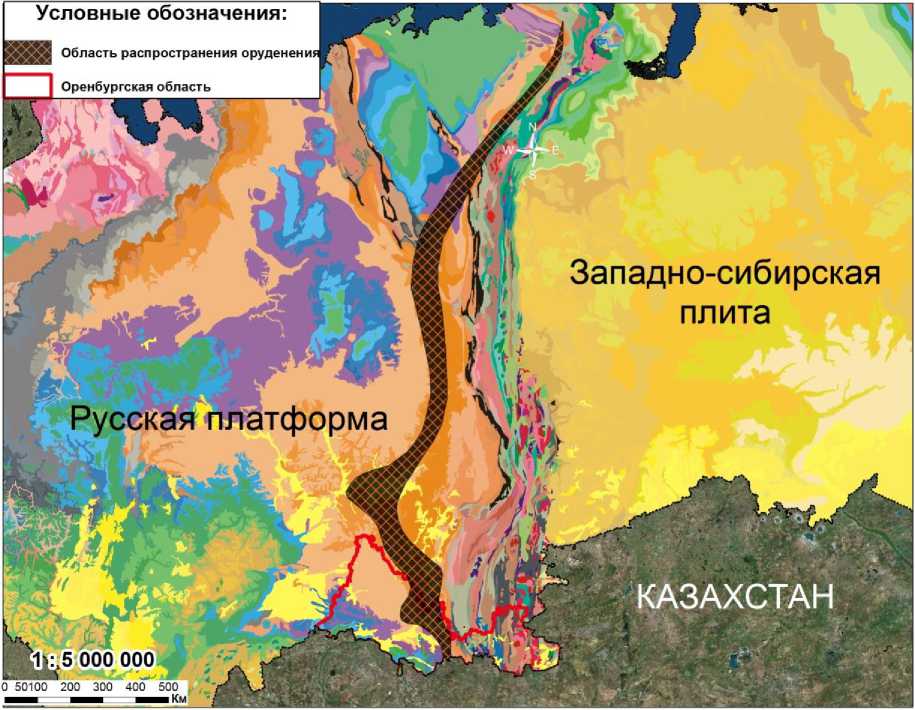

Анализ данных по медистым песчаникам указывает как на сходство, так и на различие геолого-технологических и минеральных типов руд со специфическим набором в каждом из них геохимических элементов, многие из которых имеют важное промышленное значение. Кроме основных элементов (Cu, Fe, S) в рудах почти всех месторождений важны Au, Ag, Pb, Zn, Co, Ni, а такие элементы, как Mo, Bi, Re, Ge, Se, Pt, Pd, U, As, присущи не всем (рис. 2).

В рудах распределение элементов приурочено к определенным минеральным зонам и отражено в стратиграфической колонке Каргалинской группы месторождений. Повышенные концентрации элементов распределены следующим образом:

-

- в халькозиновых зонах – Ag, Au, Hg;

-

- в борнитовых – Bi, As, Sb, Re, Pb, Mo, Ag;

-

- в халькопиритовых – Zn, Cd, In, Ge, Co;

-

- в пиритовых – Se, Te, Ni, Co, Re, Pb (Наркелюн и др., 1983; Волков и др., 2018; Малютин, 1946; Гаряинов, Твердохлебов, 1964; Лурье, Галлина, 1972; Лурье, Галлина, 1978; Поляков, 1925; Трубачев, 2017).

Как показали исследования медистых песчаников и сланцев различного возраста, осаждение меди происходило в сульфидной форме. Главными рудными минералами месторождений медистых песчаников и сланцев являются сульфиды меди: халькозин (Cu 2 S), борнит (Cu 5 FeS 4 ) и халькопирит (CuFeS 2 ). Окислы и водные карбонаты меди – вторичные минералы.

Рис. 2. Стратиграфическая колонка Каргалинской группы медистых песчаников

Формирование медистых песчаников на Башкиро-Оренбургском меденосном редко-металльном поясе происходило на сингенетических барьерах. Фациальные типы геохимических барьеров (болотный и русловой) получили широкое развитие, начиная с пермского периода. Меденосные растворы захватывались с территории Уральских гор и перемещались через Предуральский прогиб, поток замедлялся и остановился по осевой линии флексур параллельно прогибу и горам. Мелкие рудопроявления образовались фрагментарно и связаны с захороненными растительными остатками – осадителями меди. Из растворов впитывались растительными остатками. Примером последних являются медистые песчаники в верхнепермских отложениях Западного Предуралья.

Границей сингенетического барьера является линия, протягивающая вдоль оси Гирьялской соляной антиклинали и далее на север от Сакмарско-Дмитриевской площади. Западнее этой границы вторичные медистые проявления не наблюдаются. На Гирьялской соляной антиклинали и справа от нее сформировались вторичные месторождения медистых песчаников на Сакмарско-Дмитриевской и других площадях БашкироОренбургского меденосного редко-металльного района. Фиксируется барьер резким флексурным погружением в сторону предгорного прогиба артинских отложений.

Каргалинские медные руды, представленные малахитом и азуритом, а также купритом, самородной медью с сопутствующими минералами, образовались в толще красно-коричневых песчаников в виде отдельных линз, гнезд, прослоек в руслах древних рек казанского и татарского века поздней перми 230–285 млн лет назад. Сульфидные растворы сформировались за счет размыва речными водами коренных месторождений Уральских гор. Осадителями меди из растворов служили скопления наземной растительности: деревьев, тростника и другой органики в руслах, поэтому минеральные залежи повторяют форму речных извилин и распределены по Каргалинскому рудному полю крайне неравномерно, многократно переслаиваясь в более чем стометровой толще осадочных пород.

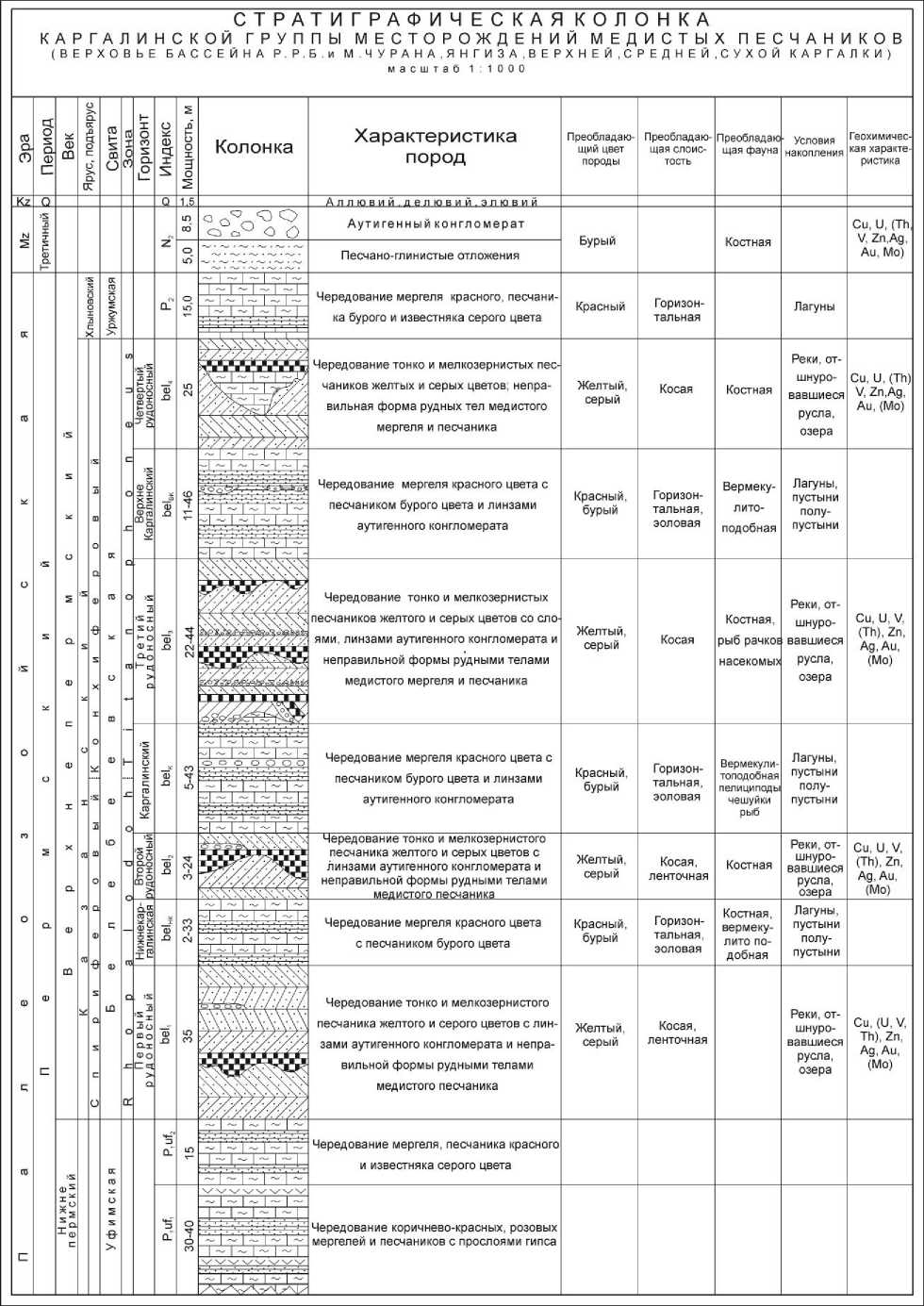

Группа месторождений медистых песчаников «Каргалинская» известна свыше 700 лет и является наиболее крупным месторождением в пределах западного Приуралья как по запасам, так и по содержанию меди (рис. 3). Вмещающая руды песчано-мергелистая толща представлена чередованием красно-бурых и бурых песчанистых, а также мергелистых пород, однообразие которых изменяется лишь около рудных тел появлением желто- и сероцветных мергелей и песчаников.

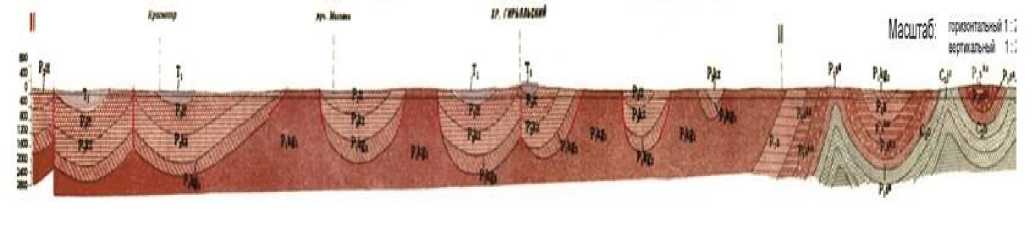

Песчаники в пределах всей вмещающей толщи имеют одинаковое строение, тождественный минеральный состав и отличаются от рудных лишь содержанием рудных минералов, вследствие чего можно сделать вывод об одинаковых условиях образования тех и других, за исключением процессов оруденения, которые были эпигенетическими (рис. 4).

Наличие в минеральном составе песчаников среди нерудных минералов оливина, пироксена, роговой обманки, обломков спилитов, а также существование рудных зерен халькопирита, пирита, халькозина и ковеллина указывает с абсолютной достоверностью на источник образования осадков – подвергающийся интенсивной денудации молодой герцинский уральский горный хребет, снос обломочного материала с которого реками и временными потоками привел к образованиям вмещающей толщи пород, а разрушение колчеданных залежей, связанных со спилитами, диабазами, кератофирами и др., доставило исходный материал для образования медистых песчаников.

Незначительное содержание рудных зерен в медистых песчаниках, наряду с превалирующим преобладанием меди в их цементе, позволяет говорить о том, что медные минералы, значительно более мягкие, чем нерудные минералы, в процессе переноса подвергались истиранию, благодаря чему уцелели лишь отдельные зерна, а вся основная масса меди была доставлена либо в растворенном виде, либо, что вероятнее, в виде коллоидных растворов, пропитавших всю песчано-мергелистую толщу континентальных казанских отложений, о чем можно судить по данным более 5000 анализов штуфов пород из разнообразных горизонтов и слоев вмещающей толщи, показавших, что все породы без исключения содержат 0,01–0,03 % меди. Впоследствии часть из этой рассеянной в толще вмещающих пород меди была скон- центрирована деятельностью грунтовых и подземных вод в определенных участках толщи с образованием рудных тел.

Главнейшими рудными минералами являются малахит, азурит и куприт. Самородная медь и хризоколла встречаются крайне редко.

В медистых песчаниках часто присутствуют остатки растений в виде метаморфоз, выполненных кремнеземом, и, как правило, концентрация рудных минералов в медистых песчаниках приурочена всегда к расти- тельным остаткам, с чем и связана неравномерность оруденения.

Медьсодержащие мергели встречаются реже песчаников. В мергелях медные минералы также концентрируются около остатков древесины.

Рис. 3. Карта фактического материала перспективных участков на Сакмарско-Дмитриевской площади (масштаб 1:100000)

Рис. 4. Геологический разрез через Сакмарско-Дмитриевскую площадь Каргалинской группы месторождений

Еще реже встречаются медистые песчаников, а цемент из серого мергеля, конгломераты с зеленовато-серой окраской. пронизанного малахитом и азуритом.

Галька этих руд обычно состоит из

Разведочными выработками 1930-х гг. установлено наличие двух горизонтов оруденения: верхнего и нижнего.

Нижний горизонт связан с песчаномергелистой толщей верхов казанского яруса. Рудные тела нижнего горизонта имеют форму лент или линз весьма сложных и искривленных очертаний. Размеры рудных тел измеряются обычно несколькими сотнями метров в длину и десятками метров в ширину, мощности достигают нескольких метров. Содержание меди нижнего горизонта значительно более высокое, чем руд верхнего горизонта. Запасы металла для отдельных рудных тел чаще всего варьируют от нескольких до десяти-пятнадцати тысяч тонн.

Верхний горизонт оруденения приурочен к самым низам толщи красно-бурых песчанистых мергелей, относимой к низам татарского яруса и лежащей на размытой поверхности песчано-мергелистой толщи верхов казанского яруса. Рудные тела верхнего горизонта небольших размеров и представляют собой более или менее изометричные, лепешкообразные линзы диаметром в несколько десятков и редко в сто-двести метров. Мощность этих линз обычно невелика и колеблется в пределах 1–2 м. Руды горизонта более бедные, содержат в среднем 1,5 % меди, в то время как среднее содержание руд нижнего горизонта составляет 2,5 %. Запасы металла для отдельных рудных тел исчисляются обычно несколькими сотнями тонн.

Выводы

-

1. На Сакмарско-Дмитриевской площади, как и вообще в Оренбургском Приуралье, рудопроявления меди приурочены как к татарским, так и к казанским отложениям, которые во многих отношениях являются более благоприятными для осадочной концентрации меди.

-

2. Полоса верхнепермских отложений, непосредственно примыкающая к передовым складкам западного склона Урала, является бесперспективной с точки зрения возможности нахождения в ее пределах крупных концентраций меди. Связано это с тем, что здесь имеют распространение пространственно невыдержанные аллювиальные отло-

- жения предгорных конусов выноса. Для казанско-уфимских отложений ширина этой полосы в пределах Сакмарско-Дмитриевской площади составляет 6–8 км.

-

3. На изученной площади ниже зоны окисления, распространяющейся на глубину порядка 100 м, встречается медно-сульфид-ное оруденение, иногда с промышленным содержанием меди, что наряду с другими данными свидетельствует о сульфидной форме первичных накоплений меди.

-

4. Минераграфическое и петрографическое изучение сероцветных пород показывает, что медь в Предуральский прогиб поступала не только в виде растворов, но и будучи заключенной в обломочный материал, т.к. в гальках и гравии основных эффу-зивов устанавливаются сульфиды меди и супергенные минералы меди, образованные по ним. В некоторых мелких гальках размером 3–5 мм содержание медных минералов достигало 1 % их общего объема.

-

5. По направлению падения косой слоистости были установлены юго-югозападное и западное направления движущихся потоков, отражающие направление перемещения обломочного материала. В соответствии с этими фактами (Лурье, 1988), основным направлением перемещения обломочного материала можно считать югозападное. В свою очередь, это указывает на то, что источником меди являлся Медногорский зеленокаменный массив, разрушенные породы которого входят в состав обломочного материала изученных пород и к тому же содержат вкрапленность медных минералов.

-

6. Линия, протягивающаяся вдоль Гирьялской соляной антиклинали на север от Сакмарско-Дмитриевской площади, является границей сингенетического барьера. Западнее этой границы проявления вторичных медистых песчаников не наблюдаются. На Гирьялской соляной антиклинали и справа от нее сформировались вторичные место-

- рождения медистых песчаников на Сакмарско-Дмитриевской и других площадях Башкиро-Оренбургского меденосного редкометалльного района. К соляным антиклиналям приурочены выходы специфических минеральных родников с сульфатными и хлоридными водами высокой минерализации.

-

7. Башкиро-Оренбургский меденосный редкометалльный пояс – стратегический ресурс России на медь.

Западнее этой полосы в казанско-уфимское время имели место прибрежноморские и озерно-аллювиальные условия, вполне благоприятные для образования крупных осадочных концентраций меди (по аналогии с Джезкаган-Удоканскими месторождениями).