К хронологии антропоморфных саркофагов Руси XV-XVII вв

Автор: Беляев Л.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

На базе находок последней четверти века в Москве и в городах Московского государства произведено уточнение хронологии формальных признаков, присущих каменным саркофагам в форме человеческого тела (антропоморфным). Основным ранним признаком является сохранение рудимента высокой крышки саркофага, восходящего к классической эпохе, - двух скатов или их осевого ребра. Признаваемый до сих пор важным датирующим признаком абрис оглавия и ниши для головы значим, но только в сочетании с другими признаками (переход к ножной части через резкое сужение) и в общем стратиграфическом контексте. Ряд признаков (подковообразная ниша для головы, переход к оглавию, составленному из ломаных линий) получили распространение со второй половины XVI в., но их отсутствие в предшествующую эпоху не доказано.

Каменный саркофаг, московское государство, средневековое ремесло, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/143166124

IDR: 143166124

Текст научной статьи К хронологии антропоморфных саркофагов Руси XV-XVII вв

Поводом для появления статьи стала необходимость охарактеризовать белокаменные гробы, открытые в восточной части Московского Кремля при раскопках 2015–2017 гг. (Макаров Н. А., Коваль В. Ю., Энговатова А. В.), а также опереться на хронологические реперы в исследовании статусного некрополя в подклете Смоленского собора Новодевичьего монастыря.

Антропоморфных саркофагов в Москве и по стране известно около 150 (если считать находки отдельных деталей – и значительно больше). При раскопках, в архивах, музейных собраниях постоянно обнаруживаются новые (особенно детские, см., напр.: Левина , 2006. С. 103. № 24. Илл. 22). Этого достаточно для того, чтобы вернуться к дискуссии об их датирующих признаках.

Постоянно увеличивается и материал для уточнения истории саркофага Владимиро-Суздальской Руси как вида погребального сооружения. При раскопках крупных соборов северо-востока за последние 30 лет найдены уже десятки каменных гробов, но опубликованы из них лишь единицы (Леонтьев, Иоаннисян, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.219-232

2008. С. 43–51). Доказано, что до монгольского нашествия традиционным вместилищем тел правителей и подвижников служили прямоугольные и трапециевидные каменные гробы, часто под двускатной крышкой ( Беляев , 1996. С. 66–72; 2006. С. 12–15; 2015. С. 365–367), к тому же выводу пришел Вл. В. Седов ( 2017. С. 278–289 и другие его работы). Прекрасный пример некрополя, буквально уставленного такими саркофагами, дали раскопки (1997–2004 гг.) остатков собора Рождества Богородицы одноименного монастыря во Владимире (1190-е гг.) ( Иоаннисян и др ., 1997; библиографию см.: Иоаннисян , 2018, в печати (полная публикация Некрополя нами готовится)).

Такие белокаменные гробы останутся в употреблении еще примерно 200 лет, до конца XIV столетия, когда на смену им придет антропоморфный саркофаг. Это один из немногих объектов материальной культуры, широкое применение которого в конце Средневековья и начале Нового времени присуще только Московии. Саркофаг проник на Русь после крестовых походов, породивших особое паломническое направление в искусстве Европы ( Беляев , 2015, там же библио-графия1). Известны и редкие примеры переходных форм, таких как гробница XV в. (?), обнаруженная в 2009 г. в Савватиевой пустыни, где сочетается едва выраженное оглавие и довольно высокое ребро продольной оси (см.: Беляев , 2013. Рис. 85).

Общие рамки существования антропоморфного саркофага ясны, это начало XV – середина XVII в. (к концу XIV в. чисто гипотетически относят два саркофага из западного притвора церкви Спаса на Бору: Солнцев , 1849. Л. 107, и последующая традиция). Первые более-менее надежно датируемые образцы принадлежат началу XV в. Время широкого распространения – от конца XV по конец XVI в., то есть в эпоху первого Московского царства, от Ивана III до Бориса Годунова. Пик моды пришелся на эпоху правления Ивана Грозного. Прекращается производство антропоморфных саркофагов, по неясным для нас причинам, в1650-х гг. (Мнение П. Ю. Черносвитова о резком падении их популярности в первой половине XVII в. не подтверждается.)

Итак, антропоморфный саркофаг в погребальном обряде использовали два-три столетия. Понятно, что исследователи искали признаки развития его формы во времени. В кандидатской диссертации, подготовленной в 1980-е гг., Т. Д. Панова указала на ряд элементов, помогающих относить изделия к началу, середине или концу развития ( Панова , 1990; 2004. С. 77–95). В работе ею было учтено около 70 саркофагов из Кремля, монастырей Москвы (в 1980-х гг. начались мои первые раскопки, и отчеты о них были доступны)2 и в России. Датирующим признаком был признан абрис оглавия, что логично: это единственный «сплошной» признак, выделяющий московские саркофаги.

Плавная сплошная линия считалась ранним (до начала XVI в.) элементом. Полукруглое оглавие, приставленное к прямым плечикам, трактовалось как более поздняя версия (хотя прямо о времени выделения плечиков сказано не было). Оглавия квадратные, прямоугольные (но чаще они трапециевидные) помещались во вторую половину XVI в., образовав в сводке компактную локальную группу поздней эпохи правления Грозного. Отмечались и признаки, не связанные напрямую с абрисом изголовья: в XV – первой половине XVI в. распространен уступ при переходе к изножью, а в XVII в. – особая форма ниши для головы, в плане близкая полному кругу (то есть подковообразная, согласно европейской терминологии). Ранними считались и крышки из двух притесанных половинок.

Но вскоре этот подход подвергли критике. В начале 2000-х гг. П. Ю. Черно-свитов систематизировал оглавия, выполнив компьютерные прорисовки всех известных к тому моменту изделий ( Черносвитов , 2003. С. 28–43; 2005. С. 63–71)3. Новая унификация опиралась на новый материал – 33 саркофага, полученные при раскопках в подклете собора Новоспасского монастыря, одного из самых обширных некрополей московской знати. Многие имели надписи на крышках и дали точные даты. Но серия была хронологически ограничена, все изделия укладывались во вторую четверть XVI – середину XVII в., то есть изготовлены примерно за сто лет, на пике распространения московского саркофага.

Сведенные в один масштаб, таблицы форм чрезвычайно убедительны и наглядно демонстрируют господство в XVI в. как базовой формы оглавий с выраженным плечевым уступом. Различимы два варианта – с традиционной плавноволнистой линией и с прямыми (угловатыми, ломаными). Правда, такое деление условно: легко заметить, что многие (если не большинство) округлые оглавия, по сути дела, прямоугольники со скругленными углами, а выступы либо плоские, прижатые к плечам, либо полукруглые, очень большие, едва помещающиеся на плечах. Хронологически эти признаки не разделяются.

Выводы Черносвитова звучали подчеркнуто уважительно в отношении предшествующих. Но, по сути, были диаметрально противоположны: датировать саркофаги, опираясь на форму оглавий, нельзя, их варианты сосуществуют: «На протяжении более чем столетнего отрезка времени, когда верхушка российской элиты использует антропоидные саркофаги в качестве одного из самых распространенных типов погребального сооружения, формы их оглавий варьируют в широких пределах, и все варианты этих форм могут взаимовстречаться в течение одного и того же десятилетия, т. е. практически синхронно» (Там же. С. 69). Наблюдаемое разнообразие форм внутри периода объяснимо: мы видим не последовательную смену оглавий, а «расширение их номенклатуры за счет добавления к исходным формам растущего со временем числа новых вариантов». Раз возникнув, форма сохранялась, а общее разнообразие росло, что определялось существованием одновременно многих мастеров или мастерских каменотесов.

Однако отсюда следует, что варианты оглавий имеют, по крайней мере, дату возникновения, которая должна проявиться при рассмотрении больших серий.

Известным препятствием к созданию общей хронологической таблицы остается запаздывание публикации саркофагов XVI–XVII вв. из собора Вознесенского монастыря в Кремле: начатая много лет назад серия сборников довела корпус каменных гробов только до первых лет XVI в. (Некрополь…, 2009; 2015). Но саркофаги, имеющие подписные крышки или открытые в условиях, надежно определяющих дату, уже достаточно многочисленны на других памятниках XV– XVII вв. и позволяют сравнить устоявшиеся представления с новыми наблюдениями. Такие сверки полезны и непосредственно для датировок, и как опробование инструментария.

Важно учесть, что серия из восьми гробниц из Вознесенского собора в Кремле для XV в. остается единственной сколько-нибудь представительной (см.: Некрополь…, 2015. С. 33–350). Эта группа уникальна (что нехорошо для построения общей картины), а идентификация и дата для некоторых из них остается на уровне гипотез, пусть и надежных. Впрочем, для обзора форм важно не соотнесение каждого изделия с конкретным историческим персонажем, а очевидная типологическая общность и вероятная вписанность в хронологические рамки с разрывами всего в 15–30 лет и менее (1407, 1422, 1453, 1466, 1467, 1485, 1503, 1505 гг.). За неимением других возможностей, будем считать, что перед нами адекватная картина раннего развития антропоморфного саркофага. Они обладают двумя признаками, из которых второй может отсутствовать: (1) плавные волнообразные очертания оглавий с невыраженными плечами и (2) сужение боковых стенок к ногам усилено уступом («коленом»). Выделяется саркофаг Елены Волошанки (?) 1505 г.: изощренных, артикулированных форм, у изголовья которого появился намек на плечи.

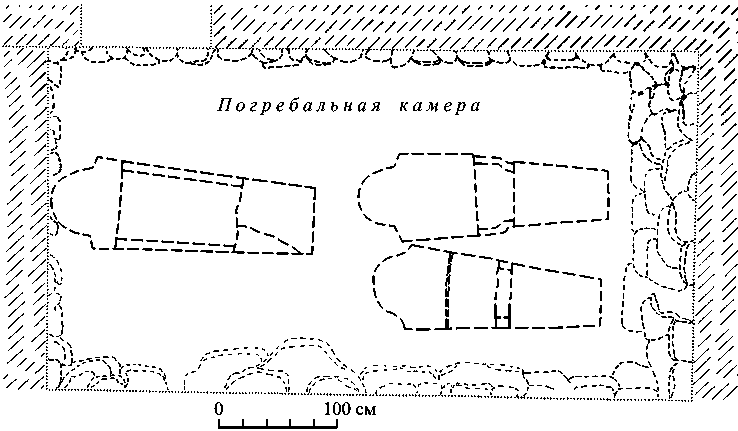

Для демонстрации дальнейшего развития обратимся к обзору новых находок. В Москве более позднюю опорную коллекцию дал подклет Смоленского собора Новодевичьего монастыря, где при наших работах 2017–2018 гг. обнаружилась картина, аналогичная наблюдаемой в подклете Новоспасского. Все 15 саркофагов здесь имеют выраженные плечи; форма оглавия в подавляющем большинстве – прямоугольник с округлыми краями; в двух случаях оглавие образовано прямыми ломаными линиями; одно, напротив, почти круглое и очень большое. Все саркофаги изготовлены во второй трети – конце XVI в. (точнее, между 1533–1582 или 1596 г.), но детский саркофаг 1640 г. не отличается от них по форме (рис. 1).

В Новоспасском монастыре добавилась группа из пяти саркофагов первой половины XVII в., открытых при работах 2014 г. в «палатке Никитичей Романовых» в Знаменской церкви. Два детских саркофага имеют полукруглые оглавия и резко выраженные плечи (внешний абрис отвечает внутреннему). Ниша для головы у саркофага подростка (№ 4, точная дата 1640 г.) подковообразная, как у саркофага № 3, хотя внешний абрис его оглавия уплощенно-полукруглый (точной даты нет). От пятого саркофага найдена только крышка (1645 г.) уплощенно-округлой формы. Все гробы, видимо, принадлежат 1630–1640-м гг. и, во всяком случае, изготовлены не ранее 1606 г. ( Беляев, Ёлкина , 2016. С. 131-149).

К поздним антропоморфным гробам отнесу и 3, найденные в 2017 г. в Ивановском монастыре в центре северного клуатра. Их переместили туда при строительстве 1870-х гг., использовав как оссуарии. Изначально это, видимо, семейная

Рис. 1. Саркофаги семьи князей Кубенских (справа налево: 1537, 1546, 1570, вероятная дата безымянного – после 1570 г.)

группа. Оглавие самого крупного очень вытянутое, с округлым завершением как внутри, так и снаружи. Оглавие саркофага подростка (или миниатюрной женщины) внутри подчеркнуто прямолинейно, но снаружи углы скруглены. Оглавие третьего саркофага (взрослого) снаружи округло и немного выдвинуто, а внутри строго подковообразно (рис. 2). Плечи всех трех саркофагов выражены четко. Группу по внешним показателям следует отнести к концу XVI – первой половине XVII в.: кладбище монастыря довольно позднее (не ранее середины XVI в.?), а в одном саркофаге найден стеклянный аугментарий, который вряд ли можно датировать ранее XVII в.

Два крупных саркофага обнаружены in situ под галереей с северной стороны ц. Покрова Богородицы на Рву и не должны датироваться ранее 1550-х гг. Их прекрасно вытесанные оглавия полукруглые, с выраженными заплечиками.

В последние десятилетия существенно расширилась и топография саркофагов в Москве. Оказалось, что они широко рассеяны по городу. На кладбище при храме и, особенно, в монастыре при раскопках находят обычно два, три и более саркофагов, хотя в наиболее разрушенных некрополях это не всегда так: в Даниловом монастыре при работах в 1980-х гг. мною найден только фрагмент стенки, не позволяющий судить о дате; в Георгиевском монастыре – часть крышки с большим оглавием и плечами, сохранившая начало прекрасно нарезанной надписи с датой в пределах первой половины XVII в. ( Беркович, Егоров , 2017.

Рис. 2. Саркофаги Ивановского монастыря, вторая половина XVI – XVII в.

С. 133. Илл. 224); в подклете ц. Всех Святых на Кулишках – грубо сработанный гроб без крышки, с выраженным оглавием и плечами, XVII в. ( Беркович, Егоров , 2017. С. 252–253). Поздние саркофаги собраны и на кладбище Златоустовского монастыря в Москве. Их уже 3, не считая фрагментов: крышка с датой 1646 г. и два гроба, один с округлым снаружи и квадратным внутри оглавием, второй – с подковообразной нишей для головы, также явно не ранее первой половины XVII в. (Там же. С. 298–301, 309–310). Изначально антропоморфных саркофагов было явно гораздо больше, чем думали.

Встречаются и саркофаги более архаичного облика. Они найдены у церквей Воскресения в Кадашах и Троицы в Полях. Так, гроб из Кадашей датировали XV – началом XVI в. (Там же. С. 413–417). С ранней традицией его соединяют отсутствие плечей, плавный очерк изголовья, выраженный внутри и снаружи уступ стенок при переходе к ногам, а главное – ясно читающееся продольное осевое ребро крышки. Единичная находка in situ при спасательных работах 1999 г. (погребение № 164) на месте ц. Троицы в Полях заслуживает особого внимания. Это саркофаг с плавным очертанием оглавия и совершенно не выраженными плечиками. Хотя храм известен с XVI в., часть открытых на его кладбище надгробных плит восходит к XIV–XV вв., и дата саркофага в этих пределах допустима. Правда, его положение у западной стены монастырского храма второй половины XVI в., фундамент которой он отчасти разрушил (?), может указать и на это время (раскопки велись в ходе строительства, стратиграфия и планиметрия участка нуждаются в уточнении).

К сборам 1990–2000-х гг. следует добавить три не учтенных ранее саркофага, найденных при раскопках 1970-х гг. в приделе Николая Чудотворца Воскресенской церкви на Крутицах. Плохо подготовленный отчет все же позволяет

Рис. 3. Саркофаги в Николаевском приделе Воскресенской церкви на Крутицах. XVI в. (?) (по: Колышницын , 1971)

понять, что один имел уступ в изножье и «приставное» оглавие с заплечиками, а два других, видимо, – волнистые оглавия без плечиков и уступа ( Колышницын , 1971. План). В засыпке были встречены фрагменты плит позднего XVI в., которые вряд ли относились именно к этим саркофагам (Там же. Приложение 7) (рис. 3).

Еще два «архивных» саркофага появились благодаря зарисовке В. В. Город-цова, сделанной 1 сентября 1932 г. на кладбище Алексеевского (второго) монастыря при работах по сносу храма Христа Спасителя. На ней четко выделены особенности оглавий – одно плавно-округлое, второе – явно близкое к прямоугольнику (Василий Алексеевич Городцов, 2015. С. 381).

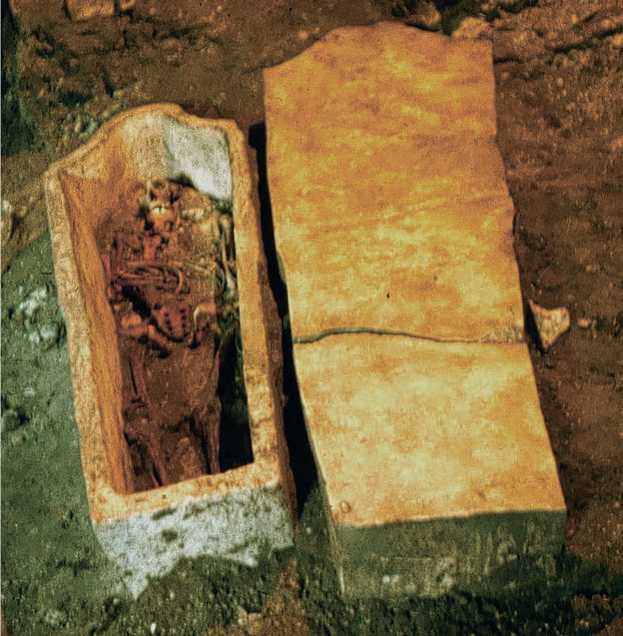

Обратимся еще раз к опубликованным в 1990-х гг. саркофагам собора Богоявленского за Торгом монастыря. Два саркофага воспринимаются как принадлежащие к раннему типу – у них волнистая линия оглавия, а стенки имеют уступ к изножью (рис. 4). Однако они помещены прямо на краю стены центральной апсиды белокаменного храма (XIV?) – первой четверти XV в., разобранного в середине – конце XVII в. Возможно, их сюда передвинули как раз при разборке – например, чтобы спасти от разрушения, поскольку лежат они прямо на краю фундаментного рва первого собора. Характерная особенность обоих погребений – керамические аугментарии с зеленой поливой, по форме более всего напоминающие чернильницы. Представления о керамическом производстве в Москве не позволяют отнести их к периоду ранее XVI в., хотя и с XVII в. их связать непросто. Ближайшие аналогии обнаруживаются в погребениях кремлевского Чудова монастыря, причем одна из них связана с погребением в деревянном гробу, «стоявшем» на крышке каменного антропоморфного саркофага, а вторая

Рис. 4. Саркофаги, обнаруженные при работах к востоку от белокаменного собора Богоявленского монастыря. Вторая половина XVI в. (?) Фото 1980-х гг.

переотложена неподалеку. Стратиграфия заставляет относить погребения к периоду не ранее XVI в.4

Другая группа из трех саркофагов в том же монастыре связана архитектурной стратиграфией с западным фасадом монастырской трапезной (не ранее конца XV – первой половины XVI в.). В ней два саркофага поставлены один на другой, и оба имеют плавное волнистое оглавие с невыраженными плечиками. При этом нижний содержит чернолощеный аугментарий в форме чернильницы и потому не может датироваться ранее самого конца XV – XVI в., а относится скорее к XVI в. Рядом с этой парой находился еще один саркофаг с выраженным прямолинейным оглавием – вероятно, второй половины XVI – первой половины XVII в. Остальной материал, стратиграфически связанный с погребениями, подтверждает их принадлежность периоду не ранее второй трети XVI в.

Следует отметить обилие саркофагов в этом соборе: к западу от трапезной стоял еще один их ряд, почти совсем разрушенный стеной 1690-х гг., а в под-клете трапезной, в забутовке ее центрального зала, отмечен один целый перемещенный саркофаг (без крышки) и два больших скопления каменных гробов и их крышек в северо-западном и северо-восточном углах зала ( Беляев , 1995. Табл. 46). Таким образом, в соборе Богоявленского монастыря мы встретили не менее десятка саркофагов, а в прошлом их было явно больше.

В географически отдаленных от Москвы некрополях антропоморфные саркофаги, чрезвычайно похожие на московские, также известны. Во Владимирской церкви середины XVI в. Кирилло-Белозерского монастыря три саркофага князей Воротынских имеют четко прорисованные плечики, простое округлое оглавие хороших пропорций и нишу для головы, где тенденция к форме подковы едва намечена. Вероятно, это саркофаги братьев Воротынских XVI в.; кроме них в усыпальнице есть трапециевидный каменный гроб без оглавия, два деревянных саркофага-колоды и два кирпичных склепа – эти последние, вероятно, XVII в. (см.: Папин , 2006. Илл. 22).

Неотличимы от московских и 4 саркофага из усыпальницы князей Пожарских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля. Хронологически они гораздо моложе, относятся к первой половине – середине XVII в. Возможно, что их ниши для головы были подковообразны (как, например, ниша на литографии 1852 г., изображающей открытый саркофаг князя Дмитрия Пожарского, см.: Беляев , 2013. С. 25. Рис. 14 и библиография).

Поздними выглядят и два саркофага, обнаруженные при раскопках в Троице-Сергиевой лавре в 2014 г., – у них узкие плечи, широкие уплощенно-трапециевидные оглавия, и у стратиграфически более раннего абрис округлый (см: Энго-ватова и др ., 2016. С. 398-409).

Таким образом, установленные Т. Д. Пановой датирующие признаки антропоморфных саркофагов Московской Руси отчасти подтверждаются. Особенно это касается поздних черт. Стоит согласиться с тем, что «угловатые» оглавия – признак второй половины XVI – первой половины XVII в., но не в оценке этого элемента как редкого или связанного с определенной группой знати: думаю, форма появилась именно в результате умножения заказов на каменные гробы, что повело к упрощению (вытесать прямоугольное или трапециевидное оглавие проще, чем плавно-овальное, недаром среди таких саркофагов есть примитивные и неправильных форм). Поздний признак, видимо, и подковообразная ниша для головы. Допускаю, что для ее вытачивания стали применять инструмент циркульного типа, что не только делало нишу гладкой и ровной, но упрощало и ускоряло работу.

Других устойчивых поздних признаков нет. Взятый в отдельности признак выраженных «плечей» для датировки нужно использовать крайне осторожно. Он наблюдается с первой половины XVI в. и абсолютно господствует до середины XVII в. Но это не мешало в тот же период делать и саркофаги с плавноокруглым изголовьем без плечиков, они живут до конца XVI, а в ряде случаев, видимо, и дольше. Округло-волнистые оглавия, даже в сочетании с уступом к ногам, встречены в поздних (вторая половина XVI в.?) контекстах Богоявленского монастыря.

Датированных саркофагов XV в., кроме серии из Вознесенского монастыря Кремля с их округло-волнистыми оглавиями, фактически нет. Не исключено, что обычные в XVI–XVII вв. формы саркофагов «с плечами» существовали и раньше.

Нельзя согласиться и с тем, что крышки из двух притесанных друг к другу плиток – ранний признак. Не рассматривая здесь вопрос детально, отмечу частую встречаемость их и в поздних погребениях, что легко объяснимо трудностью тески очень большого и при этом очень плоского камня: в саркофагах семьи князей Кубенских середины XVI в. к недостаточно длинным камням явно добавлены тщательно притесанные части (см. выше рис. 1).

Важным и по-настоящему ранним, явно архаическим признаком, восходящим к домонгольскому времени, является рудиментарное ребро по оси крышки (слабо выраженная двускатность или вспарушенность могут иметь иные объяснения, но, в принципе, и ими не следует пренебрегать при поиске датирующих признаков).

К этому признаку следует добавить такую не всегда отмечаемую особенность, как ладьевидная протеска гроба под изголовьем, в его нижней части. Эта своеобразная деталь, напоминающая о гробницах-«лодках», отмечена на ряде саркофагов Кремля и, вероятно, свойственна только XV в. Она важна не только как хронологический маркер. Перед нами указание на единство каменных и деревянных саркофагов, о котором важно помнить. У колод хорошо известны овальные формы; уступчатое сужение к ногам (иногда сложное, ясно выраженное); ребро или щипец крыши. Эти признаки древнее каменного антропоморфного гроба, и, в любом случае, их легче воспроизвести в дереве, чем в камне. О взаимосвязи деревянных и каменных гробниц Руси писали неоднократно – здесь не место повторять всю цепь аргументов. Но стоит указать, что в 2017 г. на кладбише домонгольской Вязьмы Н. А. Кренке обнаружил деревянные надгробия и крышки деревянных гробов с осевым ребром – их давно ожидали.

Вообще, при датировании важно учитывать, что каменные гробы – не уникальное, выходящее из ряда вон явление, как часто думают. Они лишь верхушка огромного и в основном невидимого пока нам класса изделий. В Древней Руси каменный гроб был, несомненно, признаком статуса. Но получали его не по «разнарядке», все определяла потребность проявить статус и материальные возможности. Гроб стоил дороже каменного надгробия, но его можно было купить в мастерской, а в начале XVII в., судя по истории с погребением Скопина-Шуйского, и на открытом рынке. Те, кто не мог (или не стремился) себе это позволить, заказывали колоду или простой дощатый гроб.

Интересно, что отражение этого «неравенства» можно уловить в распределении саркофагов внутри города: поздних и сравнительно грубо сделанных каменных гробов в Москве больше на периферии (Ивановский и Златоустовский монастыри, церковь на Кулишках), в центре (Богоявленский монастырь, Покровский собор, церкви Кремля) преобладает продукция высокого качества.

Вернемся к хронологии. Взятые вместе признаки, после проведенной проверки, позволяют с долей осторожности предложить уточненные даты и для каменных саркофагов разной сохранности, встреченных на кладбище Чудова монастыря в Кремле при раскопках ИА РАН в 2015–2017 гг. Этому будет посвящена отдельная статья.

Список литературы К хронологии антропоморфных саркофагов Руси XV-XVII вв

- Беляев Л. А., 1995. Древние монастыри Москвы (конец XIII -начало XV в.) по данным археологии. М.: ИА РАН. 310 с.

- Беляев Л. А., 1996. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII-XVII вв. М.: ИА РАН. 572 с.

- Беляев Л. А., 2006. Новое в изучении надгробных памятников Средневековья//РСН МС. М.: ИА РАН. С. 7-30.

- Беляев Л. А., 2013. Родовая усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля: 150 лет изучения. М.: ИА РАН. 264 с.

- Беляев Л. А., 2015. Заметки по истории антропоморфных саркофагов в Европе и России//Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию акад. Н. А. Макарова/Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: Древности Севера. С. 365-374.

- Беляев Л. А., Елкина И. И., 2016. «Усыпальница Романовых» в Знаменской церкви Новоспасского монастыря: работы 2014 г.//КСИА. Вып. 245. Ч. II. С. 131-149.

- Беркович В. А., Егоров К. А., 2017. Московское белокаменное надгробие: каталог. М.: ТМ-Продакшн. 765 с.

- Василий Алексеевич Городцов: дневники, 1928-1944: в 2 кн./Гос. ист. музей, Ин-т археологии РАН; отв. ред.: П. Г. Гайдуков, А. Д. Яновский; сост., авт. очерков, примеч., коммент. и указ.: И. В. Белозерова, С. В. Кузьминых. М.: Триумф принт, 2015.

- Иоаннисян О. М., 2018. Зодчество конца XII -первой половины XIII века//История русского искусства. Т. II. Ч. 3. М. (В печати.)

- Иоаннисян О. М., Глазов В. П., Зыков П. Л. Исследования во Владимире в 1997 году. СПб. -Владимир//Архив ИА РАН. Р-1. № 20918-20921.

- Колышницын Н. В. Отчет об археологических исследованиях в Воскресенской церкви (придел св. Николая Чудотворца), проведенных в 1971 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 5617. Приложение 7. Чертеж.

- Левина Т. В., 2006. Белокаменные надгробия XV -начала XVIII века. Собрание музея-заповедника «Коломенское»//РСН МС. М.: ИА РАН. С. 82-123.

- Леонтьев А. Е., Иоаннисян О. М., 2008. Погребения XI в., церковь Иоанна Предтечи в Ростове и история саркофага св. Леонтия Ростовского//Московская Русь: проблемы археологии и истории архитектуры: к 60-летию Л. А. Беляева. М.: ИА РАН. С. 43-51.

- Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля: материалы исследований: в 4 т. Т. 1: История усыпальницы и методика исследования захоронений/Отв. ред., сост. Т. Д. Панова. М.: Московский Кремль, 2009. 368 с.

- Некрополь русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля: материалы исследований: в 4 т. Т. 2: Погребения XV -начала XVI века/Отв. ред., сост. Т. Д. Панова. М.: Московский Кремль, 2015. 416 с.

- Панова Т. Д., 1990. Городской погребальный обряд средневековой Руси: XI-XVI вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 16 с.

- Панова Т. Д., 2004. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI-XVI в. М.: Радуница. 195 с.

- Папин И. В., 2006. Некрополь Кирилло-Белозерского монастыря//РСН МС. М.: ИА РАН. С. 195-256.

- Седов Вл. В., 2017. Саркофаг князя Всеволода Большое гнездо в Успенском соборе (по данным Н. Н. Воронина)//КСИА. Вып. 248. С. 278-289.

- Солнцев Ф., 1849. Древности российского государства. Отделение I. Альбом. М.: Тип. Александра Семена. 228 с.

- Черносвитов П. Ю., 2003. Белокаменные саркофаги в Новоспасской усыпальнице и русских городских некрополях: сравнительный анализ и вопросы датирования//Проблемы комплексного изучения церковных и монастырских некрополей: сб. ст. Звенигород. С. 28-43.

- Черносвитов П. Ю., 2005. Белокаменные саркофаги в Новоспасской усыпальнице и русских городских некрополях: сравнительный анализ и вопросы датирования//Усыпальница дома Романовых в Московском Новоспасском монастыре/Ред.: А. К. Станюкович, В. Н. Звягин. Кострома: Линия График Кострома. С. 63-71.

- Энговатова А. В., Медникова М. Б., Васильева Е. Е., Яганов А. В., Решетова И. К., Тарасова А. А., Шведчикова Т. Ю., 2015. Археологические исследования у Духовской церкви Троице-Сергиевской лавры в 2014 году (к вопросу о возможностях исторических идентификаций)//АП. Вып. 12. М.: ИА РАН. 398-409.