К хронологии валов Восточного Крыма (по результатам работ 2015–2018 гг.)

Автор: А. А. Супренков

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам работ автора на оборонительных валах Восточного Крыма в 2015–2018 гг. В ней кратко изложена история изучения этих объектов, рассматривается археологический материал, полученный в процессе работ, и делаются некоторые предположения относительно времени и обстоятельств возникновения этих масштабных сооружений.

Оборонительные валы Восточного Крыма, охранно-спасательные работы, археологический материал, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143176907

IDR: 143176907 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.148-164

Текст научной статьи К хронологии валов Восточного Крыма (по результатам работ 2015–2018 гг.)

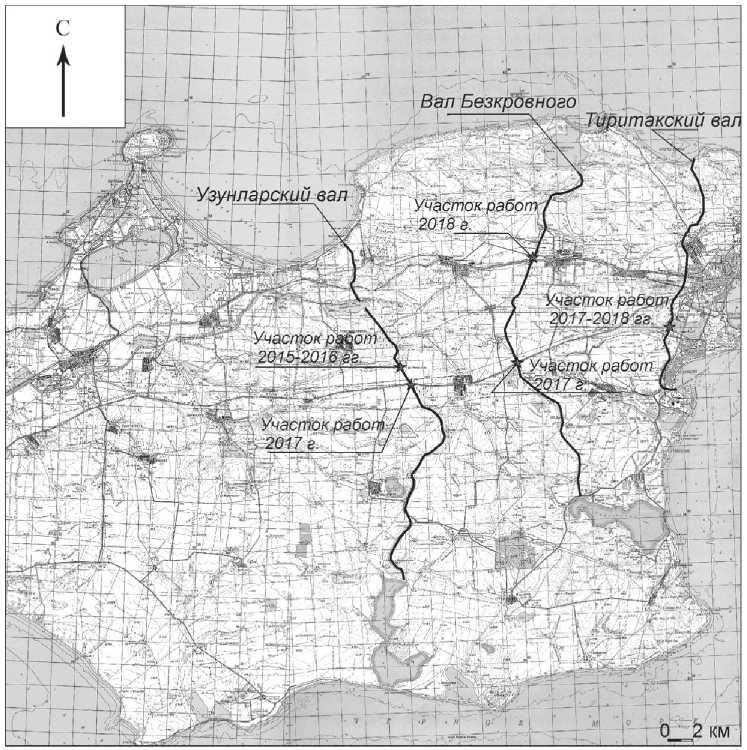

С 2015 г. в изучении валов Восточного Крыма начался качественно новый этап, связанный с масштабным инфраструктурным строительством в Крыму и, соответственно, охранно-спасательными археологическими работами на участках валов, подвергающихся воздействию. При этом была получена возможность исследовать эти участки на большой площади, которой в основном были лишены наши предшественники. В 2015–2018 гг. нами были проведены разведки и раскопки на Узунларском (Аккосовом) валу, валу Безкровного (Чокракском)

1 Выполнено в рамках научно-исследовательской работы АААА-А18-118011-790092-5.

и Тиритакском (рис. 1). Результаты этих работ были нами частично опубликованы ранее в ряде статей и заметок. В данной публикации мы хотим коснуться вопроса о хронологии сооружений по результатам наших работ. Следует отметить сложность и дискуссионность в решении подобного рода задач. Как правило, при исследовании валов археологические находки крайне редки, и немногочисленный материал, который происходит из их стратиграфических разрезов, в основном может свидетельствовать о хронологии самих сооружений только косвенно. Не всегда однозначны и результаты естественно-научных методов. Относительно точную датировку иногда удается получить для объектов и поселений, расположенных в непосредственной близости от валов, но не всегда очевидно хронологическое соотношение между ними. В связи с вышесказанным неудивительно, что, несмотря на многолетнюю историю изучения валов

Рис. 1. Географическая карта Керченского полуострова с обозначением исследованных валов и указанием участков работ 2015–2018 гг.

Европейского Боспора, единого мнения среди исследователей относительно их датировки не существует. Не всегда однозначна и сама их географическая идентичность – т. к. в ряде случаев в результате многовекового природного и антропогенного воздействия они практически невидимы на современной дневной поверхности. Поэтому подчеркнем, что все нижеследующие хронологические «выкладки» – результат работы только на определенных участках памятников.

-

I. Узунларский вал

Узунларский вал – самый масштабный и наилучшим образом сохранившийся среди валов Восточного Крыма и, по-видимому, вообще самый крупный памятник археологии юга России. Он простирается от Азовского моря в районе п. Новоотрадное на севере до Узунларского озера на юге. Его протяженность, по некоторым подсчетам, может достигать 40 км, совокупная ширина рва и основания вала – 35–40 м, а высота от дна рва до вершины насыпи – до 8 м. История исследований этого грандиозного сооружения берет начало с конца XVIII в. и связана с именами Ж. Ромма, П. С. Палласа, П. Сумарокова, И. Релли, И. Стемковского, И. Бларамберга, Д. де Монтперо, А. Демидова, А. Ашика, Е. Мюральта, А. Фабра, Ю. Ю. Марти, В. Ф. Гайдукевича, В. Д. Блаватского, Р. В. Шмидта, К. Э. Гриневича, Н. И. Сокольского, Б. С. Мосейчука, А. А. Масленникова, С. Г. Колтухова. При этом, несмотря на внушительный список географов, историков и археологов, обращавших свое внимание на Узунларский вал, точек зрения относительно его хронологии в целом не так много. Ю. Ю. Марти на основании раскопанных им объектов вблизи линии вала полагал, что первоначальная насыпь возникла еще в эпоху до присоединения Феодосии при Левконе I2 ( Марти , 1926. С. 48, 91). Такого же мнения относительно датировки вала придерживался и Р. В. Шмидт ( Шмидт , 1941. С. 278). Н. И. Сокольский полагал, что Узунларский вал мог быть еще более древним и возник в догреческую, киммерийскую эпоху ( Сокольский , 1957. С. 94). По результатам охранно-спасательных работ начала XXI в. С. Г. Кол-тухов, А. А. Труфанов и В. Б. Ужинцев предложили несколько более позднюю датировку – IV – первое десятилетие III в. до н. э. ( Колтухов и др ., 2006. С. 180). На основании многолетних комплексных исследований, проводимых на Узунлар-ском валу Восточно-Крымской экспедицией, ее руководитель А. А. Масленников пришел к выводу, что вал возник «либо в IV, либо в начале III в. до н. э. » ( Масленников , 2003. С. 208), отдавая предпочтение второму варианту.

В ходе разведок 2015 г. отрядом экспедиции ИА РАН под нашим руководством был обследован участок вала к северу от шоссе Керчь – Феодосия и западу от поселка Горностаевка. Здесь в линии вала находился видимый проезд шириной около 20 м, а в 30 м к востоку от него – большой курган (d ± 40 м, h ± 4 м) с грабительским шурфом на вершине с керамикой античного времени в отвале. Год спустя на этом участке был заложен большой раскоп (более 8000 кв. м), включивший в себя линию рва-вала, упомянутый курган, прикур-ганное пространство и весь участок между земляными сооружениями.

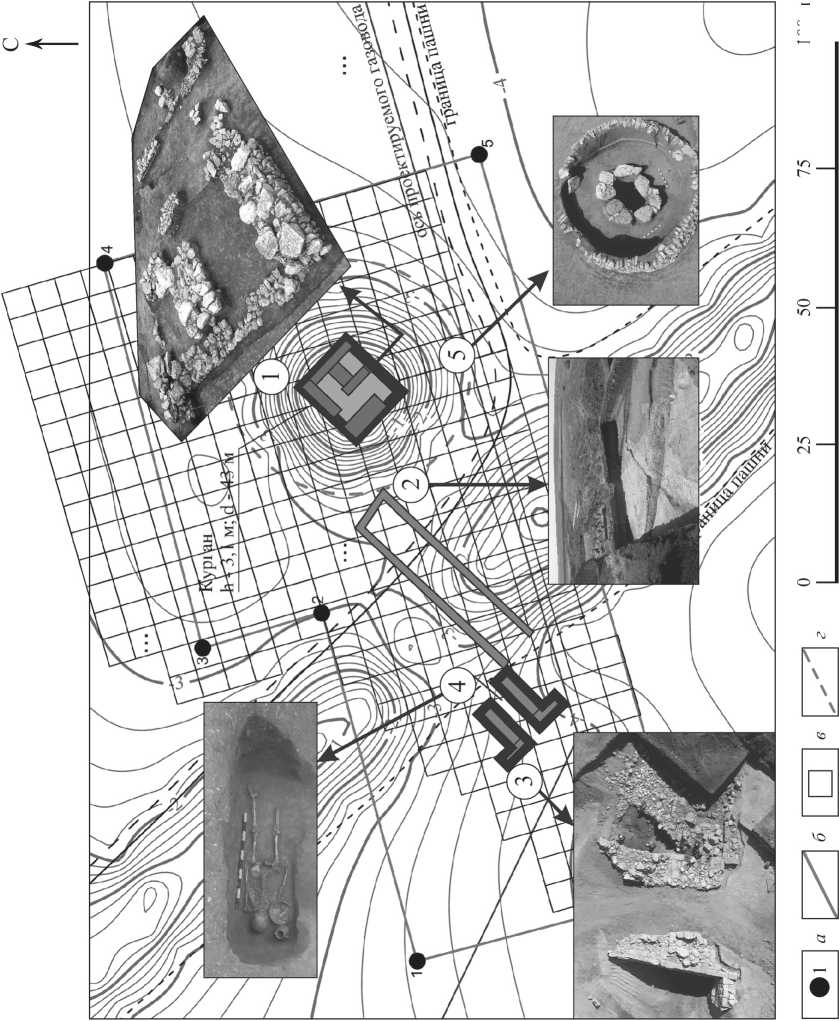

В результате проведенных работ здесь было исследовано более 70 археологических объектов различного типа и хронологических периодов (рис. 2). Среди них ров, вал и курган, основание каменной башни на вершине кургана (рис. 2: 1 ), множество углубленных в материк объектов, среди которых выделялся «п-образный ров» (рис. 2: 2 ), огораживающий проезд через ров-вал первого строительного периода, каменный мост через ров второго строительного периода – т. н. Боспорские ворота (рис. 2: 3 ) и несколько погребений, среди которых выделим погребение 4 (рис. 2: 4 ), выявленное между опорами моста, и захоронение под курганной насыпью с двойной каменной обкладкой (рис. 2: 5 ), увы, ограбленное ( Супренков , 2018. С. 230–257).

Обратимся к хронологии выявленных объектов. Археологический материал на памятнике был представлен находками от классической до позднесредневековой эпох. В процентном соотношении он был распределен следующим образом: находки V в. до н. э. – 2,5 %; IV в. до н. э. – 13 %; III–II вв. до н. э. – 11 %; I в. до н. э. – 18 %; I в. н. э. – 22,5 %; II–III вв. н. э. – 20 %; IV–VI вв. н. э. – 1 %; VII–IX вв. – 7 %; Средние века – Новое время – 3,5 %.

Остановимся подробней на группах «раннего» материала, которые могут соотноситься со временем возникновения сооружения.

Относительно первой группы следует отметить, во-первых, ее малочисленность, во-вторых, происхождение предметов V в. до н. э. в основном из около-курганного пространства. Возможно, их наличие связано с каким-то погребением, впущенным в насыпь кургана, вероятно, еще более раннего3.

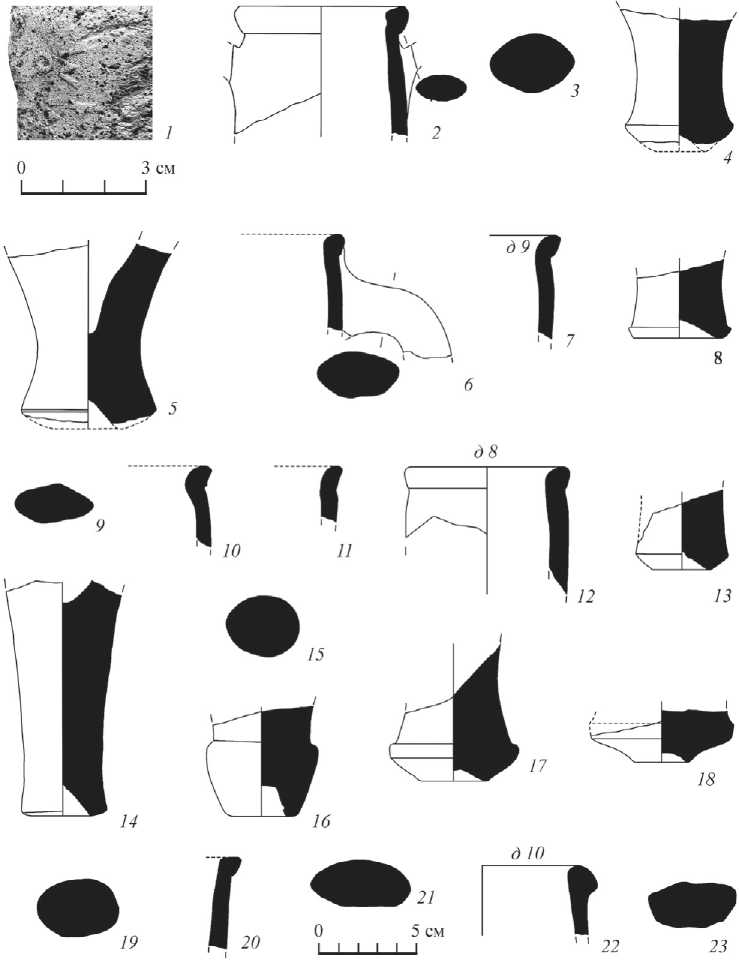

Что же касается IV в. до н. э., то этот материал представлен уже существенным числом находок (рис. 3). Они происходили из слоя на вершине кургана, на котором стояли стены «башни», из заполнения «п-образного» рва, из нескольких хозяйственных ям вокруг кургана и частично из заполнения самого Узунларского рва. Очевидно, что данные постройки возникли в это время.

Разберем этот материал подробней.

Он представлен 11 индивидуальными находками и 60 датируемыми фрагментами керамики. Среди коллекционных предметов «узкую» датировку имел ольвийский борисфен4 310–270 гг. до н. э. ( Карышковский , 1988). Массовый материал был представлен импортными амфорами из Синопы, Гераклеи, Хиоса, Фасоса, Икоса, Менды, Косса, Аканфа, Эрифр5 (рис. 3). Среди синопских встречались «пифоидный» и «конический» типы второй-третьей четвертей IV в. до н. э. Среди гераклейских – фрагменты типа I A и I-A-2 также второй-третьей четвертей IV в. до н. э., пифоидного типа первой четверти IV в. до н. э. и конического типа второй трети IV в. до н. э. Среди хиосских – ножка первой четверти IV в. до н. э.; фасосских – коническо-биконический тип второй-третьей четвертей IV в. до н. э. Фрагменты амфор Икоса также датировались второй-третьей четвертями и серединой IV в. до н. э. Среди фрагментов амфор Менды

100 м

встречался тип на рюмкообразной ножке второй-третьей четвертей IV в. до н. э.; Косса – тип II той же датировки. Попадались единичные обломки амфор Аканфа и Эрифр.

Таким образом, более половины датирующих фрагментов относились ко второй-третьей четвертям IV в. до н. э. К некоторым хронологическим выкладкам вернемся чуть позже.

Относительно более позднего материала отметим заметный рост числа находок рубежа эр, начало которого пришлось на вторую половину I в. до н. э. Он легко объясняется исторически и археологически и соответствует времени возведения башни на вершине кургана и расширения рва, которое читалось стратиграфически. Эти события относятся ко времени правления Асандра, что находит отклик в письменных источниках (Strabo, VII, 4, 3) и было неоднократно доказано археологически ( Масленников , 2003. С. 208; 2018. С. 141–170).

В 2017 г. работы на Узунларском валу велись непосредственно к югу и северу от шоссе Феодосия – Керчь, южнее раскопа 2016 г. В их результате было получено несколько разрезов рва-вала, опубликованных нами ранее ( Супрен-ков, Требухина , 2018. С. 380–388). Полученный археологический материал был малочисленным – всего 15 датируемых фрагментов керамики. Среди них были эллинистические находки6 – фрагменты фасосских и гераклейских амфор, находки I в. до н. э. – II в. н. э. – гераклейские амфоры типа C I, по Внукову, середины I в. до н. э. – первой трети II в. н. э. и типа C, по Шелову, II в. н. э. Два фрагмента относились к позднеантичному периоду – конец IV – VII в. н. э. В количественном отношении данный материал был распределен практически поровну и происходил в основном из верхнего горизонта рва7. В целом этот материал не «выпадал» из групп находок, выявленных в ходе работ 2016 г. Отметим только, что позднеантичный материал встречался нашими предшественниками и ранее на участках вала поблизости и связывался ими с последней по времени реконструкцией этого сооружения ( Ланцов, Голенко , 1999. С. 177–181).

Рис. 2 (с. 152). Узунларский вал. План раскопа 2016 г. с указанием отдельных археологических объектов

-

1 - фундамент башни на вершине кургана; 2 - «п-образный» ров; 3 - каменный ров через мост, т. н. Боспорские ворота; 4 – погребение 4; 5 – каменная обкладка погребения под центральной насыпью

а – поворотные точки границы территории памятника; б – границы территории ОКН; в – раскопанная площадь на 25.09.2016; 4 – граница ОКН

3 см

5 см

-

II. Вал Безкровного

Следующим объектом нашего изучения, если следовать с запада на восток, был вал Безкровного, простирающийся от озера Чокрак на севере до Тобечик-ского на юге. История его изучения скромна, и, судя по всему, он был открыт только в конце XIX в. И. С. Безкровным ( Безкровный , 1875. С. 443–444). На протяжении последующего столетия он не привлекал внимания исследователей и попал в их поле зрения только в конце XX в. в ходе комплексных исследований, проводимых А. А. Масленниковым ( Масленников , 2003. С. 121–127). Затем, спустя десятилетие, этот вал обследовался А. Л. Ермолиным, который заложил его разрез к западу от поселка Багерово ( Ермолин , 2010. С. 147–150). Этот исследователь выдвинул предположение, что вал создавался в эпоху Митридата, а затем обновлялся при Асандре (Там же. С. 159).

В 2017–2018 гг. работы на валу Безкровного велись нами к северу и югу от шоссе Керчь – Феодосия, а также к западу от п. Багерово. В их процессе было получено множество разрезов вала-рва и разнообразный археологический материал. Результаты работ были нами частично опубликованы ( Столяренко и др ., 2018. С. 354–362; Супренков и др ., 2019. С. 564–573), опишем коротко находки с точки зрения их хронологии.

Рис 3 (с. 154). Узунларский вал. Археологический материал IV в. до н. э. из раскопов 2016–2017 гг.

-

1 – ручка амфоры с верхним прилепом. Синопа, клеймо астинома Бория-1; подъемный материал; 2 – фрагмент горла светлоглиняной амфоры. Синопа, конический тип, вариант I-A/B (первая половина IV в. до н. э.); 3 – ручка светлоглиняной амфоры. Синопа (IV в. до н. э.); 4 – ножка светлоглиняной амфоры. Синопа, конический тип, вариант I-В (вторая четверть IV в. до н. э.); 5 – ножка светлоглиняной амфоры. Синопа, конический тип, вариант I-А (первая треть IV в. до н. э.); 6 – фрагмент горла амфоры. Гераклея (IV в. до н. э.); 7 – венчик красноглиняной амфоры. Гераклея, пифоидный тип (первая четверть IV в. до н. э.); 8 – ножка красноглиняной амфоры. Гераклея, пифоидный тип, (первая четверть IV в. до н. э.); 9 – ручка красноглиняной амфоры. Гераклея (IV в. до н. э.); 10 – венчик красноглиняной амфоры. Гера-клея, тип I-A, вариант I-A-2 (70–40-е гг. IV в. до н. э.); 11 – венчик красноглиняной амфоры. Гераклея, тип I-A, вариант I-A-2 (третья четверть IV в. до н. э.); 12 – венчик красноглиняной амфоры. Гераклея, вариант I-A-2 (70–40-е гг. IV в. до н. э.); 13 – ножка красноглиняной амфоры. Гераклея, вариант I-A-2 (70–40-е гг. IV в. до н. э.); 14 – ножка красноглиняной амфоры. Гераклея, конический тип, вариант II-2 (70–30-е гг. IV в. до н. э.); 15 – ручка красноглиняной амфоры. Хиос, конический тип (IV в. до н. э.); 16 – ножка красноглиняной амфоры. Хиос, конический тип, вариант с колпачковой ножкой (первая четверть IV в. до н. э.); 17 – ножка красноглиняной амфоры. Фасос, коническо-биконический тип, биконический вариант, развитая серия (вторая-третья четверти IV в. до н. э.); 18 – ножка красноглиняной амфоры. Фасос, коническо-биконический тип, биконический вариант, развитая серия (вторая-третья четверти IV в. до н. э.); 19 – ручка красноглиняной амфоры. Икос (вторая-третья четверти IV в. до н. э.); 20 – венчик красноглиняной амфоры. Менда, тип на рюмкообразной ножке, мелитопольский вариант (вторая-третья четверти IV в. до н. э.); 21 – ручка красноглиняной амфоры. Менда (первая-третья четверти IV в. до н. э.); 22 – венчик красноглиняной амфоры. Кос, тип II (вторая-третья четверти IV в. до н. э.); 23 – ручка красноглиняной амфоры. Аканф (IV в. до н. э.)

Наибольшее число находок происходило из раскопов 2017 г. К западу от линии рва-вала было исследовано скопление керамики классического-эллинисти-ческого времени (раскоп 1), представленной фрагментами амфор Хиоса, Фасо-са, Синопы, Менды, Гераклеи, Книда, Родоса, Косса V–II вв. до н. э.8 Отдельно отметим находку двух клейм на горлах гераклейских амфор конца V – начала IV в. до н. э. и 390-х гг. до н. э.9 Более поздний материал был представлен единичным фрагментом ножки южнопонтийской амфоры со сбитым профилем I в. до н. э. – II в. н. э. и тремя фрагментами амфор «причерноморского» типа VIII–X вв. Вероятно, это скопление керамики происходит из расположенного западнее поселения Кош-Кую, существовавшего в эти хронологические периоды ( Куликов , 2018. С. 164–173).

Раскоп 2 был заложен к югу от раскопа 1. Здесь ров Безкровного был прорезан двумя хозяйственными средневековыми ямами, откуда происходил многочисленный материал XIII–XV вв. Однако, помимо этого, в верхнем горизонте заполнения рва встретились ручка мендейский амфоры и две ручки хиооских IV–III вв. до н. э.

В ходе работ на раскопе 3, заложенном севернее, встретился фрагмент скифской стрелы конца VII – первой половины VI в. до н. э. ( Мелюкова , 1964. Табл. 8), а также эллинистический материал, представленный ручкой гераклейской амфоры, ручкой хиосской амфоры и придонной частью синопской амфоры IV– III вв. до н. э. Отметим, что хиосская ручка была найдена в верхнем горизонте заполнения рва. Материал римского времени на этом раскопе был представлен единичным венчиком краснолаковой миски.

Работы 2018 г. носили локальный характер, однако в их процессе нам удалось получить два разреза рва-вала, практически идентичных стратиграфически. Незначительный археологический материал, полученный в процессе работ, был представлен несколькими амфорными ручками, среди которых одна фасосская. Любопытна находка в качестве подъемного материала ручки синопской амфоры редкого типа V второй-третьей четвертей I в. н. э. ( Внуков , 2017. С. 330. Рис. 1).

Контекст всех находок на валу Безкровного в ходе работ 2017–2018 гг. неоднозначен и не дает нам возможности выдвинуть сколько-нибудь аргументированные предположения относительно времени его сооружения. Однако отметим, что так или иначе на разных участках нам встречался эллинистический материал, а также немногочисленные находки рубежа веков.

-

III. Тиритакский вал

Следующий на восток – Тиритакский вал – самый восточный из меридиональных валов полуострова, простирающийся от Азовского моря на севере до Керченского пролива на юге и имеющий протяженность около 20 км.

Это один из наиболее изученных из валов Восточного Крыма, и история его исследований связана с именами П. С. Палласа, Ф. К. Бирберштейна, П. Сумарокова, М. Е.-Д. Кларка, П. Дюбрюкса, А. С. Пушкина, Д. де Монт-перо, А. Ашика, Г. Спасского, Я. И. Смирнова, Ю. Ю. Марти, К. Э. Гриневича, Р. В. Шмидта, В. Ф. Гайдукевича, В. Д. Блаватского, Н. И. Сокольского, С. А. Семенова, В. Э. Кунина, В. В. Веселова, О. Д. Чевелева, В. П. Толстикова, А. А. Масленникова, А. Л. Ермолина ( Масленников , 2003. С. 131–168; Супрен-ков , 2017. С. 40–48).

Традиционно этот объект связывали с сообщениями Геродота о вале, через который переезжали кочевые скифы, отправляясь зимой на противоположный берег пролива (Herod., IV, 12; 28). Точки зрения о его существовании уже в V в. до н. э. в целом придерживались и «классики» отечественной античной археологии. В. Ф. Гайдукевич полагал, что вал возник в эпоху Археанактидов10, хотя и оговаривал, что пантикапейцы могли использовать сооружение, относящееся к более древней – киммерийской – эпохе ( Гайдукевич , 1949. С. 45). Похожую точку зрения на датировку вала разделял и В. Д. Блаватский (1954. С. 102), а Н. И. Сокольский напрямую связывал Тиритакский вал со «рвом детей слепых рабов» Геродота11 ( Сокольский , 1957. С. 91). К. Э. Гриневич считал, что вал возник в период до 405 г. до н. э., но не ранее V в. до н. э. ( Гриневич , 1946. С. 162–164), а Ю. Ю. Марти предлагал несколько более позднюю датировку – эллинистическую эпоху – IV–III вв. до н. э. ( Марти , 1937. С. 9). Комплексные исследования, проводимые ВКАЭ под руководством А. А. Масленникова, привели автора к выводу, что отдельные участки Тиритакского вала возникли через небольшое время после первой половины IV в. до н. э. либо же в первой трети III в. до н. э. ( Масленников , 2003. С. 216). А. Л. Ермолин считал, что Тиритакский вал входит в группу валов, относящихся к восточной линии обороны Боспора, и датируется I в. до н. э. ( Ермолин , 2012. Рис. 2).

В 2017–2018 гг. нами были проведены масштабные археологические работы (8500 кв. м) на территории вала к северу от Второго Змеиного кургана Юз-обинской гряды, в ходе которых было получено множество разрезов вала-рва, ранее нами частично опубликованных ( Супренков, Требухина , 2018. С. 380–388).

Обратимся к хронологии археологического материала, обнаруженного в процессе раскопок. Всего в ходе работ 2017–2018 гг. было обнаружено более тысячи находок, но среди них более 90 % пришлось на «массовый» материал, не имеющий сколько-нибудь точной датировки. Только 68 фрагментов керамики были «датирующими», и их можно разделить на три хронологические группы: IV–III вв. до н. э.; I в. до н. э. – II в. н. э. и позднеантичный – раннесредневековый материал.

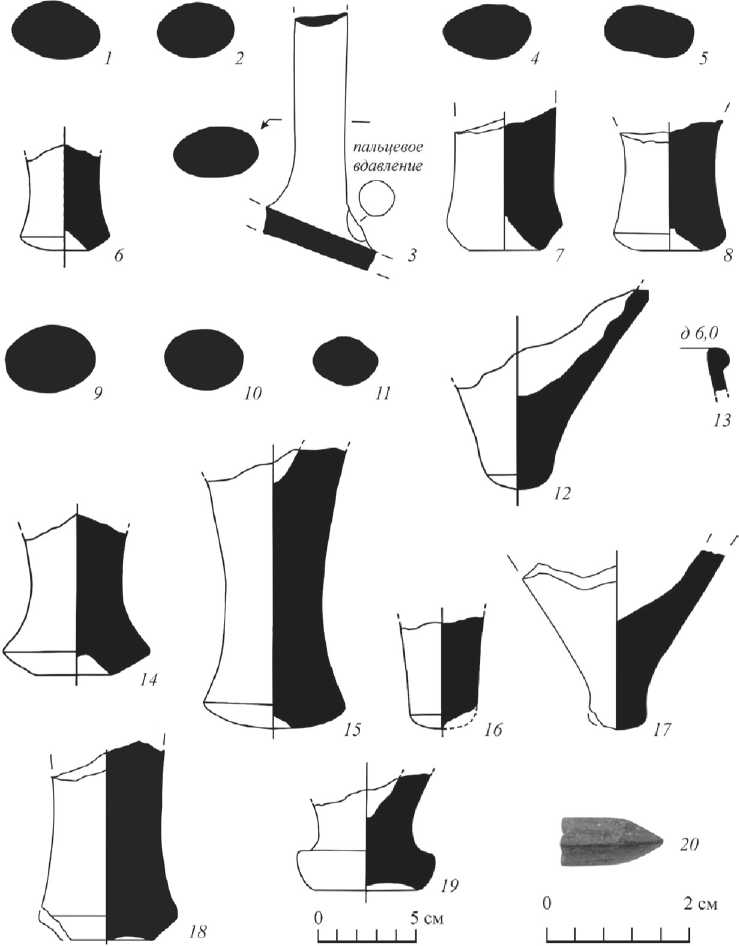

Рассмотрим подробнее «раннюю» группу (рис. 4), которую косвенно можно связать со временем возникновения укрепления (некоторые находки происходили со дна рва). Эта группа была представлена 28 профильными фрагментами керамики и бронзовым наконечником стрелы. Все обломки керамики принадлежали

амфорам разных центров производства12. Среди них семь ручек, фрагмент горла с ручкой и четыре ножки гераклейских амфор; две ножки хиосских амфор «колпачкового» типа и три ручки; венчик и ножка веретенообразного типа III фа-сосских амфор и две более ранние ножки этого центра; четыре ножки синопских амфор. Что касается наконечника, то он отнесен к типу трехгранных башнеобразных со скрытой втулкой и датируется IV–III в. до н. э. ( Мелюкова , 1964. Табл. 9). Весь материал укладывается в IV–III вв. до н. э., отметим только фрагменты «колпачковых» хиосских амфор, не «выходящих» за конец четвертого столетия ( Монахов , 2003. С. 21–24). Одна из них происходила из камней крипиды вала и косвенно может соотноситься со временем возникновения сооружения.

Таким образом, проведенные масштабные археологические работы позволяют нам выдвинуть несколько новых предположений относительно времени и обстоятельств возникновения валов Восточного Крыма. Прежде всего отметим, что создание таких грандиозных сооружений являлось каждый раз общегосударственной (или общеобщинной) задачей, поэтому едва ли приходится говорить об их создании до объединения полисов. Затем отметим хронологическую синхронность групп античного материала на Узунларском и Тиритакском валах, где наибольшее число находок принадлежит к IV–III вв. до н. э. и I в. до н. э. – II в. н. э. По меньшей мере два строительных периода на них в каждом случае также отчетливо читаются стратиграфически. По нашему мнению, они связаны именно с вышеуказанными хронологическими периодами. На основании изложенного предложим гипотезу, согласно которой Узунларский и Тиритакский

Рис. 4 (с. 158). Тиритакский вал. Находки IV–III вв. до н. э. из раскопов 2017–2018 гг.

1 – ручка светлоглиняной амфоры (Гераклея, IV–III вв. до н. э.), гумусный слой; 2 – ручка красноглиняной амфоры (Гераклея, IV–III вв. до н. э.), гумусный слой; 3 – ручка красноглиняной амфоры (Гераклея, IV–III вв. до н. э.), гумусный слой; 4 – ручка красноглиняной амфоры (Гераклея, IV–III вв. до н. э.), заполнение рва; 5 – ручка красноглиняной амфоры (Ге-раклея, IV–III вв. до н. э.), заполнение рва; 6 – ножка красноглиняной амфоры (Гераклея, IV в. до н. э.), крипида; 7 – ножка красноглиняной амфоры (Гераклея, IV–III вв. до н. э.), подъемный материал; 8 – ножка красноглиняной амфоры (Гераклея, IV в. до н. э.), заполнение рва; 9 – ручка красноглиняной амфоры (Хиос, V–III вв. до н. э.), заполнение рва; 10 – ручка красноглиняной амфоры (Хиос, V–III вв. до н. э.), заполнение рва; 11 – ручка красноглиняной амфоры (Хиос? IV–III вв. до н. э.), заполнение рва; 12 – ножка красноглиняной амфоры (Фасос, веретенообразный тип середина – третья четверть III в. до н. э.), крипида; 13 – венчик красноглиняной амфоры (Фасос, веретенообразный тип (середина – третья четверть III в. до н. э.), крипида; 14 – ножка красноглиняной амфоры (Фасос, IV в. до н. э.), крипида; 15 – ножка красноглиняной амфоры (Фасос, IV в. до н. э.), заполнение рва; 16 – ножка светлоглиняной амфоры (Синопа, III в. до н. э.), крипида; 17 – ножка красноглиняной амфоры (Синопа, III–II вв. до н. э.), заполнение рва; 18 – ножка красноглиняной амфоры (IV–III вв. до н. э.), заполнение рва; 19 – ножка красноглиняной амфоры (Херсонес? IV в. до н. э.), заполнение рва; 20 – наконечник трехгранный башнеобразный со скрытой втулкой (IV–III в. до н. э.), гумусный слой валы были созданы единовременно13. Что касается второго строительного периода, когда произошло расширение рвов на запад, а насыпей валов, соответственно, на восток, а также появление сторожевых башен в ряде случаев, то нашими предшественниками было убедительно доказано, что это произошло во время правления Асандра.

Обратимся к ранней группе материала, которая, хотя и косвенно, может говорить о времени сооружения этих объектов. Многочисленные находки на Узун-ларском валу, выявленные в ходе работ 2016 г., приводят нас на вторую-третью четверти IV в. до н. э. Примерно на это время (начало второй половины IV в. до н. э.) указывает и анализ естественно-научных данных, произведенный ранее А. А. Масленниковым ( Масленников , 2003. С. 230), хотя сам исследователь склонялся к более поздней датировке сооружения. В историческом контексте это время соответствует периоду роста и расцвета сельских поселений Восточного Крыма, которое имело место после присоединения Феодосии Левконом I (366–364 гг. до н. э.) и достигло наивысшего развития при Перисаде I. С деятельностью последнего правителя, по нашей гипотезе, и связано сооружение Узунларского и Тиритакского валов, хотя мы и не имеем на этот счет каких-либо прямых исторических указаний, за исключением очень пространного свидетельства Демосфена о войне Перисада со скифами (Dem., XXXIV, 8, 36), которая должна была произойти до 328 г. до н. э.

В заключение вернемся к тезису, изложенному в начале нашей работы. Вопрос о датировке таких сооружений, как земляные рвы и валы, крайне сложен при практически полном «молчании» письменных источников. Не исключено, что будущие разведки и раскопки полностью поменяют предложенную нами на сегодняшний момент точку зрения.

Список литературы К хронологии валов Восточного Крыма (по результатам работ 2015–2018 гг.)

- Безкровный И. С., 1875. Древний вал и шоссе вдоль Керчи // Записки Одесского общества истории древностей. Т. IX. Одесса. С. 443–444.

- Блаватский В. Д., 1954. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья. М.: Изд-во АН СССР. 160 с. (Причерноморье в античную эпоху; 7.)

- Внуков С. Ю., 2003. Причерноморские амфоры I в. до н. э. – II в. н. э. (морфология). М.: ИА РАН. 235 с.: ил., табл.

- Внуков С. Ю., 2017. Редкая синопская амфора римского времени // КСИА. Вып. 249. Ч. 1. С. 329–333.

- Гайдукевич В. Ф., 1949. Боспорское царство. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 624 с., 14 л. ил.

- Гриневич К. Э., 1946. Оборона Боспора Киммерийского // ВДИ. № 2 (16). С. 160–164.

- Ермолин А. Л., 2010. О датировке земляных оборонительных сооружений Боспора // ДБ. Т. 14 / Отв. ред. А. А. Масленников. М.: ИА РАН. С. 131–161.

- Ермолин А. Л., 2012. Вновь выявленные древние земляные оборонительные сооружения Восточного Крыма (по материалам археологических разведок) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. № 1 (120). Вып. 21. С. 25–33.

- Завойкин А. А., 2013. Образование Боспорского государства. Археология и хронология становления державы Спартокидов. Симферополь; Керчь: ВТС Принт. 592 с.

- Карышковский П. О., 1988. Монеты Ольвии. Очерк денежного обращения Северо-Западного Причерноморья в античную эпоху. Киев: Наукова думка. 168 с.

- Колтухов С. Г., Труфанов А. А., Ужинцев В. Б., 2006. Новые материалы к строительной истории Узунларского рва и вала // ДБ. Т. 6 / Отв. ред. А. А. Масленников. М.: ИА РАН. С. 176–184.

- Куликов А. В., 2018. Поселение Кош-Кую (Республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 164–173. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Ланцов С. Б., Голенко В. К., 1999. О западной границе Боспора в IV в. до н. э. // Боспорский феномен. Греческая культура на периферии античного мира: материалы науч. конф. СПб. С. 177–181.

- Марти Ю. Ю., 1926. Сто лет Керченского музея. Керчь. 94 с.

- Марти Ю. Ю., 1937. Путеводитель по Керченскому историко-археологическому музею им. А. С. Пушкина. Симферополь: Госиздат. 64 с.: ил.

- Масленников А. А., 2003. Древние земляные погранично-оборонительные сооружения Восточного Крыма. Тула: Гриф и К. 280 с.

- Масленников А. А., 2018. Еще одна башня у Узунларского вала // ДБ. Т. 22 / Отв. ред. А. А. Масленников. М.: ИА РАН. С. 141–170.

- Мелюкова А. И., 1964. Вооружение скифов. М.: Наука. 90 с., 23 табл. (САИ; вып. Д1-4.)

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре: каталог-определитель. М.; Саратов: Киммерида: Изд-во Саратовского ун-та. 352 с.

- Монахов С. Ю., 2014. Косские и псевдокосские амфоры и клейма // SP. № 3. С. 195–222.

- Монахов С. Ю., Федосеев Н. Ф., 2013. Заметки по локализации керамической тары. IV: амфоры Икоса // Античный мир и археология: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 16 / Отв. ред. С. Ю. Монахов. Саратов: Научная книга. С. 255–266.

- Прокопенко, С. Н., Супренков А. А., 2018. Валы Европейского Боспора: к истории изучения Акмонайского, Узунларского, Тиритакского и Вала Безкровного // Классическая и византийская традиция: сб. материалов XII науч. конф. / Отв. ред. Н. Н. Болгов. Белгород: Белгородский гос. нац. исслед. ун-т. С. 26–37.

- Сокольский Н. И., 1957. Валы в системе обороны Европейского Боспора // СА. XXVII. С. 91–107.

- Столяренко П. Г., Супренков А. А., Прокопенко С. Н., 2018. Валы Безкровного (Чокракский) и Акмонайский (Республика Крым, Ленинский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 354–362. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Супренков А. А. Требухина Н. Ю., 2018. Валы Тиритакский и Узунларский (Аккосов) (Республика Крым) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 380–388. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Супренков А. А., 2017. Тиритакский вал: восточный рубеж обороны Боспора (история исследований и новейшие работы) // Классическая и византийская традиция: сб. материалов XI науч. конф. / Отв. ред. Н. Н. Болгов. Белгород: Белгородский гос. нац. исслед. ун-т. С. 40–48.

- Супренков А. А., 2018. Раскопки на Узунларском валу в 2016 г.: хронология и интерпретация основных построек // ДБ. Т. 23 / Отв. ред. А. А. Масленников. М.: ИА РАН. С. 230–257.

- Супренков А. А., Столяренко, П. Г. Требухина. Н. Ю., 2019. Исследования вала Безкровного в 2017–2018 гг. и сопутствующий археологический материал // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований: материалы Междунар. науч. конф. / Ред.-сост.: В. Н. Зинько,

- Е. А. Зинько. Симферополь; Керчь. С. 564–573.

- Шелов Д. Б., 1978. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей эры. Классификация и хронология // КСИА. Вып. 156. С. 16–21.

- Шмидт Р. В., 1941. К исследованию боспорских оборонительных валов // СА. VII. C. 268–280.