К истории изучения чужеродных растений Самарской области

Автор: Файзулин А.И., Васюков В.М., Саксонов С.С., Быстрова Е.Д., Рубанова М.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 4 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приводится очерк по истории изучения чужеродных растений Самарской области и сопредельных регионов, включающий обзор публикаций с 1771 по 2022 гг. Обозначено 3 этапа развития исследований чужеродных растений. На территории региона требует дальнейшего изучения распространение чужеродных видов сосудистых растений с анализом влияния этого процесса на биоразнообразие, коренные экосистемы, в том числе сохранившиеся на особо охраняемых природных территориях.

Самарская область, чужеродные растения, история изучения

Короткий адрес: https://sciup.org/148327221

IDR: 148327221 | УДК: 581.93: | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10463

Текст научной статьи К истории изучения чужеродных растений Самарской области

1 Регион Среднее Поволжье в целом и Самарская область в частности отличаются относительно высокой степенью изученности чужеродной флоры. Изначально чужеродные растения рассматривались в основном как компонент флоры сорных и адвентивных растений. История изучения чужеродного компонента флоры Самарской области подробно изложена в обзорной работе Е.М. Бобкиной «К истории изучения адвентивного компонента флоры Самарской области» (2015), а также в отдельных публикациях (Файзулин и др., 2022а, b). Анализ истории расселения чужеродных видов является одним из значимых этапов исследования и подготовки Черной книги (Нотов и др., 2010).

Первые упоминания растений начинаются с работ П.С. Палласа (Pallas, 1769; Паллас, 1773), опубликованных по результатам академических экспедиций 1768–1769 гг. (Сенатор, Бобкина, 2013; Бобкина, 2015; Сенатор и др., 2020), а также публикаций других участников академических экспедиций, в частности И.П. Фалька (Falk, 1786).

Затем чужеродный компонент рассматривается в составе сорных растений (Бажанов, 1922; Владимиров, 1932, Терехов, 1936). Следует отметить, вклад И.С. Сидорука (1956а, b), работавшего на кафедре ботаники Куйбышевского сельскохозяйственного института в период с 1930 по 1959 годы (Матвеев, 1992). Собственно, отдельное изучение адвентивного компонента флоры региона начинается во второй половине ХХ века. Исследуются состав адвентивной флоры (Матвеев и др., 1969; Матвеев, 1971) и ее антропогенные изменения (Матвеев и др., 1988), а также отдельные виды г. Самары – амброзия трехраздельная Ambrosia trifida (Мозговая, 2000) и циклахена дурнишниколистная Cyclachaena xanthiifolia (Матвеев и др., 2000).

Специальные исследования – целенаправленный анализ чужеродного компонента флоры – проводятся с начала в XXI века (Саксонов, 2000). Опубликована серия работ с описанием чужеродных видов растений по Среднему Поволжью (Васюков и др., 2014; Раков, Саксонов, 2020; Сенатор, 2017; Senator et al., 2013, 2018), Самарской

области (Сенатор и др., 2016; 2018а, b), в частности, для флоры железных дорог (Васюков и др., 2008; Никитин, 2011, 2015а, b, 2016а, b, 2017, 2018а, b; Никитин, Соловьева, 2016; Сенатор и др., 2011а, 2012), г. Тольятти (Рыжова, 2006; Савенко, Саксонов, 2006; Сенатор и др., 2010) и отдельных территорий – дендропарка Института экологии Волжского бассейна РАН (Саксонов и др., 2008), с. Сергиевска (Сенатор и др., 2011b). Обобщающей работой можно считать изданный «Путеводитель по Самарской флоре (1851–2011)» (Саксонов, Сенатор, 2012).

В целом, можно обозначить 3 этапа в изучении чужеродной флоры – «начальный», «описательный» и «современный». Ниже приводится хронология основных работ по чужеродным растениям Самарской области.

Начальный этап (XVIII – 1-я половина XIX века) – первые сведения о заносных видах:

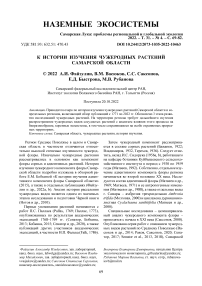

1773 – Паллас П.С. «Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1.» (1773). В книге указано 2 вида, относимых к чужеродным (Сытин, Сенатор, 2018) или адвентивным растениям, обнаруженных в период академических экспедиций П.С. Палласа (1773). По мнению С.А. Сенатора и соавторов (2020, с. 107), «Указание П.С. Паласом на произрастание «Татарской жимолости» ( Lonicera tatarica ) (Паллас, 1773, с. 231; рис. 1), «Дракоцефала душистого» ( Dracocephalum thymiflorum ) (там же, с. 232; рис. 1), «Киноглосса» ( Cynoglossum officinale ) (там же, с. 278), «Португальской вайды» ( Isatis costata ) (там же, с. 264) и «Кохлеарии арморации» ( Armoracia rusticana ) (там же, с. 302) являются, вероятно, первыми упоминаниями чужеродных растений для Среднего Поволжья».

1 169, А п р Ъ л к а 31

ПМ'ВюЩих'Ь ЗяусЬ весьма душистой Выжатый изЬ аишснЬ морей , или сокЬ , который чрезмерно дешево продается , часто держится rib ледии-кахЬ до двух'Ь л'ЬтЪ , и вЪ лБшнее время служить пр'1ятнымЬ напитком'Ь. ОшвЪдывали возишь оной вэдянымЪ путемЬ вЪ Москву , и сей опышЬ удался хорошо. Естьли сей сокЬ заквасить , то выдетЬ изЪ него превосходный душистый уксусЬ ; а ежели смЬшать его свйжей сЪ крепкими напитками , то добротою ни мало не уступить самой лучшей вишнзовкЬ. КакЪ дик!е вишневые, пгакЬ и миндальные кусты по раннему и хорошему пвЪту превосходно способны кЬ садовымЬ кусшарникамЬ , а кЪ шпалерникамЬ нЬтЪ способнее дикой яблони ; ибо она сама собою шакЪ ростешЬ. ВпрочемЬ есть примЪчангя достойные и кЬ украшс1пю с'ЬперныхЪ садовЪ Весьма способные кустарники иел'лгаа (а), гпро-^гоиого черепа (Ь) таиолги (с) /ихитьиха (о), в Уиттхлой жилюлое-ти (е), коихЪ шамЪ великое находится множество.

Кром'Ь вышепомянушыхЪ изрядныхЪ весеи-нихЪ ростЬшй находятся ещ,е мноия другзя на увалахЬ около Самары ростугизя , рЬдк!я и при-мЬчашя достойныя трквы . которыя цвЬли уже tb Maib и 1юнЬ мЬсяцЬ. ЗнашнЬйшгя изЬ оныхЪ шравЬ

£Сее Tataricum. (Ь) Robinia frutefeens.

(е) Ьоожега Tatarica. "

а

131 176» > АПрЬлЬ.

та pa rib суть сл1дующ'1я : румяница (я) , полевая плодосишая гвоздика (Ь), такЬ называемый Кле-машЬ (с), которая трава здЬсь, имЬя только четыре листа, цвЬтешЬ обыкновенно', Молочай семянный (d); лЬсный шалфей колеблющийся (е), шишковое медвежье ухо (f), вЬтреница (g), Дра-коцефалЬ душистый и Сибирскш (Ь), кошечья мя-гоа фюлковаго цвЬша (i), ГедизарЬ онобрихись (к), мошистый, великоцвЬтный и свилеватый мышей ropoxb ( 1), Кеншавр1я Сибирская и сЬ запахомЪ бобровой струй (т), чершополохЪ лазоревый (п) и девясилЪ мошистый и душистый (о). ИзЬ сихЪ травЪ изпЬспшЬе вс1>хЪ румяница , у которой корень имЬетЪ снаружи изрядной красной цвЬш’Ь. Тамошнге дЬвки собнраютЬ оной коренья, мажут’Ь масломЬ, и употребляюшЪ вмЬспю ру-мянЪ: по чему у нихЬ езя трава рулишнцою, а у ТатарЬ хршагЬ называется.

На низкомЬ берегЬ Самары, между камнями ростешЪ много дикой марюны (р); но у ней корень тонокЪ, и кажется , что кЪ крашешю со всемЪ не годенЪ : чего ради здЬшше жители собира- fa) ОпоГтя echioides. (b) Di a nth ns prolifer.

(с) Clematis recta. (d) Euphorbia ftgoalU.

(c) faluia ncmorofa et nutans. (f) Ph'omis tuberoG.

(g‘ Herba venti. (h) Dragocephalum thymiflorum ct Sibiricuni.

(t) Nepcta violacca. (k) Hcdyfarum onobrichis.

(1 ABragalus pilofus, grandiflorus, сотопирПсдго.

(m) Ccntaurea mofchata et Sibirica. (nJ Carduus cyanoidci.

(o) Inula hirta ct odorata. (p) Rubia [xregripa.,

b

Рис. 1. Чужеродные растения Lonicera tatarica (а) и Dracocephalum thymiflorum (b), отмеченные в районе г. Самары (из: Паллас, 1773).

Fig. 1. Alien plants Lonicera tatarica (a) and Dracocephalum thymiflorum (b), noted in the region of Samara (from: Pallas, 1773).

1786 – В труде «Вклад в топографическое изучение Российской империи» отмечены такие виды, как Asperugo procumbens L. «По Волге, у Сызрани» (S. 124), Echium vulgare L. «на Волге» (S. 125), Dysphania botrys (L.) [ Chenopodium botrys

L.] «По Волге и Уралу» (S. 139–140), Conium mac-ulatum L. «от Волги и Симбирска до Саратова» (S. 145), Agrostemma gitthago L. «повсюду в России и Сибири в посевах» (S. 181), Lychnis chalcedonica L. «По Волге и Уралу» (S. 181), Dracocephalum thymiflorum L. «По Волге, у Симбирска» (S. 209), Sisymbrium loeselii L. «По Волге, до Сызрани и Саратова» (S. 216), Bunias orientalis «на Волге и у Сызрани» (S. 218) (Falk, 1786).

Описательный этап (2-я половина XIX в.– XX в.) – период развития исследований, широкое и планомерное изучение флоры и растительности региона:

1851 – Клаус К.К. «Флоры местные приволжских стран» (Клаус, 1852), ранее изданная на немецком языке «Localfloren der Wolgagegenden» (Claus, 1851). Представлен список флоры района с. Сергиевска, включающий 60 чужеродных видов сосудистых растений. Автор указывает, что «вокруг Сергиевска <…> окрестности исследованы на незначительном пространстве, – не более ста квадратных верст» (Клаус, 1852, с. 3).

1854 – Veesenmeyer G. «Uber die Vegetations-verhaltnisse an der mittlern Wolga. Mit einem Ver-zeichniss der in den Gouv. Simbirsk und Samara in den Jahren 1847–1851 beobachteten phanerogamen Pflanzen» (1854). Автор отмечает 678 видов для территории востока Симбирской губ. (сейчас территория Самарской области), северо-запада Самарской губ. и юга Спасского уезда Казанской губ. (Veesenmeyer, 1854).

1916 – Щербиновский Н.Г. «Дневники Самарской природы 1916 года» (1919). Отмечено практически полное отсутствие в составе растительности заносных видов. Упоминается «бузина» без указания латинского названия (Щербиновский, 1919, с. 34). В разделе «Список растений, собранных в окрестностях г. Самары и упоминающихся в дневниках», отмечены чужеродные виды – «Amaranthus retroflexus – ширица» (с. 142), мелколепестник канадский – Erigeron canadensis L. <…> На пустырях, у дорог, по садам и изредка в посевах встречаются: дурнишник – Xanthium strumarium L.» (с. 234). «Сем. Вьюнковые – Сonvolvulaceae. <…> К этому же семейству относятся повилики. Из них льновая – Cuscuta epilinum Weihe – обычный паразит льна» (с. 230).

1953 – Сидорук И.С. «Общий обзор растительности Куйбышевской области» (1953). Для посевов отмечено 190 видов сорных растений, впервые для региона был описан Acer negundo L. (Сидорук, 1953).

1965 – Кривошеева М.Г. «Новые данные о флоре Куйбышевской области» (1965). Впервые отмечены Ambrosia psilostachya DC., A. trifida L., Erysimum repandum L., Euphorbia helioscopia L., Thlaspi perfoliatum L. (Кривошеева, 1965).

1976 – Янчуркина А.А. «Флористический состав и распространение сорных растений Куйбышевской области» (1976). Для территории Куйбышевской области указано 388 видов сорных растений, относящихся к 194 родам и 40 семействам.

«Caragana arborescens – желтая акация» (с. 143), «Medicago sativa – люцерна посевная» (с. 144), а также виды включенные в Приложение (Васюков, 2022) – «Agrostemma Githago – куколь», «Blitum virgatum – жминда лозная», «Berteroa incana – икотник серозеленый», «Bunias Orientalis – свербига», «Camelina sativa – рыжик посевный» (с. 142), «Cannabis sativa – конопля посевная», «Delphinium consolida – рогатые васильки», «Cynoglossum officinale – чернокорень» (с. 143), «Galeopsis ladanum – пикульник», «Hyoscyamus niger – белена», «Larix europaea – лиственница», «Lonicera tatarica – жимолость татарская», «Lychnis chalcedonica – барская спесь» (с. 144), «Solanum nigrum – паслен черный», «Stachys annua – чистец однолетний» (с. 145).

1936 – Терехов А.Ф. «Определитель сорных растений Среднего Поволжья и Заволжья» (1936). Автор указывает на произрастание 277 видов сорных растений Куйбышевской области (Терехов, 1936).

1951 – Владимиров И.В. «Сорная растительность» (1951): в главе из книги «Природа Куйбышевской области» указано: «Все мари – обычные сорняки садов и огородов и повсеместно растут на пустырях, также, как и лебеды, особенно – татарская – Atriplex tatarica L.» <…> «Щирица обыкновенная – Amarantes retroflexus L. встречается по всей области, засоряет все культуры, особенно поздние яровые и пропашные» (с. 224). «Карантинный сорняк – щирица жминдовидная – Ama-rantus blitoides S. Wats. обнаружена в 11 районах области. Щирица белая – Amarantus albus L. встречается редко» (с. 226). «Из сем. сложноцветных по всей области в посевах встречается Выделено 135 адвентивных видов. Автор подчеркивает широкую биологическую пластичность сорных видов, приспособленность к различным условиям, благодаря чему большая их часть произрастает на территории всей области (Янчур-кина, 1976).

1979 – Мозговая О.А., Матвеев В.И., Кропотов С.К. «Сосудистые растения Куйбышевской области» (1979). Авторами выявлена высокая встречаемость таких видов, как Acer negundo L., Erigeron canadensis L., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Cardaria draba (L.) Desv. и др. (Мозговая и др., 1979).

Современный этап (XXI век) – целенаправленное изучение чужеродной флоры на территории Самарской области:

2000 – Саксонов С.В. «Гемерофиты Жигулевской возвышенности как показатель антропогенной динамики» (2000) – первая работа в регионе, направленная на изучение чужеродного компонента флоры Самарской области, выделен 241 чужеродный вид. – Матвеев В.И., Соловьева В.В.,

Никитина И.Ю. «Биоэкологические исследования амброзии трехраздельной и циклахены дурнишниколистной в городе Самаре» (2001). Исследована биология Ambrosia trifida L., также получен четкий вывод о причинно-следственной связи в развитии чужеродных растений на антропогенно нарушенных территориях (Матвеев и др., 2001).

2003 – Кавеленова Л.М. «Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи» (2003). Автор сопоставляет флористические списки Н.Г. Щербиновского (1916 г.) и оригинальные данные (1990–2002 гг.). Для г. Самары установлено произрастание 335 видов сосудистых растений (Кавеленова, 2003), в том числе отмечены чужеродные растения, например, «циклахена дурнишниколистная Cyclachaena xanthiifolia » (с. 83). Указано, что ряд видов, не отмеченных в списке Н.Г. Щербинов-ского, либо не были обнаружены в 1916 г., либо позднее были включены в формирование городских насаждений (Кавеленова, 2003). В целом для г. Самара указаны следующие чужеродные виды (по списку из: Васюков, Сенатор, 2022): клен американский Acer negundo L., вяз мелколистный Ulmus pumila L., амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L . , недотрога мелкоцветковая Impatiens parviflora DC, циклахена дурнишниколистная Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen., ясень ланцетный Fraxinus lanceolata Borkh., лебеда татарская Atriplex tatarica L., ослинник двулетний Oenothera biennis L . , ячмень гривистый Hordeum jubatum L., мелколепестник канадский Erigeron canadensis L. и галинсога мелкоцветковая Galinsoga parviflora Cav. Также в публикации Л.М. Кавеленовой (2003) отмечены виды, рекомендованные для Приложения к Черной книге Самарской области (Васюков, 2022): эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host, дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium L., клоповник сорный Lepidium ruderale L., латук компасный Lactuca serriola L., латук татарский Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey, лебеда раскидистая Atriplex patula L., татарник колючий Onopordum acanthium L.

2005 – Саксонов С.В. «Ресурсы флоры Самарской Луки» (2005). Представлена публикация полного конспекта флоры Самарской Луки, с включением чужеродных видов (Саксонов, 2005).

2006 – Рыжова Е.В., Савенко О.В., Иванова А.В., Конева Н.В., Саксонов С.В. «Новые виды растений городской флоры Тольятти» (2006). Указано 17 чужеродных видов для г. Тольятти и его окрестностей. В том же году выходит статья «Антропогенная трансформация флоры Мелекес-ско-Ставропольского ландшафтного района» (Са- венко, Саксонов, 2006). В диссертации О.В. Савенко (2006) проведен анализ чужеродной фракции флоры г. Тольятти по типам заноса.

2007 – Сенатор С.А. «Антропогенная трансформация и проблемы охраны флористических комплексов Волго-Иргизского ландшафта» (2007). В автореферате диссертации представлены материалы по чужеродному компоненту Волго-Иргизского ландшафтного района (Сенатор, 2007).

2008 – Васюков В.М., Иванова А.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. «Флористические находки на железных дорогах Самарской области» (2008). В статье исследованы пути заноса чужеродных растений (Васюков и др., 2008).

2009 – Бобкина Е.М. «Адвентивные поллиноз-ные растения Самарской области» (2009). Рассмотрена аллергенность чужеродных растений (Бобкина, 2009).

2009 – Соловьева В.В. «Адвентивная флора естественных и искусственных водоемов Самарской области» (2009). Приведены результаты мониторинга флоры водоемов Самарской области на предмет участия адвентивных видов. Анализируются условия и время их появления, а также факторы распространения (Соловьева, 2009).

2010 – Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. «Некоторые особенности адвентивной флоры Тольятти и ее натурализация» (2010). Показан вклад чужеродной флоры в экологическую характеристику среды на примере г.о. Тольятти (Сенатор и др., 2010).

2011 – Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. «Чужеродные виды – источник сорных растений в Самарско-Ульяновском Поволжье» (2011). В статье отмечена необходимость создания реестра чужеродных видов: «Назрела необходимость в составлении перечня видов, представляющих собой угрозу для растительного покрова исследуемого региона – «Черной книги флоры Самарско-Ульяновского Поволжья»» (Раков и др., 2011, с. 276). – Сенатор С.А. Раков Н.С., Саксонов С.В., Васюков В.М., Иванова А.В. «Состав сорных растений Сергиевска и его окрестностей (по материалам К. Клауса [1852] и современным данным» (2011б). В статье приведены сведения о сорных и чужеродных растениях в разрезе большого временного отрезка (Сенатор и др., 2011б).

2012 – проведение IV международной научной конференции, посвященной проблемам изучения адвентивной и синантропной флор России и ближнего зарубежья. Принято решение о создании рабочей группы по определению основных понятий и терминов, используемых при изучении адвентивной и синантропной флор, в которую были включены ведущие флористы Самарской области д.б.н. С.В. Саксонов и к.б.н. С.А. Сенатор (Институт экологии Волжского бассейна РАН).

2013 – Совещание по проблемам использования терминов при изучении адвентивной и синантропной флоры (г. Тольятти, 15–16 марта 2013 г.)

(рис. 2). Опубликована хроника второго заседания по проблемам использования терминов при изучении адвентивной и синантропной флоры (Панасенко, Сенатор, 2013).

Рис. 2. Участники совещания в ИЭВБ РАН: С.А. Сенатор, Н.С. Раков, С.В. Саксонов, А.В. Щербаков, Н.Н. Панасенко (г. Тольятти, 15–16 марта 2013 г.) (из: Панасенко, Сенатор, 2013).

Fig. 2. Participants of the meeting at IEVB RAS: S.A. Senator, N.S. Rakov, S.V. Saxonov, A.V. Shcherbakov, N.N. Panasenko (Togliatti, March 15–16, 2013) (from: Panasenko, Senator, 2013).

2016 – Иванова Н.В. «Синантропные растения как показатель экологического состояния города Самары» (2016). Установлено, что в урбанофлоре Самары к заносным культурным растениям относится 113 видов (Иванова, 2016).

2017 – Никитин Н.А. «Структура и динамика чужеродного компонента флоры железных дорог в лесостепной зоне Среднего Поволжья» (2017). Автором приводятся данные для Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей (Никитин, 2017).

2018 – Баранова О.Г., Щербаков А.В., Сенатор С.А., Панасенков Н.Н., Сагалаев В.А., Саксонов С.В. «Основные термины и понятия, используемые при изучении чужеродной и синантропной флоры». Представлен аннотированный список основных терминов и понятий, используемых в отечественной литературе при изучении и описании чужеродной и синантропной флоры (Баранова и др., 2018).

2018 – Саксонов С.В., Васюков В.М., Сенатор С.А., Раков Н.С., Новикова Л.А., Силаева Т.Б «Новые виды сосудистых растений для Пензен-

Epilobium pseudorubescens A.K. Skvortsov, Fraxinus lanceolata Borkh., Fraxinus pennsylvanica ской, Самарской, Ульяновской областей и Республики Мордовия» (2018). Приведены новые данные о расселении чужеродных видов растений (Саксонов и др., 2018).

2019 – Сенатор С.А., Васюков В.М. «Конспект чужеродных растений Среднего Поволжья» (2019). Впервые публикуется список чужеродных растений, зарегистрированных на территории Среднего Поволжья (в границах Самарской и Ульяновской областей) (Сенатор, Васюков, 2019). – Сенатор С.А., Васюков В.М., Саксонов С.В., Сытин А.К. «Ботаническая экспедиция по маршруту П.С. Палласа в Среднем Поволжье» (2019). Отмечено для 22 географических пунктов маршрута П.С. Палласа в 1769 г. по Самарской области распространение 23 видов чужеродных растений: Acer negundo L., Bidens frondosa L., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray., Elaeagnus angusti-folia L., Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch., Ulmus pumila L., Xanthium albinum (Widder) H. Scholz et Sukopp; Ambrosia trifida L., Cardaria draba (L.) Desv., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Cuscuta campestris Yunck., Cyclachaena xanthiifo-lia (Nutt.) Fresen., Epilobium adenocaulon Hausskn.,

Marshall., Lonicera tatarica L., Phalacroloma sep-tentrionale (Fernald et Wiegand) Tzvelev, Salix eux-ina I.V. Belyaeva, Sambucus racemosa L.; Amaran-thus retroflexus L., Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch., Artemisia sieversiana Willd., Atriplex tatarica L., Lepidium densiflorum Schrad., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Oenothera biennis L.; Am-aranthus albus L., Amaranthus blitoides S. Watson. (Сенатор и др., 2019). Необходимо отметить, что на маршруте обнаружены виды, указанные П.С. Паласом (1773) для района г. Самары (рис. 1) – Lonicera tatarica L. (пос. Усть-Кинельский) , Dra-cocephalum thymiflorum L. (пос. Волжский).

2020 – Дронин Г.В. «Способы проникновения, пути расселения и влияние инвазионных видов растений на экосистемы особо охраняемых природных территорий бассейна реки Сызранки» (2020). Рассмотрены способы проникновения и пути расселения в бассейне р. Сызранки инвазионных видов растений. Оценено влияние 13 инвазионных и 15 потенциально инвазионных видов растений на экосистемы особо охраняемых природных территорий бассейна р. Сызранки (Дронин, 2020).

2021 – Саксонов С.С. «Первые выводы экспедиционного сезона 2021 года» (2021). Представлены материалы исследования воздействия Acer negundo L. на естественные экосистемы (Саксонов, 2021). – Файзулин А.И. «Черная книга Самарской области: чужеродные виды растений и животных (методология ведения)» (2021а). Предложена методика ведения «Черной книги» для Самарской области. – Постановление Правительства Самарской области от 20.08.2021 № 596 «Об утверждении Стратегии сохранения биоразнообразия Самарской области на период до 2030 года». В этом документе инвазия чужеродных видов указана как важнейший фактор, влияющий на сохранение разнообразия растений и животных (Файзулин и др., 2022).

2022 – Файзулин А.И., Васюков В.М., Саксонов С.С., Быстрова Е.Д., Рубанова М.В. «Экономические и экологические последствия инвазии чужеродных видов растений и меры противодействия в Самарской области» (2022). В статье указана региональная специфика процессов внедрения и расселения чужеродных компонентов флоры Самарской области. Отмечено, что снижение ущерба от вселения инвазионных видов возможно при реализации комплекса мер, включающих законодательные акты, методические рекомендации и регламенты проведения агротехнических и агрохимических мероприятий (Васильев и др., 2021; Файзулин и др., 2022). – Постановление Правительства Самарской области от 12.09.2022 №755 «Об утверждении Плана действий по реализации Стратегии сохранения биоразнообразия Самарской области на период до 2030 года». Документ включает перечень мер по реализации Стратегии (Файзулин и др., 2022). – Васюков В.М. «Культивируемые и заносные сосудистые растения Самарской области» (2022). Приведен список культивируемых и заносных сосудистых растений Самарской области, включающий 414 адвентивных видов (из них 178 ненамеренно-заносных и 236 одичавших интродуцентов) и 424 видов недичающих интродуцентов (Васюков, 2022).

Таким образом, можно указать на неравномерную изученность чужеродной флоры в Самарской области, разобщенность данных, например, более интенсивно исследован видовой состав железнодорожных путей и городских территорий региона. Анализ опубликованных данных показал, что требуются дальнейшие обобщающие исследования распространения чужеродных видов сосудистых растений, их влияния на биоразнообразие растений региона, коренные экосистемы, в том числе на экосистемы особо охраняемых природных территорий.

Список литературы К истории изучения чужеродных растений Самарской области

- Бажанов С.С. Сорные травы Самарской губернии и борьба с ними // Самарский губернский земской отд. Самара: Гос. изд-во, Самарское отделение, 1922. 32 с.

- Бобкина Е.М. Адвентивные поллинозные растения Самарской области // Изв. СамНЦ РАН. T. 11, № 1-6. С. 1262-1264.

- Бобкина Е.М. К истории изучения адвентивного компонента флоры Самарской области // История ботаники в России. К 100-летнему юбилею РБО. Тольятти: Кассандра, 2015. С. 38-43.

- Васильев А.В., Васюков В.М., Зинченко Т.Д., Кавеленова Л.М., Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Прохорова Н.В., Розенберг А.Г., Розенберг Г.С., Саксонов С.С., Файзулин А.И., Хасаев Г.Р. Стратегии сохранения биоразнообразия: региональный аспект // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2021. Т. 30, № 3. С. 5-22.

- Васюков В.М. Культивируемые и заносные сосудистые растения Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2022. Т. 31, № 3. С. 38-60.

- Васюков В.М., Иванова А.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Флористические находки на железных дорогах Самарской области // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований: Материалы Междунар. науч. конф. Воронеж, 2008. С. 58-61.

- Васюков В.М., Саксонов С.В., Рыжова Е.В., Савенко О.В. Флористические находки 2007 года в городе Тольятти // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2007. Вып. 3. С. 182-192.

- Васюков В.М., Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Новые чужеродные растения в Среднем Поволжье // Инвазионная биология: современное состояние и перспективы. Материалы рабочего совещания. М.: МАКС Пресс, 2014. С. 53-57.

- Васюков В.М., Сенатор С.А. Cписок сосудистых растений, предлагаемых для включения в «Черную книгу флоры Самарской области» // Фитоинвазии: остановить нельзя сдаваться. Материалы Всероссийской научно-практической конф. с междунар. участием. МГУ: Издательство Московского университета, 2022. С. 127-132.

- Веревкина Ю.В., Дормидонтов В.В., Ильина В.Н. Особенности популяций амброзии полыннолистной в составе растительных сообществ зоны отчуждения полигона ТБО «Преображенка» (Волжский район, Самарская область) // Актуальные проблемы и приоритетные направления современной ветеринарной медицины, животноводства и экологии в исследованиях молодых ученых. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Рязань: Издательство РГАТУ, 2021. С. 47-51.

- Владимиров И.Ф. Борьба с сорняками в степном Заволжье. М.; Самара: Ср.-Волж. краев. гос. изд-во, 1932. 80 с.

- Владимиров И.В. Сорная растительность // Природа Куйбышевской области. Куйбышев: Куйбышевоблгосиздат, 1951. С. 219-235.

- Дронин Г.В. Адвентивные виды растений во флоре бассейна реки Сызранки // Трешниковские чтения 2019. Современная географическая картина мира и технологии географического образования: Материалы международной науч.-практ. конф. Ульяновск: Ульян. гос. пед. университет им. И.Н. Ульянова, 2019. С. 137-139.

- Иванова Н.В. Синантропные растения как показатель экологического состояния города Самары // Самар. науч. вестн. 2016. № 1 (14). С. 31-34.

- Ильина В.Н., Козловская О.В., Сазонова Н.Н., Тупицына О.В., Чертес К.Л. Особенности растительного покрова и фауны в зоне влияния полигона твердых бытовых отходов «Преображенка» (Самарская область) // Самар. науч. вестн. 2021. Т. 10, № 4. С. 51-60.

- Кавеленова Л.М., Корчиков Е.С., Кузовенко О.А., Помогайбин А.В. К реализации сценария развития степных сообществ на невозделываемых полях: возможности трансформации при внедрении древесных интродуцентов // Степи Северной Евразии: материалы VIII международного симпозиум. Оренбург: ИС УрО РАН, 2018а. С. 427-430.

- Кавеленова Л.М., Кузовенко О.А., Рузаева И.В., Павлова Е.А., Розно С.А., Баврина В.А., Федосеев В.А. Актуальные проблемы сохранения и восстановления фиторазнообразия в условиях антропогенно трансформированных ландшафтов (на примере Самарской области) // Проблемы ботаники: история и современность. Материалы Международной научной конференции, посвящ. 130-летию со дня рождения проф. Б.М. Козо-Полянского, 80-летию со дня рождения проф. К.Ф. Хмелева, IX научного совещания «Флора Средней России». Воронеж, 2020. С. 152-156.

- Кавеленова Л.М., Помогайбин А.В., Розно С.А. К проблемам трансформации природных и антропогенно нарушенных экосистем Самарской области в результате внедрения древесных интродуцентов // Экология и география растений и растительных сообществ. Материалы IV междунар. науч. конф. Екатеринбург, 2018b. С. 359-363.

- Кавеленова Л.М., Прохорова Н.В., Головлев А.А., Розно С.А. Сохранение фиторазнообразия как составная часть стратегии устойчивого развития Самарской области // Поволж. экол. журн. 2014. № 1. С. 12-20.

- Кавеленова Л.М., Прохорова Н.В., Розенберг Г.С., Розно С.А. К разработке региональной стратегии сохранения биологического разнообразия (из опыта Самарской области) // Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность - 2021. Сборник статей по материалам Международной науч.-практ. конф. Севастополь, 2021. С. 288-293.

- Клаус К.К. Флоры местные приволжских стран. СПб.: Имп. акад. наук, 1852. 312 с.

- Клюшкин П.А. Карантинные сорные растения и борьба с ними. М.: Изд-во Министерства сел. хозяйства РСФСР, 1962. 56 с.

- Кривошеева М.Г. Новые данные о флоре Куйбышевской области // Ботаника и сельское хоз-во (Учен. записки Куйб. пед. ин-та). 1965. Вып. 47. С. 57-60.

- Манжос М.В., Хабибулина Л.Р., Власова Н.В., Кавеленова Л.М., Мазоха К.С. Жукова Н.Н., Асеева Е.В., Козлова О.С., Моисеева Т.В. Пятилетний мониторинг воздушной среды г. Самары // Российский аллергологический журн. 2019. Т. 16, № 1-1. С. 36-44.

- Матвеев В.И. Новое для Куйбышевской области адвентивное растение // Ботан. журн. 1971. № 6. С. 856.

- Матвеев В.И., Евдокимов Л.А., Зотов А.М. О новых видах адвентивных растений для Куйбышевской области // Биол. науки. 1969. № 1. С. 72-73.

- Матвеев В.И., Зотов А.М. Цицания широколистная в Куйбышевской области и взаимоотношения ее с видами местной флоры // Науч. тр. Куйбышевского гос. пед. ин-та. 1973. Т. 107. С.63-89.

- Матвеев В.И., Ильина Н.С, Устинова А.А. Антропогенные изменения флоры Куйбышевской области // Тез. докл. Делегатского съезда ВБО. Алма-Ата,1988. С. 419-420.

- Матвеев В.И., Кропотов С.К. Сосудистые растения Куйбышевской области // Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне. Межвуз. сб. Куйбышев, 1979. С. 72-113.

- Матвеев В.И., Соловьева В.В., Никитина И.Ю. Биоэкологические исследования амброзии трехраздельной и циклахены дурнишниколистной в городе Самаре // Флористические и геоботанические исследования в Европейской России. Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. проф. А.Д. Фурсаева. Саратов, 2000. С. 230-232.

- Матвеев В.И., Устинова А.А. К изучению адвентивной флоры Куйбышевской области // Проблемы изучения адвентивной флоры СССР (Материалы совещания. 1-3 февраля 1989 г.). М.: Наука, 1989. С. 55-56.

- Матвеев В.И., Устинова А.А. Профессор Илья Семенович Сидорук (1900–1969) // Самарская Лука. Бюллетень. 1992. № 3. С. 252-262.

- Мозговая О.А. Жизненное состояние амброзии трехдольной в городских растительных группировках на территории Самары // Флористические и геоботанические исследования в Европейской России. Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. проф. А.Д. Фурсаева. Саратов, 2000. С. 232-234.

- Никитин Н.А. К вопросу об изучении флоры железных дорог Самарской области // Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды: Материалы VIII международ. науч.-практич. конф. Тольятти: Волж. ун-т им. В.Н. Татищева, 2011. С. 126-130.

- Никитин Н.А. Флора «Линдовской» железной дороги города Самара // Карельский науч. журн. 2015. № 4 (13). С. 90-91.

- Никитин Н.А. Флористические особенности овражно-балочных систем полосы отвода железных дорог в лесостепной зоне // Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы. Материалы 4-й междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 115-летию со дня рождения доктора биол. наук, профессора И.С. Сидорука и доктора сельскохозяйственных наук, профессора П.А. Положенцева / Ответственный редактор С.И. Павлов. Самара: Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 2015. С. 82-85.

- Никитин Н.А. Структурные особенности локальных флор нарушенных экотопов (на примере флоры железных дорог) // Самар. науч. вестн. 2016. № 3 (16). С. 40-43.

- Никитин Н.А. Флорогенетические процессы в полосе отвода железных дорог // Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы. Материалы 5-й междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию со дня рождения доктора биол. наук, проф. Л.В. Воржевой и 125-летию со дня рождения кандидата пед. наук, доцента Г.Г. Штехера. Самара: СГСПУ, 2016. С. 94-97.

- Никитин Н.А. Структура и динамика чужеродного компонента флоры железных дорог в лесостепной зоне Среднего Поволжья // Самар. науч. вестн. 2017. Т. 6, № 3(20). С. 20-24.

- Никитин Н.А. Пространственная организация популяций Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. в полосе отвода железных дорог // Самар. науч. вестн. 2018. Т. 7, № 4 (25). С. 93-97.

- Никитин Н.А. Эколого-ботанические особенности флоры железнодорожных магистралей Среднего Поволжья // Самар. науч. вестн. 2018. Т. 7, № 1(22). С. 91-97.

- Никитин Н.А., Соловьева В.В. Сукцессия и особенности распространения растительных ассоциаций в полосе отвода железных дорог // Самар. науч. вестн. 2016. № 4 (17). С. 31-35.

- Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. О проблеме разработки и ведения региональных Черных книг // Рос. журн. биол. инвазий. 2010. № 4. С. 54-68.

- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1773. Ч. 1. 784 с.

- Панасенко Н.Н., Сенатор С.А. Совещание по проблемам использования терминов при изучении адвентивной и синантропной флоры (г. Тольятти, 15-16 марта 2013 г.) // Разнообразие растительного мира. 2013. № 1 (1). С. 63-64.

- Постановление Правительства Самарской области от 20.08.2021 № 596 «Об утверждении Стратегии сохранения биоразнообразия Самарской области на период до 2030 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 12.09.2022 № 755 «Об утверждении Плана действий по реализации Стратегии сохранения биоразнообразия Самарской области на период до 2030 года».

- Раков Н.С., Саксонов С.В. Биологическое разнообразие Южно-Сызранского физико-географического района центральной части Приволжской возвышенности: сосудистые растения // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2020. Т. 29, № 2. С. 18-64.

- Раков Н.С., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Чужеродные виды – источник сорных растений в Самарско-Ульяновском Поволжье // Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, эволюции. Материалы I междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 6-8 декабря 2011 г. СПб.: ВИР, 2011. С. 272-277.

- Розно С.А., Кавеленова Л.М., Помогайбин А.В., Жавкина Т.М., Рузаева И.В. К оценке инвазионного потенциала интродуцированных растений в лесостепи Среднего Поволжья // Фитоинвазии: остановить нельзя сдаваться. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. С междунар. участием. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2022. С. 204-209.

- Розно С.А., Кавеленова Л.М., Рузаева И.В., Помогайбин А.В. О некоторых аспектах антропогенной трансформации флоры Самарской области // Экология и география растений и сообществ Среднего Повожья. Тольятти, 2011. С. 166-174.

- Розно С.А., Помогайбин А.В., Кавеленова Л.М. Особенности поведения древесных интродуцентов в природных и антропогенно трансформированных экосистемах лесостепных и степных районов Самарской области // Ботаника в современном мире. Тр. XIV съезда Рус. ботан. общества и конференции. Т. 2. Махачкала: ООО «АЛЕФ», 2018. С. 309-311.

- Рыжова Е.В, Савенко О.В, Иванова А.В., Конева Н.В., Саксонов С.В. Новые виды растений городской флоры Тольятти // Вестн. Волжск. ун-та им. В.Н. Татищева: сер. «Экология». 2006. Вып. 6. С. 76-82.

- Савенко О.В. Антропогенная трансформация флоры Мелекесско-Ставропольского ландшафтного района: дис. … канд. биол. наук. Тольятти, 2008. 323 с.

- Савенко О.В., Саксонов С.В. Ксенофитная фракция адвентивной флоры г. Тольятти // Конф. по адвентивной и синантропной флоре: сб. статей. Ижевск, 2006. С. 91-92.

- Саксонов С.В. Гемерофиты Жигулевской возвышенности как показатель антропогенной динамики флоры // Биологическое разнообразие заповедных территорий: оценка, охрана, мониторинг. М.; Самара: Глобальный Экологический Фонд, 2000. С. 176-179.

- Саксонов С.В. Ресурсы флоры Самарской Луки. Самара: СамНЦ РАН, 2005. 416 с.

- Саксонов С.В., Васюков В.М., Сенатор С.А. Новые виды сосудистых растений для Пензенской, Самарской, Ульяновской областей и Республики Мордовия // Ботан. журн. 2018. Т. 103, № 8. С. 1040-1044.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А. Путеводитель по Самарской флоре (1851–2011). Флора Волжского бассейна. Т. 1. Тольятти: Кассандра, 2012. 512 с.

- Саксонов С.В. Сенатор С.А. История развития ботанических знаний в Самарской области. Тольятти: Кассандра, 2016. 252 с.

- Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Иванова А.В. Флора дендропарка Института экологии Волжского бассейна РАН и его окрестностей // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2008. № 6. С. 186-221.

- Саксонов С.С. Первые выводы экспедиционного сезона 2021 года // Академический вестник ELPIT. 2021. Т. 6, № 3(17). С. 25-29.

- Сенатор С.А. Антропогенная трансформация и проблемы охраны флористических комплексов Волго-Иргизского ландшафта: автореф. дис. … канд. биол. Тольятти, 2007. 19 с.

- Сенатор С.А. Чужеродная флора Среднего Поволжья: разнообразие и структура // Современные проблемы экспериментальной ботаники: материалы I междунар. науч. конф. молодых ученых, приуроченной Году науки в Республике Беларусь. Минск: Колорград, 2017. С. 23-28.

- Сенатор С.А., Бакиев А.Г., Сытин А.К., Горелов Р.А., Кузнецова Р.С., Сидякина Л.В. Странствующая академия (материалы об исследованиях П.С. Палласа в Среднем Поволжье). Тольятти: Анна, 2020. 227 с.

- Сенатор С.А., Бобкина Е.М. Первые упоминания адвентивных растений для флоры Самарской области // Растительный мир Северной Азии: проблемы изучения и сохранения биоразнообразия. Материалы Всерос. конф. Новосибирск: ЦСБС СО РАН, 2013. С. 124-126.

- Сенатор С.А., Васюков В.М. Конспект чужеродных растений Среднего Поволжья // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2019. Т. 13, № 4. С. 353-396.

- Сенатор С.А., Васюков В.М., Саксонов С.В. Материалы к флоре бассейна реки Уса (Среднее Поволжье) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. Т. 27, № 1. С. 153-178.

- Сенатор С.А., Васюков В.М., Саксонов С.В., Сытин А.К. Ботаническая экспедиция по маршруту П.С. Палласа в Среднем Поволжье // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2019. Т. 28, № 2. С. 237-249.

- Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В. Материалы к флоре железных дорог Самарской области // Изв. СамНЦ РАН. 2011а. Т. 13, № 5-2. С. 224-229.

- Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В., Васюков В.М., Иванова А.В. Состав сорных растений Сергиевска и его окрестностей (по материалам К. Клауса (1852) и современным данным) // Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, эволюции. Материалы I еждунар. науч конф. СПб.: ВИР, 2011b. С. 272-281.

- Сенатор С.А., Саксонов С.В., Васюков В.М., Раков Н.С., Дронин Г.В., Иванова А.В., Новикова Л.А. XIV экспедиция-конференция Института экологии Волжского бассейн РАН, посвящ. 100-летию русского ботанического общества. Часть 1. Самарская область // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2016. Т. 25, № 3. С. 53-93.

- Сенатор С.А., Саксонов С.В., Васюков В.М., Иванова А.В., Калмыкова О.Г., Кин Н.О., Князев М.С., Письмаркина Е.В. XVI экспедиция-конференция лаборатории проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. Т. 27, № 3. С. 67-97.

- Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. Некоторые особенности адвентивной флоры Тольятти и ее натурализация // Изв. СамНЦ РАН. 2010. Т. 12, № 1(9). С. 2341-2344.

- Сидорук И.С. Основные черты растительности Поволжья: автореф. дис. … д-ра биол. наук. М., 1953. 47 с.

- Сидорук И.С. Очерк истории исследования растительности Среднего Поволжья // Учен. записки Куйб. пед. ин-та (Биология и химия). Куйбышев, 1956а. Вып. 16. С. 3-19.

- Сидорук И.С. К вопросу об изучении и использовании дикорастущей флоры Среднего Поволжья и интродукции из других флор. // Ученые записки Куйб. пед. ин-та (Биология и химия). Куйбышев, 1956b. Вып. 16. С. 67-73.

- Ситникова Н.В. Карантинные сорные растения. Учебное пособие. Казань, 2013. 141 с.

- Соловьева В.В. Адвентивная флора естественных и искусственных водоемов Самарской области // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, Т. 11, №. 1-4. 2009. С. 611-616.

- Сытин А.К., Сенатор С.А. Вклад П.С. Палласа в ботаническое изучение Среднего Поволжья // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2018. № 3(23). С. 55-69.

- Терехов А.Ф. Определитель сорных растений Среднего Поволжья и Заволжья. М.: Куйбышев: Крайиздат, 1936. 84 с.

- Файзулин А.И. Черная книга Самарской области: чужеродные виды растений и животных (методология ведения) // Академический вестник ELPIT. 2021а. Т. 6, № 1(15). С. 25-34.

- Файзулин А.И. Влияние техногенного воздействия на растительный и животный мир Приволжского федерального округа: состояние проблемы // Актуальные проблемы и направления развития энергоресурсоэффективных технологий органического и неорганического синтеза: сборник трудов Международной научно-практической конференции. Уфа: Издательство «Нефтяное дело», 2021b. С. 154-160.

- Файзулин А.И., Васюков В.М., Саксонов С.С., Быстрова Е.Д., Рубанова М.В. Экономические и экологические последствия инвазии чужеродных видов растений и меры противодействия в Самарской области // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Сельскохозяйственные науки. 2022а. Т. 1, № 3(3). С. 63-75.

- Файзулин А.И., Васюков В.М., Саксонов С.С., Рубанова М.В., Мухортова О.В., Михайлов Р.А., Минеев А.К. Научная методология концепции проведения комплексных исследований по влиянию агропромышленного комплекса на экологическое равновесие территорий. Методическое пособие: Тольятти: ИБЦ ИЭВБ РАН – филиал СамНЦ РАН, 2022b. 65 с.

- Щербиновский Н.Г. Дневники Самарской природы 1916 года. Самара: Типография Самарского губернского Совета народного хозяйства. № 2. 1919. 146 с.

- Янчуркина А.А. Флористический состав и распространение сорных растений Куйбышевской области: автореф. дис. … канд. биол. Куйбышев, 1976. 24 с.