К истории минусинского селения XVIII века

Автор: Царев Владимир Иннокентьевич, Васильева Наталья Олеговна, Царев Владимир Владимирович

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: История

Статья в выпуске: 1 (27), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе исторических документов изучены неизвестные аспекты раннего периода создания Минусинска и преобразования окружавших его земель. Обозначена цель исследования - выявить некоторые особенности возникновения Минусинского селения в XVIII веке. Научная новизна состоит в том, что в работе представлены не публиковавшиеся ранее текстовые и графические материалы, в частности, хранящиеся в центральных архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Показаны мероприятия, которые предпринимало российское правительство по организации сибирского горнорудного производства в 1730-1740-х годах. Представлены архивные документы, свидетельствующие о первых жителях Минусинского селения. В середине XVIII века южные районы Сибири привлекли внимание властей в связи с их приграничным расположением. Военными геодезистами была составлена карта существовавших и будущих крепостей вдоль государственной границы. На карте имеются обозначения Лугазинского медного завода и деревни Минусовой. Ее местоположение обозначено на восточном берегу Енисея в устье реки Минусы, что определяет исходную «точку» зарождения будущего города. Анализ планов Минусинска XIX века показал, что речка Минуса в устье разделялась на два русла, между которыми находились первые постройки деревни, защищенные со всех сторон водными преградами. На рубеже XVIII-XIX веков застройка перешла на левый восточный берег Минусы, где стала формироваться Заречная часть деревни, села, а затем и города. Уникальные картографические материалы, представленные в статье, наглядно раскрывают особенности процесса преобразования Минусинского края в XVIII веке. Рассмотренные архивные документы позволили приоткрыть малоизвестные и новые страницы истории города Минусинска, а также южных районов Енисейской Сибири.

Горнорудные заводы, чертеж, карта, план, поселенные крестьяне, деревня минусинская, минусинский край, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/140297507

IDR: 140297507 | УДК: 908 | DOI: 10.36718/2500-1825-2023-1-107-118

Текст научной статьи К истории минусинского селения XVIII века

Введение . В 2022 году исполнилось 200 лет с момента учреждения Енисейской губернии (1822–1925 гг.), а в январе 2023 года 200-летний юбилей отметил город Минусинск, чудесным образом превратившийся из села в один из окружных городов новой сибирской губернии в 1823 году.

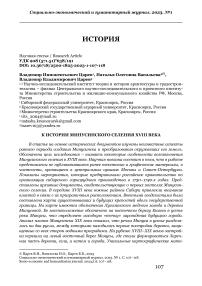

С первых столетий проникновения русских землепроходцев в Сибирь возникла необходимость изучения новых территорий в верховьях Енисея, получивших впоследствии название Мину- синский край. Об этом свидетельствует редкий графический документ – рисунок местности при устье реки Абакан, выполненный служилыми людьми Романом Старковым и Бобарыкиным, отправленными из Томска в 1665 году с поручением «досмотреть места на усть Упсы реки» (для строительства острога предположительно на месте нынешнего города Минусинска) [1, с. 189]. По счастливой случайности его не постигла общая участь других чертежей XVII века, и он уцелел в архивных фондах (рис. 1).

Рис. 1. Местность при устье р. Абакан по сведениям Старкова и Бобарыкина в 1665 г. [1, с. 216]

Дальнейшие исследования Минусинского края были продолжены участниками научных экспедиций, организованных Российской академией наук и правительством в XVIII веке. Многочисленные описания сибирских земель и работы по русской колонизации юга Енисейской губернии были выполнены в XIX – начале XX века, среди которых следует выделить исследования В.А. Ватина [2, 3, 4].

В 1981 году была опубликована монография Г.Ф. Быкони, посвященная исследованию вопросов заселения русскими Приенисейского края в XVIII веке [5]. Авторами данной статьи ранее были рассмотрены особенности архитектурнопланировочной деятельности в регионе и в начальный период формирования Минусинска [6, 7], а также выявлены этапы и особенности социально-экономических преобразований города в начале XX века [8]. Результаты исследований вновь выявленных исторических документов (некоторые из которых публикуются впервые) позволили раскрыть еще неизвестные аспекты раннего периода создания Минусинского селения и преобразования окружавших его земель.

Цель исследования . На основании новых архивных документов выявить некоторые особенности возникновения

Минусинского селения в XVIII веке.

Результаты исследования и их обсуждение. В 1730–1740-х годах правительством Российской империи пред- принимались попытки организовать горнорудное производство в южных районах Центральной Сибири. Архивные документы свидетельствуют о том, что «в Красноярском уезде медные руды давно обретены и в 1732 году по указу печатному 1727 года тамошних воевод отданы оные тамошнему жителю Андрею Соколовскому и велено ему заводы построить» [9, л. 539].

В 1734 году горный надзиратель Егор Арцыбашев обследовал производ- сведения: «Оного Соколовского завод состоит строением на ручном, а не на водном действии по течению Енисея реки на левой стороне от Саянского острогу вверх в 14 верстах. Медной руды добыто им Соколовским до 800 пуд на амаинском руднике. Удобное место к строению плавильного завода есть между острогами Абаканским и Саянским вниз по течению Енисея реки на правой стороне на речке Луказах, которая расстоянием от помя- нутого амаинского рудника в 65 верстах лесов тут весьма довольно и к тем заводам обыскан камень горновой в 20 верстах. От Абаканского острогу вверх по

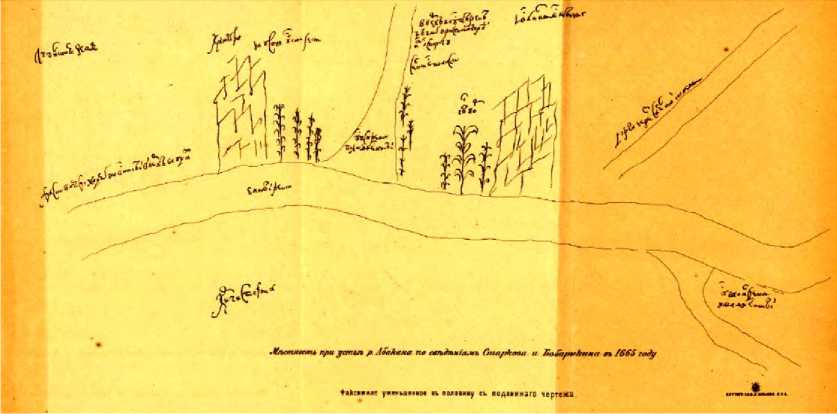

Енисею реке в 90 верстах при железном руднике по речке Ирбе найдена известь в полуверсте, и вверх по оной реке Ирбе в 400 саженях усмотрено удобное место к строению завода лесов тут удобных довольно от того ж завода в 20 верстах удобнее построить и судовой ход вверх по Тубе реке на устье Ирбы реки пристань до которой судами и вверх ходить можно без нужды» [9, л. 541]. В марте 1734 года был составлен чертеж «удобным к строению заводов местам», сохранившийся в ства и сообщил начальству следующие архиве (рис. 2).

Рис. 2. «Ландкарта Томского и Красноярского уездам и рекам Енисею и Чулыму и впадающим в них речкам рудным и удобным к строению заводам местам и около оных урочищ и жилью сколько оного где есть и о путях способно которым туда способно было припасы, а ежели тамо завод будет отуда медь ставить и об оном значат литера. В Красноярском уезде. А. Амаинской медной рудник. В. Назначенной медной завод. С. Удобные заводу к построению леса. D. Железные Ирбенские рудники. Е. Назначенной железной завод. F. О способном пути туда пристань ставить от деревни Легостаевой, которая на реке Чулыме от реки Енисея в десяти верстах к селу Навозелову. Черчен 1734 году март месяц». Фрагмент [10]

На данной «ландкарте» между острогами Абаканским и Саянским еще отсутствуют какие-либо селения (указана одна деревня Быря немного южнее Абаканской крепости); нет названия реки Тубы, в которую впадает река Ирба, давшая название Ирбинскому железоделательному производству; указана речка

Лугазы, на которой было выбрано место под устройство «медного завода».

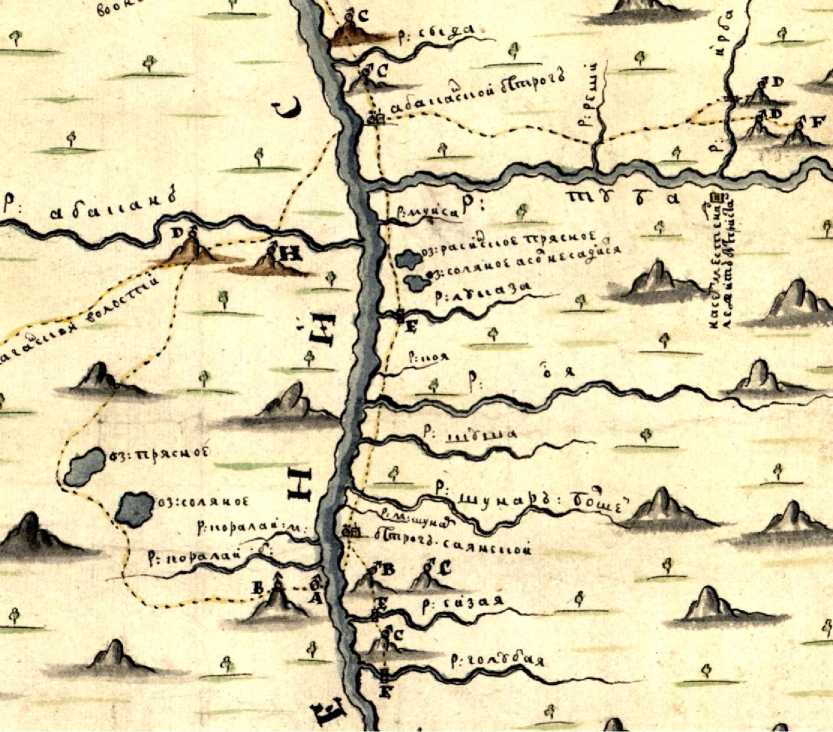

6 декабря 1735 года горный надзиратель Егор Арцыбашев завершил составление «Примерного чертежа Томского, Кузнецкого и Красноярского уездов по части, где описаны рудники и под заводы угодные места», который выявлен в архиве (рис. 3).

Рис. 3. «Примерной чертеж Томского Кузнецкого и Красноярского уездов по части, где описаны рудники и под заводы угодные места о том ниже сего литеры значат. А. Амалинской или Соколовской медной завод. В. Медные рудники годные. С. Медные рудники и работы быть негодные. D. Железные рудники. Е. Вновь назначенные под заводы места. F. Известные горы. H. Горновой камень. Подлинной чертеж сочинял горной надзиратель Егор Арцыбашев. Декабря 6 дня 1735 году. С подлинного копировал механической ученик Иван Сусоров. Засвидетельствовал механик Никита Бахорев». Фрагмент [11]

Этот чертеж является одним из первых графических документов, на котором указана река Мунса - будущая Минуса (между реками Тубой и Луказой, на противоположном берегу от устья левого притока Енисея - реки Абакан). В 1738 году начальник Сибирских и Казанских заводов - тайный советник В.Н. Татищев сообщил правительству о том, что «красноярские де заводы к приобретению пользы великую надежду подают» [9, л. 553]. В декабре 1740 года Красноярское горное начальство рапортовало вышестоящему руководству о том, что «с помощью божиею тамошние заводы уже достраиваются, которые конечно к половине июня 741 года строением докончатся» [9, л. 553].

К 1741 году относится составление сохранившегося в архиве «Списка имян-ного о приказных, мастеровых и прочих служителях, колико оставлено для всегдашнего хранения и смотрения красноярских заводов також и определено в нерчинские и якутские заводы и прибыло до канцелярии главного заводов правления» [9, л. 620]. В нем указано, что при красноярских заводах были оставлены «управитель Григорий Серебряников, канонир Иван Бердников. Солдаты: Федот Попов, Иван Осинин, Дмитрий Митковский, молотовой работник Степан Сорвачеев, итого 6», кроме того, в списке перечислены люди, «поселенные» в деревни, прилегавшие к заводам. В частности, в списке дано одно из первых упоминаний деревни Минусинской, а в перечне поселенных в нее указаны «Архип Борковский, Иван Глушенков, Иван Фадеев, Иван Евдокимов, Матвей Горшенин, Григорий Ремзанцов, Герасим Нашивошников, Федор Антипин, Мокей Деев, Федор Казаркин, Ермолай Назимов, Иван Башков, Алексей Кравцов, Василий Широкой, Гаврило Попов, Петр Мизинцов, Петр Просвирнин, Коз-ма Барулин, Иван Воинов. Итого 19». Это фамилии первых минусинских жителей. В списке также приведены сведения о поселенных в деревнях Потрошиловой, Городок, Коя, Верхнотубинской, Каменки, Шушской. Всего поселенных насчитывалось 91 человек.

Известный историк Сибири XVIII века Г.Ф. Миллер в описаниях сибирских рудников и горных заводов не раз отмечал специфику воздействия зарождавшегося производства на природную среду региона. В частности, он указывал на появление сети дорог, «идущих от заводов к тамошним рудникам», причем некото- рые из них называл «очень оживленными»; на карьеры песчаника, добывавшегося, «чтобы выкладывать им плавильные печи»; на «хороший запас леса», необходимый для заводов. Например, характеризуя местоположение «Лугазин-ских заводов», Миллер предупреждал о том, что они расположены в «густом черном лесу, который начинается примерно в 3 верстах от Енисея и простирается вверх по речке, однако в ширину он достигает не более 5 верст, так что древесины для большого завода может хватить не на слишком много лет» [12, с. 157]. Опасения ученого, как показала дальнейшая история заводов, оказались во многом обоснованными. Для успешной работы этих первенцев крупного металлургического производства в глухом и малонаселенном краю не хватало рабочих рук. Местные крестьяне, еще немногочисленные в то время, совсем не стремились покинуть собственные, почти ничем не ограниченные наделы плодородной земли, чтобы пойти на рудники и заводы. В решении этой проблемы правительство применило давно испытанные и надежные способы. На заводы «пришли люди с вырванными ноздрями, с черным пятном на лбу» – ссыльнокаторжники. Вслед за ними к заводам были приписаны крестьяне. Таким образом, «государственных, то есть еще свободных крестьян стали целыми селениями, волостями или даже уездами приписывать к заводам, для которых они обязаны были исполнять разные работы» [4, с. 2].

Нередко расстояние от заводов до приписанных к ним селений составляло от 200 до 600 верст. Трудности с доставкой крестьян из существовавших отдаленных селений потребовали от администрации усилий на создание новых поселений в окрестностях заводов, где размещались так называемые «приписные поселенные» крестьяне, среди которых были и ссыльные. Одна группа таких «поселенных» крестьян обосновалась на небольшой протоке Енисея, образовав селение, названное Минусинским (по впадающей в протоку речке Минусе).

Южные районы Сибири привлекали особое внимание властей в связи с их приграничным расположением. С целью выяснения обороноспособности этих территорий в середине XVIII столетия была организована экспедиция военных геодезистов, возглавлял которую инженер-капитан Сергей Плаутин. Под его руководством, по материалам экспедиции, была составлена в 1746 году «Карта с прожектом Сибирской губернии Красноярского и Кузнецкого уездов» (рис. 4).

Рис. 4. «Карта с прожектом Сибирской губернии Красноярского и Кузнецкого уездов от Саянской крепости и реки Енисея чрез Телецкое озеро и Колывано воскресенские заводы до Усть Каменогорской и Семи палатинской крепостей границам Российской империи с китайским владением. 1746 г.». Фрагмент [13]

На карте нанесена линия существовавших и будущих крепостей вдоль государственной границы. На востоке она прерывалась Енисеем, на берегах которого отмечены Абаканская крепость и Острог Саянский. Новые укрепленные пункты - крепости и караулы - нанесены на карте к западу от Енисея в верховьях реки Абакан и далее по южным волостям Западной Сибири. Они размещались вдоль горных дорог на расстоянии друг от друга от 35 до 50 верст, а также в кон- це дорог, идущих из чужеземных владений через Саянский камень.

Данная карта дает также некоторое представление о сети поселений, сложившейся к этому времени на юге Красноярского уезда. Самым южным поселением на берегах Енисея показан Острог Саянский. Между ним и Абаканской крепостью (самый северный населенный пункт на карте) отмечено 12 селений, в основном деревень. Они размещались, как и крепости, на правом, восточном бе- регу Енисея, приблизительно в 15 верстах друг от друга. Среди них обозначены «Лугазинской медной завод» на реке Лу-газы и деревня «Минюсова» на реке Ми-нюса – будущий административный центр этой территории.

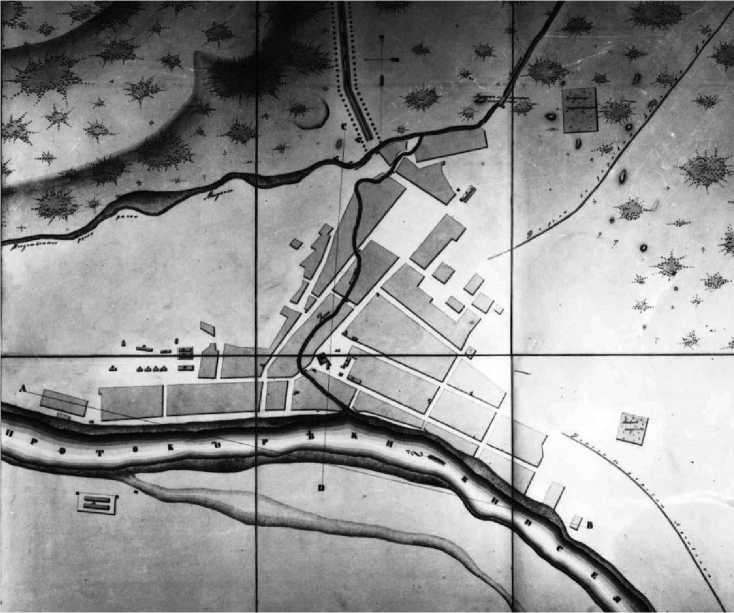

Местоположение деревни обозначено на восточном берегу Енисея, в устье реки Минюсы, на правом ее берегу. Русло Енисея напротив деревни разделено большим островом (Тагарским), а с запада от него показано устье реки Абакан, которое находилось, по сведениям Г.Ф. Миллера, «в 2 верстах от нижнего конца острова Tager и в 5 верстах от рч. Mine-ssu» [12, с. 157]. Пересечения трех указанных рек образуют своеобразный структурно-коммуникационный узел, размещенный в центре природной котловины. Эта географическая особенность территории являлась важнейшим фактором устройства человеком в данном узле своих поселений на всех этапах истории региона. Выбор местоположения «деревни Минюсовой» определялся во многом природной защищенностью местности, не лишней в тревожном XVIII столетии. Несмотря на то что к 40-м годам боевые действия в Присаянье прекратились, русские поселения занимали главным образом восточный берег Енисея, так как западные прибрежные районы считались центром кыргызской земли. Не случайным являлось и размещение селения на правом берегу реки Минусы. Как видно по первым планам Минусинска (XIX в.), речка Минуса в устье разделялась на два русла, между которыми находились первые постройки деревни, защищенные со всех сторон водными преградами.

Один из речных рукавов, вытянувшийся в юго-западном направлении (служивший тогдашней границей города), на некоторых городских планах назван искусственным руслом речки Минусы, что свидетельствует о его рукотворном происхождении и оборонительном назначении в первый период существования Минусинского селения (рис. 5).

Рис. 5. «План Енисейской губернии окружного города Минусинска, сочиненный в 1853 году. Снимал Енисейский окружной землемер А. Семчевский». Фрагмент с указанным искусственным руслом речки Минусы [14, л. 2]

Основное русло речки Минусы, пролегавшее с севера на юг до впадения в енисейскую протоку, стало главной осью, вдоль которой шел рост Минусинского селения. Первые жилые строения находились на правом берегу речки, о чем свидетельствуют документы XIX века, указывавшие на ветхость обывательских домов в этой части, «выстроенных еще до устройства города» [15]. Здесь же находилась переправа через енисейскую протоку, от которой начиналась главная улица деревни (ныне ул. Обороны), протянувшаяся по правому берегу речки Минусы. Она являлась отрезком сухопутной дороги, пролегавшей к южным границам Российского государства. На рубеже XVIII–XIX веков постройки селения перешли на левый, восточный берег Минусы, где стала формироваться Заречная часть деревни, села, а затем и города.

Ученый-путешественник П.С. Пал-лас, посетивший село Минусинское 14 сентября 1772 года, записал в путевом дневнике, что оно «лежит на протоке Енисея, называемой Тагарской». Далее ученый отметил, что «в прошлом году при сдаче Колывановоскресенским горным начальством Ирбинского завода берг-коллегии прежние жители деревни были взяты на колыванские заводы вместе со всеми ирбинскими заводскими людьми; теперь здесь остались одни колонисты, присланные в ссылку» [4, с. 20–21]. Паллас зафиксировал один из сложных моментов в истории первых промышленных предприятий. Из-за удаленности заводов трудно было сбывать их продукцию, дорого обходились транспортные расходы. До конца столетия наиболее надежной дорогой из южной части региона к главному тракту оставался водный путь по Енисею, так как не было «ни малейшей возможности устроить от мест их способно и особливо для коммерции попутствующей дороги в разсуждении степного гористаго местоположения» [16, л. 113–114 об.].

К тому же принудительно-силовые методы организации производства на ка- зенных заводах вынуждали крестьян надолго оставлять свое хозяйство, «и от того приходили в крайнюю нужду и разорение и от пашни своей отставали» [17, с. 61]. Такая неопределенность будущего своего состояния вырабатывала у поселенцев психологический тип «временщиков», людей, не стремившихся основательно закрепиться на одном месте, что серьезно влияло на весь хозяйственно-бытовой уклад, на развитие пространственных форм организации среды. Даже в 80-х годах XVIII века хозяйственная деятельность поселенцев южной части региона характеризовалась тем, что «самое большое их селение не более как из 10 домов составляет жилище, а инде два и по одному двору заведено, и первоначальные переходцев намерения по слабому прежнему здесь надзиранию не в том состояло, чтоб умножить тот край селением или воспользоваться на новом месте преимущественным земледелием, но чтоб другие захватить выгоды, какия на один раз им блеснули, и по миновании которых не оставляли они переходить из места в место и на другие урочища до нынешнего времени» [16, л. 113–114 об.].

Оба завода к 1746 году были закрыты. Луказский так никогда и не возобновил производство, а Ирбинский работал с перерывами (один из которых и отмечен Палласом) до 30-х годов XIX века. Несмотря на богатые месторождения полезных ископаемых, слабая освоенность региона не способствовала развитию горно-металлургического производства в Центральной Сибири в XVIII веке, как, например, в соседнем Алтае, где к концу столетия структура расселения сформировалась на основе заводских поселений, которые стали настоящими очагами культурно-образовательной и научной деятельности.

Заключение. Уникальные картографические материалы, представленные в статье, наглядно раскрывают особенности процесса преобразования Минусинского края в XVIII веке. Рассмотренные архивные документы позволили приоткрыть малоизвестные и новые страницы истории города Минусинска, а также южных районов Енисейской Си- 7.

бири. Высказанные авторами предположения о первоначальном местоположении Минусинского селения, основанные на исторически аргументированных фактах, следует, вероятно, проверить в процессе дальнейших археологических ра- 8. бот, которые, безусловно, дадут интересный материал для новых научных исследований. Выявление и осмысление исторических путей преобразования городов и регионов имеет особую актуальность при обеспечении устойчивого и динамичного развития современной Сибири. 9.

синск: Государственная типогра фия, 1916–1922. 394 с.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 271. Берг-коллегия. Оп. 3. Д. 142. Ландкарта Томского и Красноярского уездов. 1734 г.

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 424. Оп. 1. Д. 12. «Карта с прожектом Сибирской губернии Красноярского и Кузнецкого уездов от Саянской крепости и реки Енисея чрез Телецкое озеро и Колывано воскресенские заводы до Усть Каменогорской и Семи палатинской крепостей границам Российской империи с китайским владением». 1746 г.

Список литературы К истории минусинского селения XVIII века

- Спафарий Н. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и 10. границ Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 году. Дорожный дневник Спафария с введением и примечаниями Ю.В. Арсеньева. // Записки Импера- 11. торского русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1882. Т. 10. Вып. 1. С. 30-193.

- Ватин ВА. Город Минусинск: К 100-летнему юбилею города Минусинска 1822-1922 гг. Ч. 1 / Гос. музей им. Н.М. Мартьянова. Мину- 12. синск: Государственная типография, 1916-1922. 394 с.

- Ватин В.А. Минусинский край в 13. XVIII веке. Этюд по истории. Минусинск: Тип. А.Ф. Метелкина, 1913.

- 21 с.

- Ватин В.А. Село Минусинское: исторический очерк / Минус. гор. Мартьяновский музей. Минусинск: Тип. А.Ф. Метелкина и Ко, 1914. 179 с.

- Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. Новосибирск: Наука, 1981. 248 с.

- Градостроительство Сибири / Рос. 14. Акад. архит. и строит. наук, НИИ теории и истории архит. и градостроит. НИИТИАГ РААСН. СПб.: Коло, 2011. 784 с.

- Царев В.И., Петров Д.Г. Проекты нового города Сибири XIX века (на примере Минусинска) // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2012. № 3 (36). С. 91-102.

- Царев В.И., Васильева Н.О., Царев В.В. Преобразования города Минусинска в начале XX века: идеи и реальность развития // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2021. № 3 (21). С. 166-177.

- Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 271. Берг-коллегия. Оп. 1. Д. 690. Об остановке Красноярских медных заводов. 1740-1743 гг.

- Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 271. Берг-коллегия. Оп. 3. Д. 142. Ландкарта Томского и Красноярского уездов. 1734 г.

- Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 271. Берг-коллегия. Оп. 3. Д. 143. Примерный чертеж Томского Кузнецкого и Красноярского уездов по части, где описаны рудники и под заводы угодные места. 1735 г. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. 312 с.

- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 424. Оп. 1. Д. 12. «Карта с прожектом Сибирской губернии Красноярского и Кузнецкого уездов от Саянской крепости и реки Енисея чрез Телецкое озеро и Колывано воскресенские заводы до Усть Ка-меногорской и Семи палатинской крепостей границам Российской империи с китайским владением». 1746 г.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 218. Оп. 4. Д. 733. О проектном плане г. Минусинска Енисейской губернии. 1856-1858 г.

- Российский государственный исто- 7. рический архив (РГИА). Ф. 1287. Оп. 36. Д. 1110. По отношению генерал-губернатора Восточной Сибири об утверждении плана для г. Минусинска Енисейской губернии. 1843-1845 гг. 8.

- Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Д. 6500. Ч. III. Рапорт генерал-губернатора Иркутской и Колыванской губерний генерал-поручика И.В. Якоби. 1783 г.

- Шейнфельд М.Б., Быконя Г.Ф., 9. Дроздов Н.И. История Красноярского края: учеб. пособие. Красноярск: Кн. изд-во, 1981. 144 с.