К истории строительства храмов в резиденциях императора всероссийского Николая II

Автор: Томилова Алевтина Игоревна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются храмовые постройки, возведенные на территориях имений императора Николая II в начале XX века: Федоровский государев собор в Царском Селе под Санкт-Петербургом, церкви Свт. Алексия, Митрополита Московского, в г. Скерневице и в Мургабском государевом имении, храм Свт. Николая Чудотворца в Массандре. В ходе исследования были проанализированы библиографические и архивные документы, которые позволили выявить общие стилистические черты перечисленных культовых построек. Все они были возведены в неорусском стиле.

Неорусский стиль, церковная архитектура, храм, николай ii, государево имение, царское село, массандра

Короткий адрес: https://sciup.org/170177278

IDR: 170177278 | УДК: 703 | DOI: 10.34685/HI.2021.32.1.005

Текст научной статьи К истории строительства храмов в резиденциях императора всероссийского Николая II

Император Всероссийский Николай II получил прекрасное воспитание и образование, был верующим человеком, так как вырос в атмосфере глубокой религиозности, которая царила в семье его родителей. Современники отмечали: «Благочестие было привито ему с детства, и оно не покидало его до последних минут жизни...»1.

Сохранившиеся фотографии интерьеров Александровского дворца, сделанные сразу после революции 1917 года, являются ценными свидетелями прошлого и наглядно передают атмосферу и быт, царивший в семье последнего императора. На них можно видеть простую, даже аскетичную, обстановку личных покоев Николая II, Александры Федоровны и их детей. Стены всех помещений до потолка покрыты складнями, распятиями, иконами, в том числе и бумажными, подаренными царю крестьянами. Точно так же выглядели комнаты их крымской резиденции - Ливадийского дворца: «Спальня царская и детей обвешаны десятками картин религиозного содержания…и всюду божницы, божницы с десятками икон в спальнях, в ванных…Вы живо чувствуете прошлое и предстоящее России будущее, если бы не началась война и революция…»2.

Религиозное мировоззрение царя находило воплощение и в его делах. При Николае II было канонизировано 83 святых3 (гораздо больше, чем за время правления других императоров из династии Романовых, начиная с Петра I и заканчивая Александром III).

Для усиления роли Церкви в обществе при Николае II разворачивается обширное «храмоздательство». В 1904 году на территории Российской Империи насчитывалось 50 355 церквей и 19 890 часовен4, в 1914 – 54 229 и 23 593 соот-ветственно5. То есть за десять лет в государстве было возведено 3874 храма и 3703 часовни.

В период царствования Николая II новые часовни и храмы строятся не только в регионах, где православие было господствующей религией, но и там, где большинство местных жителей принадлежали к другим конфессиям, например, на территории Прибалтики, Польши, Кавказа.

Создаются новые церкви и при государевых резиденциях. Их возведение курировалось самим императором и его супругой Александрой Федоровной. Они должны были стать не просто домовыми храмами царской семьи, но и окормлять служащих в имениях с их семьями, воинство и местных жителей.

Всего за период с 1909 по 1917 год было построено четыре храма:

-

– Федоровский государев собор в Царском Селе под Санкт-Петербургом (архитектор В.А. Покровский, при участии В.М. Максимова, 1909–1912 гг.);

-

– церковь Свт. Алексия, Митрополита Московского, в г. Скерневице (Художник Н.К. Рерих, архитектор Андросов, 1909 г.);

-

– храм Свт. Алексия, Митрополита Московского, в Мургабском государевом имении (А.Г. Джорогов, 1912 г.);

-

– храм Свт. Николая Чудотворца в Массандре (В.М. Максимов, 1914 г.).

Основная и общая особенность всех этих построек заключается в том, что они были возведены в неорусском стиле, который являлся логическим продолжением поисков национального стиля в архитектуре XIX века.

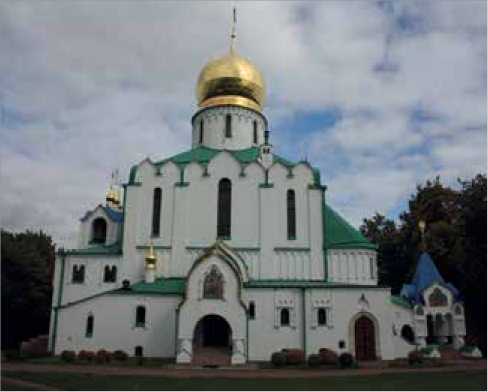

Первым из государевых храмов был построен Федоровский государев собор в Царском Селе. С 1905 года Царское Село становится официальной императорской резиденцией. Государь с семьей переезжает в Александровский дворец. Для духовного окормления офицеров и солдат Собственных Его Величества конвоя и Сводного пехотного полка, расквартированных в городе для охраны императорской четы, недалеко от Александровского парка было решено построить собор. Строительство велось с 1909 по 1912 год. С 1914 он получил статус Государева. Храм заложили по проекту А.Н. Померанцева, он должен был стать грандиозным по масштабу сооружением, представляющим из себя синтез Успенского собора Московского Кремля (в нижней части) и построек в стиле украинского барокко (в венчающей части). Но через некоторое время заказ, благодаря капитану Д.Н. Ломану, перешел В.А. Покровскому, успевшему проявить себя как талантливый архитектор, построивший церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Пархомовке под Киевом (1903-1907 гг.) и Святых Апостолов Петра и Павла на Шлиссельбургских пороховых заводах (1903-1907 гг.). Смена зодчего была связана с поездкой капитана Д.Н. Ломана в Москву и его знакомством с Марфо-Мариинской обителью, которая в то время возводилась на Большой Ордынке для Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны по проекту А.В. Щусева. Новое прочтение древнерусских форм, простота объемно-пространственной композиции, но, в то же время, внимание к деталям, живописность постройки — произвело на капитана огромное впечатление, но всего этого не было в работе А.Н. Померанцева. Новый проект Федоровского собора для Царского Села утвердили в августе 1910 года, В.А. Покровский взял за основу Благовещенский собор Московского Кремля - домовую церковь русских князей и царей. Но при этом царскосельский храм имеет ряд черт, характерных для региональных архитектурных школ, а также параллели с наиболее значимыми постройками Древней Руси. (Илл. 1.)

Илл. 1. В.А. Покровский. Проект Фёдоровского собо ра в Царском Селе. Западный фасад. Источник изображения: Ежегодник общества архитекторов-художников. 1910, В. 5.

Романовых), и двуглавым орлом на шпиле. Прообразом его послужило крыльцо Троицкого собора Ипатьевского монастыря, в котором в 1613 году был совершен обряд избрания на царство Михаила Романова. Южное крыльцо предназначалось для офицеров, северное - для жителей, которые могли посещать службу только по пригласительным билетам. (Илл. 2.).

Илл. 2. Фёдоровский собор в Царском Селе. Архитектор В.А. Покровский. Южный фасад. Фотография Томиловой А.И., 2018 г.

Федоровский собор, расположенный рядом с Александровским дворцом, строился как придворный (так же как и его прототип), он имеет живописный силуэт и сложную объемно-пространственную композицию. Основной объем храма – четверик, каждая стена которого расчленена лопатками на прясла и завершена семью кокошниками. Собор имеет одну главу, три апсиды, перекрытые коническими кровлями. Его стены и барабан украшают аркатурные пояса. Оконные проемы разновелики. Окна галерей оформлены наличниками с колонками и кокошниками. В храм ведут несколько входов. Над западным крыльцом – трехпролетная звонница – обращение к псковской архитектуре. Над главным входом мозаичное панно – Богоматерь Федоровская с предстоящими святыми, выполненная в мастерской В. А. Фролова по эскизам Н.С. Емельянова. Царский вход решен в виде шатрового крыльца с изображением грифонов на столбах (геральдическими символами династии

Вход для духовенства был через маленькую дверь на северо-востоке. Центральный престол верхнего храма был освящен во имя Федоровской иконы Божьей Матери – особо почитаемой святыни дома Романовых, а южный придел – в честь Свт. Алексия, Митрополита Московского, тезоименного святого царевича Алексея. Пятирядный тябловый иконостас изготовили в мастерской Н.С.Емельянова, утварь — на фирме И.П. Хлебникова. Подземный храм был устроен по проекту молодого архитектора В.Н.Максимова при участии князя А.А.Ширинского-Шихматова и посвящен Св. Серафиму Саровскому, канонизированному при личном участии Николая II. Его стены были обтянуты тканью с набивным рисунком, а потолок украшала орнаментальная роспись, которая была выполнена братьями Г.П. и Н.П. Пашковыми при участии В.М.Васнецова. Внутреннее убранство дополняли невысокая алтарная преграда, иконы в многочисленных нишах, украшенные пеленами, паникадила и лампады. Все это создавало особую умиротворяющую атмосферу. К южной части пещерной церкви примыкала царская комната. В ней было устроено две двери: одна из них вела в коридор, соединявший нижний храм и алтарь верхнего (в этом коридоре находилась молельная императрицы Александры Федоровны), вторая – выход из пещерного храма.

Параллельно со строительством Федоровского собора в Царском Селе шло возведение церкви Свт. Алексия Митрополита Московского в Скер-невице. Еще в первой половине XIX века в Скерне-вице была устроена загородная резиденция наместника Царства Польского – великого князя Константина Павловича Романова, а с середины 1870-х годов это удельное имение становится местом отдыха русских императоров. Идея создания на территории государева имения в Польше православного храма родилась в 1902 году. Именно тогда Николай II пожаловал участок для его строительства. Управляющий княжеством Ловичским генерал-майор Александр Георгиевич Иванов предполагал, что в качестве образца для новой постройки будет взят храм Св. Марии Магдалины в Дармштадте6. Это небольшая церковная постройка в русском стиле, возведенная по проекту архитектора Л.Н. Бенуа на родине императрицы Александры Федоровны в 1897–1903 гг. Была составлена смета, стоимость строительства оказалась слишком высокой. Решающим обстоятельством отказа от проекта Л.Н. Бенуа стало то, что церковь в г. Скерневице должна была быть приходской, то есть достаточно вместительной, и камерный, семейный храм в Дармштадте не подходил в качестве образца. Для того чтобы сократить расходы на строительство было принято решение составить три новых проекта: 1 – каменный храм в 50000 руб. архитектора П.А. Феддерса; 2 – каменный храм в 40000 руб. архитектора В.М. Андросова; 3 – деревянная церковь-школа в 20000 руб. гражданского инженера Валевского. Эти проекты были направлены на рассмотрение лично императрице Александре Федоровне, которая, в свою очередь, все три варианта отвергла. Она направила в комитет по строительству церкви эскиз, составленный художником Н.К. Рерихом. На нем изображен одноглавый храм в стилистике церквей северо-запада XII–XV вв. Он, как и его прототипы, кажется рукотворным из-за живописности и «неровности» стен. К западному фасаду четверика пристроен притвор с двухпролетной звонницей, характерной для псковской архитектурной школы. Лаконичный образ храма, придуманный Н.К. Рерихом, дополняют большие майоликовые панно, закладные кресты, ниши с иконами, декоративные пояса «поребрик-бегунок-поребрик», небольшие контрфорсы. Стоит отметить, что в 1900-1910-е годы Н.К. Рерих был широко известным художником, благодаря своим картинам на исторические сюжеты – «Гонец» (1897), «Заморские гости» (1901), «Строят ладьи» (1903) и др. Он вел также активную общественную просветительскую деятельность, в первую очередь, направленную на сохранение, изучение, популяризацию отечественного культурного наследия; художник был известен и своими монументальными работами, выполненными для оформления интерьеров и фасадов ряда храмов в неорусском стиле.

Царская семья, внимательно следившая за культурной жизнью Империи и всем сердцем болевшая за сохранение и возрождение национальных традиций в искусстве, была знакома с творчеством Н.К. Рериха и его взглядами, которые ей импонировали. И, вероятно, императрица лично обратилась к художнику с просьбой выполнить эскиз для церкви в Скерневице. (Илл. 3.)

Илл. 3. Н.К. Рерих. Эскиз храма Свт. Алексия, Митрополита Московского, в г. Скерневице, 1910 г. Источник изображения: РГИА Ф. 525. Оп.1 Вн. Оп. 205/2693. Д. 31 «О сооружении в городе Скерневицах православного храма».

Архитектору В.М. Андросову было поручено реализовать замысел Н.К.Рериха.

По желанию императрицы, храм на территории государева имения в г. Скерневице был заложен в память коронования Их Величеств и в честь Свт. Алексия, Митрополита Московского, – тезоименного святого царевича Алексея, 5 октября 1910 года7. Храм строился на средства, выделенные Святейшим Синодом, и на личные пожертвования императорской четы. (Илл. 4.).

Илл. 4. Храм Свт. Алексия, Митрополита Московского, в г. Скерневице, 1914 г. Открытка начала XX в.

Сопоставляя эскиз Н.К. Рериха и фотографию возведенного Андросовым храма от 1914 года, можно сказать, что эстетика, найденная художником в таких постройках, как: церковь Василия на Горке, церковь Воскресения Христова со Стадища в Запсковье в Пскове, церковь Спаса на Нередице у Новгорода Великого, воплощенная в первоначальном рисунке, в ходе строительства была утрачена, и постройка получилась по-академически сухой и сдержанной.

6 августа 1912 года на территории Мургаб-ского имения (сейчас Туркменистан) был заложен еще один государев храм – церковь во имя Свт. Алексия, Митрополита Московского. Согласно архивным документам, изначально церковь «для удовлетворений религиозных по- требностей служащих»8 имения была устроена в школе. Но в праздничные дни она не вмещала всех желающих, поэтому нужно было возвести новый, более просторный храм. Был объявлен архитектурный конкурс, результаты которого были опубликованы в журнале «Зодчий» за 1912 год. На конкурс было представлено 26 проектов9. Первое место заняла работа под названием «Звезда в круге» студента Института гражданских инженеров А.Г. Джорогова, он и был принят к реализации с некоторыми доработками. «Проект дает вполне характерный тип русского храма, подчеркивая, вместе с тем, некоторую царственностью архитектуры, его местонахождение в Государевом имении. Для наружной отделки автор не придерживался предложенного местного кирпича, а намечает штукатурку и тесаный камень. Следует отметить, что если тесаный камень по местным условиям окажется сильно повышающим стоимость сооружения, то украшения можно было бы заменить майоликовыми или, в крайнем случае, цементными… Входы в храм несколько тесны и по очертанию затрудняют открытие дверей, что требует переработки. Солея мала, и клиросы в плане не показаны, но могут быть удобно расположены, так как площадь храма, не считая площади хор, несколько выше требуемой. Две лестницы на хоры не являются необходимыми и составляют одну из причин, увеличивающих площадь и объем здания»10. Второе и третье места заняли проекты гражданского инженера Л.А. Ильина «Государево» и архитектора-художника Е.О. Константиновича «Златоверхий» соответственно. (Илл. 5.).

Проект, отправленныйнаконкурс А.Г. Джо-роговым и опубликованный в журнале «Зодчий», представляет собой синтез мотивов различных архитектурных школ Древней Руси. В верхней части четверика с одной мощной главой угадывается образ церкви Святого Георгия в Юрьеве Польском, килевидный портал главного входа и нарядные наличники – влия-

9 Зодчий. 1912, №8. С. 65.

10 Там же.

Илл. 5. А.Г. Джорогов. Проект храма Свт. Алексия, Митрополита Московского в Мургабском имении. Источник изображения: Журнал «Зодчий», 1912. № 8. Табл. VII.

ние средневекового московского зодчества, арка входа с двухпролетной звонницей, ведущая на территорию, отсылает к наследию Пскова. Но в результате реализации первоначальный проект А.Г. Джорогова был упрошен, было решено отказаться от белокаменной резьбы, украшающей фасады, и возведенный храм получил лапидарные черты новгородских культовых построек.

К государевым соборам, созданным также в конце 1900-х-1910-х можно отнести церковь Свт. Николая Чудотворца в Массандре. Она была построена при санатории военно-морского ведомства для больных туберкулезом нижних чинов и офицеров Российской Империи флота. Санаторий, основанный в 1912 году на землях, выделенных царем из своего имения, носил имя Александры Федоровны, а его лечебные корпуса – Великих Княжон и Наследника Престола.

В 1914 году при санатории по проекту архитектора В.Н. Максимова был заложен храм, освященный во имя Свт. Николая Чудотворца. В.Н. Максимов – молодой архитектор, выпускник Высшего художественного училища при Академии художеств. Вначале своего творческого пути он служил помощником у А.В. Щусева и В.А. Покровского. Расцвет его творчества пришелся на последние предреволюционные годы, но его проекты, созданные для Царского Села, в числе которых ансамбль казарм Собственного Е.И. В. Железнодорожного полка (1915-1916 гг.), гостиничный комплекс (1916 г.) так и не были реализованы. Храм, созданный В.Н. Максимовым в Массандре, удачно расположен на бровке холма, над морем, и выделяется ярким белым пятном на фоне густой зелени парка. Для него была устроена специальная белокаменная площадка, окруженная невысокой стеной. К храму ведет широкая лестница. Он воспроизводит тип новгородского посадского храма XIV столетия с восьмискатным покрытием, одной апсидой и главой. Главным украшением данной постройки является портал входа. Его поле украшено белокаменной резьбой в виде виноградной лозы. Над входом, в нише, обрамленной ажурными колонками, икона. Внутреннее убранство для храма Свт. Николая Чудотворца также подбиралось очень тщательно при личном участии императрицы и было выполнено в стилистике допетровских храмов. Руководил работами по оформлению интерьера Никольской церкви Ф.Я. Мишуков. Его ювелирная мастерская изготавливала церковную утварь и иконы, он неоднократно приглашался для изготовления предметов культового убранства царской четой и сестрой императрицы – Великой княгиней Елизаветой Федоровной, сотрудничал с А.В. Щусевым и М.В. Нестеровым, изготавливал посуду к 300-летию Дома Романовых11. (Илл. 6.).

Илл. 6. В.М. Максимов. Проект храм Свт. Николая Чудотворца в Массандре. Вид с северо-востока. Источник изображения: Крашенинников А.Ф. В.Н. Максимов. Зодчий русского национального стиля. М.: Совпадение. 2006.

Рядом с храмом Свт. Николая Чудотворца, со стороны северного фасада устроена небольшая отдельно стоящая однопролетная звонница. А.Ф. Крашенинников считал, что прототипом для данного проекта Максимову послужила церковь Успения Пресвятой Богородицы в Гдове, которую архитектор незадолго до начала проектирования изучал и обмерял12. Вместе с тем, Никольский храм в Массандре имеет схожие черты с церковью Св. Ольги в Выбутах, безусловно, также знакомой зодчему.

Все перечисленные храмы имеют черты памятников архитектуры древних русских городов - Пскова и Новгорода.

Таким образом, неорусский стиль, а именно его вариант, основанный на традициях архитектуры северо-западной Руси, становится в 1910-е годы все более популярным. Круг его заказчиков расширяется. Теперь это не только представители купечества и старообрядцы, но и высшие круги власти. Постепенно он вытесняет вычурный русский стиль, оперировавший мотивами зодчества XVII столетия. Его востребованность объясняется, в первую очередь, тем, что в рассматриваемый период времени памятники Новгорода, Пскова и Русского Севера заново открывались общественностью, изучались и вовлекались в научный оборот.

Безусловно, заказчиков и зодчих в новгородско-псковском варианте неорусского стиля привлекало и то, что при простоте и демократичности форм, невысокой стоимости строительства, можно было создавать эффектные архитектурные образы.

Возможно, у неорусского стиля были все шансы стать новым государственным стилем империи, что объясняется и особым интересом царственных заказчиков к этому направлению в архитектуре, если бы не революционные события 1917 года.

И в наши дни он продолжает пользоваться популярностью у исследователей архитектуры, а художественные приемы, найденные зодчими в начале XX столетия, остаются востребованными и в современном культовом строительстве.

Список литературы К истории строительства храмов в резиденциях императора всероссийского Николая II

- РГИА Ф. 525. Оп.1 Вн. Оп. 205/2693. Д. 31 "О сооружении в городе Скерневицах православного храма". Л. 1, 51.

- РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 124. "Книга высочайших повелений" С. 245.

- Всеподданнейшие отчеты обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1903-1904 годы. - Петроград: Синодальная тип., 1886-1916. С. 11, 19.

- Зиновьева М.М., Федунов С.Н. Мастерские художественного металла Строгановского училища и ювелирная промышленность России.// Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2019 г., №-3-1. С 349.

- Зодчий. 1912, № 8. С. 65.

- Капков К. Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи. Ливадия. М., 2017. С. 26.

- Крашенинников А.Ф. В.Н. Максимов. Зодчий русского национального стиля. М.: Совпадение, 2006. С. 40.

- Русская церковь. Век двадцатый. История Русской Церкви XX века в свидетельствах современников. Т.1. 1900-1917. Конец синодального периода. Книга 2. Москва, 2014. С. 412.