К истории Узунларского вала в Восточном Крыму

Автор: Масленников А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 212, 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327928

IDR: 14327928

Текст статьи К истории Узунларского вала в Восточном Крыму

Смирнов К.А., 1998. Рец. на кн.: Н.Н.Терехова, Л.С.Розанова, В.И.Завьялов, М.М.Толмачёва. Очерки по истории железообработки в Восточной Европе. М.: Металлургия. 1997 // Вестник РГНФ. № 1.

Терехова Н.Н., 1996. Черный металл из предскифских комплексов Прикубанья и Пятигорья -проблемы культурных контактов // Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа. М.

Терехова Н.Н., 1997. Результаты металлографического исследования кузнечных изделий предскиф-ского и скифского времени из памятников Пятигорья и Чечни И Некоторые вопросы культурных и этнических связей населения Северного Кавказа в эпоху поздней бронзы - раннего железа. Армавир.

Терехова Н.Н. 1999. К вопросу о происхождении черного металла из могильника Фарс/Клади // Лесков А.М., Эрлих В.Р. Могильник Фарс/Клади. М.

Терехова Н.Н. и др., 1997. Очерки по истории железообработки в Восточной Европе. М.

Терехова Н.Н., Эрлих В.Р., 2000а. Древнейший черный металл на Северо-Западном Кавказе (к проблеме выделения традиций) // Скифы и Сарматы в VII—III вв. до н.э.: палеоэкология, антропология и археология. М.

Терехова Н.Н., Эрлих В.Р., 20006. К проблеме перехода к раннему железному веку на Северном Кавказе. Две культурно-исторические традиции // XXI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Кисловодск.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. Вып.212. 2001 год.

А. А. Масленников

К ИСТОРИИ УЗУНЛАРСКОГО ВАЛА В ВОСТОЧНОМ КРЫМУ

Тема древних оборонительно-пограничных земляных сооружений Северного Причерноморья в последнее время, благодаря, прежде всего, комплексным исследованиям Восточно-Крымской экспедиции ИА РАН, звучит достаточно часто. Особенно примечателен в этом плане Восточный Крым, где уже выявлено около десятка такого рода построек. Среди них т. н. Узунларский или Аккосов (Турецкий) вал на Керченском полуострове остается, пожалуй, самым значительным и известным. Напомним, что он пересекает указанный полуостров почти посередине с севера на юг (от Азовского моря до Черного). Этот вал (и ров) многократно посещался, описывался и интерпретировался в самых разных изданиях и публикациях XIX-XX вв. Определенную лепту в его изучение внесли и работы автора данной статьи (Масленников, 1983, с. 14 сл.; 1994, с. 176184; 1998, с. 217-230). Не останавливаясь на всем этом подробно, перейдем к рассмотрению некоторых, как нам представляется, наиболее презентабельных результатов самых последних изысканий. Отметим попутно, что они проводятся в рамках особой программы, включающей в себя помимо традиционных раско-

пок топографо-картографические, архивные, палеоботанические, магниторазведочные и радиоуглеродные исследования, эксперементы и анализы. В данной связи, назовем только имена наиболее связанных с данной тематикой специалистов - Т. Н. Смекаловой и Л. Д. Сулержицкого, - которым автор выражает глубокую признательность.

Итак, в 2000 г. в ходе работ в северной части Узунларского вала (от Азовского моря до железной дороги Керчь - Владиславовка), включавших в себя тщательные визуальные обследования его и ближайших окрестностей, обмеры, топографические и магниторазведочные съемки и измерения, сбор образцов растений и взятие проб на палеоботанический и радиоуглеродный анализ, были проведены и небольшие археологические раскопки. Один из объектов последних - курганообразная насыпь, расположенная примерно в 2,1 км от северной оконечности и в 55 м к востоку от разрушенного участка насыпи указанного вала. Здесь, на относительно ровной местности (очень невысоком местами скалистом плато) еще несколько лет назад была отмечена небольшая курганообразная возвышенность. Этот холм диаметром около 28-32 м и высотой не более 2 м имел неправильные очертания и сильно заплывшую яму (2 х 25 м и глубиной до 0,5 м), которая занимала пространство большей части его западной полы. Поверхность была задернована, а у основания южной полы устроена современная свалка мусора. Датировка упомянутой ямы временем Отечественной войны 1941-1945 гг. была продтверждена уже в начале раскопок обнаружением в ней на небольшой глубине многочисленных гильз и пулеметных лент. Кроме того, в нескольких десятках метрах к западу сохранился и ряд окопов. (Попутно, можно отметить, что на месте снесенного участка вала и вблизи него встречены фрагменты амфор, в том числе ручка гераклейской глины, видимо, IV в. до н. э.). Именно данные обстоятельства и не позволили получить хороших результатов при проведении здесь предварительной магниторазведки. Точные координаты данного объекта по GPS - широта: 45,3641, долгота: 36,0715 (измерения С. Л. Смекалова).

Раскопки сразу были начаты согласно обычной методике работ на поселениях, т. е. поквадратно, с оставлением бровок между ними. Четыре первоначальных квадрата были разбиты в центре насыпи и сориентированы сторонами по частям света. Бровки сохранялись практически до конца работ, что позволило получить дополнительные разрезы и полные профиля заполнения открытых помещений. Впоследствии, раскоп пришлось несколько расширить во всех направлениях, в результате чего площадь его составила около 175 м2. Грунт снимался повсеместно по штыкам, с последующей зачисткой поверхности, а затем, по мере выявления помещений, внутри них и особо за пределами внешних стен постройки. Отдельно фиксировались находки из слоя, непосредственно предшествовавшего полу помещений и из предматерикового слоя вне здания. За нулевую отметку при определении высот в данном случае был принят уровень пола, достаточно хорошо сохранившийся на значительной части площади помещений. Надо сказать, что в ходе раскопок, практически в одном и том же месте, в основном в предматериковых горизонтах, к северу от открытого здания, было встречено более десятка отщепов, небольших нуклеусов, вкладышей и даже обломок ножа (?) из темно-серого и светло-коричневого кремня. А уже внутри помещений, на полу - два обломка каменных шлифованных топоров. Разумеется, эти вещи могли использоваться в утилитарных либо культовых целях и в античное время, но не исключено также, что постройка, о которой пойдет речь ниже, была возведена на кургане эпохи бронзы. Естественно, соответствующее погребение при этом было полностью разрушено. В пользу этого говорит и тот факт, что в относительно небольшом удалении от данного места (от нескольких сот метров до 1,5-2 км к северу, югу и, главным образом, - к востоку) имеется несколько курганных насыпей. В основном, они невелики по размерам, но близ северной оконечности вала (приблизительно в 150 м к востоку) находится и довольно крупный курган высотой не менее 4 м и диаметром до 50 м. Именно в нем, еще в конце 60-х, начале 70-х годов автор видел разграбленные плито-вые могилы впускных погребений. Одна из них, самая большая и глубокая, имела на плитах изнутри орнамент в виде полос или «елочек», нанесенных черной краской. Глубокая древность такого рода захоронений (эпоха кеми-обинс-кой культуры) не вызывает сомнений. Примечательно, что от раскопанного объекта данный курган отделяло расстояние в 1,75-1,8 км (т. е. около 10 аттических стадий).

Стратиграфия слоев на исследованной площади достаточно показательная и сложная в районе открытого здания, весьма проста (два-три слоя) на пространстве к югу и западу от него. Как правило, под нетолстым (до 0,1-0,25 м) серым, рыхлым слоем гумуса следовал светло-коричневый, умеренно рыхлый, сухой суглинок. Мощность этого слоя колебалась от 0,2 до 0,64 м. Последний показатель относился и к пространству над зданием. В ряде мест, прежде всего, к западу и северо-западу от уже упоминавшейся ямы-воронки или окопа, верхний его горизонт был перекрыт нетолстым (до 0,25 м) слоем светло-серого, рыхлого суглинка (поздний выброс).

Ниже - почти повсеместно вь^щелялся весьма характерный слой, связанный, скорее всего, с разрушением данной постройки. Это достаточно плотный и влажный глинистый грунт, зеленовато-желто-коричневого цвета с прослойками известняковой крошки - типичный развал сырца. Местами даже можно проследить их размытые очертания. Особенно мощен этот развал внутри помещений (до 0,7 м). Снаружи (пожалуй, кроме южной стены) он тоже заметен (до 0,2-0,3 м). Но ярче всего представлен к северу от соответствующей стены постройки. Во всех перечисленных слоях число находок в целом незначительно. Это обломки светлоглиняных и красно-розовоглиняных амфор с двуствольными ручками, красноглиняных кувшинов, сероглиняных блюд с темно-лощеной поверхностью, лепных сероглиняных горшков. Отметим также ножку амфоры фасосской глины IV в. до н.э. Некоторые из находок носили следы прибывания в огне (подробный и тщательный анализ всех и прежде всего керамических находок не входит в задачу данной публикации, где мы ограничимся лишь их общей характеристикой).

Далее, (т. е. глубже) за пределами здания следовали слои и прослойки светло-сизой и светло-коричневой супеси (толщиной до 0,25 м); темно-серого, рыхлого с известняковой крошкой (до 0,15 м); желтоватого, глинистого (до 0,2 м); коричневого, плотного (до 0,1 м); светло-серого, почти сизого с мелким щебнем и известняковой крошкой (до 0,2 м); темно-серого, рыхлого со щебнем суглинка и даже сплошного, светлого мелового грунта. Они чередуются, как правило, в перечисленной последовательности, но есть и отклонения. Их повсеместно подстилает относительно ровный выход материковой скалы или очень плотного щебня. Лишь на небольшой площади к северу от стены, в скале расчищена глубокая (до 0,4 м) и достаточно широкая трещина, заполненная темно-серым, а затем - светло-серым, рыхлым суглинком со щебнем, особенно многочисленным в нижнем горизонте. Эти слои также отнюдь не были насыщены находками (в основном это фрагменты амфор). Таким образом, толщина культурного слоя непосредственно вне стен здания составляла от 0,4-0,5 м к югу, до 0,8-1,2 м к востоку и западу и 0,8-1,65 м к северу. Примечательно, что практически нигде на этой площади не встречено сплошных завалов камней от разрушенных стен, хотя, конечно, отдельные, в том числе и весьма солидные камни, попадались. К описанию нижележавших слоев заполнения помещений постройки и соответствующих находок мы вернемся после характеристики всех строительных остатков.

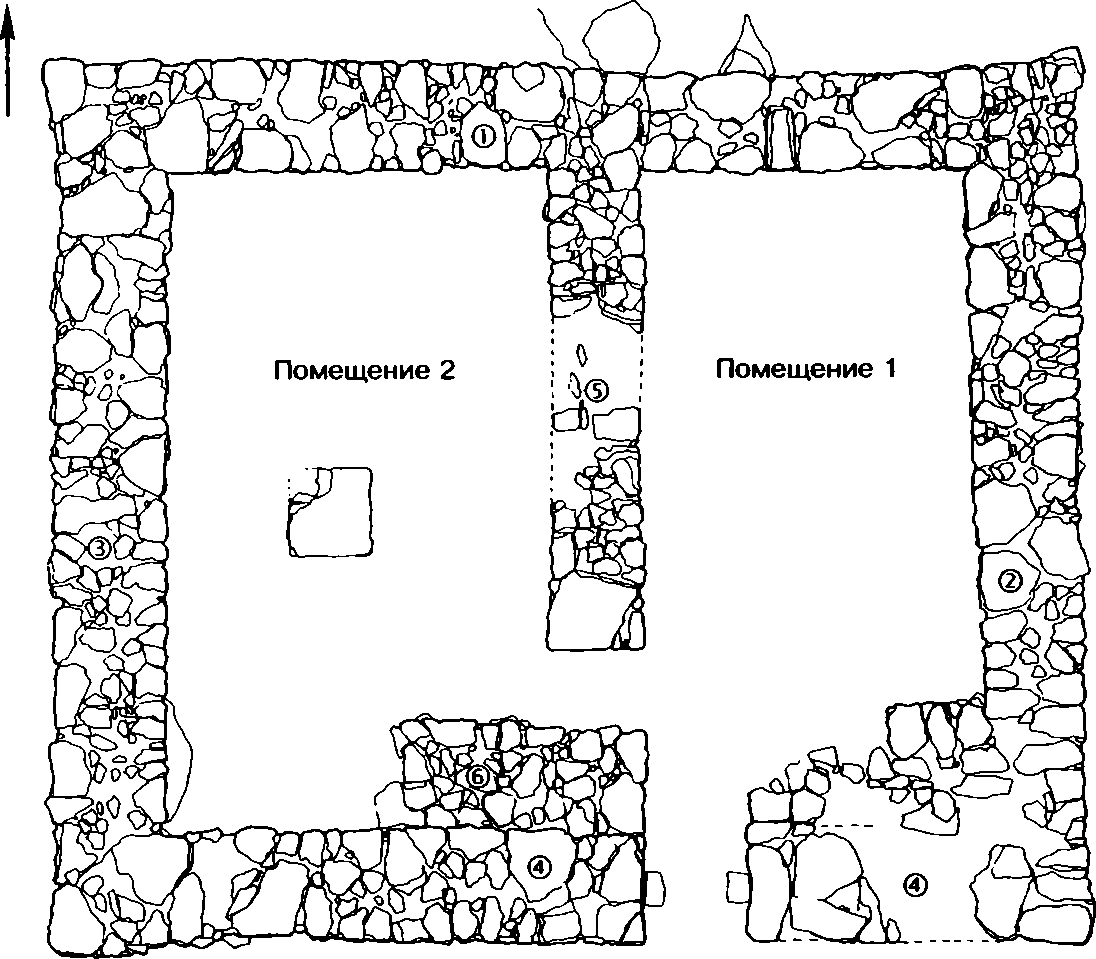

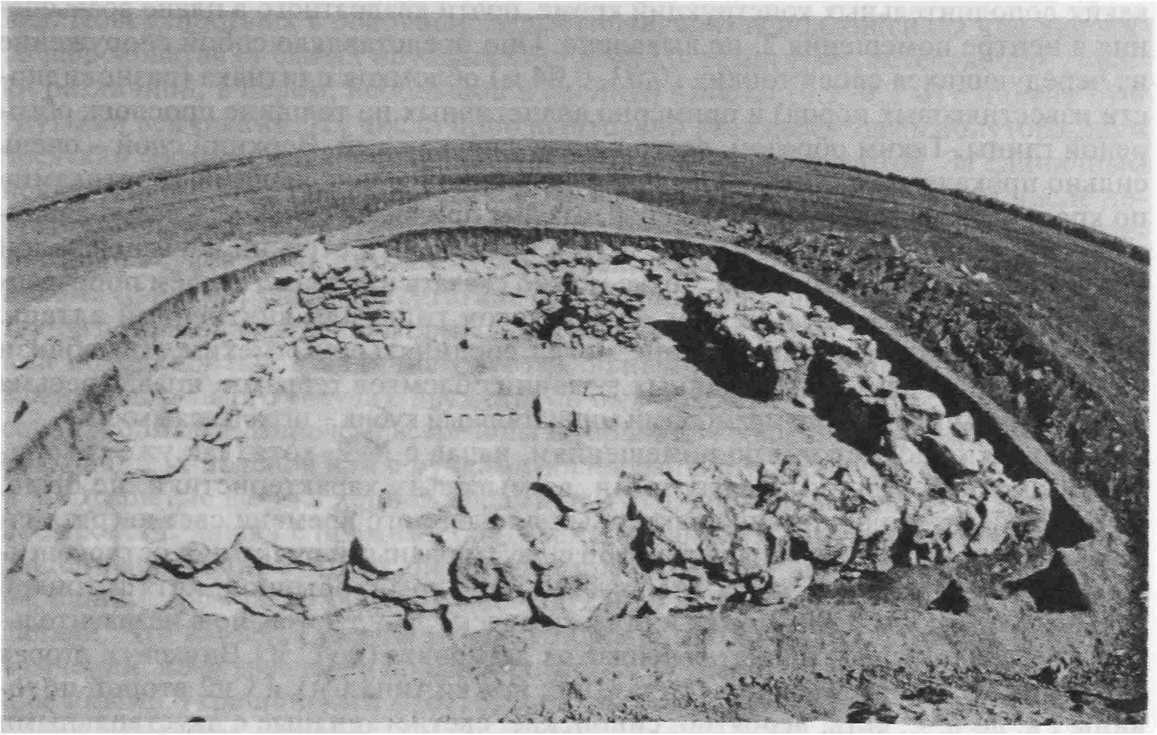

Надо сказать, что их сохранность в целом вполне удовлетворительная (рис. 1-5). Более того, можно даже утверждать, что, по-видимому, уцелела большая часть каменной кладки стен. Развалы сырцовых кирпичей не поддавались спе- с

Рис. 1. План раскопанной «башни».

О 1м

1 ■ циальной зачистке. Трудно даже говорить об их размерах. Разве, что толщина составляла приблизительно 0,08 м. Отметим еще раз почти полное отсутствие сплошных каменных завалов и внутри здания. Исключением являлось лишь пространство перед южной стеной. Последняя была наиболее разрушенной и, кроме того, здесь перед ней, изнутри, имелась особая каменная конструкция. Напомним также, что неоднократно упоминавшейся воронкой была серьезно разрушена (почти точно в центральной части) внутренняя стена, делившая все пространство постройки на два почти равных по площади помещения.

Почти все раскопанные стены, сложены в двухрядной, трехслойной, иррегулярной кладке на растворе глины в основном из средних (0,35 х 0,4 х 0,29 м, 0,5 х 0,43 х 32 м и т. п.) и мелких необработанных известняковых камней. Лишь по углам кладки внешних стен и кое-где в других местах использованы относительно крупные камни (0,92 х 0,85 х 0,65 м и т. п.). Повсеместно, основания стен покоятся на материковой скале или даже немного впущены в слой предматери-кового щебня. Глубина их залегания различна и колеблется от 0,5 до 1,6 м от современной дневной поверхности. Верхние камни на наиболее сохранившихся в высоту участках стен лежат на глубине от 0,15 до 0,4 м. Все стены (кроме стены 6) построены впереплет друг с другом и очень близки по своим основным характеристикам и параметрам.

Стена 1 (северная) имела длину по внешнему фасу 12,2 м; 9,4 м по внутреннему и ширину 1,15-1,3 м (тоньше всего в центре). В высоту она сохрани- лась от 0,7-0,8 м по краям до 1,5 м в центре кладки, в которой прослежено до 7 рядов, впрочем, «читаемых» весьма неотчетливо. Следуя рельефу материковой скалы, основание стены лежит не горизонтально, а как бы опускаясь на востоке и западе. Впрочем, это верно только в отношении внешнего ее фаса. В целом, оба они ровные, вертикальные. Щели местами хотя и велики (до 0,06 м), но по возможности были заложены глиной или щебнем и, скорее всего, не нарушали прочности кладки.

Стена 2 (восточная) имела длину по внешнему фасу 10,4 м, а по внутреннему - 6,2 м (частично, на юге, вероятно, впереплет к ней пристоен торец стены 6). Ширина ее плавно возрастает с юга на север от 1,1 до 1,3 м. В высоту стена сохранилась очень неравномерно: от 0,3 до 0,9 м (один-четыре ряда кладки). Основание покоится на достаточно ровном горизонте материковой скалы. Фасы ровные, вертикальные. По всем прочим характеристикам она, как и другие стены, не отличается от только что описанной северной стены.

Стена 3 (западная) имела длину по внешнему фасу также 10,4 м и по внутреннему - 7,8 м. Ее ширина практически одинаковая: 1,3 м, сохранившаяся высота: по большей части 0,6-0,7 м, но максимальная - 0,9 м. Фасы ровные, вертикальные. Основание также лежит на почти горизонтальной скале.

Стена 4 (южная) имела длину соответственно: 12,2 и 9,8 м. Но при этом надо учитывать, что это общая длина. В этой стене имелся проход - вход внутрь постройки шириной 1,2 м, который начинался в 4 м от юго-восточного внешнего угла здания. Таким образом, длина каждого отрезка стены была 7,1 и 4 м. Ширина ее составляла 1,28-1,33 м при сохранившейся высоте 0,4-0,76 м. Однако кладка ее внешнего фаса на восточном участке практически не сохранилась. Основание стены покоится на относительно ровном выходе скалы. Фасы также ровные и вертикальные. Проход оформлен более крупными и отчасти оббитыми или специально подобранными «ровными» камнями. Особенно выделяется прямоугольный блок в торце восточного участка стены №4(1,1 х 0,41 х 0,44 м). Непосредственно в районе прохода скала явно была выровнена, а почти в центре его, у торца стен, были уложены два подквадратных (0,36 х 0,29 х 0,12 и 0,4 х 0,31 х 0,13 м) камня, вероятно, связанных с устройством дверного проема.

Стена 5, как уже было указано, служила внутренней перегородкой двух помещений. Изначальная длина ее: 5,5 м при ширине.1,1 м. Почти полностью разрушенная в центре на протяжении 2-3 м, она все же неплохо сохранилась в высоту по краям, где достигает 1,3 м (на южном участке) и 1,9 м (на северном). В кладке в основном использованы менее крупные камни, чем во внешних стенах здания. Но в торцовой части вложен довольно большой блок размером: 1,0 х 1,06 х 0,41 м. Основание стены также почти горизонтальное, а фасы даже более ровные и вертикальные, и с меньшими щелями, чем у вышеописанных стен. К тому же, они явно были более тщательно заделаны глиной. Между ее южным торцом и стеной № 6 существовал проход из одного помещения в другое шириной 0,9 м.

Стена 6 самая плохо сохранившаяся и странная. Она пристроена впритык к стене 4, причем не по всей длине последней и также состоит из двух разделенных входом отрезков. Длина восточного - 2,7 м при ширине 1,4 м, но восточный участок ее, особенно по внутреннему фасу, совершенно разрушен. В высоту стена сохранилась здесь максимально на 0,9 м. Западный участок уцелел несколько лучше. Длина его 1,64-1,8 м, ширина 1,2 м, высота 1-1,1 м. По характеру кладки и подбору камней эта стена скорее аналогична стене 5. О ее назначении судить сложно, но, по-видимому, она служила основанием для «маршей» лестницы, которая вела на второй этаж здания. Естественно, она была первоначально выше и значительный развал камней именно в районе прохода между помещениями и внешнего входа в здание отчасти подтверждает это. Разрушалась она постепенно. Во всяком случае, плотное скопление камней непосредственно к западу и северо-западу от соответствующего края этой стены лежит

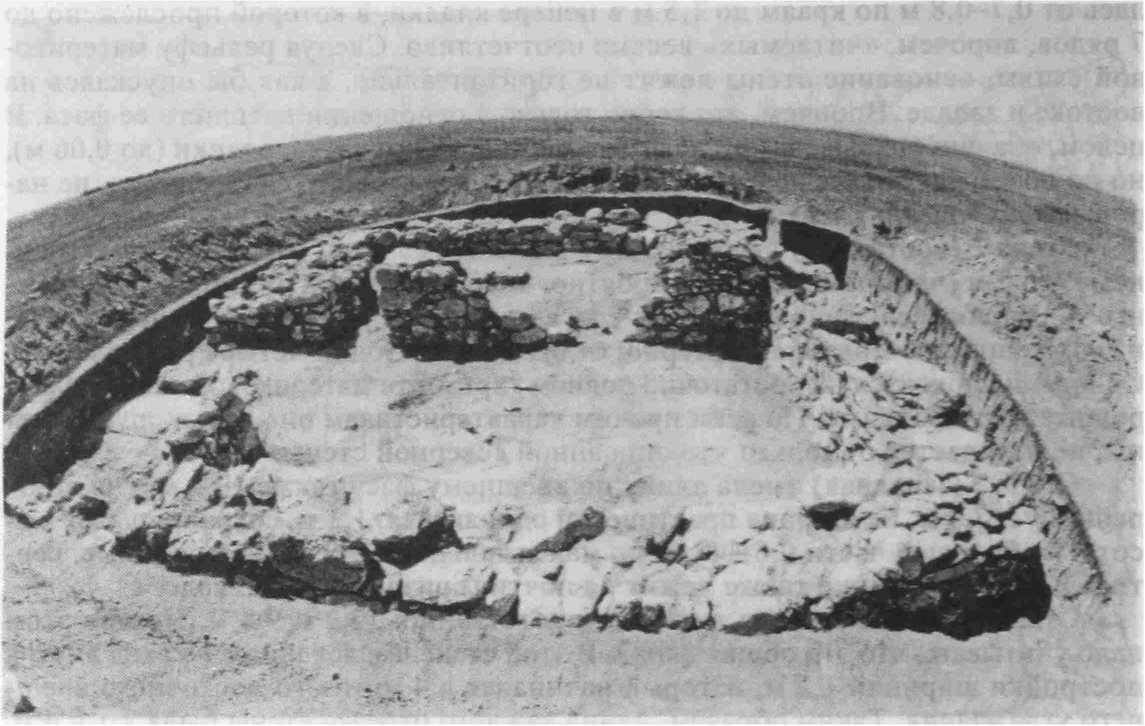

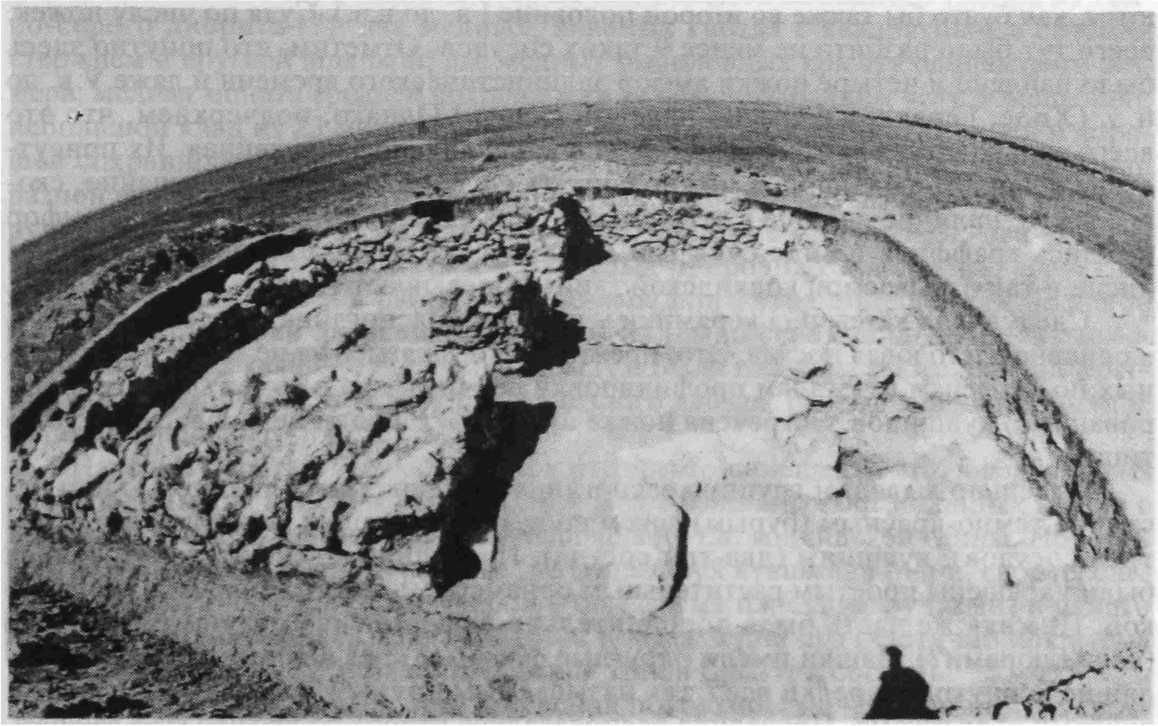

Рис. 2. «Башня», вид с востока.

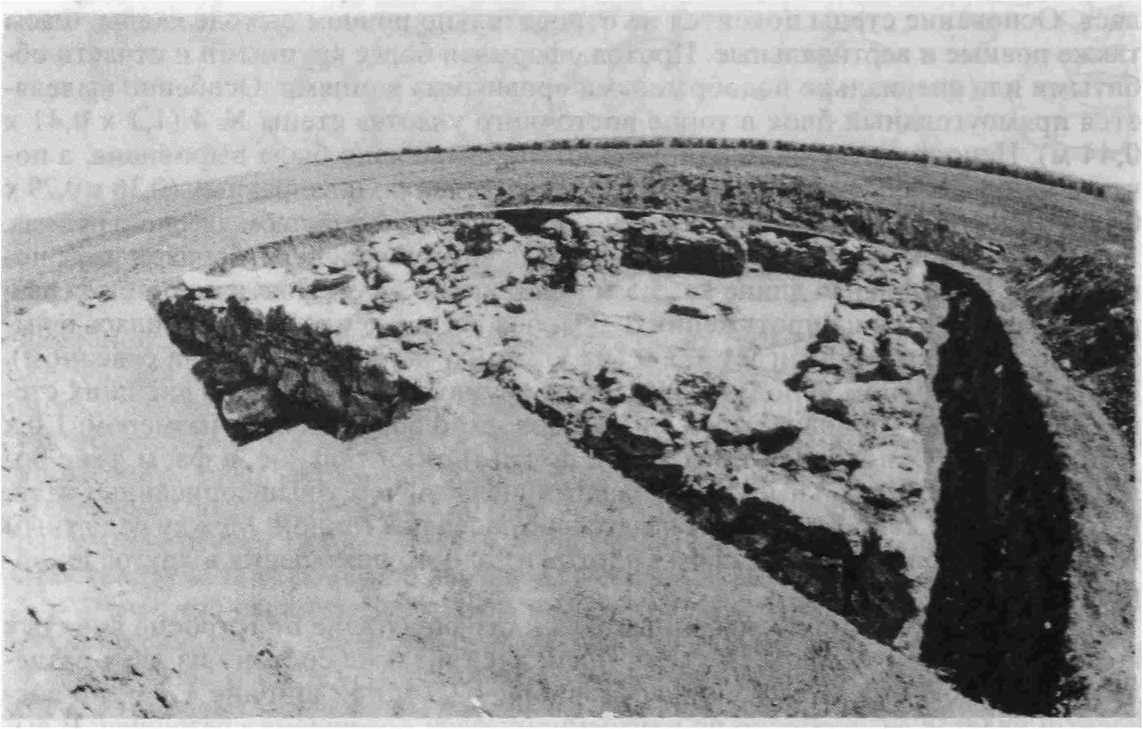

Рис. 3. «Башня», вид с северо-запада.

не на уровне пола помещений, а над ним, на слоях грунта, в том числе горелого и очень насыщенного керамическими обломками, то есть того же, что покрывал пол помещений на остальном пространстве здания. Мощность этих слоев составляла здесь 0,45-0,52 м.

Теперь вернемся к описанию заполнения и находок внутри двух помещений раскопанного здания. Восточное помещение 1 имело площадь 3,8 х 6,2 м; западное - № 2 - 4,5 х 7,8 м. Непосредственно над полами выделяется прослойка

Рис. 4. «Башня», вид с запада.

Рис. 5. «Башня», вид с юга.

разнородного по цвету, но в основном серо-коричневого, местами пепельно-серого или даже сплошь охристо-пепельного, золистого, влажного суглинка с очень большим количеством керамических обломков. Последние, в целом, средней измельчонности и почти незаизвесткованные. Мощность этого слоя составляет 0,15-0,2 м. О состоянии и характере пола выше уже писалось.

Характер заполнения помещений в предпольном горизонте в основном одинаковый. То же можно сказать и о наборе, количестве и состоянии находок. Ни- каких дополнительных конструкций кроме, почти квадратного в плане возвышения в центре помещения 2, не выявлено. Оно представляло собой сооружение из чередующихся слоев тонких (0,03-0,04 м) обломков плитняка (разновидности известняковых пород) и примерно аналогичных по толщине прослоек обгорелой глины. Таким образом, всего по два слоя каждый. Верхний слой - очень сильно прокаленной глины не только ровный, но и с небольшими «бортиками» по краям. Размеры этого возвышения: 1 х 1 м при высоте 0,25 м. Северо-западный угол разрушен. Грунт вокруг него в наибольшей степени насыщен золой или вообще сильно обгорелый. То же можно сказать и о прилегающем пространстве пола. Перед нами или очаг «открытого» типа, или внутренний алтарь. Впрочем, обе эти функции вполне могли соединяться. Отметим, что вблизи найден один из двух обнаруженных в здании обломков терракот, правда весьма невыразительный, а также мраморный миниатюрный кубик — игральная «кость».

Находки рассмотрим по помещениям, начав с № 2, хотя, как уже говорилось, заметной разницы между ними, в смысле их характеристики, не было. Прежде всего, это обломки характерных для данного времени светло (различных оттенков) и розовоглиняных амфор с двуствольными ручками и остроконечными ножками. Есть и части аналогичной амфоры с обычной, хотя и тонкой ручкой. Формы венчиков, ножек и отчасти ручек варьируются, но в незначительных пределах. Общая, принятая сейчас их датировка (по С. Ю. Внукову): вторая половина I в. до н.э. (венчики типа CI а.; ножки типа Сн1 и Сн2 второй половины I в. до н.э.; есть, вероятно, синопские, светлоглиняные с двуствольными ручками, но нет фрагментов амфор типа СнЗ, характерных для I в. н.э. и так называемых «широкогорлых с профилированными ручками», которые появляются, как будто бы также во второй половине I в. до н.э.). Судя по числу ножек, всего тут было разбито не менее 9 таких сосудов. Отметим, что попутно здесь было найдено и четыре ножки амфор эллинистического времени и даже V в. до н.э. (Хиос, Гераклея и светло-красной глины.) Однако, подчеркнем, что это всего только ножки, к тому же одна, явно специально заглаженная. Их присутствие в данном слое вполне можно считать случайным, хотя не случайно, скорее всего, наличие вообще в этом месте, близ вала. На стенке одной из амфор имелись граффити в виде букв Е и А. Общее же число стенок амфор (в том числе и так называемой колхидской глины) превышает тысячу.

Следующая категория керамики - простая красноглиняная, тонкостенная, в основном, столовая посуда. Это, прежде всего, фрагменты не менее 15 различных по размерам и деталям профилировки венчика, дна и ручек (все профилированные) кувшинов. Встречена ножка амфориска и один целый сосудик этого типа.

Отдельно выделим группу красноглиняных, покрытых полностью или частично темно-красным (бурым) лаком сосудов. Это чашки и тарелки (не более трех сосудов), кувшины (два-три сосуда). Последние в верхней части тулова были украшены простым растительным орнаментом, выполненным белой краской. Нижняя же часть была дополнительно «оформлена» редким рифлением (каннелюрами?). Чашки имели округлые формы и края венчиков, слегка заходящие вовнутрь. Тарелки все с так называемым прямым, высоким бортиком и ручками «бантиком». Последние располагались строго по уровню края венчика.

Характерную группу столовой посуды составляли сероглиняные, гончарные тарелки и чашки с темнолощеной поверхностью. Первые имели относительно невысокий прямой вертикальный бортик. Всего здесь было разбито не менее трех таких сосудов. Помимо них встречены фрагменты аналогичного кувшина и собранной почти целиком чаши с канелированной поверхностью.

Укажем также на часть красноглиняного флакона и два куска обгорелой, красноглиняной черепицы (соленов).

Весьма значительный процент составляли обломки лепной посуды. Все это серо-коричневоглиняные с включением шамота и измельченной ракушки изде- лия. Поверхность их в основном заглаженная, иногда подлощенная или нарочито шероховатая (у самых крупных сосудов). Господствуют, естественно, горшки различной, в целом, небольшой и средней высоты (0,1-0,2 м) с плавно отогнутыми венчиками. Их число приблизительно равнялось здесь полутора-двум десяткам. Встречаются и довольно крупные - до 0,35 м высотой. За единичным исключением - все без орнамента. Есть фрагменты кувшинов, в том числе достаточно высоких, с круглыми в сечении, массивными ручками и более приземистых сосудов - так называемых кружек, а также кастрюль, но их немного. Весьма примечательно присутствие относительно немногочисленных горшков так называемой баночной формы. Они выделяются более тщательно заглаженной поверхностью и наличием вертикальных ручек-уступов у края венчика. Край одного такого сосуда с двух сторон был покрыт слоем известняковой (гипсовой?) обмазки. Впрочем, встречены и горшки, украшенные орнаментом в виде сосковидных налепов или с ручками-налепами округлых очертаний.

Открытые формы лепной керамики - это чашки и миски. Их в целом менее десятка. Чашки с прямими бортиками (стенками). Иногда край венчика украшен насечками. У мисок он отогнут внутрь. И те и другие - разного размера, с диаметром по венчику от 0,07-0,09 м до 0,28-0,3 м, но последние преобладали. Что касается формы ручек, то большинство их овальные или круглые в сечении, но встречались профилированные. Ручки с зооморфным орнаментом или иными украшениями отсутствуют. Всего в помещении 2 находилось не менее 50 лепных сосудов.

Прочие, так называемые индивидуальные находки представляют собой: почти целый лепной сероглиняный горшочек, обломок каменного топора из темно-серого диорита (?); два медных, кованых гвоздя с квадратным в сечении стержнем и круглой шляпкой; два медных рыболовных крючка одинакового размера; медная монета средней сохранности (в северо-западном углу помещения); небольшой клад из 23 медных боспорских (и не только) монет средней и хорошей сохранности из юго-западного угла помещения; шесть глиняных пряслиц разной формы; фрагмент точильного бруска; рыболовное грузило из амфорной ручки; костяная игла; игральная кость (позвонок) с отверстием; два десятка разных, весом от 40 до 280 грамм, округлых природных конкреций, вероятно, ядер для пращи (все - в районе северо-западного угла помещения); большой обломок зернотерки ладьевидной формы из темно-серой породы и два окаменелых позвонка какой-то большой рыбы (?). Были найдены также два-три фрагментика медной пластинки, часть железного гвоздя, рассыпавшееся глиняное пирамидальное грузило.

Находки с соответствующего слоя из первого помещения это, в первую очередь, обломки не менее девяти светло и розовоглиняных остродонных амфор с двуствольными ручками. Одна амфора была из т.н. колхидской глины. Простой красноглиняной керамики немного: не более двух кувшинов (один, скорее, следует считать плоскодонной амфорой - он с двумя плоскими ручками) и одного горшка. Красноглиняная, краснолаковая посуда: кувшины (частично покрытые лаком), чашки и миски описанных выше типов (два-три сосуда).

Сероглиняная посуда с темнолощеной поверхностью - это немногочисленные тарелки с прямым вертикальным бортиком и чашки-миски. Несколько меньше было в данном помещении и обломков лепных сосудов, впрочем, все тех же основных форм и типов (хотя самих сосудов было не менее 50). То же можно сказать и о примерах орнаментации этой посуды.

Индивидуальные находки представлены двумя медными монетами (из района входа в здание и из юго-западного угла помещения); сильно фрагментированным, глиняным гуттусом; фрагментом терракотовой статуэтки (нижняя часть стоящей фигурки); еще одним обломком каменного топора, но иного типа; частью медного кованого гвоздя; медным рыболовным крючком; полым, маленьким костяным предметом с несложным орнаментом.

Особо отметим практически полное отсутствие костей животных и рыб и находку довольно большого числа обгорелых (обуглившихся) кусков древесины. Судя по некоторым, - диаметр бывших некогда бревен доходил до 0,150,20 м (они составляли, видимо, перекрытия между этажами). Соответствующий анализ на |4С дал следующие результаты: 2020 ± 40 (ГИН 11189); календарный возраст при 2о (калиброванный) ВС 104, (2) AD 77. Таким образом, наиболее вероятная дата прекращения накопления углерода в данном образце - 2 г. до н. э.

Остатки черепиц, вероятно, говорят о соответствующей первоначальной кровле. Наряду с этим, некоторые наблюдения над стратиграфией, характером грунта и отдельными находками свидетельствуют, что здание погибло в пожаре и впоследствии постепенно разрушалось и растаскивалось окрестными жителями (вероятно, тогда и была унесена большая часть остававшейся еще пригодной черепицы и посуды).

Датировка постройки, как и ее интерпретация, в целом, не вызывают сомнений. Это вторая половина I в. до н.э., вернее, 40-е годы - 13/9 (?) г. до н.э. Не противоречат этому и определения найденных монет. Почти все они относятся к послемитридатовскому времени, то есть после 63 г. до н. э. и представлены перечеканенными из медных так называемых анонимных оболов монетами типа: голова Зевса или Аполлона вправо (л. с.) и орел на молниях с надписью HANTIKAHAITQN в одну или две строки (о. с.). Лишь одна - чекан г. Диоску-риады типа: шапки Диоскуров и рог изобилия (л. с.) и надпись в три строки (название данного города) (о.с.) - 120—63 гг. до н.э. В целом, это вполне соответствует картине монетного дела и денежного обращения на Боспоре в эпоху Асандра.

Весьма примечательны вышеперечисленные находки и в плане возможной общей характеристики хозяйства, быта и этно-полового и возрастного состава обитателей этого укрепления. Очевидно, тут временно или постоянно жило несколько семей воинов, несших дозорную службу.

Не повторяя уже прежде высказанных относительно этого времени исторических реконструкций и гипотез, (касающихся утверждения Полемона I на Боспоре) (Масленников, 1995, с. 15 8-167; Болдырев, 2000, с. 8-17) скажем лишь, что к строениям такого типа лучше применим термин: маленький «форт», нежели башня. Еще раз напомним, что раскопанная в 1990 г. на северном берегу Керченского водохранилища аналогичная постройка имела абсолютно те же размеры и ориентацию стен. И также отстояла от еще одной, расположенной к югу, примерно на расстоянии 1,8 км (около 10 аттических стадий) и погибла в огне (Масленников, 1994, с. 176—184). Таким образом, перед нами еще одно археологическое подтверждение известного пассажа Страбона о пограничных укреплениях, сооруженных боспорским царем Асандром, (Strabo.,VII, 4, 6) да к тому же с соответствующим уточнением текста, относительно дистанции между «башнями» и некоторых свидетельств, касающихся обстоятельств утверждения на Боспоре римского ставленника Полемона I. Наконец, отметим практически очень близкие датировки гибели раскопанного укрепления, полученные тремя различными группами источников (середина последней четверти I в. до н. э., а точнее, видимо, осень 13 г. до н.э.).