К изучению фитобентоса Куйбышевского водохранилища

Автор: Горохова О.Г.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 1 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

Впервые приведены данные о таксономическом составе, распределении и количестве водорослей в донных отложениях Приплотинного плёса Куйбышевского водохранилища. Установлено, что количество, а также пространственное и вертикальное распределение водорослей фитобентоса различаются в зависимости от типа донных отложений и глубины, а также фазы сезонной сукцессии. Особенность осеннего отбора проб - количественное преобладание в иле видов Cyanoprokaryota, вызывающих «цветение» воды волжских водохранилищ ( Microcystis aeruginosa , M. wesenbergii ) с их эндосимбионтами, а также наличие покоящихся спор Aphanizomenon flos-aquae и спор видов рода Anabaena . Изучено вертикальное распределение водорослей в донных отложениях: живые клетки и их колонии зарегистрированы в придонной воде (над грунтом), в наилке, а также в иле до глубины 10-18 см. Максимальное количество водорослей находится в наилке (0,5-1 см до ила), и в иле (до глубины 4-6 см).

Водоросли, донные отложения, куйбышевское водохранилище, волга

Короткий адрес: https://sciup.org/148325614

IDR: 148325614 | УДК: 911.2:502.1 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10432

Текст научной статьи К изучению фитобентоса Куйбышевского водохранилища

Исследование донных отложений - активного компонента водных экосистем и конечного продукта внутриводоёмных процессов – имеет большое значение при рассмотрении состояния и функционирования водотоков и водоемов (Романенко, 1985; Дзюбан, 2010; Stancheva et al., 2012; Whitton, 2012). Фитобентос рассматривают как совокупность водорослей, обитающих на поверхности и в толще донных грунтов и отложений, а также в нескольких сантиметрах придонного слоя воды (Водоросли, 1989; Schaumburg et al., 2004; Whitton, 2013; Schneider et al., 2013). Структурно-функциональные особенности аль-гоценозов бентоса зависят от экологических условий биотопа (субстрат, световой режим, химический состав воды, концентрации и соотношения биогенных веществ, наличие других гидробионтов и т.д.). В свою очередь водоросли донных мест обитания – важная часть экосистемы водоема: они являются первичными продуцен-

тами, стабилизируют донные отложения, обеспечивают среду обитания для других групп организмов. Кроме того, информация о состоянии фитобентоса нужна для целей биоиндикации и мониторинга таких явлений как эвтрофикация, органическое и токсическое загрязнение, закисление, засоление водных объектов (Rott, et al., 2003; Whitton, 2012; Schneider et al., 2013).

Целый ряд публикаций посвящен изучению донных отложений Куйбышевского водохранилища: исследованию химического состава грунтов, заилению ложа, микробиальной деструкции органического вещества, аккумуляции биогенных элементов (Баранов, 1964, 1968; Широков, 1965, 1966; Гусева, Максимова, 1971; Иватин, 1974, 1979; Выхристюк, 1984, 1989; Венецианов и др., 1993; Законнов, 1993; Выхристюк, Варламова, 2003). В последние десятилетия уделялось много внимания изучению фитопланктона Куйбышевского водохранилища сотрудниками ИЭВБ РАН. Так, по результатам многолетних наблюдений выявлены его таксономические и структурно-функциональные особенности на фоне зарегулирования и лимнизации стока Волги, роста содержания биогенных элементов и развития антропогенного эвтрофирования. Ре- зультаты систематических исследований содержатся в многочисленных научных публикациях (Экология фитопланктона..., 1989; Паутова, Но-моконова, 1994; Фитопланктон Нижней..., 2003; и др.). Однако исследований фитобентоса Куйбышевского водохранилища проведено гораздо меньше. Опубликованы, например, данные определения растительных пигментов в донных отложениях Приплотинного плёса с целью оценки роли фитопланктона (по хлорофиллу «а») в процессах осадкообразования; установлено, что трансформация органического вещества, синтезированного водорослями, происходит в водной массе, меньшая часть его поступает в донные отложения (Экология фитопланктона..., 1989). Сведения о видовом составе автотрофных организмов фитобентоса Приплотинного плёса в публикациях отсутствуют.

Цель работы – определить особенности таксономического состава, количественного и пространственного распределения водорослей в донных отложениях Приплотинного плёса Куйбышевского водохранилища по данным полученным в 2020–2021 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

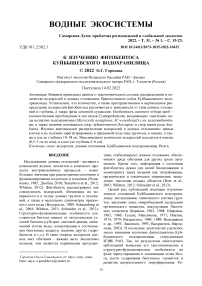

Пробы фитобентоса собраны на 18 станциях Приплотинного плёса Куйбышевского водохранилища с 19 сентября по 3 октября 2020 г. в экспедициях ИЭВБ РАН; сбор проб на мелководье у г. Тольятти проведен с 15 сентября по 19 ноября 2021 г. Расположение станций отбора проб близко к таковому при более ранних исследованиях донных отложений (Выхристюк, Варламова, 2003), хотя нумерация станций не совпадает (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб донных отложений в Приплотинном плёсе Куйбышевского водохранилища в 2020–2021 гг. (I) и в 1986–1987 гг. (II*).

Fig. 1. The layout of bottom sediment sampling stations in the Near-dam Ples of the Kuibyshev reservoir in 2020–2021 (I) and in 1986–1987 (II*).

Примечание: * – по: Выхристюк, Варламова, 2003.

Методика сбора и обработки проб соответствует принятой в альгологических исследованиях (Методика изучения, 1975; Водоросли. Справочник., 1989). Образцы донных отложений и воды над грунтом взяты с помощью стратометра с борта судна, на мелководьях – стеклянной трубкой определенного диаметра; материал для определения количества фитобентоса отобран с по- мощью штемпель-пипетки объемом 0,1 см3. Живые пробы на качественный состав (объёмом 15– 25 мл) обработаны в день отбора или на следующий. Для изучения вертикального распределения водорослей в донных отложениях из стратометра отбирали послойно: воду над грунтом до 15–20 (25) см (каждые 5 см), наилок (0–0,5 и 0,5– 1 см над грунтом); ил и донные отложения из колонки грунта послойно – 1–2 см, 2–4 см; 4–6 см; 6–9 см; 9–12 см; по возможности 12–15 см и 15–20 см. Определение и подсчет водорослей проведены в камере типа «учинская» при увеличении 600–1000 раз. Биомасса вычислена счетнообъёмным методом. Относительное обилие видов в фитобентосе оценено по пятибалльной шкале: 1 – единично, 2 – редко, 3 – обильно, 4 – очень много, 5 – массово.

Следует отметить, что по данной ранее (Вы-христюк, Варламова, 2003) характеристике, степень заиления и толщина илистых отложений на песчанистых грунтах описана как «слабая», до 5 см; крупноалевритовых илов – 10–15 см; мелкоалевритовых и глинистых илов – в основном 10– 20 (30) см. Авторы отмечают, что процесс формирования осадочной толщи сложен и различен на разных участках водохранилища, что зависит от морфологии дна, гидродинамического режима водных масс и ряда других факторов. В местах комплексных исследований в 2020 г. гранулометрический состав грунтов Приплотинного плёса Куйбышевского водохранилища изучен сотрудницей лаборатории экологии простейших ИЭВБ РАН к.б.н. Шерышевой Н.Г.; в целом оценка типа донных отложений близка к данной ранее. Так, вдоль левого побережья Приплотин-ного плёса на глубинах до 8 м распространены средне- и мелкозернистые пески, на глубинах 10–16 м обнаружены илистые пески. В глубоководной средней части плеса и вдоль руслового правобережья залегают серые алевритовые илы (Шерышева, 2021).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Видовой состав фитобентоса

При отборе проб с борта судна выявленный состав фитобентоса небогат, это связано со значительной глубиной большинства станций (табл. 1), что, в свою очередь, влияет на световые условия обитания автотрофных организмов. В этих пробах идентифицировано 24 вида Cyanoprokaryota, 15 видов Bacillariophyta, 4 вида Chlorophyta и 1 вид Euglenophyta. Представители Cyanoprokaryota составляют боле половины видового списка и доминируют по численности и биомассе. Наиболее типичны на глубоководных станциях бентосные вторично свободноплавающие нитчатые Cyanoprokaryota родов Limnothrix, Pseudoanabaena, Geitlerinema, Phormidium .

Таблица 1

Некоторые характеристики станций в местах отбора проб фитобентоса в 2020 г.

Some characteristics of stations at phytobenthos sampling sites in 2020

|

Станция |

Глубина, м |

Прозрачность, м |

Температура воды, °С* |

Тип донных отложений** |

|

2 |

3 |

3,0 |

15,4 |

пески |

|

13 |

5 |

3,4 |

15,0 |

пески |

|

6 |

8 |

3,1 |

15,4 |

пески |

|

10 |

10 |

3,3 |

14,5 |

пески, крупноалевритовый ил |

|

15 |

16 |

4,3 |

16,0 |

пески |

|

В 3 |

11 |

3,5 |

16,2 |

пески, крупноалевритовый ил |

|

В 6 |

15 |

2,1 |

15,0 |

крупноалевритовый ил |

|

39 |

15 |

3,4 |

14,8 |

крупноалевритовый ил |

|

8 |

22 |

3,0 |

16,2 |

крупноалевритовый ил |

|

34 |

14 |

3,2 |

15,4 |

мелкоалевритовый ил |

|

7 |

15 |

3,4 |

15,2 |

мелкоалевритовый ил |

|

12 |

20 |

3,2 |

15,8 |

мелкоалевритовый ил |

|

16 |

32 |

3,1 |

15,2 |

мелкоалевритовый ил |

|

14 |

6 |

3,6 |

15,2 |

глинистый ил, крупноалевритовый ил |

|

3 |

12 |

3,2 |

15,1 |

глинистый ил |

|

4 |

14 |

3,1 |

15,8 |

глинистый ил, пески |

|

11 |

16 |

3,5 |

14,8 |

глинистый ил |

|

5 |

20 |

3,5 |

15,3 |

глинистый ил, пески |

Примечание: * – температура воды в придонном горизонте; ** – по: Выхристюк, Варламова, 2003.

Особенностью осеннего отбора проб, следует считать преобладание в фитобентосе на всех станциях таких видов Cyanoprokaryota как: Microcystis aeruginosa (авторы таксонов приве- дены в списке видов), Microcystis wesenbergii, а также наличие покоящихся спор Aphanizomenon flos-aquae и спор видов рода Anabaena. Это виды, вызывающие «цветение» воды волжских во- дохранилищ, которые зимуют в поверхностном слое иловых отложений в виде ослизнённых колоний или спор. На следующий год, они активизируются, развиваются, затем поступают в планктон, где быстро наращивают численность и формируют «цветение». В слизи колоний Microcystis постоянно находился вид Nitzschia cf. palea – представитель отдела Bacillariophyta. Особенности симбиоза видов рода Nitzschia с цианопрокариотами обсуждает ряд исследователей (Bradbury, 1973; Flower, 1982; Morales et al., 2015). Водоросли других таксономических групп в фитобентосе крайне редки и немногочисленны: однократно единичными экземплярами на некоторых станциях были отмечены диатомовые родов Amphora, Navicula и др., а также 4 вида из отдела Chlorophyta и 1 вид Euglenophyta.

Обследование мелководий напротив станций 10, 13 и 15 (рис. 1) на глубине 0,3–1,1 м показа- ло, что на песчаных грунтах в штиль и при слабом волнении дно нередко было покрыто коричневым налетом (рис. 2), который на 99% состоял из диатомовых (Bacillariophyta). Такой тип водорослей, населяющих поверхность рыхлых грунтов, относят к эпипелитам (Водоросли, 1989). В составе диатомового фитобентоса, идентифицировано 40 видов Bacillariophyta, 2 вида Cyanopro-karyota, 1 вид Chlorophyta. Количественно преобладают виды рода Navicula (N. tripunctata, N. capitatoradiata, N. cryptocephala, N. veneta, N. lanceolata, N. radiosa и некоторые другие распространенные виды). В небольшом количестве отмечены крупноклеточные донные формы диатомей родов Cymatopleura, Surirella. Эпизодически в составе фитобентоса обнаружены единичные виды родов Cymbella, Amphora, Gomphonema, вымываемые из обрастаний на камнях.

Рис. 2. Диатомовый фитобентос на песчаных мелководьях Приплотинного плёса Куйбышевского водохранилища.

Fig. 2. Diatomaceous phytobenthos in sandy shallow waters of the Near-dam ples of the Kuibyshev reservoir.

Распределение фитобентоса по акватории

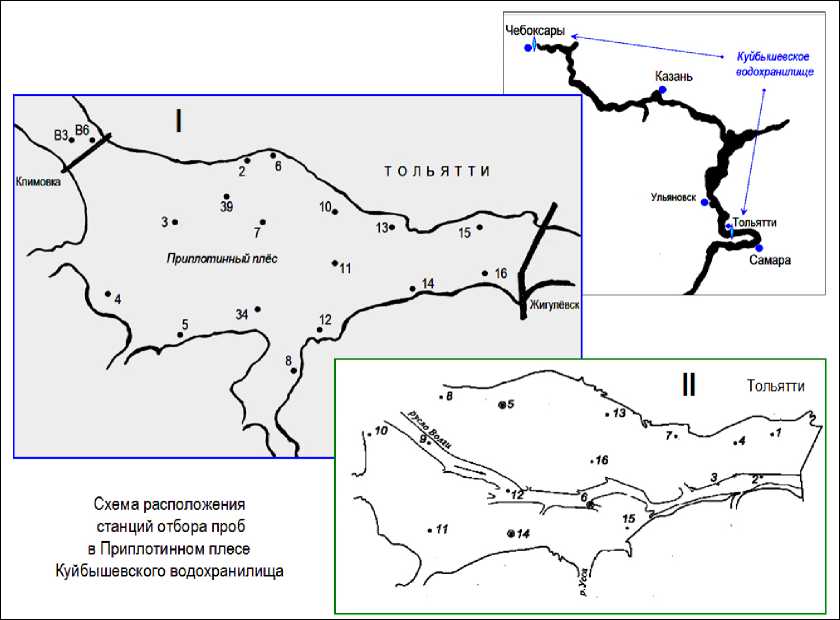

Анализ данных, полученных сбором проб с исследовательского судна, позволил установить особенности распределения фитобентоса в При-плотинном плёсе Куйбышевского водохранилища. Состав, количество и состояние водорослей этого биотопа зависят главным образом от типа грунта и глубины. На рис. 3 показан состав отделов, а также преобладающих родов ( Microcystis ) и вида N. cf. palea в донных отложениях.

Как видно, менее стабильные песчанистые грунты отличаются меньшим количеством водорослей, чем алевритовые илы; кроме того, глинистые илы сравнительно разнообразнее по составу отделов. Количество водорослей в донных отложениях в значительной степени приходится на долю Microcystis aeruginosa и M. wesenbergii , в слизи колоний которых были найдены некоторые другие виды цианопрокариот ( Aphanothece endophytica , Pseudoanabaena mucicola ,

Aphanocapsa incerta ), а также вид диатомовых водорослей – Nitzschia cf. palea .

Проведен анализ данных о концентрации водорослей в поверхностном горизонте донных отложений в различные даты отбора проб. Установлено, что в ходе сезонной сукцессии (в пределах её осенней фазы) на участках Приплотин-ного плеса с илистыми донными отложениями (алевритовые илы) несколько увеличивается количество видов рода Microcystis, оседающих на дно. Для участков с песчанистыми грунтами такой особенности не отмечено (рис. 3). Колонии Microcystis сохраняются в илистых отложениях в хорошем состоянии и содержат значительное количество эндосимбионтов: других Cyanoprokaryota (см. выше), а также Nitzschia cf. palea (Bacillariophyta). Кроме того, количество водорослей имеет особенности связанные с вертикальным распределением (см. ниже). Численность водорослей в донных отложениях состав- ляла 350–20770 млн кл./м2 и 0,09–4,55 г/м2 соответственно, однако 99 % обилия приходилось на счет видов цианопрокариот, опускающихся в донные отложения из толщи воды – видов рода Microcystis и эндосимбионтов его колоний.

^ Cyanoprokaryota (виды Microcystis) □ Cyanoprokaryota (прочие) ш Bacillariophyta (Nitzschia cf. palea ) ■ Bacillariophyta (прочие)

□ Chlorophyta ■ Euglenophyta • глубина

Рис. 3. Состав и обилие таксономических групп водорослей в донных отложениях.

Fig. 3. Composition and abundance of taxonomic groups of algae in bottom sediments.

Наблюдения за диатомовым фитобентосом мелководий позволили установить, что численность и биомасса альгоценозов зависели от стабильности водных масс и при штилевой погоде были максимальными, достигая 1460–31405 млн кл./м2 и 2,61–29,63 г/м2 соответственно. Изменения состава массовых видов Bacillariophyta в пределах двух месяцев наблюдений выражалось во флуктуациях соотношения численности доминирующих видов рода Navicula .

Вертикальное распределение водорослей в донных отложениях

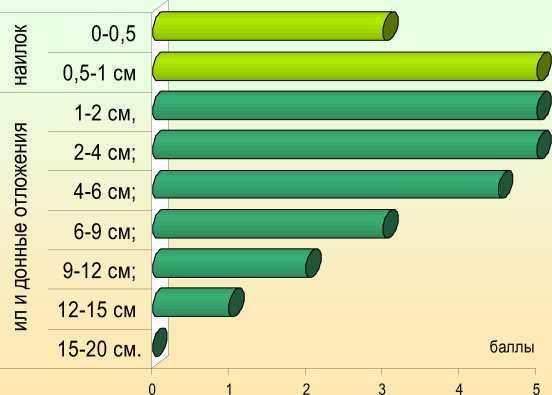

Изучение вертикального распределения водорослей в донных отложениях позволило устано- вить, что живые клетки водорослей и их колонии зарегистрированы в придонной воде (над грунтом), в наилке, а также в иле до глубины 10–15 см (рис. 4). Максимальное количество водорослей находится в наилке (0,5–1 см до ила), и в иле (до глубины 4–6 см). Это хорошо согласуется с данными определения растительных пигментов в донных отложениях Приплотинного плёса (Экология фитопланктона..., 1989) – в вертикальном разрезе осадочной толщи содержание хлорофилла «а» снижается на 50% в слое 3–8 см, по сравнению с поверхностным горизонтом 0–3 см.

Рис. 4. Вертикальное распределение водорослей в донных отложениях.

Fig. 4. Vertical distribution of algae in bottom sediments.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным изучения фитобентоса Припло-тинного плёса Куйбышевского водохранилища, полученным осенью 2020–2021 гг., выявлено 83 вида и внутривидовых таксона водорослей, в том числе: Bacillariophyta – 53, Cyanoprokaryota – 24, Chlorophyta – 5, Euglenophyta – 1. При отборе с борта судна (то есть при глубине от 4 до 32 м), в пробах донных отложений по числу видов и численности преобладали цианопрокариоты, тогда как на песчаных мелководьях (с глубиной 0,3–1,1 м) – диатомовые водоросли. Численность водорослей глубоководных станций в зависимости от типа донных отложений составляла 350–20770 млн кл./м2 и 0,09–4,55 г/м2 соответственно. 99% обилия приходилось на счет видов цианопрокариот, вызывающих летнее «цветения воды», которые опускались на дно из водной толщи – видов рода Microcystis и эндосимбионтов его колоний. В диатомовым фитобентосе песчаных мелководий численность и биомасса альгоценозов зависели от стабильности водных масс и при штилевой погоде достигали максимальных величин: 1460–31405 млн кл./м2 и 2,61–29,63 г/м2 соответственно.

Установлено, что пространственное распределение водорослей фитобентоса различается не только в зависимости от типа донных отложений и глубины, но также от фазы сезонной сукцессии. Так, именно особенностью осеннего отбора проб следует объяснить количественное преобладание в иле видов Cyanoprokaryota, вызывающих «цветение» воды волжских водохранилищ ( Microcystis aeruginosa , M. wesenbergii ) с их эндосимбионтами, а также наличие покоящихся спор Aphanizomenon flos-aquae и спор видов рода Anabaena .

Вертикальное распределение водорослей в донных отложениях глубоководных станций следующее: живые клетки и их колонии отмечены в воде над грунтом, в наилке, а также в иле до глубины 10–18 см. Максимальное количество водорослей находится в наилке (0,5–1 см до ила), и в иле (до глубины 4–6 см). На мелководье диатомовый фитобентос располагается плотно на поверхности рыхлых песчаных грунтов в штилевую погоду, при ветровом волнении его распределение нарушается.

В табл. 2 показан состав водорослей, обнаруженных в донных отложениях Приплотинного плёса.

Таблица 2

Таксономический список водорослей в донных отложениях Приплотинного плёса Куйбышевского водохранилища

Taxonomic list of algae in the bottom sediments of the Near-dam ples of the Kuibyshev reservoir

|

BACILLARIOPHYTA |

CYANOPROKARYOTA |

|

Centrophyceae |

Chroococcophyceae |

|

Cyclostephanos dubius (Hust.) Round in Their |

Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk. |

|

Cyclotella pseudostelligera Hust. |

Aphanocapsa incerta (Lemm.) Cronb. et Kom. |

|

Skeletonema subsalsum (Cl.) Bethge. |

Aphanothece endophytica Kom.-Legn. & Cronb. |

|

Stephanodiscus hantzschii Grun. in Cl. |

Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk. |

|

Aulacoseira granulata (Ehr.) Simon. |

Microcystis viridis (A. Br.) Lemm. |

|

Aulacoseira islandica (O. Müll.) Sim |

Microcystis wesenbergii Kom. |

|

Aulacoseira subarctica (O. Mül.) Haworth |

Hormogoniophyceae |

|

Pennatophyceae |

Geitlerinema amphibium (Ag.) Anagn. et Kom. |

|

Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun.* |

Homoeothrix sp. |

|

Achnanthes minutissima Kütz. * |

Limnothrix guttulata (Goor) Umezaki & Watanabe |

|

Amphora ovalis (Kütz.) |

Limnothrix planctonica (Wolosz.) Meffert |

|

Amphora pediculus (Kütz.) Grun. |

Lyngbya sp. |

|

Cymatopleura elliptica (Bréb.) W.Sm.* |

Oscillatoria subtilissima Kütz. ex Forti |

|

Cymatopleura solea (Bréb.) W.Sm.* |

Oscillatoria tenuis Ag. ex Gom. |

|

Cymatopleura solea var. apiculata (W.Sm.) Ralfs * |

Phormidium acuminatum (Gom.) Anagn. & Kom. |

|

Cymbella cistula (Ehr.) Kirchn.* |

Phormidium autumnale Gom. |

|

Cymbella sp.* |

Phormidium molle Gom. |

|

Diatoma vulgaris Bory* |

Phormidium sp. |

|

Fragilaria vaucheriae (Kütz.) Peters. |

Planktolyngbya limnetica Kom.-Legn. & Cronb. |

|

Gomphonema olivaceum (Horn.) Breb.* |

Pseudanabaena amphigranulata (Van Goor) Anagn. |

|

Gyrosigma acuminatum (Kütz. ) Rabenh.* |

Pseudanabaena galeata f. endophytica Anagn. |

|

Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.* |

Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom. |

|

Navicula capitatoradiata Germ. ex Gasse* |

Pseudoanabaena mucicola (H.-Pest. et Naum.) Schwabe |

|

Navicula cap itata var. hungarica (Grun.) Ross.* |

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs. |

|

Navicula clementis Grun. |

споры Aphanizomenon |

|

Navicula cryptocephala Kütz.* |

споры Anabaena |

|

Navicula cryptotenella Lange-Bert.* |

|

|

Navicula exigua (Greg.) Grun.* |

CHLOROPHYTA |

|

Navicula lanceolata Ehr.* |

Chlorophyceae |

|

Navicula meniscus Schum.* |

Lagercheimia genewensis (Chod.) Chod. |

|

Navicula protracta (Grun.) Cl.* |

Monoraphidium contortum (Thuret) Kom.-Legn. |

|

Navicula radiosa Kütz.* |

Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. |

|

Navicula reinhardtii Grun. in Van Heurck* |

Scenedesmus armatus (Chod.) Chod. |

|

Navicula rhynchocephala Kütz.* |

Ulotrichophyceae |

|

Navicula similis Krasske* |

Elakatothrix genevensis (Reverd.) Hind.* |

|

Navicula tripunctata (O.F. Müller) Bory* |

|

|

Navicula tuscula (Ehr.) Grun.* |

EUGLENOPHYTA |

|

Navicula veneta Kütz.* |

Euglena sp. |

|

Navicula viridula (Kütz.) Ehr.* |

|

|

Navicula sp.* |

|

|

Neidium dubium (Ehr.) Cl.* |

|

|

Nitzschia angustata (W.Sm.) Grun.* |

|

|

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm.* |

|

|

Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun.* |

|

|

Nitzschia frustulum (Kütz.) Grun.* |

|

|

Nitzschia cf. palea (Kütz.) W. Sm. |

|

|

Nitzschia linearis W. Sm.* |

|

|

Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm.* |

|

|

Nitzschia sublinearis Hust.* |

|

|

Stauroneis anceps Ehr.* |

|

|

Stauroneis sp.* |

|

|

Surirella angusta Kütz.* |

|

|

Surirella angusta Kütz.* |

|

|

Surirella minuta Breb.* |

Примечание: * – виды, встреченные только в пробах с мелководий.

Список литературы К изучению фитобентоса Куйбышевского водохранилища

- Баранов И.В. Содержание гумуса, азота и фосфора в грунтах Куйбышевского водохранилища в 1959 г. // Труды Татар. отд. ГосНИОРХ. 1964. Вып. 10. С. 48-52.

- Баранов И.В. Химический состав грунтов Горьковского и Куйбышевского водохранилищ // Волга-1: Первая научн. конф. по изучению водоемов бассейна Волги. Тольятти, 1968. С. 6-8.

- Венецианов Е.В., Кочарян А.Г., Ершова Е.Ю. Серенькая Е.П. Изучение процессов трансформации и накопления тяжелых металлов в Куйбышевском водохранилище // Экологические проблемы бассейнов крупных рек. Тез. докл. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1993. С. 60.

- Водоросли. Справочник / Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Киев: Наукова думка, 1989. 608 с.

- Выхристюк Л.А. Органическое вещество и биогенные элементы донных отложений Куйбышевского водохранилища // Биологическая продуктивность и качество воды Волги её водохранилищ. М.: Наука, 1984. С. 112-114.

- Выхристюк Л.А., Варламова О.Е. Донные отложения и их роль в экосистеме Куйбышевского водохранилища. Самара: СамНЦ РАН, 2003. 174 с.

- Выхристюк М.М. Гидрометеорологические условия и оптические свойства водных масс // Экология фитопланктона Куйбышевского водохранилища. Л.: Наука, 1989. С. 16-30.

- Гусева Н.Н., Максимова М.П. Органическое вещество в донных отложениях Куйбышевского водохранилища // Материалы I конф. по изучению водоемов бассейна Волги. Волга-1. Куйбышев, 1971. С. 60-67.

- Дзюбан А.Н. Деструкция органического вещества и цикл метана в донных отложениях внутренних водоемов. Ярославль: Принтхаус, 2010. 192 с.

- Законнов В.В. Аккумуляция биогенных элементов в донных отложениях водохранилищ Волги // Органическое вещество донных отложений волжских водохранилищ. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. С. 3-16.

- Иватин А.В. Микробиологические процессы продуцирования и деструкции органического вещества в Куйбышевском водохранилище: Дис. … канд. биол. наук. Тольятти, 1979. 243 с.

- Иватин А.В. Продукция фитопланктона и деструкция органического вещества в Куйбышевском водохранилище // Гидробиологический журнал. 1974. Т. 10, № 3. С. 65-69.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Паутова В.Н., Номоконова В.И. Продуктивность фитопланктона Куйбышевского водохранилища. Самара: СамВен, 1994. 188 с.

- Романенко В.И. Первичная продукция органического вещества в процессе фотосинтеза в каскаде Волжских водохранилищ // Биологическая продуктивность и качество воды Волги и её водохранилищ М.: Наука, 1985. С. 48-60.

- Фитопланктон Нижней Волги. Водохранилища и низовье реки. СПб.: Наука, 2003. 288 с.

- Шерышева Н.Г. Пространственное распределение бактериобентоса в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища в осенний период // Известия СамНЦ РАН. 2021. Т. 23, № 5. С. 152-159.

- Широков В.М. Формирование современных донных отложений в Куйбышевском водохранилище // В кн.: Сборник работ Комсомольской ГМО. Л., 1965. Вып. 5. С. 142-145.

- Широков В.М. Интенсивность заиления крупных искусственных водоемов лесостепной зоны на примере Куйбышевского водохранилища // Сборник работ Комсомольской ГМО. Л., 1966. Вып. 6. С. 116-124.

- Экология фитопланктона Куйбышевского водохранилища. Л.: Наука, 1989. 302 с.