К изучению пуховых птенцов воробьиных птиц Азии

Автор: Митропольский Олег Вильевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 724 т.21, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140152562

IDR: 140152562

Текст статьи К изучению пуховых птенцов воробьиных птиц Азии

Пуховые птенцы воробьиных птиц Passeriformes Азии изучены недостаточно. В работе И.А.Нейфельдт (1970) – наиболее полной сводке по этому вопросу – допущен ряд неточностей при описании пуховичков нескольких видов. Нами во время полевых исследований на Мангышлаке (1962-1967 годы), в пустынях Северо-Восточного Прикаспия (1968), в Закавказье (1969) и в Центральных Кызылкумах (1970) получены материалы по прижизненному описанию птенцов некоторых малоизвестных видов рассматриваемого отряда.

Melanocorypha bimaculata . Птенцы двупятнистого жаворонка по набору пуховых птерилий не отличаются от других представителей рода Melanocorypha . Так, по 5 птенцам от 10 июня 1965 с Мангышлака отмечено наличие 6 птерилий – надглазничной, затылочной, спинной, плечевой, локтевой и бедренной.

Calandrella cinerea . Просмотр большого числа птенцов малого жаворонка на Мангышлаке, показал, что кроме известных 6 птерилий, вообще характерных для жаворонков, у этого вида дополнительно развивается опушение на брюшной птерилии, представленное не у всех экземпляров, в виде нескольких пушинок. Нерегулярное наличие пуха на брюшной пуховой птерилии ранее было известно только для Ca-landrella raytal и Galerida cristata (Нейфельдт 1970).

Lanius meridionalis pallidirostris Cassin, 1852. Изучение новорождённых птенцов пустынного серого сорокопута (3 птенца в момент вылупления, 16 мая 1966, Мангышлак) обнаружило у них наличие рудиментарного опушения на спинной, локтевой и копчиковой птерилиях, представленного отдельными светлыми неразветвлёнными пушинками. На брюшной птерилии, как у описываемых птенцов, так у ряда более старших птенцов из других выводков, пух присутствует постоянно. Количество пушинок на брюшной птерилии доходит до 14-15, они имеют вид невысоких, приплюснутых, но пушистых белых розеточек. Брюшная птерилия настолько хорошо выражена, что видна даже при рассматривании птенца сверху. Кроме того, у первых трёх птенцов в нижней части спины, на крестце, отмечено по одной непарной пушинке.

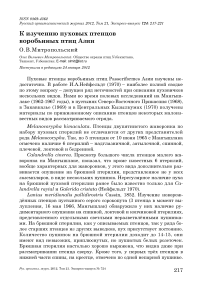

Привязать её сейчас к какой-либо из известных птерилии затруднительно, с известной натяжкой её можно принять за каудальное окончание спинной птерилии. Возможно, что описываемый рудимент пуха на крестце служит указанием на существование у воробьиных, кроме известных 13 птерилий, ещё новой дополнительной («крестцовой»). Кроме 5 перечисленных птерилий, свойственным всем трём птенцам из этого выводка, у одного из них обнаружена одна непарная пушинка на месте околоушной птерилии (см. рисунок).

Распределение пуха на теле новорождённых птенцов пустынного серого сорокопута.

Птерилии: а – околоушная, б – спинная, в – локтевая, г – брюшная, д – «крестцовая», е – копчиковая.

Таким образом, пустынный серый сорокопут по степени редукции эмбрионального пухового покрова далеко уступает европейскому L. excubitor , хотя пуховичков последнего желательно исследовать дополнительно на свежем материале. С другой стороны, наши материалы не показывают такой гомогенности рода Lanius , как об этом пишет И.А.Нейфельд (1970). Если учесть, что до нас рудименты пуха на плечах были отмечены у L. senator (Witherby et al., 1958), то можно предполагать, что дальнейшее изучение пуховичков Laniidae может дать дополнительный материал для познания эволюции этого семейства.

Pastor roseus. Птенцы розового скворца изучены по материалу с Мангышлака – 5 двух-трёхдневных птенцов из одного гнезда от 8 июня 1967 из крупной колонии на горе Емды. Высокий белесый пух располагается на следующих пуховых птерилиях: надглазничной, затылочной, спинной, плечевой, локтевой и бедренной. Характерно сильное развитие пуха на надглазничной птерилии, которая почти сливается с затылочной. Пяточная мозоль и нижнечелюстной прогнатизм почти не выражены. Полость и углы рта жёлтые. Интересно, что в отличие от птенцов родов Sturnus и Acridotheres (Ticehurst 1926; Денисова 1958; Мальчевский 1959; Никитина 1959; Нейфельдт 1970), у розового скворца, видимо, отсутствует пух на брюшной и голенной птерилиях. Хотя у первых двух родов он отмечается не регулярно. По характеру птенцового опушения Pastor roseus приближается к Sturnia (Sturnus, Temenuchus) pagodarum (Нейфельдт 1970).

Sylvia nana . Просмотр новорождённых птенцов пустынной славки из ряда гнёзд с Мангышлака убедил в полной отсутствии у них опушения, как это вообще характерно для рода Sylvia . Так же, как и у других славок, у птенцов этого вида на языке присутствуют чёткие чёрные пятна.

Oenanthe . К настоящему времени у меня собрались описания пуховых птенцов целого ряда видов каменок. По происхождению этот материал распределяется следующим образом: O. finschii – Мангышлак, Закавказье; O. isabellina – Мангышлак, северо-восточный Прикаспий, Закавказье; O. oenanthe – северо-восточный Прикаспий; O. pleschan-ka – Мангышлак, Северо-восточный Прикаспий; O. pleschanka var. vit-tata – Мангышлак; O. hispanica melanoleuca – Закавказье; O. hispanica melanoleuca var. aurita – Мангышлак, Закавказье; O. deserti – Мангышлак; O. chrysopygia – Закавказье.

Все пуховые птенцы изученных нами видов каменок совершенно однотипны по набору пуховых птерилий. У них имеется эмбриональный пух на надглазничной, затылочной, спинной, плечевой и бедренной птерилиях. Различия между видами заключаются в окраске пуха, и здесь нельзя не видеть определённой закономерности. У птенцов каменок, устраивающих гнёзда в глубоких нишах и норах, пух белый, иногда со слабым серым оттенком (O. finschii) , или светло-серый (O. isabellina , O. chrysopygia , O. deserti) . Виды, гнездящиеся более открыто, но гнездо у которых всё-таки полностью скрыто (O. oenanthe , O. hispa-nica melanoleuca , O. h. melanoleuca var. aurita) имеют более тёмную окраску эмбрионального пуха – пепельно-серую. Наконец, виды каменок, гнездящиеся наиболее открыто (O. pleschanka , O. p. var. vittata) имеют птенцов с тёмно-серым и даже дымчато-чёрным пухом. У всех видов полость рта у птенцов жёлтая, а углы рта – беловатые.

Irania gutturalis. В литературе уже появилось описание птенца бе-логорлого соловья (Адамян 1963), повторённое И.А.Нейфельдт (1970), однако в первоописании были допущены существенные неточности. Так, кроме перечисленных названными авторами надглазничной, затылочной, спинной, плечевой и бедренной пуховых птерилий, у новорождённых птенцов белогорлого соловья имеется локтевая пуховая птерилия (представленная не очень длинными пушинками) и руди- менты копчиковой птерилии. Следует отметить, что наше описание, как и первоописание, сделано по материалу из Закавказья (Нахичевань, долина реки Джагры-чай) по 4 новорождённым птенцам из гнезда от 20 мая 2969. Наличие у птенцов белогорлого соловья локтевой пуховой птерилии весьма интересно, так как сближает этот вид с группой настоящих дроздов. С другой стороны, у белогорлого соловья нормально имеется почти полный набор пуховых птерилий, известных для изученных видов семейства дроздовых (Мальчевский 1959; Ней-фельдт 1970), что, безусловно, связано с архаичностью рода Irania.

Sitta neumayer . Описание сделано по 8 птенцам 2-дневного возраста из одного гнезда от 2 мая 1969 из Закавказья. Белый, с едва заметным сероватым оттенком пух располагается, как и у других изученных в этом отношении видов поползней, на 4 пуховых птерилиях – надглазничной, затылочной, плечевой и спинной. Углы рта жёлтые, полость рта кирпично-красноватая.

Petronia petronia . Описание новорождённых пуховичков каменного воробья (Мангышлак, 4 птенца из одного гнезда от 9 мая 1964) подтвердило правильность краткого описания И.А.Нейфельдт (1970). У птенцов этого вида лёгкий светло-серый пух располагается на 5 пуховых птерилиях – надглазничной, затылочной, спинной, плечевой и локтевой. Просмотр довольно большого числа пуховичков каменного воробья из Средней Азии и Закавказья показал большую однотипность опушения птенцов и полное отсутствие у них рудиментарного пуха на других птерилиях, кроме перечисленных, так характерного для короткопалого воробья (Адамян 1965). В совокупности с другими биологическими признаками, в частности – характером расположения гнёзд, это подчеркивает родовую самостоятельность Petronia petronia и Carpospiza brachydactyla .

Bucanetes githagineus . Описание пуховичков переднеазиатского пустынного снегиря сделано по 4 птенцам однодневного возраста из гнезда от 27 мая 1969 из Нахичевани. Пышный белый пух у птенцов располагается на следующих птерилиях – надглазничной, затылочной, плечевой, локтевой, спинной, бедренной, голенной и брюшной. Кожа птенцов интенсивного красного цвета, зев мясо-красный, углы рта жёлтые. Таким образом, в отличие от описания птенца Bucanetes mongolicus (Нейфельдт, 1970), мы указываем на наличие у переднеазиатского пустынного снегиря брюшной птерилии. Нам кажется, что описание, сделанное И.А.Нейфельдт по коллекционному экземпляру с Памира, могло быть неточным.

Rhodospiza obsoleta. Первое описание птенцов буланого вьюрка сделано З.В.Артамоновой (1969) и кратко повторено И.А.Нейфельдт (1970). К описанию пуховичков этого вида можно добавить, что по экземплярам из останцовых гор пустыни Кызылкум (хребет Букантау, гнездо с 5 однодневными птенцами от 18 мая 1970) прослеживается развитие пуха на кистевой птерилии. Таким образом, у птенцов буланого вьюрка известно не 9, а 10 птерилий. Пух белый с едва заметным желтоватым оттенком, жёсткий, не длинный. Полость рта интенсивного оранжево-красного цвета, углы рта слегка беловатые.

Стоит подчеркнуть достаточно резкую разницу в опушении птенцов Bucanetes и Rhodospiza , так как имеется необоснованная тенденция объединять эти два рода (Vaurie 1959).

Из приведённых материалов видно, что при изучении птенцового опушения воробьиных птиц необходимо критически относиться к описываемому материалу. Особенно неполны описания, сделанные по птенцам старших возрастов, а также небрежно сохранённым коллекционным материалам. Лучше всего делать прижизненные описания птенцов сразу после вылупления. Для выявления рудиментарного опушения последнее условие, видимо, необходимо.