К изучению распространения Ulva intestinalis (Chlorophyta, Ulvophyceae) в реках бассейна Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ

Автор: Горохова О.Г.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные о распространении Ulva intestinalis в притоках Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Дана оценка встречаемости и относительного обилия вида в исследованных реках. Минерализация и скорость течения воды – факторы, влияющие на количественное развитие Ulva intestinalis. Рассмотрена структура альгоценозов планктона рек на участках развития вида. На примере реки Большой Иргиз показаны особенности продольного изменения величин индексов сапробности и относительного обилия Ulva intestinalis.

Ulva intestinalis L., реки бассейна Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ

Короткий адрес: https://sciup.org/148331537

IDR: 148331537 | УДК: 581.582.26 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-3-55-61

Текст научной статьи К изучению распространения Ulva intestinalis (Chlorophyta, Ulvophyceae) в реках бассейна Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ

Ulva intestinalis L. ( = Enteromorpha intestinalis (L.) Nees) – широко распространенный вид, встречающийся в различных типах местообитаний и в разнообразных условиях. Он развивается в пресных, солоноватых и морских водах, в приливно-отливных и литоральных зонах, на мелководьях, на различных субстратах, нередко в эвтрофируемых и загрязненных органическими веществами водных объектах (Cohen et al., 2004; Sousa et al., 2007; Charlier et al., 2007). Ряд видов рода Ulva , при массовом развитии, могут отрицательно влиять на прибрежные экосистемы: формировать «зеленые приливы», снижать концентрацию кислорода при разложении, изменять циклы азота и углерода (Cohen et al., 2004; Charlier et al., 2007; Steinhagen et al., 2023). В то же время, вид Ulva intestinalis рассматривают как биоиндикатор при антропогенном эвтрофировании, в качестве чувствительного показателя загрязнения вод тяжелыми металлами, а так же используют в экспериментах и мониторинге для оценки распространения вдоль градиента солёности (Reed, Russell, 1979; Villares et al., 2001; Blomster et al., 2002; Sousa et al., 2007; Steinhagen et al., 2023). С учетом современных исследований, основанных на молекулярно-генетических данных, таксономический статус вида продолжает обсуждаться, поскольку его локальные популяции имеют много морфологических и биохимических различий (Reed, Russell, 1979; Tan et al., 1999; Blomster et al., 2002; Shimada et al., 2003; Steinhagen et al., 2023).

Одной из целей работы было оценить распространение и количественное развитие Ulva intestinalis в градиенте минерализации, поскольку для вида показана способность к осморегуляции в широком диапазоне этого фактора (Charlier et al., 2007; Sousa et al., 2007). Кроме того, данные о распространении U. intestinalis имеют значение для оценки биоразнообразия, биоиндикации, а также встречаемости и роли вида в альгоценозах исследованных рек.

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Данные о встречаемости и количественном развитии вида Ulva intestinalis в притоках нижневолжских водохранилищ получены в комплексных гидробиологических экспедициях ИЭВБ РАН в 2018–2023 гг. в летние месяцы (июнь – август). Исследованные нами реки – малые и средние равнинные водотоки, притоки водохранилищ первого и второго порядка (Golubaya…, 2007). Реки Маза и Тайдаков, а также река Уса (с её притоками Теренгулька, Тишерек, Муранка) – правобережные притоки Куйбышевского водохранилища. Длина этих рек от 17 до 143 км. Более крупный левобережный приток – река Большой Черемшан (432 км). Из притоков Саратовского водохранилища изучена альгофлора рек Чапаевка, Безенчук, Самара, Чагра (длинна рек от 78 до 594 км). В бассейне Волгоградского водохранилища исследования проведены на реке Большой Иргиз (675 км). Реки в разной степени используются для нужд населения и испытывают антропогенную нагрузку непосредственно и на водосборной площади. Устья и нижнее течение рек подтоплены при создании водохранилищ и находятся в зоне подпора; участки некоторых рек зарегулированы (прудами, водохранилищами), верховья летом могут пересыхать (Golubaya…, 2007; Bioraznoobrazie…, 2024). Содержание основных биогенных веществ (N мин и P мин ) изменяется в реках в зависимости от природно-антропогенных факторов, оставаясь в пределах значений, характерных для эвтрофных вод (Golubaya…, 2007; Gorokhova, 2020; Bioraznoobrazie…, 2024). Вóды исследованных нами рек по сумме растворенных минеральных солей, согласно классификации О.А. Алекина (Alekina, 1970), имеют минерализацию от «очень малой» до «высокой»: от 72 до 930 мг/л. На разных участках течения величины минерализации изменяются в зависимости от впадения притоков, особенностей пород и грунтов окружающего ландшафта, характера антропогенной деятельности на водосборе и др.

Частоту встречаемости Ulva intestinalis оценивали в экспедициях визуально на каждой станции отбора проб во все даты наблюдений (в процентах от числа проб/станций), относительное обилие вида – глазомерно по балльной шкале: 1 – единично, 2 – мало, 3 – довольно много, 4 – много, 5 – очень много, 6 – обильно (Rukovodstvo…, 1992). Для сравнительного анализа взяты данные того года наблюдений, когда исследования реки были проведены от истока до устья (исключение – рр. Маза, Тайдаков и Чагра, для которых нет сведений по участку верхнего течения). Для анализа взаимосвязи относительного обилия Ulva intestinalis с минерализацией, скоростью течения и характеристиками альгоценозов рассчитывали коэффициент корреляции Пирсона (уровень статистической значимости р < 0,05).

Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ данных о встречаемости и обилии Ulva intestinalis

В исследованных водотоках максимальное развитие Ulva intestinalis наблюдалось в июле-августе (рис. 1). В это время вода рек достигала максимального прогрева (температура от 9– 13ºС – в истоках до 24–27ºС – на участках нижнего течения); погруженная и околоводная растительность хорошо развиты.

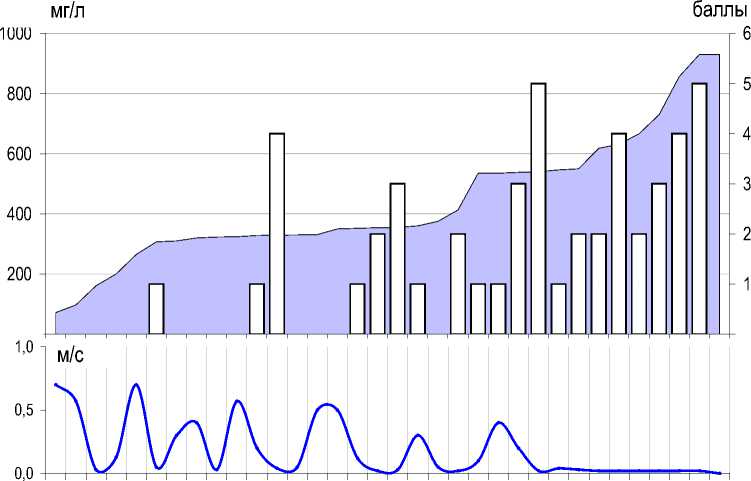

Анализ данных о встречаемости и обилии Ulva intestinalis в исследованных водотоках показал, что такие факторы как минерализация воды и скорость течения влияют на количественное развитие вида (рис. 2). Так, в верховьях большинства рек вода имеет малую минерализацию (до 100 мг/л), по мере же удаления от истока величина минерализация в целом увеличивается. Как видно (рис. 2), встречаемость и обилие Ulva intestinalis также возрастает в градиенте минерализации вод (r = 0.74; р ≤ 0.05). Скорость течения напротив – нередко максимальна в верховьях рек и уменьшается по направлению к устью. Установлено наличие достоверной отрицательной корреляции между относительным обилием Ulva intestinalis и скоростью течения (r = -0.56; р ≤ 0.05); на участках рек со скоростями течения более 0.5 м/с вид регистрируется гораздо реже (рис. 2). Отмечено, что Ulva intestinalis в исследованных реках предпочитает малопроточные, часто застойные зоны: например, в р. Муранка на подпруженном участке верхнего течения вид был найден в большом количестве (рис. 1).

Рис. 1. Плавающие скопления Ulva intestinalis (р. Муранка)

Fig. 1. Floating clusters of Ulva intestinalis (Muranka River)

cd cd cd cd о о о i о cd i cd i cd о i о cd i о cd i i о cd о о i i i о i i

>^ошо>.го^^ш.5;о ^ш zr i— S i— ^ О ^ ^o ^' т т т т го о ± 1 LD |_Q LO |_Q l_Q |_Q

□ минерализация, □ относительное обилие U. intestinalis, ^^" скорость течения

Рис. 2. Относительное обилие вида на станциях отбора проб в диапазоне изменения минерализации и величин скорости течения. Обозначения. Б.Ч. – Б.Черемшан, У. – Уса, Те. – Теренгулька, Му. – Муранка, Ти. – Тишерк, Т. – Тайдаков, М. – Маза, С. – Самара, Б. – Безенчук, Ч. – Чапаевка, Ча. – Чагра, Б.И. – Б.Иргиз; в.т. – верхнее течение, с.т. – средне течение, н.т. – нижнее течение.

Примечание. Величина минерализации дана в мг/л по основной шкале, обилие Ulva intestinalis – в баллах по дополнительной шкале; нижний график – скорость течения (м/с) на участках рек.

Fig. 2. Relative abundance of the species at sampling stations in the range of changes in mineralization and flow velocity. Designations: B.Ch. – B.Cheremshan, U. – Usa, Te. – Terengulka, Mu. – Muranka, T. – Tisherk, T. – Taydakov, M. – Maza, S. – Samara, B. – Bezenchuk, Ch. – Chapaevka, Ch. – Chagra, B.I. – B.Irgiz; V.T. – upper current, S.T. – middle current, N.T. – lower current.

Note. The mineralization value is given in mg/l on the main scale, the abundance of Ulva intestinalis is given in points on an additional scale; the lower graph is the flow velocity (m/s) in river sections.

Для переходной зоны контакта «река-водохранилище» характерны особые условия: подпор водами водохранилища существенно снижет скорость течения, а также в ряде случаев и минерализацию, поскольку вóды рек (в особенности в степной зоне) несколько более минерализованы. Однако при минерализации > 450 мг/л Ulva intestinalis нами отмечена и в местах впадения рек в водохранилище: в прибрежье и заливах. В целом частота встречаемости Ulva intestinalis на разных участках течения в исследованных водотоках – 61% (рис. 2). Лишь в двух реках (Маза, Безенчук) вид пока не зарегистрирован.

Особенности структуры сообществ фитопланктона на участках развития Ulva intestinalis

Анализ таксономических и структурных показателей альгоценозов показал, что в местах развития Ulva intestinalis состав фитопланктона рек в основном зелёно-диатомовый, в реках Чагра и Б.Иргиз нередко, кроме того, с участием цианопрокариот. Из отдела Bacillariophyta в альгоценозах доминируют представители родов Fragilaria, Stephanodiscus, Aulacoseira. Разнообразны факультативные формы, попадающие в планктон из обрастаний – виды родов Cymbella, Gomphonema, Melosira varians Ag., а также некоторые бентосные виды родов Nitzschia и Navicula. Из отдела Chlorophyta постоянны в составе планктона виды порядка Chlorococcales. На участках с замедленным течением разнообразно представлены и часто обильны фитофлагелляты порядков Euglenales, Chlamydomonadales, Cryptomonadales. Кроме того в местах развития Ulva intestinalis регулярно отмечаются нитчатые формы порядков Ulotrichales, Oedogoniales (Chlorophyta) и Tribonematales (Xanthophyta). Из Cyanoprokaryota в рр. Чагра и Б.Иргиз среди доминирующих форм отмечены виды порядка Nostocales. В целом подобный состав альгоценозов характеризует условия эвтрофных равнинных водотоков с биотопически неоднородными участками и наличием органического загрязнения.

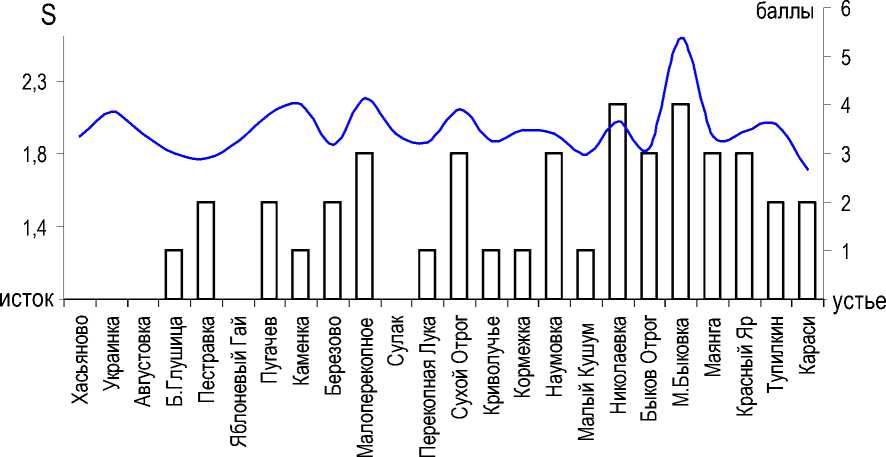

Поскольку Ulva intestinalis является показателем β-α- мезосапробных условий, для всех рек проведён анализ индикационных особенностей альгоценозов на станциях наблюдений. В 65% существует положительная корреляционная связь (r = 0.62; р ≤ 0.05) величин индексов сапробности (рассчитанных по фитопланктону) и относительным обилием Ulva intestinalis . На рис. 3 показаны продольные изменения индексов сапробности вод реки Б.Иргиз. Графически повышение величин индексов соответствует доминированию таких видов как: Stephanodiscus hantzschii Grun., Fragilaria crotonensis Kitton, F. brevistriata Grun. in Van Heurck, некоторых видов порядка Chlamydomonadales и других индикаторов β-α-мезосапробных и α-мезосапробных условий. Как видно (рис. 3) динамика относительного обилия вида Ulva intestinalis сопоставима с изменениями показателей сапробности по фитопланктону.

З АКЛЮЧЕНИЕ

В исследованных нами реках Ulva intestinalis распространена в слабопроточных и застойных зонах (заливах, прибрежье, подпрудах); установлена отрицательная корреляционная связь между скоростью течения и её относительным обилием. Вид отмечен в диапазоне минерализации 283–930 мг/л, однако предпочитает повышенную минерализацию вод и может служить индикатором этих условий. Относительное обилие Ulva intestinalis , как показателя β-α-мезосапробных условий, положительно коррелирует с величинами индексов сапробности, рассчитанных по индикаторным видам фитопланктона.

относительное обилие Ulva intestinalis

^^^^^^^^ индекс сапробности (S)

Рис. 3. Изменение показателей обилия Ulva intestinalis и величин индексов сапробности по фитопланктону на станциях отбора проб реки Большой Иргиз

Fig. 3. Changes in the abundance of Ulva intestinalis and the values of phytoplankton saprobicity indices at the sampling stations of the Bolshoy Irgiz River

Работа выполнена в рамках бюджетной темы «Влияние изменений природноклиматических условий на состояние биоразнообразия и функционирование природных и антропогенно-измененных экосистем» № 1024032600218-3-1.6.20.