К изучению сорных растений в пшенице Самарской области

Автор: Сухолозова Е.А., Комаров Д.А., Стельмах К.Н., Сафонов А.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения посевов и образцов зерна пшеницы Самарской области в 2023 году. В 18 районах обследованы 12 полей озимой и 17 полей яровой пшеницы общей площадью более 3,1 тысяч га. Изучена засоренность 231 образца зерна пшеницы урожая 2023 года. В общей сложности обнаружен 191 таксон растений, приуроченных к посевам и готовой продукции, при этом 181 вид выявлен в посевах, 60 таксонов - в зерне пшеницы. Отсутствие диаспор многих сорных видов в готовой продукции обусловлено биологическими и фенологическими особенностями сорняков, а также проведением эффективной послеуборочной очистки зерна. Наиболее часто встречаемые сорные растения в посевах и зерне пшеницы - Chenopodium album , Delphiniumconsolida , Fallopia convolvulus и Panicumruderale .

Сорные растения, пшеница, посевы, зерно, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148331786

IDR: 148331786 | УДК: 632.51 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-2-267-280

Текст научной статьи К изучению сорных растений в пшенице Самарской области

Исследование сорных растений как «исторически и экологически сложившейся совокупности видов сосудистых растений, произрастающих на обрабатываемых сельскохозяйственных угодьях независимо от желания человека» (Tretyakova et al., 2020), востребовано и не теряет своей актуальности год от года как в научных, так и в прикладных аспектах. Сравнение данных, полученных при масштабных исследованиях сорных растений в первой половине и середине ХХ века (Maltsev, 1917; The weeds of USSR, 1934-1935; Dobrokhotov, 1961; Nikitin, 1983; Fisyunov, 1984), с материалами современных исследований показывает изменение регионального состава сорных растений. Например, куколь обыкновенный ( Agrostemma githago L.), нередко засорявший посевы различных культур до середины ХХ века в Самарской области (Vasjukov, 2024), не отмечается в настоящее время. Динамика состава сорных растений на конкретных территориях обусловлена, с одной стороны, внедрением эффективных систем агротехники, благодаря которым в настоящее время исчезли многие агрессивные сорняки, обширно распространенные в начале XX столетия. С другой стороны, активное расширение торговых отношений, особенно после распада СССР, открыло множество новых направлений и путей миграций растений и способствовало появлению в нашей стране новых инвазионных растений, сумевших проникнуть и закрепиться в агроценозах. Региональный мониторинг сорных растений конкретных культур даст возможность не только выбирать соответствующие обоснованные меры борьбы с ними, но и позволит заранее оценить экспортный потенциал выращиваемой в данном регионе культуры, обусловленный необходимостью соблюдения фитосанитарных требований по отсутствию

Фиторазнообразие Восточной Европы / Phytodiversity of Eastern Europe. 2025. 19(2) : 267–280 карантинных для стран-импортеров объектов, которые зачастую являются видами природной флоры России.

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье представлены материалы, полученные в результате изучения видового состава сорных растений в 29 посевах пшеницы и 231 образце зерна пшеницы Самарской области.

Посевы пшеницы исследованы в 2023 году с 27 июля по 8 августа в 18 районах и 1 городском округе Самарской области (табл. 1). Всего было изучено 12 посевов озимой пшеницы общей площадью 962,7 га и 17 посевов яровой пшеницы общей площадью 2144,8 га, которые находились в стадии молочно-восковой и восковой спелости. Полевые исследования проведены по методике (Sukholozova et al., 2023), предусматривающей учет всех сорных растений как на краю, так и в основной части посевов с указанием фенологической фазы, в которой находилась преобладающая часть растений каждого вида. Поля обходили по краю, либо, где это было возможно, объезжали медленно с остановками на машине. Для исследования основной части массива прокладывали несколько трансект вглубь поля.

Для представления того, плоды и семена каких сорных видов, встреченных в посевах, попадают в готовую продукцию, изучали засоренность зерна пшеницы урожая 2023 года, выращенного во всех районах Самарской области (табл. 1). Гербологическое исследование образцов проводили методом ручного разбора. Обнаруженные плоды и семена сорных растений идентифицировали по морфологическим признакам под стереомикроскопом Stemi 2000 C с использованием литературных источников, электронных ресурсов (Dobrokhotov, 1961; Mysuryan, Atabekova, 1978; Moskalenko G.P., Yudin, 1999; Volkova et al., 2007; Canadian Food Inspection Agency, 2025), а также предварительно определённых собственных гербарных сборов в фазе плодоношения.

Для каждого сорного растения рассчитана встречаемость – выраженная в процентах частота присутствия вида на исследованных полях и в образцах зерна по отношению к их общему количеству (табл. 2).

Латинские названия растений приведены по World Checklist of Vascular Plants (WCVP) (Govaerts, 2025), объем семейств был принят по системе APG IV (Chase et al., 2016).

В таблице 2 таксоны ранга семейств, родов и видов расположены в порядке латинского алфавита.

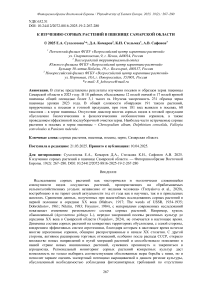

Таблица 1. Местонахождение исследованных полей озимой и яровой пшеницы и происхождение образцов зерна

Table 1. Studied fields of winter and spring wheat and the origin of grain samples

|

№ п/п |

Район исследования/происхождения образца зерна |

Число исследованных посевов пшеницы |

Число исследованных образцов зерна |

|

|

озимой |

яровой |

|||

|

1 |

Алексеевский |

1 |

2 |

|

|

2 |

Безенчукский |

2 |

15 |

|

|

3 |

Богатовский |

5 |

||

|

4 |

Большеглушицкий |

1 |

6 |

|

|

5 |

Большечерниговский |

5 |

||

|

6 |

Борский |

1 |

1 |

|

|

7 |

Волжский |

1 |

1 |

18 |

|

8 |

Елховский |

1 |

1 |

6 |

|

9 |

Исаклинский |

1 |

9 |

|

|

10 |

Камышлинский |

1 |

1 |

|

|

11 |

Кинельский |

1 |

12 |

|

|

12 |

Кинель-Черкасский |

1 |

7 |

|

|

13 |

Клявлинский |

10 |

||

|

14 |

Кошкинский |

1 |

10 |

|

|

15 |

Красноармейский |

1 |

14 |

|

|

№ п/п |

Район исследования/происхождения |

Число исследованных посевов пшеницы |

Число исследованных |

|

|

16 |

Красноярский |

2 |

14 |

|

|

17 |

Нефтегорский |

2 |

6 |

|

|

18 |

Пестравский |

9 |

||

|

19 |

Похвистневский |

1 |

7 |

|

|

20 |

Приволжский |

8 |

||

|

21 |

Сергиевский |

1 |

22 |

|

|

22 |

Ставропольский |

11 |

||

|

23 |

Сызранский |

2 |

2 |

9 |

|

24 |

Хворостянский |

3 |

1 |

|

|

25 |

Челновершинский |

12 |

||

|

26 |

Шенталинский |

5 |

||

|

27 |

Шигонский |

6 |

||

|

28 |

гор. окр. Новокуйбышевск |

1 |

||

|

Итого |

12 |

17 |

231 |

|

Р ЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате обработки, систематизации и обобщения геоботанических описаний 29 посевов озимой и яровой пшеницы, составлен список растений, которые были встречены в полях пшеницы в 2023 году, включающий 181 вид сосудистых растений, относящихся к двум отделам, трем классам, 35 семействам (табл. 2). К отделу Magnoliophyta относится основная масса встреченных растений (99,5%). Отдел Equisetophyta представлен одним классом Equisetopsida, одним семейством Equisetaceae Rich. ex DC. одним родом Equisetum L. и одним видом Equisetum arvense L. Среди покрытосеменных растений преобладали представители класса двудольные (94,3%). Однодольные растения представлены 17 видами семейства Poaceae. Ведущие по числу видов семейства: Asteraceae (46 видов), Poaceae (17), Fabaceae (13), Amaranthaceae (10) Lamiaceae (10), Rosaceae (10), Brassicaceae (9), Caryophyllaceae (8) (табл. 2). Остальная часть семейств представлена 1–2 видами (табл. 2).

Таблица 2. Встречаемость сорных видов растений в посевах и зерне пшеницы Самарской области, 2023 г., %

Table 2. The occurrence of weed plant species in crops and wheat grains of the Samara region in 2023, %.

|

№ п/п |

Наименование таксона |

Частота присутствия вида на исследованных полях пшеницы, % |

Частота присутствия диаспор вида в образцах |

|||

|

42 |

Echinops tataricus Knjaz. |

5,9 |

||||

|

43 |

Erigeron canadensis L. |

83,3 |

41,7 |

52,9 |

5,9 |

|

|

44 |

Filago arvensis L. |

5,9 |

||||

|

45 |

Hieracium robustum Fr. |

8,3 |

17,6 |

|||

|

46 |

Jacobaea grandidentata (Ledeb.) Vasjukov |

16,7 |

23,5 |

|||

|

47 |

Jacobaea vulgaris Gaertn. |

11,8 |

||||

|

48 |

Lactuca serriola L. |

75 |

66,7 |

76,5 |

35,3 |

8,2 |

|

49 |

Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. |

58,3 |

58,3 |

76,5 |

41,2 |

0,4 |

|

50 |

Onopordum acanthium L. |

25 |

||||

|

51 |

Pentanema britannica (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico et M.M. Mart. Ort. |

11,8 |

||||

|

52 |

Senecio doria L. s.l. |

5,9 |

||||

|

53 |

Serratula coronata L. |

5,9 |

||||

|

54 |

Sonchus arvensis L. |

8,3 |

23,5 |

|||

|

55 |

Sonchus asper (L.) Hill |

5,9 |

||||

|

56 |

Sonchus oleraceus L. |

8,3 |

11,8 |

|||

|

57 |

Tanacetum vulgare L. |

25 |

8,3 |

|||

|

58 |

Taraxacum sect. Taraxacum F.H. Wigg . |

8,3 |

35,3 |

5,9 |

||

|

59 |

Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. |

23,5 |

11,8 |

|||

|

60 |

Tragopogon dubius subsp. major (Jacq.) Vollm. |

16,7 |

8,3 |

17,6 |

5,9 |

|

|

61 |

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. |

83,3 |

66,7 |

88,2 |

35,3 |

27,7 |

|

62 |

Xanthium orientale L. |

16,7 |

16,7 |

11,8 |

11,8 |

|

|

Boraginaceae |

||||||

|

63 |

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. |

25 |

16,7 |

29,4 |

11,8 |

3 |

|

64 |

Anchusa azurea Mill. |

0,9 |

||||

|

65 |

Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. |

8,3 |

8,3 |

2,6 |

||

|

66 |

Echium vulgare L. |

5,9 |

5,9 |

0,4 |

||

|

67 |

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |

41,7 |

50 |

41,2 |

29,4 |

55 |

|

68 |

Myosotis arvensis (L.) Hill |

5,9 |

||||

|

69 |

Nonea pulla (L.) DC. |

16,7 |

8,3 |

17,6 |

5,9 |

|

|

Brassicaceae |

||||||

|

70 |

Berteroa incana (L.) DC. |

16,7 |

29,4 |

0,4 |

||

|

71 |

Camelina microcarpa Andrz. ex DC. |

58,3 |

33,3 |

47,1 |

7,4 |

|

|

72 |

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. |

25 |

8,3 |

29,4 |

11,8 |

|

|

73 |

Erysimum marschallianum Andrz. ex DC. |

8,3 |

8,3 |

5,9 |

||

|

74 |

Lepidium densiflorum Schrad. |

33,3 |

33,3 |

23,5 |

||

|

75 |

Neslia paniculata (L.) Desv. |

5,9 |

16,5 |

|||

|

76 |

Raphanus raphanistrum L. |

0,9 |

||||

|

77 |

Mutarda arvensis (L.) D.A.German |

5,9 |

5,9 |

7,8 |

||

|

78 |

Sisymbrium loeselii L. |

66,7 |

50 |

35,3 |

5,9 |

|

|

№ п/п |

Наименование таксона |

Частота присутствия вида на исследованных полях пшеницы, % |

Частота присутствия диаспор вида в образцах |

|||

|

79 |

Thlaspi arvense L. |

50 |

58,3 |

52,9 |

47,1 |

34,2 |

|

Campanulaceae |

||||||

|

80 |

Campanula rapunculoides L. |

5,9 |

||||

|

81 |

Campanula × spryginii Saksonov et Tzvelev |

5,9 |

||||

|

Cannabaceae |

||||||

|

82 |

Cannabis ruderalis Janisch. 3 |

83,3 |

58,3 |

64,7 |

11,8 |

19,5 |

|

Caprifoliaceae |

||||||

|

83 |

Knautia arvensis (L.) Coult. |

5,9 |

||||

|

84 |

Scabiosa ochroleuca L. |

16,7 |

5,9 |

|||

|

Caryophyllaceae |

||||||

|

85 |

Gypsophila paniculata L. |

8,3 |

8,3 |

23,5 |

||

|

86 |

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet |

17,6 |

||||

|

87 |

Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. |

8,3 |

8,3 |

5,9 |

5,9 |

|

|

88 |

Silene dichotoma Ehrh. |

5,9 |

||||

|

89 |

Silene noctiflora L. |

41,2 |

11,8 |

21,6 |

||

|

90 |

Silene procumbens Murray |

16,7 |

16,7 |

5,9 |

5,9 |

0,4 |

|

91 |

Silene sibirica (L.) Pers. |

11,8 |

||||

|

92 |

Silene vulgaris (Moench) Garcke |

5,9 |

||||

|

Convolvulaceae |

||||||

|

93 |

Convolvulus arvensis L. |

66,7 |

66,7 |

88,2 |

70,6 |

67,5 |

|

94 |

Cuscuta campestris Yunck. |

25 |

8,3 |

52,9 |

17,6 |

0,4 |

|

Euphorbiaceae |

||||||

|

95 |

Euphorbia falcata L. |

0,4 |

||||

|

96 |

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. |

83,3 |

66,7 |

76,5 |

76,5 |

19,9 |

|

Equisetaceae |

||||||

|

97 |

Equisetum arvense L. |

5,9 |

||||

|

Fabaceae |

||||||

|

98 |

Astragalus cicer L. |

11,8 |

11,8 |

|||

|

99 |

Caragana arborescens Lam. |

5,9 |

||||

|

100 |

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woł.) Klásk. |

5,9 |

||||

|

101 |

Lathyrus tuberosus L. |

25 |

8,3 |

64,7 |

23,5 |

6,1 |

|

102 |

Medicago falcata L. s.l. |

25 |

8,3 |

17,6 |

||

|

103 |

Medicago lupulina L. |

25 |

16,7 |

29,4 |

5,9 |

1,3 |

|

104 |

Melilotus albus Medik. |

8,3 |

23,5 |

5,9 |

||

|

105 |

Melilotus officinalis (L.) Lam. |

25 |

33,3 |

52,9 |

11,8 |

|

|

106 |

Trifolium hybridum L. |

11,8 |

11,8 |

|||

|

107 |

Trifolium montanum L. |

5,9 |

||||

|

108 |

Trifolium pratense L. |

8,3 |

||||

3 Синоним Cannabis sativa L. по WCVP

|

№ п/п |

Наименование таксона |

Частота присутствия вида на исследованных полях пшеницы, % |

Частота присутствия диаспор вида в образцах |

|||

|

109 |

Vicia sativa subsp. nigra Ehrh. |

16,7 |

23,5 |

20,3 |

||

|

110 |

Vicia cracca L. |

8,3 |

17,6 |

1,3 |

||

|

111 |

Vicia hirsuta (L.) Gray |

2,2 |

||||

|

Geraniaceae |

||||||

|

112 |

Geranium collinum Stephan ex Willd. |

5,9 |

||||

|

Hypericaceae |

||||||

|

113 |

Hypericum perforatum L. |

11,8 |

||||

|

Lamiaceae |

||||||

|

114 |

Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb. |

8,3 |

29,4 |

17,6 |

||

|

115 |

Dracocephalum thymiflorum L. |

50 |

25 |

52,9 |

17,6 |

|

|

116 |

subgen. Galeopsis C.C. Towns. 4 |

3,9 |

||||

|

117 |

Galeopsis ladanum L. |

25 |

25 |

29,4 |

5,9 |

10 |

|

118 |

Lamium amplexicaule L. |

8,3 |

0,4 |

|||

|

119 |

Leonurus quinquelobatus Gilib. |

8,3 |

||||

|

120 |

Origanum vulgare L. |

5,9 |

||||

|

121 |

Phlomoides tuberosa (L.) Moench |

5,9 |

||||

|

122 |

Salvia nemorosa subsp. pseudosylvestris (Stapf) Bornm. |

16,7 |

11,8 |

5,9 |

||

|

123 |

Salvia verticillata L. |

5,9 |

5,9 |

0,4 |

||

|

124 |

Stachys annua (L.) L. |

16,7 |

8,3 |

41,2 |

23,5 |

14,7 |

|

125 |

Stachys palustris L. |

1,7 |

||||

|

Lythraceae |

||||||

|

126 |

Lythrum salicaria L. |

5,9 |

||||

|

127 |

Lythrum virgatum L. |

5,9 |

||||

|

Malvaceae |

||||||

|

128 |

Althaea officinalis L. |

5,9 |

5,9 |

|||

|

129 |

Malva pusilla Sm. |

41,7 |

8,3 |

29,4 |

11,8 |

1,3 |

|

130 |

Malva thuringiaca (L.) Vis. |

17,6 |

||||

|

Oleaceae |

||||||

|

131 |

Fraxinus pennsylvanica Marshall |

8,3 |

8,3 |

|||

|

Orobanchaceae |

||||||

|

132 |

Melampyrum arvense L. |

8,3 |

||||

|

133 |

Odontites vulgaris Moench |

8,3 |

8,3 |

5,9 |

||

|

134 |

Orobanche cumana Wallr . 5 |

8,3 |

5,9 |

11,8 |

||

|

135 |

Orobanche purpurea Jacq. 6 |

5,9 |

||||

4 В связи с отсутствием надежных анатомо-морфологических различий эремов Galeopsis speciosa , Galeopsis bifida и Galeopsis tetrahit найденные в образцах эремы идентифицировали как эремы subgen. Galeopsis C.C. Towns. (incl. Galeopsis tetrahit L., Galeopsis speciosa Mill., Galeopsis bifida Boenn.) (Sukholozova, Оrlova, Sukholozov, 2022)

5 Паразитировала на Helianthus annuus L., Euphrosyne xanthiifolia (Nutt.) A.Gray, Cirsium vulgare (Savi) Ten.

6 Паразитировала на Helianthus annuus L., Artemisia abrotanum L.

|

№ п/п |

Наименование таксона |

Частота присутствия вида на исследованных полях пшеницы, % |

Частота присутствия диаспор вида в образцах |

|||

|

Papaveraceae |

||||||

|

136 |

Fumaria officinalis L. |

0,4 |

||||

|

137 |

Fumaria schleicheri Soy.-Will. |

0,9 |

||||

|

138 |

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph |

0,9 |

||||

|

Plantaginaceae |

||||||

|

139 |

Linaria vulgaris Mill. |

50 |

70,6 |

23,5 |

||

|

140 |

Plantago lanceolata L. |

8,3 |

||||

|

141 |

Plantago major L. |

25 |

17,6 |

11,8 |

||

|

142 |

Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange |

17,6 |

||||

|

143 |

Plantago urvillei Opiz |

5,9 |

5,9 |

|||

|

144 |

Veronica teucrium L. |

5,9 |

||||

|

Plumbaginaceae |

||||||

|

145 |

Limonium sareptanum (A.K. Becker) Gams |

8,3 |

11,8 |

|||

|

Poaceae |

||||||

|

146 |

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. s.l. |

33,3 |

29,4 |

|||

|

147 |

Apera spica-venti (L.) P. Beauv. |

5,9 |

||||

|

148 |

Avena fatua L. |

33,3 |

8,3 |

35,3 |

11,8 |

29,9 |

|

149 |

Bromus inermis Leyss |

50 |

8,3 |

70,6 |

||

|

150 |

Bromus riparius Rehmann |

8,3 |

23,5 |

|||

|

151 |

Bromus squarrosus L . |

66,7 |

25 |

35,3 |

15,2 |

|

|

152 |

Calamagrostis epigeios (L.) Roth |

16,7 |

64,7 |

5,9 |

||

|

153 |

Dactylis glomerata L. |

5,9 |

||||

|

154 |

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. |

50 |

41,7 |

47,1 |

41,2 |

46,8 |

|

155 |

Elymus repens (L.) Gould |

58,3 |

8,3 |

70,6 |

17,6 |

6,5 |

|

156 |

Lolium pratense (Huds.) Darbysh. |

8,3 |

||||

|

157 |

Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin |

8,3 |

16,7 |

23,5 |

5,9 |

|

|

158 |

Panicum ruderale (Kitag.) D.M. Chang 7 |

58,3 |

75 |

64,7 |

88,2 |

78,8 |

|

159 |

Poa angustifolia L. |

33,3 |

41,2 |

5,9 |

||

|

160 |

Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. |

75 |

50 |

58,8 |

58,8 |

49,8 |

|

161 |

Setaria pycnocoma (Steud.) Henrard ex Nakai 8 |

8,3 |

5,9 |

|||

|

162 |

Setaria viridis (L.) P.Beauv. |

50 |

41,7 |

70,6 |

58,8 |

41,6 |

|

Polygonaceae |

||||||

|

163 |

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve |

75 |

83,3 |

29,4 |

23,5 |

85,7 |

|

164 |

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre |

8,3 |

8,3 |

5,9 |

36,8 |

|

|

165 |

Polygonum arenastrum Boreau |

83,3 |

41,7 |

82,4 |

29,4 |

18,2 |

|

166 |

Rumex crispus L. |

11,8 |

0,9 |

|||

|

167 |

Rumex stenophyllus Ledeb. |

8,3 |

35,3 |

|||

|

Primulaceae |

||||||

7 Синоним Panicum miliaceum L. по WCVP

8 Синоним Setaria viridis (L.) P.Beauv. по WCVP

|

№ п/п 168 |

Наименование таксона Androsace maxima L. |

Частота присутствия вида на исследованных полях пшеницы, % |

Частота присутствия диаспор вида в образцах |

|||

|

8,3 |

||||||

|

Ranunculaceae |

||||||

|

169 |

Delphinium consolida L. |

91,7 |

75 |

82,4 |

17,6 |

46,3 |

|

Rosaceae |

||||||

|

170 |

Agrimonia eupatoria subsp. asiatica (Juz.) Skalický |

16,7 |

17,6 |

|||

|

171 |

Filipendula vulgaris Moench |

5,9 |

||||

|

172 |

Fragaria viridis Weston |

8,3 |

||||

|

173 |

Potentilla argentea L. |

16,7 |

||||

|

174 |

Potentilla intermedia L. |

8,3 |

||||

|

175 |

Potentilla supina L. |

11,8 |

||||

|

176 |

Prunus padus L. |

8,3 |

5,9 |

|||

|

177 |

Prunus spinosa L. |

8,3 |

8,3 |

|||

|

178 |

Rubus caesius L. |

11,8 |

||||

|

179 |

Sanguisorba officinalis L. |

5,9 |

||||

|

Rubiaceae |

||||||

|

180 |

Galium aparine L. |

8,3 |

8,3 |

17,6 |

11,8 |

38,5 |

|

181 |

Galium spurium L. s.l. |

5,9 |

||||

|

182 |

Galium verum L. s.l. |

8,3 |

11,8 |

|||

|

Salicaceae |

||||||

|

183 |

Salix triandra L. |

5,9 |

||||

|

Sapindaceae |

||||||

|

184 |

Acer negundo L. |

33,3 |

16,7 |

29,4 |

23,5 |

|

|

Scrophulariaceae |

||||||

|

185 |

Verbascum lychnitis L. |

5,9 |

||||

|

Solanaceae |

||||||

|

186 |

Hyoscyamus niger L. |

25 |

5,9 |

5,9 |

||

|

187 |

Solanum dulcamara L. |

5,9 |

||||

|

188 |

Solanum nigrum L. |

16,7 |

16,7 |

5,9 |

||

|

Ulmaceae |

||||||

|

189 |

Ulmus minor Mill. |

5,9 |

||||

|

190 |

Ulmus pumila L. |

8,3 |

8,3 |

35,3 |

11,8 |

|

|

Violaceae |

||||||

|

191 |

Viola arvensis Murray |

25 |

16,7 |

17,6 |

11,8 |

12,1 |

|

Всего видов |

110 |

78 |

158 |

80 |

60 |

|

Большинство сорных растений были отмечены по краям посевов озимой (110 видов на краю полей, 78 – в основной части посевов) и яровой пшеницы (158 видов – по обочине посевов, 80 – в основной части). Снижение видового богатства сорного компонента от края к основной части посевов связано с отсутствием механической и химической обработок обочин полей. Эту закономерность отмечали и при исследованиях пшеничных посевов в Пензенской области (Sukholozova et al., 2022).

Различие в агротехнике возделывания озимой и яровой пшеницы – отсутствие весенней механической обработки почвы озимых посевов – традиционно обуславливают их более значительную засоренность, что было отмечено в исследованиях, например, в Пензенской области (Sukholozova et al., 2022). Однако, в Самарской области большее число сорных видов было обнаружено в посевах яровой пшеницы (табл. 2). Это обусловлено введением в 2023 году в оборот сельскохозяйственных земель, ранее не используемых. В связи с этим в составе растений, приуроченных в 2023 году к полям яровой пшеницы, можно было обнаружить множество степных видов, таких как Artemisia santonicum, Limonium sareptanum, Agropyron cristatum, Festuca valesiaca и другие (табл. 2). Например, фрагменты дернин типчака встречали в основной части некоторых полей, вновь возвращенных в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Расчет показателя встречаемости видов обнаружил преобладание во всех частях посевов озимой пшеницы Chenopodium album , Delphinium consolida , а также Fallopia convolvulus и Panicum ruderale и Amaranthus retroflexus в основной части полей (табл. 2). Artemisia absinthium часто отмечали на обочине полей как озимой, так и яровой пшенице, где вместе с ней также преобладали другие многолетние растения: Cichorium intybus , Convolvulus arvensis и Euphorbia virgata (табл. 2). Среди однолетних растений в яровых посевах преобладали так же, как и на полях озимой пшеницы, Panicum ruderale , Amaranthus retroflexus , а также Tripleurospermum inodorum (табл. 2).

В 2023 г. при обследовании полей озимой и яровой пшеницы выявлены 2 карантинных объекта: Ambrosia trifida (8 очагов в яровой пшенице и 1 – в озимой) и Cuscuta campestris (9 очагов в яровой пшенице и 3 – в озимой) (табл. 2).

Помимо повилики полевой, на исследованных в 2023 году полях пшеницы были выявлены еще два вида паразитических растений ( Orobanche cumana и О. purpurea ), являющихся карантинными объектами для таких стран-импортеров российской растениеводческой продукции, как: Китай, Бразилия, Перу, Колумбия Египет, Алжир, Бенин, Израиль, Иордания, Ливан, Индия, Пакистан (Rosselkhoznadzor, 2025). Оба вида заразих паразитировали на подсолнечнике, оставшемся на полях пшеницы в качестве предшествующей культуры, а также и на сорных растениях семейства сложноцветные: O. cumana – на Euphrosyne xanthiifolia и Cirsium vulgare , О. purpurea – на Artemisia abrotanum (табл. 2).

Помимо Helianthus annuus L., который встречался чаще всего, в качестве засорителей в посевах пшеницы присутствовали и другие культурные растения, не внесенные в общий список: Linum usitatissimum L. subsp. intermedium Chernom., Panicum miliaceum L., Galega orientalis Lam., Medicago sativa L., Onobrychis viciifolia Scop.

Большинство сорных видов, приуроченных к посевам пшеницы, – травянистые растения. Однако, помимо них в составе сорного компонента фиксировали проростки и поросль древесных растений: Acer negundo , Ulmus minor , Ulmus pumila , Fraxinus pennsylvanica , Prunus padus , Prunus spinosa , Rubus caesius , Caragana arborescens , Chamaecytisus ruthenicus . Из этих видов наиболее агрессивные, встречающиеся и на краю, и в основной части посевов – чужеродные виды – клен американский и вяз низкий.

В результате анализа засоренности образцов пшеницы урожая 2023 года выявлены диаспоры 60 видов сорных растений (табл. 2), относящихся к 18 семействам. Наибольшим числом видов представлены: Asteraceae (9), Poaceae (7), Brassicaceae (6), Lamiaceae (6) (табл. 2). Как и в посевах озимой и яровой пшеницы, в исследованном зерне преобладали Fallopia convolvulus , Panicum ruderale , Convolvulus arvensis и Chenopodium album (табл. 2). Однако некоторые виды, часто встречавшиеся в полях пшеницы, редко попадались или вообще отсутствовали в зерне. В Самарской области мы наблюдали закономерности, отмеченные при изучении пшеницы в Пензенской области (Sukholozova et al., 2022). В более чем в 80% посевов пшеницы была отмечена полынь горькая, диаспоры которой, равно как и других менее широко распространенных на полях пшеницы полыней, вообще не были встречены в образцах зерна (табл. 2). Эти виды, с одной стороны, встречаются преимущественно по краям посевов, с другой стороны, ко времени уборки озимой пшеницы находятся в состоянии бутонизации, к уборке посевов яровой пшеницы – на стадии цветения – начала плодоношения. Другие представители сорных сложноцветных, обладающие значительной «летучестью» семянок, например, Lactuca serriola и L. tatarica , встреченные и с краю, и в основной части на 58,3-76,5% полей и яровой, и озимой пшеницы, отмечены только в 0,4-8,2% образцах зерна.

На более чем 80% исследованных полей как яровой, так озимой пшеницы встречали трехреберник непахучий (табл. 2). Однако семянки Tripleurospermum inodorum обнаружены менее, чем в 28% изученных образцов зерна (табл. 2). Как мы предполагаем, легкие, хоть и многочисленные семянки трехреберника непахучего удаляются большей частью еще на этапе сепарации зерна внутри комбайна во время уборки.

В зерне пшеницы урожая 2023 года, выращенной в Самарской области, обнаружены диаспоры двух карантинных видов: Ambrosia trifida (9 случаев) и Cuscuta campestris (1 случай) (табл. 1).

По результатам исследований 2023 года, представленным в статье, некоторые таксоны были зафиксированы только в виде диаспор в зерне пшеницы, выращенной на территории Самарской области, и не найдены при обследовании в посевах: Centaurea cyanus , Raphanus raphanistrum , Fumaria officinalis и F. schleicheri , Euphorbia falcatа , subgen. Galeopsis C.C. Towns . Представители всех перечисленных таксонов были найдены при дальнейших обследованиях полей пшеницы в 2024 году, результаты которых на данный момент проходят камеральную обработку.

Однако, стоит отметить, что два вида, диаспоры которых пока были обнаружены только в зерне, Glaucium corniculatum и Anchusa azurea , встречаются в области редко (Vasjukov, 2024). И если мачок рогатый – естественный вид флоры, то воловик лазоревый – чужеродное растение эфемерофит, существование популяций которого на территории области нестабильно и зависит от нового заноса диаспор.

Обобщенный список сорных растений, произраставших на полях пшеницы Самарской области и диаспоры которых были встречены в готовой продукции в 2023 году включает 191 таксон.

Полученные данные о составе сорных растений посевов и образцов зерна пшеницы послужат для наполнения фактическим материалом создаваемой во Всероссийском центре карантина растений базы данных по сорным растениям в пшенице Среднего Поволжья.

З АКЛЮЧЕНИЕ

В итоге изучения сорных растений в пшенице Самарской области в 2023 году в посевах яровой и озимой пшеницы выявлен 181 вид сосудистых растений, в зерне – в три раза меньше – 60 таксонов. Отсутствие многих диаспор сорных растений в готовой продукции обусловлено, с одной стороны, их биологическими особенностями (например, легкостью, летучестью, которые способствуют их удалению до начала хранения зерна на стадии уборки урожая), с другой стороны, несовпадением времени плодоношения сорных растений со временем уборки урожая, а также проведением эффективной послеуборочной очистки зерна.

Наиболее часто как в посевах яровой и озимой пшеницы, так и в зерне встречали Chenopodium album , Delphinium consolida , Fallopia convolvulus и Panicum ruderale .

И в посевах, и в зерновой продукции отмечены карантинные для ЕАЭС Ambrosia trifida и Cuscuta campestris .

Суммарный список сорных растений, приуроченных к посевам и зерну пшеницы Самарской области включает на сегодняшний момент 191 таксон. Проведение дальнейших исследований в этом направлении позволит получить репрезентативный список сорных растений, встречающихся в полях и попадающих затем в готовую продукцию.

Исследования проведены в рамках государственного задания ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» «Разработка базы данных по сорным растениям Среднего Поволжья (на примере Пензенской и Самарской областей) для обеспечения экспортного потенциала пшеницы», регистрационный номер 123042100034-2.