К изучению влияния экспозиции склонов на распределение лишайников на береговых скалах (река Чусовая, Средний Урал)

Автор: Лаврская Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

На береговых скальных обнажениях в долине р. Чусовой геоботаническими методами проведено изучение лишайникового покрова. Проанализировано влияние ориентации склонов на распространение лишайников по скалам. Работы проводились в среднем течении р. Чусовой на территории Свердловской обл. и Пермского края. Всего заложено 712 учетных площадок размером 30×30 см. Выявлено, что влияние экспозиции выражается в изменении количества видов и значении проективного покрытия лишайников. Наибольшее число видов зафиксировано на скалах с экспозицией юг (74 вида). Наибольший показатель видового сходства отмечен для списков видов с юго-восточных и восточных скал (коэффициент Жаккара равен 0.42). Проективное покрытие видов разных жизненных форм отличается. Покрытие накипных лишайников больше на севере и западе, листоватых на юге и юго-востоке, кустистых на юго-западе.

Лишайники, лишайниковый покров, экспозиция, река Чусовая, Средний Урал

Короткий адрес: https://sciup.org/147252072

IDR: 147252072 | УДК: 581.55; 582.29 | DOI: 10.17072/1994-9952-2025-3-235-239

Текст научной статьи К изучению влияния экспозиции склонов на распределение лишайников на береговых скалах (река Чусовая, Средний Урал)

Рельеф, являясь косвенным экологическим фактором, оказывает влияние на растительные сообщества. Рельеф может создавать различные сочетания прямодействующих факторов и перераспределять в

пространстве поступающее тепло, свет, влагу [Горышина, 1979]. Среди элементов рельефа наиболее значимыми являются высота над уровнем моря, экспозиция, крутизна склона [Соколова, 2016].

Орографические факторы оказывают влияние на распространение видов лишайников [Kholod, Konoreva, Chesnokov, 2024]. Влияние рельефа на распространение лишайников выражается в количестве видов и показателях их проективного покрытия [Daniëls, 1975; Link, Nash, 1984; John, Dale, 1990; Buschbom, Kappen, 1998].

На береговых скалах с разной экспозицией склонов формируются ниши с отличными друг от друга условиями, что позволяет произрастать на береговых скалах разным видам лишайников. В результате разного угла падения солнечных лучей изменяется количество солнечной радиации, приходящей на склоны северной и южной экспозиции, вследствие чего изменяется освещенность, влагообеспеченность, температура субстрата и приземного слоя воздуха. Весной южные склоны быстрее оттаивают от снега и быстрее высыхают. Северные склоны отличаются более низкой температурой, но в тоже время повышенной влажностью.

Отличия в микроклиматических условиях сказываются на строении лишайникового покрова. На береговых скальных обнажениях в долине р. Чусовой лишайники можно видеть как компонент сомкнутого покрова совместно с мхами и сосудистыми растениями, так и обособленно, в виде лишайниковых ассоциаций или редких единичных талломов на отвесных скалах, где совокупность условий неблагоприятна для других фототрофных организмов.

Район исследования (долина р. Чусовой) долгий период времени привлекал внимание ботаников [Крылов, 1881; Сюзев, 1912; Князев, 2009]. На береговых скалах известны местонахождения редких, внесенных в Красную книгу видов, в среднем течении реки сохраняются реликтовые виды, поэтому важно изучать и сохранять флористическое разнообразие этого района [Горчаковский, 1960; Красная книга Пермского края, 2018; Красная книга Свердловской области, 2018].

Анализируя историю изучения лишайников Среднего Урала (Свердловской обл. и Пермского края), можно отметить, что территория долины р. Чусовой остается мало изученной как с точки зрения выявления видового состава лихенобиоты, так и изучения лишайникового покрова [Рябкова, 1998; Котлов, 2003; Paukov, Teptina, 2012; Селиванов и др., 2015]. Целью работы является выявление закономерностей сложения лишайникового покрова на береговых скалах в зависимости от их экспозиции.

Несмотря на то, что некоторые участки в долине реки имеют статус особо охраняемых природных территорий (Природный парк «Река Чусовая» и Природный парк «Пермский»), р. Чусовая является популярным туристическим маршрутом. Исследования лишайникового покрова важны, поскольку антропогенное воздействие, вероятно, может влиять на видовой состав растительных сообществ и флору в целом.

Материал и методы исследования

Для изучения лишайникового покрова береговых скальных фитоценозов были заложены учетные площадки размером 30×30 см (всего 712 учетных площадок). Полевые работы проводились в 2017–2024 гг. в среднем течении р. Чусовой на территории Свердловской обл. и Пермского края. Для учетных площадок фиксировались данные об экспозиции и другие характеристики.

Учетная площадка фотографировалась с линейкой для измерения площади проективного покрытия видов. Процент проективного покрытия по фотографиям учетных площадей измерялся в программе ImageJ 1.5. После фотофиксации с площадки собирались образцы всех представленных на площадке видов лишайников.

Определение образцов лишайников проводилось по стандартной методике [Флора лишайников России, 2014] на базе лаборатории биоразнообразия, экологии растений и лихенизированных грибов кафедры биологии и географии ПГГПУ. Образцы хранятся в гербарии ПГГПУ (PPU).

Статистическая обработка данных проводилась в программе Past 4.03. Кластерный анализ проводился методом ближайшего соседа (Neighbor-joining), в качестве индекса выбрано евклидово расстояние. Оценка достоверности выделения отдельных кластеров выполнена Bootstrep-анализом.

Результаты и обсуждение

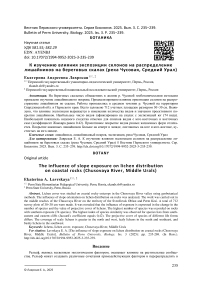

На исследованном участке обнаружено 157 видов лишайников. Количество видов лишайников выше на южных и восточных склонах (47% и 44.6% от всей лихенобиоты соответственно, рис. 1). Учетные площадки, заложенные с ориентацией на запад, характеризуются низким флористическим разнообразием (19% от лихенобиоты). На скалах всех экспозиций преобладают накипные виды лишайников.

Для получения данных о степени сходства видового состава лишайников, обнаруженных на скалах с разной экспозицией, был рассчитан коэффициент Жаккара. При сравнении лихенобиоты юго-восточных и восточных склонов коэффициент Жаккара оказался равным 0.42. Наибольшие различия в видовом составе наблюдаются на скалах с экспозицией юго-восток и северо-восток (коэффициент Жаккара равен 0.19), юго-запад и северо-запад (коэффициент Жаккара 0.187).

Рис. 1. Число видов лишайников на учетных площадках разной экспозиции

[Number of lichen species at survey sites of different exposures]

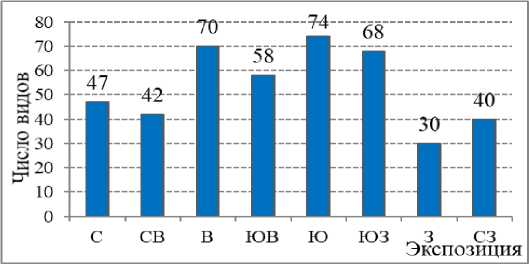

На склонах разной экспозиции прослеживаются различия в строении лишайникового покрова, выраженные в первую очередь в величине проективного покрытия и количестве видов на площадке. Для данных по количеству видов на площадке и проективному покрытию построены диаграммы, отображающие распределение показателей по сторонам света (рис. 2 и рис. 4). Среднее значение количества видов на площадке выше на скалах южных экспозиций, наибольшее отмечено для юго-западных площадок – 4.2 (рис. 2).

Рис. 2. Среднее значение количества видов на площадке [Average number of species at the site]

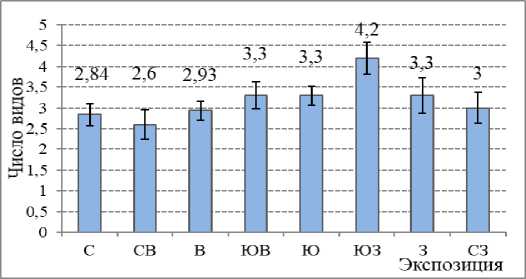

Для выявления влияния экспозиции на количество видов лишайников на учетной площадке выполнен кластерный анализ. Анализ проводился на основе данных о распределении количества видов лишайников разных жизненных форм (накипных, листоватых, кустистых) на учетных площадках разной экспозиции. Результаты анализа представлены на дендрограмме (рис. 3). По Bootstrep-анализу данные статистически значимо делятся на две группы. Первая группа включает в себя данные по южным экспозициям (Ю, ЮЗ, ЮВ) и востоку; вторая – северные экспозиции (С, СЗ, СВ) и запад.

Рис. 3 Результат кластеризации данных по среднему значению видов лишайников (накипных, листоватых, кустистых) на учетных площадках разных экспозиций

[Result of clustering of data on the average value of lichen species (crustose, foliose, fruticose) at survey sites of different exposures]

Среднее число видов лишайников листоватых и кустистых жизненных форм на учетных площадках больше на юго-западе. Южные склоны теплее и суше северных, но именно на них листоватые и кустистые виды представлены бо́льшим числом видов. Мелкозем, скапливающийся в трещинах пород, дерновины мхов могут задерживать воду и создавать условия для закрепления и произрастания лишайников.

Кустистые лишайники на береговых скалах с юго-западной экспозицией имеют более крупные талломы, а на севере и северо-востоке – мелкие (рис. 4). Талломы листоватых лишайников крупнее на южных склона (Ю, ЮЗ, ЮВ), меньше – на восточных склонах (В, СВ).

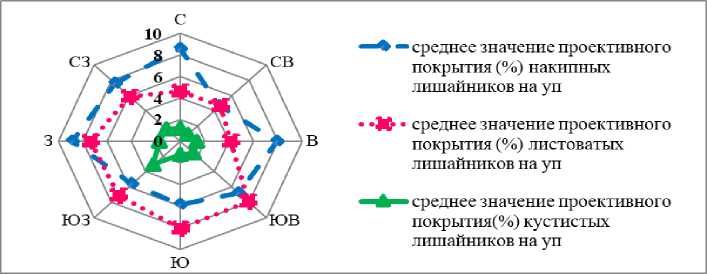

Рис. 4. Среднее значение проективного покрытия лишайников (%) на учетных площадках (уп) с разной экспозицией

[Mean value of projective lichen coverage (%) at survey sites with different exposures]

В отличие от лишайников кустистых и листоватых жизненных форм накипные виды достигают высоких значений проективного покрытия на скалах, ориентированных на север, восток, запад. Среднее количество видов на площадке больше на скалах с экспозицией север, северо-запад, юго-запад.

Заключение

Распространение лишайников на береговых скалах неравномерно и зависит от совокупности факторов окружающей среды, к которым, помимо экспозиции склонов, относятся крутизна склона, физикохимические свойства и тип субстрата. Ориентация склонов по сторонам света влияет на лишайниковый покров скальных обнажений в долине р. Чусовой. На склонах разной экспозиции прослеживаются различия в строении лишайникового покрова, выраженные в первую очередь в количестве видов и проективном покрытии лишайников на учетной площадке.

Наибольшее количество видов лишайников обнаружено на склонах южной экспозиции (47% от всей лихенобиоты территории), наименьшее – на площадках западной экспозиции (19%). Среднее значение количества видов на площадке больше на юго-западе. Накипные виды лишайников достигают наибольшего среднего значения проективного покрытия на экспозициях север (8.5%) и запад (8.9%), листоватые – на юге (8%), кустистые – на юго-западе (3%).