К экологии обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L. 1785) Якутии

Автор: Седалищев В.Т., Однокурцев В.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Распространение лисицы в Якутии совпадает с лесной растительностью. Здесь, в отличие от других регионов России, лисица не посещает пригородные ландшафты, окрестности населенных пунктов (села и деревни). Плодовитость от 3 до 8 щенят в помете. Из кормовых объектов на долю млекопитающих приходится от 85,7 до 98,8 %, из них ондатра в зависимости от сезона года составляет 29,7-52,8%. На втором месте в пищевом рационе лисы стоят полевки. Доля зайца-беляка в питании лисы, обитающей в Центрально-Якутской низменности, в виду его малочисленности, незначительна - 7,1-8,6%. Обнаружено 11 видов эндопаразитов: 2 вида трематод, 4 вида цестод и 5 видов нематод, все гельминты локализировались в кишечнике. Общая зараженность составила 80,1%.

Обыкновенная лисица, распространение, питание, ондатра, численность, гельминты, зараженность

Короткий адрес: https://sciup.org/148200549

IDR: 148200549 | УДК: 591.5:599.742.1(571.56)

Текст научной статьи К экологии обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L. 1785) Якутии

Изучением экологии обыкновенной лисицы, обитающей в Якутии, занимались многие исследователи [1, 10, 11, 14] и др. Однако до сих пор не выявлены причины резких колебаний численности вида. Считалось [10, 19, 25, 26,], что увеличение численности лисицы в Якутии напрямую зависит от численности зайца-беляка.

За последние 30 лет численность зайца-беляка в Западной и Центральной Якутии находится на низком уровне, из-за того, что рост динамики численности вида нарушился под воздействием антропогенного фактора [13]. В связи с низкой численностью зайца должно измениться питание хищника, биоценотические связи, поведение и гельминтофау-на.

Полевой материал для данного сообщения был собран в два периода: во время длительных полевых работ с 1981-1994 гг. в районах Западной Якутии (Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском и Ко-бяйском – левобережная часть р. Лена районах) и Центральной Якутии (Горный, Намский, Хангала-ский и Якутский районы); в 1994-2009 гг. полевые работы были кратковременными. За весь этот период было обработано 128 тушек лисицы (которые приобретались у охотников), из них 68 зверей исследовались на заражённость гельминтами. У 60 лисиц, добытых в 1981-1994 гг., был определён возраст по годовым слоям [6]. Было собрано 330 экскрементов, проведён опрос охотников-корреспондентов (n = 145). Кроме полевых данных использованы результаты зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), ведомственные материалы (МСХ, МЛХ, ДБР МОП Якутии; Госкомитета по статистике и ЯО ВНИИОЗ). Сбор и обработка полевого материала проводили по Г.А. Новикову [12]. Заражённость лисиц эндопаразитами исследовали по мето-

дике К.И. Скрябина [17], В.М. Ивашкина с соавт. [5]. Видовой состав обнаруженных гельминтов определяли по Д.П. Козлову [7]. Пройдено маршрутом более 12 000 км. Статистическая обработка собранного материала проводилась по С.С. Шварцу с со-авт. [29].

В сборе и обработке полевого материала принимали участие бывшие сотрудники ЯО ВНИИОЛЗ – Р.К. Аникин, В.В. Плеснивцев, В.В. Соколов, М.И. Ларионов и М.З. Готовцева, с которыми В.Т. Седа-лищев работал в 1980-1994 гг.

Распространение лисицы в Якутии совпадает с пределами лесной растительности. Очень редко лисица поселяется в горно-каменистых и моховолишайниковых тундрах. Ее распространение весьма неравномерно. Она обитает по долинам речек с травянистой и кустарниковой растительностью, и в основном вблизи озёр и открытых луговых пространств, где имеются благоприятные условия для обитания мелких грызунов [1, 10, 11].

В отличие от других регионов, как Центральная часть России [9, 18, 24], Иркутская область [20] в условиях Якутии лисица не посещает пригородные ландшафты, окрестности населённых пунктов.

Морфология. По размерам черепа западноякутские лисицы (основная длина меньше на 1,6 мм, t = 2,57) достоверно отличаются от особей из бассейна Колымы по одному и от зверей из Камчатки по двум показателям. Так, у лисиц из Западной Якутии основная длина и кондилобазальная длина черепа меньше на 2,4 мм (t = 2,28 и 2,90 соответственно) по сравнению с камчатскими особями. По другим показателям различия имеются, но они статистически не достоверны (табл. 1).

Поведение. За последние 30 лет в экологии лисицы произошли некоторые изменения. Так, до 70-х годов прошлого века след человека на глубоком снегу и след снегохода у лисицы вызывал большую осторожность и зверь подходил к этим следам не пересекал их, а бросался прочь прыжками. В последние годы мы отмечаем, как лиса предпочитает ходить по снегоходному следу. Хищник стал использовать вездеходный след для добычи пищи, а также стал приходить к местам, где лежат брошенные охотниками шкуры и внутренности копытных.

Размножение. Сроки размножения обыкновенной лисы Якутии не совпадают по районам в разные годы [10]. В течение ряда лет гон лисицы в Кобяй-ском районе протекал в конце марта (много парных следов встречали). В начале июня 1983, 1985 и 1987 гг. на о-ве Тайменный. Булур и Некада, расположенных на р. Лена, с помощью собаки мы нашли 3 лисьих норы, в которых было 3, 4 и 5 щенят. Норы были расположены на небольших буграх и хорошо замаскированы кустарниковой растительностью.

Плодовитость якутской лисы практически не изучена. В выводке может быть от 5 до 8 щенят [10, 11]. У обработанных тушек взрослых 9 самок, которые были добыты зимой, послеплодных пятен мы не обнаружили.

Из 60 лисиц, добытых в 1981-1994 гг., взрослые составляли 23 особи (38,3%), из них – самцы – 14 (23,3%), самки – 9 (15%). Особи в возрасте 4-5 лет были в меньшинстве (6,6%). Доля молодых зверей (n=37) в этой выборке составила 61,7% (самцы – 31,6%, самки – 30,1%).

Питание. В ондатровых угодьях, удалённых от населённых пунктов, в районах Центральной и Западной Якутии, зверёк стал обычным пищевым объектом лисицы. Нам неоднократно приходилось наблюдать, как лисица охотится на ондатру. Так, в сентябре 1983 г. на оз. Бардылах (Кобяйский район) мы встретили лису, которая, затаившись у норы ондатры, караулила зверька. Нора находилась в берегу и от усыхания водоёма, она была далеко от воды, и хищник лёгко добыл зверька у обмелевшего прохода.

Остатки отловленных лисицей ондатр мы встречали при обходе мелких озёр. Обычно хищник пойманную жертву съедал не у кромки воды, а уносил за 100-200 м в кусты, реже в – 3-5 м в густые заросли травы, где проходила его тропа. Осенние и весенние учёты на постоянных 2-3 километровых маршрутах вдоль берега озёр дали следующие результаты. Лисы в сентябре отлавливали в среднем 0,9 ондатры на километре береговой линии – был равен 1,8. Это связано с тем, что в период гона ондатра плавает вблизи берега. В это время зверьки бывают ослабленными, истощенными из-за драк между собой и становятся лёгкой добычей хищника, в основном это были взрослые особи.

В зимний период лисица разрушает в основном крупные семейные хатки. Хатку она разрушает с южной стороны, когда в ней ночуют грызуны. Лиса начинает разрушать её с боку на расстоянии 30-35 см от верха. В это время, лисица может отловить несколько ондатр. Так, в ноябре 1985 г. на оз. Ытык-Кёль (Кобяйский район) была обнаружена разрушенная хатка, около которой были остатки 3 ондатр, съеденных лисой. Зимой лисица разрушает в основном семейные хатки.

Длина суточного хода (n = 12) лисицы в марте-апреле в среднем равна 15,9±2,8 км и меняется в широких пределах – от 0,8 до 26,8 км. Этот показатель зависит от состояния кормовой базы, погодных условий, сезона года и от антропогенного воздействия (фактор беспокойства).

В собранных экскрементах хищника постоянно встречалась шерсть ондатры. У лисьей норы, найденной осенью 1989 г. на о-ве Кулуй, который расположен на р. Лена, было обнаружено 72 экскре-мента, которые содержали шерсть ондатры, 18 черепов ондатры, крылья 4 шилохвостей и 8 чирков. При обходе озера, расположенного на этом острове, было учтено 25 нор ондатры, из которых 9 были разрыты, и зверьков в них не обнаружили. В 1989 г. была высокая численность мышевидных грызунов (на 100 лов.-сут. попадаемость составляла 22%).

Из кормовых объектов (по данным анализа 330 экскрементов) лисицы в Кобяйском районе (табл. 2) на долю млекопитающих приходится от 85,7% до 98,8%, из них ондатра в зависимости от сезона года составляет 29,7-52,8%. На втором месте в пищевом рационе лисы стоят полёвки.

Доля зайца-беляка в питании лисы, обитающей в Центрально-Якутской низменности, незначительна – 6,2% - 8,6% и по сравнению с 60-ми годами прошлого века [10] процент его в пищевом рационе сократился в 6,1 и 5,1 раза.

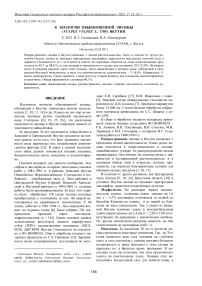

До 1979 г. заяц-беляк являлся в Якутии основным объектом промысловой и любительской охоты. Однако за последнее 30 лет характер промысла изменился. Заготовки беляка сократились, особенно в районах Западной и Центральной Якутии. Если в Центральной Якутии в 1951-1960 гг. в среднем в год заготавливалось 514,7 тыс. заячьих шкурок, то в 1980-1989 гг. – 13,4 тыс. шт., 1990-1999гг. 15,4 тыс. шт., а в 2000-2009 гг. – всего по 200 шт. в год.

Отмечено, что в местах успешной акклиматизации ондатры лисица за короткий срок (период жизни одного-двух поколений) переходит на преимущественное потребление этого грызуна. Подобная перестройка рациона лисицы в лучшую сторону изменяет кормовую обстановку, в результате чего численность лисицы стабилизируется, а в некоторых случаях и повышается [23]. В Колымских районах в питании лисицы преимущественная роль принадлежит ондатре, в зимний период от 48,4% [8] до 64,3% [14]. На о-ве. Сахалин встречаемость в пищевом рационе лисицы этого зверька зимой достигает 43% [16].

Гельминтофауна. При исследовании 68 лисиц на заражённость гельминтами было обнаружено в кишечном тракте 11 видов эндопаразитов: 2 вида трематод, 4 вида цестод и 5 видов нематод. Общая заражённость составила 80,1%. Наиболее часто у лисицы встречается трематода Alaria alata и цесто-ды Taenia crassiceps , Mesocestoides lineatus (табл. 3).

Таблица 1. Некоторые размеры черепа лисицы в различных регионах России (самцы)

|

Промеры, мм |

Западная Якутия. Наши данные (n = 14) |

По данным [26] |

|||||

|

Бассейн Яны (n = 9) |

Бассейн Колымы (n = 19) |

Низовье Пенжины (n = 16) |

Бассейн Анадыря (n = 23) |

Камчатка (n = 17) |

Приморье (n = 7) |

||

|

Основная длина |

135,8±0,95 |

135,6±1,01 |

134,2±0,48 |

134,2±1,09 |

134,2±0,56 |

138,2±0,46 |

137,6±1,28 |

|

Кондилобазаль-ная длина |

144,5±0,56 |

144,9±0,93 |

143,7±0,51 |

143,1±0,53 |

143,7±0,63 |

147,3±0,79 |

146,6±1,37 |

|

Скуловая ширина |

77,6±0,81 |

77,9±0,96 |

76,6±0,60 |

78,6±1,22 |

77,1±0,55 |

79,3±0,66 |

76,6±0,56 |

|

Ширина меж глазничного промежутка |

28,6±0,83 |

28,5±0,37 |

28,1±0,35 |

27,7±0,72 |

27,7±0,26 |

28,7±0,44 |

27,3±1,04 |

|

Высота |

51,9±0,47 |

51,5±0,43 |

52,2±0,35 |

51,8±0,49 |

51,8±0,25 |

52,5±0,35 |

51,2±0,64 |

Таблица 2. Встречаемость кормов в питании обыкновенной лисицы (по данным анализа 330 экскрементов)

|

Вид корма |

Осень (сентябрь) |

Зима |

Весна (май) |

Всего |

||||

|

Встречи |

% |

Встречи |

% |

Встречи |

% |

Встречи |

% |

|

|

Исследовано экскрементов |

84 |

100,0 |

140 |

100,0 |

106 |

100,0 |

330 |

100,0 |

|

Млекопитающие |

83 |

98,8 |

120 |

85,7 |

95 |

89,6 |

298 |

90,3 |

|

Ондатра |

25 |

29,7 |

69 |

49,3 |

56 |

52,8 |

150 |

45,5 |

|

Серые полевки |

35 |

41,7 |

24 |

17,1 |

18 |

17,0 |

77 |

23,3 |

|

Рыжие полевки |

16 |

19,2 |

12 |

8,6 |

12 |

11,3 |

40 |

12,1 |

|

Заяц-беляк |

6 |

7,1 |

12 |

8,6 |

9 |

8,5 |

27 |

8,2 |

|

Косуля |

1 |

1,2 |

3 |

2,1 |

- |

- |

4 |

1,2 |

|

Птицы |

16 |

19,0 |

42 |

30,0 |

25 |

23,6 |

83 |

25,1 |

|

Утки |

8 |

9,5 |

- |

- |

6 |

5,6 |

14 |

4,2 |

|

Куропатки |

- |

- |

8 |

5,7 |

4 |

3,8 |

12 |

3,6 |

|

Рябчик |

2 |

2,4 |

13 |

9,3 |

5 |

4,7 |

20 |

6,1 |

|

Тетерев |

- |

- |

3 |

2,1 |

1 |

1,9 |

4 |

1,2 |

|

Каменный глухарь |

- |

- |

2 |

1,4 |

- |

- |

2 |

0,6 |

|

Птицы (ближе не определены) |

6 |

7,1 |

16 |

11,4 |

9 |

8,5 |

31 |

9,4 |

|

Растительные корма |

13 |

15,5 |

5 |

3,6 |

12 |

11,3 |

30 |

9,1 |

|

Ягоды и плоды: брусника |

7 |

8,3 |

- |

- |

9 |

8,5 |

16 |

4,8 |

|

голубика |

2 |

2,4 |

- |

- |

- |

- |

2 |

0,6 |

|

толокнянка |

4 |

4,7 |

- |

- |

3 |

2,8 |

7 |

2,1 |

|

шиповник |

- |

- |

5 |

3,6 |

- |

- |

5 |

1,5 |

Таблица 3. Видовой состав гельминтов лисицы, обитающей в различных регионах Якутии

|

Классы и виды гельминтов |

Западная Якутия (n = 11) |

Центральная Якутия (n = 36) |

Юго-Западная Якутия (n = 5) |

Колымо-Индигирская группа районов (n = 16) |

||||||||

|

Э.И.(%) |

И.И. |

Средняя |

Э.И.(%) |

И.И. |

Средняя |

Э.И.(%) |

И.И. |

Средняя |

Э.И.(%) |

И.И. |

Средняя |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

12 |

|

Общая |

72,7 |

49,2±36,2 |

66,6 |

15,3±6,2 |

80,0 |

4-16 |

9,2±2,7 |

75,0 |

3-56 |

15,0±4,1 |

||

|

Трематоды |

27,3 |

6 2 |

12,3±1,4 |

36,1 |

сА Д |

9,4±1,5 |

40,0 |

6-8 |

7,0±1,0 |

31,2 |

8-16 |

11,4±1,7 |

|

Plagior-chis elegans |

- |

- |

2,3 |

г-1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Alaria alata |

27,3 |

6 *2 |

12,3±1,4 |

36,1 |

Ai |

7,8±1,1 |

40,0 |

6-8 |

7,0±1,0 |

31,2 |

8-16 |

11,4±1,7 |

|

Цестоды |

36,4 |

О |

79,2±74,2 |

44,4 |

13,8±9,4 |

60,0 |

2-4 |

3,0±0,6 |

37,5 |

1-6 |

3,8±0,7 |

|

|

Taenia cras-siceps |

18,2 |

^р |

6,0±0,0 |

13,9 |

2,8±0,6 |

40,0 |

2-4 |

3,0±1,0 |

18,7 |

4-5 |

4,3±0,3 |

|

|

Taenia krabbei |

- |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6,2 |

1 |

- |

|

Окончание табл. 3

|

1 |

2 3 4 |

5 |

6 |

7 8 |

9 |

10 |

11 12 п 12 |

|||||

|

Allveo-coccus multilo-cularis |

9,1 |

о |

- |

2,3 |

о |

- |

20,0 |

3 |

- |

- |

- |

- |

|

Mesoces-toides lineatus |

18,2 |

сч |

2,5±05 |

33,3 |

г-1 |

4,7±1,1 |

- |

- |

- |

12,5 |

3-6 |

4,5±1,5 |

|

Нематоды |

36,4 |

j чо |

10,0±2,4 |

11,1 |

1 г-1 г-1 |

6,0±2,2 |

40,0 |

6-8 |

7,0±1,0 |

37,5 |

4-55 |

16,6±7,9 |

|

Capil-laria putorii |

9,1 |

о |

- |

- |

- |

20,0 |

6 |

- |

- |

- |

- |

|

|

Unci-naria steno-cephala |

- |

- |

8,3 |

г-1 |

7,3±2,4 |

20,0 |

8 |

- |

18,7 |

4-49 |

20,0±14,5 |

|

|

Toxas-caris leonina |

9,1 |

о |

- |

2,3 |

г-1 |

- |

- |

- |

- |

25,0 |

1-16 |

7,0±3,2 |

|

Phy-saloptera sibirica |

18,2 |

2 |

10,0±6,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Trichi-nella native |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6,2 |

12 |

- |

||

Таблица 5. Вывоз шкурок обыкновенной лисицы из Якутии в 1825-1857 гг. (по: [4])

|

Годы |

В среднем за год, шт. |

Максимальные |

Минимальные |

||

|

Количество |

Год |

Количество |

Год |

||

|

1825-1830 |

8733 |

11000 |

1825 |

6100 |

1830 |

|

1837-1842 |

8444 |

11700 |

1841 |

5890 |

1838 |

|

1850-1857 |

5209 |

7809 |

1857 |

3400 |

1851, 1853 |

Видовой состав гельминтов самцов более разнообразен по сравнению с самками. У самок не обнаружены трематода Plagiorchis elegans и нематоды Capillaria putorii , Trichinella native, видимо, это связано с различием питания. Самцы по своей природе более активны, чем самки, охотничий участок у них шире, и они посещают самые разнообразные биотопы.

Выявлены возрастные различия в заражённости эндопаразитами. Так, у молодых особей по сравнению с взрослыми были обнаружены цестода Taenia crassiceps и нематода Trichinella native, которые отсутствовали у взрослых.

Видовой состав гельминтов лисиц, которые были добыты в различных регионах Якутии, отличается. Так, только у лисиц из Колымо-Индигирской группы районов были обнаружены цестода Taenia krab-bei и нематода Trichinella native , а трематода Pla-giorchis elegans у зверей из Центральной Якутии (табл. 4).

Следует отметить, что опасные для человека гельминтозные инвазии были обнаружены у лисиц в Западной, Центральной и Юго-Западной Якутии – это цестода Allveococcus multilocularis, а в Колымо-Индигирской группе районов – нематода Trichinella native. Экстенсивность инвазии этих гельминтов невысокая и составляет 4,4% и 1,5%.

Ранее Н.М. Губановым [3] у обыкновенной лисицы в Якутии было обнаружено 14 видов гельмин- тов. В наших сборах отсутствовали цестода Diphyll-bothrium latum и нематоды Ancylostoma caninum, Toxocara canis. В свою очередь, в исследованиях Н.М. Губанова не отмечается трематода Plagiorchis elegans и опасная для здоровья человека, нематода Trichinella native. По сравнению с 60-ми годами прошлого века за последние 20 лет общая заражённость лисицы увеличилась на 12,5% (80,1% против 67,6%).

По И.Л. Туманову [22], у обыкновенной лисицы, обитающей в России, паразитирует 25 видов гельминтов. Из них: на Камчатке – 13 видов [2], в Став-рапольском крае – 8 [27], в Татарии – 19 [21] и в Европейском северо-востоке России – 14 [30]. Во всех этих регионах, включая Якутию, у лисиц встречаются нематоды Uncinaria stenocephala, Tox-ascaris leonine и Toxocara canis .

Таблица 4. Видовой состав гельминтов и степень заражения обыкновенной лисицы

|

Вид гельминта |

За-раж. |

Э.И. (%) |

И.И |

Средняя |

И.О. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Исследовано 68 |

55 |

80,1 |

1-302 |

19,1±6,0 |

15,4±4,9 |

|

Трематоды |

23 |

33,8 |

3-23 |

10,0±1,0 |

3,4±0,6 |

|

Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) |

1 |

1,5 |

21 |

- |

- |

Окончание табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Alaria alata (Goeze, 1782) |

23 |

33,8 |

2-16 |

9,1±0,8 |

- |

|

Цестоды |

36 |

52,9 |

1-302 |

17,2±9,2 |

- |

|

Taenia cras-siceps (Zeder, 1800) |

13 |

19,1 |

1-6 |

3,9±0,4 |

- |

|

Taenia krabbei (Moniez, 1879) |

2 |

2,9 |

1-8 |

4,5±3,5 |

- |

|

Allveococcus multilocularis (Leuckart, 1863) |

3 |

4,4 |

3-300 |

151,0±85, 7 |

- |

|

Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) |

21 |

30,9 |

1-22 |

5,1±1,1 |

- |

|

Нематоды |

19 |

27,9 |

2-55 |

10,5±2,7 |

2,9±0,9 |

|

Capillaria putorii (Rudolphi, 1819) |

2 |

2,9 |

6-10 |

8,0±2,0 |

- |

|

Uncinaria stenocephala (Railliet, 1854) |

8 |

11,8 |

4-49 |

13,1±5,3 |

- |

|

Toxascaris leonina (Linstow, 1902) |

8 |

11,8 |

1-16 |

5,9±1,7 |

- |

|

Physaloptera sibirica Petrow et Gorbunow, 1931 |

2 |

2,9 |

4-16 |

10,0±6,0 |

- |

|

Trichinella native (Britov et Boev, 1972) |

1 |

1,5 |

12 |

- |

- |

Численность. В последние годы численность лисицы в районах Центральной Якутии (левобережная часть р. Лена) находится на низком уровне

Так, в марте-апреле 2009 г. число следов на 10 км маршрута приходилось в Горном районе 0.08, Намском – 0,15, Хангаласском – 0,11 и Якутском – 0,05.

Однако численность лисы в Намском районе несколько выше, чем в Горном, Хангаласском и Якутском и это связано с кормовой базой – наличие в этом районе больше озёр, которые заселены ондатрой, с высокой численностью. Так, плотность населения ондатры в 2002 г. в Намском районе была 0,599 ос./га, а в Горном и Хангаласском соответственно 0,007 и 0,021 ос./га [15].

Послепромысловая численность лисы в 2010 г. по республике оценивалась в пределах 23,0 тыс. голов. Этот показатель был высоким в СевероВосточных (7,1 тыс.) и Западных районах (4,4 тыс.), низким - в Юго-Западных (1,3 тыс.).

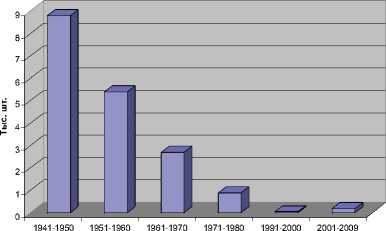

Промысел. В отдельные годы заготовки лисьих шкур в Якутии достигали 11-16 тыс. шт., а затем они снижались до 1-3 тыс. Максимальное количество лисьих шкур (22,5 тыс. шт.) было заготовлено в охотсезоне 1944-45 гг. [28]. Аналогичные колебания в заготовках лисьих шкур были в 1825-1857 гг. (табл. 5).

В последнем десятилетии среднегодовые заготовки шкур лисы были самыми низкими – 213 шт. в год (рис.). Причина низких заготовок лисьих шкур, в последнем десятилетии, в основном связано с разви- тием «чёрного рынка». Многие охотники предпочитают продавать добытые шкурки лисы сами, из-за низких закупочных цен. В 2009 г. ОАО ФАПК «Са-хабулт» принимал у охотников шкуру лисы в среднем за 1713 руб. 30 коп.

Годы

Рис. Динамика заготовок лисьих шкур в Якутии в

1941-2009 гг. (тыс. шт.)

ВЫВОДЫ

В отличие от других регионов – Центральная часть России, Иркутская область в условиях Якутии лисица не посещает пригородные ландшафты и окрестности населённых пунктов (сёла, посёлки и деревни).

В последние 30 лет из-за низкой численности зайца-беляка ондатра стала обычным пищевым объектом лисицы. В пищевом рационе лисы она занимает первое место: зимой – 49,3% и весной – 52,8%. Осенью ондатра (29,7%) также поедается лисой, но преобладают в питании хищника в этом сезоне полевки (60,9%).

Динамика численности лисицы в Якутии подвержена резким колебаниям и зависит главным образом от обеспеченности кормом, особенно в зимнее время.

У лисицы в кишечном тракте обнаружено 11 видов гельминтов: 2 вида трематод ( Plagiorchis elegans, Alaria alata ) , 4 вида цестод ( Taenia cras-siceps, Taenia krabbei, Allveococcus multilocularis, Mesocestoides lineatus ) и 5 видов нематод ( Capillaria putorii, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonine, Physaloptera sibirica, Trichinella native ). Все гельминты локализировались в кишечнике. Наиболее часто у лисицы встречается трематода – Alaria alata и цестоды – Taenia crassiceps и Mesocestoides linea-tus.

Выявлены региональные отличия в зараженности лисиц гельминтами: у лисиц из Колымо-Индигирской группы районов цестода Taenia krab-bei и нематода Trichinella native, а трематода Pla-giorchis elegans у особей из центральной Якутии.

Зафиксирована опасныя для человека гельминты: цестода Allveococcus multilocularis в Западной, Центральной и Юго-Западной Якутии, и нематода Tri-chinella native в Колымо-Индигирской группе районов.

Из 25 видов гельминтов, которые были обнаружены у обыкновенной лисы обитающей в пяти регионах России (включая Якутию), только два вида нематод Uncinaria stenocephala и Toxascaris leonine являются общими по встречаемости.

Список литературы К экологии обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L. 1785) Якутии

- Белык В.И. Состав и распределение охотпромысловой фауны млекопитающих Якутии//Промысловая фауна и охотничье хозяйство Якутии. Вып. 1. Якутск, 1953. С. 15-19.

- Вершинин А.А., Лазарев А.А. Биология и промысел камчатской лисицы//Охотоведение. Сб. статей. М.: Изд-во «Лесная промышленность», 1974. С. 5-25.

- Губанов Н.М. Гельминтофауна промысловых млекопитающих Якутии. М.: Наука, 1964. 164 с.

- Дьяконов А.Л. Пушной промысел в Якутии конца ХVIII -середины ХIХ века. Якутск, 1990. 144 с.

- Ивашкин В.М., Контримавичус В.Л., Назарова Н.С. Методы сбора и изучения гельминтов наземных млекопитающих. М.: Наука, 1971. 124 с.

- Клевезаль Г.А., Клейненберг С.Е. Определение возраста млекопитающих по слоистым структурам зубов и кости. М.: Наука, 1967. 144 с.

- Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных млекопитающих СССР. М.: Наука, 1977. 276 с.

- Кривошеев В.Г. Биофаунистические материалы по мелким млекопитающим тайги Колымской низменности//Исследования по экологии, динамике численности и болезням млекопитающих Якутии. М.: Наука, 1964. С. 3-59.

- Мантейфель П.А. Жизнь пушных зверей. М.: Госкультпросветиздат, 1947. 88 с.

- Млекопитающие Якутии//Тавровский В.А., Егоров О.В., Кривошеев В.Г. и др. М.: Наука, 1971. 660 с.

- Мордосов И.И. Млекопитающие таёжной части Западной Якутии. Якутск, 1997. 219 с.

- Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. М.: Советская наука, 1953. 502 с.

- Прокопьев Н.П., Седалищев В.Т. Изменение численности и заготовок шкурок зайца-беляка (Lepus timidus Linnaeus, 1758) в Якутии//Вестник ДВО РАН, № 3, 2009. С.24-29.

- Ревин Ю.В. Характер питания лисицы в зоне высокой численности ондатры (Колымо -Индигирская низменность)//Вестник зоологии, № 3, 1976. С. 4 -8.

- Седалищев В.Т., Ануфриев А.И. Состояние ресурсов и причины снижения численности ондатры в Центральной Якутии//Вопросы экологии и природопользования в аграрном секторе М., АНК. М., 2003. С. 82-88.

- Сурков В.С. О биоценологических связях на о. Сахалине//Грызуны. Матер. V Всесоюзн. совещ. М.: Наука, 1980. С. 380-382.

- Скрябин К.И. Метод полевых гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. М., 1928. 48 с

- Сышев И.М., Синицын А.А. Дикие животные в городе//Сб. научн. тр. Биологические ресурсы. Охотоведение. Киров, 2010. С. 276-279.

- Тавровский В.А. Распространение и некоторые особенности динамики численности пушно-промысловых млекопитающих в Якутии//Исследования по экологии, динамике численности и болезням млекопитающих Якутии. М.: Наука, 1964. С. 3-59.

- Тимофеев В.В. Звери нашей области. Иркутское областное государственное издательство, 1949. 95 с.

- Троицкая А.А. Материалы по гельминтофауне лисиц Татарской АССР//Тр. Всесоюзн. Научно -исслед. ин-та охотничьего промысла. Вып. 14. М., 1955. С. 159-172.

- Туманов И.Л. Биологические особенности хищных млекопитающих России. СПб.: Наука, 2003. 439 с.

- Федосенко А.К. Материалы по питанию лисицы в Зайсанской котловине//Сб. НТИ ВНИИОЗ. Вып. 33. Киров, 1971. С. 22-24.

- Фокина М.Е. Поведенческие адаптации лисицы к антропогенным изменениям среды обитания//Межд. научн.-практ. конф. Современная экология -наука ХХ1 века. Рязань, 2008. С. 482-485.

- Формозов А.Н. Колебания численности промысловых животных. М.-Л.: Всекоопиздат, 1935. 108 с.

- Чернявский Ф.Б. Млекопитающие крайнего северо-востока Сибири. М.: наука, 1984. 388 с.

- Чиркова А.Ф. Материалы по экологии лисицы//Тр. ВНИИОП. Вып.8. М.: Заготиздат, 1948. С.23-56.

- Чиркова А.Ф. Динамика заготовок и ресурсов обыкновенной лисицы в лесной зоне и на северных окраинах СССР//Тр. ВНИИОЗ. Вып. 25. Киров: Волго-Вятское кн. изд-во. 1975. С. 111-142.

- Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных. Тр. Института экологии растений и животных УФ АН СССР. Вып. 58. 1968. 268 с.

- Юшков В.Ф., Ивашевский Г.А. Паразиты позвоночных животных Европейского Северо-Востока России. (Каталог). Сыктывкар, 1999. 209 с.