К экологии сероголовой гаички Parus cinctus в осенний период на северо-западе Кольского полуострова

Автор: Зацаринный Иван Викторович, Косякова Алина Юрьевна

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 948 т.22, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140153872

IDR: 140153872

Текст статьи К экологии сероголовой гаички Parus cinctus в осенний период на северо-западе Кольского полуострова

Сероголовая, или сибирская гаичка Parus cinctus Boddaert, 1783 – один из шести видов группы синиц подрода гаичек Poecile , обитающих на территории бывшего СССР (Степанян 1990, 2003). Ареал сероголовой гаички включает обширную территорию от Скандинавии до Аляски и северо-западных районов Канады (Воинственский 1954; Harrap, Quinn 1996; Рябицев 2001). Выделяют 4-6 подвидов. В Европейской России сероголовая гаичка представлена подвидом P. c. lapponicus Lundahl, 1848. Северная граница распространения этой формы в Скандинавии и на Кольском полуострове идёт до 70°, южная граница в Европейской части России доходит до 60° с.ш. (Степанян 1990, 2003).

Исследования биологии сероголовой гаички в Евразии ранее были выполнены в Скандинавии, на Кольском полуострове и на северо-востоке континента. В опубликованных работах рассматриваются разные аспекты образа жизни этой синицы в гнездовой период (Järvinen 1978, 1983; Правосудов 1987а; Баккал 1992, 2001; Шутова 1993; Saari et al . 1994; Veistola et al . 1997a; Секов, Гермогенов 2006; Зацаринный, Константинов 2007; Секов 2009), выбор местообитаний, кормовое поведение, микробиотопическое распределение во время поисков пищи, запасание корма (Pulliainen 1980; Alatalo 1982; Карелин 1984; Правосу-дов 1983, 1986; Virkkala, Liehu 1990; Veistola et al . 1997b; Зацаринный 2008а, 2009), обобщаются сведения по экологии (Järvinen 1982; Карелин 1985; Правосудов 1987б; Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991; Шутова 2012; и др.). Бóльшая часть работ посвящена изучению периода размножения или особенностям биологии в зимний период. Основной целью данного сообщения служит обобщение сведений по экологии сероголовой гаички в осенний период, собранных на северо-западе Кольского полуострова за последние 10 лет.

Материалом к статье послужили данные авторов, собранные в разных районах северо-запада Кольского полуострова. Обобщены результаты полевых исследований в заповеднике «Пасвик» и его окрестностях, полученные в сентябре-октябре

2003-2006 и 2010-2013 годов. Исследования вели на территории заповедника, южнее его границ в окрестностях посёлков Раякоски, Янискоски и в прилегающих к ним районах, севернее границ заповедника в окрестностях посёлков Никель и Печенга и города Заполярного. Отдельные наблюдения сделаны в районе посёлка Приречный.

Изучение микробитопического распределения и кормового поведения сибирской гаички проводилось в 2003-2006 годах заповеднике «Пасвик» и его окрестностях. Методы изучения микробиотопического распределения и кормового поведения были подробно описаны ранее (Зацаринный 2008а, 2012а,б), поэтому отдельно на их рассмотрении мы не останавливаемся.

Результаты и обсуждение

Численность и биотопическое распределение

Хорошо известно, что в Евразии сероголовая гаичка населяет преимущественно северотаёжные леса, реже встречаясь севернее – в лесотундровых, и южнее – в среднетаёжных лесных ассоциациях (Рав-кин 1978; Зимин и др. 1993; Волков и др. 1995; Вартапетов и др. 2003; Равкин и др. 2003; Юдкин 2002; Сазонов 2004). Сибирская гаичка населяет в основном сосновые, еловые, лиственничные и смешанные леса, встречается в березняках и чозениевых рощах, а в горных массивах иногда появляется и выше границы леса, где придерживается ивовых зарослей в речных долинах (Капитонов, Чернявский 1960; Кречмар и др. 1978, 1991; Андреев 1980; Правосудов 1987б; Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991; Зимин и др. 1993; Юдин 2003).

В Европейской части России сероголовая гаичка населяет преимущественно хвойные и смешанные леса. У южных границ таёжной зоны редкие встречи этих птиц регистрируют только зимой (Птушенко, Иноземцев 1968). В южной тайге Карелии, Ленинградской и Вологодской областей она иногда встречается в период осенне-зимних кочёвок (Поливанов 1971; Носков и др. 1981; Бардин 1983; Зимин и др. 1993). В Карелии южная граница регулярного гнездования сибирской гаички доходит на юг до 64º с.ш. (Зимин и др. 1993), в Скандинавии – до 62º с.ш. (Hagemejer, Blair 1997). На Кольском полуострове сероголовая гаичка – обычный гнездящийся и зимующий вид (Воинственский 1954; Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991; Хлебосолов и др. 2007, Шутова 2012).

Сероголовая гаичка – один из видов птиц, численность которых сильно колеблется по годам. В Лапландском заповеднике закономерностей в изменении численности этого вида не обнаружено, а интервалы между годами с высокой численностью составляют от 4 до 13 лет (Семёнов-Тян-Шанский, Гилязов 1991). Осенью в этом районе Кольского полуострова она встречается практически во всех типах лесов. В 1970-1980-х годах обилие этого вида варьировало от 3 до 17 особей на 1 км2, а на участках ельников с густым подростом достигала 50 ос./км2.

В этот сезон сероголовая гаичка образовывала одновидовые стаи или стаи, смешанные с пухляком Parus montanus , чечёткой Acanthis flam-mea и клестом Loxia curvirostra . Количество этих гаичек в стае в среднем составляло около 5 особей, но варьировало от 2 до 15 птиц (Семё-нов-Тян-Шанский, Гилязов 1991).

В северо-западной части Кольского полуострова осенью сероголовые гаички населяют различные типы сосняков, березняков и смешанных лесов (Зацаринный 2009). Наибольшая плотность населения гаички (17-20 ос./км2) в 2003-2006 годах отмечена в сосново-берёзовых лесах на надпойменных террасах, лишайниковых и лишайниково-мохово-кустарничковых сосняках, сосняках-брусничниках. Относительно реже (1215 ос./км2) птиц можно было встретить в сфагново-кустарничковых и сфагново-ерниковых сосняках, а также лишайниково -кустарничковых березняках на вырубках. В этот период гаичек наблюдали в бруснично-злаковых березняках, чистых берёзовых и смешанных сосново-берёзовых лесах по долинам ручьёв, хотя летом они здесь не встречались (Зацаринный 2009). Обилие сероголовой гаички в осенний период на учётных маршрутах варьирует по годам от 0.7 до 2.4 ос./км и в среднем составляет 1.3 ос./км. В последние годы (2010-2013), по сравнению с 2003-2006 годами, наблюдается небольшое увеличение численности этих синиц (соответственно 1.5 и 1.2 ос./км). Севернее и восточнее границ заповедника «Пасвик», где отсутствуют хвойные леса, в горных берёзовых лесах и зоне берёзового криволесья сибирская гаичка встречается сравнительно редко. Здесь обилие птиц в осенний период в среднем составляет 0.4 ос./км (lim 0.1-0.8 ос./км).

Осенью на северо-западе Кольского полуострова сероголовые гаички встречаются преимущественно парами (42%, n = 318) или группами по 3-4 особи (32%). Реже можно встретить стаи, состоящие из 5-6 (13%), 7-10 (3%) особей, или одиночных птиц (10%). Гаички встречаются преимущественно чистыми стаями и редко входят в состав смешанных групп. В 2003-2006 годах сероголовую гаичку встречали в смешанных стаях только с пухляком (Зацаринный 2007, 2009), при этом обычно в них на 4-5 сероголовых гаичек приходилось 1 -2 пухляка. В 2010-2013 годах сибирская гаичка образовывала смешанные стаи в основном с большой синицей Parus major (81%, n = 21). Реже к этим стаям или к группам гаичек присоединялись пухляки (29%). В составе смешанных стай с сероголовой гаичкой несколько раз отмечены юрки Fringilla montifringilla , чечётки, пеночки-веснички Phylloscopus trochilus , лесные коньки Anthus trivialis и ополовники Aegithalos caudatus .

Микробиотопическое распределение

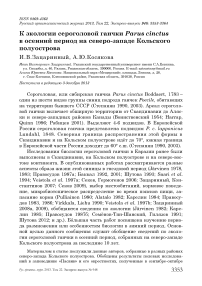

В осенний период сероголовая гаичка искала корм на деревьях, обследовала кустарнички и лишайники на поверхности почвы. Птицы предпочитали охотиться в древесном ярусе (97%). В кустарничковом ярусе они разыскивали пищу в 2% случаев, а в наземном лишайниковом покрове – менее чем в 1% случаев (рис. 1). Сравнительный анализ сезонных особенностей использования для охоты ярусов растительности показывает, что в зависимости от сезона частота использования мест кормёжки несколько изменяется (сходство ярусного распределения по сезонам СN = 0.67, r = 0.66)*. В гнездовой период гаичка немного чаще, чем осенью, охотится среди мхов и лишайников на земле (За-царинный 2008а). Летом здесь она ловит пауков и извлекает пищевые объекты из скрученных сухих опавших листьев берёзы (Зацаринный 2008а). Осенью подбирает на земле, под «кузницами» дятлов, упавшие семена сосны и редко охотится на насекомых и пауков. В осенний период она обследует кустарнички и извлекает семена из соплодий багульника Ledum palustre.

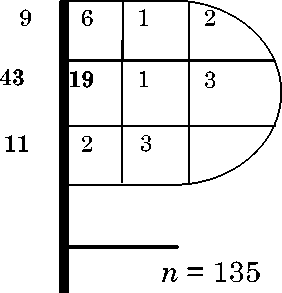

Рис. 1. Ярусное и вертикальное распределение мест кормежки.

Значения даны в процентах от общего числа регистраций (n) .

Обозначения ярусов: вч – верхняя часть кроны, сч – средняя часть кроны, нч – нижняя часть кроны, пкп – подкроновое пространство, тр – травянистый и кустарничковый ярусы, зм – поверхность почвы. Обозначения: 1 – на соснах, 2 – на берёзах.

Частота, %

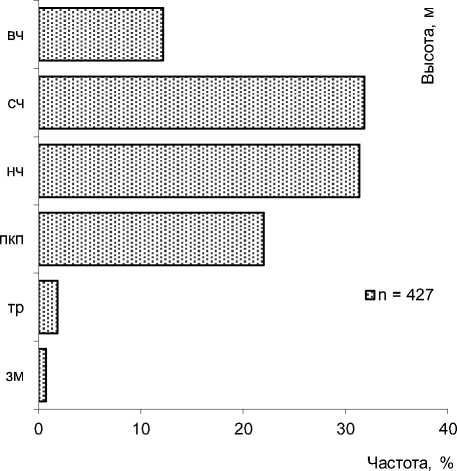

Сероголовая гаичка охотилась на соснах и берёзах обычно на высоте до 6 м. На этой высоте она искала корм в 80% случаев охоты на соснах и почти в 90% – на берёзах (рис. 1). Летом на этой высоте гаичка охотится немного реже, чем осенью (Зацаринный 2008а; сходство вертикального распределения по сезонам: для сосен С N = 0.91, r = 0.97; для берёз С N = 0.63, r = 0.62).

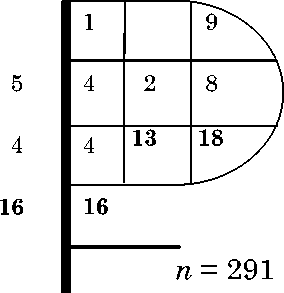

В поисках пищи гаичка обследовала различные участки крон деревьев, стволы и ветви под кронами. На соснах осенью она кормилась преимущественно в нижних участках крон (35%), на сухих ветвях и на стволе под кронами (в сумме 32%). На берёзах птица предпочитала охотиться в средних участках кроны и ствола (в сумме 66%; рис. 2). В поисках пищи сероголовая гаичка обследовала ствол и всю длину ветви от ствола до концевых участков. На соснах она разыскивала корм преимущественно в периферических участках кроны (35%) и на стволе (25%). На берёзах гаичка охотилась чаще на стволе и во внутренних участках кроны (соответственно 63% и 27%; рис. 2).

А

Б

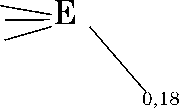

Рис. 2. Использование сероголовой гаичкой во время охоты разных участков крон деревьев. Обозначения: А — кроны сосен, Б — кроны берёз. Значения даны в процентах от общего числа наблюдений (n).

Жирным шрифтом выделены значения, превышающие 10%. Слева от вертикальной линии обозначены частоты использования соответствующих участков ствола.

Сравнительный анализ сезонных особенностей обследования гаичкой различных участков крон деревьев показывает, что в период размножения птица разыскивает пищу преимущественно в средних и в периферических участках крон (Зацаринный 2008а). Осенью птица охотится чаще внутри крон, на сухих ветвях под кронами и на стволах деревьев (рис. 2; сходство использования участков кроны по сезонам: для сосен С N = 0.66, r = 0.32; для берёз С N = 0.57, r = 0.09).

В поисках пищи сероголовая гаичка предпочитала передвигаться по ветвям (71%, табл. 1). Она перемещалась по тонким и скелетным ветвям, обследовала ветви среднего диаметра и сухие ветви. Осенью гаичка редко охотилась на кустарничках, среди лишайников на земле или ловила добычу в воздухе (табл. 1).

Сравнение частоты использования субстратов в разные сезоны показывает, что летом птица чаще посещает тонкие концевые участки ветвей, обследует листья и хвою (Зацаринный 2008а), а осенью – ветви среднего диаметра, скелетные и сухие ветви (табл. 1).

Таблица 1. Субстраты, используемые для поиска и добывания корма сероголовой гаичкой

|

Микростации |

Места передвижений во время охоты |

Места обнаружения корма |

||||||

|

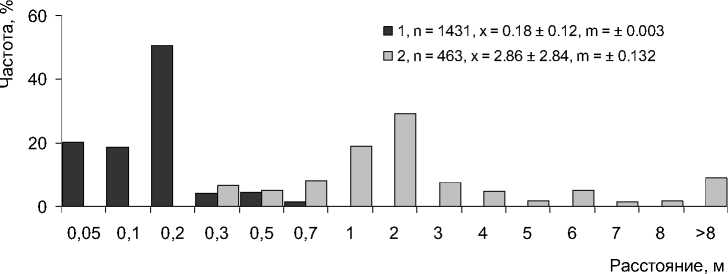

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

в среднем |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

в среднем |

|

|

Деревья: |

85 |

93 |

98 |

93 |

97 |

93 |

100 |

97 |

|

Тонкие ветви |

16 |

48 |

13 |

23 |

19 |

48 |

14 |

24 |

|

Ветви среднего диаметра |

11 |

1 |

23 |

14 |

3 |

1 |

11 |

6 |

|

Скелетные ветви |

17 |

1 |

36 |

21 |

4 |

1 |

18 |

9 |

|

Сухие ветви |

28 |

4 |

9 |

13 |

25 |

4 |

5 |

11 |

|

Ствол |

5 |

19 |

12 |

12 |

24 |

19 |

46 |

32 |

|

Шишки |

1 |

- |

- |

<1 |

<1 |

- |

- |

<1 |

|

Листья |

- |

- |

- |

- |

2 |

- |

- |

<1 |

|

Хвоя |

7 |

20 |

5 |

10 |

8 |

20 |

6 |

10 |

|

Эпифитные лишайники |

- |

- |

- |

- |

12 |

- |

- |

4 |

|

Кустарнички |

- |

6 |

- |

2 |

- |

6 |

- |

2 |

|

Воздух |

14 |

- |

2 |

4 |

>1 |

- |

- |

<1 |

|

Поверхность почвы |

1 |

1 |

- |

<1 |

>1 |

1 |

- |

<1 |

|

Всего регистраций |

110 |

109 |

188 |

407 |

138 |

109 |

183 |

430 |

Примечание: Здесь и далее в таблице 2 результаты даны в % от общего количества регистраций.

Сравнение мест передвижения во время поиска корма и мест его обнаружения показывает, что сероголовая гаичка находит пищу в основном на тех же субстратах, по которым передвигается (табл. 1). Однако при сопоставлении итоговых результатов наблюдений видны некоторые различия в частоте. Наблюдения показали, что при передвижениях вверх вдоль ствола по скелетным ветвям сероголовая гаичка отыскивает корм не только на ветвях, но и на стволе или эпифитных лишайниках. При обследовании ветвей среднего диаметра синица обнаруживает пищу на этих ветвях, на хвое, листьях. Во время охоты на тонких ветвях в наружной части кроны она собирает корм с хвои и ветвей, ловит пролетающих или вспугнутых насекомых и извлекает семена из шишек.

Различия в характере использования кормовых субстратов в гнездовой и осенний периоды касаются, прежде всего, частоты их использования и связаны с сезонными особенностями распределения пищевых объектов. Летом насекомые и пауки передвигаются свободно по вегетативным частям растений (стволам и ветвям). В это время года часть потенциальных жертв живёт на временных субстратах (например, листьях), поэтому эти кормовые объекты доступны гаичке только летом. Осенью потенциальная добыча локализована в трещинах коры, под корой на сухих ветвях, в почках, поэтому в этот период года возрастает количество случаев обнаружения сероголовой гаичкой корма на стволах, скелетных ветвях и ветвях среднего диаметра.

Кормовое поведение

В поисках пищи на деревьях сероголовая гаичка обычно передвигалась по скелетным ветвям от ветвей в нижней части кроны к вершине дерева. Птица передвигалась прыжками вверх и высматривала добычу не только во внутренних участках кроны, но в горизонтальном пространстве каждого яруса ветвей. Обнаруженные пищевые объекты гаичка склёвывала более чем в 80% случаев ( n = 421), а в остальных извлекала (табл. 2). Частота «склёвывание» и «извлечения» различалась в разные годы. Так, осенью 2005 года синица извлекала корм в 33% случаев, а в тот же период 2004 и 2006 годов добывала скрытые кормовые объекты, значительно реже (табл. 2). Перед извлечением корма гаичка обычно подвешивалась к субстрату сбоку (46%), снизу (26%) или осматривала место локализации корма (23%; табл. 2).

Таблица 2. Кормовые маневры, предшествующие клевку (1) или извлечению кормовых объектов (2)

|

Маневр |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

Итог |

||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Клевок |

3 |

- |

- |

- |

2 |

- |

2 |

- |

|

Извлечение |

16 |

- |

33 |

- |

7 |

- |

18 |

- |

|

Высматривание |

10 |

26 |

14 |

21 |

14 |

22 |

13 |

23 |

|

Подвешивание: |

31 |

59 |

36 |

79 |

29 |

78 |

32 |

72 |

|

сбоку |

7 |

11 |

26 |

65 |

22 |

67 |

17 |

46 |

|

снизу |

24 |

48 |

10 |

14 |

7 |

11 |

15 |

26 |

|

Полеты: |

12 |

0 |

3 |

0 |

16 |

0 |

10 |

0 |

|

вверх |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

<1 |

- |

|

выше |

3 |

- |

3 |

- |

4 |

- |

3 |

- |

|

горизонтально |

2 |

- |

- |

- |

8 |

- |

3 |

- |

|

ниже |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

<1 |

- |

|

вниз |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

трепещущий |

5 |

- |

- |

- |

4 |

- |

3 |

- |

|

Прыжки: |

28 |

15 |

14 |

0 |

32 |

0 |

25 |

5 |

|

вверх |

14 |

>3 |

7 |

- |

17 |

- |

13 |

>1 |

|

выше |

8 |

- |

- |

- |

4 |

- |

4 |

- |

|

горизонтально |

4 |

>3 |

7 |

- |

4 |

- |

5 |

>1 |

|

ниже |

1 |

>3 |

- |

- |

3 |

- |

1 |

>1 |

|

вниз |

1 |

>3 |

- |

- |

4 |

- |

2 |

>1 |

|

Всего регистраций |

174 |

27 |

126 |

42 |

121 |

9 |

421 |

78 |

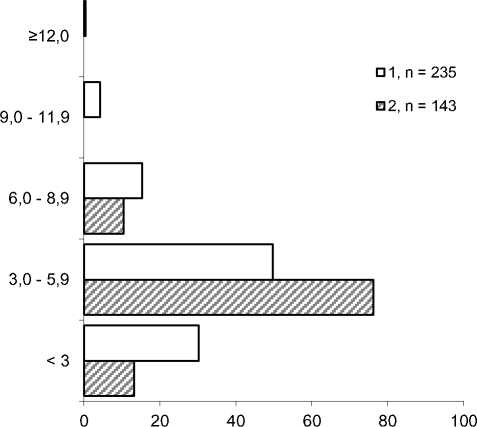

Гаичка склёвывала добычу после подвешивания к субстрату (32%), серии прыжков (25%) или осмотра субстрата (13%) (табл. 2). Подвешиваниям обычно предшествовали прыжки вверх или полёт «горизонтально» (рис. 3). В некоторых случаях после подвешивания или прыжка гаичка осматривала субстрат, а затем склёвывала обнаруженную добычу (рис. 3). После клевка она продолжала поиск пищи на этом же дереве и передвигалась прыжками, либо меняла место охоты и перелетала на другое дерево (рис. 3).

H g s

H g b

0,46

F

0,24

Н 0,19

H 0,18

0,26

S 0,23

Н

F

Н

S

P

Hgb0,26

Н

/ N (S) = 186 (4011)

Рис. 3. Последовательность и частота кормовых маневров.

Обозначения: P – клевок, E – извлечение, F – полёт, H – прыжок, HgB – подвешивание снизу, HgS – подвешивание сбоку, S – высматривание добычи. N (S) – число последовательностей кормовых маневров и общее время непрерывных наблюдений в секундах (в скобках). Цифрами обозначена частота следования кормовых маневров после предыдущих (в долях единицы), стрелками – направления прыжков и полётов.

49,4

А n = 2083

Б В

15,4

23,1

6,1 6,0

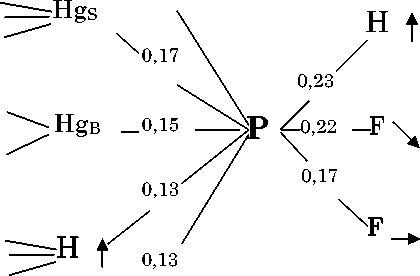

Рис. 4. Направление передвижений во время охоты в кронах деревьев.

Обозначения: А – прыжки, Б – полёты, В – общее направление передвижений. Цифрами обозначена частота направлений передвижений (в процентах от n ), n – количество регистраций.

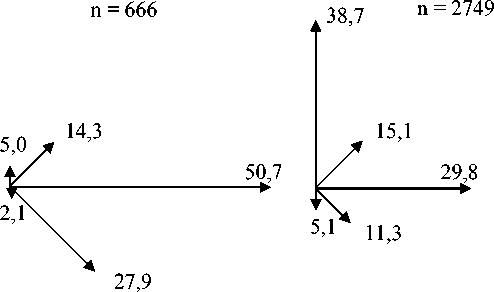

Осенью во время охоты сероголовая гаичка использовала прыжки в 3 раза чаще, чем полёты. Прыжки обычно имели направление «вверх», реже – «горизонтально» или «выше» (рис. 4). Полёты гаички чаще всего имели направление «горизонтально», или «ниже». Длина прыжков во время охоты обычно составляла 5-20 см. Полёты имели длину преимущественно 0.7-2.0 м (рис. 5). Во время охоты сероголовая гаичка практически не делала остановок длительностью более 3 с.

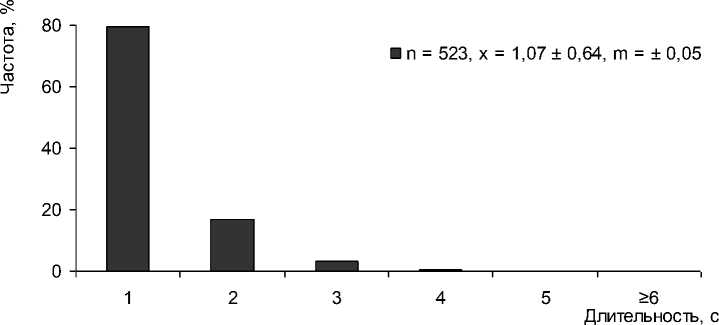

Длительность высматривания добычи у сероголовой гаички обычно составляла 1 с (рис. 6). За минуту охоты птица совершала в среднем 52 кормовых маневра, в том числе 7 клевков.

Рис. 5. Распределение частот передвижений различной длины во время охоты на деревьях. Обозначения: 1 — прыжки, 2 — полёты. Значения даны в процентах от общего числа наблюдений (n), x - среднее значение признака ± стандартное отклонение признака, m - ошибка средней.

Рис. 6. Длительность высматривания добычи. Обозначения: см. рис. 5.

Сравнительный анализ сезонных особенностей кормового поведения показал, что по ряду параметров наблюдаются достоверные различия (Зацаринный 2008б). Вместе с тем, эти различия, по-видимому, укладываются в пределы «нормы», характерной для этого вида. Присущие сероголовой гаичке особенности кормового поведения сохраняются в разные сезоны года и позволяют хорошо отличать её от других родственных и экологически близких видов (Зацаринный 2008б).