К методике картирования гнездовых поселений птиц и местообитаний некоторых других позвоночных в репродуктивный период

Автор: Виноградов Андрей Анатольевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Настоящая методика позволяет, с максимально возможной степенью достоверности, картировать в крупном масштабе поселения различных позвоночных животных и следов их жизнедеятельности (гнездовые скопления птиц, места концентрации земноводных в период размножения, норы грызунов, кротовины и т.п.), а также фиксировать точную и адресную информацию о пространственном распределении объектов и их характеристиках.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116032

IDR: 146116032 | УДК: 59.08

Текст научной статьи К методике картирования гнездовых поселений птиц и местообитаний некоторых других позвоночных в репродуктивный период

Актуальность предлагаемого подхода обусловлена фактическим отсутствием точных методов крупномасштабного картирования мест концентрации различных наземных животных в репродуктивный период и следов их жизнедеятельности. В зоологических научных публикациях авторы часто ссылаются на стандартные методы картирования поселений, заключающиеся в составлении схем и планов-схем расположения объектов на определённых территориях с привязкой этих объектов или групп объектов в лучшем случае расстояниями к видимым ориентирам, топографическим объектам и по расстояниям между собой [1-9].

Настоящая методика является усовершенствованным методом засечек при глазомерной съёмке объектов, применяемым для составления топографических карт [10], и позволяет, с максимально возможной степенью достоверности, картировать поселения различных животных и получать более точную и адресную информацию о пространственном и территориальном распределении объектов с использованием регулярной сетки. Особенно полезна эта методика для детального изучения пространственной структуры моно- и поливидовых колоний птиц, диффузных гнездовых скоплений пернатых, а также местообитаний других позвоночных животных и следов их жизнедеятельности (мест концентрации земноводных в период размножения, нор грызунов, кротовин и т.п.).

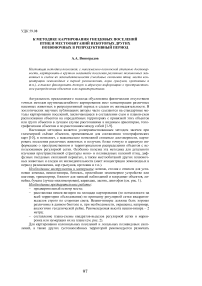

Необходимые инструменты и материалы : компас, столик с отвесом для установки компаса, вешки-визиры, бинокль, простейшее землемерное устройство или шагомер, транспортир, блокнот для записей наблюдений и координат объектов, линейка, бумага (лучше миллиметровая), карандаш, ластик, диктофон (см. рис. 1).

Необходимые предварительные работы :

-

- предварительный осмотр места;

-

- расстановка вешек-визиров на площади картирования (по возможности на всей территории обследования) по принципу регулярной сетки квадратов-выделов строго по сторонам света. Вешки-визиры должны быть хорошо различимы в данном биотопе и, при необходимости, окрашены, например, аналогично геодезической рейке. Рекомендуемая высота вешки-визира - 2 метра;

-

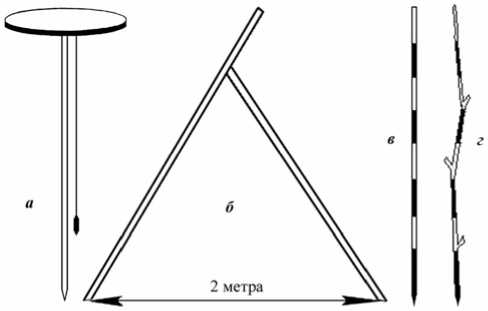

- составление плана-схемы квадратов-выделов регулярной сетки и маркировка или нумерация их на плане (см. рис. 2).

Для картирования колониальных поселений и локальных поливидовых скоплений, а также других густонаселённых территорий рекомендуется размечать квадраты со стороной от 30 до 50 метров. Картирование диффузных немногочисленных скоплений объектов в открытых биотопах можно проводить, используя квадраты со стороной более 50 метров.

Рис. 1. Приспособление для работ по картированию а – столик с отвесом для установки компаса; б – простейшее землемерное устройство;

в, г – вешки-визиры

Рис. 2. План-схема квадратов-выделов (регулярная сетка)

При проведении предварительных работ и при картировании исследователь обязан соблюдать меры предосторожности в целях минимизации ущерба поселениям животных от его присутствия. В этой связи необходимо проводить все работы за минимальное время, однако не перемещаясь в зоне обследования слишком быстро. Рекомендуется идти со скоростью 3-5 км/час, останавливаясь у объектов для записи показаний на 3-5 минут. При необходимости целесообразно предварительно, в течение 2-3 дней, приучать животных к присутствию наблюдателя, спокойно обходя территорию обследования вокруг и пересекая её по диагоналям.

Проведение картирования и учёта объектов . В зависимости от особенностей местообитания, степени беспокойства животных или по другим причинам, можно проводить глазомерную съёмку объектов одному учетчику или одному учетчику с двумя помощниками. Во всех случаях перед началом съёмки в блокнот записывают информацию о дате, времени суток, месте проведения исследований, биотопе, состоянии погоды и других общих или частных условиях.

Вариант 1. Один учётчик обследует квадрат-выдел, постепенно продвигаясь по спирали от периферии к центру. Ширина обследуемой полосы внутри конкретного квадрата-выдела выбирается произвольно для обеспечения максимального числа обнаружений при минимальном времени пребывания в зоне поиска.

Обнаружив объект, исследователь устанавливает около него строго по отвесу столик, помещает на его площадку компас и определяет азимуты на северовосточную и северо-западную вешки-визиры этого квадрата-выдела. Можно брать азимуты и на южные, западные или восточные пары вешек-визиров, но это приведёт к путанице или к неоправданной трате времени при перенесении исходных данных на карту-схему. В блокноте производятся необходимые записи. Например: Квадрат А-1, Объект №1, 20 ° -300 ° (азимуты в градусах). Затем в шифровом виде записывается вся необходимая информация об объекте или наговаривается на диктофон. И то и другое необходимо для максимального сокращения времени нахождения у объекта. Ниже мы приводим пример записей возможных параметров гнёзда и состояния его содержимого (см. рис. 3).

|

- пустое гнездо |

а |

- количество яиц |

|

|

0 |

- сетка степени насиженности кладки |

(b) |

- количество живых птенцов |

|

& |

- ненасиженная кладка |

(c) |

- количество мертвых птенцов |

|

- средняя степень насиженности |

d |

- количество «болтунов» |

|

|

- высокая степень насиженности |

g |

- высота расположения гнезда |

|

|

- вылупление |

f |

- возраст птенцов |

g

- кодированная запись параметров гнезда

(c)d a(b) f

Рис. 3. Пример записи возможных параметров при описании гнезда

Возможны любые шифровые (цифровые, знаковые, цветовые) коды всей необходимой информации, снимаемой с объекта, в зависимости от конкретных задач и целей картирования.

Сходным образом обследуются все квадраты-выделы в последовательности, определённой учётчиком. При картировании колониальных поселений имеет смысл проводить съёмку выделенной территории в течение 3-4 дней или более. При этом ежедневно менять зоны обследуемых квадратов-выделов в шахматном порядке, в целях уменьшения пресса беспокойства и минимизации ущерба животным в их репродуктивных местообитаниях.

Вариант 2 . Один учётчик обследует квадрат-выдел способом, подобным предложенному в варианте 1.

Обнаружив объект, исследователь даёт знак двум ассистентам, находящимся у вешек-визиров какой-либо одной стороны света квадрата-выдела, втыкает свою вешку-визир у объекта (например, всегда с северной стороны, для минимальной системной ошибки картирования) и производит все необходимые записи об объекте в блокноте (см. вариант 1).

В это время ассистенты, каждый в своём блокноте, записывают показания азимута на вешку-визир учётчика. Важно, чтобы нумерация обнаруженных объектов у всех исполнителей работ по картированию строго совпадала. Ассистентам целесообразно всегда располагаться у южных вешек-визиров каждого обследуемого квадрата-выдела.

Пример записи результатов при глазомерной съёмке объектов гнездовых поселений птиц в блокнотах ассистентов и учётчика приведен на рис. 4.

|

Ассистент у юго-западной вешки-визира. Квадрат А-1 (азимуты) |

Ассистент у юго-восточной вешки-визира. Квадрат А-1 (азимуты) |

Учетчик. Квадрат А-1 (кодированные данные) |

|

№ 1, 200 |

№ 1, 3000 |

№ 1, i® 3 |

|

№ 2, 270 |

№ 2, 3200 |

№ 2, ж 4 |

|

№ 3, 430 |

№ 3, 3200 |

№ 3, 3 |

|

№ 4, 140 |

№ 4, 2800 |

№ 4, ж 2 |

|

№ 5, 630 |

№ 5, 3400 |

№ 5, ^ 2(1) |

Рис. 4. Пример записи результатов картирования. Вариант 2

Сходным образом обследуются все квадраты-выделы в последовательности, определённой учётчиком.

При камеральной обработке материалов съёмки и составлении карты-схемы поселений животных или следов их жизнедеятельности данные по всем квадратам-выделам с помощью транспортира графически наносятся на предварительно начерченную сеть квадратов-выделов (регулярную сетку) в желаемом масштабе. Для этой же цели можно использовать графический редактор Photoshop, который дает возможность компьютерного построения подобных карт-схем (по углам наклона направляющих от базовых точек), а так же их многостороннего масштабного, проекционного и пространственного анализа.

Некоторые замечания и рекомендации . 1. Часто пограничные квадраты-выделы не захватывают все объекты, а формирование новых периферийных квадратов занимает неоправданно долгое время, что, в свою очередь, может привести к повышению пресса беспокойства на обитателей обследуемых территорий и причинению дополнительного ущерба. В этом случае объекты, обнаруженные вне зон квадратов-выделов, могут быть привязаны азимутами к вешкам-визирам ближайших квадратов.

-

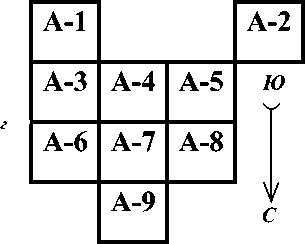

2. Следует также заранее оговорить, к каким из соседствующих квадратов-выделов будут относиться объекты, оказавшиеся на их общих сторонах. Например, при проведении глазомерной съёмки все объекты, оказавшиеся на южных и западных соседствующих сторонах, будут отнесены нами к обследуемому квадрату-выделу, а обнаруженные на северных и восточных сторонах – к соседствующим. Однако периферийные северные и восточные квадраты-выделы должны включать в себя все объекты на их внешних углах и сторонах (см. рис. 5).

-

3. Иногда для глазомерной съёмки всех объектов на относительно большой площади до 20-30 га при низкой или очень низкой их численности достаточно предварительно разместить только несколько вешек-визиров на одной линии (запад – восток или север – юг, в зависимости от условий топографического располо-

- жения территории картирования) без формирования регулярной сетки. При этом расстояние между соседними вешками-визирами может быть 50 и более метров, но всегда желательно, чтобы оно было одинаковым между всеми соседствующими вешками. Обнаруженные объекты привязываются азимутами к ближайшей паре вешек-визиров. Такой вариант, например, оказывается очень удобным при картировании гнёзд различных куликов на открытых пространствах.

-

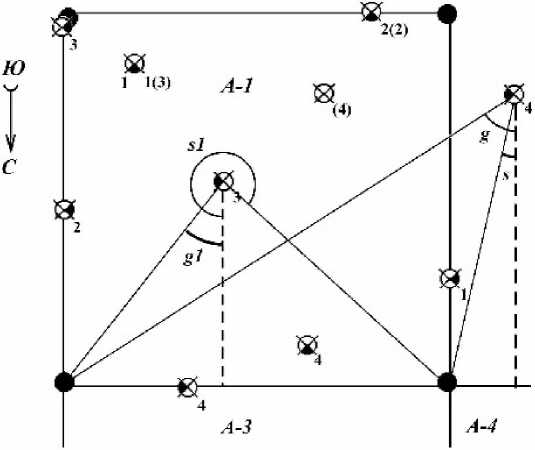

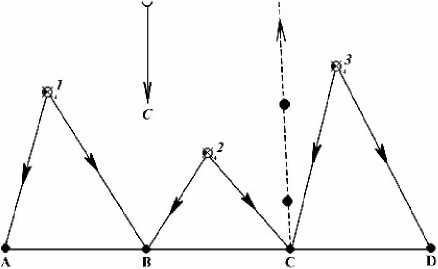

4. Вешки-визиры, в описанном выше случае, можно использовать не только для картирования гнездовых поселений, но и для более эффективного, не тотального, поиска гнёзд. Определённая вешка-визир, из ряда предварительно установленных, принимается за базовую. От неё в направлении предполагаемого места расположения гнезда выстраивается прямой ряд дополнительных вешек-визиров, ориентируясь по которым не трудно найти само гнездо. Предполагаемое же место расположения гнезда определяется по наблюдениям за поведением птицы в бинокль от базовой вешки. Это существенно сужает площадь обследования, экономит время и минимизирует ущерб обитателям (см. рис. 6).

Рис. 5. Карта-схема с азимутами g-g 1 и s-s 1 для двух гнезд внутри и вне квадрата-выдела А-1

А-1 – код квадрата-выдела; ж– гнезда; – вешки-визиры

IO Q'v

Рис. 6. Пример составления карты-схемы немногочисленных поселений птиц и методы поиска гнезд по линиям вешек-визиров

®4 – гнезда 1, 2, 3; • – вешки-визиры; N – предполагаемое гнездо; NC – направление поиска гнезда по дополнительным вешкам-визирам; А,B,C,D – линии базовых вешек визиров;

– азимуты на ближайшие пары вешек-визиров от гнезд

-

5. Всегда желательно накладывать полученные в результате картирования объектов схемы на топографические крупномасштабные карты. Для этого достаточно привязать хотя бы одну вешку-визир из регулярной сети карты-схемы конкретного поселения к любому топографическому ориентиру по азимуту и по расстоянию до него или с помощью GPS (Global Positioning System).

-

6. Для установления максимально точных координат объектов в регулярной сетке квадратов-выделов при их глазомерной съёмке предпочтительнее использовать теодолит.

The method presented allows with the high degree of precision to map at the large scale colonies etc. of various vertebrates and traces of their activity (avian nests aggregations, reproductive concentrations of amphibians, burrows of rodents, molecasts etc.), as well as to collect an accurate and addressed information on the spatial distribution of objects and their characteristics.