К методике выделения посуды одного мастера

Автор: Волкова Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена новым, дополнительным критериям выделения посуды одного мастера. Экспериментально было доказано, что тулово сосуда - наиболее устойчивая его часть. А из его параметров наиболее устойчивым оказался максимальный диаметр. Используя два параметра тулова: его общую пропорциональность и максимальный диаметр, автор выделил из всей посуды Волосово-Даниловского могильника посуду, сделанную по одной и той же форме-модели. Сопоставление сосудов, сделанных по одной форме-модели, с одинаковыми исходным сырьем, составом формовочной массы сосудов и составом шамота в ней позволило выделить посуду одного мастера. Таким образом, предложен еще один критерий для выделения посуды одного мастера: близкие формы-модели, с помощью которых лепились сосуды. Разработанная автором методика выделения посуды гончаров-левшей, с одной стороны, подтвердила правильность методики анализа форм сосудов, а с другой - позволила выявить большее число разных гончаров, посуда которых сопровождала погребенных в могильнике индивидов.

Глиняная посуда, форма-модель, эксперимент, критерии выделения посуды одного мастера, гончар-левша, волосово-даниловский могильник, фатьяновская культура, бронзовый век

Короткий адрес: https://sciup.org/143174577

IDR: 143174577

Текст научной статьи К методике выделения посуды одного мастера

Более 20 лет назад мною была предложена методика выделения посуды одного и того же мастера ( Волкова , 1998. С. 36–43). Под посудой «одного мастера» я понимаю практически идентичные глиняные сосуды. Критерии выделения такой посуды были разработаны по материалам Волосово-Даниловского могильника фатьяновской культуры (исследовались 399 сосудов из 117 погребений). Сосуды, изготовленные одним и тем же мастером, удалось зафиксировать в 13 погребениях этого могильника. Кроме того, были выделены 7 пар погребений, объединенных посудой одного мастера. Во всех этих погребениях были еще сосуды, сделанные и другими гончарами.

-

1 Статья написана в рамках плановой темы № АААА-А18-118011790092-5.

К критериям, по которым можно достаточно надежно выделять посуду одного мастера, относятся следующие:

-

1) очень близкое по составу естественных признаков исходное сырье, из которого сделаны формовочные массы сосудов;

-

2) одинаковые традиции подготовки исходного сырья;

-

3) одинаковые традиции составления формовочных масс сосудов;

-

4) одинаковый рецепт формовочных масс шамота (при его наличии);

-

5) использование одного и того же инструмента при нанесении орнамента;

-

6) сходные традиции работы этим инструментом.

Причем критерии 5 и 6, связанные с орнаментальными технологическими традициями, оказались наиболее существенными при выделении посуды одного мастера. Они в наибольшей степени указывали на индивидуальные особенности гончара. Особенно когда выявлялись орнаментиры с какими-либо специфическими чертами. Здесь следует сделать одно пояснение. Судя по данным этнографии, инструмент, специально сделанный для орнаментации сосудов, в большой степени ценился гончарами и мог передаваться по наследству от отца к сыну или от матери к дочери ( Китицына , 1964. С. 162, 163). Поэтому нельзя исключать случаи, что посуда, определенная нами как изделия одного мастера, на самом деле делалась не одним физическим лицом, а несколькими разными людьми, тесно связанными родственными узами.

В результате проделанной тогда работы выяснилось, что один мастер мог изготавливать посуду разных категорий форм и разных размеров. Но при этом посуда одного мастера чаще всего имеет одни и те же орнаментальные образы и близкие их мотивы. Было высказано предположение, что орнаментальный образ и его мотив могут быть дополнительными критериями при выделении посуды одного мастера.

В последние годы в связи с разработкой методики выделения гончаров-левшей пришлось вновь обратиться к изучению керамических материалов Волосово-Да-ниловского могильника. Сочетание полученных новых данных о гончарах-левшах и результатов экспериментального исследования связи форм-моделей и реальных сосудов расширило список критериев, позволяющих выделять сосуды, изготовленные одним и тем же гончаром.

Анализ форм

Фатьяновцы использовали в быту четыре категории форм глиняной посуды: шаровидные горшки, «амфоровидные» сосуды, кубки и миски. Напомню, что фатьяновские гончары изготавливали сосуды с помощью форм-моделей. Горшки, амфоры и кубки делались из нескольких частей. Их емкости обычно состояли из двух частей. Каждая часть сначала наращивалась в форме-емкости, потом выбивалась на форме-основе чуть большего диаметра, чем форма-емкость. Затем обе части соединялись. В результате получались сосуды шаровидной или эллипсовидной в профиле формы емкости, практически лишенные какой-либо асимметрии. Миски создавались из одной такой части ( Волкова , 1996. С. 48–56).

После такой краткой характеристики ассортимента и базовых приемов изготовления фатьяновской посуды перейдем непосредственно к анализу форм сосудов. Он осуществлялся по методике системного изучения форм глиняных сосудов, впервые предложенной в 1980-е гг. А. А. Бобринским ( Бобринский , 2018. С. 11–25) и позднее развитой Ю. Б. Цетлиным ( Цетлин , 2018. С. 124–179).

Системный анализ форм на первых этапах предполагает выделение групп сосудов по их общей пропорциональности и естественной структуре . Но поскольку фатьяновские сосуды изготавливались с помощью форм-моделей и частично передавали их форму, возникла мысль попытаться, отталкиваясь от анализа форм конкретных сосудов, выделить те сходные формы-модели, по которым они изготовлялись. По сути дела, задача состояла в том, чтобы научиться выделять среди коллекций фатьяновской керамики сосуды, изготовленные по одной и той же форме-модели.

Это заставило обратиться к экспериментальному изучению диапазона случайных колебаний форм сосудов, изготовленных одним мастером по одной форме-модели. Для решения данного вопроса в 2019 г. во время работы в Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства (руководители Н. П. Салугина и И. Н. Васильева) был проведен специальный эксперимент. Суть его состояла в следующем.

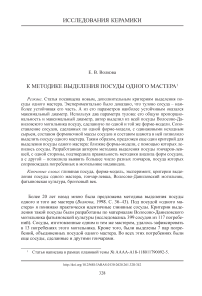

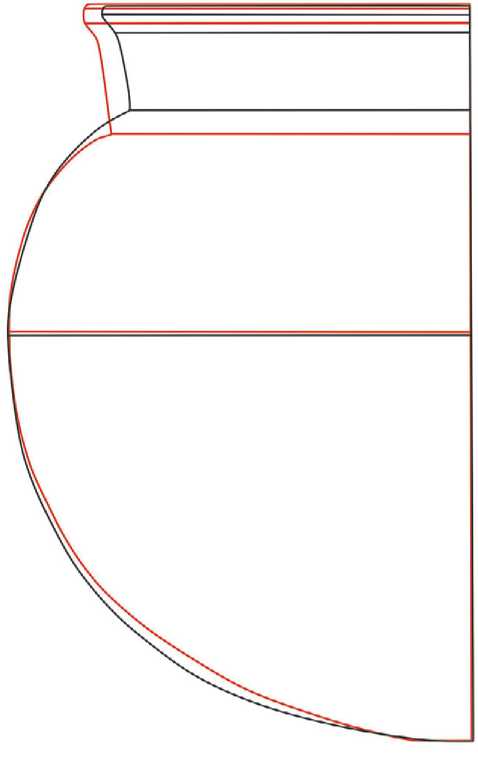

Автор статьи из одинаковой формовочной массы, приближенной по своему составу к фатьяновской, соблюдая фатьяновскую технологию конструирования посуды, изготовил 10 копий фатьяновского сосуда с использованием одних и тех же формы-емкости и формы-основы. Целью эксперимента было выяснить диапазон случайных колебаний форм, сделанных одним и тем же мастером по одной и той же форме-модели. Все экспериментальные сосуды и формы-модели, по которой они делались, были сфотографированы в соответствии с принятыми правилами и подготовлены к дальнейшему анализу их форм (рис. 1).

В результате выяснилось, что наиболее устойчивой частью в экспериментальной серии сосудов является тулово, а самый стабильный размерный показатель – это максимальный диаметр тулова. Сходство диаметра тулова у 10 сосудов, изготовленных по одной форме-модели, составило более 90 %. Сходство высоты тулова было свыше 80 %, сходство сосудов по общей пропорциональности тулова – чуть меньше 80 %.

Стало ясно, что с целью выявления по фатьяновским сосудам одной и той же формы-модели надо проанализировать посуду Волосово-Даниловского могильника по двум показателям: диаметру тулова и его общей пропорциональности (ОПП). При этом анализ ОПП тулова рассчитывался без учета нижнего диаметра, поскольку у круглодонных сосудов диаметр дна плавающий. В данном случае нижний диаметр принимался за точку и ОПП тулова равнялось Нт : Dт.

По этим двум параметрам тулова (ОПП и максимальному диаметру) были выделены группы с близкими моделями, которые отличались друг от друга в рамках выявленного диапазона случайных колебаний. В результате получилось 39 групп у горшков, 13 – у амфор, две – у кубков и две – у мисок. Для уточнения этих групп в рамках каждой из них сосуды реального размера приводились к единому «разрешению размера изображения» в программе Adobe Photoshop и сравнивались путем их попарного наложения друг на друга. В результате такого

Рис. 1. Средний контур форм-моделей и сосудов, изготовленных с их помощью

1 – форма-емкость, 2 – форма-основа, 3–5 – три последних сосуда экспериментальной серии сравнения были выделены группы сосудов, сделанные строго по одной форме-модели.

К этой информации о сходстве форм сосудов по параметрам тулова были добавлены конкретные данные о составе исходного пластичного сырья, формовочных масс и составе шамота каждого сосуда. Таким образом, были выделены сосуды, предположительно изготовленные одним и тем же мастером. К сожалению, критерии отбора таких сосудов по сходству орнаментира к этому анализу не удалось привлечь, так как сосуды были орнаментированы широко распространенными у фатьяновцев традиционными инструментами. К ним относятся тонкие зубчатые или гладкие штампы, которыми наносились торцевые или с небольшим наклоном неглубокие отпечатки на поверхности сосудов. По отпечаткам таких инструментов, лишенных индивидуальных особенностей, невозможно выделять разных мастеров. Случаи, когда традиции по отбору исходного сырья и составлению формовочных масс сосудов и шамота этих сосудов не совпадали, при полном совпадении форм-моделей, интерпретировались мною как передача по наследству одной и той же модели другому мастеру, скорее всего, родственнику.

Всего по изученным материалам Волосово-Даниловского могильника был выявлен 31 гончар, посуда которых присутствует в погребениях. Это оказалось возможным сделать по 56 погребениям, что составляет чуть меньше половины всех погребений. В нескольких случаях, особенно когда посуда «одного мастера» оказывалась в 5–6 погребениях, относительно удаленных по хронологии могильника друг от друга (о хронологии Волосово-Даниловского могильника см.: Волкова , 1998. С. 44–61), можно предполагать как минимум два поколения гончаров одной семьи, гончарные традиции которых и инструментарий оставались неизменными или очень близкими.

Для предпринятого анализа посуды из погребений важны данные не только об относительной хронологии могильника, но и о длительности его функционирования. На могильнике всего раскопано 107 могил с 117 погребениями, возможно, еще около 20 могил было разрушено современным овощехранилищем. Д. А. Крайнов и О. С. Гадзяцкая предполагали, что могильник функционировал в качестве кладбища 150–200 лет ( Крайнов, Гадзяцкая , 1987. С. 38). Но поскольку вся фатьяновская культура существовала, предположительно, около 500 лет, а Волосово-Даниловский могильник относится к ее III (развитому) этапу – XVII–XVI вв. до н. э. (Там же. С. 39), я думаю, что могильник мог использоваться не более 100–125 лет. При отсутствии радиоуглеродных датировок погребений могильника этот вопрос пока остается открытым. Тем не менее выделенное количество гончаров (а их, без сомнения, было больше 31, с учетом, что деятельность одного гончара продолжалась примерно 15–20 лет) позволяет уверенно говорить об одновременной работе не менее 4–5 гончаров. Это может косвенно указывать на существование у фатьяновского населения домашнего доремесленного или ремесленного на заказ сезонного производства.

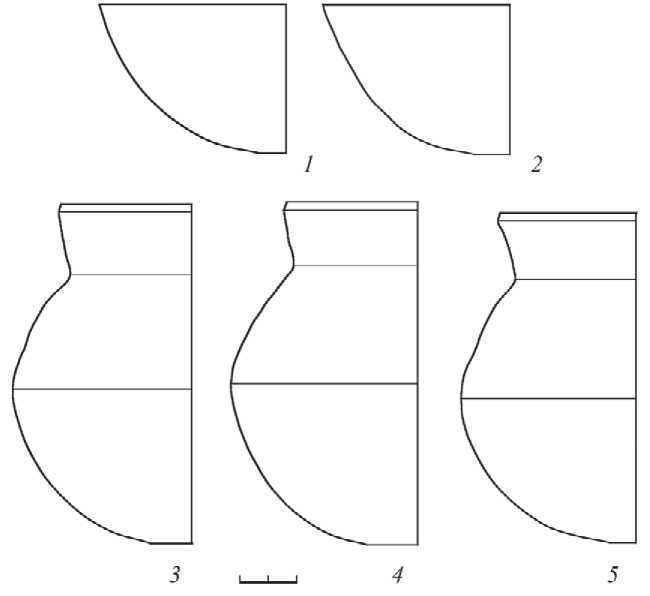

По вновь полученным данным было также проверено высказанное мною ранее предположение, что один мастер наносил на разные сосуды одинаковые или близкие образы и их мотивы. Это действительно проявилось у вновь выделенных мастеров. Особенно интересны в связи с этим два момента: во-первых, случаи, когда гончары предпочитали наносить не самые распространенные, а более редкие орнаментальные образы, во-вторых, то, что для некоторых гончаров было характерно незнание новых для них образов орнамента. Так, для мастера, сделавшего сосуд № 481 из погребения № 69, были новыми образы «группы параллельных переменно-наклонных линий» и «косая решетка», так как при их исполнении он допустил ошибки (рис. 2: 1 ). Приведу в качестве примера для сравнения сосуд из погребения 83, в орнаменте которого отсутствуют какие-либо нарушения в выполнении этих же орнаментальных образов (рис. 2: 2 ).

Поскольку в погребениях часто находился не один, а несколько сосудов, оказалось возможным выявить связи между погребениями, в которых находились сосуды одного и того же мастера. Эти «цепочки» погребений удалось организовать в четыре больших блока, включавших от 6 до 17 погребений (табл. 1–4, все таблицы расположены в конце статьи), три маленьких блока – по 3 погребения в каждом (табл. 5–7), а также 5 пар погребений, объединенных посудой одного мастера (табл. 8). Сюда же вошли 7 пар погребений, выделенных мною ранее по посуде одного мастера ( Волкова , 1998. С. 236–248).

Рис. 2. Сосуды из Волосово-Даниловского могильника (рисунки сделаны по: Крайнов, Гадзяцкая , 1987. С. 106–109)

1 – сосуд с нарушением традиционных орнаментальных образов и их мотивов из погребения № 69; 2 – сосуд из погребения № 83, орнаментированный без каких-либо нарушений традиций выполнения тех же самых орнаментальных образов

Учитывая сделанную мною ранее относительную хронологию могильника и связи между погребениями по разным сосудам, можно наметить наиболее вероятную относительную хронологию погребений в рамках каждого блока. Здесь важно отметить, что блоки 1 и 2 имеют безусловную связь друг с другом благодаря мастеру № 5 из блока 1, оставившему свою посуду в погребениях № 3, 11, 60 и 69, которые входят в оба блока.

Блок 1 (6 гончаров)

71 → 74 = 57 = 3 = 11 = 69 = 9 → 60 = 61 = 63 → 43 = 70 = 107 = 51 → 47 = 582

Блок 2 (5 гончаров)

104 = 88 = 89 = 84 = 3 = 11 = 69 → 60 = 61 = 63 → 80 = 20 → 59

Блок 3 (5 гончаров)

98 = 93 = 5б = 1 = 68 → 103 = 101 = 21

Блок 4 (4 гончара)

24 = 30 = 31 = 45 = 66 → 90

Блок 5 (1 мастер)

100 = 99 → 48

Блок 6 (3 мастера)

72=19→26

Блок 7 (2 мастера)

15 = 41 → 67

Напомню, что выделенные мною ранее 6 хронологических групп были представлены неравномерно по числу погребений. Так, в I, наиболее раннюю, группу попало только одно погребение, в следующую – I–II – 4, в очень большую II – 66 погребений, во II–III – 7, в III – 14, в IV – 11 погребений ( Волкова , 1998. С. 54– 57). Благодаря новым данным о погребениях, связанных между собой посудой одного мастера, удалось в некоторой степени разрушить прежнюю монолитность второй хронологической группы. Например, в хронологической цепочке первого блока, представленной наибольшим числом погребений, во второй хронологической группе выявились три последовательных этапа: 1 этап – 74(II) = 57(II) = 3(II) = 11(II) = 69(II) = 9(II) → 2 этап – 60(II) = 61(II) = 63(II) → 3 этап – 43(II) = 70(II) = 107(II–III) = 51(III) .

Гончары-левши

Анализируя рисунки сосудов из Волосово-Даниловского могильника, я выдвинула гипотезу о том, что некоторые сосуды орнаментировались, а значит и изготавливались, гончарами-левшами. Для ее проверки был организован эксперимент, в котором приняли участие волонтеры: 33 левши и 31 правша. Участники эксперимента наносили на глину специальным орнаментиром, близким фатьянов-скому, три орнаментальных образа с двумя вариантами наклона их отпечатков: 1 – правым (СВ – ЮЗ) и 2 – левым (СЗ – ЮВ). Правши делали это сначала правой рукой, а левши – левой рукой, т. е. в первом случае теми и другими использовалась основная рабочая рука. Затем то же самое они делали неудобной рукой (правши – левой, а левши – правой). После этого все испытуемые оценивали степень удобства нанесения каждого из вариантов орнаментального образа. Первые предварительные результаты анализа этого экспериментального исследования скоро должны быть опубликованы ( Волкова , в печати). Важно, что выдвинутая гипотеза подтвердилась в ходе проведенных экспериментов, и можно уверенно говорить о том, что орнаментальные «ромбы» с левым (СЗ – ЮВ) наклоном отпечатков оставлены на фатьяновской глиняной посуде гончарами-левшами.

Различные образы «ромбов» часто встречаются на фатьяновской посуде. Особенно они распространены в ярославской локальной группе, к которой и относится Волосово-Даниловский могильник. Посуда, орнаментированная ромбами, составляет на этом могильнике 55,3 % от всех орнаментированных сосудов. Из них 14 сосудов были орнаментированы ромбами с левым наклоном (8,6 %).

На могильнике зафиксировано 11 погребений, в которых есть посуда гончаров-левшей. Все они, кроме двух (погр. № 5б и № 14), расположены компактной группой в северо-западной части могильника. Причем в трех погребениях (№ 49, № 51 и № 70) есть по два сосуда, сделанных одним и тем же мастером-левшой, а в погребении № 107 один из сосудов изготовил амбидекстр3 (человек, одинаково владеющий обеими руками), а другой – мастер-левша. Наряду с этим, почти во всех этих погребениях имеются сосуды, созданные мастерами-правшами.

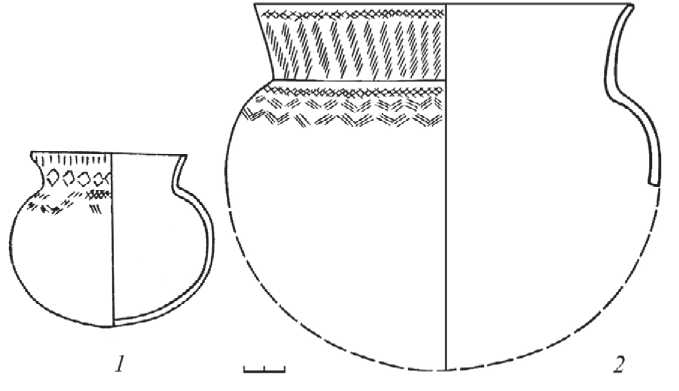

Рис. 3. Два сосуда одного гончара-левши: № 276 (погребение № 43) и № 489 (погребение № 70)

На основании сходства сосудов по исходному пластичному сырью, составу формовочной массы и составу шамота в них, а также использования одинаковых форм-моделей мною была выделена посуда одного и того же гончара-левши. В ряде случаев оказалось возможным также выделить посуду одного мастера-левши, сделанную по формам-моделям разного размера. Так, сосуды № 276 из погребения № 43 и № 489 из погребения № 70 при наложении их средних контуров, приведенных к одной высоте (20 см), друг на друга показали полное совпадение (рис. 3). Всего на могильнике выделились 3 группы погребений с посудой одного мастера-левши. Одна группа объединяет три погребения (№ 43, 51 и 107), остальные по два погребения (№ 43 и 70, № 50 и 53). В отношении погребений каждой из этих групп можно сделать вывод об их одновременности.

Таким образом, по материалам Волосово-Даниловского могильника было выявлено 9 гончаров-левшей, оставивших свою посуду в погребениях. При этом нужно иметь в виду, что эти гончары работали не одновременно. Судя по выделенным мною ранее хронологическим группам могильника, погребения с посудой левшей относятся ко второй, второй-третьей и третьей хронологическим группам. Это позволяет предположить в составе данных групп как минимум два последовательных поколения гончаров-левшей.

Важно отметить, что посуда почти всех гончаров-левшей, кроме двух, оказалась в первом блоке погребений, составленном ранее по формам-моделям. В результате выделения сосудов, изготовленных гончарами-левшами (из погребений № 43 и № 70), к этому блоку добавилось еще два погребения: № 70 и № 57. Всего, с учетом гончаров-левшей, выявлено 35 разных гончаров, посуда которых присутствует в погребениях могильника.

Подводя итоги этого исследования, можно сделать следующие выводы.

-

1. Использование гончаром для изготовления разных сосудов одной и той же формы-модели является еще одним критерием, позволяющим определять посуду, сделанную одним мастером. С помощью этого критерия удалось выделить больше половины погребений, связанных посудой одного мастера. Надежность разработанного метода анализа форм-моделей подтвердили результаты, полученные при изучении сосудов, изготовленных гончарами-левшами.

-

2. Выделение посуды гончаров-левшей позволило дополнить выделенные блоки мастеров включением в них новых погребений могильника.

-

3. Выявленное большое количество гончаров, оставивших свою посуду на могильнике, свидетельствует о домашнем доремесленном или ремесленном на заказ гончарном производстве у фатьяновского населения.

Список литературы К методике выделения посуды одного мастера

- Бобринский А. А., 2018. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 11-25.

- Волкова Е. В. Гончары-левши бронзового века (первые результаты экспериментального исследования) // КСИА. (В печати.)

- Волкова Е. В., 1996. Гончарство фатьяновских племен. М.: Наука. 122 с.

- Волкова Е. В., 1998. Керамика Волосово-Даниловского могильника фатьяновской культуры как исторический источник. М.: Старый сад. 260 с.

- Волкова Е. В., 2010. Новинковские могильники фатьяновской культуры. М.: ИА РАН. 248 с.

- Китицына Л. С., 1964. Примитивные формы гончарства Костромской области // СА. № 3. С. 149-164.

- Крайнов Д. А., Гадзяцкая О. С., 1987. Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье. М.: Наука. 145 с. (САИ; вып. В1-22.)

- Цетлин Ю. Б., 2018. Об общем подходе к методике системного изучения форм глиняных сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 124-179.