К морфологии узорчатого полоза Elaphe dione в Самарской и Ульяновской областях

Автор: Поклонцева А.А., Бакиев А.Г., Четанов Н.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

У узорчатого полоза Elaphe dione из Самарской и Ульяновской областей исследованы внешние морфологические признаки (L.corp., L.cd., L.corp./L.cd., Sq., Ventr., Scd., A., Lab., Temp.). По этим признакам проведен сравнительный внутрипопуляционный анализ самцов и самок, а также межпопуляционный - отдельно для самцов и отдельно для самок. В частности, показано (кроме давно известных половых различий признаков L.corp., L.cd., L.corp./L.cd., Ventr. и Scd.): самцы и самки из одной популяции могут достоверно различаться по среднему числу височных щитков во втором ряду; «самарские» полозы отличаются от «ульяновских» меньшими средними значениями Ventr. и Scd. Описана находка самца-альбиноса в Самарской области.

Внешняя морфология, метрические признаки, фолидоз, альбинизм, самарская область, ульяновская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148200314

IDR: 148200314 | УДК: 591.4:598.124

Текст научной статьи К морфологии узорчатого полоза Elaphe dione в Самарской и Ульяновской областях

-

27, обычно 25; Ventr. 183–206 (самцы), 188-207 (самки); A. 1/1; Scd. 61-72 (самцы), 59-69 (самки) пар; Lab. 7-9, обычно 8; Temp. 2+3, 2+4, реже 1+3, 2+5, 3+4. Позже А.Г. Бакиев и соавторы [2] по данным за период 1995-2009 гг., относящимся к Волжскому, Ставропольскому и Сызранскому районам Самарской области, характеризуют морфологические признаки E. dione следующими цифрами: L.corp. 840 мм (самцы), 990 мм (самки); L.corp. / L.cd. 3,8-5,0 (самцы), 4,2-5,9 (самки); Sq. 2127, обычно 25; Ventr. 183-206 (самцы), 188-212 (самки); A. 1/1; Scd. 61-72 (самцы), 59-69 (самки) пар; Lab. 7-9, обычно 8; Temp. 2+3, 2+4, реже 1+3, 2+2, 2+5, 3+3, 3+4, 3+5, 4+4, 4+5.

Окраска и рисунок тела узорчатых полозов из Самарской и Ульяновской областей во всех публикациях, затрагивающих этих змей, описываются сходным образом. Приведем несколько примеров. «Змея <…> сероватого или буроватого цвета, с четырьмя темными полосами вдоль туловища, темными поперечными пятнами вдоль спины темными полосками от глаза до угла рта и своеобразным рисунком на голове в виде фигурной дуги» [7, с. 87]. «Сверху змея серого цвета, с буроватым или коричневым оттенком. На хребте узкие поперечные пятна темно-бурого или черного цвета. Вдоль туловища нередко четыре несколько размытые продольные полосы. От заднего края глаза до угла рта тянется бурая, окаймленная черным, полоса. На верху головы темные пятна образуют рисунок в виде короны. Брюшная сторона в небольших темных пятнах» [10, с. 152]. «Общий фон окраски верхней части тела узорчатого полоза сероватый или коричневатый, на нём выделяется рисунок из четырёх продольных тёмных полос и разбросанных по бокам и спине тёмных пятен. У молодых экземпляров пятен так много и они располагаются так густо, что полосы среди них почти незаметны» [11, с. 44]. «Верхняя сторона тела серо-буроватая или серовато-коричневая. Вдоль туловища идут про- дольные слабо очерченные бурые полосы. Пара внутренних полос продолжается на хвосте. По хребту тянутся неправильной формы узкие поперечные пятна (бурые, темные, черно-бурые). Брюхо в многочисленных небольших бурых и темных пятнах неправильной формы. Узорчатого полоза легко отличить по темному рисунку на верхней части головы – дугообразной темной полосе между передними краями глаз, за которыми следует сложный узор, переходящий на шею в виде двух темных полос» [17, с. 79].

Цель настоящей статьи заключается в дополнении морфологической характеристики змей данного вида, обитающих в Самарской и Ульяновской областях.

Материал составили результаты промеров тела и подсчета количества щитков на нем, описания окраски и рисунка у узорчатых полозов, отловленных (1995-2010 гг.) в Красноглинском районе г. Самара (Левобережье Волги), в Волжском, Ставропольском, Сызранском районах Самарской области (Самарская Лука) и в Радищевском районе Ульяновской области (Правобережье). Измерялись или подсчитывались следующие морфологические признаки:

L.corp. – длина туловища с головой у выпрямленной змеи (от кончика морды до переднего края клоакального отверстия);

-

L.cd. – длина хвоста (от переднего края клоакального отверстия до кончика хвоста);

L.corp./ L.cd. ;

Sq. – количество чешуй вокруг середины тела (без хвоста), не считая брюшных;

Ventr. – количество брюшных щитков от первого вытянутого поперек щитка на горле до анального щитка, не считая последнего;

Scd. – количество пар подхвостовых щитков, не считая анального;

-

A. – анальный щиток;

Lab. – количество верхнегубных щитков на одной стороне тела;

Temp. – число височных щитков в первом и втором (выше они разделяются знаком «+») рядах на одной стороне тела.

По данным признакам проводили сравнительный анализ: во-первых, внутрипопуляционный самцов и самок, во-вторых, межпопуляционный – отдельно для самцов и отдельно для самок. К сожалению, данные по нескольким экземплярам, нашедшие отражение в наших более ранних публикациях, найти не удалось. Объемы сравниваемых выборок и используемые статистические методы указаны ниже.

МЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ( L.CORP., L.CD. ) И ИХ СООТНОШЕНИЕ ( L.CORP./L.CD. )

Статистические характеристики (объем выборки, минимум–максимум, средняя арифметическая и ее ошибка) указанных выше признаков – отдельно для самцов и самок в трех популяциях – представлены в табл. 1. Результаты сравнительного анализа средних значений в двух наиболее репрезентативных выборках (Самарская Лука и Ульяновская область) с помощью критерия Стьюдента приведены в табл. 2.

Таблица 1. Характеристика метрических признаков E. dione из Самарской и Ульяновской областей

|

Место отлова |

Пол |

Признак |

||

|

L.corp. |

L.cd. |

L.corp./L.cd. |

||

|

N min – max M ± m |

||||

|

г. Самара |

самцы |

1 719 – |

1 161 – |

1 4,5 – |

|

самки |

2 725-990 892,5±167,50 |

2 140-180 160,0±20,00 |

2 5,2-5,5 5,35±0,150 |

|

|

Самарская Лука |

самцы |

33 217-880 626,3±29,85 |

31 48-200 148,4±7,60 |

31 3,7-4,9 4,22±0,053 |

|

самки |

28 175-940 639,6±55,25 |

24 34-185 110,5±11,13 |

24 4,9-6,0 5,37±0,058 |

|

|

Ульяновская область |

самцы |

13 241-750 376,9±57,13 |

13 53-180 87,3±13,42 |

13 3,7-4,9 4,34±0,086 |

|

самки |

10 220-940 671,0±97,10 |

10 50-180 134,1±17,96 |

10 4,0-5,3 4,89±0,119 |

|

Таблица 2. Сравнение выборок E. dione по морфологическим признакам

|

Признак |

Самцы и самки ( t ф ) |

Самарская Лука и Ульяновская область ( t ф ) |

||

|

Самарская Лука |

Ульяновская область |

Самцы |

Самки |

|

|

L.corp. |

0,21 |

2,75 |

4,20 |

0,29 |

|

L.cd. |

2,91 |

2,13 |

4,19 |

1,14 |

|

L.corp./L.cd. |

14,48 |

3,80 |

1,25 |

4,07 |

|

Ventr. |

13,41 |

9,59 |

2,08 |

2,78 |

|

Scd. |

10,34 |

5,77 |

0,20 |

3,28 |

|

Sq. |

1,22 |

– |

– |

– |

|

Lab. справа |

1,31 |

– |

– |

– |

|

Lab. слева |

1,07 |

– |

– |

– |

|

Temp. в первом ряду справа |

0,25 |

0,39 |

0,73 |

0,41 |

|

Temp. в первом ряду слева |

0,36 |

0,00 |

1,65 |

1,59 |

|

Temp. во втором ряду справа |

2,23 |

0,04 |

0,37 |

1,27 |

|

Temp. во втором ряду слева |

1,30 |

0,06 |

0,10 |

0,95 |

Таблица 3. Характеристика небилатеральных меристических признаков фолидоза E. dione из Самарской и Ульяновской областей

|

Место отлова |

Пол |

Признак |

||

|

Ventr. |

Scd. |

Sq. |

||

|

n min – max M ± m |

||||

|

г. Самара |

самцы |

1 194 – |

1 65 – |

1 23 – |

|

самки |

2 199-202 200,5±1,50 |

2 61-63 62,0±1,00 |

2 25 – |

|

|

Самарская Лука |

самцы |

33 183-201 191,5±0,623 |

31 61-73 67,4±0,55 |

25 21-25 24,3±0,22 |

|

самки |

29 198-211 203,7±0,66 |

25 52-64 58,4±0,69 |

26 23-25 24,6±0,16 |

|

|

Ульяновская область |

самцы |

13 198-200 193,9±0,84 |

13 64-70 67,6±0,67 |

13 25 – |

|

самки |

10 201-212 207,3±1,17 |

10 59-66 62,2±0,61 |

6 25 – |

|

Средние и максимальные значения длины туловища с головой L.corp. самцов в каждой из трех выборок (г. Самара, Самарская Лука, Ульяновская область) ниже таковых у самок, но статистически достоверные различия средних между самками и самцами выявлены только в выборке из Ульяновской области (P<0,001). Длина хвоста L.cd. у самцов в среднем выше, по сравнению с самками на Самарской Луке (P<0,01) и в Ульяновской области (P<0,05). Самцы имеют более низкий индекс L.corp./L.cd., достоверно отличаясь от самок по средним значениям в этих же двух выборках (P<0,001 и P<0,01 соответственно). Наши данные подтверждают опубликованные ранее сведения из различных регионов о метрических половых различиях E. dione – у самцов, по сравнению с самками, обычно меньшие значения L.corp. (средние и максимальные) и L.corp./L.cd. (средние, минимальные и максимальные) [4, 18-20, 23 и др.]. По нашим данным, внутри популяции самцы-сеголетки имеют более крупные, чем самки-сеголетки, минимальные размеры тела (см. табл. 1); однако малое число сеголеток в выборках не позволяет торопиться с выводами. Заметим, что самцы в самаролукской выборке превышают самцов в ульяновской выборке по средним значениям L.corp. и L.cd. (P<0,001). У самок с Самарской Луки, по сравнению с самками из Ульяновской области, выше среднее значение индекса L.corp./L.cd. (P<0,001).

МЕРИСТИЧЕСКИЕ НЕБИЛАТЕРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ( VENTR., SCD., SQ., A. )

Во всех выборках самцы отличаются от самок в среднем меньшим количеством брюшных щитков Ventr. и большим – подхвостовых Scd. , что подтверждает многочисленные литературные данные. Различия средних значений обоих признаков у самцов и самок в выборке с Самарской Луки и в выборке из Ульяновской области в высшей степени достоверны ( P <0,001).

Самцы из самаролукской выборки, по сравнению с самцами из ульяновской выборки, имеют более низкое среднее количество брюшных щитков (P<0,05), а самки – Ventr. и Scd. (P<0,01). Полученный нами цифровой материал по этим двум признакам из Самарской области (табл. 2 и 3) плохо вписывается в отмеченные другими авторами [19, 20] географические тенденции изменения числа брюшных и подхвостовых щитков узорчатого полоза. Назовем возможные причины. Во-первых, вероятна длительная изоляция местных популяций. И.С. Башкирóв считал узорчатого полоза третичным реликтом в фауне Жигулевских гор, сохранившимся «на островах, свободных от ледникового покрова, и от водных бассейнов, бравших начало по окраине ледника, и от заливов Каспия того времени» [6, с. 243]. Эта точка зрения не отвергалась позже многими авторами [5, 7, 12, 22 и др.]. Во- вторых, возможна внутривидовая межпопуляционная гибридизация. Дело в том, что известен случай выпуска в 1968 г. в Сокольих и Шелехметских горах (в г. Самара и на Самарской Луке) узорчатых полозов, завезенных из Калмыкии [3, 21]. И не исключено, что выпущенные полозы оставили гибридное с местными полозами потомство.

Необходимо добавить, что статистически достоверных различий по среднему количеству чешуй вокруг середины тела Sq. (см. табл. 3) ни в одном случае не выявлено. Анальный щиток у всех обследованных полозов раздвоен, т.е. A. – 1/1.

МЕРИСТИЧЕСКИЕ БИЛАТЕРАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ (LAB. , TEMP.)

Крайние и средние значения количества верхнегубных и височных щитков приведены в табл. 4.

Достоверные различия средних значений Lab. между сравниваемыми выборками не выявлены. При сравнении выборочных средних Temp. выявлено достоверное различие между самцами и самками с Самарской Луки по количеству височных щитков во втором ряду справа. При этом нулевая гипотеза опровергается на 5%-ном уровне значимости (табл. 2). Во всех известных нам публикациях количество височных щитков у узорчатого полоза рассматривается как независимый от пола признак. Из наших результатов следует, что значения этого признака могут существенно отличаться у самцов и самок внутри одной популяции.

Таблица 4. Характеристика билатеральных меристических признаков E. dione из Самарской и

Ульяновской областей

|

Место отлова |

Пол |

Признак |

|||||

|

Lab. |

Temp. в первом ряду |

Temp. во втором ряду |

|||||

|

Справа |

Слева |

Справа |

Слева |

Справа |

Слева |

||

|

n min – max M ± m |

|||||||

|

г. Самара |

самцы |

1 8 – |

1 8 – |

1 2 – |

1 3 – |

1 2 – |

1 4 – |

|

самки |

2 8-9 8,5±0,50 |

2 8 – |

– |

– |

– |

– |

|

|

Самарская Лука |

самцы |

33 7-8 7,9±0,04 |

33 8 – |

32 1-4 2,3±0,10 |

32 1-4 2,3±0,12 |

32 2-4 3,2±0,12 |

32 2-5 3,4±0,13 |

|

самки |

29 7-9 8,0±0,06 |

29 8-9 8,0±0,03 |

28 2-4 2,3±0,13 |

28 2-4 2,3±0,10 |

28 2-5 3,5±0,12 |

28 3-5 3,7±0,13 |

|

|

Ульяновская область |

самцы |

12 8 – |

12 8 – |

13 2-3 2,2±0,10 |

13 1-3 2,0±0,11 |

13 3-4 3,2±0,12 |

13 3-5 3,5±0,18 |

|

самки |

9 8 – |

9 8 – |

9 2-3 2,2±0,15 |

9 2 – |

9 2-4 3,2±0,22 |

9 3-4 3,4±0,17 |

|

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ (ФА)

ДВУХ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ( TEMP . 1-Й РЯД И TEMP . 2-Й РЯД)

Статистическому анализу подвергнуты два билатеральных признака: количество височных щитков в первом и втором рядах (Temp. 1-й ряд и Temp. 2-й ряд). Изначально рассматривался еще один признак – количество верхнегубных щитков (Lab.), однако в ходе обработки материала ФА для него выявлено не было.

В табл. 5 и 6 и далее в тексте приняты следующие обозначения и сокращения: L и R – соответственно, левая и правая стороны тела; ( L-R ) и | L-R | – величина асимметрии, т.е. разность между величиной признака на левой и правой стороне тела с учетом знака и по абсолютной величине (по модулю); ( L+R ) и ( L+R )/2 – суммарная и средняя величина признака на обеих сторонах тела.

Таблица 5. Данные по билатеральным признакам Temp . 1-й ряд и Temp . 2-й ряд узорчатого полоза с Самарской Луки

|

№ п/п |

Пол |

Величина признака на левой ( L ) и правой ( R ) сторонах тела |

Величина асимметрии признаков |

Величина признака на обеих сторонах тела |

Наличие (1) / отсутствие (0) асимметричного признака |

||||||||

|

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

||||||

|

L |

R |

L |

R |

( L-R ) |

( L-R ) |

( L+R ) |

( L+R ) / 2 |

( L+R ) |

( L+R ) / 2 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

1 |

♀ |

2 |

2 |

5 |

4 |

0 |

1 |

4 |

2 |

9 |

4,5 |

0 |

1 |

|

2 |

♀ |

2 |

2 |

4 |

4 |

0 |

0 |

4 |

2 |

8 |

4 |

0 |

0 |

|

3 |

♀ |

2 |

2 |

5 |

4 |

0 |

1 |

4 |

2 |

9 |

4,5 |

0 |

1 |

|

4 |

♀ |

2 |

2 |

4 |

3 |

0 |

1 |

4 |

2 |

7 |

3,5 |

0 |

1 |

|

5 |

♀ |

2 |

2 |

4 |

3 |

0 |

1 |

4 |

2 |

7 |

3,5 |

0 |

1 |

|

54 |

…♂ |

3 |

2 |

3 |

3 |

1 |

0 |

5 |

2,5 |

6 |

3 |

1 |

0 |

|

55 |

♂ |

3 |

2 |

3 |

3 |

1 |

0 |

5 |

2,5 |

6 |

3 |

1 |

0 |

|

56 |

♂ |

3 |

2 |

3 |

4 |

1 |

-1 |

5 |

2,5 |

7 |

3,5 |

1 |

1 |

|

57 |

♂ |

4 |

3 |

5 |

3 |

1 |

2 |

7 |

3,5 |

8 |

4 |

1 |

1 |

|

58 |

♂ |

4 |

3 |

3 |

4 |

1 |

-1 |

7 |

3,5 |

7 |

3,5 |

1 |

1 |

Таблица 6. Данные по билатеральным признакам Temp . 1-й ряд и Temp . 2-й ряд узорчатого полоза из Ульяновской области

|

№ п/п |

Пол |

Величина признака на левой ( L ) и правой ( R ) сторонах тела |

Величина асимметрии признаков |

Величина признака на обеих сторонах тела |

Наличие (1) / отсутствие (0) асимметричного признака |

||||||||

|

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

||||||

|

L |

R |

L |

R |

( L-R ) |

( L-R ) |

( L+R ) |

( L+R ) / 2 |

( L+R ) |

( L+R ) / 2 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

1 |

♀ |

2 |

3 |

3 |

4 |

-1 |

-1 |

5 |

2,5 |

7 |

3,5 |

1 |

1 |

|

2 |

♀ |

2 |

3 |

4 |

4 |

-1 |

0 |

5 |

2,5 |

8 |

4 |

1 |

0 |

|

3 |

♀ |

2 |

2 |

3 |

3 |

0 |

0 |

4 |

2 |

6 |

3 |

0 |

0 |

|

4 |

♀ |

2 |

2 |

4 |

4 |

0 |

0 |

4 |

2 |

8 |

4 |

0 |

0 |

|

5 |

♀ |

2 |

2 |

4 |

3 |

0 |

1 |

4 |

2 |

7 |

3,5 |

0 |

1 |

|

18 |

♂ |

2 |

2 |

4 |

3 |

0 |

1 |

4 |

2 |

7 |

3,5 |

0 |

1 |

|

19 |

♂ |

2 |

2 |

4 |

4 |

0 |

0 |

4 |

2 |

8 |

4 |

0 |

0 |

|

20 |

♂ |

2 |

2 |

3 |

3 |

0 |

0 |

4 |

2 |

6 |

3 |

0 |

0 |

|

21 |

♂ |

2 |

2 |

3 |

3 |

0 |

0 |

4 |

2 |

6 |

3 |

0 |

0 |

|

22 |

♂ |

3 |

2 |

3 |

3 |

1 |

0 |

5 |

2,5 |

6 |

3 |

1 |

0 |

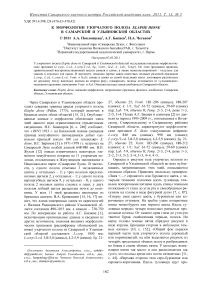

Использование в исследованиях ФА только од- ды, поэтому предпочтительно использование мно-ного признака не позволяет делать надежные выво- жества признаков. При этом каждый дополнитель- ный признак добавляет одну степень свободы к оценке уровня нестабильности развития. В настоящее время известно большое число обобщенных индексов ФА [9], из которых мы будем использовать четыре, различающихся алгоритмами нормировки.

Введем следующие обозначения: Lij, Rij - значения j-го признака (j' = 1, n ) соответственно, слева и справа у i-й особи (i = 1, m), FAj - значение асимметрии j-го признака у i-й особи, bj - дискретизованное значение асимметрии (0 - отсутствие асимметрии j-го признака у i-й особи, 1 - наличие). Большая часть предложенных схем анализа ФА множества признаков представляет собой последо- вательность нескольких этапов, среди которых можно выделить нормирование данных, свертку информации и применение того или иного стати- стического критерия.

Нормирование данных необходимо, когда выяв- лена значимая размер-зависимость асимметрии, либо когда разные признаки имеют разную размер- ность, а также когда имеет место значительная ге- терогенность асимметрии признаков. Чаще всего нормировка производится следующим образом

[13]:

FA ij =

L ij -R ij

( L ij +R .)'

Принципиально иной метод нормировки:

FA = L- R j avgjLj-Rjl ’ где avglLij-Rjl - усреднение по всем выборкам, рассматриваемым в исследовании.

Эта нормировка [24] направлена на то, чтобы снять гетерогенность асимметрии различных признаков. В результате ее применения значения асимметрии оказываются распределены вокруг единицы.

Наиболее простым и распространенным способом свертки является суммирование значений асимметрии всех признаков:

n

FA i = X FA j

.I = 1

где п - число признаков.

В качестве альтернативы этому способу можно рассматривать недавно предложенный метод [8], основанный на алгоритмах современной кристал- лографии:

FA= 1

Особенностью этого метода является нелинейный характер преобразования данных, при котором нормировка производится одновременно со сверткой. Следует отметить, что этот метод нельзя применять в комбинации с нормировкой второго типа.

В статистическом анализе ФА билатеральных признаков выделяют несколько аспектов анализа индивидуальных признаков [9]:

-

• изучение направленности (ненаправленно-сти) асимметрии признака;

-

• проведение теста на идеальную ФА;

-

• изучение зависимости величины асимметрии признака ( L-R ) от величины (размера) признака на обеих сторонах тела ( L+R ) или ( L+R )/2;

-

• изучение степени коррелированности величины асимметрии разных признаков, используемых в обобщенной оценке ФА организма;

-

• изучение наличия (отсутствия) половых различий асимметрии признаков.

На завершающем этапе исследования необходимо провести обобщенную оценку ФА.

Проверка нормальности распределения данных. Для выбора адекватных методов исследования на предварительном этапе был проведен анализ вида распределения асимметрии изучаемых признаков. Статистический анализ распределения значений асимметрии билатеральных признаков узорчатого полоза у самцов и самок из двух популяций (столбцы 7 и 8 в табл. 5 и 6), выполненный с использованием критериев согласия Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка, показал, что характер распределения большинства полученных выборок значимо отличается от нормального. Исключение составляет лишь выборка Temp . 2-й ряд самцов из Ульяновской области. Это приводит нас к необходимости в дальнейшем использовать непараметрические методы статистического анализа.

Проверка направленности асимметрии. Отсутствие направленности асимметрии выражается в том, что распределение различий признака на левой и правой стороне является статистически однородным и приблизительно симметрично расположенным относительно нулевого значения. Проверку направленности ФА проводили с использованием рангового критерия сдвига Уилкоксона, т.е. в случае принятия нулевой гипотезы о статистической однородности показателей ФА ( Р >0,05) принималось предположение о флуктуирующем характере асимметрии, а при альтернативе делался вывод о том или ином типе ее направленности. Статистически значимые различия ( Р <0,05) не были выявлены ни в одном случае, это позволяет считать, что все изучаемые признаки проявляют ФА.

Тестирование на идеальную ФА. Тест на идеальную ФА включает проверку гипотезы о наличии у признаков явления антисимметрии. Явления ФА и антисимметрии не являются антагонистами и нечетко различимы в пределах одного и того же признака, однако выделение именно ФА имеет важное экологическое значение для оценки нормы генотипической гетерогенности организмов и стабильности их развития [26].

Таблица 7. Корреляционный анализ связи между величинами билатеральных признаков и асимметриями этих признаков у узорчатого полоза (ранговый коэффициент корреляции Спирмена, rs )

|

Пол |

Пары признаков |

Самарская Лука |

Ульяновская область |

||

|

Г |

p |

Г |

p |

||

|

Самцы |

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,460 |

0,010 |

0,000 |

1,000 |

|

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( L ) |

0,101 |

0,597 |

0,000 |

1,000 |

|

|

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( R ) |

0,036 |

0,849 |

0,000 |

1,000 |

|

|

Temp. 2-й ряд ( L ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,266 |

0,155 |

0,066 |

0,830 |

|

|

Temp. 2-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( R ) |

0,180 |

0,340 |

0,255 |

0,401 |

|

|

Temp. 2-й ряд ( R ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,236 |

0,209 |

0,778 |

0,002 |

|

|

Temp. 1-й ряд (| L - R |) и Temp. 2-й ряд (| L - R |) |

0,157 |

0,407 |

-0,110 |

0,721 |

|

|

Самки |

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,300 |

0,120 |

— |

– |

|

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( L ) |

0,134 |

0,496 |

— |

– |

|

|

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( R ) |

0,050 |

0,801 |

— |

– |

|

|

Temp. 2-й ряд ( L ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,160 |

0,417 |

0,060 |

0,879 |

|

|

Temp. 2-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( R ) |

0,140 |

0,478 |

0,387 |

0,303 |

|

|

Temp. 2-й ряд ( R ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,512 |

0,005 |

0,694 |

0,038 |

|

|

Temp. 1-й ряд (| L - R |) и Temp. 2-й ряд (| L - R |) |

-0,064 |

0,747 |

0,060 |

0,879 |

|

|

Самцы+самки |

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,390 |

0,002 |

0,000 |

1,000 |

|

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( L ) |

0,092 |

0,493 |

0,000 |

1,000 |

|

|

Temp. 1-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( R ) |

0,012 |

0,927 |

0,000 |

1,000 |

|

|

Temp. 2-й ряд ( L ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,206 |

0,120 |

0,064 |

0,776 |

|

|

Temp. 2-й ряд ( L ) и Temp. 2-й ряд ( R ) |

0,177 |

0,184 |

0,310 |

0,160 |

|

|

Temp. 2-й ряд ( R ) и Temp. 1-й ряд ( R ) |

0,324 |

0,013 |

0,729 |

< 0,001 |

|

|

Temp. 1-й ряд (| L - R |) и Temp. 2-й ряд (| L - R |) |

0,053 |

0,693 |

-0,057 |

0,800 |

|

Индикатором антисимметрии служит отрицательный эксцесс к распределения различий между сторонами ( L-R ) либо ( L-R )/( L+R )/2. При к > 0 предположение о наличии антисимметрии отклоняется и принимается гипотеза о флуктуирующем характере асимметрии. К сожалению, использование строгих параметрических критериев для статистической оценки отрицательности эксцесса не всегда применимо из-за их чувствительность к малому размеру выборок, низкой мощности и предпосылок о нормальности распределения. Поэтому мы в своем анализе воспользовались табулированными критическими значениями эксцесса [25].

Превышение критических значений эксцесса отмечено для признака Temp. 1-й ряд у самок и объединенной выборки с Самарской Луки, а также для признака Temp . 2-й ряд выборки у самцов и объединенной выборки из Ульяновской области. Однако во всех случаях эксцесс положителен, это позволяет считать, что антисимметрия у анализируемых признаков отсутствует.

Проверка размер-зависимости. Изучение зависимости величины асимметрии признака от его величины является важным этапом статистического анализа, так как в случае ее выявления необходимо применение прямого нормирования асимметрии с учетом размера признака или использование алгоритмов, подразумевающих подобное нормирование .

Для выявления размер-зависимости нами использован непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена. При этом проверялась гипотеза о наличии значимой связи между абсолютными значениями асимметрии | L-R | и средним размером признака ( L+R )/2 – см. столбцы 7-8 (по модулю) и 10, 12 в табл. 5 и 6.

Результаты анализа свидетельствуют, что статистически значимая ( P <0,05) корреляционная связь представленных популяций наблюдается в ряде случаев: для признака Temp . 1-й ряд в случае выборок самцов и самок с Самарской Луки, а также для объединенных выборок из обоих районов; для признака Temp . 2-й ряд – у самцов как с Самарской Луки, так и из Ульяновской области.

Поскольку нами была выявлена достоверная размер-зависимость для нескольких признаков, в дальнейшем (кроме специально оговариваемых случаев) была использована нормировка вида | L-R |/( L+R ). Она позволяет получить значение асимметрии в интервале 0÷1, удобном для сравнительного анализа, что в равной степени применимо как для проявляющих, так и для не проявляющих размер-зависимость признаков.

Проверка коррелированности признаков и их асимметрии. Для более точной и объективной оценки ФА предпочтительнее использовать не один какой-нибудь отдельный признак, а их ортогональный комплекс. Для оценки ортогональности изучаемых нами признаков: Temp . 1-й и 2-й ряды необходимо выявить уровень их взаимной корре-лированности между собой: чем меньше коррелируют эти признаки, тем более четкую и обоснованную оценку можно дать уровню обобщенной ФА. В случае, если выявлена сильная корреляция между ними, необходим подбор других признаков для обобщенной оценки ФА.

Для проверки гипотезы об отсутствии корреляционной связи данных, приведенных в столбцах 38 табл. 5 и 6, использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Результаты статистического анализа представлены в табл. 7.

Вполне ожидаемо, что исходные значения признаков на левой и правой сторонах тела у самок и объединенных выборок с Самарской Луки статистически значимо коррелируют. В то же время исходные значения разных признаков, равно как и величины их асимметрии, в большинстве случаев не показывают тесной связи между собой (табл. 7). Исключение составляет скоррелированность между признаками справа в ряде случаев. Однако, несмотря на этот факт, мы можем использовать оба признака для комплексного изучения ФА.

Проверка половых различий. Обоснованная интегральная оценка уровня ФА на всем массиве данных возможна при отсутствии влияния факторов, вызывающих гетерогенный характер объединяемых выборок и искажающих формируемые выво- ды. Таким фактором могут явиться половые различия признаков и показателей их асимметрии.

Вопрос о половых различиях ФА билатеральных признаков рассматривался нами в двух аспектах. Во-первых, проверялась гипотеза об отсутствии половой гетерогенности средней величины асимметрии признаков (столбцы 10 и 12 табл. 5 и 6) с использованием критерия Данна, во-вторых, выявлялось наличие половых различий в частоте проявления асимметричности каждого из признаков при помощи критерия χ2.

Таблица 8. Обобщенные оценки ФА выборок узорчатого полоза

|

Алгоритм |

Самарская Лука |

Ульяновская область |

Q |

p |

|

mn FA 1 = 1 ∑∑ b ij n X m i = i j = 1 ‘ (Захаров и др., 2000) |

0,483 |

0,318 |

1,735 |

0,083 |

|

FA 2 = 1 ∑ m ∑ n L ij -R ij n X m i . ,, . , avgL , -R,\ (Leung et al., 2000) |

1,111 |

0,708 |

1,733 |

0,080 |

|

FA 3 = 1 ∑ m ∑ n L ij -R ij n x m ( L+R ) i = 1 j = 1 X ij ij / (Захаров и др., 2000) |

0,085 |

0,060 |

1,266 |

0,206 |

|

1 m - 2 ^ L„ x R„ FA= 1 - 1 ∑ ij ij 4 mi;^ X L + R i, (Гелашвили и др., 2001) |

0,032 |

0,022 |

1,325 |

0,185 |

Использование непараметрического критерия Данна, применяемого для множественного сравнения выборок разного объема (Bonferroni-Dunn post hoc test), показало, что статистически значимые ( P <0,05) половые различия для средней величины асимметрии для обеих выборок отсутствуют как по рассматриваемым нами признакам.

Применение критерия χ2 для анализа частоты проявления асимметричности каждого признака также показало отсутствие достоверных половых различий. Таким образом, для обобщенной оценки ФА выборок узорчатого полоза мы можем применять объединенные выборки.

Интегральная оценка ФА. Описанный выше статистический анализ индивидуальных признаков ФА определил общую схему интегральной оценки исследуемых выборок узорчатого полоза по всему комплексу показателей. Поскольку достоверные половые различия по средней величине асимметрии не были выявлены, то сравнение проводилось лишь по географическому признаку.

Выполненный статистический анализ (табл. 8) различий в интегральной величине ФА по комплексу признаков у объединенных выборок из Ульяновской области и Самарской Луки показал отсутствие достоверных различий по всем алгоритмам.

Для анализа частоты встречаемости асимметричных признаков в исследуемых биотопах в объединенных выборках по критерию χ2 были использованы данные табл. 9.

Таблица 9. Частота встречаемости асимметричных признаков в популяциях узорчатого полоза

|

Место отлова |

Пол |

Объем выборки |

Признаки |

|||

|

Temp . 1-й ряд |

Temp . 2-й ряд |

|||||

|

Число асимметричных признаков |

Число симметричных признаков |

Число асимметричных признаков |

Число симметричных признаков |

|||

|

Самарская Лука |

самцы |

30 |

12 |

18 |

18 |

12 |

|

самки |

28 |

9 |

19 |

17 |

11 |

|

|

самцы+ самки |

58 |

21 |

27 |

35 |

23 |

|

|

Ульяновская область |

самцы |

13 |

4 |

9 |

4 |

9 |

|

самки |

9 |

2 |

7 |

4 |

5 |

|

|

самцы+ самки |

22 |

6 |

16 |

8 |

14 |

|

Таблица 10. Статистический анализ географических различий частоты встречаемости асимметричных признаков узорчатого полоза (критерий χ2 )

|

Пол |

Признаки |

χ2 |

р |

|

Самцы+самки |

Temp . 1-й ряд |

1,103 |

0,587 |

|

Temp . 2-й ряд |

2,788 |

0,190 |

Результаты сравнения представлены в табл. 10. Статически значимые различия обнаружены не были. Таким образом, по частоте встречаемости асимметричного проявления исследуемых признаков выборки являются однородными.

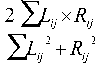

Рис. Альбинос E. dione из коллекции пресмыкающихся Института экологии Волжского бассейна РАН

АЛЬБИНИЗМ

2 мая 2010 г. на территории кооператива «Лада» близ с. Переволоки Сызранского района Самарской области обнаружена мертвая змея светло-розового цвета с едва заметным рисунком. Выяснилось, что ее убил дачник, испугавшийся «розовой гремучей змеи». При детальном изучении удалось установить, что это – самец узорчатого полоза E. dione. В связи с тем, что голова змеи была раздроблена камнем, можно указать лишь приблизительную длину туловища с головой L.corp. – 235 мм. Длина хвоста L.cd. – 55 мм. Размеры соответствуют таковым у годовалых особей E. dione. Число брюшных щитков Ventr. – 191, число подхвостовых щитков Scd. – 67, число чешуй вокруг середины тела Sq. – 25. Альбинос хранится в коллекции пресмыкающихся Института экологии Волжского бассейна РАН, инвентарный номер RO 215/605 (рисунок).

Остальные узорчатые полозы из Самарской и Ульяновской областей имели типичную окраску и рисунок тела.

Список литературы К морфологии узорчатого полоза Elaphe dione в Самарской и Ульяновской областях

- Бакиев А.Г. Узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas, 1773)//Бакиев А.Г., Гаранин В.И., Литвинов Н.А., Павлов А.В., Ратников В.Ю. Змеи Волжско-Камского края. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2004. С. 45-49.

- Бакиев А.Г., Маленев А.Л., Зайцева О.В., Шуршина И.В. Змеи Самарской области. Тольятти: Кассандра, 2009. 170 с.

- Бакиев А.Г., Ратников В.Ю. История формирования ареала узорчатого полоза Elaphe dione и современное распространение вида в Волжском бассейне//Изв. Самар. НЦ РАН. 2003. Спец. вып. «Актуальные проблемы экологии». Вып. 2. С. 313-316.

- Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г., Рустамов А.К., Щербак Н.Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. М.: Просвещение, 1977. 414 с.

- Баринов В.Г. Исследование герпетофауны Самарской Луки//Экология и охрана животных: Межвуз. сб. Куйбышев, 1982. С. 116-129.

- Башкиров [И.С.] Ив. О степной гадюке (Coluber renardi Christ.) в Татреспублике//Тр. Студ. Науч. Кружка «Любители природы» в г. Казани. Казань, 1929. Вып. 3. С. 143-144.

- Гаранин В.И. Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края. М.: Наука, 1983. 175 с.

- Гелашвили Д.Б., Краснов А.К., Логинов В.В. и др. Методологические и методические аспекты мониторинга здоровья среды государственного природного заповедника «Керженский»//Тр. ГПЗ «Керженский». Н. Новгород, 2001. Т. 1. С. 287-325.

- Гелашвили Д.Б., Якимов В.Н., Логинов В.В., Епланова Г.В. Cтатистический анализ флуктуирующей асимметрии билатеральных признаков разноцветной ящурки Eremias arguta//Актуальные проблемы герпетологии и токсикологии. Вып. 7. Тольятти, 2004. С. 45-59.

- Горелов М.С. Земноводные и пресмыкающиеся Самарской области, нуждающиеся в охране (Страницы Красной книги Самарской области)//Бюл. «Самарская Лука». 1992. № 3. С. 148-154.

- Губернаторова И.В., Губернаторов А.Е. Пресмыкающиеся Самарской Луки (справочное пособие). Жигулевск: ЭПЦ «Самарская Лука», 2002. 56 с.

- Жуков В.П. Изменчивость щиткования у узорчатого полоза (Elaphe dione) на Самарской Луке//Бюл. «Самарская Лука». 1992. № 3. С. 191-193.

- Захаров В.М., Баранов А.С, Борисов В.И. и др. Здоровье среды: методика оценки. Оценка состояния природных популяций по стабильности развития: методологическое руководство для заповедников. М.: Центр экологической политики России, 2000. 66 с.

- Кривошеев В.А. О находках узорчатого полоза (Elaphe dione) на территории Ульяновской области//Змеи Восточной Европы: Материалы междунар. конф. Тольятти, 2003. С. 46-47.

- Кривошеев В.А. Полоз узорчатый Elaphe dione (Pallas, 1773)//Красная книга Ульяновской области (грибы, животные). Т. 1. Ульяновск: УлГУ, 2004. С. 162-163.

- Кривошеев В.А. Кадастр фауны: амфибии и рептилии Ульяновской области. Экология и охрана. Ульяновск: УлГУ, 2006. 234 с.

- Кривошеев В.А. Кадастр фауны: амфибии и рептилии Ульяновской области. Экология и охрана. Ульяновск: Издательская группа «Артишок», 2008. 228 с.

- Курячий К.В., Тупиков А.И. Новые данные об узорчатом полозе (Elaphe dione Pallas, 1773) в Донецкой области//Проблеми екологiï та охорони природи техногенного регiону. Донецк: ДонНУ, 2009. № 1 (9). С. 104-109.

- Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Распространение и особенности биологии узорчатого полоза (Colubridae, Reptilia) в Поволжье//Герпетологический вестник. Львов, 2000. № 3-4. С. 14-23.

- Табачишин В.Г., Шляхтин Г.В., Завьялов Е.В., Старожилова Д.А., Шепелев И.А. Морфометрическая дифференциация и таксономический статус пресмыкающихся сем. Colubridae и Viperidae//Фауна Саратовской области: Сб. науч. тр. Т. 1, вып. 2. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1996. С. 39-70.

- Шапошников В.М. Полоз узорчатый Elaphe dione (Pallas, 1773)//Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Тольятти: Кассандра, 2009. С. 245.

- Юргенсон П.Б. Опыт зоогеографического анализа фауны Жигулей и Самарской Луки//Эколого-фаунистические исследования в заповедниках. М., 1981. С. 119-129.

- Яковлева И.Д. Пресмыкающиеся Киргизии. Фрунзе: Илим, 1964. 272 с.

- Leung В., Forbes M.R., Houle D. Fluctuating asymmetry as a bioindicator of stress: Comparing efficacy of analyses involving multiple traits//Amer. Naturalist. 2000. V. 155. P. 101-115.

- Palmer A.R., Strobeck C. Fluctuating Asymmetry Analysis Revisited//Developmental Instability (DI): Causes and Consequences. New York: Oxford Univ. Press, 2003. P. 279-319.

- Whitlock M. The heritability of fluctuating asymmetry and genetic control of developmental stability//Proc. R. Soc. Lond. B. 1996. V. 263. P. 849-854.