К нахождению J-интеграла для трещиноподобного дефекта твердого тела в виде физического разреза в конечно-элементном представлении

Автор: Глаголев В.В., Глаголев Л.В., Лутхов А.И.

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается трещиноподобный дефект в виде физического разреза с характерной толщиной в линейно упругой среде. Толщина физического разреза рассматривается в качестве линейного параметра. Для внешней нагрузки методом конечных элементов определено напряженно-деформированное состояние окрестности физического разреза, допускающее отличные от нуля вектора напряжений на свободной поверхности. На основе термомеханического соотношения определена энергетическая характеристика типа J-интеграла, включающая вектора напряжений на свободной поверхности окрестности трещиноподобного дефекта, в виде трех аддитивных интегральных слагаемых. Выделена часть энергетической характеристики на торцевой поверхности физического разреза и слагаемые на сопрягаемых к торцу берегах. На основе решения в конечно-элементном комплексе ANSYS для физического разреза и модели представления среды на продолжении физического разреза в виде слоя с однородным по толщине распределением напряженно-деформированного состояния решены задачи нагружения физического разреза нормальным разрывом и поперечным сдвигом. Проведено сравнение энергетической характеристики при стремлении линейного параметра к нулевому значению к значениям J-интеграла для представления трещины в виде математического разреза. Получено соответствие значения J-интеграла для математического разреза рассмотренной энергетической характеристики при относительно малом значении линейного параметра. При этом ее часть на торцевой поверхности, в зависимости от рассматриваемой модели, составляет более шестидесяти процентов. Для физического разреза с использованием модели слоя показана близость исследуемой характеристики к значению J-интеграла для математического разреза при существенно меньшем значении модуля упругости материала слоя по отношению к основной среде. При этом влияние не торцевых слагаемых энергетической характеристики уменьшается.

J-интеграл, математический разрез, трещиноподобный дефект, физический разрез, линейный параметр, метод конечных элементов, коэффициент интенсивности напряжений, условие свободной поверхности

Короткий адрес: https://sciup.org/146283111

IDR: 146283111 | УДК: 539.375 | DOI: 10.15593/perm.mech/2025.2.03

Текст научной статьи К нахождению J-интеграла для трещиноподобного дефекта твердого тела в виде физического разреза в конечно-элементном представлении

ВЕСТНИК ПНИПУ. МЕХАНИКА № 2, 2025PNRPU MECHANICS BULLETIN

Исследование прочностных характеристик твердых тел связано с соответствующей моделью разрушения и анализом напряженно-деформированного состояния (НДС). Как правило, процесс разрушения связан с зарождением и ростом трещиноподобных дефектов. В этом случае одним из основным модельных представлений рассматриваемых дефектов является математический разрез. Математический разрез в упругом теле связан с сингулярностью поля напряжений в вершине трещины и в случае линейно упругой среды приводит к асимптотическим решениям [1; 2], связанными с коэффициентами интенсивности напряжений (КИН) [3; 4]. Предельные значения КИН формируют силовой критерий разрушения [5] и энергетический критерий [6; 7], который может быть ассоциирован с инвариантным контурным интегралом ( J -интегралом) [8–10], связывающим берега математического разреза, свободные от внешней нагрузки. Нахождение предельных характеристик трещиностойко-сти, связанных с соответствующим модельным представлением, для однородных [11–13] и композиционных материалов [14–17] определяют подходы экспериментальной механики разрушения [18]. Для нахождения КИН применяют аналитические и численные методы расчета [19–22].

Одним из подходов к нахождению НДС в настоящее время является метод конечных элементов (МКЭ) [23;

24]. В этом случае процессу разрушения может быть сопоставлено последовательное удаление конечных элементов [25; 26], формирующее трещиноподобный дефект, который может быть рассмотрен в качестве физического разреза с характерной толщиной δ0 . В силу того что МКЭ основан на вариационной и, следуя терминологии [27], «ослабленной» постановке задачи, соответствующее решение может приводить к появлению векторов напряжений на свободных поверхностях. Данное обстоятельство имеет место в окрестностях концентраторов напряжений, к которым можно отнести и угловые точки физического разреза.

Формирование энергетической характеристики

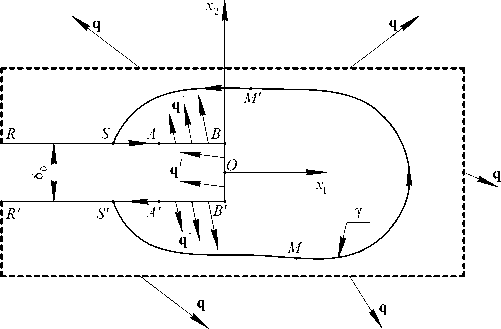

Рассматривается нагружение упругого тела с дефектом в виде физического разреза толщиной δ0 внешней нагрузкой q , приводящей к равновесию тела. Для определения НДС предполагается использование МКЭ. Отметим, что, несмотря на наличие сингулярных точек в тупиковой области физического разреза, конечно-элементное решение задачи для фиксированного разбиения будет приводить к регулярному распределению НДС в окрестности физического разреза. На рис. 1 показана окрестность физического разреза, где точки B и B ’ являются концентраторами напряжений.

Рис. 1. Физический разрез в упругом теле

Fig. 1. Physical section in an elastic body

J i = J I n 1 V - q •

xB

=0,5 J xA

γ2

. d u 2

22 d x 1

x A ' ( d u2

+ 0,5 1 ^ 22 2 d x, x B ' 1

- 80v + 0,5 j I c

- 80/2 v

S u |, 3- I d Y 2 = d X 1 J

d u,

12 1

d x 1

d u,

12 1

d x 1

dx1 + x2 =8g/2

dx1 - x 2 =-8o/2

д щ du,

' 12 a + °11 2

d x 1 d x 1

dx 2,

X i = 0

1 δ0 2

где v = — j" v| 0 dx2 - средняя по торцу удельная сво-

80 -4/2

Условие свободной поверхности для узловых точек физического разреза и его торцевой части в рамках конечно-элементной постановки задачи задастся равенством нулю узловых сил, что приводит к наличию векторов напряжений, получаемых в рамках конечно-элементного решения в окрестности физического разреза. Обозначим векторы напряжений, получаемых на частях границ физического разреза в результате решения: q + =- c12 e 1 - c22 e 2 (на AB ), q - = c12 e 1 + o22 e 2 (на A ’ B ’), где σ ij – компонента тензора напряжений; i , j = 1, 2; e i – вектор ортонормированного базиса. На торце физического разреза вектор напряжений будет равен: q l = - c11 e 1 - c12 e 2. Полагаем, что на границах RA и R ’ A ’ векторы напряжений нулевые и соответствуют условиям свободной поверхности.

Запишем термомеханическое соотношение [8]:

nV - q Y-^ u | d Y = 0, (1)

O x x 1 J

бодная энергия.

С учетом последнего выражения из (2) приходим к представлению:

"B (

J = 80v - 0,5 j c22 xA V

x A ' /

- 0,5 J I c 22

xB' v

$1

Y V

где ψ – удельная (к единице объема) свободная энергия;

n 1 – проекция вектора нормали к поверхности контура на направление оси x 1 ; γ – замкнутый контур B ’ A ’ S ’ MM ’ SABB ’, показанный на рис. 1, проходящий по свободной поверхности SA и A ’ S ’; q γ – распределенная по контуру нагрузка; u – поле перемещений на контуре.

Представим (1) в виде суммы двух контурных интегралов:

J + J 1 = 0, (2)

где J = J ^w- q -dU d Y i ; J 1 = J ^ ^у - q • d U^ ; Y 1 —

контур S ’ MM ’ S ; γ2 – контур SABB ’ A ’ S ’.

Рассмотрим нахождение первого слагаемого в (2) посредством определения интеграла J 1 в рамках модели линейно упругой среды:

d u2

—2 + c d x 1

d u2

—2 + c

d x 1

d u 1 d x 1

dx 1

x 2 = 80/2

-

d u 1

d x 1

dx 1

x 2 =- 8c/2

-

80/2 Л

- 0,5 J I c 12

- 80/2 v

d u 2 d u1

--+ c 11 — d x 1 d x 1

dx 2.

x 1 = 0

Отметим, что если граничные напряжения на торце и границах удовлетворяют условию свободной поверхности, то из (3) приходим к выражению J = 80V , полу-

ченному в [28].

Использ уя связь: V = 0,5 1 а1Л1 + a22e22+ c 2| d u 2 + ^ 1

V V d x 1 d x 2

из представления (3) приходим к выражению:

80/2 (

J = 0,5 I I c22e22 + c12

- 80/2 V

d u

2 + C12£11 d x 1

x A '

-0,5 J xB'

d u 2

+ 0 12 ^ 11 d x 1

,

d u 1

d x 2

dx 2

x 1 = 0

dx 1

x 2 = 8c/2

-

-

dx 1 .

x 2 =- 8g/2

При стремлении 80 ^ 0 физический разрез переходит в математический. При этом трещиноподобный дефект может быть рассмотрен в виде трещины Гриффитса [6]. В этом случае при отсутствии нагрузки на берегах разреза значение J в (2) является J -интегралом Черепанова – Райса [8; 9], значение которого может быть вычислено посредством КИН. Рассмотрим вычисление (4) в рамках МКЭ в программном комплексе ANSYS [29] и модели с тонким слоем на продолжении физического разреза [30] при нагружении трещиноподобного дефекта по моде I и II.

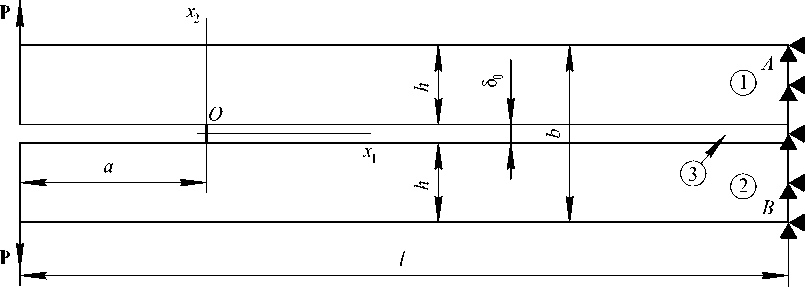

Рис. 2. Модель ДКБ-образца

Fig. 2. Model of the specimens of the double hammer beam

При этом исследуем влияние второго и третьего слагаемого в правой части (4) для различных длин участков интегрирования.

Постановка задач нагружения трещиноподобного дефекта

Рассматриваются задачи в линейно упругой постановке в состоянии плоской деформации. На рис. 2 представлена схема нагружения трещины нормальным разрывом в виде двойной консольной балки (ДКБ) со следующими геометрическими характеристиками: длина образца l = 0,2 м, длина трещины a = 0,05 м, ширина ДКБ-образца b = 0,1 м, ширина консоли h = ( b - 80 ) /2 , где δ0 – варьируемая толщина физического разреза. Тела 1 и 2 соединены адгезионным слоем 3 и имеют следующие механические характеристики: E = 2∙1011 Па, коэффициент Пуассона v = 0,3. При решении задачи рассматривались два случая: случай № 1 – адгезионный слой 3 имеет аналогичные телам 1 и 2 механические свойства (однородное тело с вырезом в виде физического разреза); случай № 2 – адгезионный слой 3 имеет следующие характеристики: модуль упругости E adh = 2∙109 Па, коэффициент Пуассона v adh = 0,3 (слоистый композит). На консоли ДКБ-образца действуют внешние распределенные нагрузки P = 103 Па, торец AB жестко закреплен от перемещений, верхние и нижние границы слоя имеют равные перемещения с сопрягаемыми границами тел 1 и 2 (жесткое сцепление).

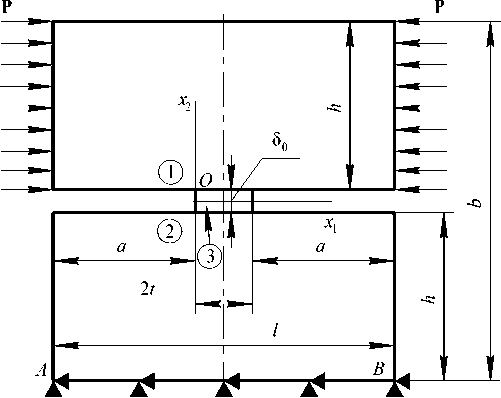

На рис. 3 представлена схема нагружения трещины поперечным сдвигом в виде образца с двойной выемкой, со следующими геометрическими характеристиками: длина образца l = 0,1 м, длина трещины a = 0,038 м, длина связки 2t = 0,024 м, ширина образца b = 0,13 м, ширина консоли h = (b - 80)/2, где 80 - варьируемая толщина физического разреза. Тела 1 и 2 жестко сцеплены адгезионным слоем 3 и имеют следующие механические характеристики: E = 2^1011 Па, коэффициент Пуассона v = 0,3 . Аналогично ДКБ-образцу, см. рис. 2, рассматриваются два варианта задания механических свойств адгезионному слою 3: № 1 – адгезионный слой 3 имеет аналогичные телам 1 и 2 механические свойства (однородное тело); № 2 – для адгезионного слоя 3 были выбраны следующие механические свойства: модуль упругости Eadh = 2409, коэффициент Пуассона v adh = 0,3 (слоистый композит). На консоли образца с двойной выемкой действуют внешние распределенные нагрузки P = 103 Па, торец образца AB жестко закреплен от перемещений.

Рис. 3. Модель образца с двойной выемкой

Fig. 3. Model of the double edge notched compression specimens

Результаты расчетов

Рассматривая трещиноподобный дефект в виде математического разреза, с помощью комплекса ANSYS вычислены значения КИН моды нагружения I и II. Результаты расчетов приведены в табл. 1.

J -интеграл для плоской задачи связан с КИН следующим соотношением [11; 13]:

Jk = a K2k /Е , (5)

где а = 1 для плоского напряженного состояния; а = 1 - V 2 для плоского деформированного состояния; E -модуль упругости; V - коэффициент Пуассона; k = I, II.

Таблица 1

Результаты расчета КИН в ANSYS

J о • - 8е ds + 1 0 22 8 u + dx 1 +

S 1 l

| о128 u + dx 1 + l

I Э 8 u + д 8и + , |

+ 0,58 0 о 11----- dx 1 + о12----- dx 1 = P • 8u dl ,

U dx1 i dx1 ) L и для тела 2:

j о • - 8s ds - J 0 22 8 и 2 dx 1 - J"

S 2 l

o128 u 1 dx 1 +

l

Table 1

Results of calculations of stress intensity factors in ANSYS

|

Искомая величина |

Значение (Н/м3/2) |

|

K I |

1295,7 |

|

K II |

46,7 |

I Э 8 и d 8u2 , I

+ 0,580 o 11----- dx 1 + I o12----- dx 1 \ = P • 8u dl ,

[i d x 1 i d x 1 I L

При дальнейшем изложении, без ограничения общности, ограничимся случаем плоской деформации. Из (5) находим эталонное численное значение J -интеграла для математического разреза. Результаты расчета приведены в табл. 2.

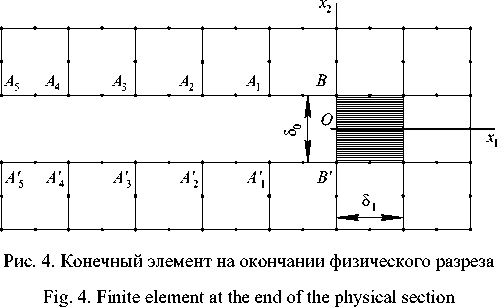

Пусть в линейно упругом конечно-элементном решении окончание трещины формирует грань прямоугольного конечного элемента 8 0 х 8 1 с квадратичными функциями формы. На рис. 4 показано окончание физического разреза.

Таблица 2

Результаты расчета J -интеграла

Calculation results of J -integral

Table 2

|

Искомая величина |

Значение (Н/м) |

|

J I |

7,639∙10-6 |

|

J II |

9,923∙10-9 |

где Si – площади тел; Li – контуры приложения внешней нагрузки P в телах; σ , ε – тензоры напряжений и деформаций в телах; u – вектор перемещений; ∙ – скалярное умножение; ∙∙ – двойное скалярное умножение; σ11,σ22,σ12 , ε11, ε22, ε12 – компоненты тензоров средних напряжений и деформаций слоя с соответствующими компонентами:

1 0,5δ0

О 21 = 0 12 =7“ J 0 21 ( x 1 , x 2 ) dx 2 ,

80 - O,58o

1 0,5δ0

o22 = o22 ( x 1 , x 2 ) dx 2 ,

80 - O,58o

1 0,5δ0

o11 = J o11 ( x 1 , x 2 ) dx 2 ,

80 - 0,580

e22 =

( x ) - u 2 ( x )

e21 = ^ 12 = 0,5

en = 0,5

Э u+ (x1) 4 dx1

1 u + ( x 1 ) - u 1 -( x 1 ) + 0 5 1 d u + ( x 1 ) + d u - ( x 1 ) T , 80 , [ d x 1 d x 1 i

_ + - ___________ _ _ _ _ _ _ _ где ui , ui - соответственно компоненты векторов пере-

мещений верхней и нижней границ слоя. Определяющие

соотношения в слое рассматриваются относительно средних характеристик НДС.

В случае рассмотрения модели слоя взаимодействия первое слагаемое в (4) преобразуется к виду

При конечно-элементной аппроксимации геометрии будем требовать выполнения следующего условия: 8 1 = 8 0 . Исходными данными для вычисления (4) будут найденные в ANSYS и на основе модели слоя взаимодействия [30] поля перемещений при их локальной квадратичной аппроксимации на рассматриваемых конечных элементах.

В случае модели слоя взаимодействия равновесие связанных тонким слоем двух тел рассматривается в рамках системы вариационных уравнений [30] для тела 1:

0, 5 o 22 ^ 22

. Для нагружения слоя по

моде I имеет место: o12 = 0 , а для нагружения по моде II: o22 = 0. Для решения в комплексе ANSYS первое слагаемое в (4) интегрируется по найденному на торце элементу слоя НДС. Второе и третье слагаемые в рассматриваемых подходах определяются интегрированием по найденному НДС на границах физического разреза.

Для нагружения ДКБ-образца с математическим разрезом по моде I рассмотрим выражение для КИН K I a [31; 32]:

K a = 12 ( Ph ) 2 /h ( a/h ) 2 [ 1 + 0,673 ( h/a ) ] 2 . (6)

Согласно работе [33] линейно упругое аналитическое решение для образца с двойной выемкой, геометрические параметры которого конечны и удовлетворяют условию t < h/п , остается справедливым, и соотношение для КИН K I a I принимает следующий вид:

K a = P/ 4 vn t . (7)

Результаты вычисления (6), (7) и их погрешность относительно решения ANSYS приведены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты расчета КИН

Table 3

Calculation results of stress intensity factors

|

Искомая величина |

Значение (Н/м3/2) |

Погрешность, % |

|

K I a |

1295,9 |

0,02 |

|

K I a I |

48,5 |

3,85 |

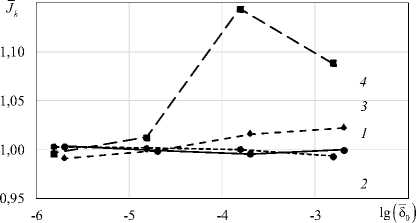

На рис. 5 приведены зависимости относительной величины J k = J/J k по представлению (4), для варианта задания механических свойств №1, от десятичного логарифма относительной величины физического разреза 5 0 = 5 0 / h при приложении нагрузки P . Графики 1 и 2 соответствуют определению НДС при решении в ANSYS для нагружений по моде I и II соответственно, графики 3 и 4 – МКЭ-решению на основе модели слоя взаимодействия [30] для нагружений по моде I и II соответственно.

Рис. 5. Зависимости относительных значений J -интегралов от относительной величины физического разреза

-

Fig. 5. Dependences of the relative J -integrals on the relative magnitude of the physical section

Из рис. 5 следует, что при относительно небольшой толщине физического разреза наблюдается хорошая сходимость J -интеграла, полученного по представлению (4) для решения ANSYS и МКЭ-решения на основе модели [30] к значениям J -интеграла для математического разреза при решении ANSYS.

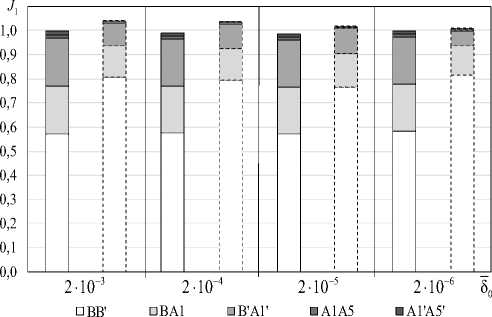

На рис. 6 показаны относительные значения компонент J I представления (4) для варианта задания механических свойств №1 при решении в ANSYS (гистограммы с непрерывным контуром) и МКЭ-решении на основе модели [30] (гистограммы с пунктирным контуром) к решению ANSYS для трещины в виде математического разреза, см. табл. 2, от относительной величины физического разреза δ 0 для нагружения по моде I.

Рис. 6. Зависимости относительных значений составляющих J-интегралов, полученных по представлению (4), от относительной величины физического разреза

-

Fig. 6. Dependences of the relative values of the components of the J -integrals obtained according to representation (4) on the relative magnitude of the physical section

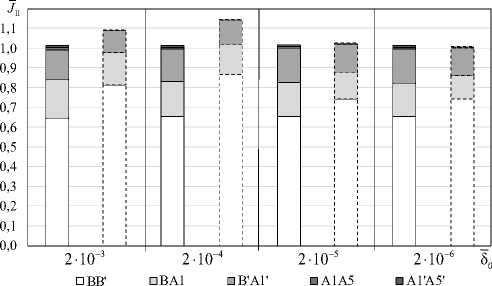

На рис. 7 показаны относительные значения компонент J II представления (4) для варианта задания механических свойств №1 при решении в ANSYS (гистограммы с непрерывным контуром) и МКЭ-решении на основе модели [30] (гистограммы с пунктирным контуром) к решению ANSYS для трещины в виде математического разреза, см. табл. 2, от относительной величины физического разреза δ 0 для нагружения по моде II.

Рис. 7. Зависимости относительных значений составляющих J-интегралов, полученных по представлению (4), от относительной величины физического разреза

-

Fig. 7. Dependences of the relative values of the components of the J -integrals obtained according to representation (4) on the relative magnitude of the physical section

Из рис. 6, 7 видно, что для физического разреза в материале с однородными механическими характеристиками аддитивные слагаемые имеют одинаковый порядок величины при большем значении на торцевой части. Погрешность вычисления первого слагаемого представления (4) для изотропного тела при 5 0 = 2 - 10 - 6 между решениями по ANSYS и МКЭ на основе модели [30] составляет: 28 % при нагружении по моде I; 12 % по моде II.

Результаты вычисления относительного значения компонент J -интеграла представления (4) для слоистого композита при решении в ANSYS к решению ANSYS для трещины в виде математического разреза, см. табл. 2, от относительной толщины адгезионного слоя δ 0 при нагружении по моде I приведены в табл. 4, при нагружении по моде II – в табл. 5.

Таблица 4

Относительные значения составляющих J -интеграла моды I

Table 4

Relative values of the components of the J -integral of mode I

|

δ 0 |

ВВ' |

BA 1 |

B’A 1 ’ |

A 1 A 5 |

A 1 ’A 5 ’ |

|

2∙10-3 |

1,0476 |

0,0117 |

0,0117 |

0,0008 |

0,0008 |

|

2∙10-4 |

1,0022 |

0,0105 |

0,0105 |

0,0007 |

0,0007 |

|

2∙10-5 |

0,9940 |

0,0103 |

0,0103 |

0,0007 |

0,0007 |

|

2∙10-6 |

0,999 |

0,0102 |

0,0102 |

0,0006 |

0,0006 |

Таблица 5

Относительные значения составляющих

J -интеграла моды II

Table 5

Relative values of the components of the J -integral of mode II

|

δ 0 |

ВВ' |

BA 1 |

B’A 1 ’ |

A 1 A 5 |

A 1 ’A 5 ’ |

|

2∙10-3 |

0,5257 |

0,0059 |

0,0028 |

0,0040 |

0,0012 |

|

2∙10-4 |

0,8949 |

0,0071 |

0,0059 |

0,0042 |

0,0031 |

|

2∙10-5 |

0,9716 |

0,0071 |

0,0068 |

0,0041 |

0,0037 |

|

2∙10-6 |

0,9838 |

0,0071 |

0,0071 |

0,0040 |

0,0039 |

Результаты вычисления относительного значения компонент J -интеграла представления (4) для слоистого композита при КЭ-решении на основе модели [30] к решению ANSYS для трещины в виде математического разреза, см. табл. 2, от относительной толщины адгезионного слоя δ 0 при нагружении по моде I приведены в табл. 6, при нагружении по моде II – в табл. 7.

Из табл. 6, 7 видно, что в модели с адгезионным слоем, модуль упругости которого значительно меньше модуля упругости материала консолей E/Eadh = 100, основной вклад (более 98 %) в представление (4) вносит его первый член. Погрешность вычисления первого слагаемого представления (4) для слоистого композита при 50 = 2 -10—6 между решениями по ANSYS и МКЭ на основе модели [30] составляет: 0,41 % при нагружении по моде I; 0,44 % – по моде II.

Таблица 6

Относительные значения составляющих J -интеграла моды I

Table 6

Relative values of the components of the J -integral of mode I

|

δ 0 |

ВВ' |

BA 1 |

B’A 1 ’ |

A 1 A 5 |

A 1 ’A 5 ’ |

|

2∙10-3 |

1,0525 |

0,0054 |

0,0042 |

0,0010 |

0,0003 |

|

2∙10-4 |

1,0041 |

0,0050 |

0,0039 |

0,0009 |

0,0003 |

|

2∙10-5 |

0,9962 |

0,0052 |

0,0041 |

0,0010 |

0,0004 |

|

2∙10-6 |

0,9949 |

0,0078 |

0,0078 |

0,0016 |

0,0006 |

Таблица 7

Относительные значения составляющих

J -интеграла моды II

Table 7

Relative values of the components of the J -integral of mode II

|

δ 0 |

ВВ' |

BA 1 |

B’A 1 ’ |

A 1 A 5 |

A 1 ’A 5 ’ |

|

2∙10-3 |

0,5311 |

0,0052 |

0,0027 |

0,0001 |

0,0001 |

|

2∙10-4 |

0,8959 |

0,0060 |

0,0059 |

0,0001 |

0,0004 |

|

2∙10-5 |

0,9745 |

0,0060 |

0,0063 |

0,0001 |

0,0005 |

|

2∙10-6 |

0,9795 |

0,0059 |

0,0062 |

0,0001 |

0,0005 |

Заключение

Для модельного представления трещиноподобного дефекта в виде физического разреза с толщиной, рассматриваемой в качестве линейного параметра, определена энергетическая характеристика типа J -интеграла, включающая векторы напряжений на свободной поверхности окрестности трещиноподобного дефекта, связанных с решением задачи, в виде интегральных слагаемых на торцевой части и двух поверхностях физического разреза. Для МКЭ-решения показана близость величины энергетической характеристики при стремлении линейного параметра к нулю к известным значениям J -интеграла для представления трещины в виде математического разреза при модах нагружения I и II. Для физического разреза в материале с однородными механическими характеристиками аддитивные слагаемые имеют одинаковый порядок величины при большем значении на торцевой части. Если материальный слой, лежащий на продолжении физического разреза, имеет существенно меньший модуль упругости по отношению к сопрягаемому слою материалу, то аддитивное слагаемое торцевой части фактически определяет энергетическую характеристику. В случае рассмотрения сопряжения тел тонкими адгезионными слоями, чьи модули упругости, как правило, значительно уступают характеристикам несущих материалов, рассмотренную энергетическую характеристику в торцевой части дефекта адгезионного слоя для МКЭ-решения можно отождествлять со значением J -интеграла слоя нулевой толщины.