К обоснованию гидрогеологического мониторинга на примере Оренбургского нефтегазового комплекса

Автор: Савилова Е.Б., Гаев А.Я., Гацков В.Г., Килин Ю.А., Якшина Т.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Экологическая геология

Статья в выпуске: 3 (16), 2012 года.

Бесплатный доступ

Для прогнозной оценки состояния природных вод территории теоретически обоснованы мероприятия с построением схемы типизации территории по уязвимости к загрязнению и схемы типизации территории по народно-хозяйственной ценности земель и природных ресурсов. На основе этих схем предлагается оценивать уязвимость водных объектов к загрязнению и рассчитывать необходимую плотность сети мониторинга.

Нефтегазовый комплекс, минимизация техногенной нагрузки, мониторинг, типизация территории

Короткий адрес: https://sciup.org/147200836

IDR: 147200836 | УДК: 502.2:658.567.5

Текст научной статьи К обоснованию гидрогеологического мониторинга на примере Оренбургского нефтегазового комплекса

ми. Возникли задачи их научного обоснования, разработки мероприятий по минимизации техногенной нагрузки и контроля за ситуацией в условиях развития процессов техногенеза. Для их решения необходимо:

– изучить гидрогеоэкологическое состояние территории;

– построить карту источников загрязнения исследуемой территории;

– выполнить ее типизацию по уязвимости геологической среды (ГС) к загрязнению и оценить техногенную нагрузку на природные воды;

– разработать рекомендации по минимизации этой нагрузки на гидросферу и природный комплекс.

В качестве исходного материала для решения этих задач использованы материалы, собранные с участием авторов не только в полевых условиях, но и в государственных и ведомственных фондах: в Комитете по природным ресурсам, в лаборатории Оренбургского госуниверси-тета, в отделе Геоэкологии ОНЦ УрО РАН, в Оренбургском областном комитете статистики. В работе использованы результаты химического анализа проб поверхностных и подземных вод, снега, почв, грунтов и илов, отобранных вблизи источников загрязнения. Проработаны также опубликованные и фондовые материалы по результатам изучения природных вод, геологической среды и процессов загрязнения в России и за рубежом.

Для выбора методов гидрогеоэколо-гических исследований выполнен анализ многочисленных источников по теории и практике оценок экологического состояния природного комплекса. Широко использованы методы гидрогеоэкологи-ческого картографирования [1, 5], моделирования и дистанционных исследований природных и техногенных процессов на изучаемой территории. Для статистической и графической обработки материалов применялись методы и средства из пакетов программ Excel, Microsoft Photo Editor и PowerPoint.

Значительные зоны загрязнения природных вод сформировались вокруг Оренбургского ГПЗ, гелиевого завода, промышленного района г. Оренбурга, животноводческих комплексов, сельскохозяйственных полей и садов, где используются удобрения и ядохимикаты, а также в районе складов сельхозхимии. Загрязнение питьевой воды, почв и пищевых цепей соединениями азота, ртутью, свинцом и тяжелыми металлами вызывает аллергию у населения. Загрязнение пойм рек усиливается необоснованным размещением здесь пашни, огородов и бахчи вплоть до уреза воды в реке. Заболеваемость населения усиливается применением в качестве удобрений шлаков и золы. Широкое применением изотопов обусловило повышение уровня радиации в Оренбуржье, что вызвало не только рост онкологических заболеваний, но и разнообразные поражения людей с ослабленным здоровьем, включая метгемоглобинемию и болезни, от которых прежде всего страдают дети. Поражение их организмов начинается еще в утробе ослабленной матери, которая не может выносить полноценный плод. Эти обстоятельства привели к угрожающе массовому послеродовому травматизму детей в области головного и спинного мозга. Произошел рост рождаемости числа неполноценных детей, для которых необходимы вспомогательные детские и специальные медицинские учреждения.

Бурение сотен скважин разного назначения на Оренбургском месторождении вызвало перетоки флюидов с глубин в 3 км и более в верхнюю часть разреза. Активизировалась также миграция углеводородов к дневной поверхности при аварийных выбросах, что вызвало загрязнение природных вод и ОС. Поэтому возникли задачи изучения факторов, очагов загрязнения и условий миграции загрязняющих веществ с разработкой мероприятий по снижению и ликвидации очагов загрязнения. Важнейшие очаги загрязнения обусловлены сбросом сточных вод в водоемы. Для оценки их влияния на природные воды необходимо совершенствование системы мониторинга на основе применения наземных и дистанционных методов исследований. Существующие системы мониторинга имеют значительные недостатки в связи с ведомственной разобщенностью органов контроля, отсутствием научно-обоснованной программы и реальной власти у органов госконтроля. Нет и требуемого уровня компетентности и профессионализма.

Использование дистанционных методов в комплексе с наземными при построении и анализе тематических гидро-геоэкологических, гидролого-гидро-гео-логических, геохимических, геоморфологических, структурно-тектонических и климатических карт и схем позволяет выявить участки техногенной трансформации природных вод под влиянием техногенных объектов. Загрязняющие вещества делятся на консервативные и неконсервативные. Совокупность всех геохимических полей, генетически, пространственно и во времени связанная как с природными, так и с техногенными объектами (техногенноприродная геохимическая систем), определяет условия жизнедеятельности человека.

Многочисленными исследователями установлено, что на экологическую ситуацию в горнодобывающих районах оказывают влияние эндогенные процессы, проявляющиеся на поверхности земли и в ее недрах через тектонически ослабленные зоны. Так, установленные дистанционными методами линеаменты и кольцевые структуры являются границами структурных, геолого-геоморфологических, неотектонических и других элементов и отражают их на поверхности земли в виде аномалий, ареалов и потоков загрязнения. Экологическую ситуацию мы оцениваем по наличию и числу техногенных объектов в районе исследований, объему их отходов и выбросов в гидросферу, атмосферу и лито- сферу. Поэтому очевидно, что необходимо разрабатывать и внедрять единую территориальную систему мониторинга, без которой невозможно нормировать выбросы предприятий и перейти на малоотходные технологии. Особенно важно ограничить и локализовать техногенную трансформацию на водохозяйственных объектах.

Экологически сложная ситуация на территории ОНГК сложилась в связи с концентрацией промышленных объектов на участках и площадях, не устойчивых к техногенному воздействию [2, 3, 4]. Единый территориальный контроль за системой технология - природный комплекс - здоровье населения отсутствует, контроль за элементами этой системы ведется разобщенно и плохо. Этим объясняются прогрессирующая деградация природного комплекса, высокий уровень заболеваемости, смертности и низкая продолжительность жизни людей. Для создания единой территориальной системы контроля необходимо выполнить паспортизацию всех техногенных и техногенно нарушенных объектов. Для контроля за здоровьем населения следует внедрять микробиологические тесты, например, на антилиза-цимную активность стафилококков, особенно для контактирующих с атмосферой, содержащей сероводород. Анализ результатов аэрокосмических съемок с разной степенью генерализации позволил прийти к выводу о возможности одновременного слежения за состоянием и динамикой изменения здоровья населения и природным комплексом. Это дает возможность по контрольным точкам мониторинга интегрально интерпретировать информацию по всему полю исследуемой территории. Изучение ее в разных зонах спектра позволяет выявлять закономерности строения гидросферы и происходящих в ней процессов, используя информацию по эталонным участкам и экстраполируя ее на всю изучаемую площадь. Результаты применения комплекса наземных и дистанцион- ных методов отражают:

– особенности строения и состава гидросферы;

– качество параметров природных вод, определяющих здоровье людей;

– закономерности строения гидросферы, ее типизацию по уязвимости к загрязнению и по ценности природных ресурсов территории;

– схемы и модели водо- и природопользования, не допускающие отклонения показателей здоровья людей и ОС, а также продуктивности биоценозов исследуемой территории ниже заданного уровня.

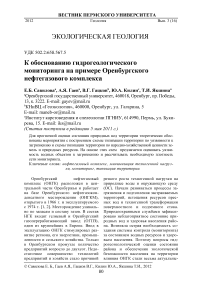

Предлагаемую систему наземно-аэрокосмического мониторинга рекомендуется непрерывно оптимизировать, как и модели, положенные в ее основу, конкретизируя их и превращая из плоских в объемные. Возникла возможность выполнить типизацию территории по уязвимости к загрязнению и по хозяйственной ценности земель с учетом структуры техногенной нагрузки и способности ГС к самоочищению. При построении схемы типизации по уязвимости к загрязнению использована карта элементарных геохимических ландшафтов (рис. 1).

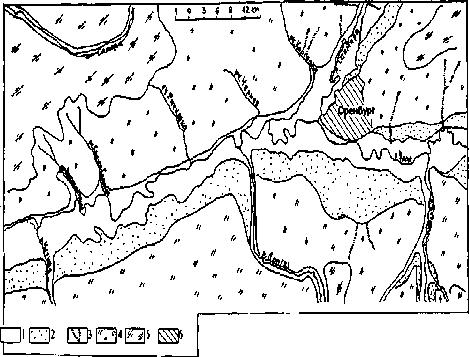

Типы районов выделяются с учетом балльной оценки и значения М ПДВ , т/км2 в год (рис. 2). Выделены 1 – слабо уязвимые типы районов, рекомендуемые к неограниченному хозяйственному использованию, с оценкой до 1 балла, М ПДВ 50÷70 т/км2 в год и с минимальными затратами на охрану окружающей среды (ОС); 2 – уязвимые типы районов – 1÷2 балла, М ПДВ 20÷50 т/км2 в год, рекомендуемые к ограниченному использованию, но с приемлемыми затратами на охрану ОС; 3 – значительно уязвимые к загрязнению – 2÷3 балла, М ПДВ 5÷20 т/км2 в год, рекомендуемые к весьма ограниченному использованию с высокими затратами на охрану ОС; 4 – весьма уязвимые к загрязнению типы районов, оцениваемые более чем в 3 балла (М ПДВ менее 5 т/км2 в год), рекомендуемые к исключительно ограниченному

Рис.1. Карта элементарных геохимических ландшафтов (по А.А. Чибилеву (1992) и С.В. Юриной (2000) с дополнениями авторов):

А. Подчиненные элементарные геохимические ландшафты: 1 – аквальные, субаквальные и супераквальные (пойменные), 2 – неоэлювиаль-ные (надпойменно-террасовые); 3 – субакваль-ные (долинно-балочные). Б. Автономные элементарные геохимические ландшафты: 4 – трансэлювиальные (долинно-плакорные), 5 – элювиальные (водораздельно-плакорные); 6 – территория города Оренбурга использованию. Границы между районами с разной уязвимостью к загрязнению и соответственно с неодинаковой плотностью наблюдений проводятся по результатам наземных и дистанционных исследований с учетом геоморфологических, гидрогеологических, неотектонических и геохимических особенностей территории.

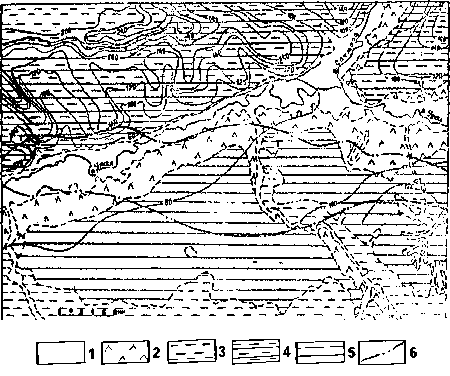

В результате исследований построена схема типизации территории и по уровню детальности мониторинговых наблюдений (рис. 3).

Итак, система гидрогеоэкологического мониторинга на территории ОНГК должна совершенствоваться с учетом уязвимости к загрязнению, народно-хозяйственной ценности вод и земель, направления поверхностного и подземного стока и особенностей неотектоники.

Задачей мониторинга является переход к управлению экологической ситуацией путем внедрения профилактических водоохранных мероприятий и научнообоснованного размещения новых произ- водственных объектов. Вокруг предприятий сформировались зоны «повышенного риска» по загрязнению природных вод. Так, выбросы углеводородов происходят вокруг эксплуатационных скважин, на установках комплексной подготовки нефти и газа, при добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Для уменьшения загрязнения водного бассейна предлагается изменять режим работы технологического оборудования предприятий в зависимости от метеоусловий с остановкой отдельных установок в случае крайне неблагоприятных условий.

Рис. 2 . Схема типизации территории по уязвимости к загрязнению в зоне влияния Оренбургского НГК (по А.Я. Гаеву [1], с уточнениями авторов) : 1 – слабо уязвимые (до 1 балла; М ПДВ 50-70 т/км2 в год), рекомендуемые к неограниченному использованию с минимальными мероприятиями по охране окружающей среды (ОС); 2 – уязвимые (1-2 балла; М ПДВ 20-50 т/км2 в год), рекомендуемые к ограниченному использованию с приемлемыми затратами на охрану ОС; 3 – значительно уязвимые (2-3 балла; М ПДВ 5-20 т/км2 в год), рекомендуемые к весьма ограниченному использованию с высокими затратами на охрану ОС; 4 – весьма уязвимые (более 3 баллов; М ПДВ менее 5 т/км2 в год), рекомендуемые к исключительно ограниченному использованию; 6 – контур месторождения

Для оздоровления района следует перейти к крупномасштабным посадкам лесонасаждений на площади до 20 % территории (против 2,5 % в настоящее время). Следует проводить мероприятия по облесению супераквальных ландшафтов, а в трансэлювиальных и элювиальных засаживать в основном балки, ложбины стока, краевые и приподнятые участки конусов выноса и прочие неу-годья. Необходимо рекультивировать карьеры на горе Маяк, Сулак, Хусаиновой, где в прошлом велась добыча строительных материалов. Именно в карьерах происходит интенсивное проникновение загрязняющих веществ в водоносные горизонты; наблюдаются оползневые явления, активизация карста (на Хусаиновой горе), суффозии, линейной эрозии и др.

Рис. 3. Схема типизации территории Оренбургского НГК по уровню детальности мониторинговых наблюдений (составили А.Я. Гаев, Е.Б. Савилова и др.): 1 – районы практически неограниченного использования, где система наблюдения ограничена отдельными точками за пределами СЗЗ, с локализацией поверхностного стока и планировкой местности; 2 – районы широкого хозяйственного использования с минимальными затратами на систему мониторинга и охрану природных вод; 3 – районы ограниченного использования со значительными затратами на систему мониторинга и с очень большими затратами на охрану природных вод от загрязнения; 4 – районы, рекомендуемые к систематическим и наиболее детальным наблюдениям при исключительно ограниченном хозяйственном использовании территории; 5 – контур Оренбургского газоконденсатного месторождения

В пределах зон сосредоточения пресных подземных и поверхностных вод, а также в пределах наиболее ценных земель необходимо организовать строгий режим с ограничениями и санитарно-защитными зонами.

Таким образом, для формирования единой системы мониторинга и решения гид-рогеоэкологических проблем на территории Оренбургского НГК предлагается использовать особенности природных закономерностей территории и применять разработанные нами научно-обоснованные проектные, инженерно-организационные и архитектурно-планировочные мероприятия. Организация мониторинга за состоянием здоровья населения, компонентов окружающей среды и техногенными системами позволяет охватить все направления, отражающие проблемы экологии человека. Необходимо создать системы мониторинга на всех промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, которые должны войти в состав единой территориальной системы контроля за здоровьем населения, состоянием природных вод и технических систем.

Выводы

-

1. Плотность наблюдений в системе мониторинга на урбанизированной территории ОНГК определяется объемом и интенсивностью поступления в ОС химических элементов, участвующих в техногенном цикле миграции вещества, которые нередко превышают соответствующие их значения в природном цикле.

-

2. Ареалы загрязнения не ограничиваются распространением в пределах природных вод или почв, а развиваются во всех компонентах ОС, взаимодействуя с техногенными объектами, что следует учитывать при оптимизации плотности

Список литературы К обоснованию гидрогеологического мониторинга на примере Оренбургского нефтегазового комплекса

- Гаев А.Я. Гидрогеохимия Урала и вопросы охраны подземных вод. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. 368 с.

- Гаев А.Я., Алферов И.Н., Гацков В.Г. и др. Экологические основы водохозяйственной деятельности (на примере Оренбургской области и сопредельных районов)/под ред. А.Я. Гаева; Перм. ун-т. Пермь; Оренбург, 2007. 327 с.

- Гаев А.Я., Алферов И.Н., Алферова Н.С. и др. Экологическая емкость геологической среды//Подземная гидросфера: матер. Всерос. совещания по подзем. водам востока России. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. С. 366-369.

- Гаев А.Я., Гацков В.Г., Ибрагимов Р.Л. и др. Методы исследования и защиты водохозяйственных объектов горнодобывающих районов/под общ. ред. А.Я. Гаева; Перм. ун-т. Пермь; Оренбург, 2006. 229 с.

- Самарина B.C., Гаев А.Я., Нестеренко Ю.М. и др. Техногенная метаморфизация химического состава природных вод (на примере эколого-гидрогеохимического картирования бассейна Урала, Оренбургская область). Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1999. 444 с.