К обоснованию необходимого количества лесных генетических резерватов для Пермского края

Автор: Рогозин М.В., Запоров А.Ю., Жекин А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология. Охрана природы

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

С целью оптимизации количества и уточнения пространственных границ популяций и групп популяций основных лесообразующих пород в 2003-2005 гг. обследованы 98 лесных генетических резерватов. За основу пространственной организации принято геоморфологическое районирование Пермского края. Предложено сохранить 68 резерватов с участием основных лесообразующих пород из расчета от 1 до 8 в каждом из 16 геоморфологических районов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204402

IDR: 147204402 | УДК: 630.182.3

Текст научной статьи К обоснованию необходимого количества лесных генетических резерватов для Пермского края

Естественнонаучный институт, 614990, Пермь, ул. Генкеля, 4

С целью оптимизации количества и уточнения пространственных границ популяций и групп популяций основных лесообразующих пород в 2003–2005 гг. обследованы 98 лесных генетических резерватов. За основу пространственной организации принято геоморфологическое районирование Пермского края. Предложено сохранить 68 резерватов с участием основных лесообразующих пород из расчета от 1 до 8 в каждом из 16 геоморфологических районов.

Одной из основ сохранения биологического разнообразия Пермского края является охрана уникального генетического фонда лесообразующих пород: сосны, ели, лиственницы, березы, липы. В соответствии с п. 1 «Положения о выделении …» (1982) сохранение генофонда предусматривается в виде «… воспроизводства в поколениях популяций и отдельных ценных внутрипопуляционных структур». Одним из способов сохранения генофонда является выделение лесных генетических резерватов (ЛГР). Определение необходимого количества ЛГР в Пермском крае – достаточно сложная задача, и она может быть решена пока только в первом приближении.

Для сохранения и воспроизводства в поколениях какой-либо популяции или группы популяций необходимо прежде всего знать их пространственные границы. На основе анализа генетически обусловленных признаков для сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) на востоке европейской части России А.И. Видякиным (1997, 2004) впервые были выделены признаки-маркеры популяционного уровня структурной организации вида – фены окраски семян, окраски шишек, типа развития апофиза кроющих чешуй шишек. Были выделены и маркеры надпопуляционного уровня: индекс формы шишек, форма апофиза кроющих чешуй шишек и формы составных частей шишки. Оказалось, что популяционная структура сосны обыкновенной сложна и представляет собой иерархическую систему ареальных элементов разного ранга, включающую популяции, группы популяций, миграционные зоны. Она сформировалась в ходе эволюции под влиянием естественного отбора, обусловленного спецификой лесорастительных условий. Площадь популяций очень большая, она достигает сотен тысяч гектаров. Ширина границ между популяциями составляет около 20 км. В частности, в пределах соседней, Кировской области А.И. Видякин (1997) выделил 17 популяций сосны, границы которых, как правило, совпадают с границами физико-географических районов. У более крупных структур в виде группы популяций границы совпадают с крупными формами рельефа – возвышенностями, низменностями, равнинами, речными террасами. Так, Северо-Увальская группа популяций занимает территорию возвышенности Северные Увалы, Тиманская – Тиманский кряж, Верхнее-Камская – Верхнекамскую долину (Видякин, 1997).

Знание границ популяций основных лесообразующих пород, в особенности хвойных, весьма важно для ведения лесного хозяйства. Перемещение семян из одного района в другой в лесокультурных целях осуществляется в крае достаточно часто, но оно должно быть научно обоснованным. Предложено считать оптимальным вариантом перемещение семенного материала в границах популяции, а предел допустимого перемещения должен быть в границах группы популяций. Для сохранения генофонда вида необходимо выделение генетических резерватов из расчета один резерват на каждую популяцию (Видя-кин, 2004).

В Пермском крае исследования популяций и структуры ареалов основных пород-лесообразовате-лей носили фрагментарный характер и не решали наиболее актуальной задачи – определения их популяционной структуры. Границы популяций выделены пока только для лиственницы Сукачева (Пу-тенихин и др., 2004). Ее популяционная структура определена как колониальная с относительной мо-номорфностью отдельных колоний. Несколько небольших ее колоний от г. Красновишерска и до г. Чайковского, в основном по долине р. Камы и р. Чусовой, определены как одна популяция (Пермско-Камская) (Путенихин и др.,2004).

А.И. Видякин (2004) исследовал в Пермском крае только крайний северо-запад, куда из Кировской области и республики Коми заходят группы популяций сосны – Верхнекамская и Северо-Увальская; они занимают соответственно Верхне-

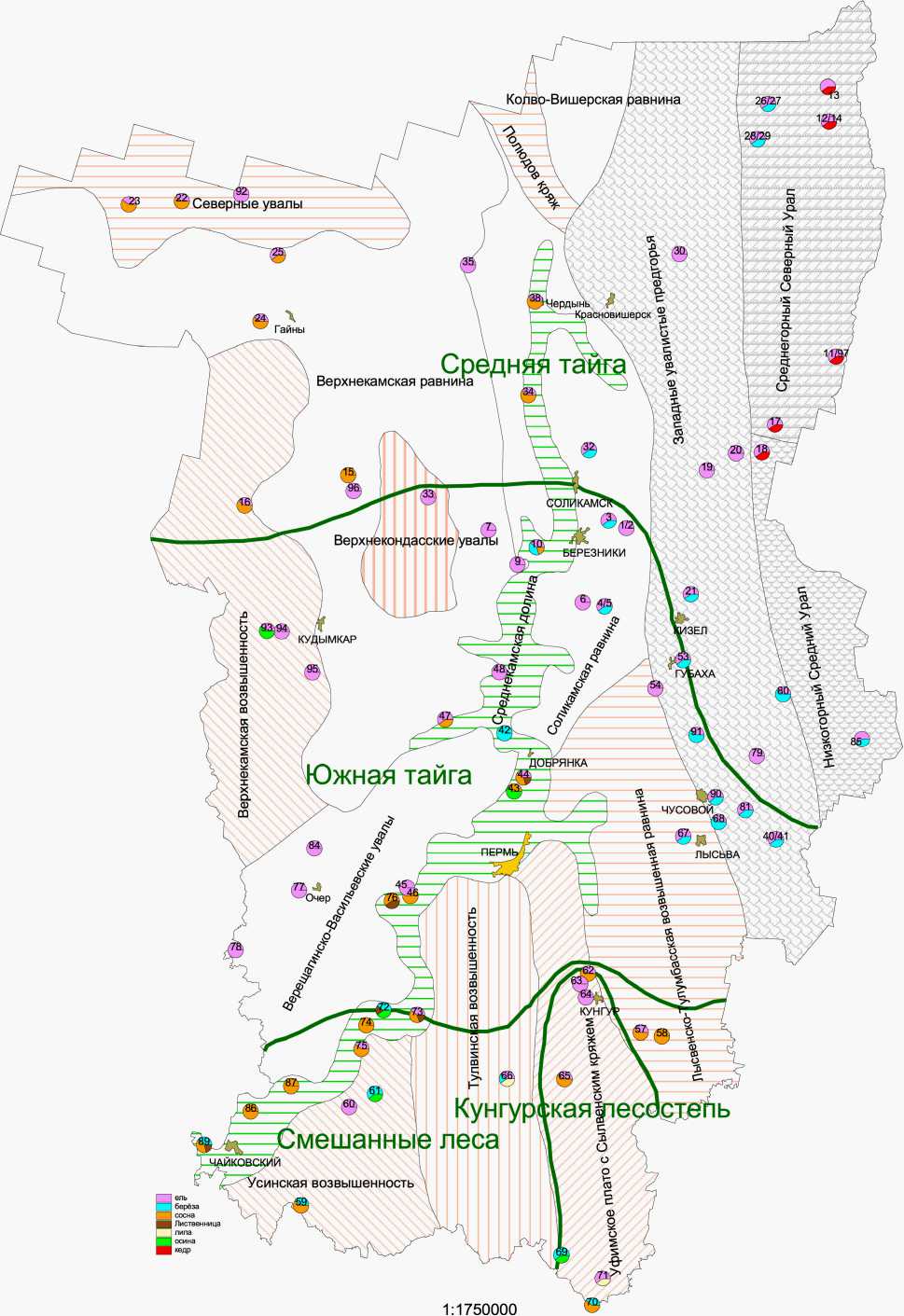

камскую равнину и возвышенность Северные Увалы. Если полагать, что в оставшейся части Пермского края группы популяций сосны размещены на таких же крупных формах рельефа, то таких форм здесь, по геоморфологическому районированию (Максимович и др., 1979) насчитывается 16. Однако количество групп популяций, по-видимому, будет больше, так как некоторые крупные формы рельефа находятся не в одной, а в нескольких растительных зонах. Так, Среднекамская долина проходит через подзоны средней и южной тайги и зону смешанных лесов (рис. 1). В свою очередь, в зависимости от расчлененности рельефа, климатических и эдафи-ческих особенностей в группе может быть различное число популяций. Среди множества не до конца выясненных пока причин формирования той или иной популяции заметную роль играют эдафиче-ские условия, которые определяют видовое разнообразие и особенности коренных насаждений: состав пород, класс бонитета, преобладающие типы леса. Эти особенности живого растительного покрова в укрупненном виде, вместе с другими физико-географическими особенностями, учтены в ландшафтном районировании Прикамья, предложенном Н.Н. Назаровым (1996), который в Пермском крае выделил 39 ландшафтов.

Обычно один геоморфологический район включает 2–3 ландшафта, но иногда состоит и из одного (например, Верхнекондасские Увалы, Северные Увалы) (Назаров, 1996).

В лесном хозяйстве для выделения лесосеменного района или подрайона принято использовать так называемые лесорастительные районы (Основные …, 2000). Однако по размерам и характеру занимаемой территории последние соответствуют, скорее, группе популяций. При этом лесорастительный район часто расположен на разных геоморфологических образованиях, таких, например, как долина и равнина, предгорья и возвышенная равнина. По этой причине лесорастительное районирование не может быть в полной мере правильно использовано для выяснения даже приблизительных границ не только отдельных популяций, но и их групп.

С учетом разнообразия рельефа Пермского края, обусловленного пограничным его расположением, в физико-географическом отношении (Высокое Заволжье – Урал) наиболее целесообразным и органичным является установление границ популяций в соответствии с геоморфологическим районированием.

При выделении ЛГР в Пермском крае в 1989– 1992 гг. институтом леса Уральского научного центра АН СССР под руководством А.К. Махнева и Ю.М. Алесенкова (Паспорта …, 1992), была сделана попытка с охватом всех лесхозов более или менее равномерно распределить резерваты по всей области. На их территории предполагалось охранять основные лесообразующие породы: сосну обыкновенную ( Pinus sylvestris ), ель сибирскую ( Picea obovata ), сосну кедровую сибирскую ( Pinus sibirica ), лиственницу Сукачева ( Larix sukaczewii ), березу повислую ( Betula pendula ) и пушистую ( B.

pubescens ), осину обыкновенную ( Populus tremula ) и липу мелколистную ( Tilia cordata ). Так как в освоенных районах края леса были пройдены рубками два, а местами и три раза, то найти большие массивы продуктивных хвойных лесов оказалось непросто. Очень часто такими оказывались леса I группы, расположенные вблизи крупных населенных пунктов и в долине р. Камы. Определенное предпочтение этим массивам отдавалось и по экономическим соображениям, так как они уже были исключены из расчетов главного пользования лесом. В Пермской области было выделено 98 лесных генетических резерватов, на территории которых Пермским лесохозяйственным территориальным производственным объединением в 1992 г. был определен особый режим ведения хозяйства.

В настоящее время 4 генрезервата являются особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) регионального значения, их границы полностью совпадают с границами ООПТ, а 11 резерватов являются частью 6 более обширных ООПТ: «Осинская дача», «Красное плотбище», «Куедин-ский», «Вороновский», «Озеро Адово» и «Верхне-яйвинский», площадью от 4 до 35 тыс. га каждый. Еще три резервата входят в заповедник «Вишер-ский».

Таким образом, из 98 ЛГР 18 входят в ООПТ регионального и федерального значения.

За прошедшие годы специалисты лесного хозяйства и представители научных учреждений обследовали многие резерваты, выделенные в 1989–1992 гг. Были высказаны сомнения в целесообразности существования некоторых из них в связи с явным несоответствием предъявляемым к ним требованиям и излишним их количеством (Положение …, 1982). Поэтому в 2002 г. Естественнонаучным институтом (ЕНИ) в Комитет по охране окружающей среды Пермской области было подано предложение о проведении обследования ЛГР с целью выяснения их состояния и выявления наиболее ценных участков. Такое обследование было проведено лабораторией экологии леса ФГНУ «ЕНИ» в 2003–2005 гг.

После обследования 86 резерватов Пермской области и анализа данных 11 ЛГР Коми-Пермяцкого автономного округа по паспортам было признано, что из 98 генрезерватов только 79 соответствуют нормативам их выделения (Положение …, 1982) и отличаются хорошим санитарным состоянием. 14 резерватов, расположенных рядом и имеющих общие границы, были объединены попарно. В результате в 7 паспортах они получили двойной номер. По этой причине предлагается учитывать их как 72 объекта. Породный состав резерватов приводится в табл. 1 и 2, а схема расположения ЛГР представлена на рис. 1 (при этом ранее рекомендованные к исключению резерваты № 30, 60 и 66 также приведены на рисунке как единственные на достаточно большой территории).

Таблица 1

|

Породный состав лесных генетических резерватов Пермской области |

|||||||||||||

|

№ резервата |

Лесхоз |

Лесничество |

Кварталы |

Площадь, га |

Доля породы, % запаса |

Доля породы, % площади |

|||||||

|

С |

Е |

П |

Лц |

К |

Б |

Ос Лп прочее |

Лц |

К |

|||||

|

Зона тайги |

|||||||||||||

Подзона средней тайги

|

11,97 |

Вайский |

Кутимское |

210,218,233 |

1521 |

^ж^т^-^ |

86.7* |

||||||||||

|

12, 14 13 |

Заповедник "Вишерский" |

178, 189,207 |

4859 |

ж . 2Ш |

8.1 №< |

« |

92.5* |

|||||||||

|

126, 146 |

3789 |

51.3 24.7 |

,10.9^15'1 |

73.5* |

||||||||||||

|

17 |

Яйвинский |

Чикманское |

1,2 |

2195 |

60.8 j 23 .9 |

23.0* |

||||||||||

|

18 |

18, 19 |

2096 |

594 2'8,5 |

0.1 |

52.0* |

|||||||||||

|

19 20 21 |

Верх-Яйвинское |

47 |

804 |

Вй |

||||||||||||

|

31,32 |

1731 |

■ |

4.9 |

0.2 |

||||||||||||

|

Луньевское |

94, 100, 112, 118 |

441 |

1.0 |

W3 166 Т- — И’П |

41.5 |

1.6 |

||||||||||

|

26, 27 |

Колвинский |

Верх-Колвинское |

226,227, 271 |

2163 |

^2.5 |

8.3 |

3.1 |

14.0* |

||||||||

|

28, 29 |

Вижайское |

6, 17, 32,51,52 |

4223 |

4£4.- |

7.1 |

■ . .,. ...:.. . : .,* , |

25.6* |

|||||||||

|

35 |

Чердынский |

Бондюжское |

338, 339 |

915 |

6.6 |

0.6 |

^14: |

5.0 |

||||||||

|

38 |

Чердынское |

60 |

278 |

W«" |

33.6 |

4.1 |

2.3 |

|||||||||

|

32 |

Соликамский |

Соликамское |

7, 8,9 |

339 |

50.0 |

Ж |

2.1 |

Ж 5i |

3.2 |

15.4* |

||||||

|

33 |

Урольское |

124, 125, 126 |

343 |

В |

||||||||||||

|

34 |

Ульвинское |

72, 97 |

819 |

Ш^^Й 3.6 |

6.2 |

|||||||||||

|

40,41 |

Горнозаводский |

Кусье-Александровское |

220, 221,224, 225, 227 |

1604 |

,^Жб |

0.2 |

||||||||||

|

79 |

Вижайское |

85, 86 |

937 |

6.0 |

||||||||||||

|

80 |

Басегское |

14, 20 |

875 |

Г^™™1 |

3.7 |

|||||||||||

|

81 |

Усть-Койвинское |

58, 70,90,91 |

1235 |

1.5 |

&^±АМ ^ай |

2.7 |

1.3 |

|||||||||

|

Теплогорское |

124, 136 |

1582 |

1.4 |

■ . .л |

WB- |

<4^ |

3.5 |

12.0* |

||||||||

|

90 91 |

Чусовской |

Чусовское |

88, 89, 96, 97, 102, 103, 108, 109 |

1104 |

1.2 |

37.6 |

18.9 |

34.1 |

) |

1.5 |

6.2 |

|||||

|

Вильвенское |

225-228 |

1331 |

31,3 |

• 3.1 |

65.6 |

|||||||||||

|

В среднем по подзоне для 22 ЛГР, % |

100.0 |

9.8 |

44.7 |

15.5 |

0.0 |

1.6 |

25.3 |

2.6 |

0.4 |

0.1 |

||||||

К обоснованию необходимого количества лесных генетических резерватов .

|

№ резервата |

Лесхоз |

Лесничество |

Кварталы |

Площадь, га |

Доля породы, % запаса |

Доля породы, % площади |

|||||||||

|

С |

П |

Лц |

К |

Б |

Ос |

Лп |

прочее |

Лц |

К |

||||||

Подзона южной тайги

|

4,5 |

Березниковский |

Романовское |

225, 226, 246, 247 |

435 |

1.2 |

51 5 |

25.6 |

6.2 |

— |

||||||

|

Пригородное |

54, 55, 56 |

312 |

26.4 |

5.2 |

0.1 |

||||||||||

|

1,2 |

23, 39, 40,63 |

582 |

7.1 |

0.9 |

|||||||||||

|

10 |

Таманское |

6, 7, 16 |

358 |

^1< |

Ь@®| |

3.6 |

0.5 |

ВИ |

0.6 |

0.1 |

|||||

|

7 |

Пыскорское |

25 |

272 |

0.8 ||||$ |

. 12.2 |

15.5 |

|||||||||

|

42 |

Добрянский |

Висимское |

136, 137 |

491 |

1.2 |

Взл: |

№№| |

6.0 |

|||||||

|

43 |

Полазненекое |

72, 73, 77, 78, 79,81, 82, 83, 88, 89 |

1292 |

л л^й л ЛЛу . 18.8 10.0 *:W ____ |

м |

47 8 |

9.9 |

||||||||

|

44 |

Шеметевское |

47, 48, 49, 59, 60 |

1078 |

31.5 |

0.2 |

9.2 |

2.8 |

0.6 |

|||||||

|

45 |

Закамский |

Нытвенское |

63, 64 |

371 |

8.1 |

75.5 |

4.2 |

9.2 |

3.0 |

0.5 |

25.2* |

||||

|

46 |

88, 89, 93, 94, 95 |

992 |

98.9 |

1.1 |

|||||||||||

|

47 |

Ильинский |

Ильинское |

11-13 |

436 |

54.2 |

4.1 |

ж |

2.0 |

|||||||

|

48 |

Чермозское |

5, 6, 8-11 |

632 |

з.о КЗЖ |

0.3 |

||||||||||

|

51 |

Кизеловский |

Кизеловское |

52, 63 |

208 |

26.0 |

3.9 |

0.6 |

||||||||

|

53 |

Губахинское |

21,22 |

269 |

.49 7* |

К |

36.5/ |

0.5 |

||||||||

|

54 |

165, 166, 181, 182 |

345 |

64.4 |

17.6 |

■ WiW^ |

1.3 |

|||||||||

|

67 |

Лысьвенский |

Соинское |

24,25 |

470 |

4.6 |

46.7 |

7.9 |

ТЖз |

|||||||

|

68 |

Лысьвенское |

43-51, 55, 56 |

1309 |

29.9, |

I» |

3.8 |

К |

0.2 |

|||||||

|

76 |

Оханский |

Оханское |

29-31 |

1045 |

,86.7 |

0.6 |

0.7 |

Ml |

0.2 |

73.0* |

|||||

|

77 |

Очерский |

Кипринское |

78, 90-93, 96, 97. 99, 100-102 |

1090 |

61 5 |

22.9 |

0.3 |

3.7 |

0.4 |

||||||

|

С |

ШШ^. ♦ |

Лц |

К |

Б |

Ос |

Лп |

прочее |

Лц |

К |

||||||

|

78 |

Очерский |

Больше-Сосновское |

35-38 |

459 |

62.6 |

35.0 |

0.9 |

1.5 |

|||||||

|

79 |

Сивинский |

Верещагинское |

49-53 |

957 |

14.4 |

63.4 |

21.7 |

0.5 |

--- . |

||||||

|

В среднем по подзоне для 20 ЛГР, % |

100,0 |

17.8 |

48.9 |

11.7 |

0.1 |

0.0 |

14.5 |

5.6 |

1.4 |

0.0 |

|||||

|

В среднем по зоне для 42 ЛГР, % |

100,0 |

12.3 |

46.4 |

13.5 |

0.0 |

0.7 |

22.3 |

4.0 |

0.7 |

0.1 |

|||||

М. В. Рогозин, А. Ю. Запоров, А. В. Жекин

Окончание табл. 1

|

№ резервата |

Лесхоз |

Лесничество |

Кварталы |

Площадь, га |

Доля породы, % запаса |

Доля породы, % площади |

|||||||||

|

С |

Е |

П |

Лц |

К |

Б |

Ос |

Лп |

прочее |

Лц |

6 |

|||||

Зона смешанных лесов

|

Подзона широколиственно-хвойных лесов |

|||||||||||||||

|

57 58 |

Кишертский |

Кишертское |

26,27, 28 |

682 |

37.7 |

38.4 |

19.0 |

4.9 |

|||||||

|

31,32 |

387 |

9.9 |

4.2 |

0.4 |

1.3 |

0.3 |

|||||||||

|

59 |

Куединский |

Ошьинское |

69, 70, 78, 79, 85, 86, 89, 90 |

1023 |

64.?' |

26 Л |

6.3 |

2.9 |

|||||||

|

61 |

Бардымское |

6, 7, 9, 11 |

546 |

0.4 |

2.9 |

«24;3-* |

1.7 |

||||||||

|

72 |

Осинский |

Беляевское |

76, 84, 89-91,93-95 |

1055 |

6.8 |

2.8 |

38.6 |

5.2 |

43.1* |

||||||

|

73 74 75 |

105-110 |

459 |

63,0 |

,.23.0 |

1.0 |

43.0* |

|||||||||

|

Осинское |

1,2, 3, 8, 9, 10, 19,31, 43 |

847 |

98.7 |

0.2 |

1.1 |

22.6* |

|||||||||

|

110, 114, 117 |

354 |

- 1.7 |

3.0 |

||||||||||||

|

86 |

Чайковский |

Степановекое |

19, 28, 29,31, 32,33, 41-43 |

1094 |

93.1 |

0.9 |

6.0 |

||||||||

|

87 89 |

Дубровское |

12-23 |

690 |

93.2 |

6.8 |

||||||||||

|

Чайковское |

18, 23,24, 28, 29 |

580 |

5.0 |

0.7 |

5.0 |

4.1 |

62.8* |

||||||||

|

В среднем по зоне для 11 ЛГР, % |

100,0 |

60.0 |

10.6 |

4.0 |

0.4 |

17.9 |

5.9 |

1.3 |

|||||||

|

Зона Кунгурской лесостепи |

|||||||||||||||

|

62 |

Кунгурский |

Кунгурское |

1,2 |

252 |

55.2 | 32,3 j 9.6 |

1.5 |

1.4 |

||||||||

|

63 |

4, 5 |

280 |

81.1 |

0.3 |

|||||||||||

|

64 65 |

10, 11 |

230 |

70.5 |

0.8 |

|||||||||||

|

Ординское |

41,45 |

497 |

48.8 |

, 19.5 |

0.8 |

14.9 |

|||||||||

|

69 |

Октябрьский |

Тюйнское |

30 |

280 |

1.5 |

0.9 |

5.1 |

0.8 |

|||||||

|

70 71 |

114 |

145 |

52.7 |

46 б |

0.3 |

0.2 |

|||||||||

|

94, 95 |

570 |

27:7 |

ж |

6.3 |

27.6 |

||||||||||

|

В среднем по зоне для 7 ЛГР, % |

100.0 |

44.0 |

16.7 |

5.0 |

26.0 |

4.2 |

4.1 |

0.0 |

|||||||

|

В среднем по Пермской области для 60 ЛГР, % |

100.0 |

40.0 |

24.7 |

7.5 |

22.1 |

4.7 |

2.0 |

0.1 |

|||||||

|

Примечание: *- показана доля площадей с участием Лц или К от 3% и более |

|||||||||||||||

К обоснованию необходимого количества лесных генетических резерватов .

О СП

Таблица 2

|

Породный состав лесных генетических резерватов Коми-Пермяцкого автономного округа |

|||||||||||||||

|

№ резервата |

Лесхоз |

Лесничество |

Кварталы |

Площадь, га |

Доля породы, % запаса |

Доля породы, % площади |

|||||||||

|

С |

Е |

П |

Лц |

К |

Б |

Ос |

Лп |

прочее |

Лц |

К |

|||||

|

Зона тайги |

|||||||||||||||

Подзона средней тайги

|

22 |

Веслянский |

Березовское |

61 |

881 |

3.1 |

|||||||||

|

23 |

Веслянское |

153 |

851 |

|||||||||||

|

24 |

Гайнский |

Гайнское |

17, 25 |

917 |

2.7 |

|||||||||

|

25 |

Леманское |

145,146 |

701 |

0.5 |

7.9 |

|||||||||

|

92 |

Мысовское |

44, 51 |

923 |

0.7 |

||||||||||

|

16 |

Юрлинский |

Березовское |

84, 85, 86, 94, 95 |

1433 |

6.5 |

|||||||||

|

96 |

Лопанское |

1, 7 |

510 |

18.3 79.3 v |

2.4 |

|||||||||

|

15 |

Косинский |

Вырашано-Чураковское |

227, 228 |

482 |

6.2 |

|||||||||

|

В среднем по подзоне для 8 ЛГР, % |

100,0 |

50.0 47.0 |

2.0 |

1.0 |

||||||||||

Подзона южной тайги

|

93 |

Кудымкарский |

Кувинское |

118,133 |

389 |

1.1 |

7.8 |

|||||||||

|

94 |

В.-Иньвенское |

3,4 |

447 |

15.0 |

|||||||||||

|

95 |

В.-Юсьвенское |

20, 23 |

414 |

18.9 |

0.2 |

||||||||||

|

В среднем по подзоне для 3 I |

ГР, % |

100.0 |

0.4 |

67.3 |

7.6 |

24.7 |

|||||||||

М. В. Рогозин, А. Ю. Запоров, А. В. Жекин

Рис. 1. Расположение лесных генетических резерватов (ЛГР) в Пермском крае. Номера ЛГР приведены в соответствии с табл. 1 и 2

Необходимое количество лесных генетических резерватов в Пермском крае по лесорастительным зонам с использованием данных физико-географического районирования по Максимовичу Г.А., Вохмяниной Е.И. (1979) и Назарову Н.Н. (1996)

ОО

Таблица 3

|

№ п/п. |

Физико-географическое районирование |

Лесные генрезерваты |

Количество лесных генрезерватов, где порода в запасе или занимаемая ей площадь (для Лц, К) превышает 20% и более (числитель) и необходимое для породы количество резерватов (знаменатель), шт. |

Излишек (+) или нехватка (-) резерватов по породам |

Количество недостающих резерватов |

|||||||||||

|

Геоморфологические районы (группы предполагаемых популяций) |

Количество ландшафтов, шт. |

Номера |

Количество, шт. |

С |

Е |

Лц |

К |

Б |

Ос |

Лп |

с |

Е |

другие породы |

№ излишних лесных генрезерватов |

||

|

Зона тайги |

||||||||||||||||

|

Подзона средней тайги |

||||||||||||||||

|

1 |

Северные Увалы |

1 |

22. 23, 92 |

3 |

2/2 |

3/2 |

1 |

92 |

||||||||

|

2 |

Верхнекамская равнина |

2 |

15, 24, 25, 96 |

4 |

3/2 |

3/2 |

1 |

1 |

25, 15 |

|||||||

|

3 |

Полюдов кряж и Колво-Вишерская равнина |

3 |

/1 |

/1 |

-1 |

-1 |

1 |

|||||||||

|

4 |

Соликамская равнина |

2 |

32,35 |

2 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

1 |

||||||||

|

5 |

Среднекамская долина |

2 |

34,38 |

2 |

2/2 |

2/2 |

||||||||||

|

6 |

Западные увалистые предгорья |

3 |

19, 20,21,79, 80 |

5 |

5/3 |

2/2 |

1 |

20 |

||||||||

|

7 |

Среднегорный Северный Урал |

2 |

11/97, 12/14, 17, 13,26/27, 28/29 |

6 |

6/2-4 |

4/2-4 |

3/2 |

1 |

28/29 |

|||||||

|

8 |

Низкогорный Средний Урал |

1 |

18, 85 |

2 |

2/2 |

1/1 |

1/1 |

|||||||||

|

Итого: |

16 |

24 |

8/8 |

22/15-17 |

5/3-5 |

7/6 |

||||||||||

|

Подзона южной тайги |

||||||||||||||||

|

9 |

Верхнекамская возвышенность |

1 |

93, 94, 95 |

3 |

/1 |

3/2 |

1/1 |

-1 |

1 |

95 |

1 |

|||||

|

10 |

Верхнекамская равнина |

2 |

7,48 |

2 |

/1 |

2/2 |

-1 |

|||||||||

|

11 |

Верхнекондасские Увалы |

1 |

33 |

1 |

1/1 |

|||||||||||

|

12 |

Среднекамская долина |

5 |

10,47,42,43,44, 46, 76 |

7 |

5/3-2 |

2/3-2 |

2/2 |

2/1 |

1/1 |

|||||||

|

13 |

Соликамская равнина |

2 |

1/2, 3, 4/5 |

3 |

/1 |

3/2 |

2/1 |

-1 |

1 |

3 |

1 |

|||||

|

14 |

Западные увалистые предгорья |

2 |

53, 54,90,91, 40/41,68,81 |

7 |

7/2-3 |

6/2 |

1 |

3 |

53, 68,81, 91 |

|||||||

|

15 |

Верещагинско-В асиль евские Увалы |

2 |

45, 77, 78, 79 |

4 |

4/2-3 |

|||||||||||

|

16 |

Тулвинская возвышенность |

1 |

/1 |

/1 |

/1 |

/1 |

-1 |

-1 |

-1 |

1 |

||||||

|

17 |

Уфимское плато с Сылвенским кряжем |

1 |

/1 |

/1 |

-1 |

-1 |

||||||||||

|

18 |

Лысь венско-Тулумбасская возвышенная равнина |

4 |

67 |

1 |

1/2 |

1/2 |

1/1 |

-1 |

-1 |

1 |

||||||

|

Итого: |

19 |

29 |

5/6-7 |

23/17-20 |

2/2 |

11/7 |

3/4 |

/1 |

6 |

|||||||

М. В. Рогозин, А. Ю. Запоров, А. В. Жекин

Окончание табл. 3

|

№ п/п |

Физико-географическое районирование |

Лесные генрезерваты |

Количество лесных генрезерватов, где порода в запасе или занимаемая ей площадь (для Лц, К) превышает 20% и более (числитель) и необходимое для породы количество резерватов (знаменатель), шт. |

Излишек (+) или нехватка (-) резерватов по породам |

Количество недостающих резерватов |

|||||||||||

|

Геоморфологические районы (группы предполагаемых популяций) |

Количество ландшафтов, шт. |

Номера |

Количество, шт. |

с |

Е |

Лц |

К |

Б |

Ос |

Лп |

с |

Е |

другие породы |

№ излишних лесных генрезерватов |

||

|

Зона смешанных лесов |

||||||||||||||||

|

Подзона широколиственно-хвойных лесов |

||||||||||||||||

|

19 |

Среднекамская долина |

2 |

72, 73,74, 75,86, 87. 89 |

7 |

5/2-3 |

2/2 |

3/2 |

2/2 |

1/1 |

2 |

1 |

75, 87 |

||||

|

20 |

Усинская возвышенность |

1 |

59, 60,61 |

3 |

1/1 |

1/1 |

2/1 |

/1 |

/1 |

-1 |

||||||

|

21 |

Тулвинская возвышенность |

2 |

66 |

1 |

1/1-2 |

1/1 |

1 |

|||||||||

|

22 |

Лысьвенско-Тулумбасская возвышенная равнина |

2 |

57, 58 |

2 |

2/2 |

1/2 |

1 |

|||||||||

|

Итого: |

7 |

13 |

8/5-6 |

5/6-7 |

3/2 |

5/4 |

1/2 |

/1 |

2 |

|||||||

|

Зона Кунгурской лесостепи Уфимское плато с Сылвенским кряжем. Ландшафты: _________________________________________________________________________________________________________ |

||||||||||||||||

|

23 |

Иренско-Кунгурский |

1 |

62, 63, 64 |

3 |

3/2 |

1/1 |

||||||||||

|

24 |

Тюйско-Сарсский |

1 |

69, 70, 71 |

3 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

|||||||

|

Итого: |

2 |

6 |

4/3 |

2/2 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

|||||||||

|

Всего: |

44 |

72 |

14 шт. |

8 |

||||||||||||

Рис. 2. Рекомендуемые к сохранению 62 лесных генетических резервата, распределенные по гео морфологическим районам Пермского края

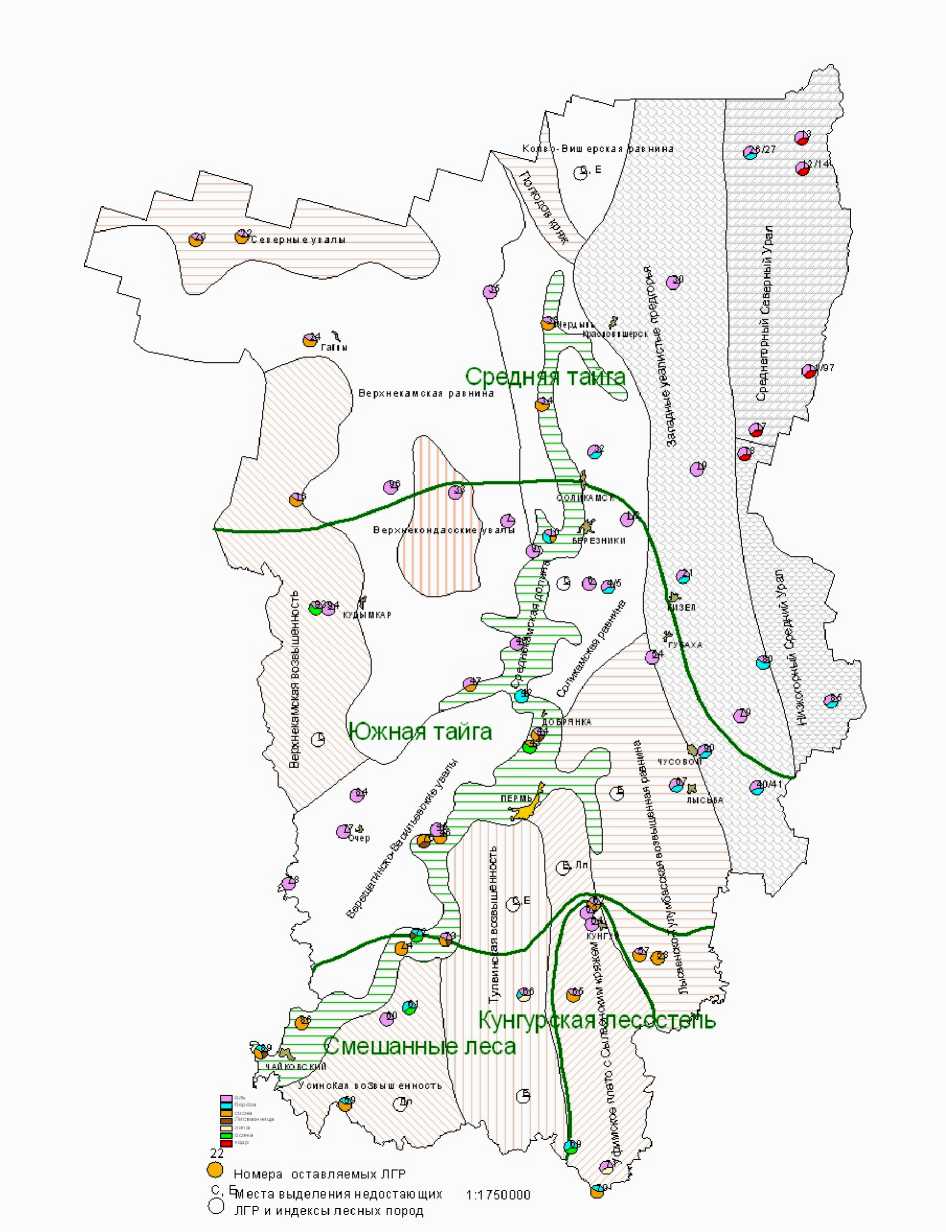

Анализ территориального размещения ЛГР показывает, что их количество в геоморфологических районах колеблется от 0 до 8. Исходя из предположения, что границы геоморфологического района примерно соответствуют границам группы популяций и что группа популяций состоит в среднем из 2–3 популяций, необходимое число резерватов в одном районе составит от 1 (в малом) и до 3–4 (в большом по размерам и протяженности геоморфологическом районе). С учетом данных соображений были проведены расчеты необходимого количества лесных генрезерватов по растительным зонам и подзонам (табл. 3).

После исключения излишних ЛГР из 79 осталось 62 (в том числе 6 с двойными номерами). На рис. 2 показаны примерные места для выделения 8 недостающих ЛГР.

Таким образом, после обследования в 2003– 2005 гг. и расчетов количества резерватов по геоморфологическим районам из 98 ранее выделенных лесных генрезерватов мы считаем необходимым оставить 68; с учетом объединения 12 из них попарно, при наличии общей границы их количество составит 62. По причине несоответствия требованиям к выделению ЛГР и избыточного их количества в некоторых геоморфологических районах, рекомендуется исключить из списка 19 лесных генре-зерватов.

Список литературы К обоснованию необходимого количества лесных генетических резерватов для Пермского края

- Видякин А.И. Популяционная структура и селекция сосны обыкновенной.//Генетика и селекция на службе леса: Материалы междунар. науч. конф. 28-29 июня 1996 г. Воронеж, 1997. С. 122-127.

- Видякин А.И. Популяционная структура сосны обыкновенной на востоке европейской части России: Автореф. дис…. д-ра биол. наук. Екатеринбург, 2004. 22 с.

- Максимович Г.А., Вохмянина Е.И. Геоморфологическая карта Пермской области.//Информ. листок № 179-79/Перм. межотрасл. центр науч.-техн. информ. Пермь, 1979.

- Назаров Н.Н. Классификация ландшафтов Пермской области.//Вопросы физической географии и геоэкологии. Пермь, 1996. С. 4-10.

- Основные положения организации и развития лесного хозяйства Пермской области. Т. 1. Пермь, 2000. 434 с.

- Паспорта 98 лесных генетических резерватов Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа/Институт леса АН СССР. Свердловск, 1992. Фонды Пермской зональной лесосеменной станции.

- Положение о выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в лесах СССР. Гослесхоз СССР. Приказ № 112 от 13.08.1982 г.

- Путенихин В.П., Фаркушина Г.Г., Шигапов З.Х. Лиственница Сукачева на Урале. М., 2004. 276 с.