К обоснованию процесса переработки птичьего помета

Автор: Михаил Вениаминович Запевалов, Виталий Владимирович Качурин, Александр Владимирович Гриценко

Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye

Рубрика: Птицеводство

Статья в выпуске: 4 (92), 2020 года.

Бесплатный доступ

Анализ показывает, что сельское хозяйство служит одним из основных производителей органических отходов. Значительная доля этих отходов приходится на животноводство и птицеводство. К настоящему времени на птицеводческих предприятиях России установилась достаточно высокая культура производства, которая способствует существенным темпам наращивания высококачественной и недорогой продукции, что позволило конкурировать с иностранными производителями и практически полностью вытеснить импортную птицеводческую продукцию

Короткий адрес: https://sciup.org/170177638

IDR: 170177638

Текст научной статьи К обоснованию процесса переработки птичьего помета

Материалы и методы. В настоящее время на птицефабриках в большинстве случаев применяют устаревшие технологии утилизации птичьего помета. Чаще всего помет после его удаления из птичника складируют в пометохранилище, а после выдерживания определенного времени вывозят на поля и используют в качестве органического удобрения. В процессе хранения помета и внесения его в почву происходит потеря питательных веществ растений и загрязнение окружающей среды. Затраты на применение такого удобрения зачастую не окупаются прибавкой урожая сельскохозяйственных культур, поэтому его использование становится экономически не целесообразным. Повысить эффективность утилизации птичьего помета возможно технологией его глубокой переработки на этапе удаления из птичника.

Современный подход к решению любых технологических задач в производстве основывается на принципах системного анализа. Согласно этим принципам, переработку помета следует рассматривать как сложную производственную систему, состоящую из элементов различных уровней детализации, начиная от физикомеханических свойств исходного материала и конечного продукта и заканчивая отдельными технологическими процессами.

Результаты и обсуждение. В ЮжноУральском государственном аграрном университете разработан способ экологически безопасной утилизации помета. Переработка помета осуществляется в потоке после удаления из птичника, что исключает затраты на его хранение, существенно снижает отрицательное воздействие на окружающую среду, позволяет получить новую востребованную продукцию. Способ переработки базируется на научных данных физики, химии, механики и других естественных наук. Он достаточно сложен как с технологической, так и технической точки зрения.

При осуществлении данного способа технология переработки помета представляет собой совокупность взаимоу-

Тепловые процессы при переработке помета связаны с тепло-и массообменными процессами. Они протекают одновременно при предварительном нагреве и сушке помета, поддаются законам теплопередачи, на которых основаны способы распространения теплоты, и законам молекулярной диффузии.

вязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов. К основным технологическим процессам относятся те, при которых птичий помет превращается в готовый продукт, востребованный и конкурентоспособный с экономической точки зрения.

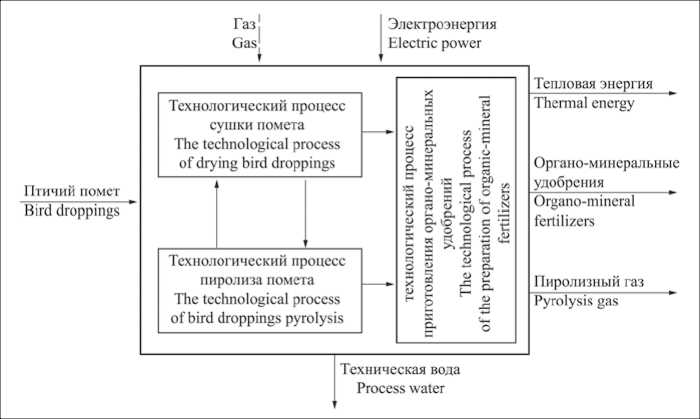

Это может быть тепловая и электрическая энергия, пиролизный газ, топливные брикеты, органоминеральное удобрение. Схема процесса переработки птичьего помета включает технологические процессы его сушки, пиролиза, приготовления удобрения (рис. 1).

В свою очередь данные технологические процессы подразделяются на механические, гидромеханические, тепловые, массообменные и химические. К механическим процессам относятся измельчение компонентов органоминерального удобрения, их транспортировка и смешивание. На обрабатываемый материал оказывается механическое воздействие, и описы- вают эти процессы законами механики твердых тел.

Перемещение пара, образуемого при высушивании помета, сбор и транспортировка воды, получаемой при конденсации пара, движение теплоносителя в сушильной установке и синтез газа в пиролизном реакторе, брикетирование высушенного помета и гранулирование органоминеральной смеси относятся к гидродинамическим процессам. Движущей силой этих процессов служит гидростатическое и гидродинамическое давление. Их осуществление происходит в соответствии с законами гидромеханики.

Тепловые процессы при переработке помета связаны с тепло- и массообменными процессами. Они протекают одновременно при предварительном нагреве и сушке помета, поддаются законам теплопередачи, на которых основаны способы распространения теплоты, и законам молекулярной диффузии.

Скорость их протекания значительно зависит от гидродинамических условий, при которых осуществляется перенос теплоты от агента сушки к высушиваемому помету. Поэтому процесс сушки в значительной мере зависит от типа и конструкции сушилки.

Одна из задач при приготовлении органоминерального удобрения состоит в получении вещества, обладающего высокими «удобрительными» свойствами, что связано с различными химическими превращениями смешиваемых компонентов. Эти превращения происходят в соответствии с законами химической кинетики.

Процессы получения указанных продуктов при переработке помета состоят из отдельных стадий, которые подразделяют на несколько технологических операций. Каждая из этих операций состоит из элементов, которые представляют собой законченное действие по изменению состояния обрабатываемого помета. При этом предусматри- !►

О

вают выполнение ручных, машинных, автоматических и операторных действий, соотношение которых зависит от совершенства данного процесса.

В ручных операциях используют простой или несложный механизированный инструмент, предназначенный чаще всего для выполнения регулировок и устранения неисправностей транспортирующих рабочих органов, завальной ямы и технологического оборудования.

Машинные операции осуществляют с помощью машин или агрегатов при непосредственном участии рабочих – транспортировка помета мобильными транспортными агрегатами от места его сбора до переработки, погрузочноразгрузочные операции готовой продукции и прочее.

Автоматические операции протекают под наблюдением операторов, но без их непосредственного участия. Это – дози-

“

При больших объемах помета целесообразно применять непрерывный процесс сушки.

Производительность сушилки следует выбирать с учетом суточного объема помета,

Рис. 1. Процесс переработки птичьего помета

поступающего на переработку, при этом сушилка должна работать круглосуточно.

рование и смешивание компонентов при приготовлении органоминеральной смеси, гранулирование и фасовка удобрения. Аппаратные операции осуществляют выполнение технологического процесса специальными агрегатами без участия оператора.

В задачу оператора входит проверка соблюдения технологических режимов, загрузочных и разгрузочных операций этих агрегатов. К этой группе операций можно отнести сушку помета и его газификацию методом пиролиза.

Одна из отрицательных особенностей бесподстилочного птичьего помета заключается в его высокой влажности, которая находится в пределах 60-80%. Из-за наличия влаги в массе помета начинают развиваться нежелательные биологические процессы с образованием веществ, загрязняющих окружающую среду. Поэтому начальной стадией его переработки является сушка. В результате удаления влаги из помета происходит улучшение его технологических свойств, он становится пригодным для дальнейшей переработки.

Процесс сушки очень энергоемкий, из 1 т влажного помета следует испарить 500-700 кг воды. По способу организации он может быть как периодическим, так и непрерывным. Его характеризуют временем продолжительности сушки t, необходимым для завершения всех его стадий, начиная от момента загрузки и заканчивая выгрузкой высушенного до определенной влажности материала, и периодом сушки Т, то есть временем от начала загрузки данной партии помета до начала загрузки помета последующей партии. Еще один показатель этого процесса – степень непрерывности M, которую определяют как отношение его продолжительности к периоду сушки:

M = t/Т, (1)

где t - время продолжительности сушки, ч;

Т - период сушки, ч.

Непрерывные процессы имеют преимущества перед периодическими, так как обеспечивают большую производительность, возможность стабилизации процесса во времени, улучшения качества получаемой продукции, возможность осуществления полной их механизации и автоматизации. Так как для непрерывного процесса Т→0, то степень непрерывности M→∞.

Процесс сушки помета представляет собой перенос тепла и влаги в системе помет – вода – пар в результате подвода

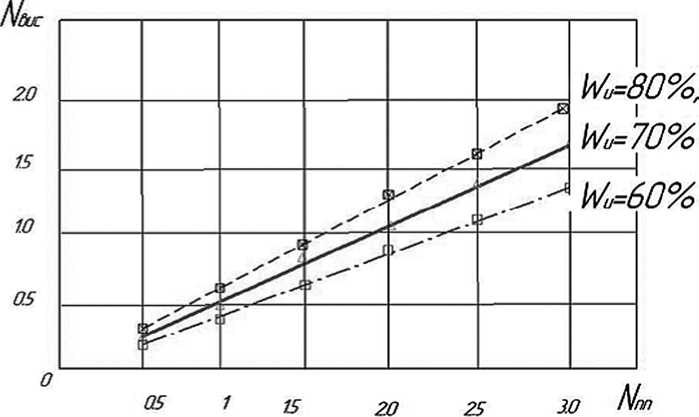

Рис. 2. Количество испаряемой влаги в зависимости от производительности сушилки при различной влажности помета

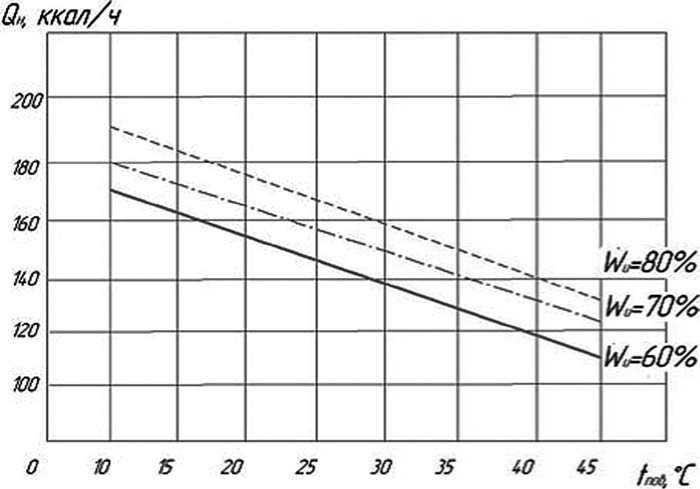

Рис. 3. Зависимость часового расхода тепла на нагрев помета в сушилке от температуры поступающего в сушилку помета при различной его влажности

к помету теплоты. Движущей силой сушки служит разность потенциалов, которые определяют через градиенты параметров материальных потоков, участвующих в этом процессе.

Сушка помета может осуществляться различными способами. Естественная сушка происходит непосредственно в птичнике с дополнительным его обдувом при нахождении на лентах помето-удаления клеток, в которых содержится птица. Однако этот способ практически не используют из-за длительности процесса, а применяют сушку в специальных сушильных установках.

Конструкция данных установок зависит от способа подвода тепла к высушиваемому помету. Наиболее распро- странены конвективный и кондуктив-ный (контактный) способы сушки. Очень редко применяют сушки диэлектрическую – токами высокой частоты, сублимационную – вымораживанием в вакууме, радиационную – инфракрасным излучением.

Конвективную сушку осуществляют в потоке нагретого сушильного агента, выполняющего одновременно функции тепло– и влагоносителя, обеспечивающего создание необходимой гидродинамической обстановки в сушилке.

Контактная сушка, в отличие от конвективной, происходит за счет передачи тепла высушиваемому продукту через нагретую поверхность. Основное преимущество этого способа заключается в

значительной интенсивности его протекания, обусловленной высоким коэффициентом теплопередачи между горячей поверхностью и материалом сушки, благодаря чему он быстро обезвоживается.

При контактной сушке требуется значительно меньше затрат энергии, а сушильная установка сравнительно проста по конструкции и в обслуживании. Это может быть сушилка барабанного типа.

Количество влаги, которую требуется испарить из помета, определяют как:

NВИС = NПП(WИ – WС)/100 , т/ч, (2) где NВИС – количество испаряемой влаги, т/ч;

NПП – часовая производительность сушилки, т/ч;

WИ – влажность помета, поступающего на переработку, %;

WС – влажность высушенного помета, %.

На рисунке 2 представлена зависимость изменения количества испаряемой влаги от производительности сушилки при различной влажности помета, поступающего на переработку, при высушивании его до влажности 10%.

Процесс сушки включает в себя нагрев помета и испарение влаги. Для снижения затрат энергии в сушилке предусмотрено проведение предварительного подогрева помета в заваль- ной яме до 30-35°С с использованием пара, который удаляют из сушильной камеры. Это повышает эффективность использования тепловой энергии, сбор конденсата.

Часовой расход тепла на нагрев помета в сушилке может быть определен как:

Q Н =N ПП [c м (1– W с /100)+с в W И /100]×[0,5(t вн.ст –t пос )–t вн.б ] ккал/ч, (3)

где QН – расход тепла на нагрев помета в сушилке, ккал/ч;

см – удельная теплоемкость помета (0,42 ккал/кг · град);

cв – удельная теплоемкость воды, (ккал/кг ∙ град);

tвн.ст, tпос, tвн.б – соответственно температура внутренней стенки барабана сушилки, поступающего в сушилку помета, воздуха внутри барабана, °С.

При производительности сушилки 4,0 т/ч, температуре внутренней стенки барабана сушилки 300°С, воздуха внутри барабана 90°С зависимость расхода тепла на нагрев помета в сушилке от температуры предварительного подогрева его в завальной яме и различной влажности представлена на рисунке 3.

Из графика видно, что с увеличением температуры предварительного подогрева помета расход на его подогрев внутри сушилки снижается по линей- ной зависимости, например, при температуре поступающего на сушку помета 30°С и влажности 70% часовой расход тепла на нагрев помета в сушилке составит около 231,0 тыс ккал/ч. Очевидно, что со снижением влажности поступающего помета до 60% расход тепла на нагрев помета снижается, при увеличении влажности – увеличивается.

Расход тепла на испарение влаги при сушке помета определяют выражением:

QИ = ИВМС · r0 ккал/ч , (4)

где r0 – удельная теплота парообразования, (549,7 ккал/кг).

В процессе сушки помета идет также потеря тепла в окружающую среду, ориентировочную величину которой можно определить как:

QП = ИВИС К ккал/ч , (5)

где QП – потери тепла в окружающую среду, ккал/ч;

К – тепло, потерянное с испаряемой влагой (5,0 ккал/кг).

При больших объемах помета целесообразно применять непрерывный процесс сушки. Производительность сушилки следует выбирать с учетом суточного объема помета, поступающего на переработку, при этом сушилка должна работать круглосуточно. Например, при поступлении помета около 100 т/сут, производительность сушилки должна составлять не

Одна из отрицательных особенностей бесподсти-лочного птичьего помета заключается в его высокой влажности, которая находится в пределах 60-80%. Из-за наличия влаги в массе помета начинают развиваться нежелательные биологические процессы с образованием веществ, загрязняющих окружающую среду. Поэтому начальной стадией его переработки является сушка. В результате удаления влаги из помета происходит улучшение его технологических свойств, он становится пригодным для дальнейшей переработки.

менее 4,0 т/ч. При влажности поступающего на сушку помета 70% необходимо испарить за один час около 2,4 т воды. На выходе будет 1,6 т высушенного помета влажностью 10%, при этом количество абсолютно сухого помета составит 1,2 т.

Общий часовой расход тепла при сушке помета складывается из расхода тепла на нагревание помета QН, испарение влаги QИ и потери в окружающую среду QП:

QЧ = QН + QИ + QП ккал/ч , (6)

где QЧ – расход тепла при сушке помета, ккал/ч.

В нашем случае общий расход тепла составит 1470140 ккал/ч.

Количество сжигаемого топлива (пиролизного газа) для получения данного количества тепла при сушке помета определяют по формуле:

Q Ч 3

GГАЗ= g ГАЗ м , где GГАЗ – количество сжигаемого газа при сушке помета, м3/ч;

gГАЗ – теплота сгорания газа, ккал/м3.

Теплота сгорания газа, полученного при пиролизе птичьего помета, находится в пределах 1200 ккал/м3.

С учетом общего часового расхода тепла на сушку помета требуется 1225 м3/ч газа. Для поддержания процесса газификации необходимо около 150 м3/ч.

Следовательно, для высушивания птичьего помета и его пиролиза требуется около 1375 м3/ч пиролизного газа.

Из 1 кг сухого птичьего помета можно получить около 2 м3 пиролизного газа. При переработке всего количества получаемого высушенного помета выход газа составит около

Рис. 4. Опытный образец барабанной сушилки

2400 м3/ч. Разница между количеством газа, генерированного и израсходованного на переработку помета, составляет около 1000 м3/ч. Оставшийся газ можно использовать на другие внутрихозяйственные нужды, например, на выработку электрической энергии. Либо до 500 кг/ч высушенного помета не подвергать пиролизу, а изготавливать из него топливные брикеты.

При пиролизе остается зола (около 170 кг/ч), которая содержит до 41% питательных веществ, необходимых для роста растений, и служит основным компонентом при приготовлении органоминерального удобрения.

С учетом данных исследований в ООО «ПФК Эталон-Сплав» изготовлен опытный образец барабанной сушилки «Каштан», которая прошла производственные испытания в ООО «Уралбройлер» Челябинской области (рис. 4).

Выводы

Процесс переработки птичьего помета остается одним из наиболее энергоемких в сельском хозяйстве. Однако те экологические задачи, которые возникли сегодня, заставляют уделять активное внимание комплексной проблеме переработки отходов птицеводства. Проведенные конструкторская, техническая и технологическая работы позволили получить конкурентоспособный продукт – органоминеральное удобрение. Причем его получение, как показали экспериментальные исследования, может полностью исключить потребление энергии извне.

Конечным результатом работы служит изготовленный опытный образец барабанной сушилки «Каштан», технологические возможности которой изучают в настоящее время в ЮжноУральском государственном аграрном университете.

Южно-Уральский ГАУ;

Источник: Электротехнологии и электрооборудование в АПК f