К оценке эффективности случайных антенн по критерию информационного ущерба

Автор: Алышев Ю.В., Маслов О.Н.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 3 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

При исследовании случайных антенн (СА) методом статистического имитационного моделирования (СИМ) используется представление СА в виде системы Multiple Input + Multiple Output (MIMO). Для анализа эффективности СА предложены критерии количественной оценки, учитывающие реальные условия приема в системе MIMO и влияние помех.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191242

IDR: 140191242 | УДК: 621.395.4

Текст обзорной статьи К оценке эффективности случайных антенн по критерию информационного ущерба

Изучение СА является одним из перспективных направлений развития статистической теории антенн [1-2]. Областью наиболее актуальных и значимых приложений знаний об СА остается обеспечение информационной безопасности телекоммуникаций, а также электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств (РЭС) различного назначения [3-4]. Мощным средством для решения исследовательских задач такого рода является метод СИМ, который предполагает разработку имитационной модели (СИМ-модели), достаточно адекватно и точно воспроизводящей на ЭВМ работу многоканальной СА [5]. Схема установки для исследования СА при однолучевом и многолучевом распространении сигналов, наличии и отсутствии преднамеренных помех и т.п. близка по структуре и рабочим характеристикам к телекоммуникационным системам, реализующим технологию MIMO [6-7].

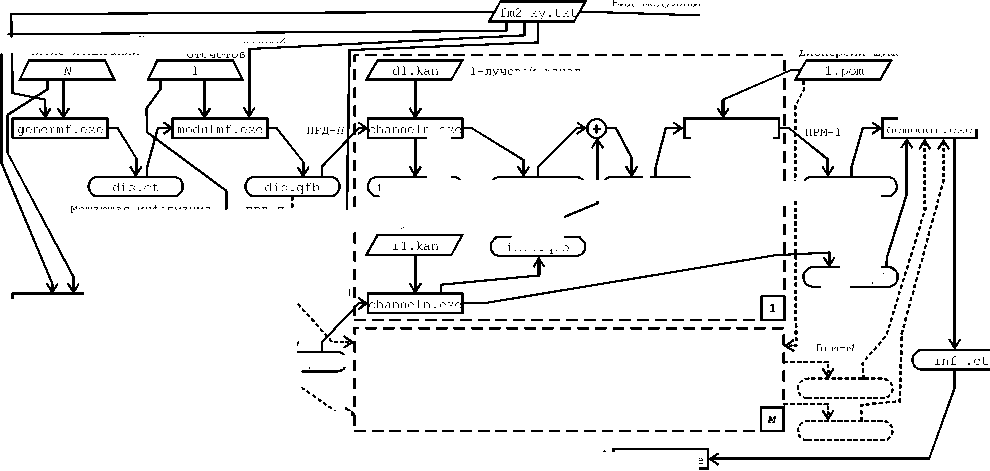

Схему СИМ-модели MIMOиллюстрирует рис. 1, где в укрупненном виде показаны передатчики ПРД-1…ПРД-N в составе СА; передатчик ПРД-П, излучающий преднамеренные помехи (может находиться как в составе СА, так и вне ее); приемники ПРМ-1…ПРМ-M с антеннами (как ненаправленными, так и направленными на элементы СА) и демодулятором ДМ в составе измерительного комплекса (ИК); а также пути прохождения сигнала в системе MIMO: прямые R nдоmп от ПРД к ПРМ (сплошные линии) и дополнительные R n до m п , возникающие за счет отражений, рассеяния, фокусировки и т.п. радиоволн в процессе распространения (штриховые линии). Границы СА и ИК на рис. 1 обозначены штриховыми прямоугольниками. В системе MIMO число передатчиков в составе СА N = 1…5; число приемников составе ИК M = 1…5; в общем случае число источников (передатчиков) помех P ≥ 1.

Под эффективностью СА, в соответствии с идеологией MIMO, условимся понимать энергетический выигрыш, достигаемый, во-первых, за счет присутствия в ее составе N передатчиков; во-вторых, за счет использования в составе ИК M приемников; в-третьих, снижаемый за счет негативного влияния P передатчиков помех. В задачах по обеспечению ЭМС РЭС и информационной безопасности [3-4] энергетический выигрыш определяется достаточно просто: по критерию

«сигнал/шум» или «сигнал/помеха» в заданной области пространства (точке наблюдения). В настоящей статье рассмотрим критерии, связанные сотносительным информационнымущербом:для использования которых необходимо с помощью СИМ-модели определять вероятность ошибки pош при передаче и приеме в системе MIMO информации в цифровом виде в условиях интенсивной межсимвольной интерференции (МСИ). Зная загрузку и режим работы системы MIMO, можно, во-первых, оценивать абсолютный информационный ущерб от работы СА непосредственным образом: умножив pош на объем информации. Во-вторых, находить энергетический выигрыш для разных вариантов реализации СА при фиксированном значении pош – аналогично схемам M-кратного разнесенного приема [8]. В-третьих, использовать другие критерии оценки эффективности СА в условиях воздействия интенсивных преднамеренных помех.

Реализация СИМ-модели для проектирования ИК

Пути построения ИК в рамках СИМ-модели СА по системе MIMO рассмотрены в [6-7]. Структура компьютерной СИМ-модели для проектирования ИК, соответствующая схеме MIMO на рис. 1, показана на рис. 2. Два исполняемых модуля «genermf.exe», моделирующих генераторы информационных символов, формируют соответственно тестовую информационную последова- тельность в файле «inf.ct» и последовательность символов мешающего сигнала в файле «dis.ct», заданного размера. В файле параметров «fm2.txt» для генератора определяется число уникальных символов (сигнальных позиций) кода.

Исполняемый файл «modulmf.exe», представляющий собой модулятор, формирует отсчеты низкочастотного эквивалента полезного и мешающего сигналов в файлах «inf.qfb» и «dis.qfb» соответственно. В файле параметров «fm2.txt» задается вид линейной модуляции в виде сигнальных позиций на фазовой плоскости. Число отсчетов на тактовый интервал также является параметром модулятора. Модель передачи по направлениям от ПРД-1…ПРД- N до ПРМ-1… ПРМ- M , а также от источника помех ПРД- П до ПРМ-1…ПРМ- M , реализуется следующим образом. Для каждой отдельной ветви разнесения в составе ИК модуль «channeln.exe», моделирующий радиоканал, используется дважды. В первом случае в файле параметров задается многолучевой канал, где задаются параметры лучей от N источников ПРД-1…ПРД- N , а при наличии отражений – еще и дополнительные лучи от тех же N источников R nдоmп . Во втором случае в файле параметров задаются параметры канала от источника помех ПРД- П до каждого из ПРМ-1…ПРМ- M , а при наличии R nдоmп – еще и параметры всех дополнительных лучей. Результаты работы модуля «channeln.exe» представляют собой файлы, содержащие отсчеты квадратурных НЧ компонент,

Заданное значение дисперсии шума

Рис. 2. Реализация СИМ-модели СА в виде системы MIMO при наличии источника помех ПРД- П

Число испытаний

Число внутритактовых

Мешающая информация (помеха)

ПРД- П

N -лучевой канал

ПРД-1

ПРД- N

евой канал

]

которые объединяются операцией комплексного сложения и в таком виде являются исходной информацией для исполняемого файла «noise5. exe», моделирующего гауссовский шум с заданной дисперсией. Дисперсия шума задается в файле параметров (1.pom). Таким образом, отдельно можно выделить модуль 1, объединяющий исполняемые файлы «channeln.exe», «noise5.exe», а также сумматор (на рис. 2 этот модуль показан штриховой линией). У модуля 1 два входа и один выход. Он объединяет работу двух исполняемых файлов, соответствующих всем лучам в радиоканале, между ПРД-1…ПРД- N и ПРМ-1…ПРМ- M , в одной ветви разнесения. При использовании M приемников в составе ИК данный модуль 1 должен быть размножен в M раз, как это показано на рис. 2. При этом файлы «inf.qfb» и «dis.qfb» будут являться входными одновременно для M модулей.

ДемодуляторДМ (см. рис. 2) выносит решения с помощью алгоритма Витерби (АВ) [9], реализующего правило максимального правдоподобия, или алгоритма Кловского-Николаева (АКН), реализующего правило обобщенного максимального правдоподобия [10]. Параметры СИМ-модели задаются числовыми значениями (на схеме рис. 2 это блоки в виде трапеции) и в текстовых файлах «fm2_xy.txt», «d1.kan», «i1.kan», «1.pom» (на схеме рис. 2 это блоки в виде параллелограмма). Результат определения частости ошибки записывается в текстовый файл «res.txt».

В файле «fm2_xy.txt» задаются координаты сигнальных позиций на фазовой плоскости. В файле «i1.kan» задаются параметры N лучевого канала (при отсутствии отражений) для информационного тракта в одной из M ветвей разнесения. В файле «d1.kan» задаются параметры однолучевого канала (при отсутствии отражений) для тракта, содержащего мешающую информацию, в одной из M ветвей разнесения. В файле «1.pom» задается значение дисперсии шума. В файлах параметров для модели радиоканала «d1.kan» и «i1. kan» при этом могут быть заданы многолучевые каналы, где учитываются «задержанные» дополнительные лучи R n до m п . Таким образом, СИМ-модель, представленная на рис. 2, способна моделировать все варианты работы системы MIMO, показанной на рис. 1.

Исходные данные для моделирования

Целью СИМ является исследование СА,пред-ставленной в виде системы MIMO при N ≥ 1; M ≥ 1 и P ≥ 1. Во всех N каналах на передаче используется один и тот же вид модуляции; сигналы передаются наоднойи той женесущейчастоте,занимаютобщую выделенную полосу частот.Как наиболее сложный случай,с точки зрения условий распространения ра-диоволн,рассматриваются каналы связи с релеевс-кими замираниями (модель на рис. 2допускает обобщение на любой заданный закон замираний).

Анализпредметнойобласти СИМпоказывает,во-первых,что в данном случае особое внимание должно быть уделено моделированию помех,присутс-твие которых,помимо неоднородности по критерию «сигнал/шум» M каналов приема, соответствующих разным путям распространения сигнала в системе MIMO, приводит к аналогичной неоднородности указанных каналов по критерию «сигнал/(шум + помеха)» за счет влияния источника преднамеренных помех ПРД-П,обеспечивающего активную защиту СА [5].Идеальным вариантом помехи от ПРД-П, с точки зрения ее негативного воздействия на ИК, является сигнал с такими же параметрами (полоса частот,вид модуляции,характеристики распространения и т.д.),что и у полезного сигнала,но с инфор-мационнымсодержанием,неимеющимотношенияк нему.Шум в каналах приема считается гауссовским.

Во-вторых,что выбор метода обработки сигналов в MIMOсущественно зависит от типа характеристики направленности (ХН) M антенн в составе ИК. При ненаправленных антеннах целесообразно применять известные методы обработки многолучевых сигналов, из которых (при неизвестной длине сообщения и симплексном методе радиосвязи,когда задержка в принятии решения некритична)наивысшее качество приема (демодуляции) обеспечивает переборный АВ [9].В реальных условиях эффективность АВ зависит от точности оценки параметров канала радиосвязи (на которую влияют многие факторы,в том числе информационные свойства сигнала). При проектировании ИК с помощью СИМ можно воспользоваться истинными параметрами канала (полученными путем моделирования), что соответствует потенциальным возможностям (идеальный вариант реализации)ИК.

В-третьих,при ХН в ИК,каждая из которых способна обеспечивать селекцию сигнала только одного из передатчиков ПРД-1…ПРД-N в составе СА,чис-ло элементов ИК возрастает до M = N 2.Поэтому для оптимальной обработки сигналов в ИК могут быть использованы детекторы,эффективно работающие в условиях однолучевого приема.Использование в составе ИК адаптивных антенн также позволяет воспользоваться переборным АВ или методом [10],если известны направления прихода лучей на антенны ПРМ-1…ПРМ-M.Заметим,что метод [10]позволяет при этом добиться наивысшего качества приема,а в обоих указанных случаях (при идеальной пространс- твенно-угловой фильтрации помех)источник ПРД-П на схеме рис.1 в составе СИМ-модели может не учи-тываться.Если бы на практике удалось организовать в MIMOнезависимые пространственные каналы с помощью направленных антенн,то выигрыш был бы очевиден: в такой системе можно повысить скорость передачи за счет распараллеливания потока информации по разным каналам.Однако в реальных условиях обеспечить полную независимость каналов MIMO нельзя и в системе будут проявляться межканальные помехи,влияние которых необходимо исследовать методом СИМ.При ненаправленных антеннах система MIMOбудет работать в условиях мощных мешающих сигналов даже при отсутствии ПРД-П.

В-четвертых,на практике для применения АВ, АКН и других высокоэффективных алгоритмов обработки сигналов в ИК требуется общая система синхронизации ПРМ-1…ПРМ- M .При анализе предметной области СИМ будем исходить из того, что владелец ИК способен решить эту задачу (аналогично оценке параметров канала).Поэтому при проведении СИМ можно считать,что ПРМ-1…ПРМ- M синхронизированы,а ДМ в составе ИК обеспечивает обработку сигналов с наиболее помехоустойчивым видом модуляции – ФМ-2(модуляция противоположными сигналами). Если у сигнала,принимаемо-го ИК,случайным образом изменяются амплитуда и фаза ввиду воздействия на него среды распространения, в системе MIMO на рис.1 необходимо усложнять процесс передачи сигналов (что не всегда достижимо в реальных условиях).Для уменьшения pош в ИК целесообразно увеличивать M и использовать методы разнесенного приема [9],что вполне реально.

Подводя итог,отметим,что специфические факторы системы MIMO на рис.1: координаты мест расположения и степень направленности антенн у элементов СА и ИК; передача одной и той же или разной информации в каналах MIMO; наличие или отсутствие МСИ и т.п. совместно и достаточно сложным образом влияют на pош .При направленных антеннах ПРД-1…ПРД- N их месторасположение, форма и ориентация ХН,включая боковые лепестки, определяют качество пространственно-образованных каналов MIMO. Если ПРД-1…ПРД- N расположены так,что на приемной стороне сигналы от них приведут к МСИ, в ИК может быть получен существенный энергетический выигрыш по сравнению со случаем отсутствия МСИ.Наконец,в системе MIMO можно использовать другие виды модуляции: как одинаковые, так и разные для каждого сигнала. Все эти обстоятельства можно также смоделировать согласно схеме на рис.2 и исследовать путем проведения СИМ.

Результаты моделирования

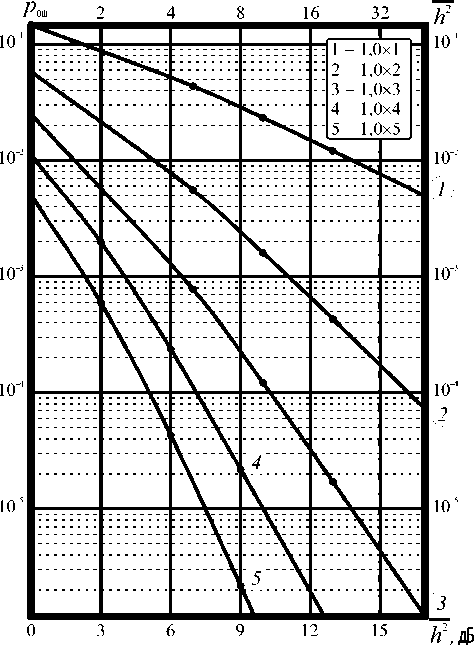

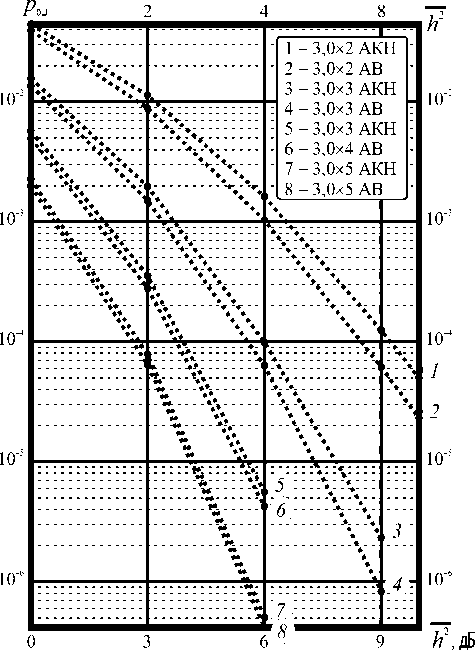

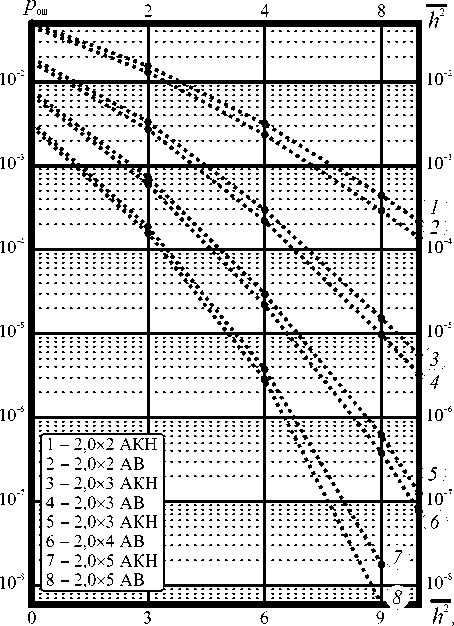

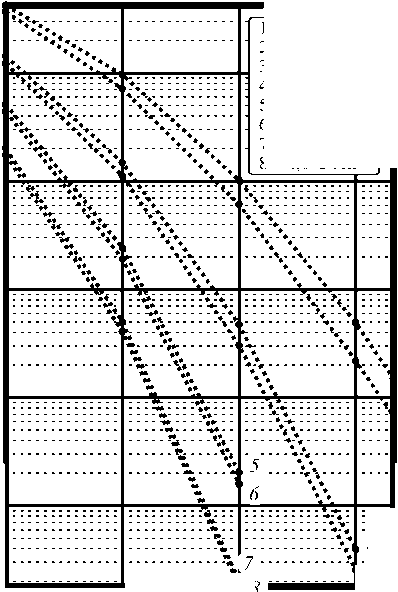

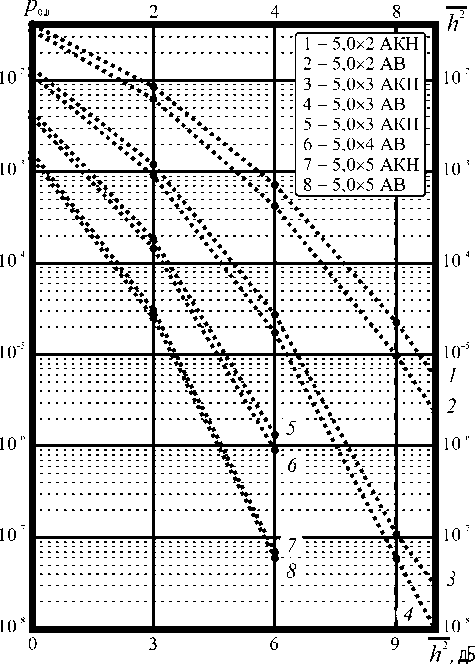

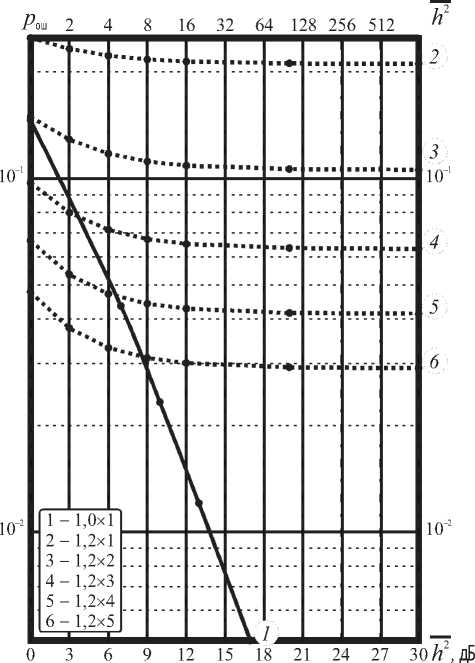

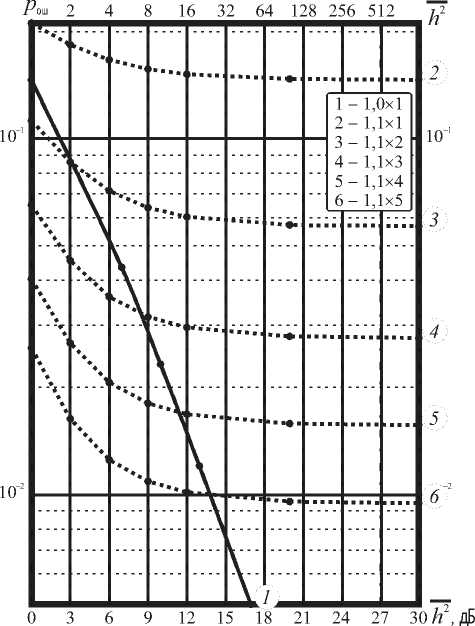

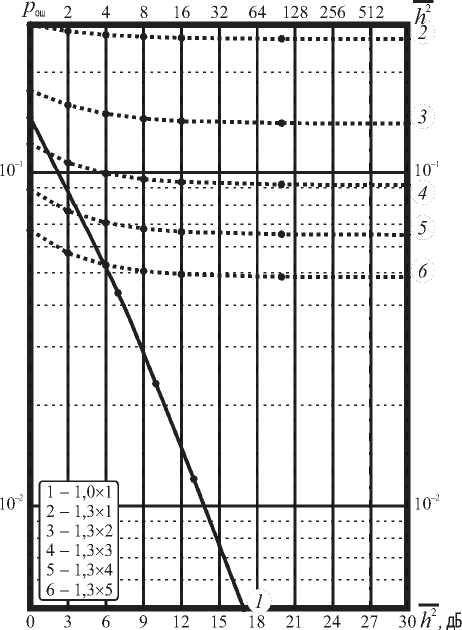

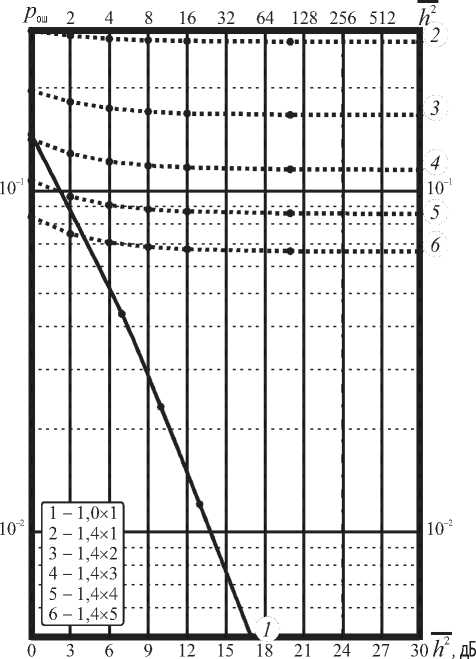

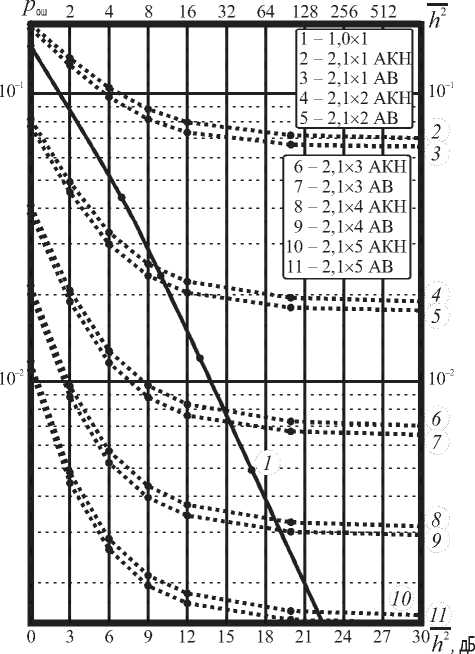

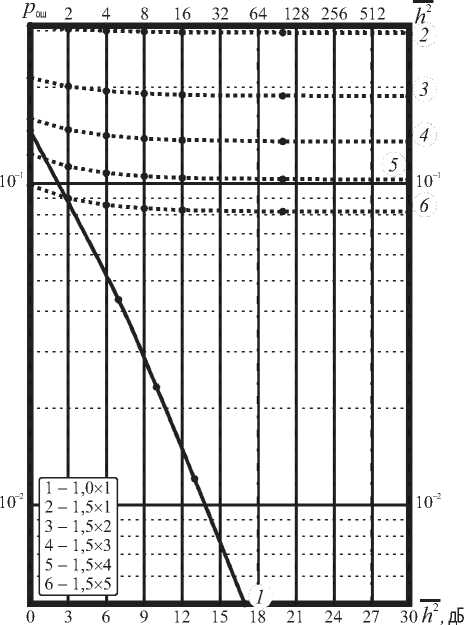

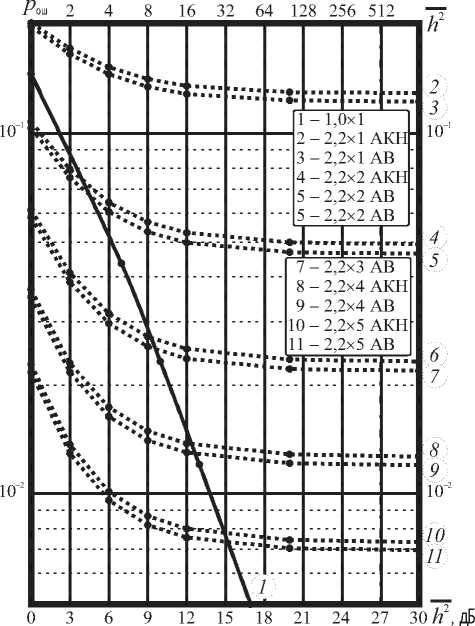

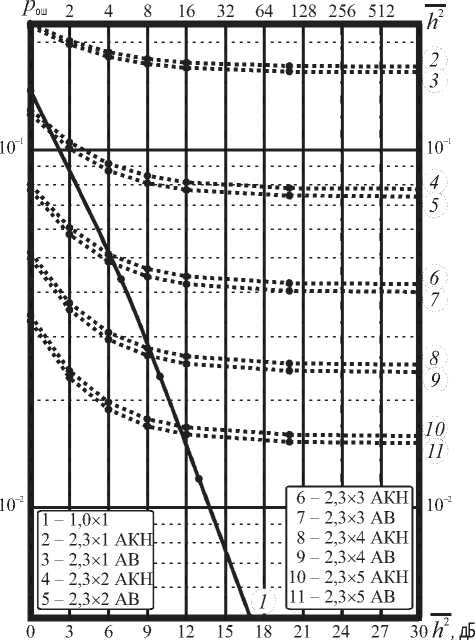

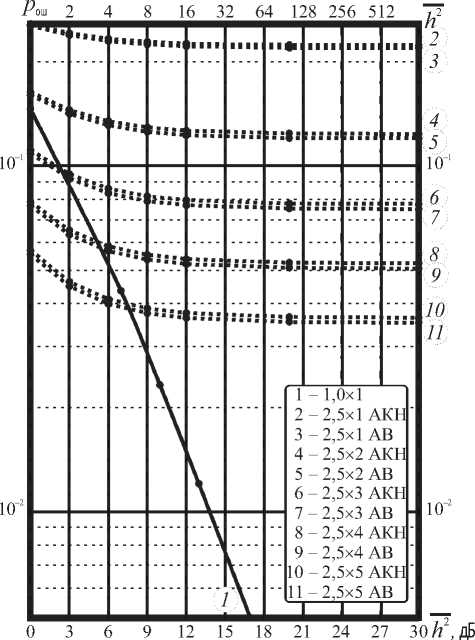

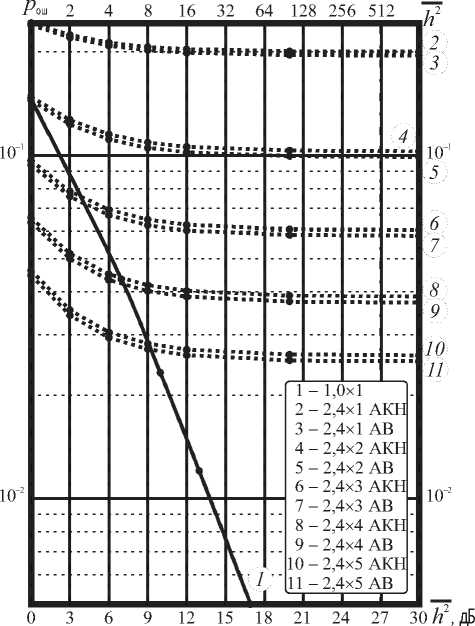

Поскольку СИМ-модель позволяет учитывать все элементы схем на рис. 1-2 и перечисленные исходные параметры, число сочетаний которых достаточно велико, следует ограничиться анализом наиболее характерных (или предельно достижимых в реальных условиях) вариантов. В этой связи классифицируем приводимые результаты СИМ следующим образом. Первая серия графиков зависимости pош от среднего отношения «сигнал/шум» h 2 ; h 2 дБ [8] (см. рис. 3-7) иллюстрирует потенциальные характеристики системы MIMO с ФМ-2 для каждого варианта сочетаний N = 1…5 и M = 2…5 (для рис. 3 – M = 1…5) при отсутствии мешающих сигналов (P = 0). Вторая серия (см. рис. 8-12) демонстрирует эффективность разнесенного приема при M = 1…5 и P = 1…5 для N = 1. Третья серия (см. рис. 13-17) соответствует M = 1…5 и P = 1…5 для N = 2, причем в данном случае передат-чикирасположены так, что взаимное запаздывание их сигналов равно величине тактового интервала T при одинаковой передаваемой информации (что является наиболее сложным случаем при многолучевом распространении в MIMO и приводит к максимальному снижению помехоустойчивости приема). При N > 2 сигнал от ПРД-n приходит в ИК c запаздыванием, равным тз = (n - 1)T , где n = 1,N .

Обозначения на рис 3-17 соответствуют схеме: N ; P x M ; Алг ; где Алг - вид алгоритма при обработке сигнала в условиях МСИ (АВ или АКН), а номера кривых соответствуют данным обозначениям. Сплошными линиями показаны расчетные графики pош , утолщенные точки – результаты СИМ, последовательно соединенные между собой отрезками штриховых линий. На рис. 4-7 для каждой точки кривой производилось 29 испытаний m -последовательности длиной 224 информационных символов (объем выборки). В условиях воздействия помех для каждой точки кривой на рис. 8-17 производилось 29 испытаний m -последовательности длиной 220 информационных символов.

Графики первой серии (см. рис. 3-7) показывают, как с увеличением N (разнесение на передаче) возрастает число подлежащих анализу вариантов реализации СА (соответствующих разным сочетаниям исходных данных для СИМ в системе MIMO) и повышается эффективность СА (возрастает для владельца СА и, напротив, снижается для владельца ИК относительный информационный ущерб).

Рис. 3. Помехоустойчивость приема при N = 1;

M = 1…5; P = 0

Рис. 5. Помехоустойчивость приема при N = 3;

M = 1…5; P = 0

Рис. 4. Помехоустойчивость приема при N = 2;

M = 1…5; P = 0

p™

10 –2

10 –4

10 –5

10 –6

10 –3

1 - 4,0x2 АКН

2 - 4,0x2 АВ

3 - 4,0x3 АКН

4 - 4,0x3 АВ

5 - 4,0x3 АКН

6 - 4,0x4 АВ

7 - 4,0x5 АКН

8 - 4,0x5 АВ

h 2

10 –2

10 –3

10 –4

1 10 –5

10 –6

Рис. 6. Помехоустойчивость приема при N = 4;

M = 1…5; P = 0

Рис. 7. Помехоустойчивость приема при N = 5;

M = 1…5; P = 0

Рис. 9. Помехоустойчивость приема при N = 1 ;

M = 1…5; P = 2

Рис. 8. Помехоустойчивость приема при N = 1;

M = 1…5; P = 1

Рис. 10. Помехоустойчивость приема при N = 1;

M = 1…5; P = 3

Рис. 11. Помехоустойчивость приема при N = 1;

M = 1…5; P = 4

Рис. 13. Помехоустойчивость приема при N = 2;

M = 1…5; P = 1

Рис. 12. Помехоустойчивость приема при N = 1;

M = 1…5; P = 5

Рис. 14. Помехоустойчивость приема при N = 2;

M = 1…5; P = 2

Рис. 15. Помехоустойчивость приема при N = 2;

M = 1…5; P = 3

Рис. 17. Помехоустойчивость приема при N = 2;

M = 1…5; P = 5

Рис. 16. Помехоустойчивость приема при N = 2;

M = 1…5; P = 4

Напомним,что система MIMOздесь работает при отсутствии искусственных помех (без активной защиты СА),а оценка импульсных характеристик, используемых в ИК,считается идеальной. Графики рис.3 хорошо соответствуют данным [9], что позволяет позитивно оценить адекватность СИМ-модели, показанной на рис.2.

На рис. 8-12 при N = 1 и на рис. 13-17 при N = 2 в качестве источника помех рассматривается сигнал, по своим характеристикам полностью соответствующий полезному,но содержащий случайную информационную последовательность.Этот вариант соответствует режиму самозашумления СА [3-4],па-раллельной передаче информации при многоканальной связи и т.д.Корреляция между всеми полезными и мешающими сигналами (при наличии Pисточни-ков помех)отсутствует.Для сравнения на рис.8-17 приводится график помехоустойчивости одиночного приема ( M = 1)для однолучевого ( N = 1) релеевского канала при отсутствии помех (сплошная кривая 1).

Обработка и анализ результатов СИМ

Приобработкеграфиковпервойсерии(см.рис.3-7) с целью определения энергетического выигрыша [9]всистемеMIMOзафиксируемдвауровняпомехо-устойчивости приема: pош = 10-3 и10-4. За основу для сравненияпримемодиночныйприемприотсутствии помех:N =1; M =1и P = 0 на рис. 3.Энергетический выигрыш определим как Δ h 2 дБ = hM2 N дБ – h121 дБ , где hM2 N дБ и h121 дБ – значения h 2 дБ, соответственно, для MIMO и одиночного приема. Значения выигрыша Δ h 2 дБ представлены в таблице 1 для АКН и в таблице 2 для АВ в виде дробей: числители соответствуют pош = 10-3; знаменатели – pош = 10-4.

Анализ данных в таблицах 1-2 показывает существенно большее влияние роста числа приемников M по сравнению с числом передатчиков N на эффективность системы MIMO, независимо от фиксированного уровня pош. Это обстоятельство является важным в практическом плане – поскольку N определяется конструкцией СА и контролю фактически не подлежит, тогда как увеличение или уменьшение M в составе ИК – задача вполне ре- альная.

При обработке графиков второй серии (см. рис. 8-12 для N = 1) и третьей серии (см. рис. 13-17 для N = 2) необходимо учитывать, что воздействие помех ( P = 1…5)существенно, но по-разному при M = 1…5 влияет на эффективность MI MO. Определение энергетического выигрыша Δ h 2 дБ согласно [9] в данном случае теряет смысл,и нужны другие критерии оценки эффективности СА. Из анализа рис. 8-17 следует,ч то такими критериями могут быть:

-

- уровень h 0 2 дБ при pош ,одинаковой для системы MIMO ( N = 1 и 2; M = 1…5; P = 1…5)и одиночного приема при отсутствии помех ( N = 1; M = 1; P = 0);

-

- значение несократимой вероятности ошибки р ОонШ в случае воздействия помех на систему MIMO ( N = 1 и 2; M = 1…5; P = 1…5) при h 2 дБ >> 1.

Таблица 1. Энергетический выигрыш в системе MIMO относительно одиночного приема при отсутствии помех и АКН в ИК (числитель: для pош = 10-3; знаменатель: для pош = 10-4)

|

↓ M; N → |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

2 |

16,2 |

17,5 |

18 ,1 |

18,3 |

|

22,9 |

24,8 |

25 ,6 |

26,2 |

|

|

3 |

19,5 |

20,3 |

20 ,6 |

20,7 |

|

26,9 |

28 ,0 |

28 ,7 |

28 ,9 |

|

|

4 |

21,3 |

22,1 |

22,4 |

22,6 |

|

29,2 |

30,1 |

30,5 |

30,6 |

|

|

5 |

22,7 |

23,1 |

23 ,35 |

23,5 |

|

30,5 |

31,3 |

31,5 |

31,7 |

Таблица 2. Энергетический выигрыш в системе MIMO относительно одиночного приема при отсутствии помех и АВ в ИК (числитель: pош = 10-3; знаменатель: pош = 10-4)

|

↓ M; N → |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

2 |

16,7 |

18 ,1 |

18,7 |

18,9 |

|

23,7 |

25,6 |

26 ,4 |

26,7 |

|

|

3 |

20,0 |

20,6 |

20 ,9 |

21 ,0 |

|

27,2 |

28,5 |

29 ,0 |

29 ,2 |

|

|

4 |

21,6 |

22,2 |

22 ,55 |

22,7 |

|

29,5 |

30,4 |

30,6 |

30,7 |

|

|

5 |

23,0 |

23,4 |

23 ,5 |

23,7 |

|

30,6 |

31,4 |

31,7 |

31,9 |

Таблица 3. Уровни h 0 2 дБ для системы MIMO при наличии помех (числитель: N = 1; знаменатель: N = 2)

|

↓ M; P → |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

2 |

3,0 |

0,5 |

- |

- |

- |

|

10,0 |

4,5 |

1,5 |

0,5 |

- |

|

|

3 |

8,5 |

3,5 |

1,5 |

0,5 |

- |

|

15,0 |

9,5 |

6,0 |

4,0 |

2,5 |

|

|

4 |

10,0 |

6,5 |

4,5 |

2,5 |

1,5 |

|

19,5 |

12,5 |

9,5 |

7,5 |

5,5 |

|

|

5 |

13,5 |

8,5 |

6,0 |

4,0 |

3,0 |

|

22,5 |

15,0 |

11,5 |

9,0 |

7,5 |

Таблица 4. Несократимая вероятность ошибки

Р(н) Б р ош дБ

для системы MIMO при наличии помех

(числитель: N = 1; знаменатель: N = 2)

|

↓ M; P → |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

0,13 |

0,21 |

0,22 |

0,24 |

0,25 |

|

7⋅10 - 2 |

0,12 |

0,15 |

0,20 |

0,22 |

|

|

2 |

5,8⋅10 - 2 |

0,11 |

0,13 |

0,16 |

0,19 |

|

1, 8⋅1 0 - 2 |

5⋅10 - 2 |

7,5⋅10 - 2 |

0,10 |

0,12 |

|

|

3 |

2, 7⋅10 - 2 |

6, 4⋅10 - 2 |

9,1⋅1 0 - 2 |

0,12 |

0,135 |

|

7,3⋅10 - 3 |

2,1 5⋅1 0 - 2 |

4⋅1 0 - 2 |

6⋅1 0 - 2 |

7, 4⋅10 - 2 |

|

|

4 |

1, 7⋅10 - 2 |

4, 2⋅10 - 2 |

6,3⋅10 - 2 |

8,3⋅10 - 2 |

0,11 |

|

3⋅10 - 3 |

1, 2⋅10 - 2 |

2,3⋅10 - 2 |

3,7⋅10 - 2 |

5⋅10 - 2 |

|

|

5 |

9,3⋅10 - 3 |

3⋅10 - 2 |

4, 9⋅1 0 - 2 |

6, 4⋅10 - 2 |

8⋅10 - 2 |

|

1,3⋅10 - 3 |

7⋅10 - 3 |

1, 5⋅10 - 2 |

2, 4⋅10 - 2 |

3, 4⋅10 - 2 |

Значения уровней h 0 2 дБ , найденные по графикам второй серии (в числителе) и третьей серии (в знаменателе), представлены в виде др обей в таблице 3. Пороговые значения h 0 дБ в таблице 3 позволяют судить о том, как скоро (и на энергетическом уров-не,и на уровне помехоустойчивости приема в ИК) СА, моделируемая системой MIMO, « за тыкае тс я» под воздействием помех (при h 2 дБ < h 0 дБ система MIMO «лучше» одиночного приема при P = 0; при h 2 дБ > h 0 дБ – «хуже»). Асимптотические значения несократимой вероятности ошибки р(Ш , приводимые в таблице 4,дают представление о том, на каком уровне помехоустойчивости приема в ИК это негативное явление стабилизируется.

Выводы

При анализе эффективности СА типа MIMO методом СИМ предложено, на ряду с энергетическим выигрышем Д h 2 дБ , использова ть в качестве критериев оценки уровень h 0 дБ , соответствующий вероятности ошибки p ош , одинаковой для MIMO и одиночного приема при отсутствии помех,а также значение несократимой вероятности ошибки р о ( ш ) . Приводятся результаты СИМ помехоустойчивости и указанных параметров оценки для СА в виде системы MIMO разной конфигурации, использующей противоположные сигналы ФМ-2в условиях реле-евских замираний и МСИ при воздействии помех. Полученные данные демонстрируют возрастание эффективности СА при увеличении числа передатчиков N и приемников M в системе MIMO, а также снижение эффективности СА за счет влияния P передатчиков помех.

Если ПРД-1…ПРД-N в составе СА расположены так,что на приемной стороне это приводит к МСИ в ИК, то при использовании АКН и АВ помехоустойчивость приема в MIMO выше, чем для систем с N =1 . Чем больше N, сигналы от которых не перекрываются на приеме, тем выше помехоустойчивость системы MIMO (это имеет место и с увеличением M при разнесенном приеме в ИК). При воздействии на СА помех (при Р = 1…5) графики pош достигают «насыщения», снижаясь до значения несократимой вероятности ошибки р^н . При использовании в системе MIMO N и M антенн, разнесенных как на передаче, так и на приеме, значение Р (Ш уменьшается - однако при увеличении числа Р независимых источников негауссовских помех имеет место обратное явление и величина рОШ) возрастает. В системах связи типа MIMO, не имеющих пространственно независимых каналов,не рекомендуется использовать сигналы с разным информационным содержанием, так как это значительно ухудшает их помехоустойчивость из-за несократимой вероятности ошибки.

Список литературы К оценке эффективности случайных антенн по критерию информационного ущерба

- Шифрин Я.С. Современное состояние статистической теории антенн//Радиотехника и электроника. Т.35, №7, 1990 -С.1345-1365.

- Маслов О.Н. Случайные антенны//Электросвязь. №7, 2006. -С. 12-15.

- Кечиев Л.П., Степанов П.В. ЭМС и информационная безопасность в системах телекоммуникаций. М.: ИД «Технологии», 2005.-320 с.

- Вузов Г.А., Калинин С.В., КондратьевА.В. Защита от утечки информации по техническим каналам. М.: Горячая линия -Телеком, 2005. -416 с.

- Маслов О.П., Соломатин М.А., ОрловА.Б. Многоканальные случайные антенны//ИКТ. Т.5, №4, 2007. -С. 47-52.

- Алышев Ю.В., Маслов О.П., РябушкинА.В. Применение технологии MIMO для исследования случайных антенн//Радиотехника. №3, 2008. -С. 61-65.

- Алышев Ю.В., Маслов О.Н., Рябушкина А.В. Методы и средства исследования эффективности случайных антенн//Антенны. Вып. 4 (131), 2008. -С. 59-65.

- Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. М.: Сов. радио, 1970. -728 с.

- Форни Г.Д. Алгоритм Витерби//ТИИЭР. 1973, Т. 61, №3. -С. 12-25.

- Алышев Ю.В., Николаев Б.И. Параллельная обработка пространственно-разнесенных сигналов в каналах с многолучевостью//Электросвязь. №7, 2006. -С. 19-21.